今日は「弘明寺(ぐみょうじ)」を紹介しましょう。

721年開祖、武藏国久良郡(くらきぐん)の郡寺として

現在まで多くの参拝客、観光客を集める古寺です。

瑞應山蓮華院弘明寺は、インドの善無畏三蔵法師により開かれた横浜で最も古いお寺です。

本堂は寛徳元年(1044年)3月10日、光慧上人により建立され明和3年(1766年)に智光上人により再建されました。

1976年(昭和51年)に火災予防も兼ね茅葺より銅板葺に改修され現在にいたります。

(文化財)

国指定重要文化財の木造十一面観音立像(彫刻)

横浜市指定有形文化財の木造金剛力士立像(彫刻)

木造黒漆花瓶(工芸品)

弘明寺梵鐘(工芸品)

坂東三十三カ所の十四番札所です。

御詠歌は

「ありがたや

誓いのうみを

かたむけて

そそぐ恵みに

さむるほのやみ」

現在は京浜急行が寄進した「身代わり地蔵菩薩」が人気です。

(波乱の歴史)

弘明寺の現在の賑わいにも波乱の歴史がありました。

鎌倉時代には地元鎌倉武士の信仰を得、

江戸時代には観音信仰の場として鎌倉街道も整備され

弘明寺詣で賑わいます。

大きな転機は 明治維新でした。

弘明寺は「御朱印寺」として幕府公認の寺として保護されましたが

神仏判然令による廃仏毀釈運動で檀家の無い寺は特に経営が厳しくなります。

神仏分離は仏教排斥を意図したものではありませんでしたが、一種の民衆の廃仏運動に繋がります。

1901年(明治34年)に31歳の若き一人の僧が困窮の弘明寺住職となります。

彼の名は渡辺寛玉(老師)弘明寺中興の師として現在も語り継がれています。

彼は、寺を守るために 当時山手にあった真言宗準別格本山増徳院の役僧を務めます。平たく言えばアルバイトをしながら寺を守ったというところです。

この真言宗準別格本山「増徳院」といえば、

この寺の墓所をペリーの意向で外国人の墓地に提供したことから現在の「山手外国人墓地」が誕生します。

「増徳院」は、関東大震災で倒壊し平楽に再建され現在に至ります。

渡辺寛玉という方は、この増徳院で多くの有力者の知遇を得ます。

1907年(明治40年)に「弘明寺」の支援団体「勝保会」が市内の有力者の下で興されます。

弘明寺「勝保会」

会長が茶商 大谷嘉兵衛です。

彼は、伊勢山皇大神宮の創建にも尽力し、初代氏子総代となっています。

副会長には市内有数の質商として財を成した太田治兵衛がなり

メンバーには

原富太郎、石川徳右衛門、平沼亮三、野村洋三 他横浜の有力者が名を連ねます。

「勝保会」を軸に弘明寺は 地域振興も含め復興することになります。

その昔、手っ取り早い産業誘致に「花街」がありました。

特にお寺さんには「花街」がつきものでしたので

大変賑わったそうです。

(文教地区に)

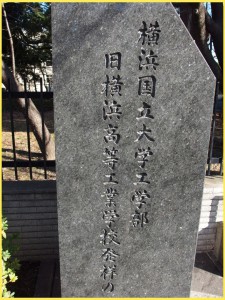

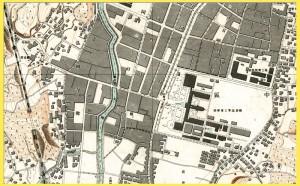

1920年 (大正9年) に横浜高等工業学校「横浜高工」(後の横浜国大工学部)が設立され

弘明寺の環境が一変します。

お寺さんの表参道の真ん前に国立の学校が設立されたことで、

学校の横に「花街」は教育環境上ヨロシクない。

賑わいの観光資源?だった花街は井土ケ谷と大久保に分散してしまいます。

その代わりに、(通学用に)

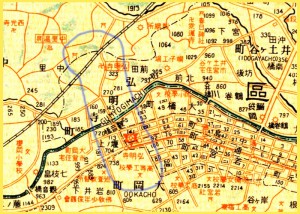

1919年(大正8年)市電の終着駅として鎌倉街道沿いに「弘明寺駅」が完成します。

|

とは言え

弘明寺駅と蒔田駅周辺は、何もないノッパラと畑ばっかりで場末!の停車場でした。

その後、産業振興博覧会の「共進会」が蒔田近くで開催され(地名に共進の名が残っています)たり、

1930年(昭和5年)に京浜急行「弘明寺駅」が開業することで次第に賑わいを取り戻しはじめます。

この京浜急行「弘明寺駅」の敷地は「弘明寺」が提供したそうです。

昭和10年頃になり、弘明寺が敷地を提供し 市民公園「弘明寺公園」が誕生し

弘明寺商店街のベースが形成されます。

そして幸運にも戦災を免れることで 戦後の商品供給の市場として栄え現在の商店街が出来上がります。

戦後も「弘明寺商店街」エリアは、市電が廃止されるまでは地域最大の商業集積地でした。その後、上大岡の発展で地域一番の座を譲り渡しますが

当時、東洋一の全長270m(現在全長312m)のアーケード設置したり

最近では太陽光発電システムが設置する時代にしっかりとアンテナを張った商店街マネジメントで活性化しています。

■市民公園「弘明寺公園」散策

■弘明寺商店街おすすめの店

■お宝紹介 は(後編に続く)