横浜経済界を牽引した

伊勢商人大谷嘉兵衛に関しては、

過去2回紹介しています。

今日は、

“直輸出”実現を目指した大谷嘉兵衛の

「日本製茶株式会社」を通して横浜の茶業を紹介します。

1895年(明治28年)12月10日(火)

大谷嘉兵衛の提唱により日本製茶株式会社が設立されました。

日本のお茶輸出の大きな転機となります。

(輸出産業の転機)

現在の野毛近辺“宮川町”に「日本製茶株式会社」(資本金200,000円)が設立されます。

※(異説)1895年(明治28年)ではなく

1894年(明治27年)設立説も資料上見当たりますが、

1895年(明治28年)12月10日(火)としておきます。

「日本製茶株式会社」設立のポイントは、

外国商館による独占的輸出だった流通に

直接の輸出取引の道を開いたことにあります。

(四半世紀の夢)

開国し幕末・明治維新の日本を支えた輸出品は

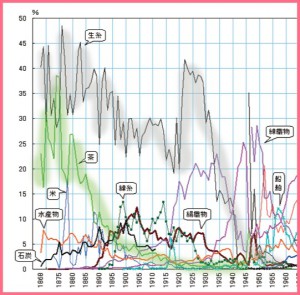

「生糸」「お茶」がほとんどでしたが、

日本のお茶輸出の栄華は四半世紀で終わります。

■「お茶」は明治中期まで「生糸」と並ぶ主力輸出品でしが、「茶」は1880年代から一気に減少します。■「絹織物」と「綿糸」が戦争前まで2割を占める重要輸出品となります。

(引用先)

http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/4750.html

http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/0470.html

(つかの間の栄光)

なぜ「お茶」輸出は四半世紀しか続かなかったのでしょうか?

結論から云うと

最大輸出国の需要が変化したことと、

競合による価格競争に負けたことにあります。

幕末明治期の日本のお茶輸出先はほとんどアメリカでした。

英国領の「お茶好き」アメリカ人は、宗主国イギリス(東インド会社)から「お茶」を輸入していましたが、高関税に抗議し1773年に起った“ボストン茶会事件”をキッカケに独立戦争が起ります。

これによって米国はお茶の輸入先変更と、紅茶からコーヒーへの転換が始まります。

このような状況下に“捕鯨基地”を探してアジアを東上したペリーは日本に開国を迫りますが、この国に「お茶」があることを知ります。

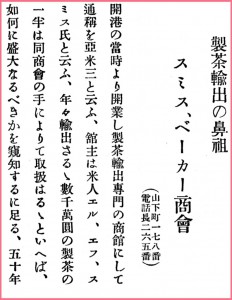

開港後、いち早く米国のスミス・ベーカー商会が横浜に支店を出します。

横浜で最大の製茶輸出商社として、お茶(と樟脳)の対米輸出を一手に引き受けます。

注文量が生産量を上回り、横浜から各地のお茶生産地に注文が出ますが、商品の絶対不足状態になり、増産の必要から静岡のお茶畑開墾が始まります。

皮肉にも、静岡は明治維新で失業した幕臣が多く新茶畑開墾に転職していきます。

この結果、日本一の茶生産地「静岡」が誕生します。

横浜と静岡はお茶を通して繋がりを深めていきます。

天下の清水の次郎長も、職を失った幕臣のために茶畑開墾を進めると同時に、横浜−静岡間の廻漕事業にも参画し、何度も横浜を訪れています。

多くのお茶は「横浜港」から外国商社を通じて行われていました。

日本商社から直接輸出することを日本のお茶業界で試みますが、

直接貿易には多くのハードルが待ち構えていました。

受注量の急増で生産者のモラルダウンが起り

粗悪乱造品が多く出回るようになり、輸出先からクレームが来ます。

安定した品質と、直接取引を組織的に行っていく必要性から生まれた会社が

「日本製茶株式会社」です。

(近代化の遅れ)

明治中期まで横浜港からほとんどのお茶がアメリカに向けて輸出されました。お茶の加工は横浜市内で行われましたので、当時街中を歩くとお茶を煎った香りがしたことでしょう。

お茶の輸出は完全にアメリカに依存していました。

幕末には南北戦争の影響で輸出が激減し価格が暴落します。明治に入ると、アメリカがメキシコとの戦費調達のためにお茶に“関税”をかけ、輸出量が激減します。

日本から業界団体が渡米し、関税引下げ交渉をし成功しますが、

インド・中国が競合相手として再登場し国際競争時代に突入します。

日本のお茶業界は、ロシア他

輸出先の多角化を模索しますが上手くいきませんでした。

実は「お茶」が日本人の“日常茶飯”になったのは明治以降です。

お茶は高級輸出品から、日本人の日常品に「市場」の転換によって日本の茶業市場は現在まで生き残ってきました。

(お茶かコーヒーか文明の衝突)

現在、

日本のお茶市場は文明の衝突が起っています。

オーバーに聞こえるかもしれませんが

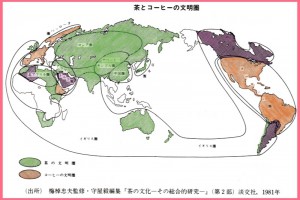

前掲の世界地図でお分かりのように、世界はお茶文明でしたがイギリスを除く欧米はコーヒー文化圏です。さらにコーヒー(陣営)は、アジアに輸出攻勢をかけています。

戦後、わが国の「茶の間」にウーロンと紅茶が仲間に加わり

「お茶しない?」が「コーヒーショップ」に変わりました。

(お茶の記憶)

横浜の日本茶業界は国内競争で「清水港」に輸出港を譲り多くのお茶問屋が移転しましたが、現在も街のお茶屋さんから横浜の栄華を感じ取れます。

野毛・吉田町・日の出町・戸部・藤棚界隈に老舗の「お茶屋」さんががんばって営業を続けています。

支援したいものです。

横浜にとってお茶は重要な歴史の“生き証人”です。

(過去の話)

No.174 6月22日(金)しみずみなとの名物は?