幕末期日本の近代化のために必要だった国家予算を稼いだのは

お茶と生糸でした。

お茶は通商条約発効の1859年には早速180,000kg輸出され

生糸に継ぐ貿易の柱となります。

ところが現実、お茶輸出は

貿易開始時から“投機”的商品となっていきました。

自然 粗悪品も登場し、市場が混乱します。

信頼と投機から市場を守るには新たな“ブランド”管理団体が必須となりました。

1884年(明治17年)の今日、

各種茶業団体が一本化され改組「横浜茶業組合」となり

横浜はお茶の母港として茶業界に貢献します。

|

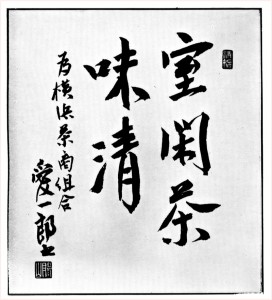

| 横浜茶業誌 題字 藤山噯一郎 |

野毛山の鐘がゴンと鳴りやガス灯が消える

早く行かなきやカマがない

お茶場歌と呼ばれた労働歌は、居留地のお茶工場(最初は現在の横浜公園辺り)に働く多くの女工のよって歌われました。

製糸工場の女工哀史は有名(最近異説も登場)ですが、お茶にも機械化以前の哀しい物語がありました。

明治中期頃まで生産者、加工業者の規模が小さく輸出を扱う外国商社の独壇場だったようです。その後機械化が図られ生産量は飛躍的に伸びますが、粗悪品で市場が荒れます。

この有様に危機感を募らせた人物がいます。

日本のお茶業界を牽引した松阪出身の大谷嘉兵衛です。

日本のお茶は、江戸時代から長崎を通じて欧州で高い評価を得ていました。

冒頭のように、貿易解禁と同時に高品質の「日本茶」は欧米市場で一気に人気商品となり注文が殺到します。特に米国はイギリス以外のルートから良質の「茶」を求めていましたから、明治に入る頃、横浜(日本)からの輸出先は殆どアメリカになります。

外国商社はとにかく商品確保に走ります。

|

| イギリス人買い付の図 |

「緑」の宝石生産に茶所は勿論、新たなるお茶生産地も開発されます。

特に静岡は茶畑開墾を積極的に振興し、市場第一位の生産地として登場することになります。(江戸まで、日本人にとってもお茶は高級品でしたが、お茶市場の拡大で庶民がお茶を飲むことができるようになりました)

当然、日本全国お茶ブーム!

粗製濫造も頻発します。

外国商社の言いなりだった市場も独立の機運が高まります。

そこで、大谷嘉兵衛は「製茶改良会社」(いわゆる検査所)を仲間と設立しブランド維持のしくみづくりに乗り出します。

「1月22日 大谷嘉兵衛を追って」

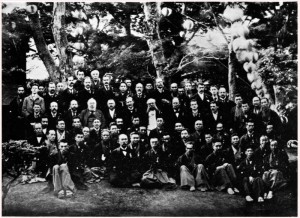

彼が横浜茶業組合の設立に尽力します。

|

| 手前中央の蝶ネクタイが大谷嘉兵衛です。 |

とにかく売れたそうです。

あまりに日本茶が米国で売れたので、戦費調達(1898年米西戦争:太平洋からスペインを追い出します。米国環太平洋戦略の第二弾です。)用に関税を引き上げ法案が通り、相場が一気に冷え込みますが、大谷嘉兵衛はアメリカに乗り込み関税引き下げ交渉を行う行動派でした。(米国は関税で国力を伸ばしてきた国です。最近はTPPですね)

横浜の茶業を発展させた人物「大谷嘉兵衛」は、江戸以来のお茶の名産地“伊勢”商人ですが、横浜が国際港として貿易が始まった時、一番に横浜に乗り込んだ商人は“駿府商人”でした。

1858年(安政5年)6月に五カ国条約が結ばれます。

三ヶ月後の1858年9月には駿府商人11名と役人(差添人:江戸時代、法廷に出る者に付き添った人)17名が横浜で商売がしたいと申請を出しますが“時期が早過ぎ”だと中央省庁に回されます(今も同じ?)。

ようやく「横浜経済特区」への事業申請と参加が認可されます。

そこで駿府商人は、翌月には本町四丁目に出店し開港の6月には準備万端、開店していたといいますからすごい行動力でした。

横浜はお茶屋さんが多いように感じます。(統計比較してません)

最近、紅茶におされているようですが、日本茶は横浜の歴史(日本の食生活)に欠かせません。しかも母港です。新しい「濱茶文化」を起こして欲しいと思います。(最近元気無いので心配しています)

「1月13日 幕府新規事業に求人広告」

が出されたのが1859年2月15日ですから、半年も前に出したことになります。

(余談)

スルガ銀行は、地方銀行ですが特に神奈川県に強く、全店舗の過半数の36店を展開。

県庁内にもベストポジションを有するのは、

往時の駿府商人の力を証明するものでしょう。(横浜支店 新社屋ができましたね)

http://www.surugabank.co.jp/

(余談2)

静岡茶は横浜港に(見切りをつけ?)アメリカと1899年(明治32年)ダイレクトに貿易を始めます。

その母港となったのが清水港です。

横浜と関係の深い山本長五郎(清水の次郎長)、そして清水港の近代化に寄与した回漕業・播磨屋(鈴与株式会社)も濃厚な物語があります。

(余談3)

私のお気に入り。(横浜園の七福茶)