商人が作った

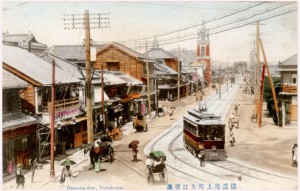

浜のちんちん電車

横浜市電物語 創世時代編2

横浜にちんちん電車が走ったのは、他市に比べて遅いスタートでした。

No.114 4月23日 貝から生まれた市電の物語

若干重なる部分もありますが、今日は少し違った目線から市電を紹介します。

理由は幾つかありますが、幕末開港以来いち早く「馬車」や「人力車」による交通網が整備されたことが逆に路面電車(電気鉄道)導入が遅れた大きな要因です。

ちなみに 一番早く路面電車を導入した都市は「京都市」

1895年(明治28年)2月のことです。

京都がいち早く電気鉄道を導入できた要因の一つに

京都 蹴上水力発電所の創業があります。当時の発電技術では、水力発電が圧倒的に高電圧発電にすぐれていました。

遠距離の送電には高電圧が必要で、火力に比べ自然エネルギーに富む日本、とりわけ京都が立地上優位にありました。

また、1900年代までに、各地で電気事業がスタートしますが京都の電気技術はトップクラスだったそうです。その背景には

びわ湖疎水事業がありました。横浜とは直接関係がありませんが、横道に逸れると

明治維新まである意味日本の中心地だった「京都」は、東京遷都という試練を受けます。街が一気に衰退しはじめ、京都では東京以上に近代化を進める運動が起ります。

そこで、京都が取り組んだ計画が“インフラ整備”だったことが、今日の京都を支えています。

(実は日米ほぼ同時期)

日本の電力事業は、水力も火力もほとんど

イギリス・アメリカと同時期だったことは知られていません。

東京電灯会社の創設と米国のエジソン電灯会社の創設は殆ど変わりませんでした。

日本は、電気エネルギーに関しては、欧米とほぼ同時に実用化への道を歩んできた事になります。

※余談 アメリカで発電事業が発展する段階で交流・直流の配発競争、論争が行われます。その影響が、日本にも及び

大阪の交流、東京の直流方式採用という事業方針の違いが今日の60ヘルツ、50ヘルツ問題の原点があります。過去に何度かヘルツの統一のチャンスがありましたが、結果的に一世紀以上の間一国ニ制度のまま来てしまった訳です。

(その他の都市では)

名古屋電気鉄道 1898年

大師電気鉄道 1899年

小田原電気鉄道 1900年

東京電気鉄道 1903年

大阪市営 1903年

東京市街鉄道 1903年

横浜で最初の路面電車は「横浜電気鉄道(株)」が1904年(明治37年)7月15日に神奈川(現 青木橋)〜大江橋(現 桜木町)間 1哩60鎖の距離で運行しました。

|

| 創業期から明治に開設された路線図 |

この「横浜電気鉄道(株)」の設立に関わった人たちの多くが

いわゆる横浜の起業家たちでした。

平沼専蔵(埼玉出身の実業家)

田中平八(天下の糸平と呼ばれた相場師)

高島嘉右衛門(横浜最後の政商)

原富太郎(生糸商)

木村重太郎・渡辺和三郎・矢野甚吉 他多くの横浜を代表する商人達がこの

「横浜電気鉄道」創設発起人達でした。

横浜電気鉄道、創業期から厳しい事業となり大正の大戦恐慌で経営不振に陥り、横浜市が電気鉄道事業を買取り現在に至ります。

鉄道事業そして電気事業をを含め、

明治期様々な事業に、維新の起業家たちが関わりますが、

横浜電気鉄道を例にとれば 船頭多く事業計画がまとまらない

個人商店の域をでない

ことで、急激な経済環境の変化に対応できませんでした。

横浜経済史上、大正不況(大戦不況)が大きな曲がり角になっていきました。