映画『僕達急行 A列車で行こう』でますます鉄男、鉄女が増加現象とか。

横浜の鉄道ネタもかなり「鉄データ」が充実している関係で、あまり簡単に書けません。

が、ちょいリサーチで勝負します。

今もなおファンの多い「横浜市電」は、元々民間会社を買収して基盤を作りました。

1902年(明治35年)の今日、

横浜電気鉄道(株)が設立された“市電以前”を中心に紹介します。(2013年4月加筆修正)

※映画『僕達急行 A列車で行こう』森田芳光監督遺作で2012年3月24日に封切

森田監督は母の実家である茅ヶ崎の生まれ。

|

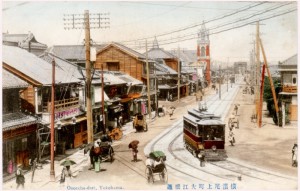

| 明治38年大江橋と西ノ橋間 開通 |

鉄道事業は日本の近代化の象徴ともいえる事業ですが、日本の鉄道事業の黎明期は多くのベンチャー企業からスタートしました。

幹線鉄道だけではなく、街中を走る近郊電車網も明治早々から全国で敷設競争が起ります。

横浜市内の鉄道網も明治20年代に多くの計画が立てられます。

行政府に請願しようとしますが当時の基幹輸送業だった「馬車業界」の猛反対にあいます。幕末からいち早く活躍していた『馬車道』のある横浜ですから、かなり抵抗があったようです。早く馬車交通が普及した分、他都市に比べ市街電車の敷設は遅れていました。

|

| 東京、横浜間も馬車が頻繁に結んでいました |

最初に電気鉄道の敷設を請願したのが明治28年、

高瀬理一郎、田中善助、森本文吉、高橋四郎、鈴木豊助らベンチャー事業家たちでした。

人力車夫団体とも交渉し「敷設許可後3年間は着工を延期すること」を約束しますが不許可となります。

改めて出願者を一本化し申請し、ようやく明治32年9月に認可を受けます。

資本金100万円の横浜電気鉄道の設立総会が、人力車夫団体の約束通り1902年(明治35年)4月23日に開催されます。

この「横浜電気鉄道」設立のキーマンが二人います。

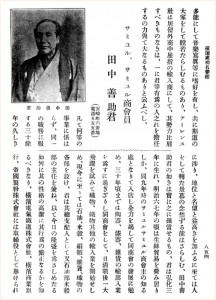

サミュエル商会の大番頭「田中善助」と

安田財閥の安田善次郎です。

監査役には長女の婿である安田財閥中興の祖、安田善三郎(伊臣貞太郎)が就任します。

サミュエル商会、石油メジャー“ロイヤル・ダッチ・シェル”の「シェル」の前身です。

(三浦のシェル)

シェル(貝)のマークは三浦海岸で拾われた貝殻をモチーフにしているといわれています。

英国ロンドンで貿易・骨董商を営んでいたサミュエル商会の主力商品の一つが東洋(日本)の貝を加工した装飾品だったそうです。

|

| 上左端が三浦の貝といわれています |

創業者マーカス・サミュエルの息子、同じ名を継ぐマーカス・サミュエルが世界のシェルに育てます。

1876年(明治9年)息子マーカス22歳の時に

サミュエル商会は本格的に日本進出を決断します。

(傍証ではこの年以前から日本に進出していたらしいのですが確証がないそうです)

彼らユダヤ商人の特徴は

シンジケート・システムという少人数で大規模なビジネスを展開できるビジネス組織でした。

(シンジケート・システムは取引システムの異文化ルールでありいわゆるユダヤ人陰謀説や謀略説などでいう稚拙なシステムではありません)

このシンジケート構築のノウハウの一つが、

現地に優秀な人材を発掘し業務を任せる力です。

マーカス・サミュエルは、田中善助という実業家にサミュエル商会を任せます。

さらに顧問としてウィリアム・フオート・ミッチェル(William Foot Mitchell)、ウォーター・フインチ・ページ(Walter Finch Page)を置きます。

鉄男君でウォーター・フインチ・ページをご存知の方も多いかもしれません。

日本で最初に鉄道時刻表を作成し発行し「鉄道敷設技術の父」として活躍したお雇い外国人です。

彼は名門銀行チャータード・パンク・オブ・イン. デアのミッチェル家の親戚でもありました。

サミュエル商会は様々な事業を展開しましたが。

ここでは鉄道事業に絞ります。

(当時の樟脳の世界消費の大半を独占していたとかいろいろあります)

サミュエル商会のビジネスモデルは、イギリスの金融力を背景に自社商品ビジネスを構築します。まず金融力を示します。

例えば日清戦争の軍事公債を4,300万円引受け、1902年には横浜市の水道公債を90万円購入、1903年には日露戦争の戦費公債、1907年には横浜市の築港公債を31万7,000ポンドも引き受けます。そして公共事業に進出し、鉄道では敷設に必要な鉄道機材を取り扱うという構図です。

悪徳といったレベルではなく正当な英国流国際貿易のビジネスモデルでした。サミュエル商会は、商習慣の違いを考慮しませんでした。

かなりの訴訟、トラブルを抱えながら日本でのビジネス展開を進めます。ただ、中には日本人経営者によるビジネス展開で、大きく業績を伸ばしたものも多かったことも事実です。

サミュエル商会の発展系、石油商社シェル石油は日本では「安田財閥」の重要な事業の柱になります。

「横浜電気鉄道」がまだ業績を伸ばしている1910年(明治43年)に横浜市会は市営化を希望し請願を可決しますが、「横浜電気鉄道」と条件面で決裂し市営化は撤回されます。

その後、経営方針の違いから「安田財閥」の撤退、「横浜電気鉄道」を支えた田中善助は1917年に引退し亡くなります。

この両者が「横浜電気鉄道」から手を引くことで、業績は一気に傾きます。

そして1921年(大正10年)4月に「横浜電気鉄道(株)」は、最終的に688万円で横浜市に買収され「市電」となります。

この市電経営のために新設された組織が「横浜市役所電気局」で、本局は現在「市電保存館」のある滝頭に置かれました。

1月31日 さよなら路線廃止に沢山のファン

(余談)

電車事業は当然、電気で走ります。

発電所も自前で作り電力供給して運行したそうです。

最初の発電所は1903年(明治36年)高島町に作られたそうです。

(余談2)

最初の運賃は3銭、朝夕の一時間は2銭、開通早々から回数券もあったそうです。