ホーム » 2012 (ページ 31)

年別アーカイブ: 2012

No.99 4月8日 陸の孤島対策はあるのか?

JR桜木町駅を降りると国道16号と桜川新道(新横浜通り)に挟まれた場所に地上10階・地下3階の建物が見えます。

そこに“昭和記念館”があります。

正式名称は「桜木町ゴールデンセンター」、1968年(昭和43年)4月30日に竣工し当時桜木町随一の高層ビルでした。1983年(昭和58年)の今日、「桜木町ゴールデンセンター」が愛称「ぴおシティ」に改名されました。

※実際は“昭和記念館”とは言いませんのでご留意ください。

桜木町ゴールデンセンター、愛称「ぴおシティ」が建つ桜木町駅前の細長いゾーンは、二つの道路が川のように通り緩衝地帯のような立地です。この二本の川が桜木町とみなとみらいを隔てる障害になっています。

商業立地としては厳しい条件ですが、創業44年目を迎えました。

「ぴおシティ」のHPによると設計は伊藤喜三郎設計事務所(東京都中央区銀座7-1)ということになっていますが、病院建築の分野で著名な伊藤喜三郎氏かどうか、微妙にデータに違いがあるので”にわか調査“では不明です。

|

| 結構良いフォルムしてますよね |

伊藤喜三郎氏の正式事務所名は「伊藤喜三郎設計研究所」で、事務所所在地は東京都品川区東五反田、サイトの作品リストにも掲載されていません。

一般的に設計事務所が全ての作品をHP等に掲載しないことはままあることですが、伊藤喜三郎氏にとっても1960年代の大型商業施設設計は記録として残すはずです。

おそらく「伊藤喜三郎設計研究所」または伊藤喜三郎氏個人の設計で間違いないと判断します。

理由はもう一つあります。

建築主が三菱地所(現在所有者は横浜協進産業)であるところから、ビジネスパートナーとして三菱グループと多くの作品を残している伊藤喜三郎氏との関係も整合性があります。

|

| 閉店店舗が多過ぎますね |

正直、現状での「ぴおシティ」での小売業は難しいといえるでしょう。

「ぴおシティ」自体が、かつての商店街のようにシャッターの目立つ裏路地のようになってしまいました。まさに「昭和」の蔭がそこにあるという感じです。

桜木町駅に新改札が北側にできればなお苦戦を強いられるでしょう。

しかし、地下一階の「はまっ子」(八百屋)や3階のゴールデン文具は強力な集客力を持つテナントです。最近は「ダイソー」が入り集客力も少しあがりましたが今ひとつパワー不足です。でも立地は最高です。

発想の転換で、この空間 「昭和記念館」というかガード下感覚で、めちゃ面白いビジネスゾーンに化けると思うのですが、どうでしょう。

|

| ゴールデンを維持!! |

|

| 「横浜ラーメン」ゴールデンセンター創業時からあるんじゃないかな |

|

| はまっ子は何時も混んでます |

(追伸 このエリアはもう少し掘り下げます)→まだ手つかずですごめんなさい。

No.98 4月7日「その夢には、日本を変える力がある」

昨日紹介した「横浜市中央市場」に隣接する山内ふ頭周辺地区(横浜コットンハーバー地区)は、かつて浅野造船所があったところで1917年(大正6年)4月の今日設立されました。

倉持 岳志役で木村拓哉が登場したTBS系列の『日曜劇場』で放送された『南極大陸』の重要な舞台の一つとなった場所です。

「その夢には、日本を変える力がある」

このキャッチコピーで登場する南極観測船 「宗谷」の物語「南極大陸」は、2011年10月16日から12月18日までTBS系列の『日曜劇場』で放送されました。

日本は国際地球観測年に伴い南極観測を行うこととなり、南極観測船が必要となりました。限られた予算の中、

ボロボロの灯台保安船「宗谷(そうや)」を南極観測船(砕氷船=さいひょうせん)に改造することになりました。時代は造船ブーム、新しい船を造る造船所はあっても低予算で改造する造船所は皆無でした。既存の船を異なった機能を設計、改造するのは極めて難しい注文だったようです。

どこの造船所も手を挙げ無かった中、戦後造船所ではなく船舶の修理工場となっていた「日本鋼管・浅野ドッグ(浅野船渠)」が応じます。昼夜を問わぬ突貫工事を敢行し、見事な職人魂で7ヶ月の短期間で仕上げました。

宗谷はその後も修理・改装を浅野船渠で繰り返しながら、通算6回の南極観測任務を遂行します。

https://www.kanaloco.jp/kanacoco/community/harbor/topic/625/

この時「宗谷」は船齢18年で引退してもおかしくない状態でした。昭和13年に耐氷貨物船として建造され、海軍の運送艦として第二次世界大戦で働き、戦後は引き揚げ船として北に南に走り続けた造船史上の貴重な生き証人です。

http://www.funenokagakukan.or.jp/2017/5960/

|

| 保存されている宗谷 |

浅野船渠は「日本の臨海工業地帯開発の父」「明治のセメント王」と呼ばれた浅野総一郎が自前の造船所の建設を計画したことにはじまります。海運業に進出するため東洋汽船を起こし、自前の造船所建設まで行うというダイナミックな経営者でした。造船に関しては、三菱造船の隣に進出しようと計画するなど、闘争心も中々だったようです。

富山出身の浅野総一郎

1940年(昭和15年)に日本鋼管と合併し、「日本鋼管鶴見造船所」となりましたが「日本鋼管浅野船渠または浅野ドック」と呼ばれていました。2002年(平成14年)に造船業界の統合等で日本鋼管と日立造船が船舶・海洋部門を統合しユニバーサル造船京浜事業所となり企業体としては継続しています。

|

| コットンハーバー横に神奈川台場跡が保全されています |

No.97 4月6日 東日本初の中央卸売市場が認可される

横浜を含め全国の中央卸売市場が今、

危機に瀕しています。

「卸売り」というと割高のイメージが定着していますが、

私たちにとって不要かどうか、

私たち消費者こそ強い関心を寄せるべき「食生活」の重要な機能です。

ここでは流通論を展開する場ではありませんが、

食の多様性と地産地消の視点から、この食品流通にとって卸売りの役割」は

別の機会で議論したいテーマであることを提起しておきます。

中央卸売市場は1923年(大正12年)に制定された卸売市場法で開設された公的市場のことです。

横浜でも卸売市場開設の動きが高まり、

1927年(昭和2年)の今日、開設許可が下り開設準備が始まりました。

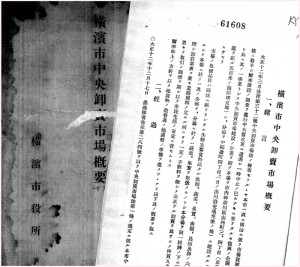

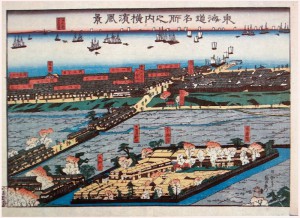

|

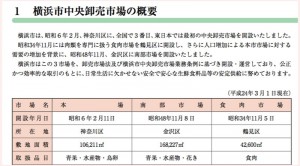

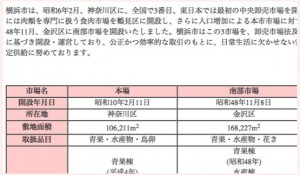

| 昭和5年に発表された市場概要 |

日本最初の中央卸売市場は

1927年(昭和2年)京都市(京都府京都市下京区朱雀分木町80番地)に、

1930年(昭和5年)高知市に開設し、

1931年(昭和6年)2月11日に

横浜中央卸売市場が史上3番目の市場として開設されました。

東日本では初の中央卸売市場で、

築地で有名な東京は1935年(昭和10年)に開設されています。

おおよそ同時期に開設準備が始まったのですが、関係者の調整に地域差が出たようです。横浜もかなり苦労したようで、

昭和5年の概要書経過にはその苦労が記述されています。

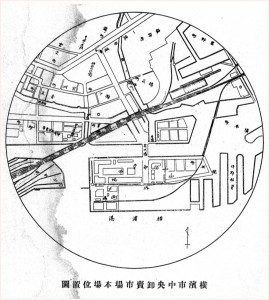

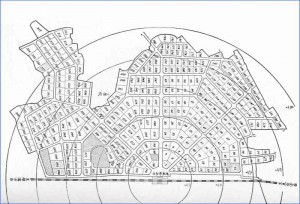

この計画書を元に現在の中央卸売市場と比較してみましょう。

|

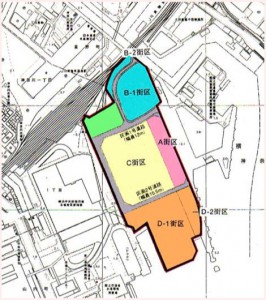

| 昭和5年の計画図 |

|

| 現在の市場 |

周辺を埋立てて全体面積が大きく拡大していることが分かります。

現在の中央卸売市場の構成は下図の通りです。

場内に「青果」と「水産」部門があります。

その他、「食肉」部門は鶴見区大黒町に独立して昭和34年に開設されています。

また、二年後本場に統合する再編計画が所管部門の横浜市経済局から発表されている南部市場が昭和48年に開設しました。

http://blog.goo.ne.jp/nanbuitiba/

http://www.yokohama-ichiba.com/

(頑張っている中央卸売市場)

第1・3土曜には横浜中央卸売市場本場主催の「ハマの市場を楽しもう」が開催されています。次回は明日の4月7日、水産部内特設会場(C?13)で「魚河岸汁」のサービス。これからの潮干狩りシーズンに向けて「アサリ汁」が先着300人に振る舞われます。

http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shogyo/orosi/topics/gyoshokufukyu.html

最近行きませんが、私は良く場外の食堂に行きました。ボリュームたっぷりの海鮮丼とか、どでかいハンバーグとかあった記憶があります。また行ってみましょう。

(番外編)

幕末に外国からの要求で、食品市場が不衛生ということで居留地の一角に「外国人用市場」を儲けたのが始まりです。本格的な市場は、1871年(明治4年)に高島嘉右門が市場開設を出願し翌年、衣紋坂(えもんざか)(現在の相生町1丁目あたり)の工部省用地を借り受け魚・鶏食肉・青物を扱う本格的な市場を開設しました。

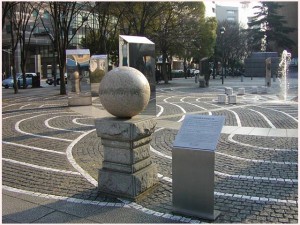

ところが火事で焼失し、改めて1874年(明治7年)に魚問屋組合を設立し港町魚市場を開設します。港町は現在の横浜市役所が建っているところです。(市役所横にある記念碑:数メートル最初の場所から移動しました)

※ 衣紋坂(えもんざか)は、横浜(港崎)遊郭(現在の横浜公園)に入るところにあった坂で遊客がここで衣紋をつくろう(身なりを整える)ことに由来しました。(全国の遊郭にあったそうです)

|

| 手前が遊郭、遊郭に続く道の一段高くなっているあたりが相生から大田町あたり。 |

(さらに不思議な不一致見っけ)

横浜中央卸売市場の開設日? 昭和6年2月11日と昭和10年2月11日が同じ市のサイトにあります。さてどっちが正しいのか?それとも曖昧なのか?

|

| 上記と表記が異なりますよね。本文では昭和6年とありますから下表が間違い?ってことですかね。 |

(横浜市会の百年)(横浜歴史年表)では1931年(昭和6年)2月11日

中央卸売市場の開場となっていますので、上記の開設年は1931年(昭和6年)で良いのでは?

No.96 4月5日 開港ではありません開国百年祭

昔から、横浜も

いろいろ記念日を探し出してはお祭りをしていたようです。

特に戦後の初期は横浜復興のために、様々なお祝い事が開催されました。

日米和親条約(神奈川条約)調印百周年にあたる記念式典「開国百年祭記念式典」が1954年(昭和29年)4月の今日、横浜公園内のフライヤージム(体育館)で開催されました。

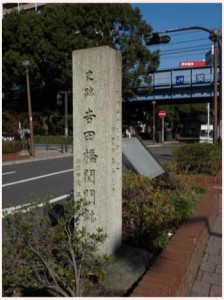

またこれを記念して史跡11ヶ所の石柱と開港広場に和親条約記念碑が建てられました。

他に井伊掃部頭銅像復元の除幕式、市内で日米交流の展示会等が開催されました。

|

| 中央左のかまぼこ型ドームがフライヤージム。当時右の市役所はまだありません。 |

記念式典「開国百年祭記念式典」の報道映画

http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/kichitaisaku/shiryo/kaikokufesta.wvx

幕末最初に外国と交渉し、1854年3月31日(嘉永7年甲寅3月3日)に外交文書を取り交わしたのが「日米和親条約(神奈川条約)」です。

日本側全権は林復斎(大学頭)、アメリカ側全権は東インド艦隊司令長官のマシュー・ペリーでした。

この条約締結で「開港」が決まりました。

「開港」決定は「日米修好通商条約」他五カ国条約です。

(参考)

「3月3日 日本初の外交交渉横浜で実る」

この記念式典で横浜開港の恩人として戦前評価の低かった幕末明治の人物が顕彰されます。例えば、

国内初の新橋-横浜間の鉄道敷設に尽力した佐藤政養や

数学の素養を持った思想家で公武合体論と開国論を説いた洋学者、佐久間象山

※野毛に記念碑が建っています。「佐久間象山と横浜」は改めて。

「幕末三俊」と呼ばれた幕末の外交官、岩瀬忠震らです。

皮肉にも岩瀬忠震を安政の大獄で失脚させた井伊直弼も戦前の評価は散々でした。

この式典で改めて井伊掃部頭銅像が復元されました。

(井伊直弼のエピソードも面白ので別な機会にご紹介します)

1954年(昭和29年)4月「開国百年祭」に際し建てられた碑が12あります。

この12碑は戦後最初のまとめて建てられた「記念碑」です。

目印は市民スポーツの父と呼ばれる当時の市長「平沼 亮三」のサインです。

1日米和親条約調印の地 記念碑(横浜市中区日本大通 開港ひろば)

2英一番館跡 記念碑(横浜市中区山下町シルクセンター前)

3吉田橋関門跡 記念碑(横浜市中区JR関内駅近く)

4神奈川運上所跡 記念碑(横浜市中区本町 神奈川県庁本庁舎敷地内)

5横浜町会所跡 記念碑(横浜市中区本町 横浜開港記念会館敷地内)

5横浜町会所跡 記念碑(横浜市中区本町 横浜開港記念会館敷地内)

6神奈川奉行所跡 記念碑(横浜市西区紅葉ヶ丘(神奈川県立青少年センターホール前))

7アメリカ領事館跡 記念碑(横浜市神奈川区高島台 本覚寺)

8フランス領事館跡 記念碑( 神奈川区神奈川本町 慶雲寺)

9オランダ領事館跡 記念碑(横浜市神奈川区新町 神奈川通東公園)

(写真略)

10イギリス領事館跡 記念碑(横浜市神奈川区青木町 浄滝寺)

11外国宣教師宿舎跡 記念碑(横浜市神奈川本町 成仏寺)

11外国宣教師宿舎跡 記念碑(横浜市神奈川本町 成仏寺)

(写真略)

12神奈川台場跡 記念碑(横浜市神奈川区星野町)

No.95 4月4日 横浜DeNAベイスターズの本拠地「ハマスタ」開幕

3月18日の続編ですが今日は公園ではなく

ベイスターズの本拠地「ハマスタ」とベイスターズについてです。

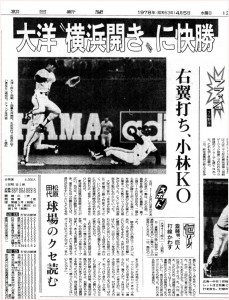

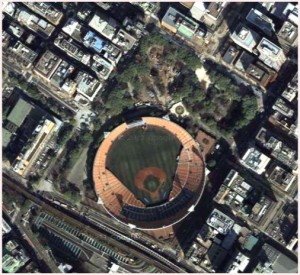

1978年(昭和53年)4月の今日、老朽化した横浜公園平和野球場に代わって新球場「横浜スタジアム」で横浜大洋が開幕試合を行いました。

「爆弾低気圧」のため、奇しくも開幕戦が34年前と一緒になりましたが、さあ試合結果は??

1978年は横浜が巨人を逆転で破り新球場オープンを飾りました。

「横浜スタジアム」建設は全て異例づくめでした。

スタジアム完成の10年前、当時の横浜市長(飛鳥田一雄)はプロ野球仕様の「スタジアム」を建設し球団を誘致したい、と記者発表します。

しかし、計画は絵に描いた餅のように難関ばかりで風前の灯でした。

横浜公園の地主は大蔵省(財務省)のため、プロ野球のような娯楽興行には難色を示します。公園のルールを決める建設省は構造物建設の制限事項(公園法)を理由に大型構造物の設置は無理と判断します。建設資金はどうするんだ!地元経済界も困惑気味。

プロ野球というが、肝心のどのチームが横浜に移ってくるのか?

ライブドアでもDeNAオーナー契約でも大騒ぎになりましたが、プロ野球を地元に持ってくるのはそう簡単なことではありません。

市役所内でも側近中の側近含め殆ど反対、神奈川県警も警備に責任が持てないと難色を示す逆風の状況でした。

さらにスタジアム建設が決定してから完成予定期まで1年という当時では考えられない短期間での突貫工事、横浜公園内には解体前の県立武道館・米軍チャペルセンター・野外音楽堂がまだ存在している状態でした。

|

| 1977年の航空写真、右に建物が並んでいるのが見えます。 |

|

建ぺい率6.965%には見えませんが 建ったので良しとしましょう。

|

この横浜スタジアム誕生は、何人かの情熱がなければ実現しなかっただろうといわれています。言い出したのは自らもアマチュア野球チーム、球場まで作ってしまった男、共栄社の山口久像(初代横浜スタジアム社長)。

当時、野球には全く関心も興味も無かった若葉運輸の鶴岡博(現横浜スタジアム社長)もミイラ取りがミイラになってしまう。青年会議所の理事長として資金集めに奔走します。地元の電波メディア(TVK)設立に奔走していた山上貞(神奈川新聞からTVK専務)も横浜にプロ野球という『コンテンツ』の重要性をいち早く感じ取り、彼らが地元の意欲を形にしていきました。

もちろん、国土計画の堤義明、(大洋球団オーナー)中部新次郎といった核になる人物を忘れてはいけませんが、オイルショック後であり、ロッキード事件があり政財界低迷の時期に夢を紡いだ人たちに敬意を表します。

スタジアムは当時日本で初めて設計段階から多目的スタジアムとして造られた建築物としても注目を浴びました。この構想は西武の堤義明が温めていたプランをベースに設計されたそうです。

(とにかくすごい勢いのある時代だったようです。記録を読めば読むほど色々な難関を乗り越え実現したプロジェクトでした)

|

| 内容とは直接関係ありません。1998年の夏です。混んでますね。 |

さて、昭和53年の4月4日は夕方から小雨がパラツキ、7時頃には一時期本降りになり試合が中断されるという状況でしたが、超満員の観客が見守る中、みごと横浜大洋が逆転勝利を収めます。この年の順位は64勝57敗9分の4位、優勝は(広岡)ヤクルトでした。横浜が優勝するのは1998年まで待たなければなりませんでした。

|

| 前のハチマキ風の方、故立川談志さんです。 |

(余談)

1948年(昭和23年)8月17日 、 日本プロ野球初の夜間試合(ナイトゲーム)が、横浜公園平和野球場(ルー・ゲーリッグスタジアム)で開催されました。

カードは読売ジャイアンツ VS 中日ドラゴンズで試合は3対2で中日が勝利しました。

ジャイアンツは、横浜の初物に弱い?のかもしれません。

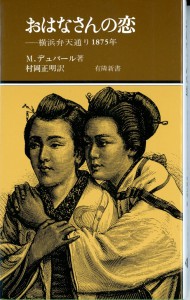

No.94 4月3日 横浜弁天通1875年(大幅加筆)

ブリュターニュ生まれのフランス人青年が、

滞在地日本の横浜弁天通にある骨董品店の看板娘に恋をします。

娘の名は「三谷はな(おはなさん)」16歳でした。

彼の名はマルセル、居留地警護のために本国から来た軍人のため、いずれ別れが待っている運命でしたが、二人は刹那の思いを燃やします。

数ヶ月間の恋でした。

この出会いから別れまでの物語を

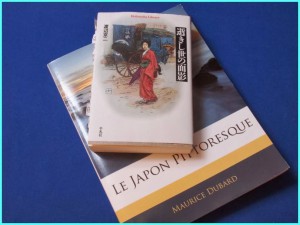

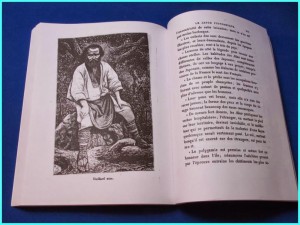

同僚の著者ルイ・フランソア・モーリス・デュバールが、親友マルセルの恋として描いたのが『絵のように美しい日本』(抄訳『おはなさんの恋』有隣堂刊)です。

著者ルイ・フランソア・モーリス・デュバール(1845〜1928)は

極東勤務の一環として1874年(明治7年)から計6ヶ月横浜に滞在しました。

この間のジャポン経験を同僚マルセル(J・A・ルヨー)の恋を通して描いたセミドキュメンタリーLe Japon pittoresque『絵のように美しい日本』は

1879年(明治12年)にパリで発刊され話題になります。

|

| 日本語版には収録されていません |

この本のポイントは、当時ヨーロッパで主流となっていた西洋文明優位主義や人種的偏見を持たず、日本の文化を外国の一つの異文化として捉え、的確にかつ公平に表現している点です。また、ラブストーリーに絡めて日本文化や当時のアイヌも紹介している点が特筆されます。

女性のしかもアジアの女性に尊敬の目線すら感じる評価を与えている著者は本当に数ヶ月の日本滞在で取材(情報収集)したのでしょうか?

日本文化の表現、地理の理解は秀逸です。

もしそうだとしたら、彼は天才的な情報将校であったといえるでしょう。

|

| 右が妹のおはな、左が姉のおさだ。なかなかの美人ですね。 |

幕末から明治にかけて、多くの欧米人が開国された「にっぽん」を訪れますが、多くの“男たち”が日本の娘の美しさに魅了されていきます。

「逝きし世の面影」(渡辺京二 著)第九章「女の位相」で

著者は多くの訪日外国人記録から丹念に“日本人女性像”を切り抜き評論を加えています。

“日本の女性は美しかった…”?

マルセルの恋に戻りましょう。

巻頭にこの恋物語の主人公マルセル役となったブルターニュ地域圏イル=エ=ヴィレーヌ県生まれのフランス人青年J・A・ルヨー海軍中尉に向けて献辞が添えられています。

ブルターニュ人は頑固で有名だったらしく、物語の中でもからかいのネタになっています。

我が知友 海軍中尉J・A・ルヨーへ

友よ、ぼくらがマラッカ海峡を通過した日のことを覚えていますか。ひどい猛暑で頭がくらくらしたことなど、あらためて添えるものではありませんね。(中略)

ときには夢多き多感な青年らしく、なにかにつけてすぐにぼくの部屋を訪れ、二人でよく日本の話しに興じたものでした。ときにはキャビンのドアと船底の竜骨のあいだに、雨水の小さな湖ができて、船が揺れる度にミニュチュアの波が足元を洗い、どこからまぎれこんだのか、白太のおが屑までが寄せては返していたものです。ぼくらの所在ない空想にかかるとそんなものさえ敵対するミニ艦隊に見えました。(中略)

「いかがですか、航海中の出来事を書きとめておいては?」と、なにかの折にきみにそう勧められたことがありましたね。

「それもそうだね」

ぼくがこの本の1ページ目を書いたのは、この時でした。(後略)

村岡正明抄訳『おはなさんの恋-横浜弁天通り1875年』有隣堂刊より抜粋

|

| 自作マップ |

(恋多きルヨー)

当時、おはなさんに恋する海軍中尉J・A・ルヨーは著者デュバールをして「海軍の学問界ホープ」と言わせた秀才で、帰国後は工学の道に進み海軍兵学校で造船工学を指導しますが、37歳の若さで亡くなります。

(デュバールの略年譜)

一方デュバールは

1845年8月28日フランス、現在のブルゴーニュ地域圏コート・ドール県のジュヴレ・シャンベルタン(Gevrey-Chambertin)に生まれました。

この地名だけでワイン好きの方であれば幾つか銘柄が出てくるでしょう。

ブルゴーニュの中でも有名なワイン生産地です。

大学卒業後海軍に入り

1868年〜数年仏領セネガルに主計補佐官として赴任しました。

1873年に主計大尉として日本中国海域の哨戒艇であるデクレア号に乗り

1874年9月に長崎港に上陸しすぐに上海に向かい11月まで駐留します。

任務を終え、長崎経由横浜港に12月6日に入港します。

1875年4月2日まで横浜市内に駐留し翌日の4月3日に横浜を出港、上海勤務に向かいます。(途中 神戸に寄港し京都大阪などを見学)し5月5日に上海に到着します。約5ヶ月の勤務を終え10月に横浜に戻り、一ヶ月滞在し最後の日本での生活を体験し本国フランスに帰国します。

その後幾つかの植民地の行政官等を歴任し、最後はマルセイユで海軍の副長官を務めました。

1877年に創設された「Société de géographie de Marseille(マルセイユ地理学会)」に所属し様々な活動を行い83歳で亡くなったそうです。

※一部フランス語の本人訳なので役職等不正確かもしれません。

|

| 余談です。高級ブランドでございます。 |

(歴史的背景)

1863年(文久3年)下関事件をきっかけに英仏両国が居留地の自国民保護のための軍隊を駐留します。フランス軍が山手186番地に駐屯し、遅れてイギリス軍は山手116番地に駐屯します。英仏合わせて3,000人を超える軍隊が山手に駐留することになります。その後、明治維新となり新政府との外交交渉の過程で日本政府が少しずつ居留地の安全保障の役割を担うようになりますが依然英仏軍の駐留状態(治外法権)は変わりませんでした。

岩倉具視が再三英国と交渉に当たりますが“時期尚早”として拒否されます。

1871年(明治4年)岩倉使節団がアメリカ経由欧州に向かい、

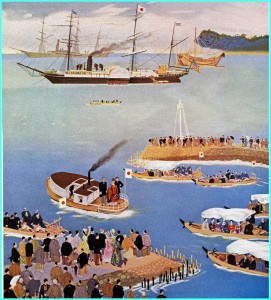

|

| 横浜港を出る岩倉一行、象の鼻から母船に向かった様子 |

英国と仏国に駐屯軍撤退要求をしますが“拒否”されますが…。

英仏とも自国の事情もあり1875年(明治8年)3月をもって撤退することを日本政府に通告します。その撤退要員として

デュバール達の艦船が日本に派遣された(と思われます)。

撤退時、送別の式典が行われたり、英仏の軍人たちとの商品交換が盛んに行われたり、現場レベルでは別れ(撤退)を惜しんだようです。

ある意味

日本の独立の第一歩になるのですが、

この布告がもう少し遅れたら

二人の恋の物語はどうなったのでしょうか。

No.93 4月2日 蚕糸貿易の歴史を見つめてきた倉庫

現在、北仲地区にある歴史的建造物「北仲ブリック」は、かつて「帝蚕(ていさん)倉庫」という戦前の日本を支えた蚕糸産業の拠点でした。

1926年(大正15年)の今日は「帝国蚕糸倉庫株式会社」の創立総会が開催された日です。

この会社は単なる倉庫会社ではありません。

大正時代に日本の蚕糸貿易を根底から支えた救済会社「帝国蚕糸倉庫株式会社」の後継組織として設立されたものです。

|

| 駐車場になり現存しませんが象徴的な倉庫でした |

日本が開港開国以後、近代国家となるためには多くの資金が必要でした。

横浜港を舞台に最も多くの富をこの『国』にもたらしたのが「生糸」と「絹製品」の輸出でしたが、輸入国の事情と蚕業界の怠慢で相場が激変します。

昨日の大金持ちが今日破産というジェットコースター市場の毎日でした。

この危険な市場を安定させるために一人の商人が業界や国に働きかけて蚕糸産業の救済組織を作ります。

彼の名は原富太郎(原三渓)、経済人であると同時に政治、芸術にもリーダーシップを発揮した戦前日本の代表的人物です。

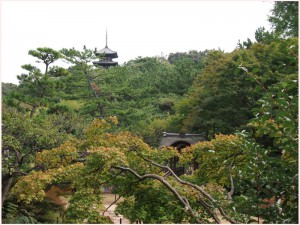

三渓園という公園を作った程度でしかイメージされていませんが経済界に貢献した偉大な人物としてもっと評価させるべきでしょう。

|

| 富太郎が残した名園「三渓園」 |

ことの発端は、第一次世界大戦(1914年〜1918年)でした。

この戦争の影響で、輸出の停滞、糸価の暴落、過剰生糸の保管といった問題が噴出します。原富太郎は緊急措置として、過剰な生糸処理のため「帝国蚕糸株式会社」を1915年(大正4年)に設立、社長に就任します。

「帝国蚕糸」は余剰生糸の買取り保管を行い、暴落を防止し小規模農家によって生産されている業界を救います。効果は1年で現れ、翌年には契機が回復し、生糸輸出が急増します。

そこで目的達成した帝国蚕糸株式会社はすっきり解散します。この手際の良さ、学んで欲しいものです。

ところが大正9年にまた不景気が押し寄せました。銀行が次々と倒産し横浜最大の大生糸売込商であり銀行家でもあった茂木惣兵衛(3代目)は自分の銀行も潰してしまい、また蚕糸産業に救済が求められます。

原富太郎は関係者に諮り、政府、横浜正金銀行の協力を得て第2次帝国蚕糸株式会社を設立(復活)させます。二年に渡って救済ビジネスを行い、1922年(大正11年)に危機を回避しまたまたさっと解散します。

この時に出来た余剰金が300万円にものぼりました。当時の1円は現在の1万円位ですから、300億円もの余剰利益金を二つの条件付きで政府に寄付することにします。

一つが横浜に相場安定のために生糸・絹物専用倉庫を設置する資金として180万円。

二つ目の条件が横浜生糸検査所の拡張費として120万円を原資にして欲しいということでした。現在価値で300億円にもなる資金で「横浜生糸検査所」(現在の第二合同庁舎)と帝蚕倉庫(現在の北仲ブリック他)が建てられます。

|

| 北仲 旧帝蚕倉庫事務所 |

この300億円は、非常に生きた資金になります。皮肉にも大正12年9月1日に関東大震災が起り、横浜市も壊滅的被害を受け、その復興資金として大変役に立ちます。

時代の危機に対し的確な対策を行った原富太郎は、震災復興会の会長としても私財をなげうって活動します。彼と横浜の多くの人たちの尽力で昭和10年ごろまでに横浜はかなり復興しますが、1945年の横浜大空襲でまた廃墟となってしまいます。

(近代資産としても価値があります)

☆「帝蚕倉庫北仲営業所倉庫」・・・横浜市中区北仲通り5-57

竣工:大正15年(1926年)

設計:遠藤於菟(三井物産横浜ビル設計者)

施工:大林組

R.C3階建て、地下1階

☆「旧・帝蚕倉庫本社事務所」・・・横浜市中区北仲通り5-57

竣工:大正15年(1926年)

設計:遠藤於菟(生糸検査所の設計者)

施工:大林組

鉄筋コンクリート3階建て

No.92 4月1日 横浜市交通局ブルーライン大人200円

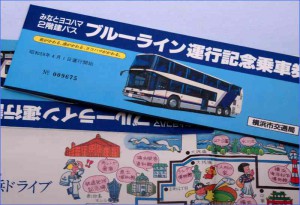

4月1日から9月30日まで、ブルーライン記念乗車券が大人200円で発売されました。

エイプリルフールではありません。

1984年(昭和59年)の今日からダブルデッカー (Double Decker) 型市内観光周遊バス「ブルーライン号」が運行を開始しました。

市内観光周遊バス「ブルーライン号」のチケットを二枚持っているのですが、入手の経緯の記憶が全くありません。

若干鉄男君系なのでバスには殆ど関心がない自分がわざわざオークションで購入というのも考えられません。なぞは深まるばかりです。

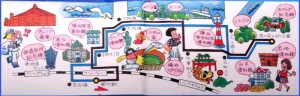

今日は、この記念乗車券から始まる横浜物語をご紹介しましょう。

まず簡単な「ブルーライン号」の歴史から。

1984年(昭和59年)4月にスタートし1996年(平成8年)に廃止されるまで12年運行されました。確かに時折青い二階建てバスが街を走っていた記憶がおぼろげながらあります。

すごいですね映像がアップされています。

http://www.youtube.com/watch?v=sm_M0pcFRqk

http://www.youtube.com/watch?v=BkBoOGtXCEI

ダブルデッカー (Double Decker) 、二階建てバスはイギリスのロンドンなど英国内の都市や香港、シンガポールなどで導入されていますが、日本では近年殆ど採用も製造もされていません。(最近は「2階だけバス」スーパーハイデッカー型が主流になりました)

車両は日産ディーゼル(現在UDトラックス)「スペースドリーム (P-GA66T)」、1983年の東京モーターショーで試作車が発表され、1984年に試作車の先行販売として横浜市交通局に3台納入されたものです。

車両スペック

全長11.96m・全幅2.49m・全高3.78m・定員64人(二階51人 一階13人)

エンジンは18,894CC 370馬力

(運行ルート)

往路:関内駅前から→大桟橋→中華街入口→元町入口→港の見える丘公園の3.86Km

復路:港の見える丘公園→山下埠頭入口→大桟橋→本町4丁目→吉田橋→関内駅3.55Km

1989年のYES89(横浜博)の時に起点が関内から、桜木町駅前に変わりました。

運賃は大人200円、子供100円

(ブルーラインその後)

ブルーライン号の名は「市営地下鉄ブルーライン」に引き継がれ、市内定期遊覧バスは「ベイサイドライン」となりコースもみなとみらい、赤レンガ倉庫が加わり現在も運行されています。車両は1993年度導入の日産ディーゼル「ヨンケーレ・モナコ(スペースドリーム)」から日野セレガSHDPKG-RU1ESAA(車椅子リフト装備車)に代わりました。(ちょっとマニアックでした)

ベイサイドライン

http://www.yokohama-bus.jp/baysideline/

運行ルートから二カ所、今は無い観光スポットを発見しました。

■横浜海洋科学博物館

1961年(昭和36年)1月にマリンタワー内に開館し、1988年(昭和63年)9月30日に閉館し、横浜博覧会開催に合わせて横浜マリタイムミュージアム(現横浜みなと博物館)として日本丸メモリアルパーク内にオープンしました。

■横浜人形の家

人形の家、開館は1986年6月で現在も存在しますが、このブルーライン号運行開始が1984年ですから時期が合いません。現在の位置とも異なります。実は1979年(昭和54年)に「旧横浜人形の家」が横浜市山下町産業貿易センター内に開設されていました。「横浜人形の家」は、元町のジュエリー専門店ROOTS大野眞珠の創業者大野英子さんの約76カ国1,981点に及ぶコレクションが横浜市に寄贈され「旧横浜人形の家」として公開されたのが始まりです。大野英子さんは、通訳案内業国家試験に女性として初めて合格した方で、真珠王・御木本幸吉氏の秘書兼通訳を務めました。

現在の「横浜人形の家」にはもう一つ重要なコレクションが所蔵されています。

横浜の財界人太田亥十二氏の夫人 太田ますい氏(明治30年-昭和62 年)が半世紀近くにわたり収集した日本の江戸時代の雛人形98点、雛道具430点、御所人形27点などを 含む日本の古典人形各種合計630点の「太田コレクション 」 です。

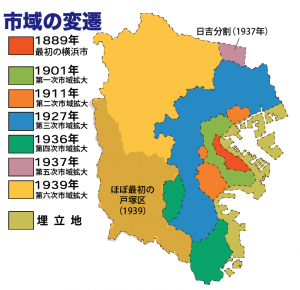

No.91 3月31日 自治体国取り合戦勃発

3月も終わりです。91話目です。

鉄道の開通は地域の活力を一気に高めますが、紛争の種にもなります。

新線開通でにわかに活気づく村に大騒動が起りました。

この小さな村に当初関心の無かった横浜市と川崎市の両市が

神奈川県橘樹郡日吉村をめぐって争奪戦を繰り広げました。

熾烈な騒動は4年に渡って起ります。

中傷合戦、暴力事件まで起き、最終的には神奈川県が仲裁に入り矢上川をはさんで東西に村が二分され決着を迎えました。

1934年(昭和9年)のこの日、

横浜市にとって国取り合戦に有利な一つの契約が結ばれます。

|

| 平成元年日吉上空 |

|

| 明治14年矢上地区は起伏に富む丘陵地帯でした。 |

この日結ばれた契約は、

横浜市長(大西一郎)と慶応義塾塾長(小泉信三)、

そして東京横浜電鉄の取締役(五島慶太)の三者で出資し

日吉村に開設準備中の「慶応義塾大学日吉キャンパス」に

横浜市が水道供給しますという内容です。

第一条

甲(横浜市)はその経営に係る上水道に依りて乙(慶応)が神奈川県橘樹郡日吉村地内に新設したる校舎その付属施設に給水するものとす。

(経緯)

横浜市と川崎市の日吉争奪合戦は、1933年(昭和8年)6月にまず横浜市が日吉村にラブコールしたことに始まります。

これに対して遅れをとった川崎市が7月あわてて日吉村に合併を申し入れます。

そもそものキッカケは、東横線の開通と日吉駅の大変身計画で町が急激に変化しようとしていたからです。

|

| 田園調布ほどではありませんが、放射状の宅地開発を設計 |

(東急の鉄道戦略)

大東急、五島慶太戦略は、沿線にリゾート施設、例えば温泉(綱島)を開発、大学を誘致し地域ブランド力をアップし周囲に住宅地を分譲するという戦後多くのデベロッパーが手本とした地域開発手法を駆使しします。

五島慶太は日吉駅の東側43万平米をかねてから分校用地を探していた慶応義塾に無償提供するので大学を開設して欲しいと提案し昭和3年に内定します。

それまで林野だったこの地域に学校と住宅地を造る訳ですから、インフラ電気水道が必須条件になります。

五島は平沼亮三を介して横浜市に水道施設を依頼します。

この時、横浜市は日吉合併がスムーズに行くとは考えていなかったようです。

|

| 現在も後者の背後に広大な林野があり大学の体育施設が集中しています。 |

日吉村は矢上川をはさんだ7つの集落が明治初期に合併してできた村で、村民の主な生活圏は川崎市中原町でした。

鉄道の開通で地域が代わったとしても、日吉駅開発が無ければ恐らく川崎市中原区日吉町になっていたのではないでしょうか。

横浜市が水道施設契約で一歩リードすることで、形勢が逆転します。

川崎市より早く合併を申し入れたことも横浜市編入派が優位に立ちます。

しかし川崎市の巻き返しも熾烈でした。

住民投票が何度も行われますが、集落ごとに意見が分かれます。

4年に渡ってすったもんだしますが、昭和12年4月をもって、橘樹郡日吉村は矢上川東村落を川崎市、日吉駅を含む西側が横浜市となり現在に至ります。

これでしゃんしゃんといったわけではありません。

日吉村分裂騒動は半世紀、1989年まで引きずります。

(かどうか???????)

横浜市港北区日吉の市外局番は、横浜市内(045)にも関わらず1989年まで044でした。

理由はNTT中継局がこのエリア中原局管轄だったために044にせざるを得なかったということですが、単純にそれだけでは無かった?

と勘ぐるのは悪い癖ですね。

慶応義塾は昭和9年、インフラ整備の見通しが立つと一気に学校建設を開始しますが、事前調査を行うと敷地から古墳や弥生式住居跡が発見され周辺からは国宝「秋草文壷」他、重文となる様々な出土品がありました。

創生期の日本人建築家を育成し、明治以後の日本建築界の基礎を築いたコンドルの弟子、曽禰 達蔵とその後輩 中條 精一郎や博物館明治村の初代館長となった谷口吉郎らが

精力的に日吉キャンパスの施設設計に携わりその作品が残っています。

学校建築でも、近代から現代へ

作品制作の場に地域開発が深く関わっていく始まりといえるでしょう。

No.90 3月30日 環状鉄道の夢

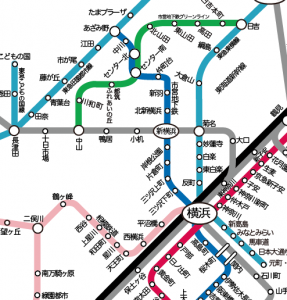

路線図を見れば明らかですが、

370万人都市にしては横浜の鉄道網はまだまだ未完成です。

横浜駅を中心に放射状に延びる路線網に対し、環状線が未整備のため不便さが際立っています。

環状線の整備は市民の利便性、アクセスを高める重要な要素です。

利便性の確保は1960年代から計画されていましたが2008年(平成20年)の今日、環状鉄道の一部である市営地下鉄グリーンラインが開業しました。

|

| 新幹線を除いてあります。 |

市営地下鉄グリーンライン(全長13.1km、地下区間10.7km、地上区間2.4km)は東急東横線「日吉駅」とJR横浜線「中山駅」を結ぶ「横浜環状鉄道」の一部です。

建設コストダウンのため一般的な地下鉄より小型化しリニア方式を導入しているので「ミニ地下鉄」とも呼ばれ全国の政令指定都市の公営地下鉄に多く用いられています。

このグリーンラインは最高速度80km/hを出し、鉄輪式リニア方式のトップクラスの速度を誇ります。リニア鉄道というと、581km/hを出したJRの東海道リニア計画が有名ですが、東海道リニアは磁気浮上式でグリーンラインで採用している方式とは異なります。

|

| 同形式最高速のリニア地下鉄10000形 |

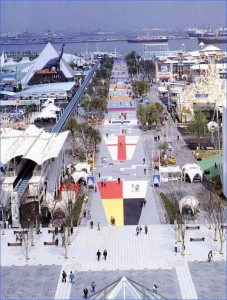

(余談)この磁気浮上式で日本初の営業運転は、

1989年(平成元年)の横浜博覧会開場を縦断したYES’89線です。

|

| 中央通りの右側をリニアが走っています。 |

このリニア誘導モータは従来の方式に比べ、消費電力が増えるため311以降この方式の優位性が下がっています。

今後はドイツ ストラスブールで有名な低床LRT(次世代型路面電車システム)に代わっていくでしょう。

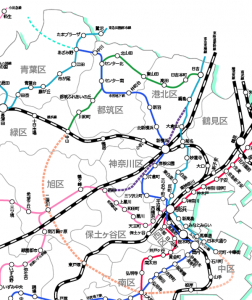

この「横浜環状鉄道」の一部であるグリーンライン線は当初、鶴見駅から日吉駅経由、中山駅から二俣川駅、東戸塚駅、上大岡駅、根岸駅方面へ延伸する計画が組まれました。

さらには現在開通している「みなとみらい線」と繋がる計画でしたが、路線規格が異なるため横浜環状の夢は崩れました。

現在、市営地下鉄グリーンラインの一日平均乗降客数は208,178人(平成22年度)で事業計画時に想定した平均利用者数を越える事業実績を達成していますので、新たな延伸計画が持ち上がる日もそう遠くないでしょう。

|

| 環状計画含め鉄道計画予想図(現状とかつての計画を重ねました2010現在) |

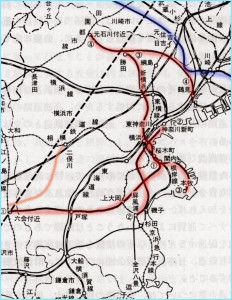

最近ブルーラインの延伸計画が急浮上していますので、どちらが先になるのか?

沿線住民は気になるところです。

|

| 飛鳥田市長時代の交通網計画 |

鶴見・日吉間も捨てがたいものがあります(すでにインフラ競争が始まっているような?個人感)。

横浜市内の環状鉄道計画は、都市設計者の夢です。既に、相鉄線から新横浜経由日吉計画が実施されていますが日吉駅経由東横線のキャパシティもあります。

東京への導線をどうするか?

|

| 東急日吉駅 |

鉄道計画とは息の永い事業であることは間違いありませんね。

(2012年3月)以降かなり新線計画は進展しています。