ホーム » 2022 (ページ 2)

年別アーカイブ: 2022

【横浜人物録】秋元不死男2

「海水浴とマジシャン」と題して俳人秋元不死男作品から横浜のある風景を読み解いていきます。

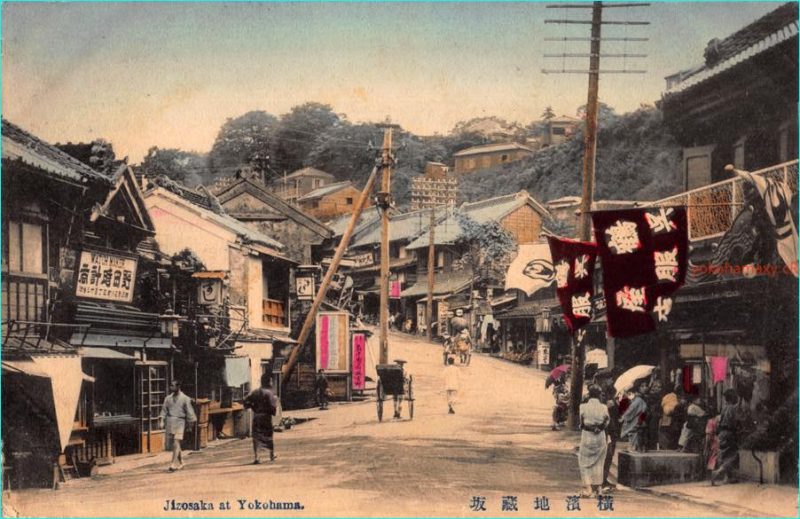

前回では、不動坂付近で行われていた四の日縁日の風景が描かれている句を紹介しました。

大正初期の亀の橋付近の風景です。

今回は、1938年(昭和13年)秋元が長く暮らした根岸海岸近くの本牧海岸の様子を詠んだ句から一枚の絵葉書を連想しました。

「幕のひま奇術をとめが海にゐる」

この句は解説が無いと理解に苦しむ情景かもしれません。

<幕のあいだに奇術乙女が海にいました>といった意味で、

自解には

「海の家は景気を盛りあげるために芸人を呼んで海水浴客のご機嫌をうかがう。このときも奇術の一行がきて、あれこれと奇術をやってみせた。一行のなかに、お手玉をやる娘がいた。娘は幕の合間をみて海に入った。水着になった娘は、白粉をなまなましく胸まで塗っていた。」

これを読んで、なるほどと思いました。

戦前昭和期に流行ったレジャーが海水浴でした。湯治的な役割から海遊戯的なものに変化していきます。横浜の海岸線にも鶴見・本牧・磯子・金沢といった海水浴場は鉄道会社の重要な乗客増員装置でもありました。

戦前の観光絵葉書の分野で「海水浴」は非常に多く発行されています。

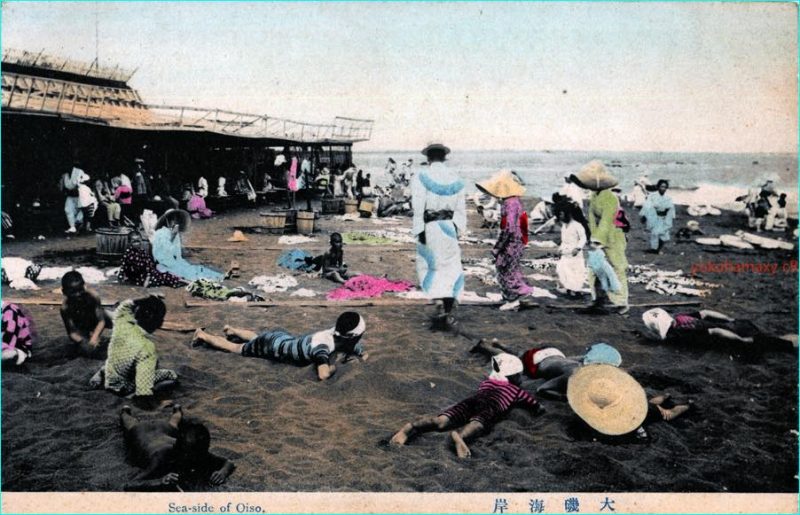

題名は「大磯海岸」発行時期は不明ですが、大正期と思われます。

海水浴の情景に、不思議な四名の家族らしい人物が写っています。海水浴客の一グループとも捉えることができますが、違和感があり気になっていました。

読み解きグループの集まりで、旅芸人ではないかという指摘がありましたが、確証がなくそのままにしておきました。

この俳句解説に”海の家は景気を盛りあげるために芸人を呼んで”とあったのは、当時の海水浴場の日常であったのではないか、と思い探してみると幾つか海水浴場に<演芸場>が併設されていたという資料もあったところから

この大磯海岸の風景は、海水浴場の旅芸人達かもしれないという推理が高まってきまっした。

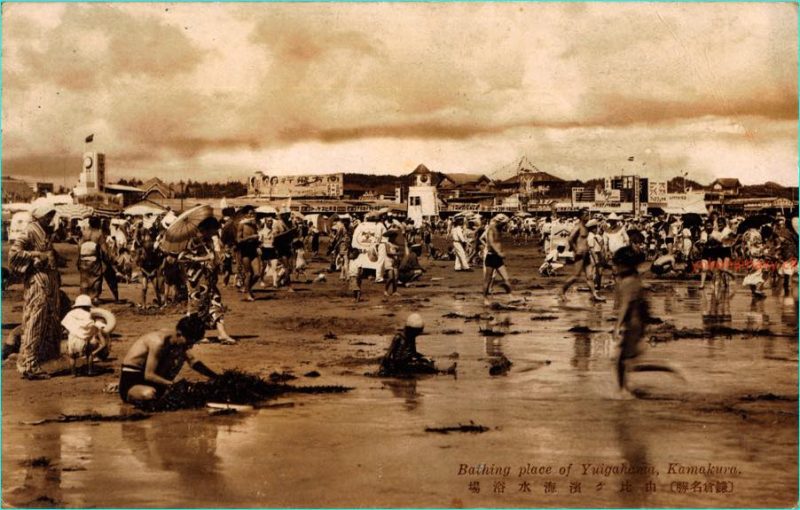

「鎌倉名勝 由比ヶ浜海水浴場」Bathing place of Yuigahama,Kamakura.

この風景は、昭和初期の由比ヶ浜海水浴場と推測できます。森永・明治の製菓会社の広告看板、中央奥には「南方飛行」の大きな看板が確認できます。この「南方飛行」が1937年(昭和12年)公開のフランス映画だとすると、この風景の撮影時期も絞り込むことができそうです。

こういった人気海水浴場はアミューズメントパークの位置づけで、様々な出店、演芸小屋もあったようです。

最後に秋元作品に戻ります。まだまだ紹介したい横浜の情景を詠んだ句が多くありますが、ネットでもかなり紹介されていますので参照してください。

◯北欧の船腹垂るる冬鴎

これは元々大桟橋客船ターミナルの待合室に1971年(昭和46年)4月設置されたものですが、現在は建替え時に移動しターミナル入り口の右側壁面の手前に設置されています。

ちょうど、この年11月には秋元不死男が横浜文化賞を受賞します。

Whirl winter-seagulls yonder

While rests a huge Nordic liner

With her impending wall of hull,at anchor.

英訳は清水信衛氏

受賞の3年前の1968年(昭和43年)には句集『万座』にて第2回蛇笏賞を受賞し海を離れて港北区下田町に転居します。終焉の地となったのは自宅からほど近い丘の上の川崎井田病院でした。

(おわり)

【横浜人物録】秋元不死男1

【横浜人物録】秋元不死男1

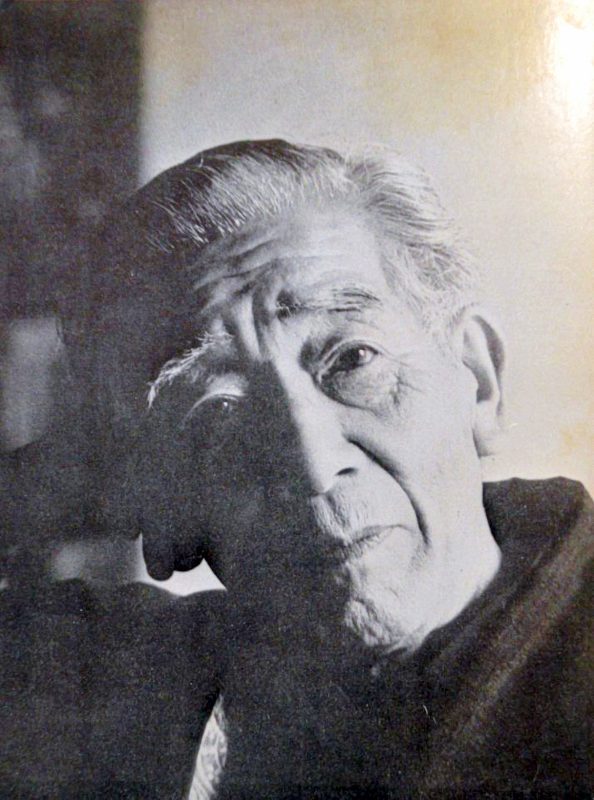

秋元不死男、彼の名を知る人は限られていると思います。戦前から戦後にかけて活躍していた俳人です。人生の大半を横浜で過ごし、横浜の情景を詠んだ句も多く残されています。

彼に関しては、以前簡単なブログを書いています。

No.35 2月4日 秋元不死男逮捕、山手警察に勾留

http://tadkawakita.blogspot.jp/2012/02/24.html

現在1,000話を越えたこのブログの初期に書いたものです。毎日一話を一年間続けてみようと決め、35日目に選んだのが「秋元不死男逮捕、山手警察に勾留」の記事でした。

この頃、彼は東 京三(ひがし きょうぞう)と名乗っていました。不死男という勇ましい名に変えたのは戦後のことでした。秋元にとって戦場には行きませんでしたが、生死の境を乗り越えた安堵感が不死男の名に繋がったのかもしれません。

秋元不死男は、1901年(明治34年)11月3日に横浜市中区元町生まれました。父茂三郎は漆器輸出商を営み、長男は不死男が生まれた日に病没したと記録されています。このことも戦後の不死男の名に繋がっていると思います。

他に姉が一人、弟・妹が二人ずついました。ところが、不死男13歳のときに父が病気で亡くなります。おそらく生活はそれ以前から厳しくなっていたと想像できます。子どもたちは姉が奉公、末弟・末妹はそれぞれ他家に貰われ、秋元家は母と三人の子供が残りました。

以後母 寿は<和裁の賃仕事>や<夜店の行商>をして家計を支えたことが彼の作品に残されています。

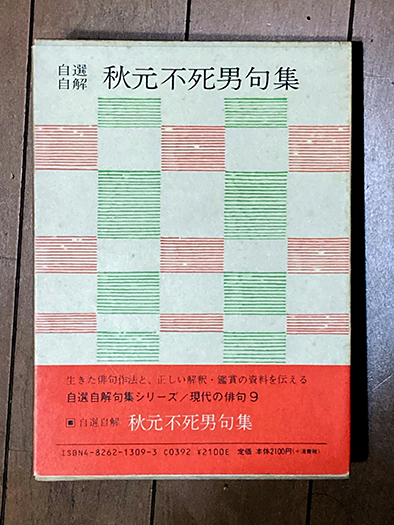

『自選自解秋元不死男句集』には彼が生きた幼き時代と社会人時代の横浜風景が細かく詠まれていて思わず引き込まれてしまいました。横浜風景論としても素晴らしい資料です。

「横浜の石川町にあった地蔵の縁日は四の日。運河を背に夜店を張ると、舫っている艀からポン、ポンと鈍い音を立てて夜の時計が刻を告げて鳴り出す。」と自解した句が

「夜店寒く艀の時計河に鳴る」です。

この頃、秋元一家は元町を離れ吉浜町に移り、亀の橋を渡って中村川岸で屋台を出したのでしょう。近くには派大岡川、中村川の運河が流れ、多くの艀が川面を占領していた時代です。大正初期、石川町付近は横浜有数の繁華街でした。

石川町で発行されていた明治大学中川ゼミ編集の「石川町の史実」には

「当時の石川町3丁目(現在の2丁目)の河岸から地蔵坂の途中の蓮光寺あたりまでで賑やかな縁日の催しが行われた。大勢の人が集まり坂下の鶴屋呉服店周辺※①ではゴッタ返しであった。また夏の縁日には、金魚屋、風鈴屋、綿菓子屋、新粉細工屋、玩具店、べっこう菓子屋あるいはカルメ焼屋などが軒を連ねた。今ではほとんどみられなくなったアセチレンガス灯の火が、華やかに闇に浮いて見えた。」と町のかつての様子を伝えています。

この情景を不死男も詠っています。

※①鶴屋呉服店は当時横浜有数の呉服店で、その後伊勢佐木に移り東京松屋と合併し松屋呉服店、現在の銀座MATSUYAとなります。

『自選自解秋元不死男句集』の冒頭の句が

「寒や母地のアセチレン風に欷き」(さむやははちのあせちれんかぜになき)

「短日に早くもアセチレン灯をともすと、ひゅう、ひゅうと青い焔が鳴り出す。すすり泣くようなその音をきいていると寒さが骨を噛じりにくる。」と自解しています。

彼は震災の時に半年神戸に暮らし、横浜唐沢に戻りその後、結婚で一時期東京に居を移しますが、息子近史が喘息になり環境の良い根岸海岸に移りこの地に二十年近く暮らします。

この転地療養が良かったようで、長男近史は治癒し健康になったそうです。

秋元近史は明治大学を卒業後しばらくして草創期の日本テレビに入社し『シャボン玉ホリデー』などの演出を手がけたテレビマンとして活躍します。

ところが、父不死男の名とは逆に、1977年(昭和52年)父が病死後の1982年(昭和57年)に自殺を選んでしまいます。享年49歳でした。

(つづく)

参考資料:

『俳人・秋元不死男』庄中健吉 永田書房 昭和57年

『自選自解秋元不死男句集』秋元不死男 白凰社 昭和47年