ホーム » 2012 (ページ 32)

年別アーカイブ: 2012

No.89 3月29日 ペスト第一号もYOKOHAMA

開港開国は、多くの外国文化と同時に伝染病も流入してきました。

今日は、自慢できない「はじめて」物語をご紹介しましょう。

日本に初めて「ペスト」が上陸したのが1896年(明治29年)の今日です。

横浜港に入港したアメリカ船籍ゲーリック号の乗客の一人(外国人)が病気のため下船、市内の病院に入院します。患者は容態が急変し4月1日に死亡します。

検査したところ「ペスト」と判明します。

ネズミとノミを媒介し伝染するペストは幸運にも大流行することはありませんでした。

|

| ペストを媒介するクマネズミ |

伝染病には幾つか種類があります。

19世紀の<悪魔>「ペスト」はパンデミック(世界的感染)の真っ最中で国家存亡に関わる重大事件となっていました。これまで「ペスト」は日本では発症していませんので、国内に病原菌を持ち込まないよう<検疫体制>の確立が急がれていました。

ペストのパンデミック(世界的感染)は史上3回起ったと言われています。

最初が6世紀から7世紀の東ローマ帝国時代の流行で「ユスティニアヌスの斑点」と呼ばれました。

二回目は14世紀のヨーロッパで発生し世界にひろがりました。全世界でおよそ8,500万人、当時のヨーロッパ人口の三分の一から三分の二、約2,000万から3,000万人が死亡したと推定されています。

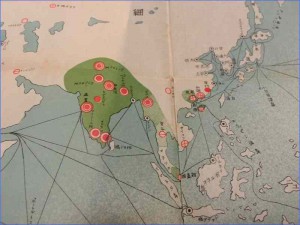

そして三回目の世界感染はアジアから起ります。香港、広州で大流行し1894年頃には8〜10万人の死者が出たと推計されています。その後二回目と同様、全世界に広がり1903〜1921年の20年間でペストによる死亡者は1,000 万人を越えたといわれています。

|

| 神奈川県が作成したペスト流行地図 |

ちょうどこの頃に、日本は<開港>し多くの外国人が日本に入国し始めます。

当然開港地横浜に「ペスト」感染の危険性が押し寄せます。

ペストが初めて日本に上陸したのが横浜なら、初めて感染した日本人も横浜に住む沢田松五郎(23歳)さんでした。1899年(明治32年)11月に中国から帰国し門司港で下船し広島で発病し、亡くなります。

当時の記録で、真性ペスト第一号とされています。

関西を中心に何回か流行しますが、大規模な感染は起りませんでした。

横浜市内では1902年(明治35年)に初めて流行が確認されました。

1926年(大正15年)に終息するまで、6回流行しますが大規模な感染とはなりませんでした。

その背景には研究者の危険を背負った努力があったそうです。

1894 年に北里柴三郎が、第3回の世界流行のさなか香港でペスト調査を行い菌を発見します(同行した研究員がペストで亡くなっています)。

日本に初めて「ペスト」が上陸する二年前のことです。

その後、港を中心に防疫体制の整備と衛生状態の改善が飛躍的に進み、1926年以降日本では発生していません。防疫力も国家の安全保障の重要な柱といえるでしょう。

(余談)

1899年(明治32年)横浜港に入港した外国船にペスト患者が発生し、長浜検疫所からペスト菌対策に研究者が派遣されます。

若き日の野口英世です。

No.88 3月28日 京浜湘南電鉄連結地点

1930年(昭和5年)の今日は、

黄金町を起点に三浦半島へ路線を展開する「湘南電気鉄道」の一部が完成した日です。

湘南電気鉄道、元祖「湘南電車」の登場です。

黄金町から浦賀まで、途中金沢八景から六浦、新逗子を結ぶ現在の京浜急行の南路線の完成です。

当初は全く別会社としてこの計画が始まりました。

※開通は4日後の4月1日ですが、この4月1日は話題満載一日なので、路線工事竣工の日をネタにしました。

|

| 三浦半島を現したタイルの柱です。湘南進出を記念して?でしょうか。 |

写真の「日ノ出町」駅はこの時、まだ開業しておりません!

1931年(昭和6年)12月26日に京浜電気鉄道と結ばれます。

|

| 京急の赤ボディです。 |

今日の話しは、二つの鉄道会社が相互乗り入れをするかしないか、事業の分かれ目が現在も地図上に残っているというお話です。余裕があれば波瀾万丈の鉄道会社の国取り物語をご紹介したいところですが【番外編】の機会に譲ることとします。

さわりを少々。

日本の鉄道網は多くの夢多き実業家の挑戦と競争、M&Aを繰り返しながら合従連衡の歴史を歩んできました。

最初は思い思いの線路幅で使用する電車の規格もバラバラの状態で他の会社と競争しながら路線設計が行われてきました。現在、品川(泉岳寺)を起点に三浦半島まで走る京浜急行電鉄は、元々東京と横浜を結ぶ大師鉄道を母体に生まれた「京浜電気鉄道」という会社で、帝都東京の奥深くまで進出する計画を持っていました。

南方面は、黄金町から浦賀を結ぶ「湘南電気鉄道」が新規事業を展開しようとしていました。ところが状況の変化が、若干ライバル関係にあった二社を結びつけます。

関東大震災のために事業計画が行き詰まった「湘南電気鉄道」を「京浜電気鉄道」が事業支援をします。それでも基本は別会社ですから「湘南電気鉄道」は浦賀から桜木町へ路線を設計し土地も確保します。

その名残が現在も地図に残っています。

|

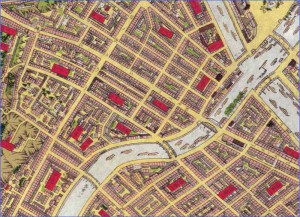

| 川沿いに二本の桜木町に向かう道が残っています |

|

| 明治にはありません |

最終的に、この二つの路線は相互乗り入れを決定し、1931年(昭和6年)12月26日日ノ出町で繋がります。

現代では基本規格が整理されていますので相互乗り入れができるようになりましたが当時は違ったので大変だったと思います。これによって、現在の京浜急行電鉄の路線原型が完成します。京浜急行の帝都進出は都営地下鉄・京成電鉄との相互乗り入れで実現し関東を縦断することで実現しています。

|

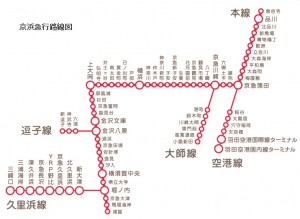

| かつての計画では逗子線と久里浜線が繋がるイメージ |

野毛を歩いていると緩やかなカーブのある道があることに気がつきますが、そこが元々鉄道の敷地だったことに気がつくことはありません。計画変更から90年近くなりますが、歴史の名残を感じながら千鳥足で飲み歩く野毛界隈の愉しみもまたオツなものでしょう。

|

| これがあるから迷う? |

No.87 3月27日 横浜駅のヘソが変わる

たまには未来について書いてみます。

横浜駅西口と駅ビルがこの10年で大きく変わり、東西商業バランスの重心が若干北の駅中心部に移ります。

「エキサイトよこはま22」(横浜駅周辺大改造計画)の始まりです。

この計画は2011年(平成23年)の今日半世紀の歴史に幕を閉じたCIAL(横浜ステーションビル)と、奇しくも1961年(昭和36年)の今日オープンし、3月末に閉店したエクセル東急ホテルの跡地を中心に展開します。

全国屈指のターミナルビル横浜駅界隈の商業戦争が始まったのはそう昔のことではありません。1950年代まで横浜駅の表玄関は東口で、西口は「ペンペン草の生える砂利置き場」でした。そこに?島屋が進出し、東急ホテルと西口側に駅ビル、ダイヤモンド地下街、横浜岡田屋、相鉄ジョイナスと西口開発ラッシュが続きます。そのヘソとなったのが「横浜ステーションビル」後のCIALです。

相鉄ジョイナス、地下でおかだや、ダイアモンド地下街と連結し、東急線の上り改札が設けられました。

その後、東口側の開発ラッシュとなります。ポルタ、ルミネ、そごうがオープンします。

まだまだポテンシャルのある横浜駅は北に延びます。ポートサイド地区の開発、ベイクウォーターのオープンで人の流れが変わります。それでも横浜駅はモザイク状態の商業地で回遊性に欠けていました。

東急線の地下化と駅ビル老朽化を機に、JRと東急が横浜駅大再開発に踏み切りました。

プランとしてはかなり前から計画が水面下で練られていましたが、ようやく実施段階に入ることになりました。

「エキサイトよこはま22」(横浜駅周辺大改造計画)は、

約8年の工期で2019年度に完成予定です。

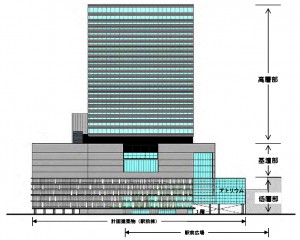

既存の駅ビル、ホテルを解体して跡地に超高層の巨大複合ビルを建設します。これは横浜駅界隈のランドマークになるでしょう。1972年(昭和47年)12月に建設された天理ビルが101m、横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズが115mですから、180mの高さはかなり景観が変わります。

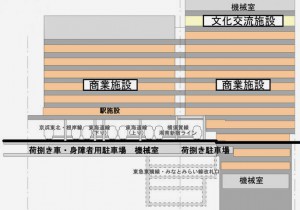

さらに、約19,700平方メートルの商業地域に「駅前棟(地上33階・地下4階、約195メートル)」、「線路上空棟(地上8階・約50メートル)」、「鶴屋町地区(地上9階・地下1階、約40メートルの駐車場)」を建設する計画です。

当然エキナカ「横浜エキュート」も登場するでしょう。

北口界隈も再開発の勢いが出てきました。

北西側は、かつての東急線線路跡地を活かした「高島山トンネル」効果が、鶴屋町開発で出てくるでしょう。

北東側は、ベイクウォーターへのアクセスが改善され導線が変わります。

東口もさらに開発が進んできます。

この先、日本有数の商業集積地ができ上がっていく変身を何時までウォッチできるのか?愉しみです。

※東急ハンズ 横浜店が駅前に移転するため「閉店」します。(2013年5月現在)

「7月15日(月・祝)をもって東急ハンズ横浜店(神奈川県横浜市西区)の営業を一旦終了」

http://yokohama.tokyu-hands.co.jp

No.86 3月26日 老松小学校の悪童

1898年(明治31年)の今日、

日本郵船の船長の長男として横浜市伊勢町に生まれた昭和の怪僧今東光は、生涯破天荒の人生を歩みました。

彼が一時期通った「老松小学校」時代には同級生で愛知県から養子として横浜に来ていた尾崎士郎(「人生劇場」で有目な作家)をいじめて尾崎は郷里に逃げ帰った(と自伝に書かれています)そうです。

また、転居先の大阪関西学院中学時代には稲垣足穂を殴る蹴るでいじめていたと言いますからかなりの悪童だったようです。

(中学は二校退学、放校となります)

今東光の青春時代、1910年代から20年代は個性的で魅力ある人物が育った時代です。

彼はこの時代に、文学、絵画、演劇の世界で多くの仲間達と才能をぶつけ合いました。

恐らく「今東光」を映像として見たことのある世代は50代以上でしょう。

瀬戸内寂聴の師僧(彼女もかなり老女)、谷崎潤一郎の秘書、川端康成とは今東光がモグリ帝大生で知り合った親友の一人といえば少しはイメージできるでしょうか?

マルチタレント今東光の実像を伝えることはかなり難しい作業です。

悪ガキ時代は破天荒人生第二幕に続きます。関西から東京に移り、絵画を志しますが挫折、文学の道に新しい自分を探します。

http://hon.bunshun.jp/articles/-/592

http://ja.wikipedia.org/wiki/今東光

驚いたのが先日作品展を見て感動した村山知義と間宮茂輔、サトウハチロー、今東光らが1925年に同人誌「文党」を創刊し、その年の5月6日にプラカードをぶら下げて「文党」の歌(桃太郎の節)を歌いながら街頭を練り歩くというアートパフォーマンスを行っていたことです。

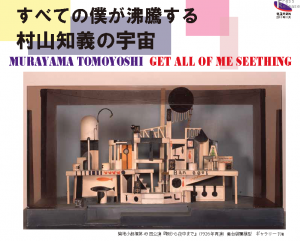

村山知義「すべての僕が沸騰する」

http://www.momak.go.jp/Japanese/exhibitionArchive/2012/390.html

1910年代から20年代を中心に彼とともに活動、親交のあった人物を列挙します。

破天荒な人生ですが、多くの人に信頼された人物でした。

東郷青児、関根正二、生田長江、佐藤春夫、宇野千代、室生犀星、谷崎潤一郎(生涯の師と仰ぐ)、川端康成、鈴木彦次郎、芥川龍之介(彼の自殺をキッカケに出家を志す)、阪東妻三郎、菊池寛(後に訣別)、中村武羅夫、片岡鉄兵、鈴木彦次郎、鳥海青児、河上徹太郎、伊藤整、高見順、山田耕筰、和田完二、梶山季之、柴田錬三郎(今のアドバイスが記者から小説家になるきっかけとなる)、出口王仁三郎、井上ひさし、黒岩重吾、田中小実昌、田辺聖子、陳舜臣、戸川昌子、野坂昭如、山口瞳、藤本義一、吉行淳之介、安岡章太郎 等々まだまだ続きます。

芥川龍之介死後3年の1930年金龍山浅草寺伝法院で大森亮順大僧正を戒師として出家得度、天台法師となり「東晃」と号します。

今東光の破天荒人生第三幕の幕開きです。

1956年に裏千家の機関誌『淡交』に1年間連載していた『お吟さま』で第36回直木賞を受賞し、一躍流行作家として文壇に復帰します。

宗教家として、小説家として勢力的に活動します。

大阪府八尾にある檀家が30数軒の貧乏寺に住職として赴任し第三幕が始まります。河内人の気質、風土を愛し、「河内はバチカンのようなところだ」「歴史の宝庫だ」と、一連の河内八尾を舞台にした作品を連作します。「河内カルメン」「こつまなんきん」「河内ぞろ」「河内風土記」等々

なかでも映画「悪名」の空前のヒットは

八尾をがらの悪いところと紹介したということで 今だ地元には複雑な気持ちが残っているそうですが第1回八尾市文化賞を受賞しています。

さらに彼は、政治の世界に飛び込み、一期参議院議員となり三足のわらじを履きます。

そして最終章、晩年は闘病と天台宗の布教につとめます。

「比叡山・東塔の再建(さいこん)、中尊寺諸堂の整備、延暦寺における長講会(ちょうごうえ)、坂本・東南寺における「戸津説法」講師(こうじ)勤仕、岩手県浄法寺町の古刹、八葉山天台寺特命住職晋山、復興に着手、あらたな時代に向けての、天台教学改革の提唱など、聰慧超脱、稀代の傑僧躍如たるものがあった。」(Wikipedia)

このような豪快なおやじがもう生まれない時代になってしまったのでしょうか?

No.85 3月25日 日本の運命を変えた男横浜に入港

1906年(明治39年)の今日3月25日(日曜日)

日本の運命を変えた一人のマーチャントバンカーが家族とともに約二十日間の船旅を終え午後4時頃横浜港に入りました。

彼の日記によれば、午前11時に陸地が見えたとあります。

残念ながら富士山は見えなかったようです。

|

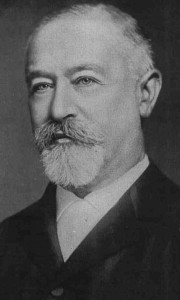

| シフ肖像写真 |

彼の名は、ジェイコブ・ヘンリー・シフ(Jacob Henry Schiff)。

典型的な単身アメリカに渡り成功したユダヤ系ドイツ人の銀行家です。

鉄道事業投資に才能を発揮しJPモルガン商会と並ぶクーン・ローブ商会の頭取としてアメリカ大陸の鉄道事業をベースに建設、電信会社、ゴム産業、食品加工等を展開します。

彼は、日本が当時日露戦争(1904年〜1905年)のための外資(戦費)調達で苦戦する中、必要な戦費の四割を欧州で調達することに成功し明治天皇より最高勲章の旭日大綬章を贈られた金融マンです。

当時日露戦争に要した資金は17億2121万円で、1895年(明治28年)3 月に終わった日清戦争の9倍で国家予算の6倍にも及ぶ金額でした。

日本政府はその殆どを外資(ポンド)に頼る必要がありました。

日本円では物資を購入することができなかったからです。この時の外資調達責任者が高橋是清(当時日銀副総裁で後に大蔵大臣、総理大臣を歴任。226事件で死亡)で、幕末ヘボン塾で学び居留地の外国銀行でボーイとして働きながら英語を習得し渡米します。

若い時の高橋是清の人生は下手な冒険小説より破天荒、波瀾万丈エピソードの塊みたいな人物です。

高橋是清との信頼関係を築き、日本を精力的に支援したシフは、戦勝国日本を家族で訪れます。

日本滞在中は横浜、鎌倉、東京(天皇をはじめ多くの要人と会います)、日光、静岡、京都、奈良(途中朝鮮半島)を精力的に巡り5月17日にまた横浜港から出発するまで滞在します。

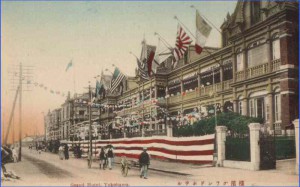

到着した4月25日は、グランドホテルに宿泊し、夕食に満足します。夜には日本のオリジナルタクシー人力車に乗り伊勢佐木あたりに繰り出し人出の多さに驚きます。

翌日の26日は一日横浜市内観光に出かけます。

女性陣は観光とショッピング、シフは横浜正金銀行でお金を調達(下ろ)し頭取の高橋是清と歓談します。

その後横浜最大の骨董品店「サムライ商会」で女性陣と合流し、寺院見物、元町百段坂上の茶屋でティータイム。そこの女主人がドイツ語と英語を話せたそうです。

最後に横浜植木株式会社で盆栽を幾つか購入しホテルに戻り夕食をとります。

27日は横浜駅から汽車で東京に移動し、28日に天皇の謁見、叙勲を終え東京に数日滞在します。

(以下の旅程は省略しますが 詳しくは「日露戦争に投資した男」新潮新書を参考に)

※横浜植木株式会社は、シドモア桜をアメリカに運ぶ準備をした会社でもあります。

明治31年2月には ニューヨーク事務所開設しています。

ジェイコブ・ヘンリー・シフの居たクーン・ローブ商会は一時期モルガン財閥と並立する存在でしたが、マーチャントバンクスタイルから証券市場での取引へのシフトに遅れ、衰退していきます。

1977年にリーマン・ブラザーズに統合され、1984年アメリカン・エキスプレスが買収しクーン・ローブの名は完全に消えます。

No.84 3月24日 実験都市ヨコハマの春祭り開催

1989年(平成元年)の今日、横浜市政100周年(横浜開港130年)記念事業の中核となる横浜博覧会開会式が行われました。

この横浜博覧会はみなとみらい21地区の69haを使用して開催され、のべ1,333万人が入場しました。<開催期間は1989年(平成元年)3月25日〜10月1日>

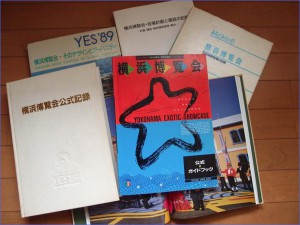

|

| 公式ガイドブック |

|

| 当時の横浜駅西口駅前、靴磨きが生業としてありました |

この「横浜博YES’89」英称:YOKOHAMA EXOTIC SHOWCASE ’89 は1960年代に構想された「みなとみらい21計画」の“地鎮祭”のような役割を持つお祭りでした。

横浜駅界隈と関内界隈、桜木町駅界隈をつなぐ位置に広がる「三菱重工横浜造船所」跡地が「みなとみらい21」エリアです。

下の写真は77年のみなとみらいに相当するエリアです。

左上が横浜駅で右下がカップヌードルミュージアム、赤れんが倉庫のある新湊埠頭エリアです。そのさらに下が関内地区で臨海部の造船所がエリアを分断しているのが良くわかります。ここを80年代に地ならしと埋め立てを行い90年代に街を作る計画が「みなとみらい21計画」です。

いわばその鍬入れ式を市政100周年というタイミングに博覧会というかたちで実施しよう!ということになった訳です。

関東大震災まで首都圏で光り輝いていた「横浜界隈」は、その後戦災、米軍接収の苦難の中、失われた半世紀の時を過ごします。本腰で横浜のまちづくりに取り組み始めたのが1960年代後半、飛鳥田市長時代の「六大事業」構想です。当時、東京湾岸は工場地帯がベルトのように臨海部を占有していましたが、可能な限り臨海部を職住機能のある街にする計画が湾岸各都市で計画されます。千葉は幕張エリア計画、東京が臨海副都心計画、そして横浜がみなとみらい21計画でした。熾烈な都市間競争の始まりです。

|

| 1988年ほぼ埋め立て完了横浜博会場準備中 |

|

| 現在のみなとみらいエリア |

この「横浜博YES’89」はバブル期に開催されました。

地鎮祭は行ったものの、バブル崩壊で90年代「みなとみらい21計画」は苦難の道を歩みます。

また、単に新しい街ができるだけでは無く、周辺の商業地域との調整にも様々な難題が起ります。横浜駅東西の商業戦争、野毛地区の東急線廃止問題、伊勢佐木の地盤沈下等々を抱えながら「横浜博YES’89」が挙行されました。

ただ、「横浜博YES’89」にはここで紹介したように「みなとみらい21」というあたらしい街ができあがる地鎮祭(前夜祭)的な役割がありましたから希望が見えました。

事実動員があったりもしましたが、このみなとみらいに蒔かれた種や樹々はなんとか現在まで枝葉を広げ形になりつつあります。

さあこの点で「開港開国博Y+150」はその先に何を見ようとしたのでしょうか?

「みなとみらい21計画」の評価、是非は様々な議論が行われています。私も別の機会にまとめてみたいテーマの一つですので後日に譲ります。

|

| ガイドブック他報告書各種 |

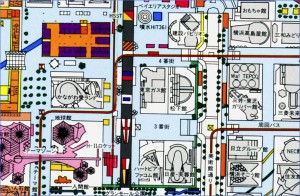

「横浜博YES’89」の開催内容のマップです。ゴンドラはあるし専用鉄道も敷かれます。現在みなとみらいのシンボルとなっている観覧車もこのときにできたものです(後日現在地に移設)。桜木町駅前の動く歩道、日本丸、美術館もこの時期に設置されたものです。思い出のある方も多いと思います。

|

| 会場マップ |

No.83 3月23日 雨が降りやすいので記念日変更

明治から大正時代にかけて

「横浜開港記念日」は<7月1日>で役所も学校もお休みでした。

1928年度から<6月2日>に変更されます。これは横浜の不思議の一つでしょう。

1928年(昭和3年)の今日、横浜市議会において開港記念日変更の決議が行われ、

以降横浜市は6月2日を「開港記念日」とします。

日本(徳川幕府)は5つの国と開国(開港)の条件を決めた修好通商条約を結び

5カ所の開港が決まりました。(安政の五カ国条約)

この条約、日米修好通商条約 第二条を除いて※

ほぼ各国同じ内容ですが

それぞれ五カ国で微妙に細則部分で開港条件(内容)が異なっています。

中でも第三条では、開港場所と時期が国によって異なりました。

例えば 米国とは

第三條

下田箱館(版本館ノ次ニのノ字アリ)港の外次にいふ所の場所を左之期限より開くへし

神奈川 午三月より凡十五个月の後より 西洋紀元千八百五十九年七月四日

長崎 同斷 同斷

新潟 同斷凡二十个月の後より 千八百六十年一月一日

兵庫 同斷凡五十六个月の後より 千八百六十三年一月一日

とありますが、露西亜(ロシア)とは2港開港し英国とは米国より詳細な項目規定が盛り込まれます。

米国以外は神奈川が7月1日、兵庫を1863年1月1日と決めます。

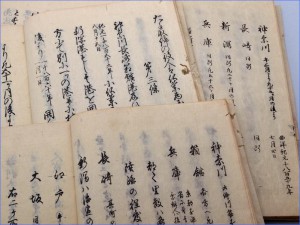

|

| 五カ国条約 |

神奈川の開港日をアメリカは「独立記念日」とするあたりこだわっていますね。

最終的に各国との交渉で場所も開港時期も微調整され、

神奈川湊は横浜に変更7月1日開港となります。

神戸も横浜と事情がそっくりで、兵庫湊開港が神戸に変更されます。

神戸の場合、開港時期がかなりもめます。すったもんだの末約10年後の慶応3年12月2日に開港としますが実際に開港したのが五日後の12月7日(1868年1月1日)となりこの日を「神戸開港記念日」としています。

神戸市の開港記念日 12月7日 1月1日は「神戸港記念日」と二日設定。

函館市の開港記念日 7月1日

新潟市の開港記念日 11月19日

長崎市は さすが出島があった関係で 1571年4月27日が「開港記念日」

「長崎港記念日」として横浜と同じ6月2日をあてています。

主な都市の開港記念日

横浜市では開港以降西暦7月1日に「開港祭」が行われてきました。

特に1909年(明治42年)は50周年にあたるため7月1日から三日間、「開港50周年祭」が盛大に執り行われました。それまで市民の祝日条例みたいな取り決めは特にありませんでしたが、

1918年(大正7年)6月27日の横浜市議会で横浜市の開港記念日は7月1日にして休日とします、という決議が行われます。

ところが、

1928年(昭和3年)3月23日、唐突に開港記念日変更議案が提出され、決定します。

詳しい話は(大西比呂志著『横浜をめぐる七つの物語』)にコトの顛末が書かれています。

関東大震災復興に尽力した有吉忠一第10代横浜市長(任期1925年〜1931年)が市会に記念日の変更議案を上程し短い審議で採決し決定します。

市議会議員も過半数賛成しすんなり決定しますので、ある程度事前に調整<根回し>がついていたのかもしれません。

上程理由として

①日本なのだから当時の太陰暦の日付を使うべきだ

②現行の七月一日だと雨が降りやすい

③横浜建設復興祝賀式が前年の六月二日に秩父宮出席で行われた

①と③は時代の影響を感じますが、②はどうなんでしょうね。記念日変更理由を梅雨の影響にしますかね。

この突然の記念日変更決議は後々尾ひれがつきます。

市長の有吉忠一氏の誕生日が<偶然>にも1873年(明治6年)6月2日であることから自分の誕生日にしたかった!という話が広まりますが、いくらなんでもそれは無いだろうと思います。

ちなみに「鉄道発祥の日」を記念した鉄道記念日は西暦をとって10月14日(西暦1872年、旧暦明治5年9月12日)としています。

※ (日米修好通商条約)第二條

日本國と歐羅巴中の或る國との間にもし障り起る時は日本政府の囑に應し合衆國の大統領和親の媒となりて扱ふへし

合衆國之軍艦大洋にて行遇たる日本船へ公平なる友睦の取計らひあるへし且亞墨利加コンシユルの居留する港に日本船の入る事あらは其各國の規定によりて友睦の計らひあるへし

No.82 3月22日 神戸産東京麦酒

「神戸」をなんと読みますか?

こうべ、ごうど、かんべ、かのと、じんこ 等様々な読み方がありますが語源は神社の祭祀を維持するために神社に付属した民戸を表す神聖な場のことらしいです。

詳しくは下記Wikiでどうぞ。

http://ja.wikipedia.org/wiki/神戸_(民戸)

横浜市保土ケ谷区神戸(ごうど)町で1899年(明治32年)の今日、

東京麦酒会社保土ケ谷工場の開業式が行われました。

※一部資料では保土ケ谷移転が1893年、または1897年という説あり。

|

| ベリーニの丘(横浜ビジネスパーク)遊水池です |

横浜市保土ケ谷区神戸(ごうど)町は当時、橘樹郡保土ケ谷町神戸で、現在の横浜ビジネスパークがある場所です。

東京麦酒㈱は元々桜田麦酒会社という会社で「桜田麦酒」を東京で製造していました。

恐らく麦酒事業が成功し事業規模を拡大するために保土ケ谷の地に工場を造ったのでしょう。

東京麦酒㈱の麦酒の味はわかりませんが、日本で初めて麦酒瓶用の王冠栓を輸入し使った会社です。それまで麦酒はワインのようにコルク栓を使っていたそうです。

当時の広告に

「王冠コルクは抜くに困難なく、御婦人子供衆も容易く取扱ふことを得べし。王冠コルクは體裁美麗且つ高尚なるを以て御進物として尤も適當なり」

と書かれていました。

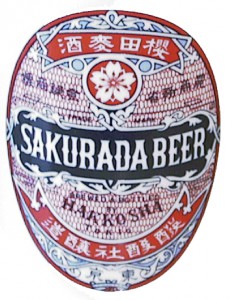

|

| 桜田麦酒のラベルです |

ところが、王冠は瓶の口径が揃っていないと効果がありません。

当時の瓶製造技術はまだ未熟だったこともあり王冠は評判が今ひとつあがりませんでしたが、

この時代、製ビン技術は飛躍的に向上します。

ところが、経営の不手際で業績不振に陥ります。

1907年に我が国最大のビール会社「大日本麦酒」に吸収合併されてしまいます。東京麦酒はこれまでの開発技術を活かし製ビン工場「日本硝子工業」として生まれ変わります。

※日本硝子工業に関しては別途調べましたのでアップします。

戦後「大日本麦酒」が財閥解体でアサヒとサッポロに分割され、「日本硝子工業」も「新日本硝子工業」として1970年代まで操業していました。

工場近くの坂はビール坂と呼ばれ現在も信号機のプレートにその名を残しています。

(近々撮りにいきます)といってまだです。(201303)

(余談)

戦前の流れで、ビール瓶の大瓶はメーカーによって形が違います。

アサヒ、サッポロ、サントリーが共同利用している瓶と、単独仕様のキリンビール用、さらに主として沖縄県内で流通するオリオンビールの瓶があります。

|

| 違うでしょ! |

No.81 3月21日 猛女養成学校出身

時に生まれ育った街の歴史に人は大きく左右されます。

「昭和20年5月29日、横浜一斉空襲の朝のこと、私は十二才だった。・・・」と自伝的エッセイ「ベラルーシの林檎」に綴られたこの街での暮らしは女優岸恵子にどのような影響を与えたのでしょうか?

戦争の傷跡が癒えないこの国(横浜)で1951年(昭和26年)の今日、岸恵子18歳のデビュー作「わが家は楽し」(松竹大船)が公開されました。

松竹で中村登監督の出世作となった『我が家は樂し』 は笠智衆、山田五十鈴、高峰秀子、岸恵子、佐田啓二など当時の豪華俳優が登場しています。

1925年(大正14年)操業の森永製菓鶴見工場(実際に工場でロケ)で課長を勤める平凡でどちらかといえばうだつの上がらない「笠智衆」とその家族のある日常を切り取った秀作です。

この作品で次女役を演じた岸 恵子は 通称「平沼高女」現在の神奈川県立横浜平沼高等学校時代にスカウトされこの作品を撮ります。

もともとは川端康成を耽読し作家志望だった彼女は、大学入学までという条件だったそうですが、この作品がキッカケで映画界に身を投じることになります。

たまたま大船撮影所を見学に行ってスカウトされたということですから人生解りません。

看板女優のフランス人の映画監督との電撃結婚のときの立会人は女優になってから親交のあった川端康成でした。作家の夢は忘れず、「巴里の空はあかね雲」(新潮社刊)で文芸大賞エッセイ賞を、「ベラルーシの林檎」(朝日新聞社 )では日本エッセイストクラブ賞を受賞します。

夢をあきらめない根性は、おそらく母校「平沼高女」で学んだのではないでしょうか。

竹腰美代子(美容研究家)(1930年10月5日 – 2001年3月1日)学年は32年組と一緒でした。

岸恵子(松竹女優)(1932年8月11日〜 )

篠崎 孝子(有隣堂元社長)(1932年11月〜)

小園蓉子(女優)(1932年10月16日〜 )

草笛 光子(女優)(1933年10月22日〜 )

日比野恵子(1952年(昭和27年)第3回ミス日本、東宝女優)(1932年〜?)

以上、全て一年位前後してますが「平沼高女」の猛女たちです。

1950年(卒業直前)に男女共学となってもまだ女学校の伝統が闊歩していた時代の卒業でした。そう簡単になれない女優がいっぺんに輩出することは「平沼高女」始まって以来の快挙といえるでしょう。

(余談)

「ベラルーシの林檎」出版に関して彼女にインタビューをしたとき、「日本語は縦書きだからこそ美しい。横書きは日本語ではありません。横書きの雑誌には出ません」

と冒頭に釘をさされ会場のロイヤルパークのバーが凍りつき絶句した経験があります。(実は横書きの冊子だったのです)でもすばらしくきどらない良い方でした。

(余談)

元日本テレビアナウンサー羽鳥慎一も平沼出身です。

No.80 3月20日 西洋理容発祥の地、横浜

昨日は明治維新期のドタバタぶりを紹介しましたが、

明治になって庶民が時代の変化を強く感じたのが髪型・服装です。

横浜ではいち早く洋服店はもちろんですがヘアサロンが幕末に開業していました。

明治になり断髪令が出されますがこれは強制ではなく散髪を許すというもので中々普及しませんでした。

そこで、明治天皇は1873年(明治6年)の今日、範を示すということで自ら断髪します。

これによって一気に「床屋」

(理容室)が時の職業になっていきます。

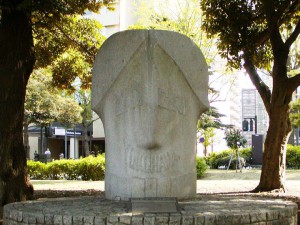

|

| 山下公園にある記念碑、意外と地味な場所にあります。 |

幕末1864年(元治元年)の新聞に横浜ホテルで「Hairdressing and Shaving Salon」がオープンした記事が掲載されました。

これが日本で初めて西洋式の理美容店が開業した記録です。

同じ頃、横浜の日本人結髪師たちもいち早く外国人(船員)を相手にひげ剃りを始め人気を博します。そこで彼らは西洋理容技術を学びます。

|

| 「横浜もののはじめ考」より |

時は明治時代に。

1871年(明治4年)5月に

半髪頭をたゝいてみれば因循姑息の声がする

惣髪頭をたゝいてみれば王政復古の音がする

丁髷(ザンギリ)頭をたゝいてみれば文明開化の音がする

という俗謡が新聞に掲載され大流行します。

この「俗謡」は、明治政府で唯一人総裁局顧問専任として庶政全般政策の責任者であった木戸孝允(桂 小五郎)によるメディア戦略といわれています。新制度の強制は難しいと考えた政治的識見の高さの現れといえるでしょう。

それから三ヶ月後の8月9日、旧習を改めて散髪を許すという布令が太政官より下されます。

散髪制服略服脱刀共可為勝手事

但 禮服ノ節ハ帯刀可致事

これは強制ではなく「散髪の許可」でした。

一気に庶民が「髷」を切るようになったきっかけとなったのが、

1873年(明治6年)3月20日に明治天皇が行った断髪です。天武11年(683年)「自今、男も女もことごとく髪を結うべし」という『結髪令』が出されて以来の「断髪」でした。

天皇の散髪を契機に東京横浜では殆どの市民が断髪しますが、地方では中々困難を極めました。「東京日々新聞(毎日新聞の前身)」によるとこの年、遠州森町で理髪技術を習得させるため、村民で奨学金を出して髪結い職人を横浜へ送ったという記事が掲載されたそうです。

明治期 横浜スタイルの髪型がお茶ビジネスで深い関係にあった静岡に伝わったのも納得できます。

No.457 ザンギリ野毛

横浜市で平成8年度からスタートした「横浜マイスター」認定事業で平成22年度マイスターに理容師の宇佐美 勉さんが初めて理容界から選ばれました。

宇佐見さんは2011年度の技能五輪ロンドン大会で理容美容部門のエキスパート「審査委員」もされた方です。

MEN’S BEAUTY USAMI

横浜市神奈川区片倉1-16-10 ウサミメディカルファイン1F

TEL 045-481-0554

営業時間 平日・土曜日9:00〜19:30/日曜、祝日8:00〜19:00

定休日 毎週火曜日、第2第3月曜日

アクセス 片倉町駅2番出口より徒歩3分 or 三ツ沢上町駅より徒歩20分

http://www.151-a.net/