ホーム » 2012 (ページ 37)

年別アーカイブ: 2012

No.43 2月12日 “浮浪者狩り”

新聞記事の大見出しに、乾いたような嫌悪感と同時にやるせない無力感が襲った。

1983年(昭和58年)の今日、神奈川県警察の合同捜査本部は少年グループを傷害致死の疑いで逮捕した。

「横浜浮浪者襲撃殺人事件」の衝撃的報道だった。

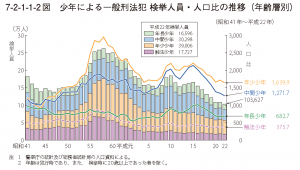

青少年犯罪は時代の鏡だと思う。

70年代後半から80年代に入り、学校が崩壊し始める。

川崎の金属バット事件(1980年11月)が大きく報道されたが、社会はこの事件を教訓とすることが出来なかった。

自殺者が減らないと同様に異様な少年犯罪も減らないことはこの国の赤信号である。

「横浜浮浪者襲撃殺人事件」は

横浜市南区内の二つの私立中学生を中心にしたグループ「恐舞連合」によるホームレス殺傷事件である。

彼らの合い言葉は「今夜、タコろうや!」だった。

中学2年生(当時14歳)3人、3年生(当時15歳)2人、定時制高校生(当時16歳)1人、その他無職少年(当時16歳)4人の計10人の少年たちは、マリナード地下街から始まって、関内駅周辺の植え込み、横浜スタジアム、山下公園、中華街、石の広場、寿町ドヤ街、国電石川駅まで決まったコースを巡回し「浮浪者襲撃」していた。

2月5日夜、横浜スタジアム周辺で7人に「おまえらのせいで横浜が汚くなるんだ」と叫びながら暴行、「今日はもう一つスカッとしないな」と話し合って、山下公園に移動し午後10時ころ青森県生まれの須藤泰造(60歳)さんに対し、集団で殴る蹴るの暴行を加え、さらに動けなくなったところを、数人がかりで抱き上げて、ゴミカゴの中に投げ入れて転がしたり引き回しそのまま放置して逃走。

須藤さんは通行人(観光客)の通報によって救急車で病院に収容されるが死亡する。肋骨四本骨折、内臓破裂だった。

「浮浪者襲撃」の動機は実に恐ろしく単純だった。

中区元町を縄張りとするグループ「中華連合」に喧嘩で完璧に負け、その悔しさからケンカの練習台を弱者に向けたからだ。

警察の取調べに対して

「横浜を綺麗にするためゴミ掃除しただけ」

「乞食なんて生きてたって汚いだけで、しょうがないでしょ」

「乞食の味方をされるなんて、考えもしなかった」

「なぜこんなに騒ぐんです。乞食が減って喜んでるくせに」

と自供した。

(※乞食は差別的表現だが当時の事実としてそのまま表記する)

また「浮浪者が逃げ惑う姿が面白かった」

「退屈しのぎに浮浪者狩りを始めた」

「スリルがあった」とも自供した。

被害者の証言によると、暴行グループには女性が加わったときもあり、他に幾つか浮浪者狩り集団が存在し以前から暴行が行われていたという。

誰も気に留めていなかった。

見て見ぬフリをしていたという。

この事件に関しては

佐江衆一さんの「横浜ストリートライフ」に詳しい。

【関連事件簿】悉皆網羅していません

昭和58年(1983)

★京都府で河川敷の野宿者に中学生グループ投石、ケガさせる。

★東京都で公園の野宿者、少年7人に襲われる。

★大阪府で中高生グループ、角材で野宿者襲う、2人ケガ。

★東京都で少年2人、寝ていた野宿者に火をつける。

昭和60年(1985)

★東京都板橋区の荒川河川敷で、無職少年(15〜19)4人と無職(20)の5人グループが、ホームレス(42)を金属バットやバールで袋だたきにして6ヶ月の重傷を負わせて橋の下に放置。

昭和61年(1986)

★野宿の日雇い作業員が、中・高校生とみられるグループに大型爆竹と、こぶし大の石で集団襲撃され、2人が失明。

昭和61年(1986)

★東京都新宿区の西戸山公園で、少年(19〜17)3人と見張り役の中学3年生女子2人、無職(22〜20)の12人が花火を至近距離から発射、投石、木刀で殴打、1人を失明させ逮捕。

★大阪市四天王寺境内で、中・高生3人組が、就寝中のホームレス5人をエアガンで襲い、傷害を負わせた。

★大阪府でサバイバルゲームとしてホームレスを襲撃、高校生を逮捕。

★大阪府で、中学3年生4人が他の襲撃事件をまねて、ホームレスを「早く死ね」と竹ぼうきなどで殴打。

昭和62年(1987)

★中学3年生5人、公園に野宿していたホームレスをからかい棒等で暴行、脳挫傷等の重傷を負わせる。

★兵庫県でホームレスに投石・放火した中学生5人補導。

★大阪府で釜ヶ崎の野宿労働者、中高校生らにエアガンなどで襲われる。

昭和63年(1988)

★東京都台東区山谷地区の路上で中学3年生2人高校1年生2人無職少年(16)2人の6人組、日雇い人夫をナイフで刺し2週間の傷害を負わせる。続いて公園で寝ていたホームレスを看板で殴って2週間の傷害を負わせ逮捕。「スカッとするため」と自供。

★神戸市大倉山公園で、中学生5人が野宿者2人に消火器の泡をかけて暴行し逮捕。「逃げ回るのが面白くてやった」

平成1年(1989)

★大阪府で戦争ゲームの中学生2人ホームレス襲撃し補導。

平成7年(1995年)

★道頓堀で複数の少年ホームレスを道頓堀川(水深3.1m)に投げこみ死亡。

★京都鴨川で未成年の作業員2人、住居不定の男性に言いがかりを付け、殴る蹴るの暴行。

★無職少年等3人公園のベンチに寝ていた被害者に「向こうに行け」「無視するとは何事だ」などと言いがかりを付け、頭部、顔面、腹部等を足蹴りするなどの暴行、膵臓破裂による出血性ショックにより死亡。

平成9年(1997)

★有職少年、無職少年2人、高校1年生の4人は公園で野宿していたホームレスに対し「ケラチョ狩り」と称して集団で殴る、蹴るの暴行、外傷性くも膜下出血により死亡。

平成12年(2000)

★大学生(18)、アルバイト店員(19)は、会社員(20)の3人、墨田区亀沢のJR総武線ガード下で就寝中のホームレスの男性を金属バットで殴打し1人死亡、4人が傷害。

「日々の生活にいらいらしていた。ホームレスを殴ったり蹴ったりすると気分がスカッとする」。

★高校1年生(15歳)、高校2年生2人(16歳、17歳)、成人男性(20歳)4人、歩道上で寝ていた路上生活者2名に対して、殴る蹴るの暴行を加え1名死亡、1名負傷。

平成14年(2002年)

★東村山で中2四人による注意されたホームレスに逆恨みで傷害致死事件

★熊谷・中2の三人によるホームレス暴行死事件

平成15年(2003年)

★長崎市で中学1年の男子生徒(当時12歳)が大型電器店から幼稚園児(4歳)を連れ出し、そこから4キロ離れた立体駐車場の屋上から全裸にして20メートル下に突き落として殺害。

平成16年(2004年)

★姫路で少年が放火、足の不自由なホームレス焼死事件

★長崎県佐世保市で小学6年の女子児童(当時11歳)が自分が通う小学校内で同級生の女子児童(12歳)をカッターナイフで殺害。

平成17年(2005年)

★姫路市内に住む少年4人のうち高校3年・A(当時18歳)、中学3年・B(当時15歳)火炎瓶を投げて路上生活者を殺害。

No.42 2月11日 観梅シーズン到来

今日から3月4日(日)まで三渓園で観梅会が開催されます。(2012年)

2015年は2月14日(土)〜3月8日(日)開催

横浜の観梅名所の歴史変遷をひも解きながら今年の観梅情報をご紹介しましょう。

「梅は咲いたか桜はまだかいな」春は梅桃櫻と楽しめますが、戦前 横浜に春を告げたのは杉田の梅林です。江戸から明治にかけて風流人や文人、墨客達の観梅といえば「武州杉田」の梅林でした。全盛期には数万本あったそうですが現在は妙法寺を中心に数えるほどしか残っていません。

今、この杉田梅が人気だそうです。タレントがブログ等で紹介したことで話題に。

そうでなくても少量しか生産されないこの梅に注目が集まっています。

個人的には「十郎梅」の昔ながらの梅干しが好きです。

明治期の「杉田梅」は小田原の曽我に渡り現在まで細々と育てられてきました。杉田では、小田原の古木から苗木を作り、里帰りさせる活動が始まっています。

No.458 相摸のもののふは杉田を目指す?

【市内の観梅どころ】

■三渓園

■大倉山公園(港北区大倉山)

丘の上に約32種、約200本の梅林がひろがります。

ここでは 梅酒がおすすめです。港北区観光協会が梅酒を作っています。

|

| 梅の薫 港北区民は安く購入できますよ |

■寺家ふるさと村(青葉区寺家町)

野鳥と梅の組み合わせならここがベストでしょう。

タイミングが合えば梅に鶯がばっちり。

■新治市民の森(緑区新治町)

横浜線から鴨居の鶴見川沿いの梅畑も奇麗ですね。

■四季の森公園(緑区寺山町)

地味ですが他の風景と一緒に楽しめます

■三ッ池公園

ここは日本有数の桜の名所だそうです。

梅も園内の自然と一緒に散策しながら香りを楽しめます。

■大池公園(旭区大池町)

本数は少ないですが紅梅が奇麗です

■滝の川河畔の舗道(神奈川区幸ヶ谷)

まさに河畔の梅が名物です。

■根岸森林公園(中区根岸台)

約70種、350本の梅が植えられています。規模は市内最大級!

★★「杉田梅」含め現在

曽我梅林も梅祭り開催中です。

三溪園(2013年)

2月9日(土)〜3月3日(日)開催

http://www.sankeien.or.jp/news/news434.html

第25回大倉山観梅会(2013年)

平成25年3月9日(土曜)・10日(日曜)

http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/sinkou/kanbaikai/

曽我別所梅まつり(2013年)

2013年の梅祭りは2月2日(土)〜3月3日(日)に開催

http://soganosato.com/

【資料】日米関係を解く

ついに禁断の書を購入?。

「ルーズベルトの責任」

読みたいが読むにはかなり胆力!気力!予備知識が必要なので

一筋縄ではいかない と思っていたのですが、先日衝動買いしてしまった。

つんどくにしておいても良いのですが

先に読了した「日米衝突の根源」にかなり刺激されていたので

延長線にはこの本しか無い!ということになりました。でも時間かかりそう。

下巻もあるんです。

第二次世界大戦前夜の構造って

幕末明治の 米英仏独露の公使による外交駆け引きにかなり似ているような気がします。

諸外国は150年変わらない外交姿勢を 感じます。日本は玉虫色で部分最適全体最悪の外交をしているような気がします。

どこかのサイトでは「アメリカ陰謀説」「ユダヤ陰謀説」という話題で盛り上がっていますが、陰謀でもなんでもなくて 単刀直入に外交戦争しかけているのではないですかね

ずーーーーっと。

現在は中国も巻き込んで、極東が今 核東になっていますからどうなるのでしょうね。

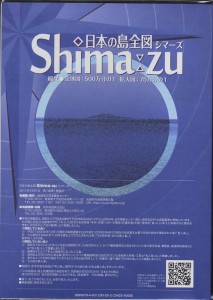

番外【資料編】『Shima-zu』

番外編で参考資料で紹介しておきたいものを適時紹介します。

「日本の島全図『Shima-zu』」購入

発行:財団法人日本離島センター

価格:525円

縮尺:全体図:500万分の1/拡大図:75万分の1

体裁:四六全判

日本の離島“約1000島”を一枚に収録した地図

「わが日の本は島國よ

朝日輝ふ海に

連り峙つ島々なれば

あらゆる國より舟こそ通へ」

日本は島国だなと改めて思う。表面の日本本土に島を加えた全図は領土地図でもある。北方四島、竹島、尖閣諸島も当然記載されている。

衝撃的だったのは、改めて日本は南に広い国だなと実感したこと。

瀬戸内の地図で 今読んでいる「秀吉と海賊大名」 (中公新書) もさらに立体的になった感じがする。

世界史は領土の歴史でもある。あらためて「パトリ」と「ネーション」の本質的な議論をしなければならない。

No.41 2月10日 不二屋伊勢佐木町店新築開店

今時、イセザキは8日開店の「カトレアブラザ」で賑わっておりますが、一時は松坂屋閉店で元気がありませんでした。このイセザキも昔ながらのお店が減りましたが、戦前から現役で頑張る不二屋伊勢佐木町店が1937年(昭和12年)75年前のこの日、新築オープンしました。

ペコちゃんの「不二家」は横浜元町が創業の地です。意外と知られていません。明治43年、藤井林宇衛門が元町2丁目86番地に洋菓子店を開業したのが始まりです。不二家の不二はOnly one「二つとない」という意味です。

その後、藤井林宇衛門はアメリカに洋菓子の視察のため渡航します。(勿論横浜港からでしょう?)彼はおおいに刺激を受け、大正11年に当時の横浜最大の繁華街伊勢佐木に新規開店します。(明治後期には、すでに東京の浅草・大阪の千日前に劣らない都市の盛り場として繁盛していました)

当時、不二家はショートケーキ、シュークリームなどを販売し、まさにハマのスイーツ黄金時代を築きます。

伊勢佐木町店開店の翌年、大正12年8月に銀座店を開店します。悲劇がすぐに訪れます。関東大震災です。元町本店、開店直後の銀座店、伊勢佐木町店は焼失しますがすぐに仮店舗で再開し、店舗再建に奮闘します。伊勢佐木町店は、新店舗完成までに15年の月日が流れました。

この伊勢佐木町店の店舗設計を担当したのが、チェコ出身のアメリカ人建築家「アントニン・レーモンド」(Antonin Raymond、1888〜1976) です。

レーモンドは東京帝国ホテルの建設のためフランク・ロイド・ライトの助手として来日しました。昭和の日本建築界にフランク・ロイド・ライト、ル・コルビジェとともに多大な影響を与えた建築家です。

◆不二家伊勢佐木町店

◎設計:アントニン・レーモンド(Antonin Raymond)

◎施工:戸田組

◎竣工:1937年(昭和12年)2月

◎構造:鉄筋コンクリート造6階建て、地下1階

◎所在地:横浜市中区伊勢佐木町1-6-3

地下がビアホール、1階は洋菓子売店と喫茶室、2階に西洋料理、3階はなんと中華料理、4階大宴会場、5階は“スターサロン”という高級喫茶でキメました。1階ホールからの「らせん階段」の配置・壁面の飾りフレームのついた鏡、その両側の豪華なキャンドル型の照明などはみごとでしたが(現在は改装のため一部しか残っていません)。

レーモンドの横浜での作品は、

エリスマン邸

ライジングサン石油会社ビル(記念碑と回転ドアが残っています)

旧ライジングサン石油会社社宅(現 フェリス女学院10号館)

戦災の被害も最小限で済みました。戦後、すぐに進駐軍に接収されます。(さすがお目が高い)接収解除後現在まで営業を続けています。何度か取り壊しの計画が浮かびながらも現役です。残念ながら歴史的建造物の認定はされておりません。(オーナーの事情と察します)

当時のショップコンセプトは「質と味が物云ふ店」不二家洋菓子舗だそうです。

No.40 2月9日 日諾交流

アメリカは<米>、イギリスは<英>、ドイツは<独>と漢字で書き表します。

では、

「諾」とはどこの国を表しますか?

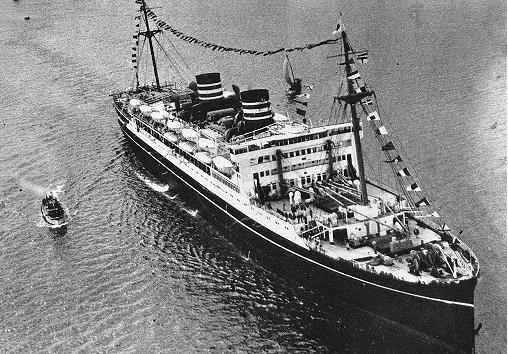

戦前の豪華客船繋がりで、戦後の記録から一隻の豪華客船を発見しました。

1961年(昭和36年)のこの日、新春に集中的に訪れる外国客船の第一陣としてノルウェー船籍のベルゲンスフィヨルド号が横浜に入港しました。ノルウェーは漢字で諾威と書きます。

ベルゲンスフィヨルド号、1956年建造で総トン数18,739t一等103名、ツーリスト・クラス775名規模の中型豪華客船です。

|

| ベルゲンスフィヨルド号 |

今日は横浜に来航したベルゲンスフィヨルド号を通してノルウェーと日本との交流を紹介しましょう。ノルウェーといえば、ビートルズのNorwegian Wood、最近では村上春樹の「ノルウェイの森」が有名ですが、意外に「ノルウェー」本国に関しては情報不足ではないでしょうか。

立憲君主制、海運国家で、捕鯨国という共通項を持つノルウェーとは

明治政府が初めて修好通商条約を締結した国(当時スエーデン=ノルウェー同君連合)です。

その後、ノルウェーが独立しますが、そのキッカケは日露戦争での日本の勝利でした。横浜とノルウェーの因縁ですが、ヨハン・マルティウス・トレーセンをご存知でしょうか。

ヨハンは、ノルウェーに生まれアメリカに移住し米国に帰化しました。

ヨハンは米国で名前を米国人名に変えます。

ヨハンことウィリアム・コープランドは1864年に来日し牛乳販売店を共同経営します。

その後運送業で成功し財を得ます。

彼は得た財を活かし、

以前ノルウェーで修行したビール醸造技術を活かすべくビール醸造所建設を決意します。

1870年に山手天沼の水を使ってビール醸造所「スプリング・バレー・ブルワリー」を創設します。15年続きますが、諸般の事情で醸造所をまるごと手放します。一時期再建が危ぶまれますが、岩崎弥之助ら9人が資本参加しコープランドの醸造所を買い取り再建します。このビール工場ででき上がったビールが「キリンビール」です。

No.54 2月23日 麒麟麦酒株式会社創立

コープランドは「スプリング・バレー・ブルワリー」時代に妻を病気で失います。ビール工場を手放した後、日本人の勝俣ウメと再婚します。ハワイ、そしてグアテマラでビジネスを始めますがあまり上手く行かず、第三の故郷日本に戻り亡くなります。68歳の生涯でした。

http://www.kirinholdings.co.jp/company/history/person/pioneer/copeland/index.html

No.39 2月8日 龍田丸をめぐる2つの物語

今日のエピソードは昨日に続き横浜を母港に活躍した太平洋航路の花形客船「龍田丸」です。

1943年(昭和18年)のこの日、日本郵船所属「龍田丸」は伊豆諸島の一つ御蔵島沖で米潜水艦「Tarpon」により雷撃を受け沈没しました。

昭和前期の海外旅行は客船が主力でした。特に開戦までの十数年、太平洋航路は日本客船の輝かしい時代でした。

戦前の日本を代表する太平洋航路(横浜ーサンフランシスコ間)の花形といえば、「浅間丸」とその姉妹船「龍田丸」、そして「鎌倉丸」です。

この三隻は他の客船を圧倒する豪華客船でした。

今日の主人公「龍田丸」は日本郵船船籍の建造番号451番の大型豪華客船です。総トン数16,875t全長178mで、スイス製スルザー型ディーゼル機関を4基搭載4軸プロペラシャフトの豪華客船でした。平常時の通常船舶保険等級はロイズ船級協会の最高船級評価を受けました。

第二次世界大戦で日本の商船は約2,300隻失われ、3万人の乗組員が戦場で亡くなります。

民間人でありながら戦争の最前線に立った人々の壮絶な歴史です。

「龍田丸」は「鎌倉丸」と対戦中に特別の任務を果たします。二隻は日英交換船として「安導券」を付与されアフリカと横浜を往復します。

龍田丸は昭和17年7月30日に横浜を出発し、上海、昭南(シンガポール)を経由してモザンピークの首都ロレンソマルケス港まで英国人を運び9月27日に横浜に戻ります。鎌倉丸は追いかけるように8月10日に横浜を発ち龍田丸と同じコースを辿り10月8日に帰港します。

「安導券」とは、

「交戦国が国籍の如何を問わず、個人もしくは船舶または中立国もしくは敵国に属する部隊またはその他の集団が、予め定められたる一定の場所に赴くを許せる事を証する文書である」

と戦時国際法の中で規定されたもので交戦国であっても互いに航行の安全が保証される船を指します。(Vessels furnished with a safe-conduct or a licence)

「安導券」を付与された船舶には二種類ありました。その一つが「交換船」です。開戦後に敵地にとり残された外交官や民間人をお互いに交換し 本国へ還送するのに用いられる船の事です。第二次世界大戦では、日米で二回延べ3隻、日英で一回二隻が仕立てられました。

もう一つの「安導券」を付与された船舶は「救恤品輸送船」で、敵国から依頼を受け捕虜へ慰問品を届ける船のことです。延べ三隻(白山丸、星丸、阿波丸)が依頼を受け、慰問品を運びました。

この中で、日本郵船「阿波丸」は「安導券」を付与された船舶にも関わらず、台湾沖で米国潜水艦に魚雷攻撃を受け、一瞬にして2,000人を超える人命が失われました。1945年(昭和20年)4月1日のことです。

この悲劇は浅田次郎さんの「シエラザード」(講談社文庫)に小説としてみごとに描かれています。

もう一つの「龍田丸」をめぐるエピソードは、レストラン「かをり」の物語です。日本初のホテルがあった居留地七十番に建つレストラン「かをり」の創業家 板倉作次郎さんは龍田丸の司厨長として乗船していました。(日本初のホテルについては2月20日にご紹介します)

横浜は戦後ニューグランドを軸にしたホテル系レストランと、日本郵船を代表とする客船料理人系の活躍でア・ラ・カルトを楽しむハマの洋食界をリードしてきました。

レストラン『グリル・エス』のオムライス

今は無き日本郵船ビル地下「オーシャン」の木村さんのクッキーは忘れられません。多くのお店が閉店しましたが、この横浜洋食の文化は他の洋食レストランにもしっかり受け継がれています。

※追記。台湾沖に沈んだ悲劇の「阿波丸」の初代は明治31年長崎で建造されました。1912年(明治45年)2月14日横浜港より桜の苗木6,040本を積みシアトルに向け出航した(皮肉にも)日米友好の船です。

No.38 2月7日 鎌倉丸をめぐる4つの物語

1939年(昭和14年)のこの日、歌人高浜虚子と次女の星野立子(歌人)、そして新感覚派小説家で俳人の横光利一は船長粟田達哉氏の招きで改名された『鎌倉丸』に乗船し、豪華大型客船を楽しみました。

この『鎌倉丸』を巡っては、いくつもの物語があります。

今日はそのアウトラインをご紹介しましょう。(少し長文です)

『鎌倉丸』多くの物語のある戦前を代表する大型商船の一つです。

『鎌倉丸』を語る事は、

日本の商船史の凝縮した1ページをも描き出すことが出来ます。

■物語1 神戸から横浜へ

1897年(明治30年)5月

日本郵船初代「鎌倉丸」はイギリスのワークマン・クラフト造船所で竣工しヨーロッパ航路に就航しました。

第一次世界対戦勃発(1914年)時には地中海に派遣された日本艦隊への物資輸送等に従事しました。

軍事徴用終了後、アメリカ東岸航路に就き1933年(昭和8年)に売却解体されます。

次の大型客船計画が解体6年前の1927年(昭和2年)に持ち上がります。

日本郵船は、大型商船を当時の二大造船所の一つ、川崎造船所(神戸)に発注していましたが計画が深刻な金融恐慌のために頓挫します。

当時、最先端造船所といえば、三菱造船長崎か川崎造船神戸でした。

川崎造船所は川崎重工の前身で、地名ではなく創業者の名をとったものです。

発注した内容は一本煙突で総トン数17,526t、長さ178m、幅23m、主機ディーゼル15,500馬力、最高速力20.6ノットの大型商船でした。

設計時の船名は『秩父丸』と命名されていました。

『CHICHIBU-MARU』です。

川崎造船は1927年(昭和2年)3月に起った昭和金融恐慌でメインバンクの十五銀行が経営破綻し事業休止状況に追い込まれます。

そこで急遽

代替え造船所を探し、横浜船渠に決ります。

1927年7月発注8月に正式契約を取り交わし「川崎(神戸)」から「横濱」になります。

この『秩父丸』は横浜船渠にとって初の大型造船となりました。

横浜船渠は渋沢栄一が中心となって設立された造船所で、修理が主でしたのでビッグプロジェクトとなりました。

『秩父丸』の進水式は1929年(昭和4年)5月8日に行われ、翌1930年(昭和5年)3月10日に完成します。

初航海は横浜からサンフランシスコ航路で、少し遅れて就航した『龍田丸』と並び太平洋航路の良きライバルとなりました。『龍田丸』については明日エピソードをご紹介しましょう。

『秩父丸』は1938年(昭和13年)7月6日に太平洋横断100回の偉業を達成します。

■物語2 『秩父丸』から『鎌倉丸」へ

『秩父丸』は1939年(昭和14年)1月18日『鎌倉丸」に船名を変更します。

冒頭の高浜虚子らが招かれたのはおそらく『鎌倉丸』新命名パーティだったのでしょう。

同じ船籍会社で現役バリバリが名前を変更することは極めて異例の事です。そこには、1862年居留地39番で診療所を始めたヘボン(日本近代医術の創始者)が大きく関わっています。

ローマ字で

開国以来の異文化コミュニケーションギャップを引き起こします。

皆さんは名刺等にローマ字表記していると思います。この時のローマ字表記は「ヘボン式」ですか?「訓令式」ですか?

21世紀になった今日でも、「ヘボン式」「訓令式」の混用が混乱をもたらしています。文部科学省は訓令式を妥当と考えています。

外務省はパスポート申請でヘボン式使用を強制しています。非ヘボン式で記入したい場合は別紙申出書が必要になります。

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/02/2315/down/hihebon.pdf

このヘボン式か訓令式か、がどう『鎌倉丸」に関係があるのでしょうか?

1937年(昭和12年)まで、船舶の欧文表記はヘボン式ローマ字で書かれていました。

『秩父丸』はCHICHIBU-MARUと表記しますが、

この年から内閣訓令式(日本式)のTITIBU-MARUに改めるよう通達がでます。

ところが、英語に詳しいかたならお分かりかと思いますが、TITは「おっぱい=ちち」というスラングに読めるということから使用を中止しようということになります。

秩父(ちちぶ)なので音的にはぴったり!なんて冗談を言っている場合ではありません。

※一説では今上天皇の叔父にあたる秩父宮雍仁親王の名を避けるために改名の理由をつけたのではないかともいわれています。

そして『秩父丸』は異例の『鎌倉丸』に改名し第二の人生を歩み始めます。

■日本の多くの船名は神社に因みました。

氷川丸も埼玉県さいたま市の「氷川神社」から命名されたものです。

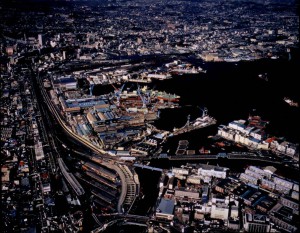

|

| マリンタワーから見た氷川丸 |

物語3は「安導券」についてです。

「安導券」は明日の『龍田丸』でも共通するテーマですので明日ご紹介します。

物語4はまさに最後の物語。

1943年(昭和18年)『鎌倉丸」撃沈までの悲劇の物語です。この物語は別の機会に譲ることにしましょう。

No.37 2月6日 都市デザインの実践場

都市をデザインすることは魅力的なことです。

再開発には既得権という大きな障壁を乗り越えなくてはならず至難の業です。

フリーハンドで都市をデザインできる、これはアーバンデザイナーの夢です。

1989年(平成元年)のこの日、YES’89を開催した後の空間(みなとみらい21地区)のまちづくりについてのシンポジウムが二日間に渡って、横浜新都心ホールで開催されました。

このシンポジウムは、横浜博開催後のみなとみらいエリアの開発(整備)計画のグランドデザインを宣言する役割を持つものでした。

横浜市のアーバンデザイン(後の都市デザイン)にとって、大都市圏に残された数少ないフリーハンドで都市デザインが描ける実践場だったのです。

基調講演に立った磯崎新氏は、(1986年4月、師でありライバルであった丹下健三氏の新都庁コンペで負けた皮肉を込め)建築デザインにおける都市行政、建築行政の法的限界を提起しました。

昭和63年7月に「街づくり基本協定」という指針整備はできましたが、公共的方向軸と民間事業者の私的方向軸の調整を現実にどこまできるのか課題を抱えた整備計画でもありました。

みなとみらいエリアの整備計画は、1965年に発表された「横浜市六大事業」の基本計画を骨格とした「都心部整備計画」を下にデザインされたものです。飛鳥田市長の説く横浜七重苦からの脱却を目指していた横浜市は、他の首都圏都市と大きく異なっていたのが「日本最大級の米軍接収」都市であったことです。(沖縄は当時日本国ではありませんでした)

経済商業の中心部は横浜駅西口に移動しつつあり、関内エリアの地盤沈下は横浜全体の浮沈にもかかわるアキレス腱になりつつありました。

横浜駅東西のバランスととりつつ、東口から関内エリアをつなぐ広大な三菱造船を都市整備し「つなぐ」ことによって横浜の都市力を一気に活性化させることを狙った「みなとみらい」整備計画は多くの関係者が固唾をのんで待ち構えていた巨大プロジェクトでした。

ところが、バブル期にスタートしたこの計画は「バブル崩壊」で大きな軌道修正を迫られます。

1960年代に夢見たみなと「の」みらい青写真は現在の姿とかなり違っていますが、なかな美しい街に育っていると思います。

いまだ変化しつつある「みなとみらい」ですが、より魅力ある街になっていくことを期待しています。

No.36 2月5日 栄枯盛衰

企業の目的とは「ゴーイングコンサーン」であると学生時代に学びました。拡大も利益追求もその一つの目標でしかありませんと。企業は永く生業を安定させ株主は勿論のこと、顧客に信頼とベネフィットを与え続ける行為であると。

それでも栄枯盛衰 消え行く企業が後を絶ちません。

身近では、なじみの店やお気に入りのブランドが無くなるのは寂しいことです。

2002年(平成14年)のこの日関帝廟通りにあった萬来軒が自己破産を申請しました。

萬来軒は戦前の1933年創業です。中華街が中華料理ゾーンに変身した歴史は意外と短く戦後も30年代以降で、現在では500を超えるお店がひしめき合っています。

1946年(昭和21年)2月20日の『神奈川新聞』によると中華街で営業していた飲食店は96軒と紹介されていますから現在はこの時の約五倍になっています。

昨年5月「安楽園」の閉店のニュースには驚きました。小津安二郎のエッセイにも出てくる店で、中華街の歴史館に相応しいお店だったと思います。中華街資料館で再生なんて難しいですかね。

2009年の「珠江飯店」閉店で、また一つの老舗の火が消えました。ここの「若鶏の梅肉ソースがけ」が大好きでした。他には無いまさに金太郎飴中華街でも個性があったお店だったと思います。残念です。

夢のために閉じたエディ蕃の「鴻昌」は致し方ないとしても、お気に入りの店が消えて行くのは忍びない話しですね。

手元に保存してあった中華街マップをちょっと眺めてみるだけでも消えてしまったお店が次々と発見できます。

継続は力なり。

しみじみと感じる今日このごろです。

梅香亭 2011年12月31日(土)閉店 もう一度行っておけば良かった。