ホーム » 2012 (ページ 40)

年別アーカイブ: 2012

No.15 1月15日(日) マリンタワー開業

マリンタワー誕生日おめでとう。

横浜開港100周年記念事業の一環として昭和33年(1958年)に計画され昭和36年(1961年)のこの日マリンタワーが開業した。高さ106m、12,000トン、タワー最上部は灯台機能が設置され、地上高世界一の灯台としてギネスブックに認定された。

経営不振のため2006年12月25日に終了し横浜市が「マリンタワー再生事業」に基づき改修し、公募された事業者が借り上げる形で外観のリニューアルや屋内の改装などが行われた。灯台機能は2008年に廃止され全面改修を経て2009年にリニューアルオープンした。運営事業共同体は

リスト株式会社を代表に、ゼットン、FM横浜、TKスクエアである

横浜市民は必ず見るべし!(意外と「灯台!元暗し」で上ってない人多いんじゃない)

戦後復興のシンボルマリンタワーの歴史を少々。

横浜大空襲、戦後接収という二つのダメージから復活しつつあった横浜は、昭和30年代に入りようやく開港100周年を祝う余裕が出てきた。

「横浜らしいモニュメント」を創ろうという市民発の要望から様々なプランが提案される中、展望塔、海洋博物館、レストハウスを併せ持つ横浜海洋文化センターとして計画が具体化する。海運会社や貿易会社などが発起人となって昭和33年10月に横横浜展望塔株式会社が設立された。主力株主は日本郵船株式会社、横浜市も10%以上の株式を保有する。設置場所は、昭和電工、日本郵船などが所有していた山下公園に隣接する土地を買収して建設地となった。

(展望階からの眺めです。360度ランドマークタワーとは違った遠景がすばらしい)

昭和35年(1960年)5月に愛称の公募が行われ、2,470人の応募があり「ヨコハマ・マリンタワー」と決定した。

タワー最上部には灯台が設置され、地上高世界一の灯台としてギネスブックに認定された。国内に建つ多くの塔は4角型で建設されているが、10角型のスタイルとなった。設計デザインの段階で20種類以上の案が提出された結果、海上からでも陸上からでも、どの角度からも同じ姿に見えるというメリットから10角型のスタイルが選ばれたという。2009年にリニューアルオープンし、シルバーメタリックが基調で、夜間はライトアップされ山下地区のランドマークとなっている。特別な日はライトアップカラーが変わるらしい!

全日本タワー協議会に加盟している。

(周辺の取り壊し中の写真)

※私の好きな「いわきマリンタワー」が何故か全日本タワー協議会に入っていない。高さが足りない?(塔屋59.99m)のかもしれないがそのシンボル性、見晴らし度(海抜106mの展望室から、いわき一円が一望)からいって入ってしかるべきだと思うが、頭固いのかな。応援もこめて特別会員にしてはどうだろうか。

全日本タワー協議会

http://www.japantowers.jp/web/01_what’s_this/index.html

No14 1月14日(土) ハマボール閉鎖

昭和45年(1970年)開業以来約40年間市民に愛されてきたハマボウルは、2007年のこの日建て直しのため閉鎖された。そして新規事業として「HAMABOWL EAS」が立ち上がるが、残念なことに311で壊滅的打撃を受け再開のめどが立たず昨年(2011年)4月11日にボウリング部門が閉鎖された。ここでは311による閉鎖ではなく地域に愛された昔ながらの「ハマボール」を中心に西口界隈について紹介する。

幕末から日本に伝わったボウリング、1970年前後に一大ブームとなる。「ハマボール」もこの時期にオープンした。一時期下火になったが、1979年頃から人気が再燃。現在も根強い人気があり横浜市内に10近いボウリング場が営業している。この浮き沈みの中でも変わることの無い営業を続けてきたのが「ハマボール」だ。スケート場、アーチェリー、ビリヤード、ゴルフ、バッティングセンター、卓球、カラオケなどを備える総合レジャー施設の草分け的存在だった。長続きした要因は、親会社の息の永いエネルギー事業者としてのミツウロコの経営姿勢にあったのかもしれない。

創業は大正8年、大正15年には三鱗石炭と三井物産との合弁で三鱗煉炭原料株式会社となり業界屈指の企業となった。ライバル会社には品川燃料(シナネン)、十全などがある。戦後財閥解体、エネルギー転換が始まる中、昭和36年東京煉炭、横浜煉炭、栃木三鱗、永沼燃料、湘南燃料を合併し、株式会社ミツウロコに社名変更する。

LPガスを中心とするエネルギー事業、風力発電やその他新エネルギーによる発電、電力供給のクリーンエネルギー開発事業、不動産事業等を広く手がけている。富士の宝物バナジウム63天然水で有名な「富士清水」もミツウロコ傘下にある企業だ。

煉炭といえば、最近では自殺ツールに使われていささかイメージが悪いが、画期的省エネ燃料として登場した。横浜とも深い関係にある。

横浜経済を支えた生糸の主力生産地であった群馬県で、養蚕室の保温にこの練炭が果たした役割は絶大だった。煙が出ず火災の恐れが少ない練炭の普及が安全であり、無駄な火付け用木炭の節約になったからだ。

話しを戻そう。「ハマボール」は横浜近隣の都市型レジャー施設の役割を十分担った。その土壌は、1953年(昭和28年)相鉄の西口開発着手に始まる。終戦時、ぺんぺん草、砂利置き場の西口と言われた裏駅を繁華街に変える一大事業だった。?島屋ストアが進出し大成功をおさめる。そして1964年にダイヤモンド地下街が開業することで横浜駅西口の吸引力が一気に増大する。横浜駅の表玄関になった。

1962年に横浜ボーリングセンターが横浜ステーションビル内に開業1963年に横浜ハイランド(反町遊園地)が開園するなどレジャー施設のニーズが高まって行く。そこに1968年横浜スカイビル(初代)と横浜国際ヘルスクラブオープンがオープンし横浜駅東西戦争が始まった。

1970年「ハマボール」がオープンする。そして2007年にその幕を閉じる。

「ハマボール」の歴史は横浜駅西口界隈繁栄の側面史でもある。

No13 1月13日(金) 幕府新規事業に求人広告

安政6年正月13日 己未 甲申 先勝(1859年2月15日)のこの日、幕府開港決定にともない地域限定の自由貿易により出稼ぎの奨励がある。

「同月、神奈川(2月に横浜に変更)・長崎・箱館三港、近々開港、出稼ぎ・移住者の勝手商売を許可、希望者は港役人に紹介する。」

横浜は開港とともに幕末の経済特区になった。

諸外国と国交を開き経済活動を認めることになった徳川幕府は、開港を決定する。

この政策転換は全国の商人(商人を目指す人々)にとって衝撃的情報だった。

相模原市(旧津久井郡)城山町には安政6年正月16日、「神奈川・長崎・函館の三港が開かれることになったので、右の場所へ出稼ぎ、また移住して自由に商売をしたいと思う者は、その港の奉行所に届け出て許可を受けること」と資料にある。甲斐国では甲府勤番支配や三分代官を経て開港の情報が町方から在方へもたらされた。若干の時差があったが概ねこの時期に各地に伝わったようだ。

横浜に近い神奈川県内、山梨県、群馬県は地の利や主力商品を持っているため多くの起業家達が横浜を目指している。開港の決まった安政6年6月までに横浜に進出した商人は71名。約半数は江戸商人だった。半年以内で意思決定するスピード感はみごとだ。ビジネスはスピードという原則は今も昔も変わらない。

幕末から明治にかけて横浜で起業した商人達。

甲州屋 忠右衛門 (山梨県)若尾 幾造 (山梨県)雨宮 敬次郎(山梨)平沼 専蔵 (埼玉)早矢仕 有的 (岐阜)原 富太郎(岐阜)茂木 惣兵衛(群馬県)中居屋 重兵衛(群馬県)伏島 近蔵(群馬)高島 嘉右衛門(江戸)田中 平八(長野)大谷 嘉兵衛(三重)浅野 紘一郎(富山)安部 幸兵衞(富山)増田 嘉兵衛(富山)等々まだまだいる。

成功、失敗、悲喜こもごもだが、皆 足跡功績を多く残している。

私が特に個人的関心がある人物は鉄道王、雨宮 敬次郎(山梨)とマルチ商人 高島 嘉右衛門(江戸)の二人だ。また直接横浜進出はしていないが山本 長五郎(清水次郎長)もかなり面白い。一般的に作られたイメージとはかなり違った実像の人たちの真実に迫ることは驚きと喜びにつながってくる。おいおい紹介して行きたい。

No12 1月12日(木) 磯子偕楽園

明治大正期の記録には今は無い集会場(会堂、料亭、芝居小屋等)の名が多く出てきます。

残念ながら関東大震災以後、横浜の集会場は激減しました。

磯子駅前に「偕楽園」という料亭がありました。ここで1913年(大正2年)のこの日、金子新太郎らが開催する社会主義運動を志す同士の新年会に荒畑寒村、大杉栄らが合流参加した記録をもとに今日のブログを始めます。

|

| 現在のUR磯子駅前三丁目団地 |

横浜偕楽園は震災と戦災をくぐり抜けながら昭和45年ごろまで現在の磯子駅前の三丁目団地の二号棟付近にありました。

大正11年の関東大震災で被災し全壊します。

横浜市震災誌第二冊(大正15年発行)によると

「崖崩れの最も激しかった所は、料理屋偕楽園の付近であった。同園の裏には七間もの崖が切り立っていたが、大震が起ると同時に、恐ろしい地響き立てて長さ約七十間・幅十数間・坪数約一千坪の断涯(ママ)が崩壊し、偕楽園の一部である三棟の家屋を押し潰した。」

死者16名、崩壊面積が約4,000坪あったためしばらくの間手が付けられなかったとあります。

死者16名、崩壊面積が約4,000坪あったためしばらくの間手が付けられなかったとあります。

1328(嘉暦3年)開創の「金蔵院」には偕楽園の大震災横死者碑が建っています。

|

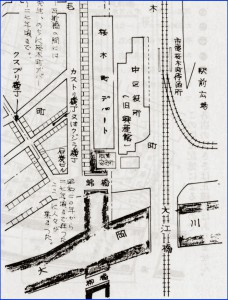

| 昭和33年の磯子駅周辺図 |

この偕楽園で大杉栄と新年会に参加した荒畑寒村(本名荒畑勝三)は

横浜市南区永楽町の生まれ、港南区野庭で育った横浜出身の社会運動家です。幸徳秋水に影響を強く受け、大正・昭和初期の社会主義運動家として堺利彦、大杉栄、山川均らとともに同時代を生きた中心人物の一人でした。戦後は全金同盟の委員長に就任するとともに日本社会党の結成に参加し衆議院議員を2期勤めたが、3期目落選以降評論活動に専念し1981年(昭和56年)3月6日没。

そして“大物”大杉栄は、1919年(大正8年)5月4日にもこの偕楽園を会合に使用している記録が残っています。

※ここでは長くなってしまうので触れませんが、

一時期寒村を支えた管野スガ(かんの すが)という女性の生き様がこれまたすごい。

http://www.nnn.co.jp/dainichi/rensai/naniwa/naniwa050528.html

大正の女性は逞しい!

No11 1月11日(水) KAAT開場

平成23年(2011年)のこの日、山下町281番地に神奈川芸術劇場(KAAT)が開場した。この場所は、エピソード満載だ。昭和初期外国人向け高級アパートヘルムハウスが建ち、終戦で進駐軍が接収、高級将校用宿舎、県警本部の分庁舎を経て県庁の分庁舎別館となった。老朽化でが取り壊された後、イワクツキの「ドームシアター(横浜21世紀座)」が建ったがわずか4年9カ月で閉鎖。県はどうしても劇場が欲しかったのかそれとも“あてがはずれた”のか今もって謎である。

神奈川芸術劇場は地上10階地下1階で、隣接してNHK横浜放送局が建つ。

高さ約30mの開放的な空間が広がる劇場へのエントランスは圧巻。

「演劇、ミュージカル、ダンスなどに適した最大約1,300席のホール。高度な演出プランに対応できるフレキシブルな可動客席を有し、舞台から客席までの視線距離を最大25m程度と抑え、快適な鑑賞環境でお楽しみいただけます。客席可動客席(一部)最大約1,300席(標準勾配)」

確か芸術監督に宮本亜門さんが就任している。

幅 允孝がディレクションした劇場図書館BOOKAAT(ブッカート)もこれまでに無いホールマネジメントとして注目される。

この場所を語る以上、かつてのヘルムハウスのことは押さえておきたい。

Helm House Apartment 1938(昭和13)年チェコ人の建築技師スワガー(原音ではシュヴァグル)によって作られた外国人向けアパートである。関東大震災後外国人のための共同住宅として建てられたものが幾つかある。エリスマン邸の斜向かいに建つ山手234番館、県民ホールの山側に建つインペリアルビル、山手89-8番館等々。

中でもこのヘルムハウスは酷使(かなり愛用?)された建造物だ。シュヴァグル同じチェコ人建築家のアントニン・レーモンドの設立した米国建築会社の一員として来日、ヘルムハウスの他 紅蘭女学校(焼失)、カトリック山手教会(1933年)、聖路加国際病院(1933年)など多数の作品を残している。

(写真ちょっとまって)

一方このアパートメントのオーナー、ヘルム兄弟社は明治初期から運送業を横浜で営み、後に洗濯業やドッグの運営など多角的経営を展開し財を成した。昭和に入って、外国人向けのアパートのニーズが高まる中、このヘルムハウス経営をはじめた。

内観は見ていないが、意見平凡そうに見えるが外観は採光を工夫した設計になっているのが特徴だろう。

もうひとつ、この神奈川芸術劇場敷地の一角に「神奈川県指定重要文化財建造物 居留地48番館」の遺構が残っている。建物内は立ち入れないが外観は見ることができる。1883(明治16)年建築で、横浜最古の洋風近代建築といわれるものだ。

J.P.モリソンが日本茶の輸出やダイナマイトなどの外国商品の輸入販売をしていた建物として使われていた。建築的な見どころはフランス積み(フランドル)の工法による建造物であること。結構珍しい。

No10 1月10日(火) 横浜元町SSで歩行者天国

横浜の商店街の牽引的役割を担ってきた元町、横浜エピソードには書かせない場所の一つです。

1971年(昭和46年)のこの日 元町でもいち早く歩行者天国を導入、毎週日祭日午後1時から5時の間歩行者のショッピングストリートとして解放しました。

戦前戦後を通して先進的な商店街づくりのエピソードを数多く持つ元町物語は今後に譲り、時代の空気を感じる歩行者天国と横浜のまちづくりのことを少し書き添えておきます。

1970年代を象徴する歩行者天国。

この時代のテレビ映像には必ず銀座か新宿東口のホコ天風景が流れます。子供連れの若い夫婦、1号店が開店した(1971年6月)マクドナルド銀座店(三越)前でマックを食べる若者達の光景です。車道を歩行者に開放し、歩くことが出来る「ホコ天」に歩行者は最初戸惑いながらも自由を味わったものです。

この歩行者天国、大規模なものは1969年(昭和44年)8月6日から12日間、北海道旭川市平和通で実験的に実施されたのが始まりです。東京では1970年8月2日に銀座、新宿、池袋、浅草で初めて実施され、全国に広がりました。実施エリアは次第に延長し一時期世界最長の5.5km、銀座から上野まで道路が開放されました。

このように高度成長期以降、都市整備の課題の一つが歩行者空間の整備でした。横浜はいち早く専門部署を設け新しいまちづくりに挑戦しました。

(横浜市都市デザイン室の誕生)

初期の実験的試みが市庁舎横の「くすのき広場」整備でした(昭和49年6月)。若き日の国吉、(故)北沢コンビそして岩崎の野心的作品でした。

歩くことが楽しい街を確保するために、歩行者優先ゾーンの整備が市内中心部を手始めに行われました。

歩行者天国は交通地獄からの<つかの間>の解放でしかありませんでした。一歩踏み込んだ恒久的な街の魅力づくりには「壁面線の指定」「モール整備」「まちづくりのルール」「公園再整備」「歩車分離」といった様々なソフトとハードの整備が必要でした。

横浜の歩行者専用道の先駆的事例と言えば、

汽車道から赤レンガ倉庫、山下公園、港の見える丘公園を横断的につなぐ「開港の道」です。

桜木町から港の見える丘公園まで歩行者専用道としてつないだ試みが現在横浜シーサイドの重要な観光スポットにもなっています。

また港北NTの試み(1月19日)にも恒久的「歩行者天国」のまちづくり例を見ることが出来きます。

No9 1月9日(月)【桜川】野毛カストリ横町立退き騒動

(リライト版)

野毛はテーマの宝庫です。

横浜最大の飲食店街として成長してきた戦後野毛の歴史は、さまざまなエピソードとともに刻まれてきました。

1950年(昭和25年)1月9日(月)のこの日、

「櫻川埋立工事で立退きを迫られる野毛ガス橋寄りの数軒、市に無断で埋立てた同橋反対側に移転」

桜木町近くを流れていた櫻川の野毛ガス橋付近の埋立て工事で不法占拠していた屋台が立退きを迫られ数件がしぶしぶ対岸に移転することになります。

終戦直後の横浜、

特に桜木町近辺は職を求める多くの失業者が集まっていました。

理由はそこに中区役所(現桜木町駅前駐車駐輪場)と職安があったからです。

しかも、戦前の繁華街や港湾施設(特に関内・関外)の大半が米軍に接収されたため、日本人が自由に飲み食いできる“街の繁華街”として野毛が賑わいました。

多くが不法で、空き地という空き地には屋台と闇市が広がっていました。取締と不法占拠の繰返しでした。

1947年(昭和22年)10月には伊勢佐木警察がカストリ横町を一斉検挙します。

大岡川には水上ホテルが浮かび、川岸にはバラックが建ち並びます。

特に埋めて中の櫻川沿いには貴重な動物性たんぱく質源だった“クジラカツ”を販売する「くじら横丁」が出現します。

別名クスブリ横丁またはカストリ横丁などとも呼ばれました。

日本中が物資不足にあえいでいる時「野毛に来ればなんでも揃う」と言われるほどの賑わいだったそうです。

多くの人が復員兵、労働者などで、食と職を求めました。

櫻川が排水、ゴミ等で極めて不衛生な状態にになり、埋立工事が始まり

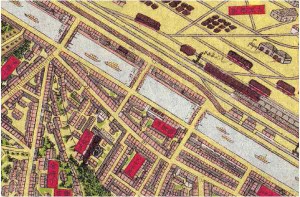

上図のように「桜木町デパート」が建てられます。

一方、「櫻川の野毛ガス橋付近」(現在の宝光寺付近)は、最後まで不法占拠のバラック店舗が建ち並びます。

ガス橋(瓦斯橋)は明治期に高島嘉右衛門のガス工場(現在の本町小学校近辺)があったことに由来します。

この櫻川は埋立てられ「新桜川道」になっていますが、

当時は(埋め立てられた)道の上に不法屋台ができていたため、

立退きを迫られた訳です。

しかし追い立てはイタチごっこ、モグラたたきにも似て埒があかなかったそうです。

野毛界隈は

1950年(昭和25年)6月25日に始まった朝鮮戦争をキッカケに大きく変化して行きます。

1955年(昭和30年)10月には櫻川バラック集落は市によって南区に強制移動させられます。

道が整備され、街並も急速に復活して行きます。

終戦後どこも同じ状況だったドヤ街、

寿町はその後も厳しい状況を引きずっていくことになります。

※ドヤ街は「宿(ヤド)」街の逆さ言葉で、簡易宿所が多く立ち並んでいたエリアをそう称しました。

明治のころの瓦斯橋周辺古地図

「DOYA!ことぶきの町は。」

No8 1月8日(日) 外国郵便取扱開始

近代化の象徴的な出来事のひとつが「外国との自由な郵便のやり取り」です。

これが近代のはじまりであり国際社会への第一歩といえます。1875年(明治8年)のこの日、「横浜郵便局」が外国郵便物の取り扱いを開始する「第一便差立」が行われたとあります。

三代目広重は錦絵「横浜郵便局開業の図」にその様子を残しています。

この錦絵は前島密によって創刊された「郵便報知新聞」の付録として発行されました。

と

この日の出来事を紹介しましたが、調べるうちに史実が怪しくなってきました。上記の錦絵は1875年(明治8年)1月5日に行われた外国郵便開業式の式典の様子のようです。

この頃テーマ探しにネットが活躍しています。

でも気をつけておかなければならないのが「間違ったデータの一人歩き」です。ついついネットに出ているデータを流用してしまうのが常で、誤情報は訂正されずコピペの連鎖が生じていきます。

一次情報に当たれなくとも、できるだけ真実に近づくことが大切なんですがなかなか難しいものです。

1月8日は実際に業務が始まった日です。

外国郵便取扱開始を検索すると「1873年(明治6年)に結ばれた日米郵便交換条約により、1875年(明治8年)に外国郵便を取り扱いが横浜郵便局ではじめられた。」とか

「外国郵便の日 1875(明治8)年のこの日、横浜郵便局で外国郵便の開業式が行われた。それまでは、横浜の外国人居留地にあったアメリカの郵便局が外国郵便の業務を行っていたが、これを廃止して、日本政府が業務を行うこととした。」

「1日に発効したアメリカとの郵便交換条約に伴い、横浜郵便局において外国郵便取り扱いの開業式を行う。」といったデータが多くヒットします。

この横浜郵便局とは現在の港郵便局のことです。

「外国郵便創業の局」の碑が港郵便局脇にあるというので確認すると「明治8年1月5日創業」とあります。また開港資料館の資料でも1月5日とありどうやら1月8日は実務開始日で記念日ではないようです。

※この延長線でいくと 1月6日マリンタワー開場という記事も多く出てきます。正式には1月15日ですが、有名企業の社史年表にも散見される。要確認事項の一つです。

No7 1月7日(土) 神社で婚約式を

若くして(29歳で)亡くなった詩人八木重吉と女学生 島田とみ は

1922年(大正11年)のこの日、

横浜の本牧神社で婚約式を行います。重吉は24歳の英語教諭で、とみは17歳で女学生でした。重吉は島田とみに一目惚れ、彼女が卒業したら結婚するという約束を婚約式という形で(神前で)誓ったという有名な話。

当初、今日のテーマは<クリスチャンの神社で婚約>にしようと思いこのタイトルとなった訳ですが、クリスチャンが何故神社で婚約式と疑問に思ったからです。

二人の資料を探しながら書き始めているうちに八木重吉のパートナーとなった島田とみの人生に釘付けになってしまいます。

島田とみは、

1905年(明治38年)2月4日、新潟県高田市(現・上越市)の日本画家の末娘に生まれます。11歳のとき父と死別し、蒔絵画家の兄・慶治の家に引き取られます。優秀だった彼女はプロテスタント系の「女子聖学院」三年級の編入準備をしていた際、一週間だけ家庭教師に来たのが八木重吉でした。

考えてみれば家庭教師の相手を口説いてしまうのですから、かなり大胆です。

八木の熱烈な求愛の結果、同年7月に二人は神戸で結婚式を挙げることになります。(結果、彼女は高校を病気で中退することになってしまいます)

重吉夫婦には一姫二太郎の子供にも恵まれ、生活も安定し順調な家庭生活を過ごしますが重吉に結核が発病、闘病、そして死別を迎えることになります。

とみは生活苦の中、重吉の死後10年目には、長女桃子15歳の死に立会い、その2年後には、長男陽二16歳の死と向き合うことになります。

<重吉、桃子、陽二は皆結核で失い独ぼっち>になってしまうのです。

その後

1944年(昭和19年)

戦争まっただ中、縁あって妻を亡くし、4人の子を抱えて生活に困惑している鎌倉在住の歌人・吉野秀雄(1902〜67)と出会います。

戦争が終わり

1947年(昭和22年)10月26日、重吉の21周忌に当たる祥月命日にとみは吉野と再婚式を挙げます。

再婚後、彼女は吉野登美子と改名し、重吉と秀雄の芸術を愛し94歳まで生きたというエピソードです。

仏教徒の夫とは、宗教は異なりましたが最後までお互いの信仰を尊重しあったといいます。鎌倉の暮らしでは夫婦で「小林秀雄」や「山口瞳」とも深い親交があったそうです。

吉野登美子の墓碑は 鎌倉瑞泉寺にあります。

詳しくは

八木重吉 代表作 第一詩集『秋の瞳』、第二詩集『貧しき信徒』

吉野登美子『胸の底ひに 吉野秀雄の妻として』(1978年 弥生書房刊)

「琴はしずかに 八木重吉の妻として」(1976年 弥生書房刊)

ここまで書きましたが、

結局 クリスチャンの二人が何故 本牧神社で誓い合ったか?

分からずじまいでした。どなたかご存知でしたら教えてください。

No.6 1月6日(金) 天然スケートリンク開場(修正、加筆)

2013年9月修正、加筆

1948年(昭和23年)のこの日、神奈川新聞に「大倉山天然スケート場開場」という記事が出ていました。

2012年冬、赤レンガ倉庫広場の「Art Rink × GROUND ANGEL in 横浜赤レンガ倉庫」も10年を迎え横浜の人気スポットとなりましたが、戦前から戦後にかけて人気の天然スケートリンクが大倉山にありました。

「大倉山天然スケート場」は1938年(昭和3年)に大曽根町(現大曽根台)の冨川善三さんが「氷場」の池をスケートリンクに変え営業を開始しました。氷を造るところを氷場(こおりば)といい、綱島、大倉山一帯は「氷場」が地場産業として盛んに造られます。

明治初期、横浜開港場では外国人が、ボストンや天津(てんしん)など外国からわざわざ氷を輸入していました。この状況を知った綱島の飯田広配(いいだひろとも)さんが外国人より製法を聞き、改良を加えて港北地域の特産品としたことが、この地域の「氷場」の始まりだそうです。

その副産物(ではありませんが)利用法としてスケート場が登場しました。スケート場は、天候に左右されましたが成功すると利益も莫大なものがありましたから、ハイリスクハイリターンの事業であったことは確かです。

この大倉山天然スケート場、

1935年(昭和10年)には、東急電鉄から千円という巨額の投資を受け、大少5つの池を300坪の大リンクに改装し一度に200人が滑走でき人気スポットとなったそうです。

リンクづくりは全て手作業で、厳寒の中激務だったそうですが製氷には電気を使用しなかったこともあり第二次世界大戦時も閉鎖されること無く、多くの市民の憩いの場としても利用されました。

オープン当初の滑走料金は1時間15銭でしたが

改装後の広告には

「都心から一番近い天然スケート場、リンク400坪、休憩室、更衣室の設備があり、1月上旬より2月下旬まで公開、入場料1時間25銭、貸スケート1時間20銭」(東急『沿線案内』)とあります。

当時の気象記録を見ると、昭和20年代に入ると一日の降雨量が増えています。

天然リンクには雨が一番大敵で雨が降ると営業に響きました。

オープンから約20年間、利用客促進のための東急の投資も功を奏しましたが

気象条件の悪化が主な原因で大倉山一帯のスケートリンクは昭和22年から25年頃に次々と幕を閉じることになります。

一方“天然氷づくり”は、スケートリンクより早く大正期までが最盛期で、昭和に入ると機械製氷に押され廃業していきます。

現在もその名残が残っているそうですが、実地確認はしていません。

スケートリンクと言えば、昭和40年代に箱根強羅の天然リンクにでかけた記憶があります。

スケートリンクといえが現在も現役で活躍する

「神奈川スケートリンク」が頑張っていますね。

神奈川スケートリンク

「現在、日本で一番長寿営業のリンクです!」というキャッチフレーズが凄い!

2014年現在 改装のため休業中、代わりに

横浜市中区翁町2-9-10(旧 横浜総合高等学校 跡地)にリンクがオープンしています。

http://www.kanagawaskaterink.com/index.php

※老朽化のため建て替えられるそうです。工事期間中の営業は仮設リンクで対応し、来年12月には新スケート場が完成する予定です。