第909話 【大岡川運河エリア史】江戸湾編

素人調べレベルと予め宣言しておきます。

大岡川河口域に広がっていた<内海>は絵図を見ると新田開発が始まるまでは、漁場だったようです。 <横浜の砂州>が冬場の北波を防ぐ防波堤の役割をしていたから中々の漁場だったのではないでしょうか。

<横浜の砂州>が冬場の北波を防ぐ防波堤の役割をしていたから中々の漁場だったのではないでしょうか。

その後、吉田新田干拓(1667年)によって、<内海>の漁場が野毛村近辺と横浜村外海が漁村として残された他は、いわゆる農業が行われました。

ただ新田がすぐに稲作に適した土地になることは無く、塩抜きを含め数年にわたる手入れが必要でした。干拓には約11年かかり、順次上流域から耕作地となっていきましたが幕府から正式に新田として認められるにはもう少し時間がかかります。

江戸時代、八割は百姓でした。その大半が農業従事者だったので百姓=農民と表現されるようになりますが、百姓は稲作中心の農民という姿以外にも多彩な生活スタイルを持っていました。

(百姓=地域に生きる多能工)

半農半漁、農業ができないから漁業も。

逆に漁業だけでは生活できないから農業も。

といった表現は百姓=農民、米生産者からの視点です。

石高制の幕府にとって米生産者は 最も歓迎すべき納税者でした。

現代におけるサラリーマン(源泉納税層)みたいなものです。

漁業従事者は一般的に網役(あみやく)という漁業年貢を収めていました。

年貢米と同様に、共同体単位で収めていたようです。

十七世紀に入り、兵農分離で闘う武士が都市生活者となり、安定した徳川時代が訪れます。治水・利水技術の発展と普及で山間地農業が河川域全般に稲作が広がり、江戸時代は急激に人口増と米の収穫増となります。

ただ、稲作は労働集約型なので人力が必要でした。

また江戸期からの農業は限られた田畑に<肥料>を投入する集約農業スタイルとなります。特に都市近郊農業は<糞尿>を有料で購入し投入することで収量を増やしていきます(金肥)。

では海辺や谷戸ばかりで<平地>の少ないエリアでは どのような生業で集落共同体は成り立っていたのか?

地に生きるとは、地(海)から恵を得ることです。生業とはそういうことです。

海付の村、海辺からすぐに谷戸となる地域の多い横浜は

農・漁・搬送を複合的に生業とする「漁師百姓」によって村落共同体が形成されていました。

漁場を巡る争い

19世紀に入り「内海三十八職」という取り決めが江戸湾内漁業従事者の間で行われます。江戸湾で認められた38種類の漁法のことです。

当時、江戸前には84の浦と、18の磯付(いそつき)村があったといわれていますが漁場を巡る争いも多く、都度話し合いによって解決してきました。

江戸時代も後期に入ると 都市近郊の在郷町に市場経済が発達し

漁業も江戸市場への稼ぎ頭となってきたため 漁法規制が必要になってきました。

文化13年(1816年)6月

江戸湾沿岸の相模・武蔵・上総の漁村44の代表が集まって会合を開き、一通の議定書を作成します。

・各漁村は毎年春に会合を開くこと。

・御菜八ケ浦が年番で代表を務め、会合の開催やその他重要なことは廻状によってそれぞれの村に伝えること。

・各郡にも年番の惣代を置いて議定書の内容を守らせるとともに御菜八ケ浦や他郡の惣代との連絡を行うこと。

・新規漁法を原則禁止とし、どうしても行いたいとする希望が出されたならば会合における合意を得ること。

等を取り決めます。

◆江戸湾内湾漁撈大目三十八職」または「内湾三十八職漁法」

手繰網(一名うたせ)

三艘張網

鮑漁

貝草取(貝藻取)

揚繰(あぐり)網

とび魚漁

こませ流し網※

肥取漁(ひとり網)

地引(ちびき)網

このしろ網

鰆(さわら)網

張網

貝類巻※

縄舟漁縄編漁

小晒(こさらし)網

投げ網※

あびこ流(網)

六人網

小貝桁網※

鰻掻(うなぎかき)

のぞき網(漁)

八田網

釣職一式(釣船)

海鼠(なまこ)漁

たいこんぼう網(一名かひかつら網)

鵜縄網

小網

ころばし網

鯔(ぼら)網

鯛縄

貝桁漁

いなだ網

四手(よつで)網※

丈長網

白魚網

藻流し網

歩行引網(かち網)

たつき(たたき)網

このしろ網

ななめ網

竿小釣網

※四十一種類ありますが

時期によって 種類が異なったようです。それにしても多彩です。

◆従来から使用を認められた漁具「小職」

簣引網、ズリ網、尨魚引抜網、蛎万牙漁、蛎挟漁、蜆流網、アサリ熊手漁、アミ漁網、サデ押網一名糖魚網、不笊漁、ウナギ筒網、ウナギ筌漁(方言ウケ、ドウ)、ウナギ抄(方言メボリ)、サザエ引網、鰌漁網、ボッサ縄、海苔桁網(方言ケタ網)

※その後追加された漁法

「エビケタ網」

領域を多彩な分類によって一つ一つ決めていくのは日本のお家芸ですね。

参考文献

「東京都内湾漁業興亡史」東京都内湾漁業興亡史刊行会

「巨大都市と業業集落」成山堂書店

安室 知(神奈川大学) 論文

「百姓たちの江戸時代」ちくま

「江戸日本の転換点」NHK

他

第908話 【大岡川運河エリア史】漁師百姓

大岡川に関心を持った中で

江戸期の百姓の姿を知りたいと考えました。

そこで

この夏の集中テーマを江戸の「百姓」に置き 学習計画を立てました。

大岡川下流域、横浜村エリアに暮らした百姓の姿を推理するには何が必要か?

と考えたからです。

1667年に吉田新田が完成した以降、開港までの横浜村エリアの百姓はどんな暮らしをしていたのか?

●大岡川運河エリア

ここでは「横浜村エリア」を

吉田新田に関係するエリア=「大岡川運河エリア」と考えました。現在の「関内外エリア」という表現ではどうもしっくり来なかったので、大岡川運河エリアとしました。

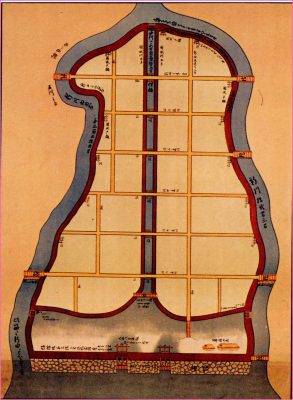

では大岡川運河史をざくっと!まとめます。大岡川河口域に「吉田新田」が完成する前は蒔田あたりまで<海域>でした。

蒔田一帯は「塩田」や「漁業」を生業とする百姓が中心。

吉田新田が1667年に完成したことで まずこのあたりの経済構造が大きく変わっていったと想像できます。

<海域>から<川域>になり

大岡川右岸から派川として中村川が誕生します。

干拓による人工の河川なので「運河群」といって良いでしょう。

吉田新田完成によって大岡川運河が誕生します。

中村川河口は?ちょっと判断が難しいです。

堀川ができるまでは大岡川本流の河口あたりで合流することになっていますが

現在の石川町駅あたりからは小さな入海ともいえます。(後の派大岡川)

この出口右岸側に浅瀬・沼地ができるようになり、

「太田屋新田」「横浜新田」ができあがます。

開港によって この地域の役割が大きく変わり

開港場が登場し 堀川が開削されて 関内出島が誕生。

おそらく このあたりで中村川が明確に見えてきたことで一般的に「中村川」となったのでは?<勝手な推理>

明治に入り

堀割川が完成し、吉田新田一帯の灌漑用水が整備され運河化して

一応の「大岡川運河エリア」整備が終わります。(つづく)