嘘ではないが間違っている

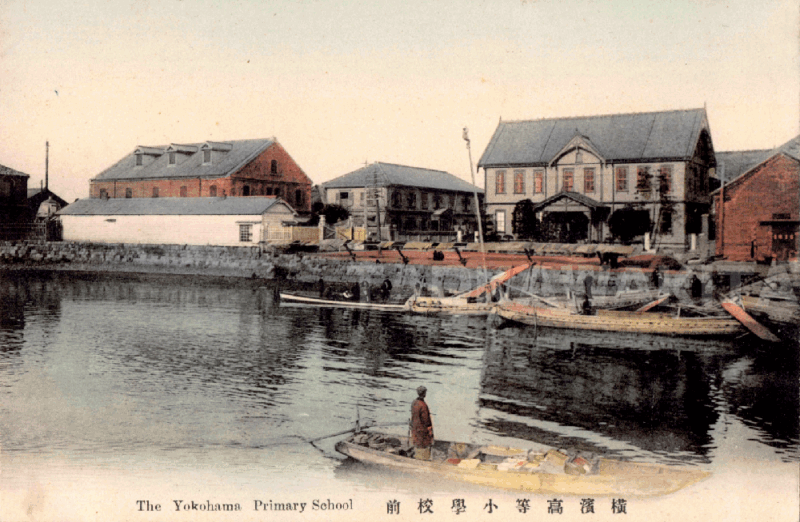

この絵葉書の風景解読には少し時間がかかりました。

まず表題に「横濱高等小学校前」とあります。校舎は水辺に沿っている瀟洒な建物でしょうか。いくつか洋風の建物が確認できます。

でも横浜市内で明治後期から大正初期、水辺に建っている(高等)小学校を探し出すことができませんでした。

ここに写っているのがタイトル通り<横濱高等小学校>だとしたら、設計デザインはかなり気合いが入っています。

疑問がいくつか湧いてきました。

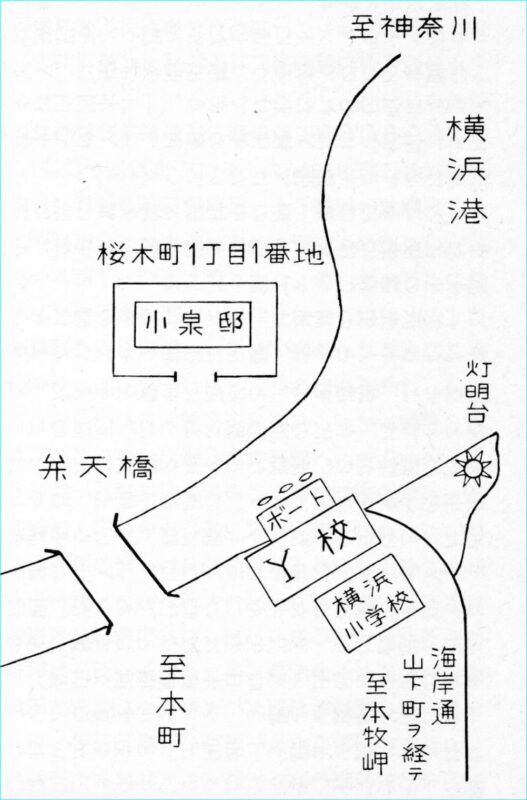

「横濱高等小学校」が正しければ現在の本町小学校のことになります。この時期に橫濱高等小学校は北仲地区にありましたが、川岸にはありません。

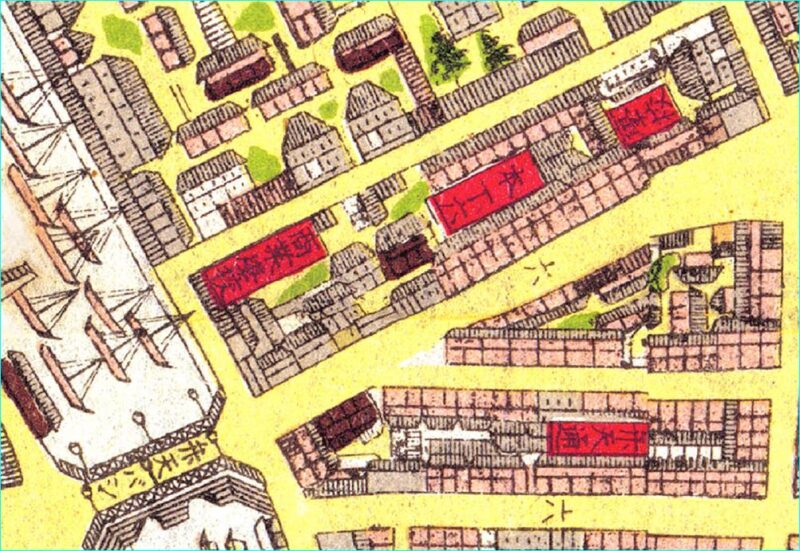

当時の地図で確認すると

大岡川と小学校の間には「横浜商業=Y校」が立ちはだかっているのです。

そこで改めてY校史を紐解くと、一発氷解しました。

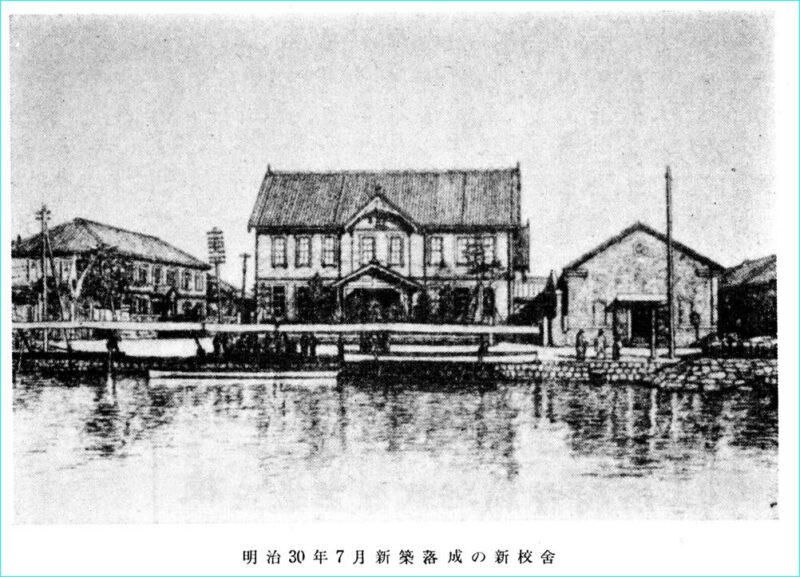

この風景は、1897年(明治30年)7月に完成した横濱商業新校舎だと思われます。

「新校舎は大岡川に面して正門があり、横浜駅(現在の桜木町駅)が左正面に見え(Y校70年史)」とあります。ここに一点のスケッチが掲載されていました。

川面のボートを除いて位置関係がほぼ一致します。

この絵葉書は明治30年7月に新築落成した横濱商業新校舎であることはほぼ間違いありません。

では、何故 キャプションが「横濱高等小学校前」となったのでしょうか。

単なる間違いなのでしょうか。

「横濱高等小学校」と「横濱商業学校」

その成り立ちを見てみましょう。

近代以降日本の学校の変遷は目まぐるしく変わっていきます。

1872年(明治5年8月)近代の学校教育制度を定めた「学制」の発布に始まります。

全国を8つの大学区に分け、その下に中学区、小学区を置き、各学区にそれぞれ大学校・中学校・小学校を1校ずつ設置することとされました。

これによって発布から数年間に全国で2万校以上の小学校が整備され、約40%の就学率となりました。

「学制」が公布された明治5年橫浜にも小学校が設立されます。

第一番小学壮行学舎として創立

第二番小学如春学舎(明治6年5月、元弁天の官舎に創設)

第三番小学同文学舎(明治6年6月、住吉町に創設)を併合して

元浜町一丁目に移転「横浜学校」と改称

1905年(明治38年)横浜第一高等小学校

1908年(明治41年)横浜市尋常高等小学校

1923年(大正12年)横浜市本町尋常高等小学校

「横浜高等小学校」は第一高等小学校として関内に創立します。

★横浜市立横浜商業高等学校は?

1882年(明治15年)3月20日横浜商法学校 開校(横浜町会所)

同年 北仲通六丁目68番地 新校舎へ移転

1888年(明治21年)横浜商業学校と改称

隣接地火災により本町六丁目84番地へ

1889年(明治22年) 北仲通六丁目76番地 仮校舎へ移転

1892年(明治25年) 本町他十三ケ町立となる

1893年(明治26年) 宮内省御料地が運動場となる

1897年(明治30年) 新校舎落成

1905年(明治38年) 南太田に新校舎完成 移転

1917年(大正6年)→横浜市立横浜商業学校

1948年(昭和23年)→横浜市立横浜商業高等学校

さて ここからは私の推論です。

この絵葉書風景が撮影されたのは横浜商業竣工直前ではないか?

この絵葉書発行時点では 横浜商業新校舎はまだ完成していなかった。

1897年(明治30年)初め、工事中の風景ではないか!

【絵葉書時代考証指標】

電柱の存在を時期推定に活用すると写真の撮影時期前後推定が可能となります。

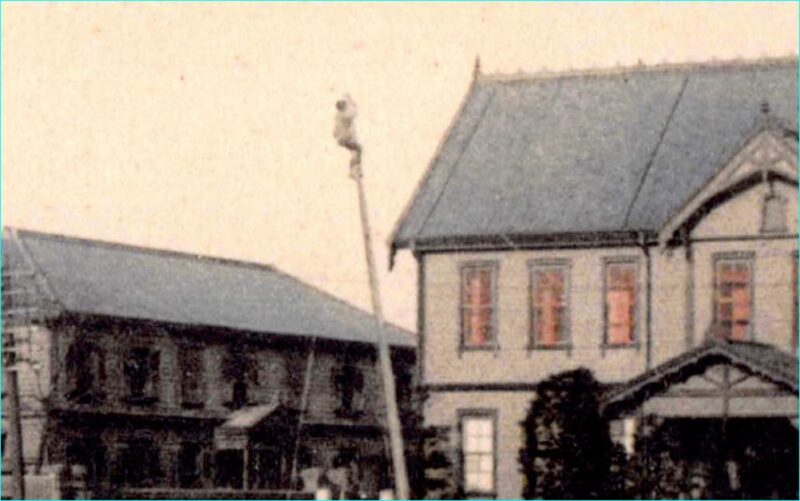

拡大してみると 実に面白い光景が発見できます。

長い棒、柱の上部に人が写っています。

これは、電柱の配線工事の光景と推理できます。

まとめると

大岡川河口、ここに町立Y学校の校舎建設中

その奥には、横浜市立高等小学校が(既に)開校していた。

この状況に合わせて

<横濱高等小学校>の前に建設中の町立学校新校舎と大岡川が写っている

YよりHを優先したんだな!?

この位置には現在、8代目市役所が建っています。