「神奈川宮ノ川岸(かながわみやのかし)」

【横浜絵葉書】風景を読み解く

コレクションから絵葉書の風景を読み解いています。

今回の絵葉書の風景は「神奈川宮ノ川岸」です。アルファベットのタイトルが

(かながわ みやのかし)となっています。川岸を<かし>と読んでいます。

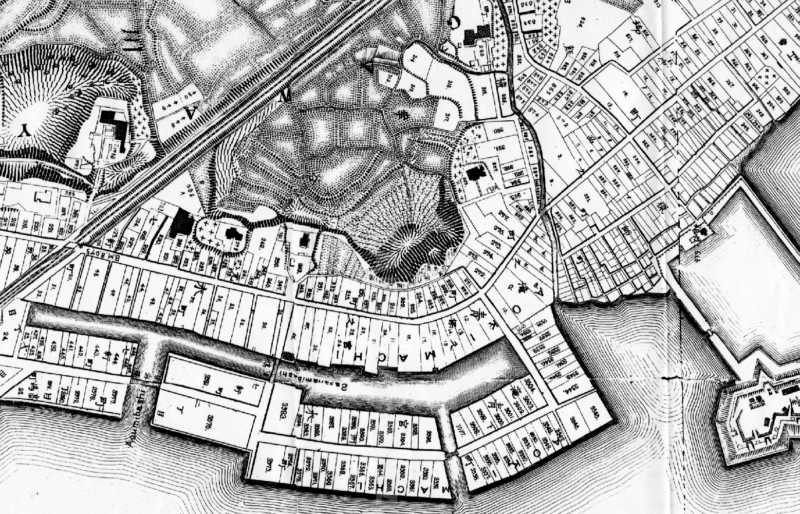

第一印象では、東海道神奈川宿の南、洲崎大神(すさきおおかみ)近くではないか?と考えました。明治14年の迅速図で確認してみると運河に面したところが青木町宮ノ町(あおきまちみやのちょう)。

この川岸の線がいけそうだなと判断しました。

撮影場所は宮ノ町対岸の宮洲町側から写した風景かその逆か、ではないでしょうか。

風景の正面に写っている赤と青の乾し物(ズボンか?)がひときわ目立つ構図となっていますが手彩色絵葉書の時代のため本来の色合いかどうか不明です。

◆運河誕生

明治14年迅速図からもう少し読み解いてみます。

青木町宮ノ町は江戸期から賑わった<神奈川宿>の一角、南(上記地図右側が北)に位置していることがわかります。

近くには歴史に度々登場する権現山や隣接する洲崎大神が確認できます。近代以降、幾度と埋立が行われ、当時の面影は旧東海道以外皆無です。

当時の運河は現在の首都高速下あたりだったと推理できます。変われば変わったものです。

宮洲町と滝下町(現在の栄町)あたりは明治元年に埋立てられたところで間に運河が形成されています。

現在の地からは全く面影を探し出すことはできません。

◆遊郭

資料によれば神奈川宿が整備された江戸初期、自然発生的に旅籠に遊女が置かれるようになりますがまもなく幕府より禁令が出て表面上はなりを潜めます。

しばらくして宿場外れの七軒町と宮洲町あたりに飯売旅籠と呼ばれる<廓>が生まれ賑わったそうです。

幕末横浜村の開港の頃には神奈川宿が賑いを失います。

このあたりも次第に寂れてしまう中の運河沿いの様子を映し出したものでしょうか。

さらにどのあたりなのか場所を確定しようと思いましたが

「宮ノ川岸」が<宮ノ町側>なのか運河を挟んだ<宮洲町側>なのか?

中々決定打が見当たりません。

別な資料では、

「神奈川遊廓も明治十七年に宮洲町に集められ、次いで二十二年に宮州町・七軒町の新埋立地に限定、ちょうど隣接の高島町遊廓が新金町、永楽町に移転した後であったことから、これとあわせ大発展しましたが、これが仇になり、明治三十三年県令によりさらに北の反町遊廓に移されたという経緯があります。」とありました。

反町に遊郭が移る。このあたりの資料を調べるとなにか発見があるかもしれません。

絵葉書に映し出された、岸辺の建物と、手彩色ではありますが鮮やかな赤と青が<廓>を示していると考えると、絵葉書の対象風景となったことが納得できます。

本日はこれまで。