1911年(明治44年)12月20日の今日、

日本民藝運動を起こした思想家、柳宗悦(22才)が横浜税関に行き、

ロダンがフランスから白樺同人達に贈った彫刻三点を受け取に行きますが、

受け取れず仕方なく自宅に戻ります。

|

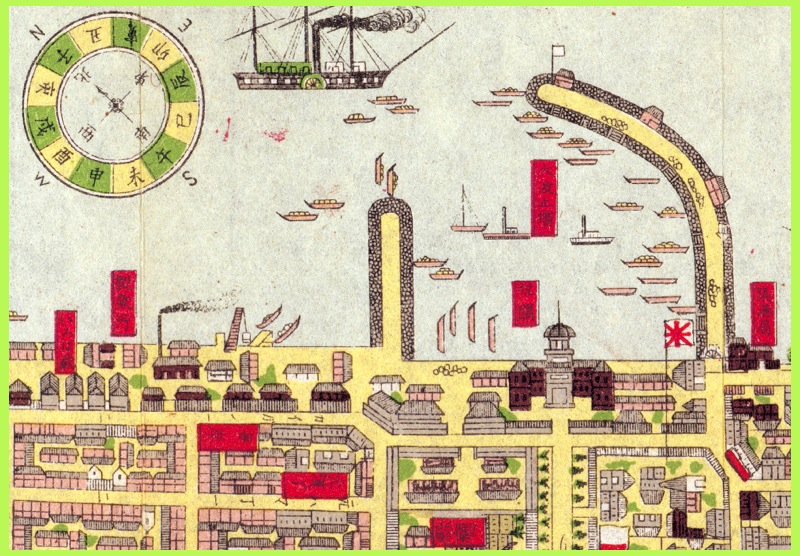

| 横浜税関付近 |

柳宗悦は再度横浜税関を訪れ、

無事に彫刻三点を受け取ります。

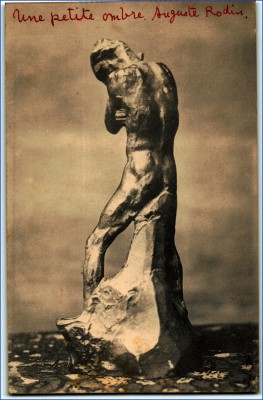

柳宗悦が受け取った作品は、

『ロダン夫人』 25.3cm

『巴里ゴロツキの首』 8.8cm

『或る小さき影』 31.5cm

の三点でした。(現在 大原美術館 所蔵だそうです)

何故、ロダンから白樺派のメンバーに

何故、ロダンから白樺派のメンバーに

ロダン自ら作品が贈られたのでしょうか?

簡単な調べではわからなかったので 少し突っ込んで調べてみました。

まず、

ロダンと白樺派の時代を簡単に紹介しておきましょう。

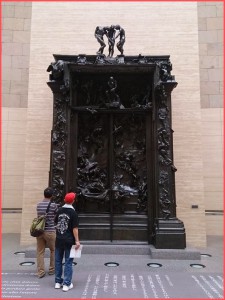

フランソワ=オーギュスト=ルネ・ロダン

(François-Auguste-René Rodin, 1840年11月12日〜1917年11月17日)は、近代彫刻の黎明期を切り拓いた重要な芸術家の一人です。

『近代彫刻の父』と彫刻史上評価されています。

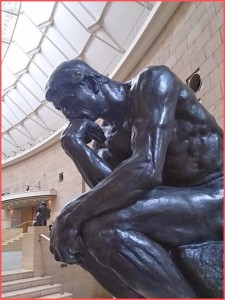

ロダンといえば「考える人」が有名ですね。

彼の作品はあまりに実像的な肉付け表現のため、

直接モデルから石膏取りをしたのではないか、

というスキャンダルに見舞われるほど衝撃を与えます。

彫刻家としての天才的才能を発揮し、多くの作品を残し“建築の付属品”だった彫刻から独立した芸術の領域を築いたことで『近代彫刻の父』と呼ばれました。

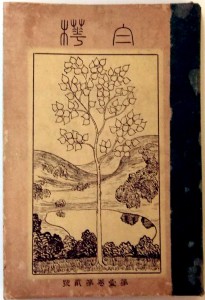

日本の同時代芸術としてロダンを紹介したのが文芸雑誌『白樺』です。文芸雑誌『白樺』は、1910年(明治43)4月から、1923年(大正12)8月まで、全160冊を世に送り出します。

大正デモクラシーのど真ん中に在り、

武者小路実篤、有島武郎、有島生馬、志賀直哉、柳宗悦らが同人として集結します。

※余談ですが 有島兄弟(武郎・生馬)は横浜税関長の父の下横浜育ちです。

明治以降、福沢諭吉等に代表される啓蒙思想に対する反動として大正時代の教養思想を貫いた“芸術論の集合体”でもありました。

島村抱月の論文紹介に始まる同時代人ロダンの紹介は、

その後の熱狂的な「白樺」によるロダン芸術評価に繋がります。

一方、ロダン自身もアジア、日本からの刺激を自らの作品に溶込ませようとします。

当時の欧州で起ったジャポニスムの流れの中でも、

ロダンの日本への関心は特異だったといわれています。

『白樺』派のメンバーと交流があった背景には、彼の日本への畏敬の念があり、

メンバーから贈られた「浮世絵」に対する大きな返礼として

ブロンズ3点が贈られました。

森鴎外「花子」のモチーフに描かれています。

http://www.aozora.gr.jp/cards/000129/files/42226_18459.html

柳宗悦が横浜港から運んだロダンのブロンズ3点は、

1912年(明治45)2月に赤坂三会堂で開催された第4回美術展覧会で、

バーナード・リーチのエッチング、

『白樺』の表紙画を描いたハインリヒ・フォーゲラーの作品とともに展示されます。

10日間の会期中入場者であふれ、

「オリジナルの迫力にはじめて接した日本人の印象と驚きは、まさにひとつの事件」となります。

一人の芸術を目指す青年がこの展覧会を訪れます。

北海道旭川から上京し洋画を学んで6年

中原悌二郎

彼はこの出会いによって彫刻への志を深く啓発され日本彫刻界を牽引する作家となります。

http://ja.wikipedia.org/wiki/中原悌二郎

中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館(休館中)

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/bunkashinko/sculpture_mus/

代表作は

中原悌二郎 《若きカフカス人》

神奈川県立近代美術館/葉山館 展示品

現在彫刻の世界で「中原悌二郎賞」といえば、最も権威ある賞といわれていますが、この「中原悌二郎賞」受賞者作品を横浜で発見できます。

横浜港にロダンの作品が届いて100年、横浜にもここから始まる彫刻の息吹が繋がっています。

最上壽之

1981年第12回中原悌二郎賞優秀賞

代表作「モクモク・ワクワク・ヨコハマ・ヨーヨー」(1994年)

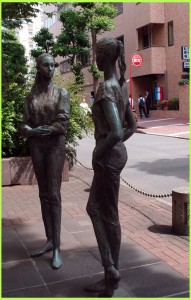

【横浜雑景】グランモール公園

山本 正道

Masamichi Yamamoto

1978年第9回中原悌二郎賞優秀賞

2000年第31回中原悌二郎賞受賞

1979年横浜市山下公園に「赤い靴」設置

木村 賢太郎

Kentaro Kimura

1974年 第5回中原悌二郎賞優秀賞

1989年 横浜山下公園に「ZANGIRI」設置

朝倉響子

1982年第13回「ニケ」で中原悌二朗賞優秀賞受賞。

『ニケとニコラ』 関内ホール前

澄川喜一

横浜市芸術文化振興財団理事長

1980年第11回中原悌二郎優秀賞受賞

澄川さんの作品は意外なところで出会えます。大岡川の「道慶橋」の親柱と、一つ上流の「一本橋」のデザインを担当しています。

一色邦彦

1973年「ひびき」により第4回中原悌二郎賞優秀賞受賞

横浜市港北区綱島に多くの作品が設置されています。

http://www.tsunashima.com/comm/museum.html

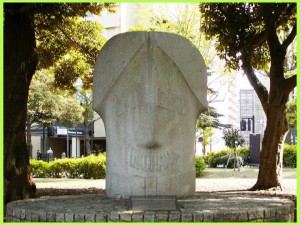

横浜で「ロダン」に出会うには、

大通公園関内駅寄りに「瞑想」という題で彼の作品が設置されています。

|

| 現在 |

|

| リニューアル前、背景の階段のようなモニュメントが無くなりました。 |

柳原 義達

1974年第五回 中原悌二郎賞大賞「道標・鳩」

市立中央図書館 前に 「鳩」像があります。

写真は あえて 掲載しません。どうぞ 実物をご覧下さい。