神奈川県庁設計に関して熾烈な派閥争いがありました。

出身藩を巡る派閥争いは、

明治維新が生んだひずみの一つと言えます。

明治の先人達は「坂の上」の分れ道であらぬ方向に曲がってしまいました。

この時代に解消しておくべきだった痛恨のギャップがあります。

1東京電燈・大阪電燈間のHz仕様論争の統一

2全国ばらばらになった鉄道ゲージの統一

3そして、熾烈な藩閥・派閥政争。

今日のテーマは

1909年(明治42年)9月17日に端を発した事件から始まった

県庁本庁舎の設計者変更の背景を(勝手に)推測します。

1909年(明治42年)といえば、横浜は開国50周年、

様々な式典、事業が行われた年です。

この年7月に開国式典を巡って一つの事件が起きます。

このタイミングに、彦根藩士の家に生まれ6代目横浜正金銀行頭取だった相馬永胤(そうま ながたね)は、かねてから郷里の井伊直弼顕彰碑建立を熱望し計画を立てていました。

横浜の外国人鉄道技師の官舎があった鉄道山と呼ばれた丘陵の一角を1884年(明治17年)に買取り、開国50周年に併せて井伊掃部頭直弼像を建立しようとします。

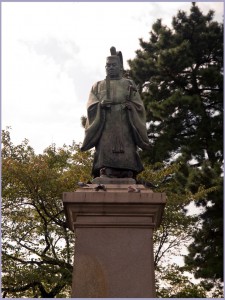

|

| 井伊直弼像 |

この井伊直弼像の台座を設計したのが妻木頼黄(つまきよりなか)で、

大蔵省で港湾、税関、煙草・塩専売などの施設建設に当たった公共建築関係の重鎮でした。

妻木も幕藩側出身ということもあり相馬永胤と親交を深め、

横浜正金銀行本店を遠藤於莵とともに完成させたばかりでした。

井伊直弼像台座設計はそのお礼の意味もあったのでしょう。

ところが、井伊直弼像及び顕彰碑建立には、かつて「安政の大獄」で多くの師や同志を失った薩長藩出身の政府首脳陣が真っ向から反対します。

開国式典と同時に行われる予定だった井伊直弼像及び顕彰碑除幕記念式典は、横浜市の調整で日程を遅らせて開催されます。

その後の井伊直弼像は数奇な運命をたどりながら現在も掃部山に建っています。

No.193 7月11日(水) Hi Come on!

(法律制度と同じ英独仏流混在政争)

法律同様、日本の欧米制度導入にはパッチワークのような留学先の国流で勢力争いが熾烈に行われます。

(ドイツ派)妻木頼黄

(イギリス派)辰野金吾

(フランス派)片山東熊

さらに、

(旧徳川幕府藩士系)

(前長州藩出身系)

(他藩出身系)

といった藩閥政治の政争もあり、明治の政財界は複雑な勢力争いが繰り返されます。

この争いに

三代目県庁建設事業が巻き込まれます。

(三代目県庁建設)

1913年(大正2年)5月に、3年半をかけて三代目県庁が完成します。

設計は明治の三大建築家といわれた長州藩騎兵隊出身の片山東熊(かたやま とうくま)でした。

彼はジョサイア・コンドルの弟子で赤坂離宮(迎賓館)、奈良、京都国立博物館が代表作品です。

1877年(明治10年)に日本政府に招かれ、工部大学校(現・東京大学)造家学科の教授として来日したイギリスの若き建築家ジョサイア・コンドルとその教えを受けた四人の弟子たちがいます。片山東熊の他に

辰野金吾(たつのきんご)代表作は日本銀行本店

現在復元リニューアルされた東京駅(共同設計)

http://www.kajima.co.jp/tech/tokyo_station/index-j.html

曾禰達蔵(そねたつぞう)代表作は慶應義塾大学図書館

佐立七次郎(さたちしちじろう)の四名でした。

(不思議な担当者交代)

当初、神奈川県庁本庁舎の設計は

横浜正金銀行本店設計コンビの妻木頼黄と遠藤於莵が担当することが決まっていました。

1909年(明治42年)9月17日の今日、山下町公園に県庁の仮庁舎が完成します。

この“仮庁舎”が些細な部分で手抜き工事だったことが判明、

その責任をとって、本庁舎建築から外されてしまいます。

実質設計施担当はかつて神奈川県に所属していた遠藤於莵で、日本大通の三井ビルを含め横浜市内に数々の名作品を残した建築家です。

|

| 日本大通りにある三井ビル |

何かの手違いか、陰謀か?真実はわかりませんが、

議会で問題にされ二人は去っていきます。

妻木は、コンドルの輝ける四人の弟子達の一年後輩になりますが、中退しアメリカに留学し帰国後は東京府に勤務し国の建築局に勤めます。

辰野金吾とはライバルを超えた確執がありました。

様々な業務シーンで妻木頼黄と、辰野とぶつかります。

二人の戦いは建築史にのこる熾烈なものでした。

神奈川県庁本庁舎の設計施行は、さすがに辰野金吾ではなく、片山東熊・木子幸三郎コンビに決定します。

(江戸の敵を横浜で)

明治、大正の維新半世紀、

決して明治維新の輝ける時代だけではありませんでした。

藩閥、派閥の争いに加えて

“見本とした外国”の違いから様々な齟齬が起ります。

その大舞台となったのが、維新の最大市場「横濱」でした。

薩長土肥の維新派閥は政権を奪還したものの必要な人材の多くを旧幕府から任用しなければなりませんでした。

国際競争激化の中、殖産興業を推し進めるには、旧徳川系人材も必要だったのです。

そこに軋轢が生まれないはずがありません。

三代目庁舎建設が決定した明治41年当時の神奈川県知事は周布 公平(すふ こうへい)で、彼は長州出身で父と兄を幕府との長州戦争で失っています。

周布の任期は異例の12年でした。

(1900年(明治33年)6月16日〜1912年(明治45年)1月12日)

一方、神奈川県庁本庁舎を担当するはずだった妻木頼黄は、

幕臣旗本である妻木源三郎頼功の長男として生まれます。

周布 公平が「江戸の敵を横浜」で討ってもおかしくない関係でした。

※ここでは井伊直弼の「安政の大獄」に関して詳しく紹介しておりません。

歴史教科書には、尊皇攘夷や一橋派の大名・公卿・志士(活動家)ら100名以上に対する弾圧事件として紹介されています。

現在、再評価が始まっているようです。

歴史は、勝者の解釈で記述されていくものですから。