俳人正岡子規の人生は、35年の短い生涯でした。

彼は学生時代、進路に迷いながらも青春を謳歌していた

1885年(明治18年)17歳の年に始めて俳句に触れます。

そして9月9日の今日、

親友の秋山真之と無謀な徒歩旅行で東海道を夢中に歩き続け横浜で折り返します。

後半の短いが珠玉の人生が始まったのです。

「青春というのは、ひまで、ときに死ぬほど退屈で、しかもエネルギッシュで、こまったことにそのエネルギーを智恵が支配していない」(司馬遼太郎『坂の上の雲』)

正岡子規といえば「坂の上の雲」

この作品は明治時代を感じ取る最良の作品です。

物語は伊予松山から巣立った三人の物語を軸に明治という時代を映し出しています。

作品の序章で司馬遼太郎は伊予から東京に出てきた若者の不安と期待に充ちた青春群像を描いています。

その中で、横浜を舞台にバカバカしいくらいのドタバタ劇を正岡子規の初エッセイを素材に描いています。

有名な「江ノ島無銭旅行」の話しです。

|

| 子規「筆まかせ」より弥次喜多 |

ことの顛末を簡単に紹介しておきましょう。

1885年(明治18年)9月8日の話しです。

東京、猿楽町界隈の安下宿に同居組の正岡子規と秋山真之のところに、いつもの“悪友達”が深夜にも関わらず訪れます。その中の一人が「先日四、五人連にて十銭ばかりの金にて絵島(江ノ島)鎌倉に」行った同級生がいて面白かったらしいとノリの良い秋山を焚き付けます。

先に江ノ島十銭旅行に行った同級生達は

夏目金之助、橋本左五郎、佐藤友熊、太田達人、小城斎ら

(と推測できますが確証はありません)

この話しを聞いた秋山は 深夜にも関わらず

「今から行こう」と躍りあがって言い出します。

周りの者も巻き込まれ、着の身着のまま何の準備も無く鎌倉に向け歩き出すという始末です。

夏目金之助(漱石)らは十銭旅行なので握り飯、

毛布等を用意して出かけますが、

正岡「弥次喜多組」は(恐らく酒盛りの途中で)下宿を出発、しかも下駄履きですから十キロも歩けば足も傷だらけになっていたに違いありません。

深夜に神田あたりを出発した一行はすでに芝の増上寺あたりでくたびれはじめ、品川あたりではもうヘトヘトになります。

それでもなんとか東海道街道筋を頼りに1885年(明治18年)9月9日の夜明け頃、

神奈川駅(明治5年に開通、神奈川駅は現在廃止)まではたどりつき一休みします。

神奈川駅近くの橋の上で(恐らく始発)汽車の発車の様子を見て、一行は出発します。

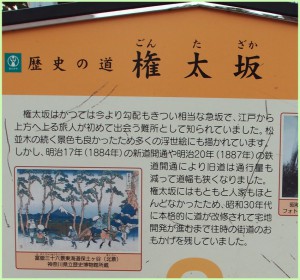

程谷(保土ケ谷)を過ぎ、もう少しで戸塚というところで精も根も尽き果て秋山、正岡両氏ともに「かしこまった」(もううだめ!)と言い出し中止します。

恐らく、東海道 横浜ルート最大の難関「権太坂」のアップダウンが決定的!だったのでしょう。

無謀な一行4人は神奈川駅までなんとか戻り、そこで汽車に乗ります。

なんとも苦い思いをしながら帰路につきます。

※ちなみにあきらめた場所から江ノ島まで12キロ、神奈川まで戻るのも12キロくらいです。

【子規の句集から好きな句セレクト】

子規の俳句。そのリズム感、写す力に 彼のすごさを感じます。

柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺(有名な一句)

ねころんで書よむ人や春の草(明治18年の作品)

あすの月きのふの月の中にけふ

秋の蝿追えばまたくる叩けば死ぬ

赤蜻蛉筑波に雲もなかりけり

ラムネの栓天井ついて時鳥

名月や伊予の松山一万戸

家あって若葉家あって若葉かな(特に私の好きな一句)

漱石が来て虚子が来て大三十日

今年はと思うことなきにしもあらず

法律の議論はじまる火鉢かな

つくつくぼうーしつくつくぼーしつくつくぼーしばかりなり

我袖に来てはね返るいなごかな

糸瓜咲いて痰のつまりし仏かな(最後の句)

No.314 11月9日 (金)薩長なんぞクソクラエ