ホーム » 2012 (ページ 30)

年別アーカイブ: 2012

No.109 4月18日 品川の名人濱に死す(加筆修正)

本日もまた七転八倒ですが、短時間でまとめました。

上手く伝われば幸いです。

初めは1897年に竣工したみなとみらいの二号ドックか、市大医学部の話にしようかなと思って準備してましたが今日もまた、昨日の雷雲のごとく突然発見した一枚の写真から始めます。

|

| 弘明寺散策で撮影した一枚 |

横浜港周辺部は中世から栄えていました。

特に横浜最古の八世紀に建立された「弘明寺(ぐみょうじ)」あたりは門前町として江戸時代賑わいました。

No.409 二国五郡物語

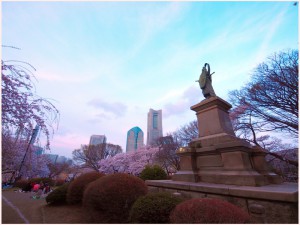

ということで先日「桜チェック」に行った際、弘明寺境内に二つの落語家の記念碑を発見しました。

「四代目橘家圓蔵」「金川志ん馬」の碑です。

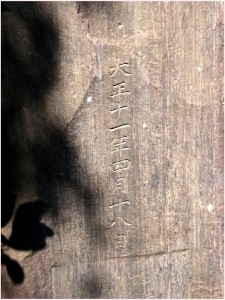

写真からこの二つの碑の一つ「四代目橘家圓蔵」の碑が建立されたのが1922年(大正11年)4月18日と判りました。

この「四代目橘家圓蔵」をめぐるエピソードを紹介しましょう。

(四代目急逝)

1922年(大正11年)2月の頭、

伊勢佐木町にある「新富亭」という当時人気の寄席小屋で高座をトリをつとめていた四代目橘家圓蔵が口演中に倒れ数日後の2月8日に亡くなります。

葬儀の後、

四代目橘家圓蔵の碑が、弘明寺に関係者の手で建てられます。

施主は四代目圓蔵を継いだ五代目(圓窓)と、関内の名妓(圓蔵の愛人)中山千代、外門弟一同となっています。

正妻ではなく横浜の愛人が施主になってしまうとは時代ですね。(正妻も吉原の元芸者)

四代目橘家圓蔵は「品川の圓蔵」「品川の師匠」と呼ばれ、

作家芥川龍之介をして「この噺家は身体全体が舌だ。」と感嘆させた名人でした。

噺が上手いだけではなく「品川の師匠」は、門下(弟子)の育成に力を入れ、多くの有能な噺家を育てます。

上方落語との交流にも尽力します。

上方落語を東京落語の一つのメニューとして定着させた桂小文治は、

東京で1915年(大正5年)「2代目桂米丸」を襲名し活躍します。

圓蔵が彼の才能をかわいがり上方から東京に席を移した当時珍しい噺家でした。

(伊勢佐木町、新富亭)

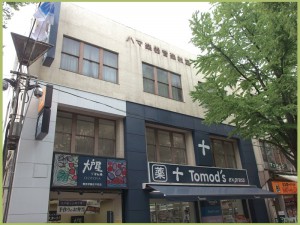

横浜新富亭は現在の伊勢佐木町2丁目8番7号、ハマ楽器ビルのあたりに明治30年に建てられました。

経営者の名は竹内竹次郎(修正)、当時としてはかなり珍しい木造三階建てで、野毛山や山手からも大きなお寺のように見えたそうです。

屋号は丸に竹の字で、定員680名ですが大入りのときは千人を超える混みようだったそうです。

|

| 右奥が関内方面です |

1922年(大正11年)2月

急逝した「品川の圓蔵」の代バネ(トリの休演の穴埋め)を三日務めたのが(後の)名人六代目三遊亭圓生でした。

彼にとってこの新富亭は9歳の時に義太夫の初舞台を踏んだ因縁の高座でした。

そして四代目「品川の圓蔵」を継いだ五代目が圓生の養父圓窓というから縁は異なものです。

ちょっとややこしいですが おわかりですか?

四代目橘家圓蔵が高座で倒れた大正11年の五月、この新富亭を「吉本興業」が横浜の拠点として買収し「横浜花月」となり三遊亭圓生もここの看板を背負う人気噺家となります。

|

| 右方向が関内駅、花見煎餅のみ現存してます |

■合従連衡

小さな派閥抗争に明け暮れていた当時の落語界に組織化の波が押し寄せます。

「吉本興業」の後押しで広く芸人が集まって設立されたのが、

「日本芸術協会」現在の落語芸術協会です。

現在まで様々な離合集散を繰り返しますが、落語協会(会長・柳家小三治)と並ぶ二大団体として現在にいたります。

落語芸術協会は何故か横浜と縁が深く、

横浜出身の4代目桂 米丸とか、

横浜出身の桂歌丸は現在落語芸術協会会長と「横浜にぎわい座館長」を務めています。

(横に並ぶ「金川志ん馬」の碑に関して別な機会にご紹介します。

新富亭を巡る面白いエピソードも発見しましたので改めてまとめてみます)

→まだ手つかずです。

No.108 4月17日 活きる鉄の永い物語(一部加筆修正)

(ちょっと紹介のタッチを変えてみました)

はじまりは、一枚の絵はがきでした。

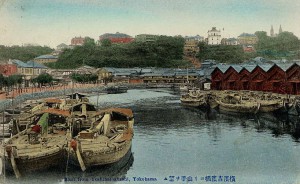

「横濱吉浜橋ヨリ山手ヲ望▲」と題した風景には吉浜橋あたりから石川町から山手の洋館群が描かれています。

そして、右側に川に沿って倉庫群が見えます。

今日は、この連なるレンガ倉庫から始まる謎解きです。

■いつ頃の風景なのか?

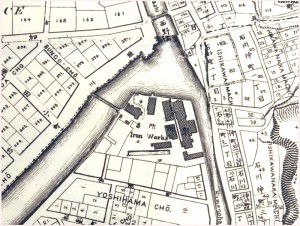

古地図から探ってみることにしました。

1882年(明治15年)の地図でこのあたりを確認すると、

「Iron works 製鉄所」とあります。

でも、地図上の配置図と描かれている倉庫群とは明らかに異なっています。そこで、もう少し時間をずらしてみました。

1892年(明治25年)の地図を見ます。

倉庫が並んでいます。「石炭庫」と表記されています。

レンガらしき倉庫群がしっかり描かれています。

このことからハガキの風景は、

少なくとも明治15年以降25年頃であると推測することができます。

では、

この倉庫群はどんな「製鉄所」なのか?調べてみることにしました。

ハガキに描かれている川(運河)は派大岡川といって現在は埋立てられ、製鉄所跡地はマンションに変貌しています。

中華街「西陽門」が建っています。

■いつ頃の製鉄所なのか?

跡地に説明文が掲示されています。

ちょっと長いですが引用します。

「横浜製鉄所は、江戸幕府がフランスと提携し、艦船の修理と洋式工業の伝習を目的として、この地に設置した官営工場です。

横浜製鉄所は、横須賀製鉄所に先立ち緊急に建設されました。元治二年(一八六五)二月に着工、九月下旬には開業し、船舶修理のほか、横須賀製鉄所建設に必要な各種器具や船舶用機械の製造などで繁忙を極めました。首長(初代ドロートル、のちゴートラン、ルッサンなど)以下多くのフランス人技師・職工が建設や創業に携わり、わが国における近代的産業技術の導入、発展の上で大きな役割を果たしました。

慶応四年(一八六八)閏四月、横浜製鉄所は、横須賀製鉄所とともに新政府に引き継がれました。管轄は神奈川裁判所、大蔵省、民部省、工部省と移り、明治四年(一八七一)横浜製作所と改称(横須賀製鉄所は横須賀造船所と改称)、五年海軍省に移管し、横浜製造所と改めました。六年大蔵省に移り、横須賀造船所と所管庁を異にします。七年内務省に移管。八年高島嘉右衛門らに貸渡され、民営化の先駆けとなりました。十一年再び海軍省所管。十二年石川島平野造船所(現、株式会社IHI)の平野富二に貸与されて横浜石川口製鉄所と改称、十七年に建物と機械はすべて本社工場に移設され、約一・四ヘクタールの敷地は、翌年海員掖済会(現、社団法人日本海員掖済会)に貸与されました。

平成二十二年三月 横浜市教育委員会」

ここに一人の人物が登場します。

平野富二という長崎出身の実業家です。

彼は

1876年(明治9年)に石川島平野造船所を作り、

1879年(明治12年)に製鉄所の必要性を感じ海軍省からこの製鉄所を借受け、

1883年(明治16年)には造船所のある東京石川島に製鉄所と機材の移転を出願します。

そして翌年の

1884年(明治17年)の今日(4月17日)に許可がでます。

■平野富二とは?

ちゃんちゃん!!

これで物語は、お終いかと思いましたが意外な第二幕が始まります。

「横浜製鉄所」を東京に移した男、平野富二氏は造船所を経営する財産をどうして築いたのでしょうか?

彼は造船所の技術的ノウハウは、

長崎時代に長崎製鉄所兼小菅造船所長時代に得ました。

この頃、

師と仰いだ人物が教育者だった本木昌造という人物です。

本木昌造は「日本の鋳造活字製造の祖」といわれています。

本木昌造の依頼で平野富二は1872年(明治5年)に東京の築地で鋳造活字製造及び印刷事業「東京築地活版製造所」を起こし大成功を収めます。

明治に入り情報革命→出版革命が起っていました。

新聞や書籍の発行に必需品であった「活字」が飛ぶように売れる時代が始まったのです。平野富二は活字ビジネスの成功で前述の石川島平野造船所の他、機械製造、航海、海運、鉱山、土木業に拡張します。

金属製活字の歴史の中で姿形・品質ともに群を抜く技術を誇ったのが、「東京築地活版製造所初号活字」と「秀英舎初号活字」でした。秀英舎は現在の大日本印刷株式会社となりました。「東京築地活版製造所初号活字」はモリサワの「民友社かな書体(かな明1)」あるいは写研の「かな民友明朝(KMYEM)」となり現在でも生き続けています。

この「東京築地活版製造所」は、1938年(昭和13年)に廃業します。

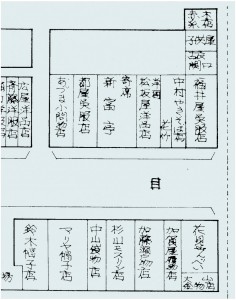

|

| 築地体初号見本 |

■築地活字1919

さて物語は、最終章に入ります。

この「東京築地活版製造所」(略称築地活字)」が絶好調だった1919年(大正8年)6月、活字と印刷材料の販売を目的とした「横浜博文館」という会社が横浜市中区南太田町に創業します。

「横浜博文館」は平工太三郎と出版社の博文館の共同出資でした。

同時期1920年(大正9年)には、活字デザイン界の巨星、岩田百蔵が「岩田母型製造所」を創業します。

姻戚関係にあった両社は、戦前の活版界をリードします。

第二次世界大戦の戦災で全てを失いますがお互いに助け合い活字母型と鋳造設備を復興させます。そして「株式会社平工商店」を再興し、

2010年(平成22年)「株式会社 築地活字」と社名変更し現在にいたります。

1938年(昭和13年)に廃業した東京築地活版製造所の活字母型も一部継承したために、活字界では名誉ある名称を名乗ったそうです。

http://tsukiji-katsuji.com/profile.html

http://katsujinokobako.blogspot.jp/

横浜で生まれた製鉄所が横浜を去り、そして活字という文化として横浜に帰り、守られてきたというのも何か不思議な縁を感じます。

※まだ「株式会社 築地活字」には伺っていません。

ぜひ一度伺ってみたいと思っています。

→今年は横浜メディア開拓史を探ってみたいと思います。

No.107 4月16日 かみ(お)おか ひとだんらく(修正)

急膨張を続ける人口(住宅地)を背景に、

横浜西の拠点上大岡駅前周辺の整備が急がれていました。

まず京浜急行の立体化と駅舎周辺道路の再整備が行われ、

1997年(平成9年)に「ゆめおおおか」が完了し、引き続き「camio」、

そして2010年(平成22年)の今日、

「上大岡C南地区第一種市街地再開発」miokaがオープンしました。

20年以上懸案だったこのエリアの整備が“ひとだんらく”しました。

2003年(平成15年)に「camio」ができ、

2010年(平成22年)に「mioka」ができました。

残っているのが「O」?わかります?

camio mioka=kamio oka

再開発ビルの地上33階、地下2階建ての内、地下1階から地上6階までが商業施設でミオカ(英文名称:mioka)といいます。

地上7階から33階までの部分は高層住居で「上大岡タワー ザ レジデンス」です。隣にあったショッピングセンターも同時にリニューアルし、「リストガーデンスクエア」から「miokaリスト館」と名称も変更しました。

上大岡駅前エリア開発は

地権者の合意形勢が出来ず当初の計画通りには行きませんでしたが最終的に三地区の開発が行われました。

A地区

上大岡駅改修と「ゆめおおおか」ビル

ゆめおおおかビルは、パブリックアートが随所に展開されています。世界的アーティスト奈良祥智の作品群を含め、100点以上設置されています。この作品探検も面白いですよ!

B地区

横浜上大岡ショッピングゾーンカミオ

そしてC地区が「mioka」です。

上大岡エリアは、港南区周辺の宅地開発による急激な人口増加に対処が必要でした。

昭和45年を100とすると、平成2年の港南区人口は215%と倍以上に膨れ上がります。横浜市全体の伸び率が144%ですからいかに急激な伸びか おわかりかと思います。駅の横を走る「鎌倉街道」は常時大渋滞で、商業機能も手詰まり状態でした。

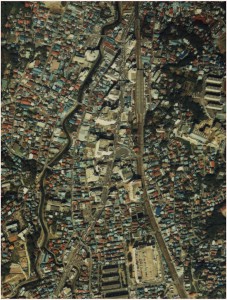

とにかく航空写真を見てもびっしり住宅密集地が広がっています。

いびつで不完全ではありますがこの駅前開発で、上大岡はポテンシャルを回復します。

当然テナント間の競争はし烈化しますが、商圏は港南台、洋光台、磯子にまで拡大します。

今だ一区画地権者の不同意で全く手つかずのゾーンがあります。

旧街道沿いや、川沿いに下町風情も残っていますが、まだまだ変化する町にどうなっていくのか気になるところです。

上大岡エリアは横浜市の拠点づくり計画の重要なゾーンの一つになっています。

(簡単年表)

1963年(昭和38年)に京浜百貨店が完成、開業。

その後

1965年(昭和40年)富士スーパー開業

1969年(昭和44年)東光ストア(後の東急ストア)開業→閉店

1971年(昭和46年)ダイエー開業→閉店

1972年(昭和47年)横浜市営地下鉄の上大岡駅が開業

1974年(昭和49年)イトーヨーカ堂上大岡店開業

1975年(昭和50年)長崎屋上大岡店開業→閉店

1980年(昭和55年)三越上大岡店開業→三越エレガンス→閉店

1988年(昭和63年)2月14日 上大岡駅前再開発協議会設立

1996年(平成8年)10月1日ゆめおおおか(駅ビル)

2003年(平成15年)12月6日camio(カミオ)開業

2010年(平成22年)4月16日mioka(ミオカ)開業

※2013年年表4月加筆修正

(余談)

一昔前、駅近くのスナックでペンギンを飼っているところがあり、時々街中を散歩していましたが現在も元気?なんでしょうかね。

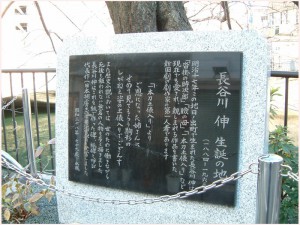

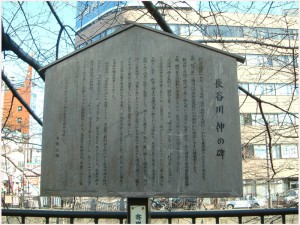

No.106 3月15日 生きるとは、生きる価値を見つけることだ(修正)

長谷川伸、

いつかは紹介しなければならない横浜ゆかりの人物です。

長谷川伸は1884年(明治17年)の今日、

横浜市中区日ノ出町で生まれ1963年(昭和38年)に79歳で亡くなるまで多くの作品を残し、多くの門下生を育てました。

作品の中にも横浜生活を活かした作品が多く残されています。

長谷川伸、本名は長谷川伸二郎で横浜ゆかりの偉大な作家です。

かれの偉業は

http://ja.wikipedia.org/wiki/長谷川伸

を見るだけでもその一片を知ることができます。

私が長谷川伸を少し深く知るようになったのは

昭和59年、長谷川伸が作った文学学校(勉強会)新鷹会記念碑の打ち合せで平岩弓枝さん(現在 理事長)にお会いすることになり にわか勉強をすることになったことからです。

それまでモノクロ時代劇で彼の作品を観ていましたが、原作者として程度でした。

長谷川伸のすごさは大衆文学の分野に新しいスタイルを築いたのみならず学ぶことへの謙虚さ、誠実さを弟子に教えたことでした。

(人を育てる)

新鷹会の門下生には長谷川幸延、村上元三、山手樹一郎、山岡荘八、戸川幸夫、鹿島孝二、大林清、棟田博、神崎武雄、梶野悳三、平岩弓枝、池波正太郎、西村京太郎、武田八洲満、田岡典夫、井手雅人(順不同)らが名を連ねています。

新鷹会から輩出した直木賞作家たちは

昭和15年(上半期) 河内千介『軍事郵便』

15年(下半期) 村上元三『上総風土記』

17年(下半期) 田岡典夫『強情いちご』

17年(下半期) 神崎武雄『寛容』

24年(下半期) 山田克郎『海の廃園』

29年(下半期) 戸川幸夫『高安犬物語』

30年(下半期) 邱永漢『香港』

31年(下半期) 穂積驚『勝烏』

34年(上半期) 平岩弓枝『鏨師』

35年(上半期) 池波正太郎『錯乱』

これだけでも 新鷹会のすごさがお分かりいただけると思います。

平岡正明は自著「横浜的」の中で、ハマッ子代表として推したいのが長谷川伸。

と紹介し彼独特の大見得表現でガルシアマルケスを引き合いに出し、長谷川評を展開しています。

急激に日本一の繁華街になった横浜、一攫千金の『夢』に暮らす人たちと容赦ない現実の中で、渡世の義理人情が唯一の横浜流の信頼感ではなかったか?

長谷川伸の作品は戦後、昭和を感じる作品として多く映画化されます。戦後の共同幻想が崩れ去ったこの時代に彼の作品群を改めて読み直してみたいものです。

「先生の本名は長谷川伸二郎、明治十七年(一八八四年)横浜日の出町で生れた。八歳のとき家業の土建業が倒産し、それからは自力で働き続け小学校も三年で退学した。

二十歳のころ横浜のジャパン・ガゼット紙の記者になり二十七歳のとき東京の都新聞の伊原青々園氏へ手紙を送って入社、筆名で短編を発表するうち、菊池寛氏に認められた。大正十四年、四十一歳で退社し作家として出発した。

以来、小説と劇作の双方で華々しい活躍が始った。

先生は生涯を通じて、文学の師は持たなかった。

該博な知識はすべて独学で得たものであった。

股旅物の始祖といわれたが先生の作品の真骨頂は歴史小説、それも歴史の隅に葬り去られた真実や無名の人々を掘り起こした紙碑と自ら呼んだ一連の作品であった。

先生を慕って集る後進の育成に当り劇作研究の二十六日会、小説研究の新鷹会を主宰した。昭和三十八年六月十一日七十九歳で他界するまで、おびただしい数の長篇、短篇、百篇を越える戯曲それに紙碑と唱える著作がある。

「生きるとは、生きる価値を見つけることだ」

最後の病床で、先生は言い残された。

少年のころ先生が働いていた横浜の旧ドック跡に一生を人のために費し、無私を貫き通した先生を記念して、多くの人々の助力の下にこの文学碑を建てた。

昭和六十年十月十七日 門弟代表 村上元三」

(記念碑は長谷川伸が若い頃働いていた横浜造船ドックの近くにあります)

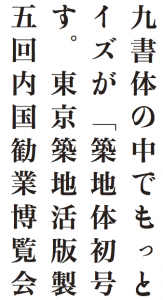

No.105 4月14日 白の悲劇(加筆)

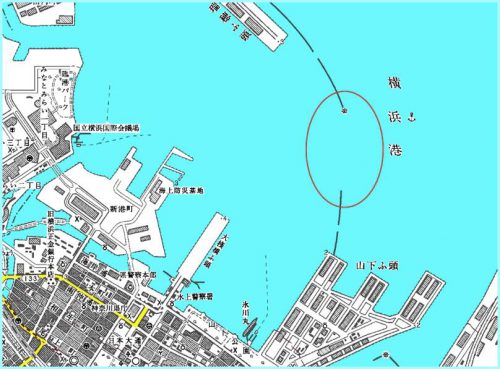

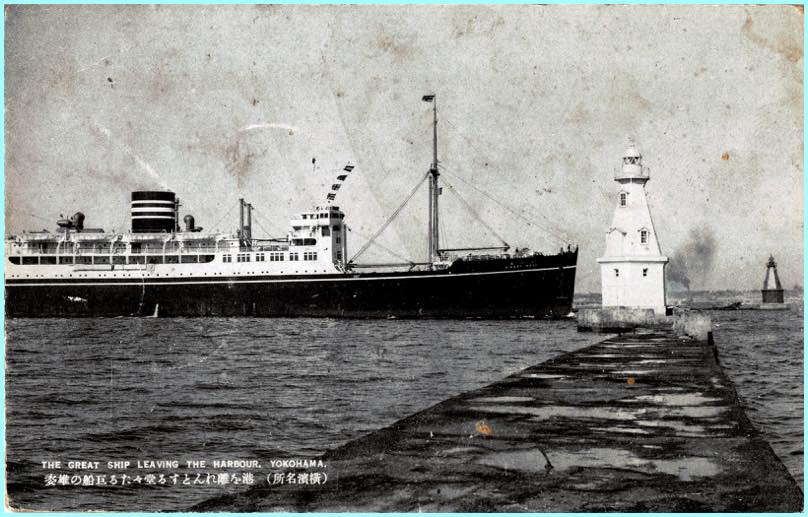

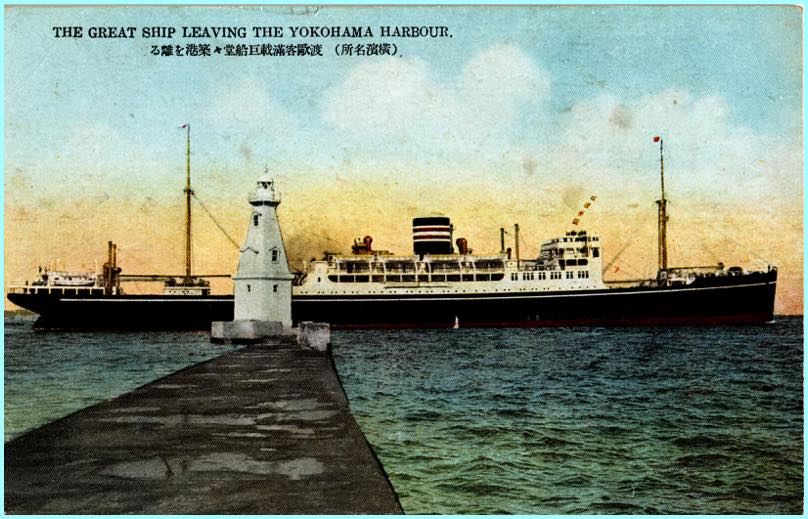

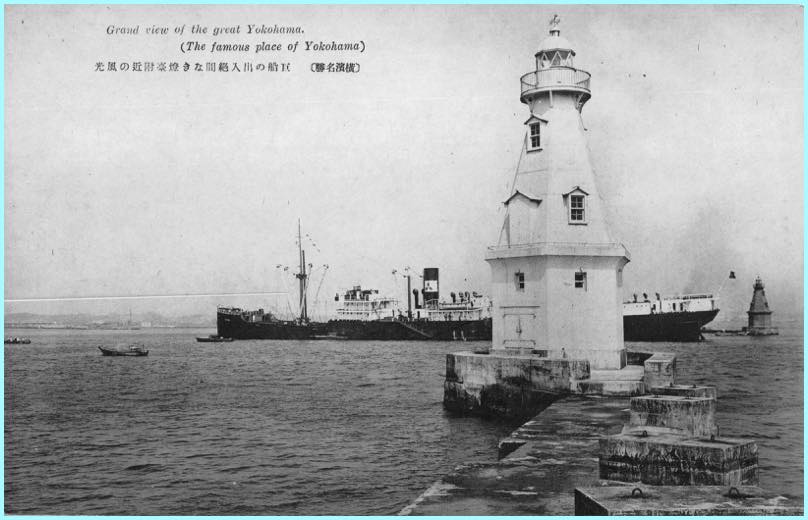

突堤の横浜港「白灯台」をなぎ倒し座礁しました。

キュナード・ライン社は

1839年創業のクイーン・メリー号、クイーン・エリザベス号など豪華客船を就航させているイギリスの海運会社です。

”Green Goddesses=緑の女神”の愛称を持つ客船「カロニア号」は、クルーズ用途に合わせデッキにはプール、全室にバスルームが設置された豪華客船で1949年に建造されました。

総トン数34,000、速度22ノットで戦後早々の大西洋定期航路と世界一周クルーズで活躍します。

1954年から12年間運行された“春季世界一周クルーズ”で毎年横浜に寄港し「カロニア号」は春を告げる客船として日本でも有名になります。事故後「カロニア号」は、横須賀に回航され、アメリカ海軍横須賀基地の工廠で修理され定期航路に復帰します。

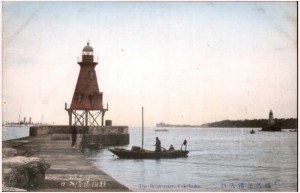

この五回目の寄港となった「カロニア号」の事故でなぎ倒された”横浜港東水堤灯台”略称「白灯台」が今日のテーマです。

港には国際ルールで、紅白の灯台を設置することが義務づけられています。

外港から港内に入る時、右が赤灯台(赤い光)、左が白灯台(緑色の光)です。

事故に遭った「白灯台」は、「赤灯台」と共にイギリス人技師H.S.パーマーの設計により明治22年に着工、難工事の末明治29年5月16日に初点灯が行われた非常に貴重で現役の灯台でした。

|

| 手前が赤灯台、右奥に見えるのが白灯台です |

当初は石油ランプが使われ、

大正時代にガス灯に変わるまでは夕方になると灯台守が船で向かい泊まり込んで灯りを守ったそうです。

|

| 現在も赤灯台は現役です |

(イギリス人技師H.S.パーマー)

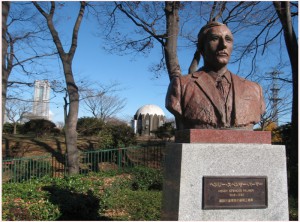

日本の灯台に燈を灯した「技術者」パーマーを紹介しましょう。

H.S.パーマー(Henry Spencer Palmer)(1838~1893)は

香港政庁付武官のときに、広東の水道設計を終え 帰国途中に来日します。

このとき神奈川県より横浜の水道建設の調査を依頼され、彼は一気に明治 16 年多摩川水源案と相模川水源案をまとめ上げます。

その後 このプランが採用され工事に際しても顧 問工師として招かれます。

日本ではじめて近代水道を完成させた人物として日本、横浜に大きな足跡を残します。

また、東京、大阪、神戸等の水道計画に参加したほか、横浜港の 築港工事、横浜ドッグの設計など幅広い分野で活躍しました。

母国に帰還することなく

東京で没し、青山墓地に眠っています。

|

| 野毛山公園にあるパーマー像です |

(白灯台)

話しを白灯台に戻します。築港計画と共に計画され、今も現役の赤灯台と対の<白灯台>は戦前、横浜港の<絵葉書>にも多く題材として使われてきました。

事故でなぎ倒された”横浜港東水堤灯台”「白灯台」は海に沈みます。二日後の4月16日には仮灯台を設置し港湾機能が復活します。この時に引き上げられた<白灯台>は1963年(昭和38年)に山下公園の「氷川丸」横に移設されます。その後引き揚げたままの状態でしたが、2010年(平成22年)に全面リニューアルされ現在は山下公園のシンボルとなっています。

|

| マリンタワーから良く見えます |

(二度ある三度目は?)

白灯台のある突堤は「カロニア号」事件が起る9年前の1949年(昭和24年)の4月にも座礁事故が起っています。

三井物産船籍の貨物船「有馬山丸」(8,697t)がお米を輸送中に20番ブイに係留しようとした際、船底を白灯台のある突堤の基礎部分に接触し座礁します。

どうも、赤よりも白の方が部が悪いようです。

では現役の北水堤灯台(赤灯台)はというと、関東大震災で一部が倒壊しましたがドーム形の天井などは当時のままで、2009年11月に白熱灯から発光ダイオード(LED)に切り替えられたそうです。

電力が従来の25分の1で済み、太陽光発電装置も併設されたクリーンエネルギータイプで115年の歴史を刻んでいます。

三度目とは縁起の悪いことですが、2007年頃?プレジャーボートが突堤に衝突した事件を記憶しています。

(後日談)この事故に対し、日本の海難事故調査委員会は「カロニア号」に対し12,500ポンドを請求します。結果どうなったか??未調査です。

No.104 4月13日 てな訳でお後がよろしいようで。

金払ってわざわざ笑いに来るってのはどんなもんでしょうね。

まあ、あたりに笑えることは多くても笑う話しはないってことですかね。

2002年(平成14年)4月の今日、にぎにぎしく「横浜にぎわい座」が開場しまして、

今年でなんと十周年を迎えちまいました。

公営の寄席小屋「横浜にぎわい座」を作ろうなんてとんでもない魂胆は今から20年近く前から浜っ子の間では持ち上がっていたらしく、実際にでき上がってみるとたまげたことばかりでございまして。

公営のホール、なんとか市立市民文化会館なんて名がつきますと

食べ物の持込みは勿論、酒もって来い!!なって滅相もない。

ところが、にぎわい座は弁当は勿論、酒まで構いませんっていうんだから、おい 大丈夫か?って聞いたらね、今んとこ酒癖悪くて暴れた!とか他の人に迷惑をかけたって話しは“ほとんど”ないそうで。

|

| 座席に 小さなテーブルが着いています。 |

この噺家、別名落伍家 いや落語家と申しますが 小屋がないと噺ができません。

今の世の中、落語場!一杯ありますが結構ややこしくってそう簡単に、はい次は鈴本でなんて言える世界ではありません。

定席と言われる小屋は、

東京でいえば、鈴本演芸場、新宿末廣亭、浅草演芸ホール、池袋演芸場の四席のみ。

国立演芸場も上野広小路亭、日本橋亭、両国亭、新宿永谷ホールなんかもうるさくいえばですよ常設の興行小屋とはいえない んだそうです。

ましてや、多摩川越えて横浜くんだりまで 話しに来ようなんて了見が大間違い。

ってのは 戦後のことでございまして、やっぱり震災前の横浜は大衆芸能の町でもございました。

横浜の寄席の火が消えかかって一世紀、ハマじゃ歌丸師匠の生まれた真砂町近くの「三吉演芸場」くらいなものでしたしね。

いや相鉄演芸場ってのもありましたね。

この「横浜にぎわい座」大衆芸能専用小屋でございまして、建物の構造設計も最初からしっかり高座を仕切れるようないい具合になっております。

昔ながらの寄席小屋を最新技術で作った!って感じですかね。子供が騒いでも落語を楽しめる特別室もあるんですよ。

ここだけのはなしですがね、

噺家の世界ってのは結構縄張り意識といいますか、同業組合みたいながっちりとしたギルド社会で徒弟制度が敷かれておりまして、そりゃ熾烈な離合集散の歴史で築かれてきた世界でございます。落語家なんぞという生業で飯を食っている(輩)は日本全国に約700人位いるらしいんですが、組織は東西に5団体ありまして、東京には落語芸術協会、落語協会、五代目三遊亭円楽一門会、落語立川流の4つの団体。関西はまとまりが良いのか、吉本の力なのか上方落語協会一つだけでございます。

ちょいと前まで、他の組みのもんと一緒に高座に上がるなんて破門以外になかったのでございますが、「横浜にぎわい座」はオープン当初から立川流と落語芸術協会が一緒にやっちゃうなんて当たり前で、落語界に風穴を開けた小屋でもある訳で、

戦後三度目の落語ブームが、これで打ち止めになっちまうのか、こういった東京以外の大衆芸能の拠点がまさに

賑わうことではないでしょうか。

いよっ! 横浜コンテンツの柱!!

芸ライブな空間!

だと確信しているところで 本日もお後がよろしいようで。

|

| にぎわい座緞帳 |

「横浜にぎわい座」の席亭(館長)は

落語芸術協会 会長の桂歌丸師匠

桂歌丸師匠 横浜にぎわい座十周年記念寄席があるそうです。(ありました)

一瞬にして売り切れだろうな。

円朝作の怪談の「真景累ケ淵(しんけいかさねがふち)」

http://www.yaf.or.jp/nigiwaiza/

もう一つ

これも忘れちゃいけませんや

第十七回興行 馬生ハマ寄席

公演日:2012年5月26日(土)/開演13:00

出演者:金原亭馬生/金原亭馬治/金原亭馬吉/金原亭駒ん奈(荻野アンナ)<友情出演>花島久美(マジック)<ゲスト>桃川健(紙切)

2013年4月13日現在

馬生ハマ寄席

http://cosmostage.info

第二十一回興行

公演日:2013年5月25日(土) 13:00開演(12:30開場)

出演者:金原亭馬生/金原亭馬冶/金原亭馬吉/

金原亭駒ん奈(荻野アンナ)/金原亭駒松/柳家小春(友情出演)

木戸銭:3,000円(全席指定・税込)

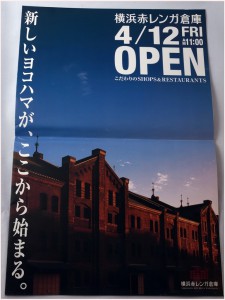

No.103 4月12日 「新港埠頭保税倉庫」から「赤レンガ」へ

今日は「赤レンガパーク」完成前史を簡単に紹介しましょう。

赤レンガ倉は単に歴史ある建造物だけではありません。

元々「新港埠頭保税倉庫」として貿易港横浜を支えた重要な倉庫でした。

現在商業施設となっている2号館が1911年(明治44年)、展示スペース、ホールなどの文化施設となっている1号館が1913年(大正2年)に竣工し大正時代に活躍し戦後は1989年まで細々と使用されていました。

|

| 20年前の赤レンガ一帯 |

|

| 現在の赤レンガパーク |

(川と蔵)

江戸時代まで物流の中心は船を使った川と近海航行でした。

河口に近い川岸に「蔵」を建て交易の物流拠点としました。

No.433 帷子川物語(1)

明治に入り、蔵から倉庫に代わります。

その名残が山形県酒田市に山居倉庫として現存し現役で使用されています。

|

| 酒田 山居倉庫 |

(海運と倉庫)

その後、物流は鉄道が主役になり戦後トラック物流が主流になるまで約100年続きます。

外国との貿易に必要な物流手段は「汽船」そして港には「保税倉庫」が必要でした。

日本最大級の国際貿易港となった横浜にも新しい埠頭と保税倉庫が必要となり作られたのが鉄道と直結した「新港埠頭保税倉庫」です。

蔵との大きな違いはスケールの大きさと鉄道貨物が倉庫に横付けできる「高床」倉庫であることです。最先端技術も導入されました。

「新港埠頭保税倉庫」では1889年にアメリカで開発された電動のエレベータが倉庫に初めて使われました。

「新港埠頭保税倉庫」は別称「赤レンガ倉庫」と呼ばれますが、設計は明治建築界三巨頭の一人である妻木頼黄率いる大蔵省臨時建築部が行い当時一般的に使用されていた煉瓦によって建てられ、関東大震災の被害も最小限に留まり直ぐに使用できたそうです。

現在、建築物の素材と言えばコンクリートですが、日本で最初にコンクリートが使われたのは土木の世界で1890年に横浜港の岸壁工事です。

建築建造物での使用はもう少し後になります。

(トラックの時代)

戦後、自動車の時代になります。高速道路網の整備と相まってトラックによる物流の時代になります。

また、貨物のコンテナ化の進展も従来の倉庫業の衰退の原因となります。

|

| 赤レンガ倉庫から出るトラック(1990年頃)追伸:たまたま私が撮った失敗ネガにあったもの |

港湾倉庫は高層化しさらに巨大化します。

現在日本最大のトラック用の物流倉庫は1996年に完成した

「横浜港流通センター」で、地上5階のべ床面積32万平米の規模にまで大きくなっています。45フィートコンテナトレーラーが上の階まで自在に乗り入れできるランプウェイを持っています。

|

| 横浜港流通センター |

話しが逸れましたが、「新港埠頭保税倉庫」別称「赤レンガ倉庫」は横浜の産業遺産であると同時に、歴史の生き証人でもあります。

また、ウォーターフロントの快適なスペースとして、ショッピングやイベントを楽しむことができます。大切に末永く活かしたい空間です。

No.102 4月11日 今年ラストチャンスですって!(追記版)

肌寒い日が続きましたから、夜桜見物にしても覚悟が必要になりますね。

横浜市営交通八十年史に面白い記述がありました。

1936年(昭和11年)の今日、

「観桜客誘致として本牧の三渓園、紅葉ヶ丘の掃部山(かもんやま)、三ツ沢の豊願寺(ぶげんじ)、保土ケ谷の桜ヶ丘に無料休憩所を設置し、茶の接待、観桜絵はがきの発売、停留場に提灯の掲出を実施(20日まで、翌年も実施)」したそうです。

2013年追記 2013年は逆に一気に咲いて一気に散りましたね。

|

| 花見シーズン限定 屋台も気候次第 |

2012年4月12日は全国的に天候が荒れ模様になり、せっかく咲いた桜もその多くが散ってしまうそうです。

今日、京都から帰ってきたのですがまだまだ5分が良いところでした。

|

| 嵐山の桜 |

逆にずれて正解かもしれません。横浜は今夜がラスト観桜ですかね。

冒頭と繰り返しになりますが、交通局の観桜客誘致策が必要な桜の名所といえば本牧の三渓園、紅葉ヶ丘の掃部山(かもんやま)、三ツ沢の豊願寺(ぶげんじ)、保土ケ谷の桜ヶ丘だったようです。三ツ池公園は1957年(昭和32年)開園ですし、野毛山の桜の名所ですが観桜客誘致しなくても良かったのかもしれません。

無料休憩所を設置し、茶の接待、観桜絵はがきの発売、停留場に提灯の掲出を実施ということですから結構積極的に経営努力したんですね。

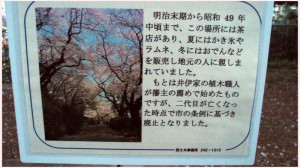

ということで、掃部山に出かけたところ看板を発見!掃部山には明治から昭和49年ごろまで茶店があったそうです。

|

| ですって!? |

掃部山公園は、江戸時代までは不動山、明治初期には外国人鉄道技師の官舎があったり鉄道開通後も鉄道用地として利用されたことから「鉄道山」と呼ばれていました。

明治17年に旧彦根藩士らが買い取って井伊家の所有となり庭園として整備され、大正3年に井伊家より横浜市に寄付され、掃部山公園となりました。

横浜大空襲で全ての桜は焼失、現在の桜は戦後80本余りが地元有志から寄附され移植されたものです。

|

| 掃部山公園からみなとみらい |

(桜を楽しむ)

|

| 金沢城趾から兼六園方向を見る |

2013年4月10日石川県金沢市で満開の桜を愛でました。

No.101 4月10日 薄れ行く災害の記憶

関東大震災は1923年(大正12年)9月、神奈川を震源とするマグニチュード7.9の大地震でした。

東京は火災による甚大な被害が発生しましたが、神奈川は全潰63,577棟にも及ぶ住宅被害が生じました。

横浜市内の被害も大きく「横浜復興誌」に克明に記録されています。311はどのように記録されていくのでしょうか。

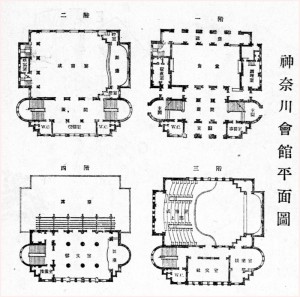

1930年(昭和5年)4月の今日、震災復興事業の一つ「公園整備計画」の「神奈川公園」と「神奈川会館」の開園式が行われました。

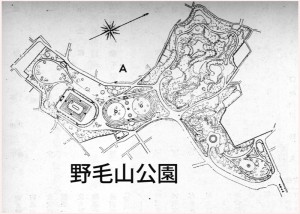

関東大震災震災復興事業の一つ「公園整備計画」は、国と市とで施行されました。国による公園整備は3施設、市事業は7施設でした。

国施行

1野毛山公園

2山下公園

3神奈川公園

市施行

1横浜公園

2掃部山公園

3山手公園

4元町公園

5横浜市児童公園

6翁町公園

7久保山霊場付属公園

国施行の3つの公園は、地域の復興のシンボルとしてかなり重点的に整備されました。関内中心エリアの「山下公園」、関外エリアの「野毛山公園」、そして神奈川エリアの初めての近代公園整備として「神奈川公園」が整備されました。

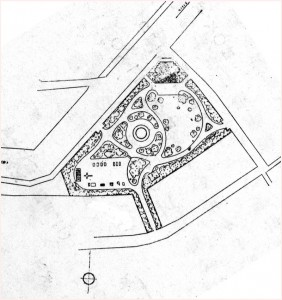

「神奈川公園」は1927年(昭和2年)から工事が始まり、敷地面積四千坪は、私有地を買い上げ盛り土工事による土地と埋め立てを行って確保しました。現在の質素な雰囲気では創造できないしっかりとした造園が行われました。

樹木を植樹し、中央には噴水のある池が設けられ、北側には鉄筋コンクリート三階建ての神奈川会館を建て、そこには食堂や集会室が設けられました。

4月10日に公園開園式と神奈川会館の開館式、そして復興祝賀会を兼ねた式典が執り行われ、大勢の人出で賑わったそうです。

戦後は米軍により接収されましたが、1952年(昭和27年)に接収解除されました。翌年には改めて改修工事が行われ再び公園として利用されるようになりました。昭和モダンの神奈川会館は1983年(昭和58年)に老朽化のために取り壊され、現在はその面影も無く“防災公園”の意味合いしか無くなってしまいました。

|

| 神奈川公園平面図 |

市街地に位置する小公園という佇まいですが、関東大震災からの「復興事業」として整備された公園として災害の記憶を忘れないことが大切だと思います。

No.100 4月9日 市民生活の実像は描ききれたのか

やっと100まで来ました。

100話目なので何か大きなテーマでいこうかと考えましたが、150あたりまで何時もの通りで行くことにします。

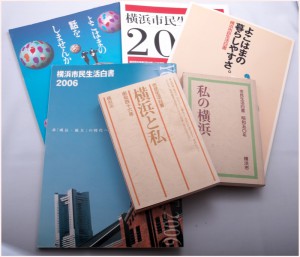

ということで 1964年(昭和34年)の今日、第一回の横浜市民生活白書「横浜と私」が発表されました。

というネタから「市民生活白書」について簡単に紹介します。

まず4月9日のネタとして候補だったものを少々。

1957年 鶴見三ツ池公園開園

桜の名所なのでタイムリーな桜情報付きでと考えていましたがスケジュールが合わず桜の無い「三ツ池公園」の紹介じゃあまりに寂しい!!ということでパス。

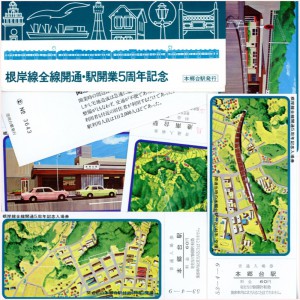

1973年 根岸線が全面開通しました。

昔鉄男系だったので良い線行きそうという予感がありましたが、鉄道情報だけではなく沿線の変化も同時に紹介しようと考え情報収集(しすぎ)で消化不良、もったいないけどパスします。野村の宅地開発の話しや、本郷台の軍事工場の話し、新杉田のことなどいろいろありますが、もう少し整理しないと。(実は 記念切符もちょっとあるんです)

もう一つ、鉄!ネタで行くと

1984年 東急田園都市線「中央林間」「二子玉川」間全通の日です。

テレビドラマ「金妻」と渥美清の「泣いてたまるか」(青葉台駅周辺舞台の作品が幾つかあります)と絡ませていこうかとDVDを集めたらドラマに見いちゃってまだ途中なので時間切れ。別な機会に!!!

では前置きが長かったですが

本題に

(画期的な白書発刊)

横浜市民生活白書は1964年に第一回が編集発行されてからほぼ3年から4年ごとに発行されてきたものです。

市民生活白書 昭和39年 新しい横浜への展望 1964年 3月

市民生活白書 昭和41年 新しい横浜への記録 1966年11月

市民生活白書 昭和46年 横浜と私 1971年 1月

(以上 飛鳥田一雄 市政)

市民生活白書 昭和50年 私の横浜 1974年12月

市民生活白書 昭和54年 横浜、きのう、今日、あした 1979年 3月

市民生活白書 昭和58年 横浜はいま 1983年 3月

よこはま市民生活白書 昭和63年 OPEN UP YOKOHAMA こころをひらく街 1988年 3月

(以上 細郷道一 市政)

横浜市民生活白書 平成5年 よこはまの話をしませんか 1993年 6月

横浜市民生活白書 平成9年 前略ヨコハマ市民です 1997年10月

横浜市民生活白書 平成13年度 よこはまの暮らしやすさ 2001年11月

(以上 高秀秀信 市政)

横浜市民生活白書2006 非「成長・拡大」の時代への選択と挑戦 2006年 3月

横浜市民生活白書2009 不安の時代に生きる8つの市民像

(以上 中田宏 市政)

以上12回発行されています。

その時代の横浜の現状を総合的に知る最適な「白書」です。

しかも、行政にありがちな

「前例主義」がこの横浜市民生活白書には全くありません。

毎回よくもこんなに(といっても全ての号を確認しておりませんのでご了承ください)編集方針が変わるな!という位 表現の柱が異なっています。

横浜市民生活白書といいながら、実はその時代の市長は市政をどう考えているか?

市民とどこに接点を持ちたいのか?

をこの「白書」にこめて発行しているのではないかと思うほどです。

参考に 昭和46年度の「横浜市民生活白書」から 一部を紹介しましょう。

飛鳥田市政時代に始まったこの横浜市民生活白書は、おそらく地方自治体、もちろん政令指定都市としても画期的な白書で、日本初ではないでしょうか。昭和46年度で三号目を迎えるこの号は、ラジカルと言えばラジカルでした。

(発行部局は 横浜市が設立した“伝説的組織 企画調整室”でした)

第3号の表紙には

「都市問題の解決は、なにものにも優先して市民の生命をまもり、市民にとって欠かせない環境施設を充足することから出発しなければならない。」とあります。

表二には、市政の四原則を提示します。

「近代的市民生活優先の原則(市民のための近代的な市政)」

「公共的計画の原則(市民全体のための計画的な市政)」

「民主的平等の原則(市民がみんな平等の権利を持つ市政)」

「主体的自治の原則(市民の自治による市政)」

当時この通り実現されたかどうかは別として 今に置き換えたい四原則です。

第一部の中扉

「市民の自発性と創意は、住民自治と人間回復の都市づくりにとって欠かせない要素である。」

第二部の中扉

「市政に関する資料や情報を公開し、率直に実情を市民に知らせることは、住民自治にとって欠かせない条件である。」

これもまた 今こそ かみしめてみる価値のある 市民を国民に置き換えたいメッセージ性を持っています。

|

| 昭和50年度版から |

横浜市民生活白書2006はデジタルアーカイブで確認することが出来ます。

http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/seisaku/hakushyo/2006/