ホーム » 2012 (ページ 33)

年別アーカイブ: 2012

No.79 3月19日 神奈川(横浜)県庁立庁日

人に誕生日、企業に創業記念日があるように自治体にも誕生日があります。

慶応4年の今日、神奈川県庁の立庁日です。

もしかしたら横浜県庁立庁日になっていたかもしれません。

|

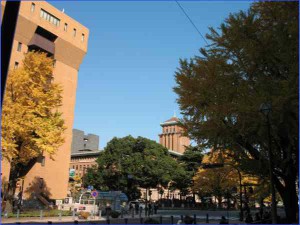

| 県庁と横浜地検(一時期横浜役所があった場所) |

【混乱の要因1】二つの暦

幕末から明治にかけての資料には「暦」が二つあるのでこの辺りを調べようとすると素人は時々苦労します。

(年号の複雑さ)

特に1868年が旧暦新暦交錯していて、一番ややこしい年(ややこしいねん)としゃれを言っている場合ではありません。

1868年(慶応3年12月7日〜明治元年11月8日)の一年間に3回年号が変わります。

さらに1868年の途中、慶応4年4月29日(晦日)の翌日が慶応4年の5月1日ではなく閏4月が設定されたためなお複雑になります。

徳川幕府に終わりを告げた「大政奉還」は慶応3年10月ですが

元号の変更は慶応4年の9月8日に行われ明治元年9月8日に変わります。

ところが明治政府が「慶応四年をもって明治元年とする」という令を出します。

さかのぼって慶応四年は無い!明治とせよ!と宣言する訳ですから現場は混乱したでしょうね。

|

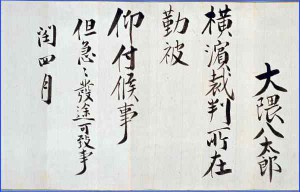

| 横浜裁判所への辞令 |

【混乱の要因2】名称の猫の目変更 もしかしたら横浜県に

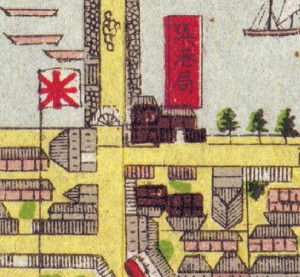

幕末、外国に開国を約束した港は「神奈川湊」(東神奈川)でしたが、幕府は江戸に近いことを理由になかば強引に「横浜は神奈川の一部である」として港を開きます。実際、横浜は神奈川と完全独立(孤立)した場所でした。幕府は外務担当の神奈川運上所を関内(現在の県庁)に置き、内務担当の神奈川奉行所(現在の紅葉ヶ丘)を関外にそれぞれ行政機関として設置します。

神奈川運上所は「慶応の大火」で焼失し(現在の横浜地裁に)再建され横浜役所と改名します。

そして大政奉還、政権交代します。新政府は慶応4年(明治元年)3月19日(1868年4月11日)に神奈川運上所改め横浜役所と神奈川奉行所を(GHQのように)接収します。横浜役所を横浜裁判所、神奈川奉行所を戸部裁判所と名称変更します。(裁判所と言っても現在のような裁判所ではなく行政府の役割です)

この日をもって神奈川県は神奈川県庁立庁日としますが西暦と旧暦をごちゃまでにした設定になっています。

この時期、一時的ですが横浜県という名称も使われていました。横浜裁判所と戸部裁判所は一ヶ月後新しく「神奈川裁判所」に統合されます。下部組織として戸部裁判所が内務、横浜裁判所が外務を担当することになります。

|

| 神奈川県立青少年センター(前川国男設計) |

その二ヶ月後神奈川裁判所」は「神奈川府」に、三ヶ月後には「神奈川県」となり現在に至るという次第です。たった3ヶ月ですが「横浜県」時代があったのです。

ではどうして神奈川県になったか?

初代知事「東久世通禧」は歴史的に県内で最も大きな港なので「神奈川」としたと記録していますが、実際は幕末期に各国と契約した「修好条約」の開港する港が「神奈川湊」であったため神奈川としたのが実情ではないでしょうか?

正直な所、真相は分かりません。

No.78 3月18日 横浜公園に野球場完成

最近モバゲー(DeNA)が球団オーナーとなったことで話題になった横浜ベイスターズの本拠地が横浜公園にある「横浜スタジアム」ですが、この球場ができるまでには(も)様々なドラマが待ち受けていました。

1929年(昭和4年)のこの日、横浜公園に本格的野球場と野外音楽堂が完成しました。

「横浜公園」は日本人に開放された日本最古(最初)の西洋式公園です。

1875年(明治8年)外国人も日本人も自由に使用できる(本来の)公園として港崎遊郭の跡地に土木技師リチャード・ブラントンが設計し、造園されました。当時は「被我公園」とも呼ばれました。外国人(彼ら)と日本人(我ら)の利用できる公園という意味がこめられました。

「横浜公園」の6年前に「山手公園」が完成していますが居留地の外国人しか利用できませんでした。

この二つの公園は、共に居留地の外国人から強い要求があり造園が行われました。「山手公園」はスムースに完成しましたが「横浜公園」造園は紆余曲折あり設計に2年、完成までに4年以上かかります。

なぜ時間がかかったのか?

開港から大正期まで日本をとりまく世界情勢は、米英の対立と英露の緊張関係が深く日本に関わってきます。

特に横浜居留地では英米間の熾烈な対立がありました。居留地の防災対策として防火帯を設けるという要求は諸外国一致した日本政府への要求でしたが、歴史ある国が数歩リードします。日本のお雇い外国人はイギリス6,177人に対し、アメリカは2,764人と二番目でしたが、ハード系は圧倒的にイギリス勢でした。

イギリスからは鉄道開発、電信、公共土木事業、建築、海軍制度などインフラ整備には強く、アメリカからは外交、学校制度、近代農事事業・牧畜、北海道開拓など…わかりますよね。

横浜公園を巡っては、リチャード・ヘンリー・ブラントンRichard Henry Brunton(1841〜1901)設計ですが、彼は1868年に明治政府から英国政府に要請され招かれたお雇い外国人の第1号となります。「日本の灯台の父」と呼ばれているブラントンは26基の灯台設計をはじめ、日本初の電信架設の他、道路舗装・公園設計・鉄道建設・築港などインフラ系の父でもありました。

|

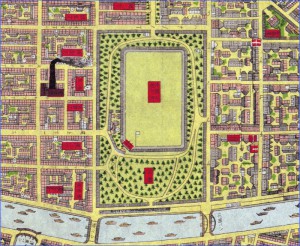

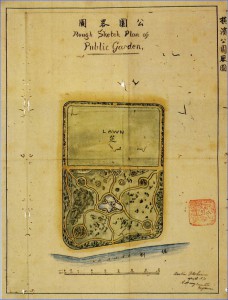

| 最初のブラントン設計案 |

その彼が設計する公園で「クリケット場」が英米の意見衝突のネタになります。

英国案ではクリケット場が中心を占めていました。

クリケットは英国の国技で米国は「野球」ですね。

すったもんだの末、クリケットのできる総合運動場に落ち着きます。明治期クリケットの試合も野球の試合も行われます。

妥協の産物?ではないと思いますが折衷案となります。

その後、関東大震災で被災し1929年(昭和4年)の今日、園の復興整備として「野球場」と「野外音楽場」が新しく造られます。第一次世界大戦で欧州が疲弊し、次第にアメリカ文化が欧州文化を圧倒していく象徴かもしれません。

横浜公園野球場は戦後「ルーゲーリック・スタジアム」になり、接収解除後「平和球場」そして全面建替を行い「横浜スタジアム」となります。音楽堂も取り壊されました。戦前の名残は公園中央の「噴水」というところでしょうか。

|

| 昭和改築時に設置された三代目噴水 |

|

| 花園橋側(こちらが正門?って感じしません?) |

※(余談)

横浜公園の地主は財務省です。

住所は横浜市中区横浜公園で人口は0人無人です。

※(余談2)

横浜公園にプロ野球仕様の「スタジアム」を造る際、都市公園法がネックでした。

(公園施設の設置基準)

第四条 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号 に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。)の総計は、当該都市公園の敷地面積の百分の二をこえてはならない。ただし、動物園を設ける場合その他政令で定める特別の場合においては、政令で定める範囲内でこれをこえることができる。

つまり建ぺい率が2%ってことです。現状は約25%、都市公園法違反建築物です。

(当然 特例です 誤解なきよう)

No.77 3月17日 今日は記念日いっぱい

今日はお初の多い日です。

ざくっと調べただけでも

1967年(昭和42年)神奈川県立歴史博物館(旧横浜正金銀行)が開館。

1981年(昭和56年)金沢動物園開園。

2001年(平成13年)ロイヤルウィング就航。

2006年(平成18年)媽祖廟落慶と記念日一杯です。

「神奈川県立歴史博物館」

は略称「県博」と呼ばれ、馬車道通りのシンボルとなっています。元々は、横浜正金銀行本店本館として1904年(明治37年)7月に竣工しました。建築史的には設計者がジョサイア・コンドルに学んだ妻木頼黄(つまき・よりなか 1859-1916)で現場監督として鉄筋コンクリート技術の先駆者である遠藤於菟(えんどう・おと 1865-1943)が担当した名コンビの作品としても歴史的価値(国の重文)のあるものです。1964年(昭和39年)に土地と建物を神奈川県が東京銀行から買収し、神奈川県立博物館として開設されました。

「金沢動物園」は有料無料含め市内に三つある動物園の一つです。希少草食動物を中心とした動物園として、無柵放養式展示が特徴です。

「金沢動物園30周年記念 開園感謝祭」が2012年3月17日(土)〜2012年3月20日(火)まで開催!! 午前9時30分からです。

「ロイヤルウィング」就航。横浜は海から体感しないと「横浜ツウ」にはなれません。横浜港をクルージングするエンタテイメント船ロイヤルウィングは、動かない、出られない船じゃ満足できない方におすすめです(ちょっと過激だったかな)!ベイブリッジの下を抜ける快感を船上で実感してください。

「媽祖廟」海の神様(女神)を祀る媽祖廟は、家内安全商売繁盛のご利益もあります。中華街に建立されていますが、日本でも各地で信仰の媽祖像が江戸時代以前から建立されていることが確認されています。

横浜中華街でも、以前から関帝廟に加え、媽祖廟建立の思いが募っていましたが、ある中華街を揺るがす問題勃発を契機に実現しました。

現在「媽祖廟」が建っている場所にマンション計画が浮上しました。建築を止める権利はありませんでしたが、中華街の景観や歴史的文化を守るためには、マンションではなく何か別の解決方法がないのか?

中華街とそこを買い取ったマンションデベロッパーの発展的議論の末、ここに「媽祖廟」が建つことになりました。

毎年旧暦の3月23日は媽祖の誕生日です。

No.76 3月16日 東京放送と横浜市

東京放送(現TBSHD)には、

1970年代横浜に社屋を移転させるという計画がありました。

移転計画は非現実的だったため実行されませんでしたが、

この計画の延長線に設立された日本有数のテレビスタジオが

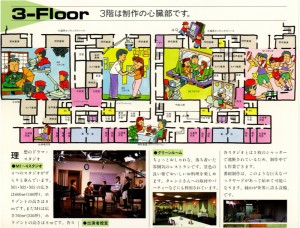

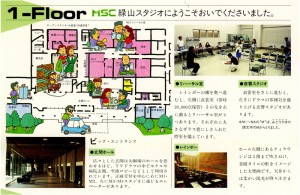

(株)緑山スタジオ・シティ(MSC)です。

1981年(昭和56年)の今日

横浜市青葉区緑山にMSCが竣工しました。

緑山スタジオといえば、数々の野外で展開する名物番組を生み出しました。

「風雲たけし城」

「スポーツエンターテインメント番組筋肉番付シリーズ」

は緑山だからこそ実現した番組だといえるでしょう。

その他「渡る世間は鬼ばかりシリーズ」は4つあるスタジオの一つを専用にしたほどです。

3年B組金八先生シリーズ、

ふぞろいの林檎たち、

金曜日の妻たちへシリーズ、

NHK木曜時代劇、

14才の母(日本テレビ)他の収録に使われました。

緑山スタジオの近くでドラマのワンカットが収録されることも多く、TBS番組では青葉台駅近くの居酒屋や、横浜市内のロケが目立ちます。

ぜひチェックしてみてください。

時々スタジオの食堂やカフェが使われていることもあります。

(多角経営?)敷地のど真ん中を県道139号が通り、片方がゴルフ練習場になっています。

地元では結構人気だそうです。

緑山スタジオの歴史は1970年代にさかのぼります。

新聞資本とTVメディア会社の整理統合が加速しTBSは毎日新聞と資本提携し近畿圏の毎日放送(MBS)とネットワークを確立します。

この頃、赤坂の本社機能だけでは手狭ということで「郊外への社屋移転計画」が打ち出されました。

この計画のために取得した用地が横浜市緑区奈良町の一角、広さ8万坪の広大な緑地です。

なんでまたこんな不便な所にというほど陸の孤島に立地しています。

どうも土地取得が先にあったような気がしてなりません。

すぐ近くには墓地を挟んで広大な「こどもの国」があります。

「こどもの国」は皇太子殿下(現天皇陛下)のご結婚を記念して、全国から寄せられたお祝い金を基金に、1965年(昭和40年)5月5日のこどもの日に開園しました。米軍に接収されていた東京陸軍兵器補給廠・田奈部隊填薬所跡地を再開発したものです。

横浜線長津田駅や小田急線鶴川駅からのバス輸送や、自家用車が主な交通手段だったため、アクセスの不便さが最大のネックとなっていました。

どうみても放送局の事務機能やニュースなどのスタジオ機能を移転させることは非現実的ということもありパッケージ番組の収録に特化したスタジオ設備として開設したのが緑山スタジオです。

TBSスタジオではなく「緑山スタジオ」となった背景には、TBS以外の在京キー局・在阪準キー局やNHKが制作・放送するドラマなどテレビ番組の撮影の他、映画、CM撮影等にも使えるように「多目的貸しスタジオ」として別会社化しました。現在はこのねらいが功を奏し、NHKを始め多くの放送局が利用しています。

でも関係者の話しを聞くと、以前は俳優も緑山と聞いただけで収録をいやがったほど不便というイメージが強かったそうです。私も緑山で真夏に二日間泊まり込んで仕事したことがありますが、眠気覚ましに外に出ると狸が駐車場を横切ることもありました。二階の食堂は結構美味しかった記憶があります。

(余談)

TBSは緑山ができる前の1966年から1968年まで放映された

「泣いてたまるか」シリーズドラマ

渥美清 主演で生まれたての「青葉台駅」を舞台にした作品が幾つかあります。

ライバルフジテレビで、87分署シリーズ・裸の街というエドマクベイン原作シリーズを放送しましたが、これも東京といいつつ青葉台近辺だった記憶があります。

TVドラマを 街の記憶として観ていくのも 興味深いものがあります。

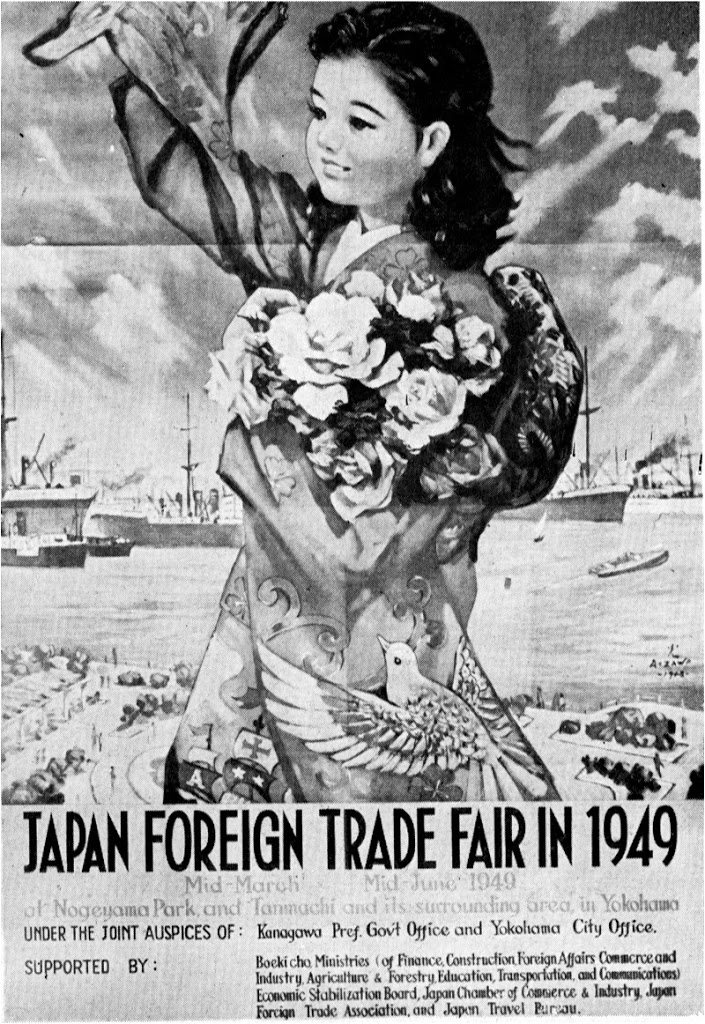

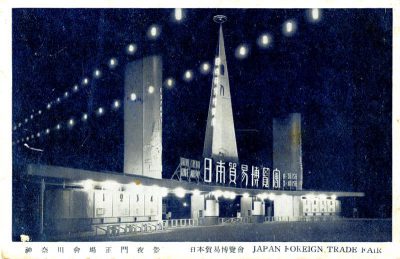

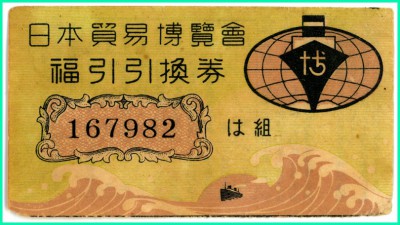

No.75 3月15日 JAPAN FOREIGN TRADE FAIR YOKOHAMA

戦後、横浜で開催された博覧会(開港博)は四回あります。

1989年に市制100周年としてYES89

2009年に開港150周年としてY+150がそれぞれ開催されました。

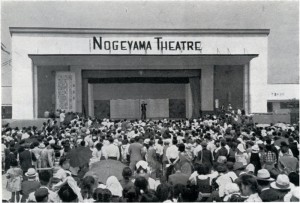

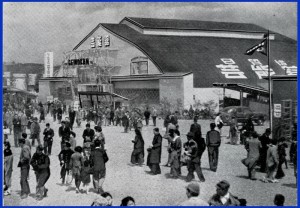

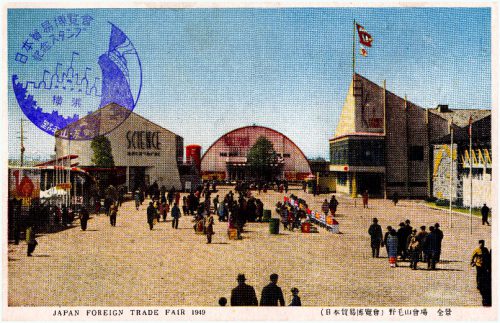

この二つの博覧会に先立つ1949年(昭和24年)の今日から「JAPAN FOREIGN TRADE FAIR YOKOHAMA(日本貿易博覧会 横浜)」が開催されました。(〜6月15日)

横浜も東京に匹敵する大空襲による戦災ダメージはかなりの規模でした。

さらに日本最大面積の接収地(沖縄は日本ではありませんでした)を抱える基地の街となりました。

占領下にあった日本は1947年(昭和22年)に一部貿易が可能となり横浜港の機能も回復し始め、戦災復興のために産業博覧会を開催しようという計画が持ち上がり「日本貿易博覧会」が開催されました。

|

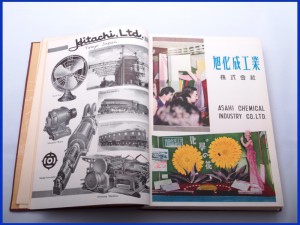

博覧会の目的は会の規約によると「本会は内外における物産の現状及び産業資料を展示し、日本産業を再建し、日本貿易の振興を図るを以て目的とする。」でした。

|

| 報告書 |

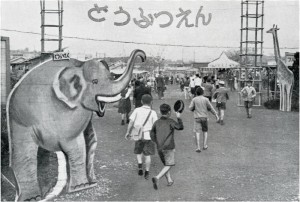

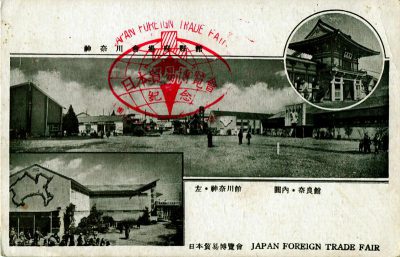

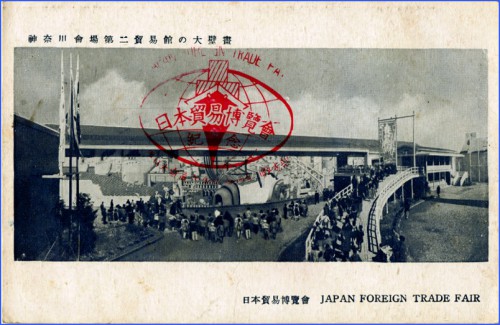

横浜市と神奈川県の共催で、開場は「野毛山」と「神奈川(現在の反町公園)」の二会場に分かれて会期93日間にわたって実施されました。

予算規模5億1000万円

第一会場(野毛山会場)27,500坪

第二会場(神奈川会場)28,000坪

合計56,000坪に企業関係を中心に、政府関係、全国自治体のブースが50の施設に展開されました。二会場は市電で結ばれ(シャトル電車?)入場者数は360万人(有料1,122,721人)にのぼりました。

|

| 野毛山会場 |

内容に関しては、Wikipediaを参照してください。

この「日本貿易博覧会」も他の横浜で開催された「博覧会」同様赤字でした。

議会でも赤字補填に関して紛糾します。

博覧会閉会後、神奈川開場の施設はその後10年間「横浜市役所市庁舎(臨時)」として使用され移転後は公園となりました。

会場内の演芸館が神奈川スケートリンクになりました。また、野毛山開場は、公園として整備され現在にいたります。庭園が野毛山動物園に、迎賓館が横浜迎賓館(現セントジェームスクラブ迎賓館)として活用されることになりました。

「日本貿易博覧会」1949年から10年後の1959年に開港100周年祭が行われます。

なぜ 両方のエネルギーを合わせられなかったのか?

残念であると同時に不思議でなりません。

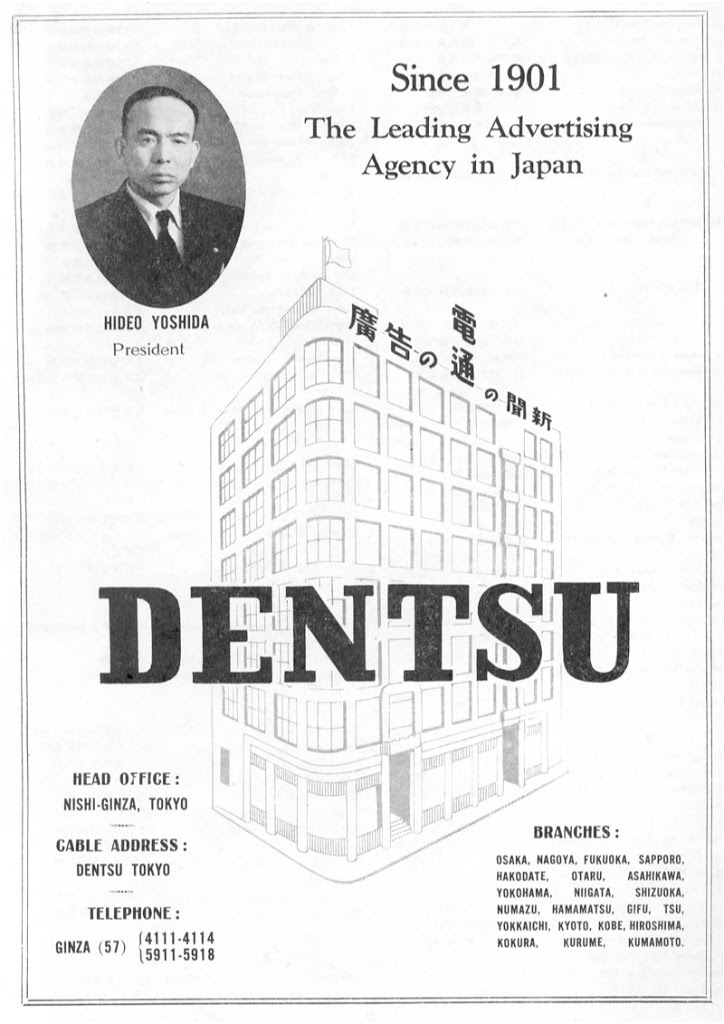

この博覧会を広告会社として仕切ったのが「日本電報通信社(電通)」発展の礎を築いた広告の鬼、(四代目社長)吉田秀雄です。例の「鬼十則」(おにじゅっそく)を作った人物です。

No.74 3月14日 東京に近過ぎ、横浜中心部に遠い駅の物語

(2015年3月14日一部更新)

新幹線は戦後日本のビジネススタイルを大きく変えました。

東京ー大阪間を何分で繋ぐか?

どこの駅に停車するか?

この二つの課題は、新幹線創業以来現在まで変わらぬテーマです。

1964年(昭和39年)に開通してまもなく半世紀。

3月14日(一部15日)は東海道新幹線「新横浜駅」にとって記念すべき日です。

|

| 0系新幹線 |

東海道新幹線にとって「新横浜駅」は冒頭の課題を象徴する駅です。

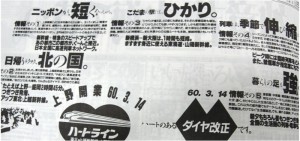

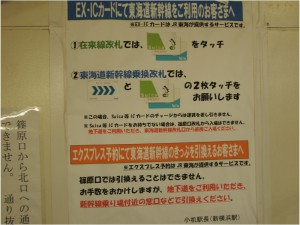

一日当り多いときで370本近いダイヤ運行をこなす中、東京から19分で到着し、在来線「横浜駅」には10分以上かかるという中途半端な存在の「新横浜」駅にとって「ひかり」「のぞみ」の停車は悲願でした。

1985年(昭和60年)3月14日

新幹線の「ひかり」が春のダイヤ改正で51本の大幅停車が実現します。

(それまで新横浜駅停車の「ひかり」は、2本だけでした)

同時に市営地下鉄3号線が横浜と新横浜間開通しました。この日から初代モデル0系に加え、100系が登場し20年目にして「2分」東京大阪間の時間が短縮されました。

たった2分ですが、新幹線にとって価値ある2分でした。

ここに新幹線(鉄道創世記から)東京大阪間時間短縮の簡単年表を紹介しておきます。

1889年(明治22年)20時間5分(新橋~神戸間)

1896年(明治29年)17時間9分(新橋~神戸間)

1921年(大正10年)11時間50分(東京~神戸間)

1930年(昭和5年)9時間00分(東京~神戸間)

1934年(昭和9年)8時間37分(東京~神戸間)

※(東京~大阪間)8時間 超特急「燕」

1949年(昭和24年)9時間00分(東京~大阪間)

1956年(昭和31年)7時間30分(東京~大阪間)

1959年(昭和34年)特急「こだま」の所要時間6時間40分

1960年(昭和35年)6時間30分(東京~大阪間)

東海道新幹線開業

1964年(昭和39年)4時間00分(東京~新大阪間)

1965年(昭和40年)3時間10分(東京~新大阪間)

1985年(昭和60年)3時間08分(東京~新大阪間)

1988年(昭和63年)2時間49分(東京~新大阪間)

1992年(平成4年)2時間30分(東京~新大阪間)

2015年(平成27年)2時間22分(東京~新大阪間)

「ひかり」大増発から7年

1992年(平成4年)3月14日のダイヤ改正で

「のぞみ」が下りだけですが新横浜に一部停まるようになりました。

そして

2008年(平成20年)3月15日

すべての「のぞみ」「ひかり」が新横浜駅に停車するようになります。

新横浜エリアは新幹線が開通する前、横浜市内最大の水田地帯でした。田んぼの真ん中にできた新幹線駅は「岐阜羽島」と「新横浜」くらいではないでしょうか。とても中途半端な立地性をもったエリアでしたが、兼ねてよりの環状鉄道計画(二俣川から新横浜経由 日吉)が実現するようになり、道路も「横浜環状北線」着工中で新横浜から羽沢にかけて劇的な変化が起ってくるでしょう。

駅ビル(キュービックプラザ)も完成し

半世紀かかった副都心構想が形になりつつあります。都市計画には時間がかかりますね。

|

| 新横浜駅前 |

(ひとこと)

道路計画に傾斜した都市計画はもう無理があるようです。新横駅前の環状線がかなり重荷になっています。新線駅が道路下に出来る予定ですが、商業核になるかどうかちょっと疑問視です。

(ふたことめ)

新横浜のJR不仲関係もなんとかして欲しいものです。

|

| ようするに二社共有サービスはできません! |

(みことめ)

篠原口はいつまでこのままなんでしょうか

|

| 篠原口 |

No.73 3月13日 電話一本で直ぐに飛出す救急自動車

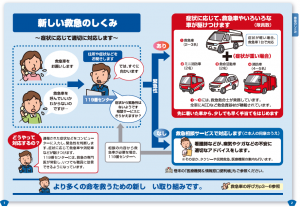

緊急時に安心して119番できる公共サービスが現在危機に瀕しています。

救急医療の崩壊です。

「救急車はタクシーじゃありません」という悲しいキャンペーンまで登場しました。

私たちは電話さえあれば緊急車両を呼び出すことができます。

この歴史は横浜から始まりました。

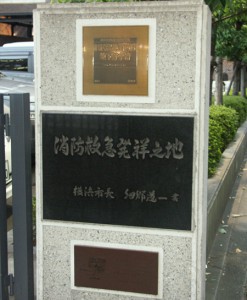

1933年(昭和8年)の今日、日本で初めて神奈川県警察部山下消防署に救急車が配備されました。

旧中消防署日本大通消防出張所の跡地に「消防救急発祥の地」記念碑が建っています。

山下消防署に配置された日本初の救急車はアメリカ製のキャデラックでした。

スペックは8気筒32馬力、最高時速40Km、全長5.3メートル、幅1.9メートル、高さ2.3メートル、白地に赤線を一本入れ、側面に「救急車」の三文字を表示、サイレン1個、患者用寝台1台、担架3機です。

当時の神奈川県内の自動車保有台数は4,259台(昭和7年11月末現在)ですから、かなり目立った存在だったようです。

救急車の運転手が2名、救護手(現在の救命士)が4名で二部制の隔日勤務をとり、市内16の病院へ病人を運ぶ体制を整えました。

「交通事故水火震災其ノ他ノ災害二因ル傷病者ニシテ應急救護施設ノ缺陥二基キ遂二貴重ナル人命ヲ損傷スル事例尠カラザルニ依り昭和八年三月救急自動車一輌ヲ備へ山下消防署二配置シ無料ヲ以テ傷病者ノ救護二従事セシメツツ、アリ而シテ實施以来着々成績ヲ擧ゲツ、アリ横濱市内ハ無論隣接町村二在リテモ廣ク之ガ利用ヲ希望ス」

日本国に公共の救急サービスが始まった記念すべきできごとです。

エピソードはさらに続きます。

横浜市は平成20年10月から全国に先駆けて救急業務の公正、公平化を確保するための「横浜型救急システム」を稼働しました。

「救急車はタクシーじゃありません」状況が横浜市でも近年慢性的に救命処置の遅延をもたらしていました。

この事態を解消するためにまず法律とシステムを変えました。

平成19年12月に「横浜市救急条例」が制定され平成20年10月施行されました。

(条例内容は下記からダウンロードしてください)

横浜市の救急出動件数は消防局統計で平成23年が167,075件(311のために増加)平成22年は158,631件にものぼります。

現場到着時間短縮を目指す国内初の新システムとして全国から注視されています。

|

| 市発行の119番ガイドブックより |

横浜市消防局(リンク更新しました)

横浜市救急条例

119番通報のかけ方

119番ガイドブック〜上手な救急車の呼び方〜

※本来、消防と救急は自治体の独立した公共サービスです。

戦後、消防組織は警察から独立し1948年に自治体消防制度が発足しました。

http://www.bousaihaku.com/

番外編 重箱の隅の快楽(追記・修正)

私の父は富士山をこよなく愛した平凡な歴史研究者でした。

私を含め家族は「重箱の隅」をつついて飯を食っていると(家族にありがちな)揶揄していましたがその親父の仕事を追体験している自分に快楽を感じています。

「史実にささいも重要も無い、真実は史実の積み重ねをどう解釈していくかだ」と聞かされていましたが馬耳東風でした。

現在父は認知症で無邪気な日々を暮らしていますが、時々研究者時代がフラッシュバッックし家族を驚かせます。

人間の生と死は不思議なもので、とにかく富士山好きだった都内通勤と富士山が良く見えるポイントを探して引っ越したくらいです。その父が、2013年2月23日「富士山の日」に自宅で眠るように亡くなりました。

話題を本来の横浜ブログに戻します。

現在、少しずつ昔撮ったフィルムの山を整理しています。

(2015年2月現在 相変わらず 遅々として進んでいませんが)

プリントしてないネガフィルムの確認が大変です。どこの写真?か

反転させないと中身がわからいからです。

発見したネガの2コマが気になったのでスキャンしてみることにしました。

浮かび上がった映像に釘付けになりました。

隅っこネタですが、

今日は二枚の写真の謎解きを開始してみることにしました。

共に現在無い光景です。

前後の写真から記憶を辿ると相鉄線、西横浜駅からイセザキまで歩いて行く途中らしいことがわかりました。

次に何時頃の写真か?

フィルムカメラ(銀塩)と完全にさよならしたのが

1999年ですのでそれ以前であることは間違いありません。

一枚目は画像に「鐵温泉(てつおんせん)」の名が確認できます。

西区霞ケ丘辺りにかつて存在した大きな<鉱泉の温泉場>で、明治18年から戦後のある時期まで開業していたそうです。

かなり広い敷地で、写真はその「門」の部分です。

私が保土ケ谷区に転居後の写真ですので、

1989年以降に時間が絞られてきました。

この鐵温泉、

「赤門」の名で知られる大きなお寺、東福寺を過ぎたあたりに位置します。

吉川英治の自伝にも登場するこの宿は、日本の初代総理大臣、伊藤博文や横浜を訪れた政府要人が宿泊したそうです。

ネットレベルでは資料が簡単に出てこないので、

図書館に通わないと史実には出会えそうにありません。

赤門東福寺は、富貴楼の「お倉」の墓があるそうです。

|

| 東福寺山門 |

鉄温泉に戻ります。

では上から見たら敷地はどうなっているか?

国土地理院の航空写真を検索し、1977年空撮写真を見たところすでに空き地になっていました。

|

かなり広い敷地ですが全て温泉施設だったかどうか判断できません。

1981年に発刊された写真集「グラフィック西」(昭和56年刊)に二枚の「鐵温泉(てつおんせん)」写真が収録されていました。

比較的高い所から撮影されています。

おそらく藤棚に抜ける切り通し道路から撮られたものでしょう。

写真を見ると鐵温泉の向こうに崖が写っているのが野毛山公園です。

撮影年代が明記されていませんが、年代が推定できる建物が写っています。崖に添って「グリーンコーポ野毛山」が建っています。

現在外観がリフォームされていますが、マンション資料では1980年6月竣工とあります。

|

| 右上の橋が延びている建物が資料に見えたグリーンコーポ |

以上の調査から、1981年まで温泉の建物は残っていましたが、庭等はすでに空き地になっていたのではないかと推測できます。

(霞ケ丘の不動尊)

次に二枚目。

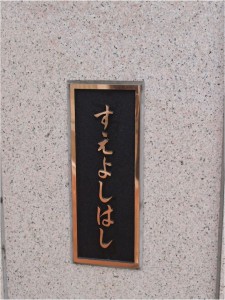

まず、橋名ですが写真を良く見てください。

よーく。

「未吉人道橋(すえよしじんどうはし)」。

「未吉人道橋」(すえきちじんどうばし)って書かれていますね。

「末吉人道橋」ではないですよね。

横浜市内に未吉橋はありません。鶴見川、大岡川に架かる末吉橋くらいしかありません。

グーグルって最近余計な仕事し過ぎです。「未吉橋(みきちばし)」と入力して「三吉橋」がずらーーと出てきたりします。打ち間違えまで勝手に想定してくれるようですが邪魔臭いですね。

さらに日吉橋まで。(ヒとミの誤読まで配慮??)

末吉橋に戻します。

横浜市道路局 橋梁課の平成17年の記者発表資料です。

「旧末吉橋は、関東大震災の復興橋梁として昭和4年に二級河川大岡川に架けられました。幅員が5.1mと狭く、歩道も無かったため、昭和45年に幅員2mの人道橋を新たに併設しました。」(引用元)

写真はこの歩行者専用の橋を撮ったものということがわかりました。

どうみてもこの写真は未吉人道橋ですね。

お粗末様でした。

No.72 3月12日 シルクセンター完成式典挙行

戦後横浜は、

戦災(横浜大空襲)と米軍接収により都市機能が疲弊していました。

折しも開港100周年(1959年)のタイミングに、復興のシンボルとして「生糸貿易の振興」のために神奈川県と横浜市は共同でシルクセンターの設立を提唱しました。

そして官民協力のもと1959年(昭和34年)のこの日、完成し記念式典が行われました。

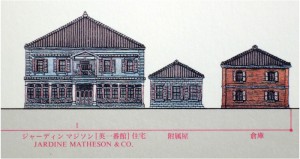

シルクセンターの建つ中区山下町1番地は、かつて居留地1番地でした。

ここに開港後いち早く商館を建てたのが極東貿易の最大手イギリスの貿易商社ジャーディン・マセソン商会です。

外資の日本第一号で「英一番館」と呼ばれていました。因みに長崎に進出したジャーディン・マセソン商会の代理店が坂本龍馬の支援者グラバーです。

明治維新直後にジャーディン・マセソン商会横浜支店長に就任したのが、

幕末福井藩を脱藩し英国に密航した「吉田 健三」です。

この人物、豪快なビジネスマンで支店長時代に日本政府を相手にビッグビジネスを幾つも成功させます。三年で商会を辞め、高額の慰労金を元手に独立し学校、新聞社の事業、ビールやフランネルの輸入で大成功します。

自由民権運動を支援し東京を追放されたこともあります。

横浜の太田町に豪邸を持ち久保山に浄土真宗「吉上山 光明寺」というお寺を明治21年に菩提寺として建立します。

この「吉上山 光明寺」の書院は小田原御用邸の常宮御座所を移築したもので国登録有形文化財です。

吉田健三の養嗣子となった人物が「茂」で、後の外務大臣、総理大臣となった吉田茂です。

吉田茂は父の死後大磯に移りますが、

戸太町立太田学校(太田小学校)に通ったハマっ子時代があります。

話しが横道にそれました。

ジャーディン・マセソン商会の土地は、その後横浜市の土地となりシルクセンターが建ちます。

|

| 築港局下がジャーディンマセソン商会 |

このシルクセンターを設計した建築家は神奈川県立近代美術館、神奈川県庁新館を設計した「坂倉準三」です。(新宿西口駅前広場の設計他多数)

丹下健三、前川国男、吉阪隆正と並び世界的建築家ル・コルビュジエのアトリエ出身の四天王の一人です。

シルクセンターそのものは、経営的には決して成功したとはいえません。

様々な苦難の道を歩みます。生糸輸出産業そのものが衰退し、市場が消滅します。センターに併設された「ホテル」も客室にスプリンクラー設置を義務づける建築基準法改正に適応できず廃業し現在は客室を活かしたSOHOオフィスとして稼働しています。

2月25日 絹と女と桑畑も参照

|

| 神奈川県立近代美術館鎌倉館 |

近代美術館は、2016年(平成28年)3月末の土地貸借契約満了をもって閉館案が出て現在存続を巡り議論が続いています。土地所有権が鶴岡八幡宮にあり、神奈川県と土地の貸借契約を結んでいるそうです。鶴岡八幡宮側は、継続を希望しているらしい?ようですが

2016年3月末の土地貸借契約満了をもって閉館の見通しとなっています。

【番外編】資料探しの難しさ(一部加筆)

(ネット時代の情報検索)

インターネットによる情報探しにはかなり慎重さが必要になる。

便利な反面、意外な落とし穴が待っている。

まず、Wikipediaには幾つか注意しなければならない点がある。例えば数値が必ずしも合っているとは限らない。

過去に年月日表記の間違いを幾つか発見している。

次に、あるテーマに関して「一部の情報」または「一面的情報」しか掲示されていない場合も多々ある。

例えば、「川上音二郎」の表記で横浜、茅ヶ崎での活動、足跡が一切無いのは不自然といえる。

記述は福岡県関係の資料オンリーである。(20120310時点)

注目度の高いテーマ、かなり専門家が関わっている場合は情報の熟成度が高くなるが、慎重に二重の確認が必要かもしれない。

(ゴミ屑)

ネットのもう一つの危険性は、誤植や一時期の間違いがそのままネット上に残されている点だ。

身近でその基本的な正誤を知っている場合は修正が効くが、真偽を確かめる方法が必要になって来る。

神奈川県のサイトで下記の記事を発見した

*******

インターネット上の誤った情報にご注意を

・最近、インターネット上のフリー百科事典や掲示板等において、神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例に関する誤った情報が見受けられます。

(誤った情報の主な内容)

・この条例により未成年者は調理師や製菓衛生師の受験ができない。

・この条例により飲食店や医療関係者等が行う仕入れや診察準備等の正当な業務に制限が生じる。

・この条例により県内の専門学校等に未成年者が在籍できない。

・これらの情報は、全て根拠のないものであり、この条例によって上記のような制限は発生しませんので、ご注意ください。

・関係する解釈については、Q&Aをご覧ください。

・この条例に関するお問い合わせ:神奈川県県民局青少年部青少年課

・調理師、製菓衛生師に関するお問い合わせ:神奈川県保健福祉局生活衛生部環境衛生課

**********(引用終わり)

(過去のゴミが生きている)

例えば オリエントホテル開洋亭はすでに廃業、取り壊されているが、資料画像のようなページが現存している。

複製情報の流布と拡散が情報構造を複雑にしている点が問題点として指摘できるだろう。エントロピーの法則ではないが、拡散した情報を消し去ることは皆無である。

記憶にではなくデジタルで深く記録されていくからだ。

これは厳密にいえばメディアの誤報にも言えることでで、これからのメディアの責任として誤報の修正は十分に行う必要があると私は考える。

従前では、メディアの修正や謝罪はすごく地味に小さく露出する傾向にあるが、ネットが全てアーカイブ機能を持っている以上、情報拡散へのなんらかの対策も必要になってくるのではないか。

ある種のデマ、陰謀説、都市伝説もネットである時に真実かのような牙をむき出しにしてくる。虚偽のローンダリング機能の危険性についても意識する必要がある。

飲食店とネット評価の危うい関係もそろそろクラッシュする頃だと感じる。参加型なり取材型の評価軸がゆらぎつつある。どこが評価されたかではなく、誰が評価したかに傾斜しつつあるからだ。食など価値観に影響される分野を投票や安易な評価で尺度かする無意味さにそろそろ気がついても良い頃だろう。作為的な情報操作も検証の術を得ていない。

例えばザガット・食べログ等の限界がそうだ。

サーベイを世論調査と同様というが果たしてそうだろうか?

食に民主主義的なるものが通じるのだろうか。

ラーメンならラーメン、カレーならカレーというったカテゴリーを切って掘り下げる傾向は面白い。レストランという大まかなくくりでランキングする時代はもう終わったのではないか。

テーマを戻す。

検索サイトは最近どうも結果表示に不自然さを感じるのは私がすでに最新の検索エンジン及び検索サイトの運営方針についていけないからだろうと思うが、冗長的というか余計なものが多すぎる。

この中から欲しいものを探し出すには、以前よりも経験と時間が必要になってくるから皮肉だ。

ネットライブラリーにはレファレンスサービスが(ほとんど)無い。

ダイレクトに情報に行き着くように仕組まれる。

電子資料の二次化がもう少し充実していく必要があるだろう。

その意味で 初期のオールアバウトには期待していたのですが…

一方で

一次資料のデジタル化(アーカイブの整備)が進んでいることは大変評価できる。

これはデジタル文化の最大恩恵だ。

大学図書館、専門図書館(資料室)及び関係者の努力に対し御礼を言いたい。