【番外編】 ドイツ横浜

横浜とドイツの深い関係リンク集を作ってみました。

■本格的なドイツパンといえば!

横浜 天然酵母パン パン工房むぎや (MUGIYA)

http://www.mugiya.com/

※ドイツパンというより Yokohama パン!

アムフルス(Am Fluss)

東横線綱島駅の西口から徒歩4分

(味は未確認)

日本大通り「アルテリーベ」

http://www.alteliebe.co.jp/yokohama/

厳密に言えば?オーストリアかな?

昔の佇まいが好きでしたが 現在はスタイリッシュです。

■学校もばりばりドイツ

1904年に創立された東京横浜独逸学園(DSTY)

http://www.dsty.jp/schule/japanisch

■今年は春にも

横浜赤レンガ オクトーバーフェスト2012

http://www.yokohama-akarenga.jp/oktoberfest2012/

■横浜日独協会

http://jdgy.sub.jp/about.html

横浜市はフランクフルトに事務所があります。

http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/kokusai/exchange/office/ffoffice.html

ドイツ フランクフルト市は横浜市のパートナー都市です。

フランクフルト市とは地球温暖化対策、経済、文化芸術創造都市の分野での交流を進めています。

姉妹港もあります。ハンブルグ港です。

1992年10月27日姉妹港提携

http://www.hafen-hamburg.de/

関連ブログ

No.162 6月10日(日)日本よさようならである。

※(ちょっと残念)

1922年3月7日にドイツ風の軽食の店「E・ユーハイム」横浜市中区山下町にオープンします。関東大震災によって「E・ユーハイム」は焼失し神戸に移り現在のユーハイムが誕生します。

神戸で再起を目指した時にアドバイスしたのがバレリーナのアンナ・パヴロワさん。「JUCHHEIM’S」を三宮に開店し現在に至ります。

http://www.juchheim.co.jp/

No.162 6月10日(日)日本よさようならである。

外国関係エピソードシリーズ最終回は「ドイツ」です。

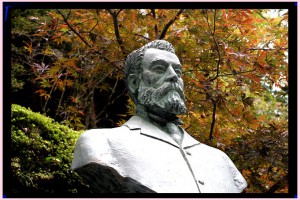

27歳の若き医師が1867年(慶應3年)6月横浜港に降り立ちました。

そして約40年暮らした「日本」を後にしたのが1905年(明治38年)の今日6月10日(土)です。

同じ横浜港から母国への失意の旅発ちでした。

働き盛りの30年に及ぶ時間を遠き異国で過ごしたドイツ人医師の名はエルヴィン・フォン・ベルツ。

「お雇い外国人」としては異例の長きに渡り日本の近代医学に貢献しました。

彼が日本で果たした軌跡は多大なものがあります。

岩波文庫で「ベルツの日記」という名著が出ていますので、是非参考にしてください。

ここでは、簡単にベルツとドイツと横浜の関係について簡単に紹介しておきます。

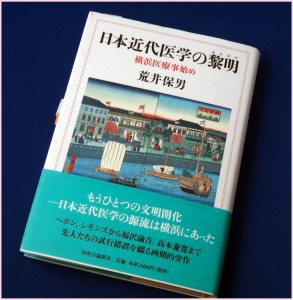

(混迷の文明開化)

日本は近代化を急ぐあまり、当時の先進国のおかれた状況とは関係なく、各国の“良いこと取り”をしようとします。さらに、導入者どうしの権力闘争が起こり、制度の本質を見失う事態も頻発します。

憲法を初めとする法律体系、陸海軍の軍隊制度、高等教育といった諸制度は英米仏独といった各国の制度が混在したままの導入が行われます。

医学の世界も、フルベッキによるアドバイスで英国医学から一気にドイツ医学に変更されます。

明治維新直後は漢方医学、オランダ医学、イギリス医学(アメリカ)の三つの流れがありましたが、政府はイギリス系とオランダ系の主導権争いを嫌い?

ドイツを中心とした医学制度を推進します。幕末から英国医学を積極的に導入し、推進してきた中心地が横浜でした。

臨床重視の英国医学、病理研究重視の独国医学、現在では両輪となっていますが、当時は両国の科学に対する文化ギャップがそのまま日本で争われた形となりました。

1872年(明治5年)

当時の神奈川県令大江卓らの積極的な働きで東京大学南校からデュアン・B・シモンズ(Duane B. Simmons、1834年〜1889年)を招聘し、英米式医療を導入します。

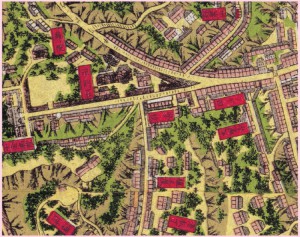

「横浜共立病院」その後「十全医院」となり、現在の横浜市立大学医学部となるまで英米医学が脈々と流れています。市大浦舟病院にはシモンズの碑が建てられています。

|

| 十全医院は当初 野毛(現在の老松中)にありました |

(ベルツは違った)

日本がドイツ流の医学制度を東京大学医学部を中心に確立していきます。病院でカルテというドイツ語が現在も使われていますね。

あるときは、ドイツ派とイギリス派で病気の原因を巡って大論争を展開したりしますが、全体的にはドイツ医学が主流となります。

しかし、明治期30年日本で暮らしたベルツは、ドイツ流といったこだわり無く、広い視野に立って医学を教えていきますが、かなり手厳しい批判も行います。

日本はそのような彼を次第に軽視するようになります。

結果、日本で結婚した夫人とともに日本を離れ故郷シュトゥットガルトに帰国し64歳の生涯を終えます。

(ベルツの言葉)

「日本人は、科学の樹を育てるのではなくて、果実だけを求める」

「日本人は西欧の学問の成り立ちと本質について大いに誤解しているように思える。日本人は学問を、年間に一定量の仕事をこなし、簡単によそへ運んで稼動させることのできる機械の様に考えている。しかし、それはまちがいである。ヨーロッパの学問世界は機械ではなく、ひとつの有機体でありあらゆる有機体と同じく、花を咲かせるためには一定の気候、一定の風土を必要とするのだ。日本人は彼ら(お雇い外国人)を学問の果実の切り売り人として扱ったが、彼らは学問の樹を育てる庭師としての使命感に

燃えていたのだ。・・・つまり、根本にある精神を究めるかわりに最新の成果さえ受け取れば十分と考えたわけである。」

「もし日本人が現在アメリカの新聞を読んでいて、しかもあちらの全てを真似ようというのであれば、その時は、日本よさようならである。」

※(余談)

■草津温泉はベルツによって再評価され、彼の碑がここにも建っています。

す。

http://www.kusatsu-onsen.ne.jp/

■1883年(明治16年)箱根富士屋ホテルに滞在中、女中の手が荒れているのを見たのをきっかけに、「ベルツ水」を処方。

現在でもグリセリンカリ液として日本薬局方・薬価基準に収載されており製造販売されています。