第689話【横浜の記念式典】もう一つの幻イベント

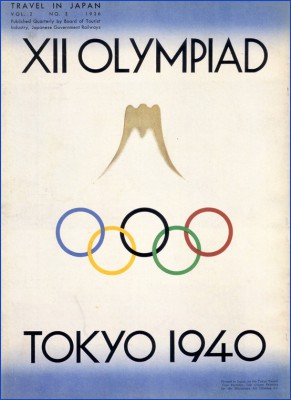

1940年(昭和15年)東京オリンピックの影で同じく延期となった国際イベントがありました。

会場も東京と横浜に決まっていました。

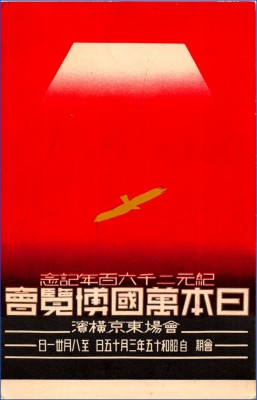

日本萬国博覧会(EXPO JAPAN)です。

この萬国博覧会は1940年3月15日〜8月31日の期間に開催される予定でした。オリンピック同様に日中戦争の激化などを受けて開催を延期します。

この萬国博覧会は1940年3月15日〜8月31日の期間に開催される予定でした。オリンピック同様に日中戦争の激化などを受けて開催を延期します。

EXPOとは、国際博覧会条約(BIE条約)に基づいて行われる博覧会のことで、国際機関が認定した国際博覧会のことを指します。国が申請し、総会で承認される必要があります。システムはオリンピックと似ていますね。

昭和に入り、横浜は復興振興を兼ねイベントを重ねます。

※産業文化展覧会

1931年(昭和6年)11月3日〜9日の一週間

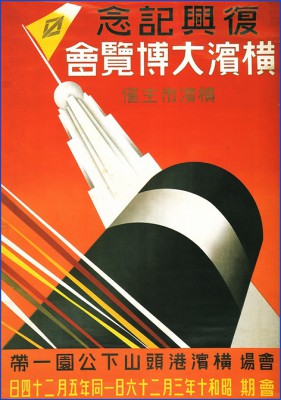

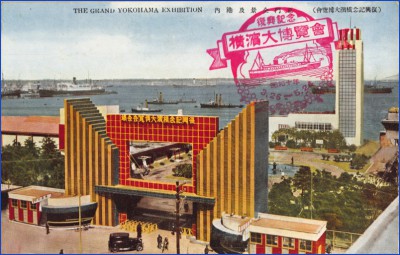

※復興記念横浜大博覧会

1935年(昭和10年)3月26日〜05月24日

この博覧会は3,299,000人を動員します。

この博覧会は3,299,000人を動員します。

「大正12年の関東大震災から立ち直った横浜市が復興を記念して産業貿易の全貌を紹介するため、山下公園約10万平方メートルを会場に開催した。風光の明媚と情緒随一の山下公園には、1号館から5号館まで各県と団体が出展、付設館として近代科学館、復興館、開港記念館のほか、正面に飛行機と戦車を描いた陸軍館と、1万トン級の巡洋艦を模した海軍国防館が作られ、館内に近代戦のパノラマがつくられ、戦時色の濃い内容であった。特設館は神奈川館のほか満州、台湾、朝鮮などが出展。娯楽施設は真珠採りの海女館、水族館、子供の国などがあり、外国余興場ではアメリカン・ロデオは、カーボーイの馬の曲乗りと投げ縄や、オートバイサーカスなどの妙技を見せ喝采を浴びた。この博覧会は百万円博といわれた。」(乃村工芸サイトより)

引き続き

1940年(昭和15年)の皇紀二千六百年に合わせ

東京オリンピック、日本萬国博覧会が計画されました。

日本が初めて国際的な博覧会に参加したのは1867年(慶応3年)のパリ万博です。

その後、積極的に外国の博覧会へ参加し同時に国内でも多くの博覧会を開催することになります。

国際博覧会の場合、前述の通り<国際機関>の総会での認定が必要となります。

明治時期から昭和の戦前期にかけて万博の日本開催を計画しますが中々開催に至りませんでした。国際機関認定の「日本万国博覧会」=大阪万博が1970年に開催するまで100年の歳月がかかったことになります。

一方で横浜ならではの大型イベントが開催されました。

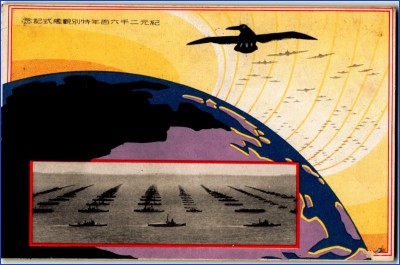

観艦式です。

13回 1927年(昭和2年) 10月30日 大演習観艦式 横浜沖

14回 1928年(昭和3年) 12月4日 御大礼特別観艦式 (昭和天皇即位式)※史上最大 横浜沖

15回 1930年(昭和5年) 10月26日 特別大演習観艦式 神戸沖

16回 1933年(昭和8年) 8月25日 大演習観艦式 横浜沖

17回 1936年(昭和11年) 10月29日 特別大演習観艦式 神戸沖

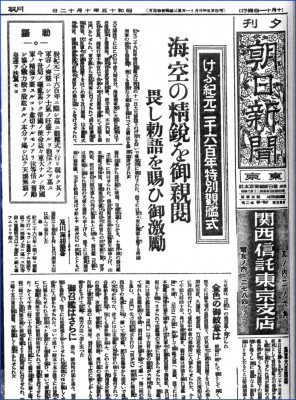

18回 1940年(昭和15年) 10月11日 紀元二千六百年 特別観艦式 横浜沖

観艦式は 明治以降 18回開催されますが、半数が横浜港で開催されました。

特に第5回の日露戦争凱旋観艦式以来の14回中、8回が横浜沖で開催されます。

観艦式は横浜にとって日常イベントになっていたようです。

1940年(昭和15年)オリンピックと万博が中止になった年、横浜港では「紀元2600年記念特別観艦式」が挙行されますが、規模は航空機中心で艦船の規模はかなり控えめとなりました。日米が戦争に突入する一年前の頃の出来事です。

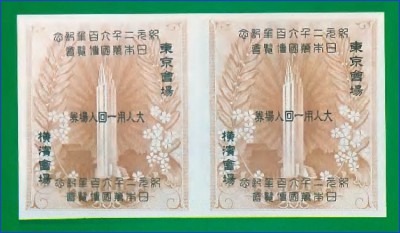

紀元二千六百年「日本萬国博覧会」入場券。

紀元二千六百年「日本萬国博覧会」入場券。

※ネット情報の多くが東京会場としていますが、横浜もしっかり会場となっています。

※ネット情報の多くが東京会場としていますが、横浜もしっかり会場となっています。

昭和初期、日本が国際関係に行き詰まり開戦を選ぶに至った十数年、イベントで横浜が賑わっていたことも記憶に残しておいて欲しいものです。

【一枚の横浜絵葉書】神奈川熊野神社(688話)

ここに偶然手に入れた二枚の戦前の絵葉書があります。

タイトルは「熊野神社拝殿(神奈川)」と「熊野神社正面(神奈川)」

タイトルは「熊野神社拝殿(神奈川)」と「熊野神社正面(神奈川)」

この「熊野神社」は現存するのだろうか?

するとすればどこか?探してみることにしました。

この作業、意外に難しかったので、推論のプロセスを簡単にトレースしてみます。

●第一段階

この二枚の絵葉書は表面から戦前の発行であることが判りました。(ここでは画像は省略します)

ではこの「神奈川」は神奈川県を示しているのか?それとも横浜市内の神奈川を示しているのか?

この絵葉書の神奈川は横浜の<神奈川>と考えるのが妥当だと思います。一般的に県下全般の表示は特別な施設に限られていて 多くは地域の地名が入っているからです。

●第二段階

戦前の神奈川は現在の神奈川区に含まれほぼ一致します。そこで神奈川区に熊野神社が幾つあるのか?ネットで探すと熊野関係は三社が見つかりました。

○<東神奈川熊野神社> 神奈川区東神奈川1-1-3

○<熊野社> 神奈川区菅田町2712

○<須賀社> 神奈川区菅田町熊野台2669(地名が熊野台なので関連を考えました)

近隣の鶴見区にも3社ありましたが地理的にも離れているので除外しました。

▲熊野神社 横浜市鶴見区市場東中町9-21

▲熊野神社 横浜市鶴見区寺谷1-21-7

▲熊野神社 横浜市鶴見区北寺尾2-3-30

神社には社格というランクがあるのですが、絵葉書になる位ですから、地域を代表する神社だろうと推定できそうなので、神奈川で一番の神社を探したところ「東神奈川熊野神社」にほぼ間違いないことが判りました。

この「東神奈川熊野神社」以前訪れたことのある神社です。京急仲木戸駅からほど近い住宅街の中にあります。

この「東神奈川熊野神社」以前訪れたことのある神社です。京急仲木戸駅からほど近い住宅街の中にあります。

ところが、絵葉書と現在の社殿、鳥居の姿・軸が異なります。

これではここだ!と確定することができません。では「東神奈川熊野神社」の歴史を追ってみました。

これではここだ!と確定することができません。では「東神奈川熊野神社」の歴史を追ってみました。

■寛治元年に神奈川郷の鎮守として権現山(幸ヶ谷山上)に勧請

■応永五年正月山賊等のため祠宇焼失

■明応三年再建

■永正七年、権現山合戦で火災などですべてなくなる。

■正徳二年(1712)現地に遷座

■慶応四年正月大火で類焼、その後、社殿、神楽殿、神輿庫等を整備

<絵葉書の発行された時期はこの間あたりと推定できます>

■昭和二十年五月二十九日戦災(横浜大空襲)により焼失

■昭和三十八年八月現社殿を再建

■昭和三十九年に竣工奉祝祭。鳥居、玉垣、氏子会館(四十九年)、戦没者慰霊碑(四十一年)を建設

という記録がありますので、戦災で失った後の再建で社殿の様式が変わった可能性が判ります。この記録を解釈する限り<狛犬>は再建されていないようですので、絵葉書と現在の神社から痕跡を探す必要がでてきました。実際 現地に行ってみることにしました。

結果は実に簡単に判明しました。神社の方に写真を見せたところ、

「焼ける前のものですね」という答えをいただき、この絵葉書が「東神奈川熊野神社」であることが確定しました。なぜ建築様式が変わったのか?についてはご存知無く、今後の課題となりました。

「当時の狛犬が残っています」

合致しました。阿吽の内 本殿に向かって左側の「阿」は嘉永年間 「吽」は平成に入って修復されたものです。幕末期の記憶が残されていました。この「神奈川熊野神社」起源は近くの「権現山」です。次回は権現山から梅干しの道を探ってみます。

合致しました。阿吽の内 本殿に向かって左側の「阿」は嘉永年間 「吽」は平成に入って修復されたものです。幕末期の記憶が残されていました。この「神奈川熊野神社」起源は近くの「権現山」です。次回は権現山から梅干しの道を探ってみます。