第891話【横浜の橋】珍しいA ・B 橋

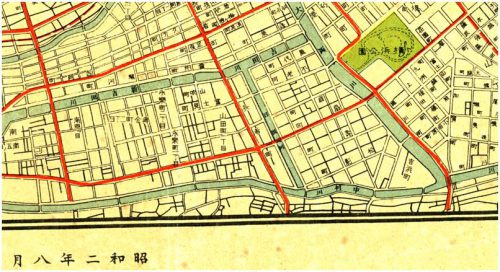

かつて大岡川には川の十字路がありました。

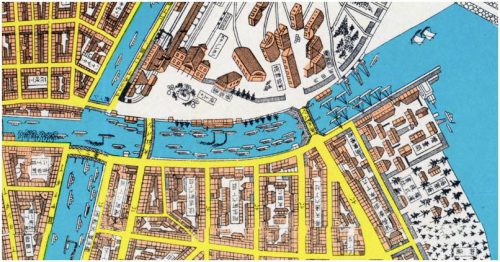

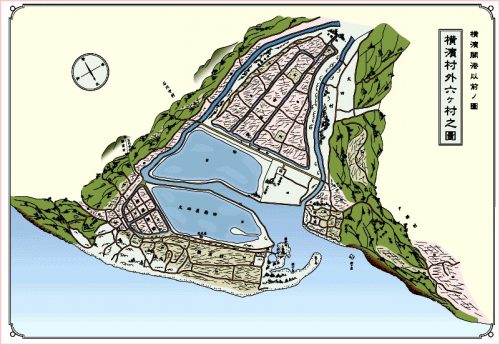

大岡川下流域は吉田新田の干拓によって誕生した運河の町です。<灌漑水路>として中村川・派大岡川が生まれ堀川が作られ、明治に入って堀割川開削で磯子湾につながることで水運機能が高まります。

水田の吉田新田域が次第に宅地化・近代化していく過程で<灌漑水路>が<水運水路>として「吉田川」「新吉田川」「日ノ出川」「富士見川」が整備されていきます。

この時期に、横浜にとって重大な事業計画が進められます。野毛浦地先に鉄道が引かれる用地が埋め立てられることになりました。

ここに排水路を兼ねた「桜川」が誕生します。

ここに排水路を兼ねた「桜川」が誕生します。

大岡川に桜川と派大岡川が繋がり川の交差点が誕生します。

ここには「柳橋」と「錦橋」、大岡川には「都橋」「大江橋」が架かっていました。

※明治初期には「櫻橋」という木製の橋が短期間ですがありました。

このポイントは首都高速道路、JR根岸線、市営地下鉄、大岡川、幹線道路が集中し大工事が行われた場所でもあります。

「桜川」と「派大岡川」が無くなり大岡川だけになった時に、道路整備が行われ「桜川新道」ができ大岡川に「桜川橋」が架けられます。

この桜川橋は珍しい橋の一つだと思います。

構造的には普通の<上下線分離型>2連橋ですが上下で”橋名”が異なります。

普通は上下まとめて名称が付けられます。

近隣に架かる(っていた)「紅葉坂」「国際橋」も上下線分離型の2連橋です。さらには上下線、長さが極端に変わる「新山下橋」も上下線分離型の2連橋ですが名前は一つです。

「桜川橋」 上下線に区別がある別の名を持つ”大変珍しい橋”なんです。

上流から

「桜川A橋(さくらがわえーきょう)」

長さ41.8m

幅は16.8m

架橋年は昭和48年

「桜川B橋(さくらがわびーきょう)」

長さ38.7m

幅は16.8m

架橋年は昭和48年

普段、橋上を走っていると全く判りませんが、

川筋や袂から眺めるとしっかり「桜川B橋」のみ明記されています。

桜川物語も調査中ですのであらためて紹介します。

第890話【横濱の風景】西之橋からみる風景

ふと気がついた疑問をFacebookにアップしたネタですが、結構反応があり改めて確認してみると面白いのでブログアップします。

昔の絵葉書や地図を少しコレクションしていますが、

絵葉書とマップを比較することはほとんどありませんでした。

今回のテーマは

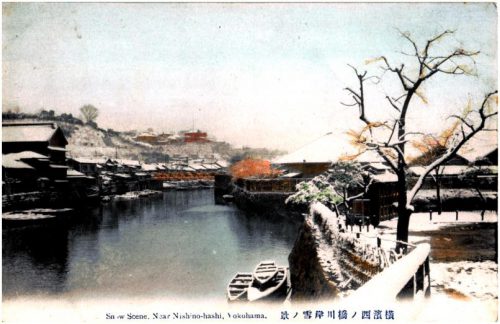

【中村川】横濱西ノ橋川岸雪ノ景

横濱の冬景色の絵葉書は少なく風情のあるいい風景です。

この絵葉書に関してこれまで

下記のキャプションを用意してきました。

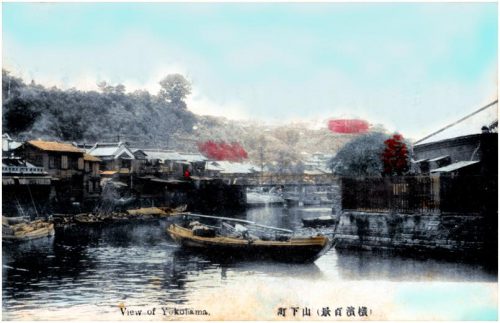

「中村川と堀川そして埋め立てられた派大岡川が交わるあたりを西之橋から見た雪風景です。現在は石川町駅と首都高速が川の上にありこの風景の面影は殆どありません。今の西之橋は大正15年に再建された震災復興橋の一つで画像上流には、中村川に架かる亀之橋が見えます。昔の美しい景色が写る貴重な運河の風景です。」

ここで遠くに見える橋を中村川に架かる「亀之橋」とばかり思い込んでいました。 根拠は「横浜絵葉書」関連書籍に同じ風景が収録されていて

根拠は「横浜絵葉書」関連書籍に同じ風景が収録されていて

説明文では「亀之橋」とあったので検証しなかったからです。

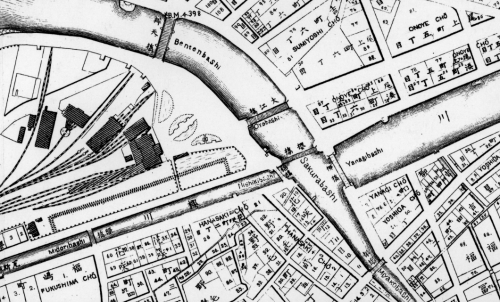

ところが実際「西ノ橋」袂に立ってみるとここから亀之橋を確認することはかなり厳しい角度にあります。

奥に見える高架は根岸線、その奥が 「石川町駅前歩道橋」です。

奥に見える高架は根岸線、その奥が 「石川町駅前歩道橋」です。

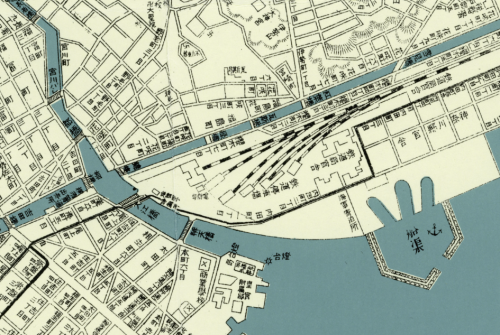

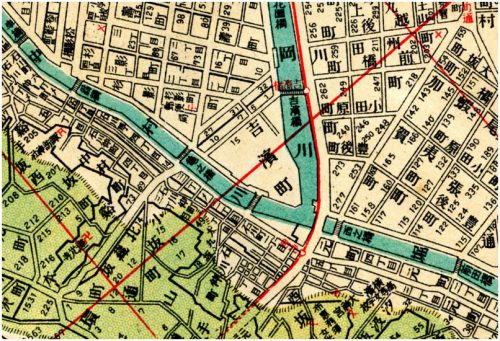

1960年代に首都高工事で「派大岡川」を埋め立てた際に少し中村川の川筋が変わった可能性もあるので、過去の地図を幾つか探し出してみることにしました。

見えないこともない?色々探してみると 発見したのがもう一つの橋でした。

「亀之橋」と「西之橋」の間にもう一つ橋が架かっている地図があったのです。

現在の根岸線の石川町駅前歩道橋あたりに架かっていたようです。

<ようです>というのは

この謎の橋が表記されていない地図もあったからです。戦前の地図、少なくとも橋に関しては、<謎の橋>が時折現れます。ここにもう一枚、陸軍測量部迅速図明治41年発行「横浜」を拡大しました。陸軍の迅速図の場合、要素が欠けている場合がありますが、余分な情報を付け加えることはありません。西ノ橋と亀之橋の間には橋が確認できます。

さて?

この橋の名は。地図上にも橋梁名が記されていません。

仮に<石川町橋>とでもしておきましょうか。

解明はこれからです。

さらにこの地図から新たなる疑問が。「堀川」ではなく「中村川」になっています。正式に堀川は何時から呼ばれるようになったのでしょうか。(2017.09追記)

また宿題が増えました。