ホーム » 2018 (ページ 5)

年別アーカイブ: 2018

第948話【横浜絵】五雲亭貞秀「横浜鉄橋之図」

・横浜絵の誕生

開港後、初代イギリス公使オールコック(Rutherford Alcock)が「人の住まぬ湾のはしの沼沢から、魔法使いの杖によって、日本人商人たちが住む雑踏する街ができた」「魔法使いの杖 の一振りによって茸の生えた一寒村が一瞬にして国際港と化してしまった」

と表現した横浜は徳川幕府末期に花開いた<経済・外交特区>として誕生しました。

横浜開港の表現を”一寒村”とする<元凶>の一人がcolonialismの真っ只中に生きたオールコックですが、確かに居留地には外国人が次々と移り住み、多くの商館やホテルといった洋館が日本人の手によって建てられていきます。

この時の様子が克明に描かれたのが「横浜絵」です。この横浜絵は当時を知る資料価値としても注目されています。

・横浜浮世絵

No.401 短くも美しく

外国人の風俗をモチーフとして制作され短期間に売り出された横浜浮世絵(横浜絵)はおよそ八百数十点にも及びます。

中でも私は五雲亭貞秀 作「横浜鉄橋之図」が好きです。

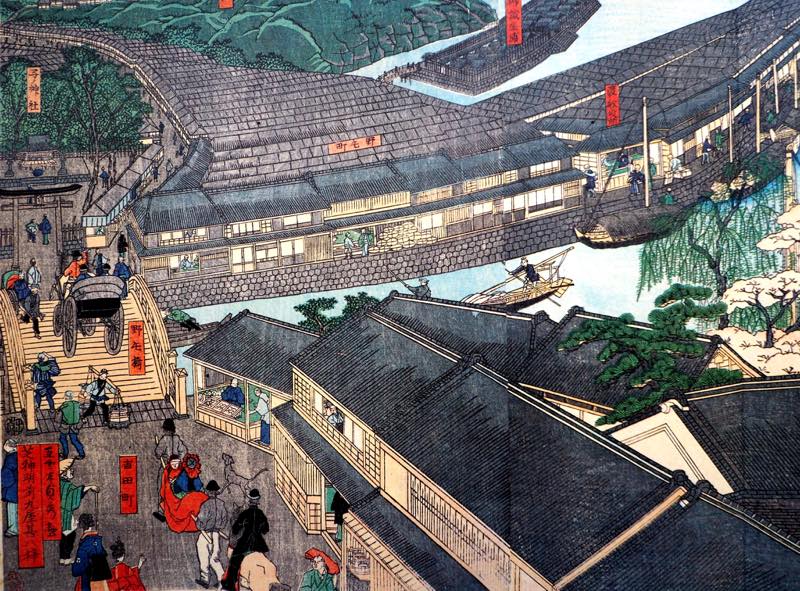

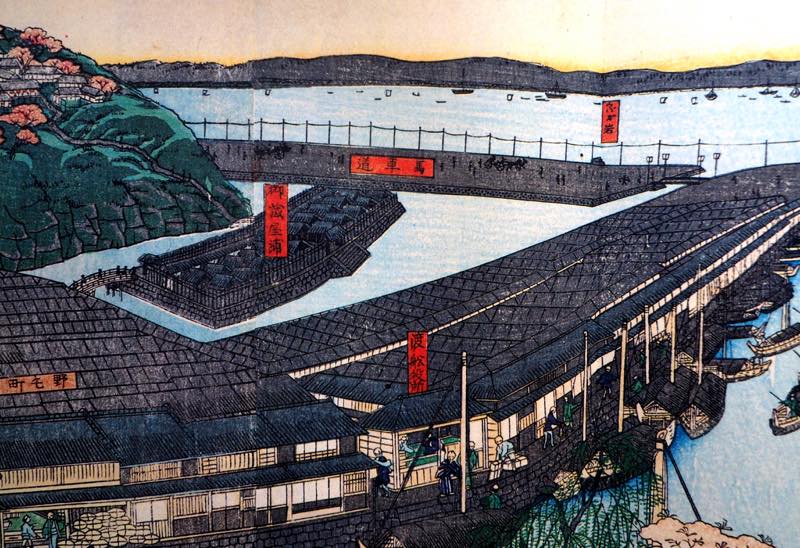

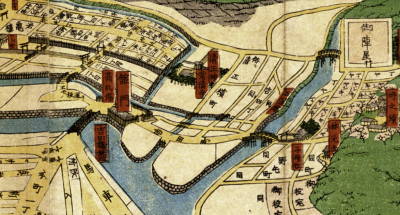

■五雲亭貞秀「横浜鉄橋之図」(大判横6枚)

横浜絵の第一人者である五雲亭貞秀は精密で鳥瞰式の一覧図を多く描いています。下総国布佐(現千葉県我孫子市)に生まれた貞秀は初代歌川国貞の門人として錦絵を学び五雲亭、玉蘭斎の画号で多数の作品を残しました。

「貞秀の作品は他の作者にくらべて写実的であるといわれ、歴史資料としての価値も高いといわれています。(開港資料館)」

この「横浜鉄橋之図」は横浜開港のシンボルの一つで1869年(明治2年)に燈台技師ブラントンの設計によって完成した「鉄橋」と呼ばれた吉田橋を描いたものです。

この作品は翌年の明治に入って間もない1870年(明治3年)に描かれました。

開港から11年目という短時間にこれだけ整った風景が誕生し維持された当時の人々の英知に感動すら覚えます。

■甍の波

五雲亭貞秀の洋館の描写も秀逸ですが

私は日本人街の描写が好きです。珍しい洋館やメインモチーフの「鉄橋」はデフォルメしたとしても、見慣れた日本人の住宅風景は素直に描写していると感じます。

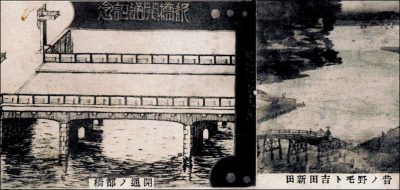

「野毛橋(都橋)」は前回のブログで紹介しました。

第947話【横浜の橋】リユース都橋(みやこばし)

開港時に突貫工事で完成した「横浜道」で一躍脚光を浴びた野毛橋は関内外発展により架替てその名を「都橋」と改名します。

木製の太鼓橋だった明治3年「野毛橋」の様子をこの横浜絵で知ることができます。

今回、

この作品を拡大してそこに描かれた当時の風景を少し読み解いてみたいと思います。

気になった「野毛橋」あたりをクローズアップしてみました。

・吉田橋と野毛あたり

吉田町と野毛橋の付近の絵図には

太鼓橋を渡る二頭だての馬車と

すれ違う人力車

魚を天秤棒で運ぶ魚屋らしい姿が描かれています。

吉田町の通りには

女性と子供が不思議な乗り物に載ってる姿が描かれています。

「駕籠」の一種でしょうか、運び辛そうです。

後ろからは馬上のお付きが従っているようにも見えます。そのすぐ横に洋犬が一匹描かれていますが、この一行が連れている犬と思われます。

また

この様子を二階から興味深く眺めている物見遊山風の人物も描かれています。

もう少し引いて見てみます。

野毛橋より下流左岸には米が積まれている店舗とさらに下流には「渡船役所」が描かれています。川沿いに柳や松、桜の木樹があり、荷物を積んだ船が何艘か見えます。大岡川を使った水運の賑わいが感じられます。一方 野毛橋を越え野毛の町に入ると子ノ神社の鳥居があり神社を回り込むように道が野毛山の方向に向かっています。

野毛橋より下流左岸には米が積まれている店舗とさらに下流には「渡船役所」が描かれています。川沿いに柳や松、桜の木樹があり、荷物を積んだ船が何艘か見えます。大岡川を使った水運の賑わいが感じられます。一方 野毛橋を越え野毛の町に入ると子ノ神社の鳥居があり神社を回り込むように道が野毛山の方向に向かっています。

他の資料からも「野毛橋(都橋)」を見てみましょう。

鉄道敷地埋立前夜

この「横浜鉄橋之図」の野毛浦近辺に戻ります。ここは明治4年に始まるまさに横浜駅開業前夜の風景です。

「馬車道」「姥が岩」の文字も読むことができます。

鉄道前夜、鉄の橋近辺の読み解きは別の機会に譲ることにしましょう。

第947話【横浜の橋】リユース都橋(みやこばし)

※なんとサボりにサボって2018年初ブログです。まずは慣らし運転で。

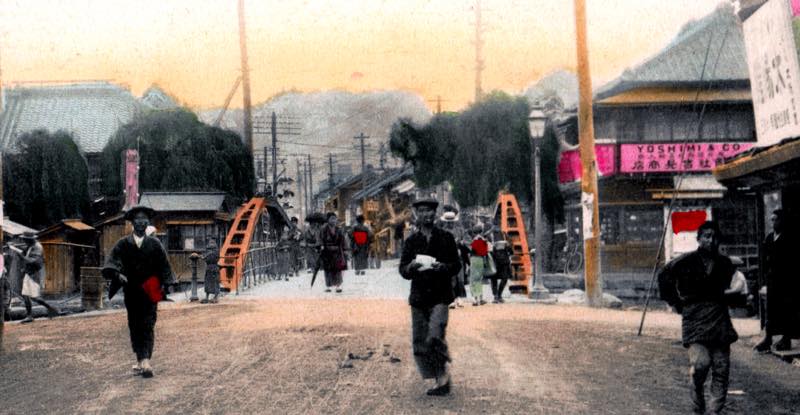

大岡川の橋を良く渡ります。

中でも「都橋」を渡ることが一番多く、好きな橋でもあります。橋には<蒲の穂>をモチーフにしたレリーフが飾られています。親柱の電灯にも重厚感があります。時折カモメが止まっている風景は港街を感じさせます。

「都橋」これまでもこのブログで何回か書いています。まずはこれらをちょっとまとめてみました。

No.425 川の交差点、都橋界隈

都橋は鉄道が初めて開通した1872年(明治5年)に「野毛橋」から改名した橋です。

野毛橋は幕末に「横濱道」が突貫工事で開通したことによって一躍重要な橋となりました。

「野毛町一丁目往還北側茅屋を毀ち、道路を改修し、野毛橋を毀ち、更に北方へ凡そ三間位置を換へ、橋台を築造し、無杭木橋に改造し、都橋と改称す同月野毛橋の古材を太田村に移し、以て栄橋を架す。」

埋立と護岸整備が進み、

幕末期に架けられた野毛橋の位置より三間(約5m)上流に都橋が架替えられます。当時の絵地図から類推すると、当初は子の神社脇を通り野毛橋へと繋がっていた<横浜道>が整備され道筋変更に伴い橋の位置も変わったようです。

(再生)

野毛橋の部材を再活用し上流の栄橋を架けたとあります。

リユースですね。

1882年(明治15年)に都橋は木橋から鉄橋に代わり、関東大震災で被災、しばらく暫定の木橋が架けられていましたが、1928年(昭和3年)7月に震災復興橋として生まれ変わります。この時に中村川に架かっていた「共進橋」の親柱を再活用され完成しました。 橋梁部材は、江戸期<木製の時代>から今日の鉄骨の時代まで時折条件次第で再利用されてきました。大岡川下流域では、西之橋が浦舟水道橋として再生されました。

橋梁部材は、江戸期<木製の時代>から今日の鉄骨の時代まで時折条件次第で再利用されてきました。大岡川下流域では、西之橋が浦舟水道橋として再生されました。 新山下の「霞橋」も部分的リユースです。

新山下の「霞橋」も部分的リユースです。

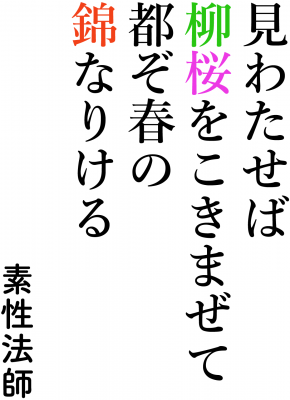

(都ぞ春)

都橋の「都」は、9世紀後半に古今和歌集で素性法師が詠んだ「見わたせば柳桜をこきまぜて都ぞ春の錦なりける」に因んでいます。 すでに大岡川本支流に架かっていた「柳橋」「櫻橋」を元に鉄道用地埋立で作られた櫻木川(櫻川)に架かる「錦橋」と共にこの句が当てられたと思われます。

すでに大岡川本支流に架かっていた「柳橋」「櫻橋」を元に鉄道用地埋立で作られた櫻木川(櫻川)に架かる「錦橋」と共にこの句が当てられたと思われます。

第885話【横浜の橋】都ぞ春