第959話【横浜真景一覧図絵徹底研究】第四話

複数回にわたって横浜真景一覧図絵から見える横浜を研究している。

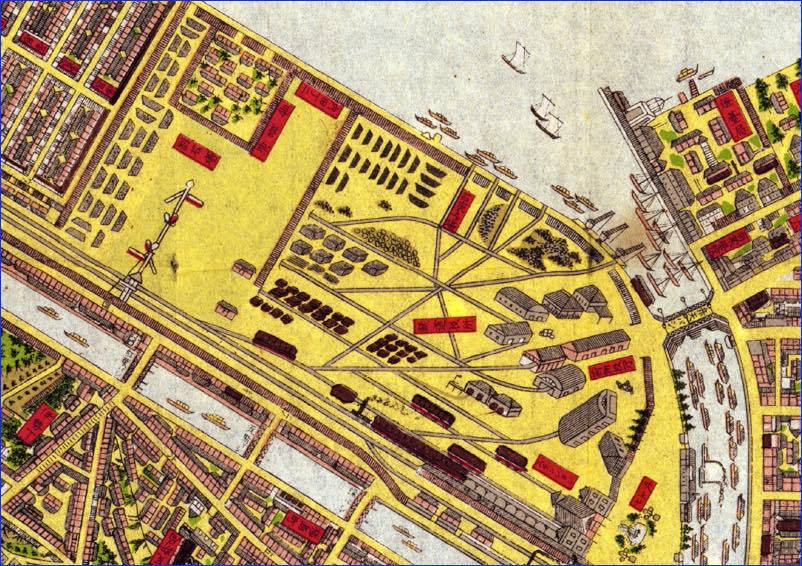

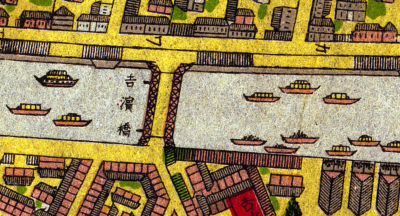

ここに描かれた横浜の風景は「運河」の町横浜を如実に現している。

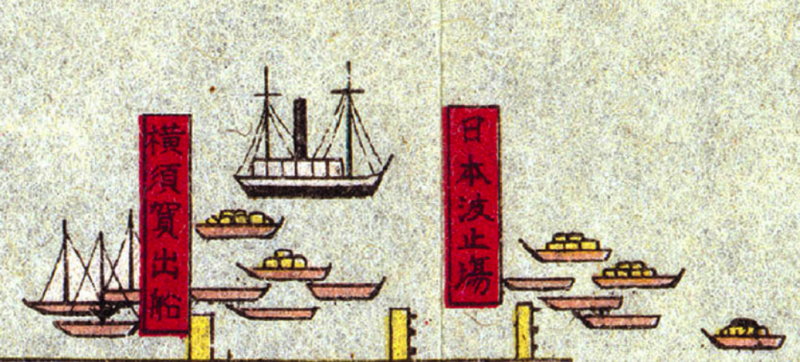

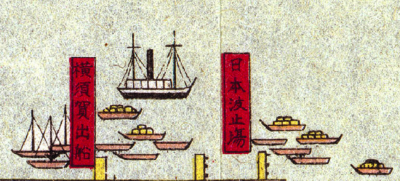

運河には作業船が多数走り、港には大型船も停泊中。

有名な話だが、横浜港には当初、小さな「象の鼻」程度の桟橋しか無かった。大型外国船は、沖に係留し、日本の小型船が荷物の受け渡しを行っていたため、大岡川の岸辺には、艀(はしけ)の役割を担った作業船も多かった。

大岡川河口近くに動力船が走っている。このスケッチは左岸側、初代横浜駅側からの視点で描かれている。三角屋根は荷船ではなく人を乗せるための小舟だろうか?

吉田新田域の中央を流れる吉田川と派川の日ノ出川が合流する地点。現在は日ノ出川公園テニス場になっている。石炭倉庫は、現在横浜で最も古い個人ガス会社だった増尾ガス。石炭倉庫前は石炭の積み下ろし用の施設だろうか?

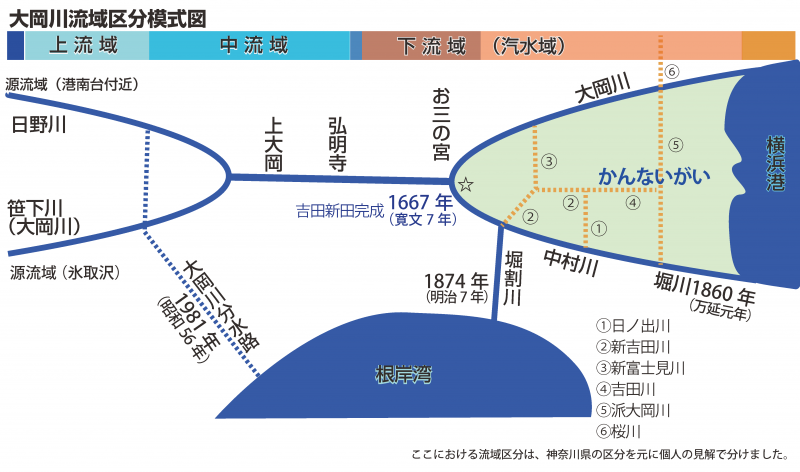

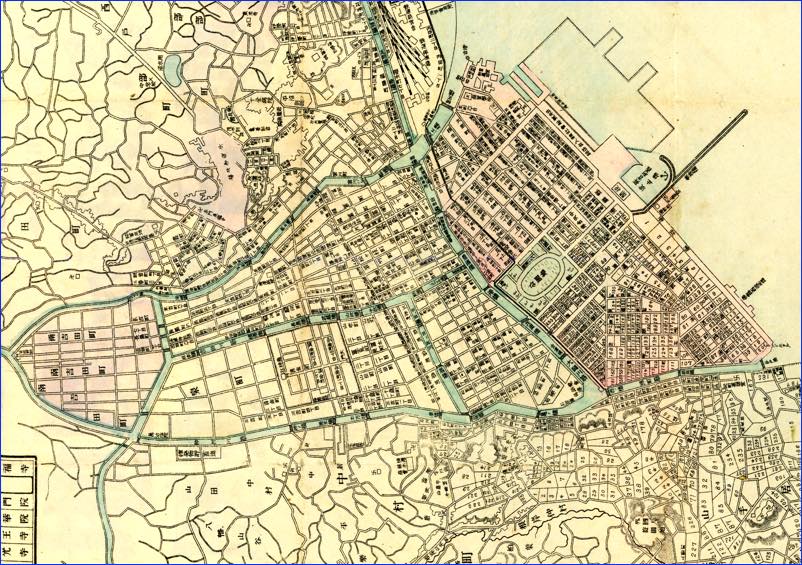

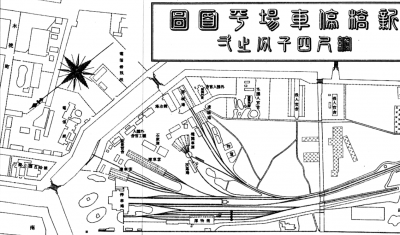

明治38年図。大岡川が分流し、中村川に分かれ横浜港に流れ込む。

その間

横浜運河群は中央を流れる吉田川、関内外を区別する「派大岡川」が運河の街を形成する。

この「横浜真景一覧図絵」に描かれた運河は昭和まで続く横浜の基礎を築くことになった。

第958話【横浜真景一覧図絵徹底研究】第三話

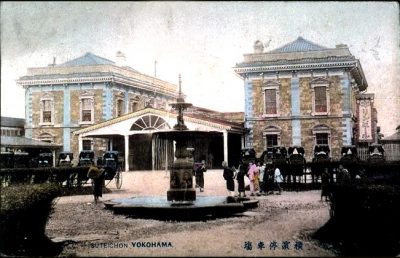

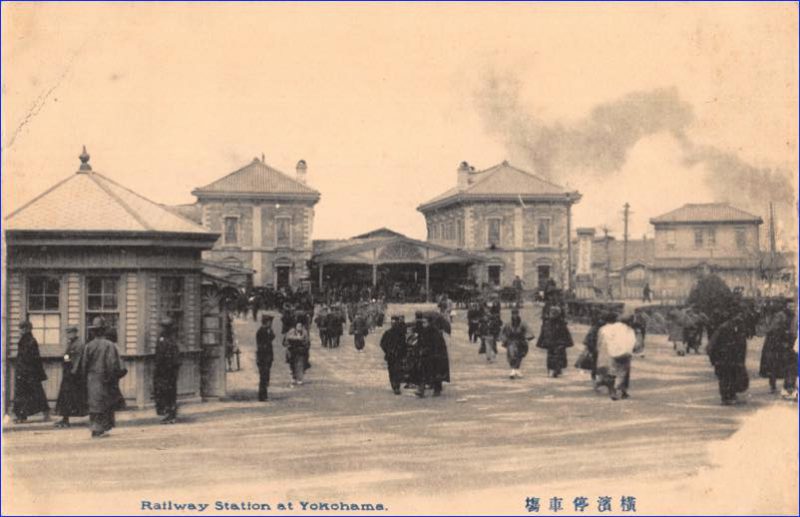

初代横浜駅前の様子

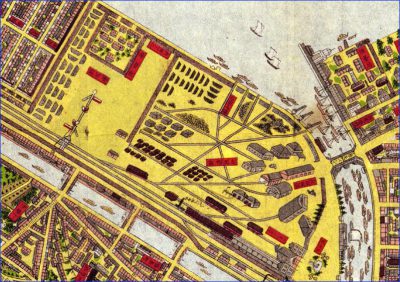

「横浜真景一覧」には他のエリアとは異なり少々おざなりな描かれ方の初代横浜駅が描かれている。

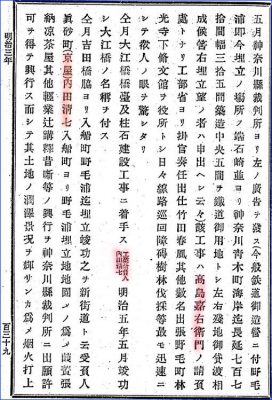

横浜に初めて鉄道が開業したのは1872年6月12日(明治5年(旧暦)5月7日)のことだ。維新直後の明治2年には鉄道敷設が決定され、衣替えのように<近代化>が進んだ背景には、近世江戸期の文化・技術の奥深さがあったことを再認識しなければならない。

それでも相変わらず厳しい<攘夷思想>が渦巻く明治初期に全く経験値のない鉄道を設計・敷設・指導した英国人技師モレルに対しては改めてその偉大な成果、努力に敬意を表したい。山師の様な、詐欺まがいの外国人もいた中、優秀で正直、謙虚なモレルには感謝しかない。また彼を支えた日本人パートナー達の努力も同じく敬意を表したい。

中でも<現桜木町ネタ>的に紹介するなら、

鉄道敷設の起点となった<野毛浦地先海岸埋立地(吉田橋北詰から野毛浦.・石崎までの埋立)>は内田清七(京屋清七)の功績が大きく、彼の事業成功が無ければ、鉄道事業はこんなに早く完成していなかっただろう。 高島嘉右衛門の功績が大きく紹介されている反面「内田清七」の名は鉄道発祥の地から殆ど消え去っているのは残念なことだ。大江橋も内田が請け負った歴史ある橋だ。

高島嘉右衛門の功績が大きく紹介されている反面「内田清七」の名は鉄道発祥の地から殆ど消え去っているのは残念なことだ。大江橋も内田が請け負った歴史ある橋だ。

内田町を殆ど廃止したのは横浜町名史の汚点ではないか!

語り継ぐ人名はその功績に対し、残すのが後の人々の役割だと思う。

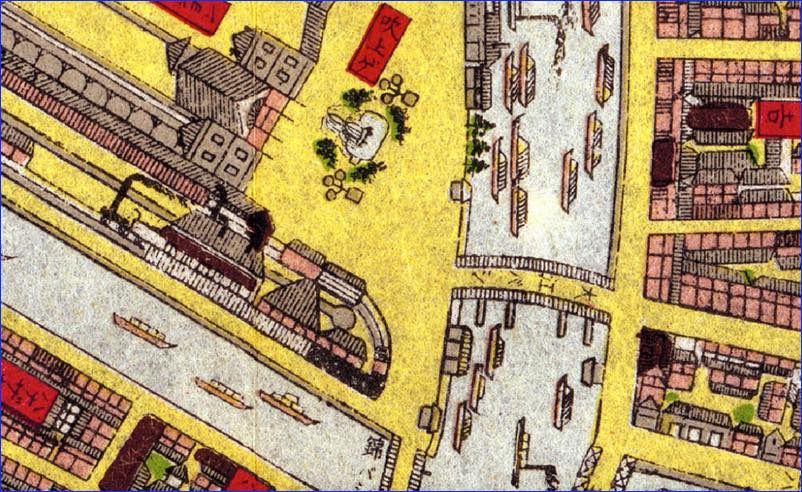

<吹上>

前置きが長かったが今回のテーマは、吹上。駅前の噴水に注目することにした。

この噴水も「内田清七埋地」に設置されたものだ。 1891年(明治24年)に描かれた「横浜真景一覧」に登場する<初代横浜駅>前に大きな噴水がある。「吹上ゲ」と表示され、噴水脇にはガス灯らしきものが描かれているということは当時かなり珍しい噴水のライトアップも行われた証だ。

1891年(明治24年)に描かれた「横浜真景一覧」に登場する<初代横浜駅>前に大きな噴水がある。「吹上ゲ」と表示され、噴水脇にはガス灯らしきものが描かれているということは当時かなり珍しい噴水のライトアップも行われた証だ。

最初、地図上に発見した時「噴水か」「昔は吹上と言ったのか」という程度の認識だったが、この噴水は一体何時出来たのか?開業当初からなのか?という疑問が起こると

噴水好奇心の迷宮にはまり込んでしまった。

この噴水塔は1887年(明治20年)10月の近代水道創設を記念してつくられたものという資料があった。1887年時点では横浜市制前、神奈川県の管轄だった時期だ。

1889年(明治22年)に市制が施行され、水道事業が横浜市に移管されたのが翌年1890年(明治23年)のことだ。

ということはこの「吹上ゲ」の水源は横浜市の水道設備を経た道志の水ということだ。しかも新橋駅デザインのコピー的な評価を受けた初代横浜駅だが、駅前設計に関しては圧倒的に横浜駅のほうが素晴らしい。

新橋駅前にはこの「吹上ゲ」がない!(写真は現在の新橋駅舎レプリカ)

横浜駅は川に近く、海にも近い。そもそもの[港]に近い駅だった。

横浜駅は川に近く、海にも近い。そもそもの[港]に近い駅だった。

横浜駅を降り立った多くの乗客は、その開放感と潮の香りに新しい時代を感じ取ったに違いない。

(余談)

古い噴水といえば「横浜公園の噴水」が有名だが、現在の噴水は1928年(昭和3年)関東大震災の復興事業としてつくられた?らしい。元々はブラントン設計時からだとすると1876年(明治9年)か?(資料未確認)

では噴水の歴史は?ということで調べ始めた。存外困難を極め、噴水の歴史に近づくには本格的に図書館通いが必要そうなテーマに膨張。今回は入口前の散歩にとどめておく。

■噴水(ふんすい)

池や湖などに設けられる水を噴出する装置、またはその噴出される水そのもののことである。広場や庭園、公園の装飾的設備として設けられることが多い。

日本の噴水に限り歴史的には、wikipediaを引用すると

「奈良県にある飛鳥時代の石神遺跡では、水位差を利用して水を噴出させていたと推測される須弥山像と見られる石造物と、石人像が発掘されている。石人像は異国人の風貌を持つ男女の老人が杯を持つ姿をした像であり、百済からの渡来人の技術によって制作されたものと考えられる。

日本で最古とされる噴水は兼六園の噴水で、1861年に前田斉泰が金沢城内に作らせたものである。当然、動力は使われておらず、高低差を利用した位置エネルギーのみで動いている。その他、長崎公園の噴水も装飾噴水としては古いとされる。」

ここで紹介された<長崎公園の噴水>が近代以降の最初の噴水ということらしい。

長崎諏訪神社に隣接して開園した長崎公園内に1878年(明治11年)ごろに建造された。

では横浜公園の噴水は何時か?

別な資料では

一番目がこの長崎公園

二番目が大阪箕面公園の噴水(開園は1910年(明治43年)11月1日)で

三番目が千代田区日比谷公園の噴水。1905年(明治38年)頃東京美術学校(現在の東京芸大)の津田信夫、岡崎雪声両氏に依頼製作したもの。

ということは、1887年(明治20年)完成のこの初代横浜駅前噴水は歴史に記録されていない?

それは変だろう!さらに調べたら

1879年(明治12年)東京劇場千歳座庭園に噴水がある<絵>があった。

この辺を調べるには

「1873年(明治6年)太政官布達第16号」が深く関わっている。

噴水の歴史に関しては もう少し時間をいただくことにしたい。

(つづく)

第957話【横浜真景一覧図絵徹底研究】第二話

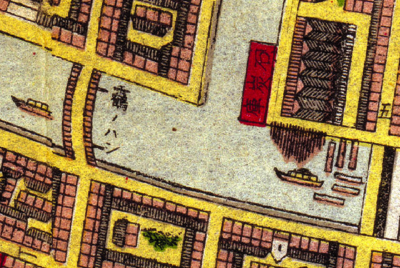

この「横浜真景一覧」を現在と比較してみると、運河筋の正確さに気づく。

大岡川・派大岡川・中村川・堀川の形状は概ね正確に描かれていることがわかる。元資料となった地図があったのかもしれない。

ところがこの絵図の凄さは その観察力である。

クローズアップしてみると運河に描かれた船類がきちんと種類を区別して描写されているのがわかる。

ここで描かれている和舟、汽船等々は別途調べてみることにする。

ここで描かれている和舟、汽船等々は別途調べてみることにする。

今回は<橋>に注目してみる。

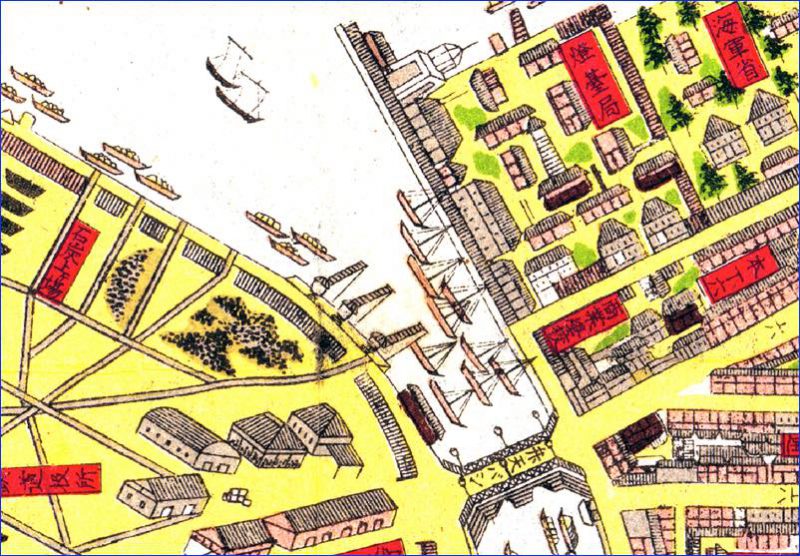

この「横浜真景一覧」の描写の中で橋や岸壁に注目するとその描写力に驚かされる。

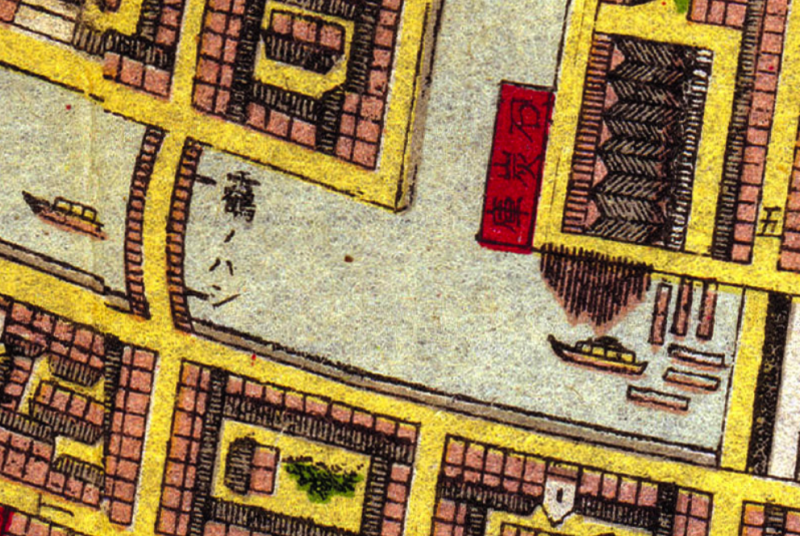

■大岡川弁天橋付近

まず大岡川河口あたりからたどってみよう。

初代横浜駅構内は不正確で、かなり乱暴に描かれている。

鉄道敷地の中に入って確認することができなかったのではないか。

鉄道の腕木信号だけがデフォルメされているのが面白い。作者にとってこの形状は印象的だったのかもしれない。 大岡川河口に注目してみよう。

大岡川河口に注目してみよう。

旧灯台局護岸がはっきり判る。ここには1869年(明治2年)に灯明台役所「灯台寮」が設置され、絵図にもしっかり灯台が描かれている。 現在護岸の形状が一部残っているが灯台が設置された付近は説明板が残されているのみである。「灯台発祥の地 交易船舶の安全のため、西洋諸国から灯台の建設を求められた明治政府は、外国人技師を招聘し、明治2年に灯台事業を担う(攻略)」

現在護岸の形状が一部残っているが灯台が設置された付近は説明板が残されているのみである。「灯台発祥の地 交易船舶の安全のため、西洋諸国から灯台の建設を求められた明治政府は、外国人技師を招聘し、明治2年に灯台事業を担う(攻略)」

幕末1866年(慶応2年)に幕府はイギリス他の国から要求を受け幾つか締結された改税約書の中に灯台をはじめとする<航路標識の整備>が掲げられた。要は日本の海岸線は暗くて危ない!なんとかしろと要求されたのである。

維新後、事業を引き継いだ明治政府がこの地に「洋式試験灯台」を設置したのがはじまり。外国人技師ブラントンは『日本の灯台』で<試験灯台>は四角形の煉瓦造りで高さ40フィート(約12.2m)3階建だったと書かれている。

ここでは灯台に関して機器類の試験や技師の養成を主に行っていた。

そもそも灯台の主管局は定まらず明治維新後転々とした経緯がある。

ちょっと横道にそれて「灯台」を所管する組織について一覧化してみた。

1870年(明治3年)に<灯明台>一切の事務は工部局管掌に。

1877年(明治10年)に工部省灯台局が設置された。

1885年(明治18年)12月22日に内閣制度の発足にともない逓信省が設立され灯台局は同省に移動。

1891年(明治24年)逓信省が官制改正によって灯台局廃止。

1925年(大正14年)逓信省灯台局が復活。

1938年(昭和13年)重要な灯台は気象観測も行うことになる。

1941年(昭和16年)航路標識事業(灯台を含む事業)が逓信省海務院の所管に。

1943年(昭和18年)運輸通信省設置。

1944年(昭和19年)運輸通信省灯台局。

1945年(昭和20年)運輸省灯台局

1948年(昭和23年)海上保安庁に移動。

■起重機

灯台の対岸には起重機(クレーン)が3機描かれている。時代は20年近く過ぎているが、明治末期から大正期に発行されたと思われる絵葉書の風景に起重機を確認することができる。画像には一基しか写っていないが、隣接して複数あるようにも思える。

この起重機は、鉄道の燃料である石炭を<船>から陸揚げするために用いられたのだろう。

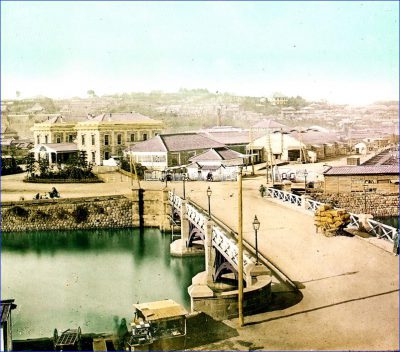

■弁天バシ

1871年(明治4年)に木製の桁橋が架けられた。

開港前このあたりに洲干弁天社があったことから「弁天橋(辨天橋)」と命名。

1872年(明治5年)に初代横浜駅が開設し、交通量が飛躍的に増大したために

1873年(明治6年)に木造のアーチ橋に掛け替えられた。

その後1908年(明治41年)に架け替えられたので、

この風景は1873年(明治6年)架橋のものと思われる。「横浜真景一覧」ではかなり頑強に作られているように見える。

資料では「本邦初の木造アーチ橋であって、そのスマートな三連アーチはステーションの洋風建築によく似合った(よこはまの橋・人・風土)」とある。

また「橋台、橋脚はれんがを巻いた鉄筋コンクリートであった。(かながわの橋)」とあるから、見た目はかなり頑強だったことが伺える。

「四隅の橋柱にはガス灯が設けられていた。(Wikipedia)」とあるが、「横浜真景一覧」では灯りは片側三つとなっている。

当時の写真があったので比較してみると、三連の橋脚が描かれ<ガス灯>は片側三本、計六本建っているので、丸い街灯はあっているが数は異なっている。

余談だが

1908年(明治41年)9月にプレートガーダー橋に架替。

1923年(大正12年)関東大震災で被災したが落橋は免れた。

1928年(昭和3年)10月に復旧工事が完了。

1976年(昭和51年)に架け替えられ現在に至る。構造は橋長54mの鋼鈑桁橋。床組は鋼床版である。

現在「辨天橋」はなぜか上流側が湾曲していて下流側はストレート。最初からそうだったのか?記憶が曖昧。昭和55年ごろの航空写真では確かに微妙なカーブが見てとれる。なにせ、この辨天橋の上は歴史ある国道133号線なのである。

【横浜の国道】133開港の道物語

(エピソード)

橋の袂(下流側右岸)に宝くじ売り場があって、ここのおばさんが、「とにかく道を良く聞かれるの」といっていたことが記憶にある。なんと聞かれるのか?を確認しておかなかったことが悔やまれる。