ホーム » 2024

年別アーカイブ: 2024

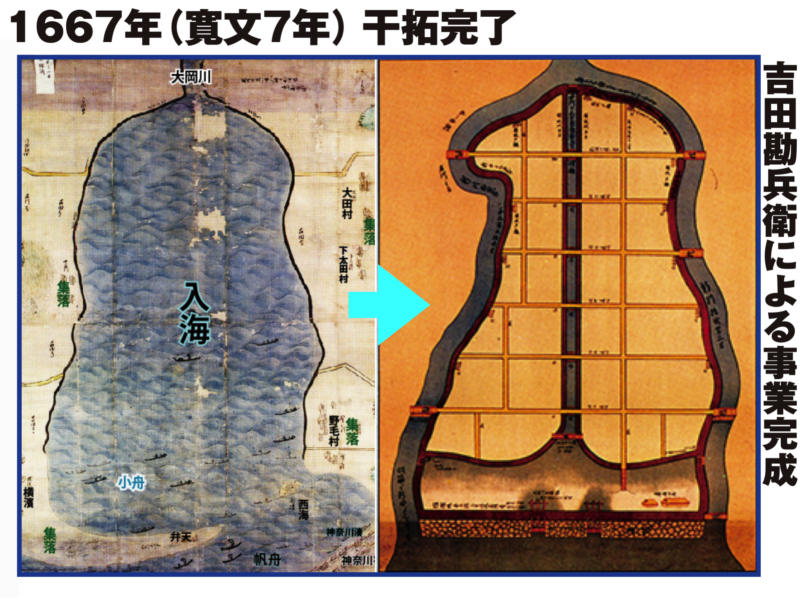

◇吉田新田の面積

自分で言うのもなんですが、それなりに大岡川下流のこと、吉田新田のこと、詳しくなってきた<つもり>。

ところが、吉田新田を調べ始めたら、判らないことが増え、さらに謎まで出てきて混迷の研究者になっています。

最近 機会があれば吉田新田関係のガイドを楽しくやっています。

ところがここでかなり混乱してきたのが、

→吉田新田の広さってどのくらい?ってことが出てきました。

「横浜の吉田新田の面積は約35万坪(115万5000平方メートル)で、横浜スタジアム約44個分の広さです。」(歩いて調べる「吉田新田の開発」 – 横浜市歴史博物館)

「約115万5千平方メートルにおよぶ広大な吉田新田。(タウンニュース)」

「延宝2年(1674)における検地によって確定された石高 1030 石余、面積 116 町余は

全て吉田家の所有地、当時横浜市域最大の地主」(斎藤司)

「村高1038石3斗4升7合、面積116町3反5畝8歩(=約35万坪)」横浜歴史と文化、南吉田町内会 他多数

「水田九十四町歩余り、畑二十二町歩余り、屋敷地二町歩(横浜の歴史)」の記録からだと合計138町歩 414,700坪

「当時の総面積は三十四万八千余坪(約 115ha)」

(横浜市大岡川・中村川下流域における運河の発展と衰退)

現在発行されている様々な資料では

吉田新田35万坪とされています。学校の教科書でもこの35万坪の値を使っています。

しばらく何の疑問も抱きませんでした。

ただ大きさの比較に横浜スタジアム44個分と言われてもね!???

もっと比較の基準は無いかな?と多くの人が判る広さも探していますが中々ピッタシが見つかりません。

ということで、改めて 吉田新田域を確認してみることにしました。

吉田新田域=関外とも言われてきました。

「現在の地図では、関内は首都高速横羽線を境として海側、中村川、大岡川に囲まれた地区、関外は伊勢佐木町や吉田町、野毛、元町などの地域を指します。」

「安政6(1859)年に横浜が開港すると、横浜新田、太田屋新田を基礎とした埋立地一 帯が開港場となり、東海道筋から開港場に至る主要路「横浜道」が整備され、その起終 点である「吉田橋」には関所が設けられました。これによって関所の内側を「関内」、関 所の外側の旧吉田新田を「関外」と呼ぶようになりました。」

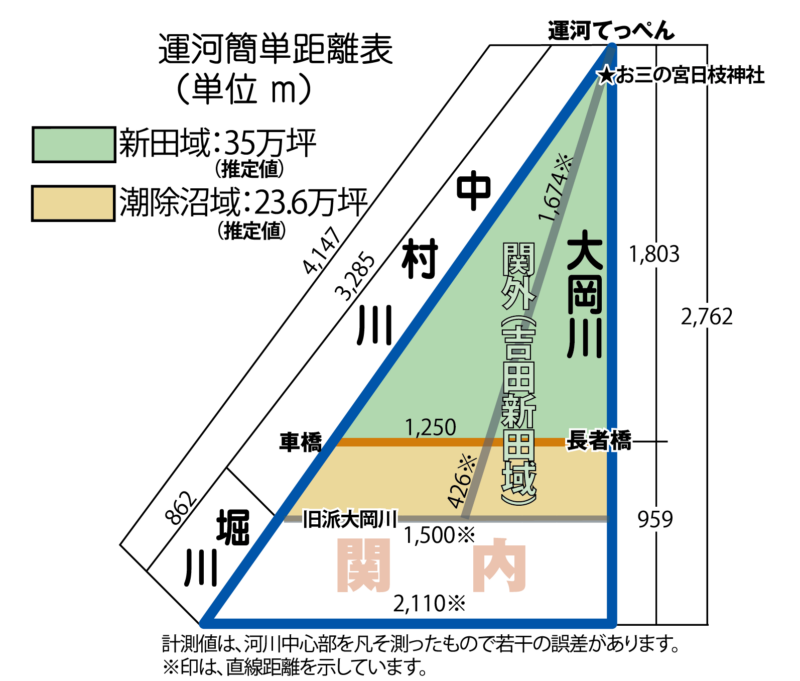

では現在の「関外」=大岡川・中村川・(旧派大岡川)域の面積を計算しました。

現在の町内会面積で積算すると?

中区部分 1.21㎢ 南区部分 0.786㎢ =1.996㎢

これを坪換算すると 約60万坪

あれ? 35万坪とは大きく違うが 現在一部埋立拡張されているとしても25万坪も拡張しているとは到底思えない。

ではそもそも江戸期に新田認定された広さは記録にあるのだろうか?

検地による面積は116町3反5畝8歩と記されているので坪換算すると約35万坪となるのでここまで紹介してきた広さと合致します。

これまでざくっと「関外」「吉田新田域」としていた現在の領域は最大値で

正に水田・田畑という農業生産地に限定した場合は?

もう一つの記録では

「水田九十四町歩余り、畑二十二町歩余り、屋敷地二町歩」とあります。

合計138町歩を坪換算すると414,700坪。60万坪には少し近づきましたがまだまだ差がでてきます。

ここに新田を支えてきた「一ッ目沼」面積を推定してみると町内面積合算では

0.398㎢=約12万坪にもなります。

合計で534,700坪となり60万坪に近づいてきました。

明治以降、吉田町地先に柳町が埋め立てられ拡大したり、関内と関外との間を運河化(派大岡川)として整備する際に若干の拡張があり、それらから

現在の面積と合致してきました。

ここで新たなデータが登場してきました。

吉田興産の吉田 征三郎氏から

「吉田新田は現在のみなとみらい地区とほぼ同じ」というお話を伺い

疑問が再燃!

みなとみらいエリアの面積は

中央地区(約101.8ha)と新港地区との合計186haの面積を換算すると

約563,000坪となります。

さらに調べてみると

吉田新田事業面積は568,000坪というデータが出てきました。この数値ですと

みなとみらいエリア≒吉田新田事業エリア

となります。

ざくっとまとめると

吉田新田事業規模は568,000坪

その内 新田・田畑部分(生産面積)が35万坪

1667年(寛文7年)に吉田勘兵衛は干拓事業として568,000坪の規模を手掛けたということなんだ!

では何で、35万坪だけが数値として独り歩きしてきたのか?

この分析もかなり面倒だったので次回に譲ります。

吉田新田事業は350ではなく568と覚えてください!

【よこはま時の風景】

風景というと、辞書的には<見える様>といった説明になりますが、もう少し心象的な意味合いでつかわれることが多くなりました。文字通り「心象風景」は有様を想像する作業です。

サウンドスケープ(音の風景)は、しっかり研究領域として広がりを見せています。

今回はちょっと「時間」、時の風景に分け入ってみましょう。

私達は 近年<時>を見て確認することが多くなりました。

あるローカル線の際に住む友人は、引っ越してきた当初は雑音だった列車の通過音が今は時計代わりになっている、と語っていましたが、時を表す音は減ってきているようです。

ラジオの時報も一昔ほど有用ではないかもしれません。

見る<時>が増えましたが、公園や床屋、街なかにあった「公衆時計」は激減しています。

時の風景にも時代を感じることができます。

<時の時代風景>

横浜はいち早く開港によって居留地が登場しました。隣接して日本人の街が作られ、諸外国との取引や、港に降り立つ人々向けのビジネスが<おそらく>見様見真似、試行錯誤の中で始まります。

居留地で日本人が遭遇した数々のカルチャーギャップの中で、

「時」に関してはどうだったのだろう?と簡単ですが資料を探ってみました。

まず暦の違いが日本人と外国人との間で早急に確認し合う必要がありました。商売に暦は必須条件です。荷物の調達から流通、納品等のカレンダーは当然必要になってきます。

江戸の暦は明治5年12月2日まで使われ(西暦1872年12月31日)次の日が明治6年1月1日((西暦1873年1月1日)と揃いますが、旧暦としては一ヶ月消えてしまったことになります。

一説によれば、国家予算逼迫で、年度予算を一ヶ月切り詰める効果も狙っていたとか。

幕末の文書ではしっかり旧暦西暦を併記したものもあり、しっかり併用していたことが伺えます。

暦同様、日常の時間も江戸と近代では異なりました。

落語の<時そば>にも登場する江戸の時間は、欧米とは異なり、夜明けから日没までを均等割(単位は一刻)していくという一見面倒な方法(不定時法)を使っていました。

昼の長い夏と、夜の長い冬とでは<一刻(いっとき)>が異なったのです。

でも農業や外の仕事としては実に理にかなっていて、明るい内に働くという大原則で生活リズムが決まっていました。

ところが欧米各国は太陽暦の基で一日を均等割する<定時法>を用いていましたので、開港場となった横浜はおそらくいち早くこの時間を取り入れたに違いありません。

幕末から日本を訪れた外国人の日誌などにも詳細な欧米時間で記載されていて、時間のギャップに関して記述しているものは私が調べた限りですが、見当たりませんでした。

面会時間などはどうやって調整したのか?詳しく記述された資料が欲しいです。

今でこそ、スマホや腕時計で、またテレビやラジオで時刻を手軽に知ることができます。

19世紀、時計はとても高級で、一般生活では使うことが難しかった。

では人々はどうして時刻を知ったのか?

日本では、江戸期から時の鐘といって、城、役所、寺などを使って鐘を鳴らすことで一般生活の時を知らせていました。この習慣は、開港後も明治時代でも使われていました。

明治に始まった廃仏毀釈の嵐の中で、寺は消えたが鐘だけ残ったというお寺の話も全国に数多く残っています。

街の人々は、新しい時刻制度となっても 耳で聞いてそれなりに慣れ、対応していったのではないでしょうか。

明治に入って、国の制度が大きく変わり、社会生活も変化を余儀なくされていきました。

明治時代の「時の風景」は、

見る時間と聞く時間に変化が起こります。

横浜を中心に「時の風景」を探してみました。

□時の鐘

仕組みは江戸期と同じで 和梵鐘を撞くことで音を出し時を知らせました。

音は広域に時を知らせることができますから、開港場には町会所や野毛に報時用の鐘が用意されました。恐らく、山手に多かった教会群からもチャペルの鐘が定時に聞こえたのではないでしょうか。

開港記念会館の時の鐘だった和梵鐘に関しては関連ブログ(下記リンク)でも触れていますが、調査レポートとしてもまとめているところです。

□時計台

明治に入って新しく生活に登場した<時間>です。<塔>に時計を設置した洋館が建つようになります。横浜ではブリジエンス設計の町会所にスイス製の時計が設置されました。

その後、弁天通りには「河北時計店」が自社ビルに時計塔を設置し地域のランドマークとなります。

□報時球

時刻を知らせる<球>が横浜にはありました。これは国内で横浜と神戸だけに設置され、見て確認できる時刻でした。

横浜では、海岸通りの<仏蘭西波止場>の位置にあり、港湾内の船に独特の方法で時刻を知らせました。港付近ではこの報時球の塔がひときわ目立つランドマークとなっていました。

関連ブログ

「時」の風景(更新)