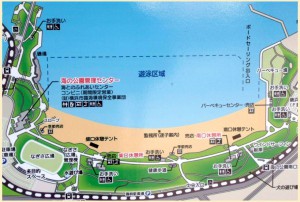

金沢区のほぼ南端に、

1キロメートルに及ぶ白砂と青松が広がっています。

春先には潮干狩り、夏には海水浴でにぎわう「海の公園海水浴場」が、

1988年(昭和63年)7月2日(土)の今日、オープンしました。

|

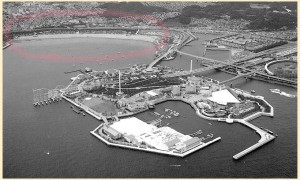

| 八景島オープン時の空撮写真 |

(海の公園)

海の公園は人工浜です。

「金沢地先埋め立て事業」で失う海岸線を人工的に確保した空間で、

今考えればかなり強引な環境計画です。

(能見台エリアの開発土砂の活用も兼ねていましたが)

この海の公園に関しては、すでに紹介していますのでご参照ください。

No.136 5月15日(火) フルライン金沢区

(明治時代の海水浴)

皮肉にも

海の公園だけが現在横浜市の唯一の海水浴が可能な「浜」となっています。

長い浜をかつて持っていたこの街にとって、貴重な砂浜になってしまいました。

といっても海水浴の歴史は120年位です。

少し歴史を探ってみました。

海水浴は幕末以降居留地の外国人の習慣が一般市民に広まったものといわれています。様々な外国人の記録が残っていますが、(治療用)海水浴場開設に大きな影響を与えたのはドイツ人医師エルヴィン・フォン・ベルツです。

古来、日本にも「潮湯治」という塩水治療の海水浴が行われていましたので、その線引きは難しいところがあります。どちらにしろ、昔の海水浴は泳ぐというより温泉と同じ“健康”と夏の“避暑”を兼ねたまさに「浴」(海水に浸る)でした。

※潮湯治は病気治療のために行われたもので、江戸時代のおわり頃の『尾張名所図会』や『郷中知多栗毛』にも記録されています。

(治療から娯楽へ)

1879年(明治12年)7月6日の『ベルツの日記』には「海水浴場適地を探索するため横浜から馬車で江の島に来訪」という記述が残っています。

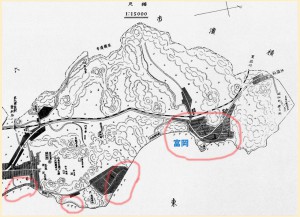

明治初期、横浜市金沢区の富岡八幡宮の前の浜は横浜の山手・本牧に居留した外国人が好んで野外散策を楽しんだという記録が残っています。

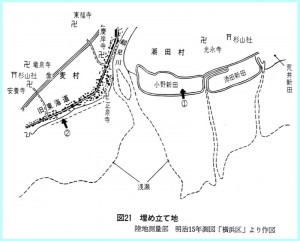

|

| 海岸線に海水浴場の地図記号が記されています |

海水浴の歴史に詳しい上田卓爾・星稜女子短大教授(観光史)によると、

1871年(明治4年)に横浜市金沢区で、18歳の女性が医師を伴い、海水浴をしたことが外国人の著書に紹介されているそうです。

また、ローマ字で著名な眼科医ヘボン博士 (Dr. James Curtis Hepburn) は1877年(明治10年)金沢・富岡の慶珊寺に逗留しリュウマチ治療のため海水浴をしました。

この時に“金沢富岡海岸の水質がよい”と海水浴を奨励したそうです。

1881年(明治14年)ころにヘボンの推奨により「海水浴場神奈川縣廰」という標識が建てられたといいますがどうやら外国人専用だったようです。

http://homepage3.nifty.com/kurobe56/ks/ks0115.htm

(はじめて競争)

全国各地に日本最古の海水浴場を看板にしているところが点在します。

ポイントは日本人が何時頃から、海水浴を始めたかが「日本最初の海水浴」宣言の論点になっているようです。

特に大磯と鎌倉がその最大ライバルで歴史資料を元に議論が起っています。

横浜の海水浴の歴史?

というと、外国人の記録では1865年にフランス波止場沖に「水浴ボート」を出したという記録があります。

海岸では金沢の富岡付近が明治初期の人気海水浴場であったことは間違いないようです。また、本牧も居留地から近いこともあり、

「風光明媚な本牧十二天は。居留民に人気のある場所であり、外国人遊歩新道の至道が設けられていた。ここで海水浴が行われたらしいことが『ファー・イースト』1870年9月1日号から窺われる」(横浜もののはじめ考)とあります。

|

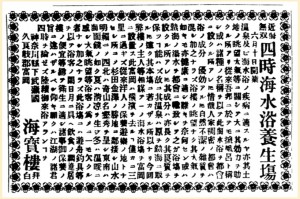

| 明治十七年の記事 |

(立地競争)

明治期の金沢富岡海岸の海水浴は、短期間で衰退します。

理由は鉄道の開通といわれています。

何時の世も、アクセスの良い方へ客は流れるようで、東海道線の開通で、海水浴は「湘南」「大磯」に移っていきます。

その後、湘南電気鉄道(京浜急行)の開通で磯子から三浦までの海岸線の砂浜は埋立てが始まるまでのかすかな時間、海水浴で賑わいます。

大正時代から、横浜は海水浴場が無くなります。

この人工海岸オープンするまで。