ホーム » 【時代区分】 (ページ 2)

「【時代区分】」カテゴリーアーカイブ

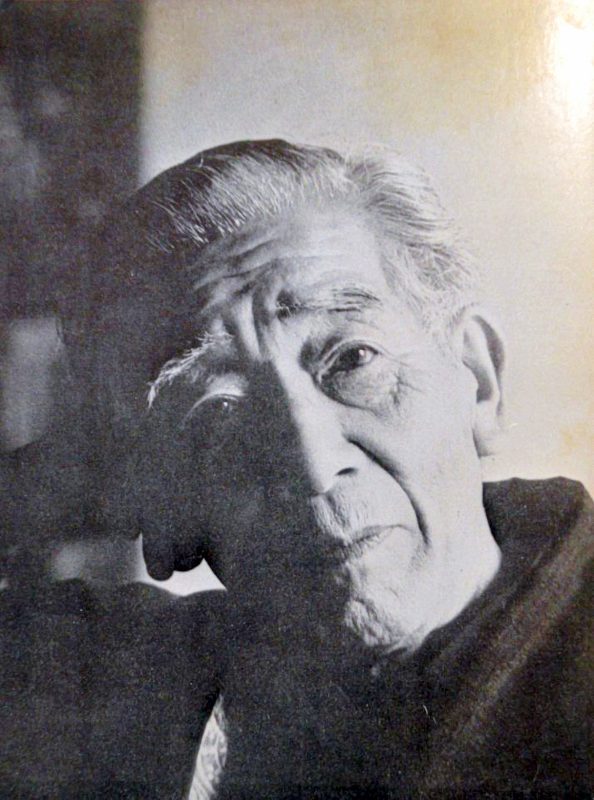

【横浜人物録】秋元不死男2

「海水浴とマジシャン」と題して俳人秋元不死男作品から横浜のある風景を読み解いていきます。

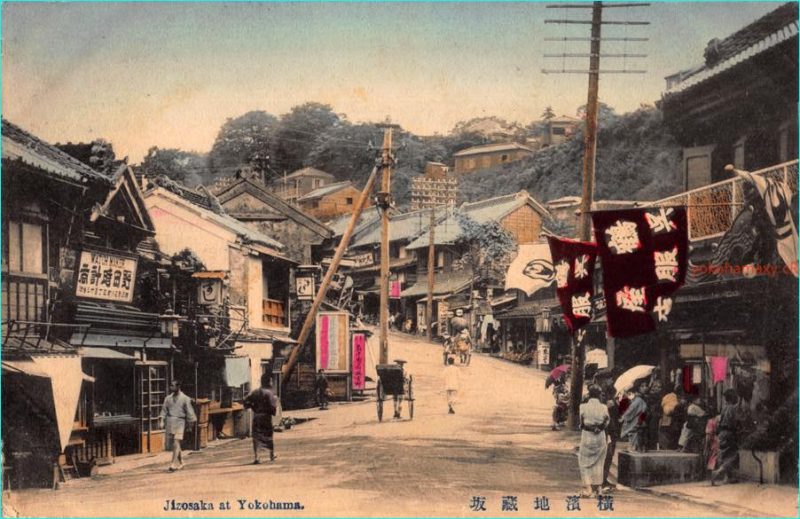

前回では、不動坂付近で行われていた四の日縁日の風景が描かれている句を紹介しました。

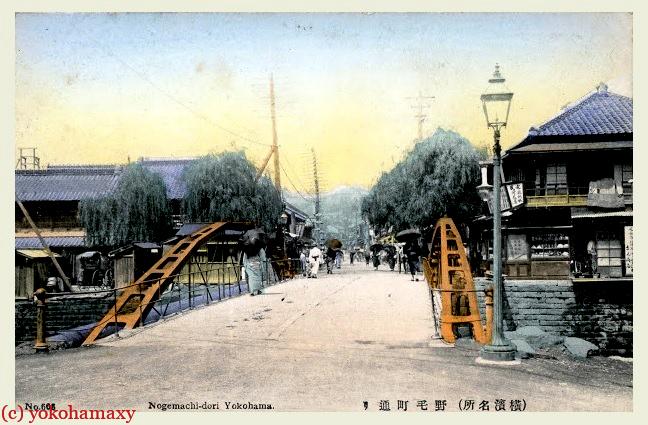

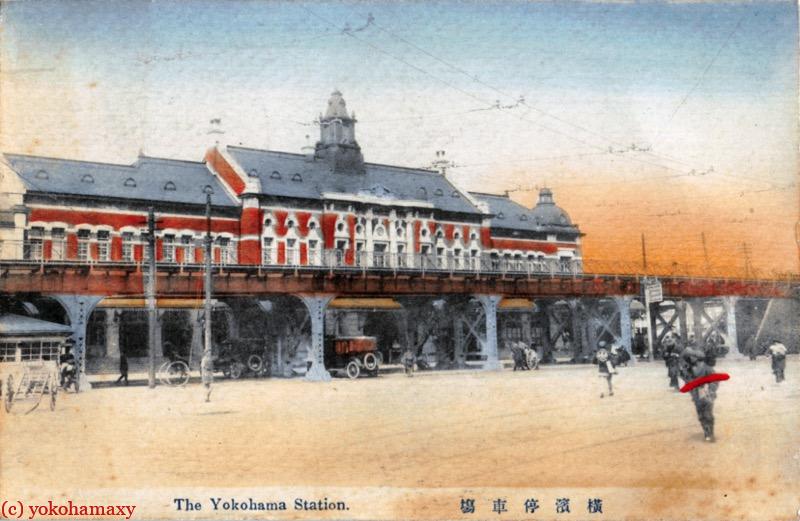

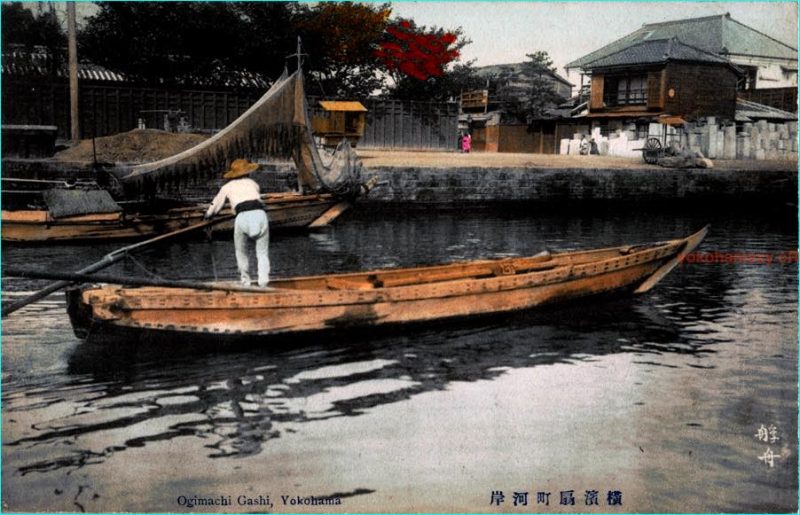

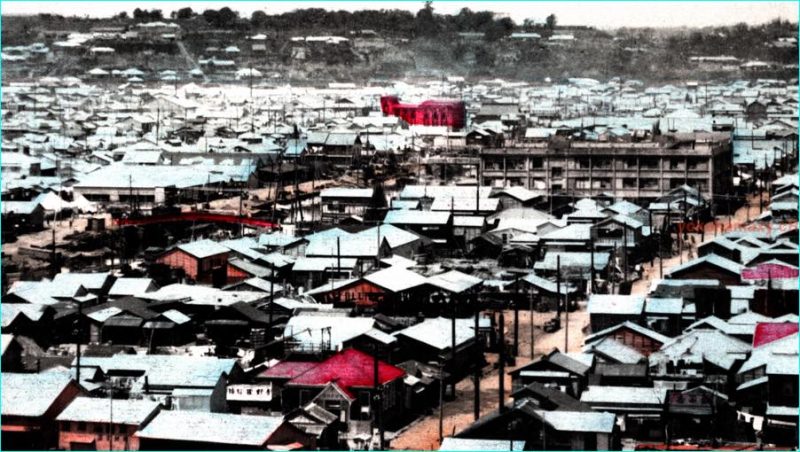

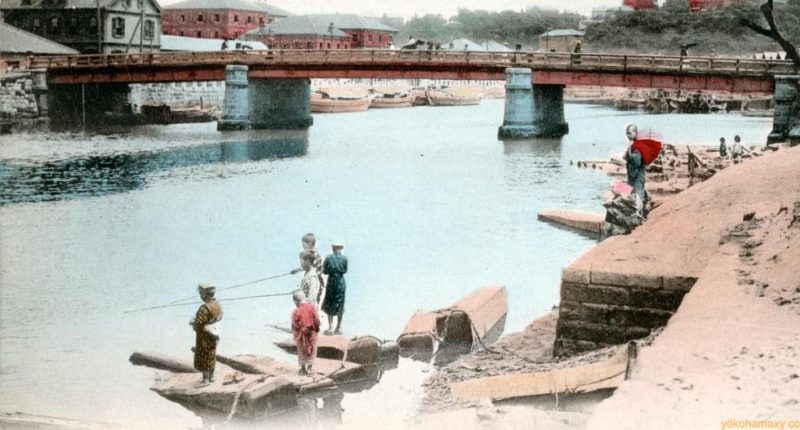

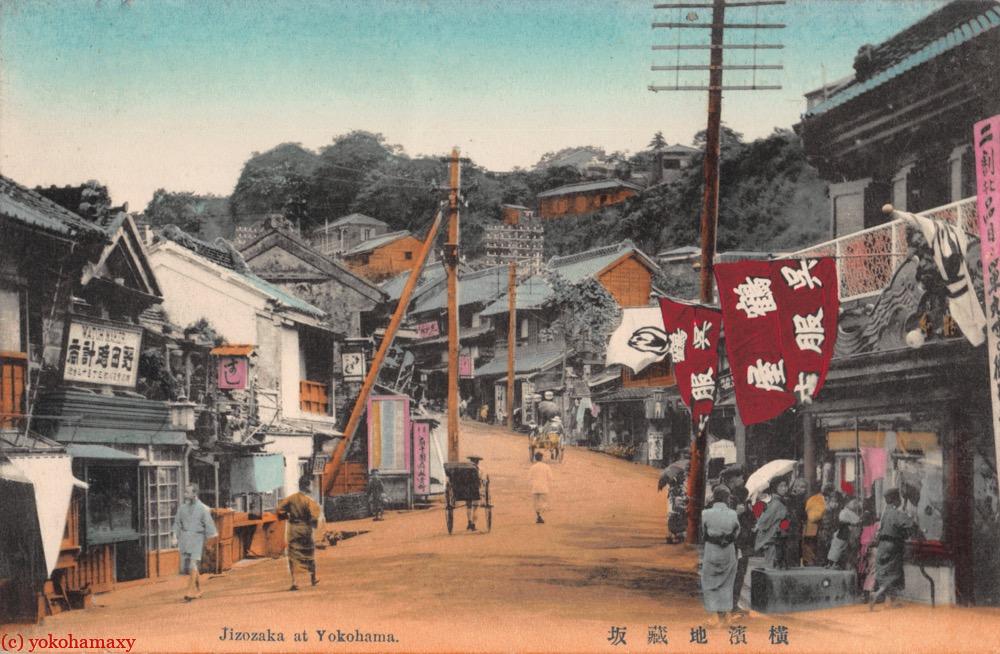

大正初期の亀の橋付近の風景です。

今回は、1938年(昭和13年)秋元が長く暮らした根岸海岸近くの本牧海岸の様子を詠んだ句から一枚の絵葉書を連想しました。

「幕のひま奇術をとめが海にゐる」

この句は解説が無いと理解に苦しむ情景かもしれません。

<幕のあいだに奇術乙女が海にいました>といった意味で、

自解には

「海の家は景気を盛りあげるために芸人を呼んで海水浴客のご機嫌をうかがう。このときも奇術の一行がきて、あれこれと奇術をやってみせた。一行のなかに、お手玉をやる娘がいた。娘は幕の合間をみて海に入った。水着になった娘は、白粉をなまなましく胸まで塗っていた。」

これを読んで、なるほどと思いました。

戦前昭和期に流行ったレジャーが海水浴でした。湯治的な役割から海遊戯的なものに変化していきます。横浜の海岸線にも鶴見・本牧・磯子・金沢といった海水浴場は鉄道会社の重要な乗客増員装置でもありました。

戦前の観光絵葉書の分野で「海水浴」は非常に多く発行されています。

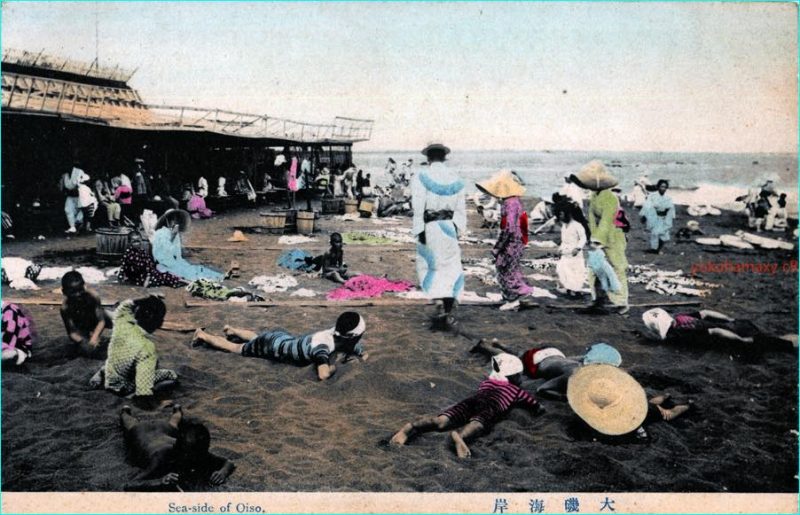

題名は「大磯海岸」発行時期は不明ですが、大正期と思われます。

海水浴の情景に、不思議な四名の家族らしい人物が写っています。海水浴客の一グループとも捉えることができますが、違和感があり気になっていました。

読み解きグループの集まりで、旅芸人ではないかという指摘がありましたが、確証がなくそのままにしておきました。

この俳句解説に”海の家は景気を盛りあげるために芸人を呼んで”とあったのは、当時の海水浴場の日常であったのではないか、と思い探してみると幾つか海水浴場に<演芸場>が併設されていたという資料もあったところから

この大磯海岸の風景は、海水浴場の旅芸人達かもしれないという推理が高まってきまっした。

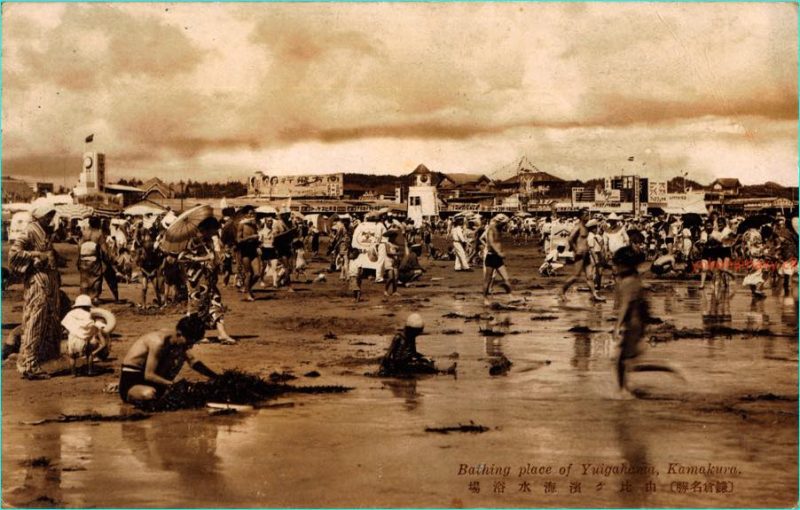

「鎌倉名勝 由比ヶ浜海水浴場」Bathing place of Yuigahama,Kamakura.

この風景は、昭和初期の由比ヶ浜海水浴場と推測できます。森永・明治の製菓会社の広告看板、中央奥には「南方飛行」の大きな看板が確認できます。この「南方飛行」が1937年(昭和12年)公開のフランス映画だとすると、この風景の撮影時期も絞り込むことができそうです。

こういった人気海水浴場はアミューズメントパークの位置づけで、様々な出店、演芸小屋もあったようです。

最後に秋元作品に戻ります。まだまだ紹介したい横浜の情景を詠んだ句が多くありますが、ネットでもかなり紹介されていますので参照してください。

◯北欧の船腹垂るる冬鴎

これは元々大桟橋客船ターミナルの待合室に1971年(昭和46年)4月設置されたものですが、現在は建替え時に移動しターミナル入り口の右側壁面の手前に設置されています。

ちょうど、この年11月には秋元不死男が横浜文化賞を受賞します。

Whirl winter-seagulls yonder

While rests a huge Nordic liner

With her impending wall of hull,at anchor.

英訳は清水信衛氏

受賞の3年前の1968年(昭和43年)には句集『万座』にて第2回蛇笏賞を受賞し海を離れて港北区下田町に転居します。終焉の地となったのは自宅からほど近い丘の上の川崎井田病院でした。

(おわり)

【横浜人物録】秋元不死男1

【横浜人物録】秋元不死男1

秋元不死男、彼の名を知る人は限られていると思います。戦前から戦後にかけて活躍していた俳人です。人生の大半を横浜で過ごし、横浜の情景を詠んだ句も多く残されています。

彼に関しては、以前簡単なブログを書いています。

No.35 2月4日 秋元不死男逮捕、山手警察に勾留

http://tadkawakita.blogspot.jp/2012/02/24.html

現在1,000話を越えたこのブログの初期に書いたものです。毎日一話を一年間続けてみようと決め、35日目に選んだのが「秋元不死男逮捕、山手警察に勾留」の記事でした。

この頃、彼は東 京三(ひがし きょうぞう)と名乗っていました。不死男という勇ましい名に変えたのは戦後のことでした。秋元にとって戦場には行きませんでしたが、生死の境を乗り越えた安堵感が不死男の名に繋がったのかもしれません。

秋元不死男は、1901年(明治34年)11月3日に横浜市中区元町生まれました。父茂三郎は漆器輸出商を営み、長男は不死男が生まれた日に病没したと記録されています。このことも戦後の不死男の名に繋がっていると思います。

他に姉が一人、弟・妹が二人ずついました。ところが、不死男13歳のときに父が病気で亡くなります。おそらく生活はそれ以前から厳しくなっていたと想像できます。子どもたちは姉が奉公、末弟・末妹はそれぞれ他家に貰われ、秋元家は母と三人の子供が残りました。

以後母 寿は<和裁の賃仕事>や<夜店の行商>をして家計を支えたことが彼の作品に残されています。

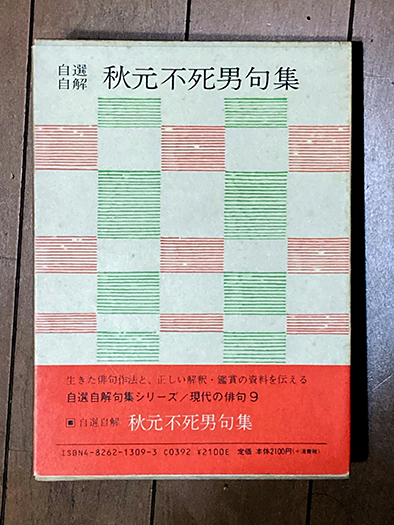

『自選自解秋元不死男句集』には彼が生きた幼き時代と社会人時代の横浜風景が細かく詠まれていて思わず引き込まれてしまいました。横浜風景論としても素晴らしい資料です。

「横浜の石川町にあった地蔵の縁日は四の日。運河を背に夜店を張ると、舫っている艀からポン、ポンと鈍い音を立てて夜の時計が刻を告げて鳴り出す。」と自解した句が

「夜店寒く艀の時計河に鳴る」です。

この頃、秋元一家は元町を離れ吉浜町に移り、亀の橋を渡って中村川岸で屋台を出したのでしょう。近くには派大岡川、中村川の運河が流れ、多くの艀が川面を占領していた時代です。大正初期、石川町付近は横浜有数の繁華街でした。

石川町で発行されていた明治大学中川ゼミ編集の「石川町の史実」には

「当時の石川町3丁目(現在の2丁目)の河岸から地蔵坂の途中の蓮光寺あたりまでで賑やかな縁日の催しが行われた。大勢の人が集まり坂下の鶴屋呉服店周辺※①ではゴッタ返しであった。また夏の縁日には、金魚屋、風鈴屋、綿菓子屋、新粉細工屋、玩具店、べっこう菓子屋あるいはカルメ焼屋などが軒を連ねた。今ではほとんどみられなくなったアセチレンガス灯の火が、華やかに闇に浮いて見えた。」と町のかつての様子を伝えています。

この情景を不死男も詠っています。

※①鶴屋呉服店は当時横浜有数の呉服店で、その後伊勢佐木に移り東京松屋と合併し松屋呉服店、現在の銀座MATSUYAとなります。

『自選自解秋元不死男句集』の冒頭の句が

「寒や母地のアセチレン風に欷き」(さむやははちのあせちれんかぜになき)

「短日に早くもアセチレン灯をともすと、ひゅう、ひゅうと青い焔が鳴り出す。すすり泣くようなその音をきいていると寒さが骨を噛じりにくる。」と自解しています。

彼は震災の時に半年神戸に暮らし、横浜唐沢に戻りその後、結婚で一時期東京に居を移しますが、息子近史が喘息になり環境の良い根岸海岸に移りこの地に二十年近く暮らします。

この転地療養が良かったようで、長男近史は治癒し健康になったそうです。

秋元近史は明治大学を卒業後しばらくして草創期の日本テレビに入社し『シャボン玉ホリデー』などの演出を手がけたテレビマンとして活躍します。

ところが、父不死男の名とは逆に、1977年(昭和52年)父が病死後の1982年(昭和57年)に自殺を選んでしまいます。享年49歳でした。

(つづく)

参考資料:

『俳人・秋元不死男』庄中健吉 永田書房 昭和57年

『自選自解秋元不死男句集』秋元不死男 白凰社 昭和47年

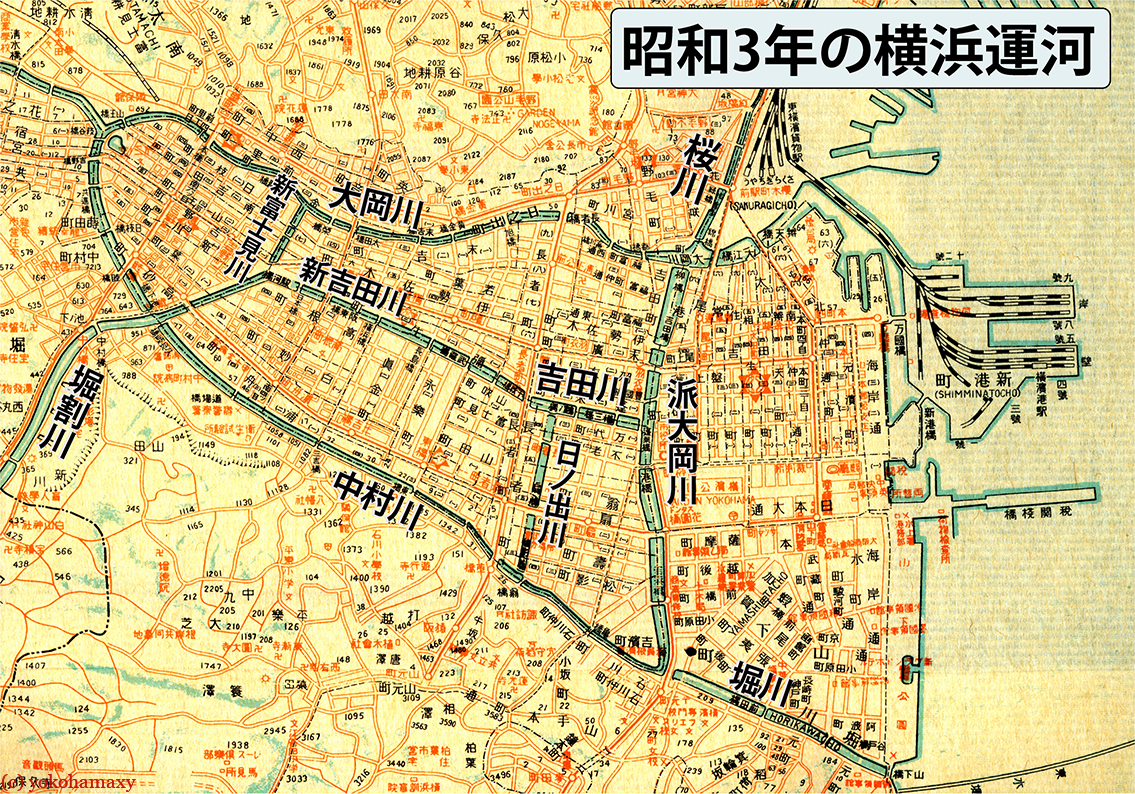

【大岡川運河物語】日ノ出川運河

かつて大岡川運河群の背骨に当たる「吉田川・新吉田川」現在は大通り公園と呼ばれています。

現在、そのなごりとしてこの通りの関内駅寄りに「日ノ出川公園」があります。

日ノ出運河は全長約600mで、運河時代 吉田川と中村川に繋がっていました。

完成したのは1873年(明治6年)、横浜に鉄道が敷設され急速に開港以来、次の発展が始まった時期にあたります。開港場(関内)の誕生により後背地としての関外(吉田新田域)にまで住宅地・商業地が拡大していく真っ只中に誕生しました。

開港後急速に発展した時期、開港場と周辺の集落を繋ぐのは、

南に「堀川筋」に架かる橋があり、北に「新生横浜駅」と大岡川、西は「吉田橋」を渡り横浜道につながる吉田町・野毛町ルート、そして西へまっすぐ伸びる現在の「伊勢佐木」常清寺ルートでした。

開港場の賑わいを支えるには、一つ大きな障害がありました。「南一つ目沼」の存在です。

元々、ここは「北一つ目沼」と共に1667年(寛文7年)に完成した吉田新田の水田の塩抜き用湖沼でした。古文書には<悪水池>と記されていたものもありますが、水田を生かす重要な役割を担っていました。

この「一つ目沼」の役割について簡単に紹介しておきましょう。

江戸期に入ると、新田開発が急速に増え日本の農業は田畑への肥料の投下(施肥)が盛んに行われるようになります。当時の水田はこの施肥による汚水処理も重要な作業でした。ここ大岡川下流の「吉田新田」は海に面し、田んぼの真水を維持すために上流から肥料の成分を多く含んだ水を排水用に貯めなければなりませんでした。河口部だったことで、海水の干満差を利用するためには、一度貯めておく必要があったのです。

海に面した水田の維持は大変だったに違いありません。

幕末に近づいた頃はすでに「北一つ目沼」は常清寺を中心に宅地化されていました。開港後は一時期遊郭にもなり吉田町、吉田橋と続く要衝の地でした、一方の「南一つ目沼」は灌漑用水路(中川)からの汚水を貯める悪臭のする沼のままでした。

明治に入りさらに関内外の整備の動きが加速しました。

1870年(明治3年)には根岸湾と中村川を繋ぐ「堀割川」計画が始まり、かつて中川と呼ばれていた新田中央を流れる灌漑用水路を活かした運河を整備し直結する計画も始まります。

南一つ目沼を宅地に変えろ!

埋立に必要な土は堀割川開削時の土を活かしました。そして誕生したのが「日ノ出川」水路です。南一つ目沼埋立時の水抜き用水路も兼ねて残されたものでしょう。

埋め立てられた日ノ出川両側は七つの町が作られ「埋地七ケ町」と呼ばれました。町には運河を利用した開港場に必要な回漕店、石材店、木材店の他多くの店が出店しました。宅地としても賑わい、豪邸も建てられました。

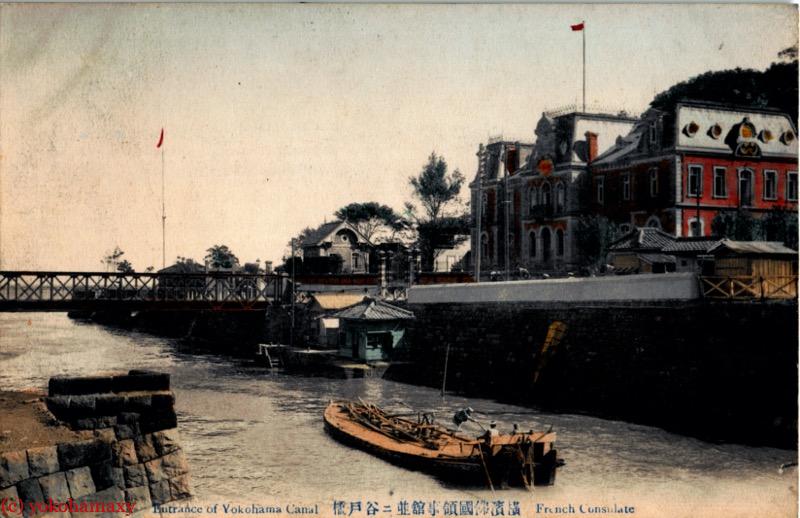

掲載の風景は、日ノ出川扇町付近の風景です。川岸に石材店があり、和船には木材が積まれているのが判ります。ただ前述のように日ノ出川は運河というよりも周辺の宅地排水路の役割のほうが大きかったのではないでしょうか。早くから川の汚れに対する苦情もお多かったようです。

日ノ出川は川幅が狭く、水深も浅かったことから、 大型船の航行には適していなかったため、明治期から両岸の町内が日ノ出川によって分断されていた<寿町・松影町・吉浜町・扇町・翁町・不老町・長者町等>の住民からは埋立要求が出ていました。

一方で両岸を活かして営む薪炭商・製材商・材木商・造船鉄工商・青物商らは生活を脅かされることから<埋立には反対>の声が出ていた結果、対立の構造が生まれてしまいました。

横浜一帯が焼土となってしまった関東大震災後の1924年(大正13年)

復興計画の一貫として政府復興局は、山下公園・野毛山公園・神奈川公園の公園整備とともに、日ノ出川を埋め立てて<公園化>する案が検討されましたが、埋立反対派の事業者たちは市議会に存続・改修を求める要求を出し、可決され埋立計画は幻のものとなってしまいました。

ほとんど艀船も入れなくなっていた日ノ出川は、浚渫もできず、埋立もできないまま結局戦後まで残される形となります。

さらに追い打ちをかけるように横浜空襲で周辺は焼け野原となり、日ノ出川は残骸・瓦礫の投棄処分が繰り返され、川の体を失っていきました。

戦後は長者町通りを境に東側が占領軍に接収され、その間は抜本的な都市改造は休止じょうたいでした。本格的に日ノ出川埋立計画が始まったのは接収が解除された1953年(昭和28年)のことです。

関連ブログ

【大岡川運河物語】埋地七ケ町その1

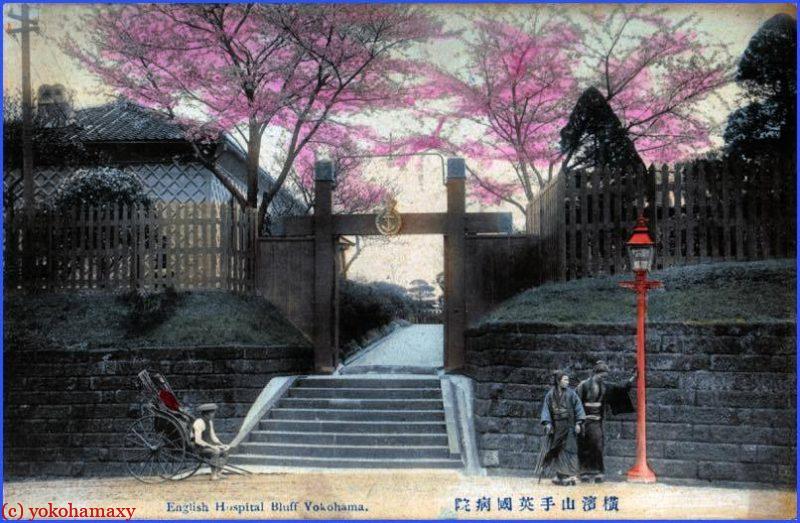

【絵葉書の風景】横濱山手英国病院

<ちょっと具合悪そう>

「横濱山手英国病院

English Hospital Bluff Yokohama.」

撮影時期:明治末期か?

横濱絵葉書コレクターの世界では人気の一枚らしい。

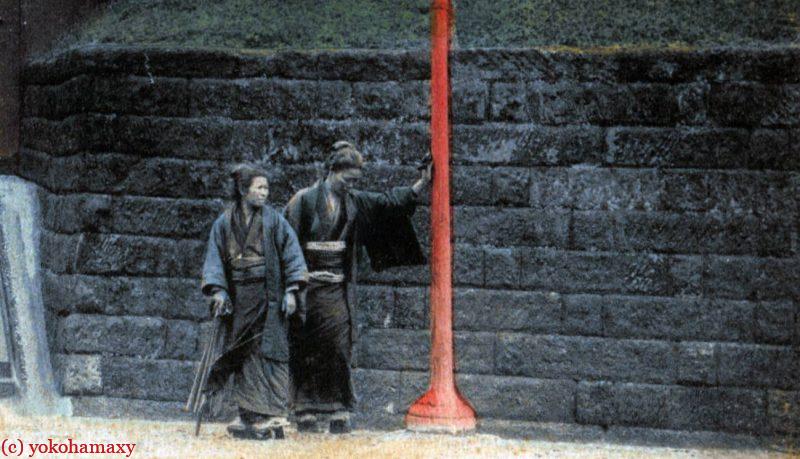

確認できる最古?クラスのブラフ積み擁壁とガス灯が写っているからだそうです。

偶然手に入れたものですが、この絵葉書の風景、拡大してみると人物が尋常じゃななそう。

まず絵解きをする前に

横濱山手英国病院(イギリス海軍病院)は、横浜山手居留地(ブラフ)161番に1868年頃完成しました。

横浜が開港しました!

外国人が来ました!って話なんですが、当時の状況はそんなに甘いもんやおまへん。

当時の二大強国<英・仏>は居留地の自国民を守るために、軍隊を常駐させます。現在のふらんす山と港のみえる丘公園あたりが英仏の駐屯地でした。

そこに、様々な自国民のための施設を建設します。これは戦後の進駐軍と似ています。

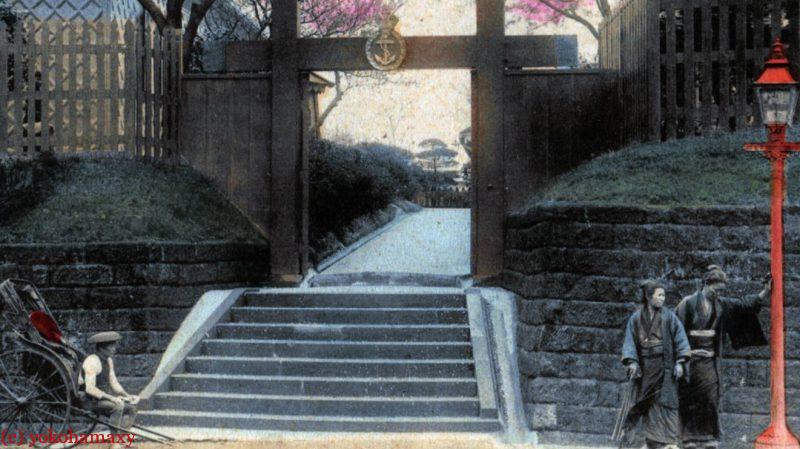

(ここは病院前)

一台の人力車、二人の和服の女性。

よく見ると、女性の一人は”具合悪そう”に見えませんか?

人力車の車夫も心配そうに二人を眺めています。

付き添いの女性は<傘>を持っています。

雨か雪でも降りそうな空模様、

背景の<桜花>から季節は春先でしょうか?

勝手に物語を想像すると

急に具合が悪くなった日本人女性が、「そうだ丘の上にエゲレス病院がある」というわけで付き添いを伴って人力車で駆けつけたところ

<断られた>

<利用するかどうか逡巡><重い病気を告げられた>

どれででも良いのですが この女性は確かに尋常ではなさそうです。

撮影者はこの女性と人力車を”意図”して絵にしたのか?

いろいろ想像力を掻き立てる風景です。

(ブラフ積み)

直方体の石材を縦横交互に並べ、端面が1つおきに出るように積む技法を、当時の山手近郊の<ブラフ(崖)>に因んで「ブラフ積み」と後から呼んだものです。

煉瓦積みの技法に「フランドル積み」または「フランス積み」と呼ばれるものがあります。この手法が「ブラフ積み」として擁壁に応用された限定的なもので貴重な近代遺産です。

少し長いですが

「横浜には数多くの歴史的建造物、遺構があることは周知の事実である。特に山手などは外国人居留地があった時代が色濃く残っている。「ブラフ積」という洋風石垣も、その中のひとつである。「ブラフ積」とは、1867年に第一回山手地所の競売によって外国人の住宅地として開放され、細かく入り込んだ斜面に宅地が造成された過程で生じた多くの崖の土留めのことを言う。千葉の房州石を棒状の直方体に加工し、長手面(横)と小口面(縦)を交互に並べたもので、従来の「野面積」とは異なる積み方は当時としては大変画期的であった。もともと「ブラフ(Bruff)」とは、海岸や谷間の「絶壁・断崖」を意味し、当時本牧や山手に多く見られた切り立った崖を「ブラフ」と呼んでいた(幕末、日本来航時に横浜周辺を測量したペリーは、本牧十二天《現在の本牧市民公園》のオレンジ色の崖をその色から『マンダリン・ブラフ』と呼んでいた)ことから、居留地によって生まれた洋風技術と言える。また、縦に積むことで、崖に深く入り込むようになっているため、耐震性にも優れ、関東大震災でほとんど崩壊せず現存している場所が多いことを考えてもそれが実証済みだと言えよう。(横浜経済新聞2007-10-03)」

「横濱山手英国病院」は1867年以降山手地区の洋館群が競って建設される中、1868年に完成したものです。

参考に、山手を下り元町にあった薬師堂の雁木と擁壁も紹介しておきましょう。

一枚の絵葉書、いろいろなところに注目すると面白いですね。

【大岡川の橋】吉浜橋付近

大正初期ごろの風景と思われる。派大岡川吉浜橋近くで釣りを楽しむ子どもたち。

大正初期ごろの風景と思われる。派大岡川吉浜橋近くで釣りを楽しむ子どもたち。私の関心は右の釣りをする子どもたちより少し大人の人物二名。

荷物を背負う男性と、性別は不確かだが恐らく女性と思われる人物が写り込んでいる。そしてその人物は何か手持ちの荷物でカメラ目線では顔を隠しているようにも見える。日差しを避けているのか、写りたくないのか。

子どもたちに視点を移すと、5人の子どもたちの内、釣りは2名。

帽子を被る者2名。手彩色のため服の色彩はヒントにならない。

一番左の子供は 履いていた下駄を脱いでいる。

明治に始まった写真絵葉書の構図は大正・昭和に入るとカメラマンの意思、センスが感じられるようになる。人物も敢えて<配し>構成する意図があるようだ。 吉浜橋

1898年(明治31年) 鉄の橋に架替 設計は野口嘉茂

派大岡川南東に位置し、橫濱製鉄所※への連絡橋の役割を担った。

仕様:橋長27間2分(約49.1m) 橋幅4間2分(約7.3m) 横浜製鉄所

1865年(慶応元年八月二四日)1865年10月13日 竣工

横浜赤肉ローハイド(1)

1869年(明治2年)近江国から東海道を使って生きた牛を横浜まで運んだ人物がいた。目的地は開港場となった外国人居留地だった。

当時は鉄道もなく、明治維新の動乱期ではあったが、陸路を牛たちと共に移動したのだからまるで60年代に日本でヒットしたアメリカの人気ドラマ「ローハイド」※のようだ と想像すると面白い。

(※古すぎて年寄りしかわからないが)

ローハイド主題歌

資料によると牛を連れての旅は15日から16日を要したそうだ。

牛との道中記、街道筋の人々は驚いたに違いないが、江戸日本橋から京都まで通常二週間程度だったそうだ。

この日数には若干疑問が残る。ちょっと早い。牛歩戦術は結構早足だったようだ。

フェイバーさんこと日本版カウボーイ、彼の名は「西居正蔵(にしいしょうぞう)」近江国蒲生郡の豪農の家に生まれで、生来の努力家だったそうで、新しい時代に対応し近江牛を売るために奔走した伝説の人である。

開港と明治維新、近江にも近代と外国文化という新しい時代が音を立てるように訪れた。当時外国人が最も集まっていた横浜では食肉を求めていることを知り、昔から牛を食肉用にしていた近江牛こそ最適と考えたのだろう。

西居は東海道を使い自らの手で生牛を運んだのである。すごいエネルギーだ。 明治以降、日本の近代化はめざましく、いち早く関西と関東が汽船で結ばれるようになると、彼は船で牛を運ぶことを目論んだ。

1870年(明治3年)九十九商会として大坂に開設され、

1875年(明治8年)には郵便汽船三菱会社となった船会社(後の日本郵船会社)に牛の搬送を依頼する。何度も断られたそうだ、交渉を重ね、最終的には自らリスクを背負い、デッキ積みを実現させ横浜港に牛を送り込む事に成功する。

当時、積出港が「神戸」だったために、皮肉にも”神戸牛”という副産物が付いてしまったらしいが、その名は1890年(明治23年)に東海道本線が全通することで払拭された。

国鉄「近江八幡駅」から直接出荷できるようになり「近江牛」の名が関東に定着したそうだ。

その後 鉄道輸送で出荷量が飛躍的に伸び、東京・横浜市場に強い影響を与え「近江牛ブランド」が浸透したとのことだが、

同時期、

同じように松阪(但馬)牛を関東市場に持ち込んだ人物がいた。山路徳三郎という人で、松坂から三週間かかっているとあるので、松阪牛の方が牛歩戦術が得意のようだ。

このように、横浜市場は全国に注目されていた。別の資料では、これも関西から牛を運んだ親子の物語である。

今から15年位まで(記憶が曖昧)馬車道バス停前に牛鍋レストランを開業していた「竹内」という店があった。残念ながら閉店してしまったが、この「竹内」の親戚が横浜に牛肉を運んで成功したというのだ。

これも明治初期、竹内金三郎とその息子慶太郎の竹内親子が牛を関西(神戸港)から船で搬送し横浜で有名になり、二人は真砂町に牛肉問屋を構え、横浜食肉業界で広く活躍したそうだ。

息子の慶太郎は「横浜屠場株式会社」を設立し食肉の近代化に勤めた人物としても有名である。 このように忽然と居留地が登場した横浜では、移ってきた多くの外国人から食肉ニーズが高まることで、牛を長距離運んでもビジネスが成り立ったのだろう。

開港後外国人からは様々な要求があったがその中に”牧場”の要求があった。幕府時代から明治初期まで本牧を手始めに横浜近郊で幾つかの牧場が運営され食肉生産が行われていた記録が残っている。

歴史では江戸期、一般庶民には牛や豚を食べることを禁止した。仏教では殺生を嫌ったといわれているが、実はそうでもなかかった。江戸期の食肉の歴史を近江牛から探ってみた。 彦根の名産の一つに「牛肉の味噌漬け」がある。これは江戸時代から作られていた名産で元禄年間に「反本丸」(へんぽんがん)という名で流通していた。私は「千成亭」の味噌漬け牛肉を時々頼む。

https://www.sennaritei.co.jp/c/home-use/misodukezitaku

井伊家彦根藩は18世紀後半に全国の諸侯にこの「反本丸」が振る舞われ、時の将軍徳川家斉にも献上されたという記録が残っている。また、彦根藩では牛肉の乾燥肉を開発し日持ちすることで重宝がられた。たぶんビーフジャーキーのようなものだと思うが、この乾燥肉は寛政年間に将軍家へ献上された、とある。

幕末の1853年(嘉永6年)には江戸市中で彦根牛の看板を掲げて肉屋を開業していたというから、時の為政者は勝手なものだ。幕末には江戸でも肉食が普通にあったことの証かもしれない。

さらにはこんなエピソードも伝わっている。

有力諸侯に毎年送っていた味噌漬け牛肉「反本丸」を、藩主で大老だった井伊直弼は取りやめてしまった。この反本丸が大好きだった水戸藩主で烈公と呼ばれた徳川斉昭(とくがわなりあき)は何度か催促したが直弼は断ったという。これにがっかりしそのことを遺恨に思って、水戸藩の浪士たちが井伊暗殺を企てていたことを黙殺したというエピソードが伝わっている。

嘘か本当かわからないが、食べ物の恨みは根深いことは確かだ!

なぜ、彦根藩は食肉の習慣があり、それが時のご禁制に特例として認められたのだろうか?

彦根藩は戦国時代から藩をあげて武具作りが盛んで多くの職人が育っていた。江戸徳川幕府となって、浜松から東海道の要<彦根藩主>となった井伊家は代々、徳川家に信頼されていた。

井伊家による彦根の武具や儀礼に必要な「太鼓の皮」も大変珍重され幕府に納められていた。太鼓の皮や甲冑(鎧兜)に用いる牛革を取るために彦根藩は唯一幕府から牛の屠殺を許されていた。

このときに残った牛肉を彦根藩では大切に食用として活用するために開発されたのが「味噌漬け」だった。それが滋養強壮の薬「反本丸」としてお殿様に珍重されたのである。

※彦根市の特産に仏具、仏壇がある。これは彦根藩の武具職人達が明治以降失職しないように技術を活かし業態変換したからだと彦根で聞いた。 仏壇の飾りは甲冑から来ていると知って、改めて実家(越前)の仏壇を見直したことがある。 末吉町にある老舗の「太田縄暖簾」は、現役最古の牛鍋店として有名だ。1868年(明治元年)に創業とのことだが、創業者は石川県能登出身の高橋音吉が幕末慶応初年に横浜道に面した吉田町堤に牛肉の串焼き屋を開業したことに始まった。その後まもなく現在の末吉町に移転し現在に続く「牛鍋」を始めたそうだ。

ここで出されている元祖牛鍋は

(1) 肉が角切りであること、

(2)味付けに割り下やザラメ醤油などではなく、味噌 ダレを用いていること、

(3)具材が牛肉と長葱のみとシンプルであること

を「牛鍋」の条件としているが、

これは、彦根の赤肉の味噌漬けに少しは関係していないだろうか?

ここから先は、私の全くの想像である仮説を展開してみたい。

横浜牛鍋店の多くが”牛に味噌を使ったのは<肉の臭み>を消すため”としている。

彦根「反本丸」のヒント、影響があったのでは無いか?

横浜が舞台なら断然あった!

というのが私の見立てだ。

次回は 彦根と横浜の浅からぬ<縁>ついて紹介したい。(つづく)

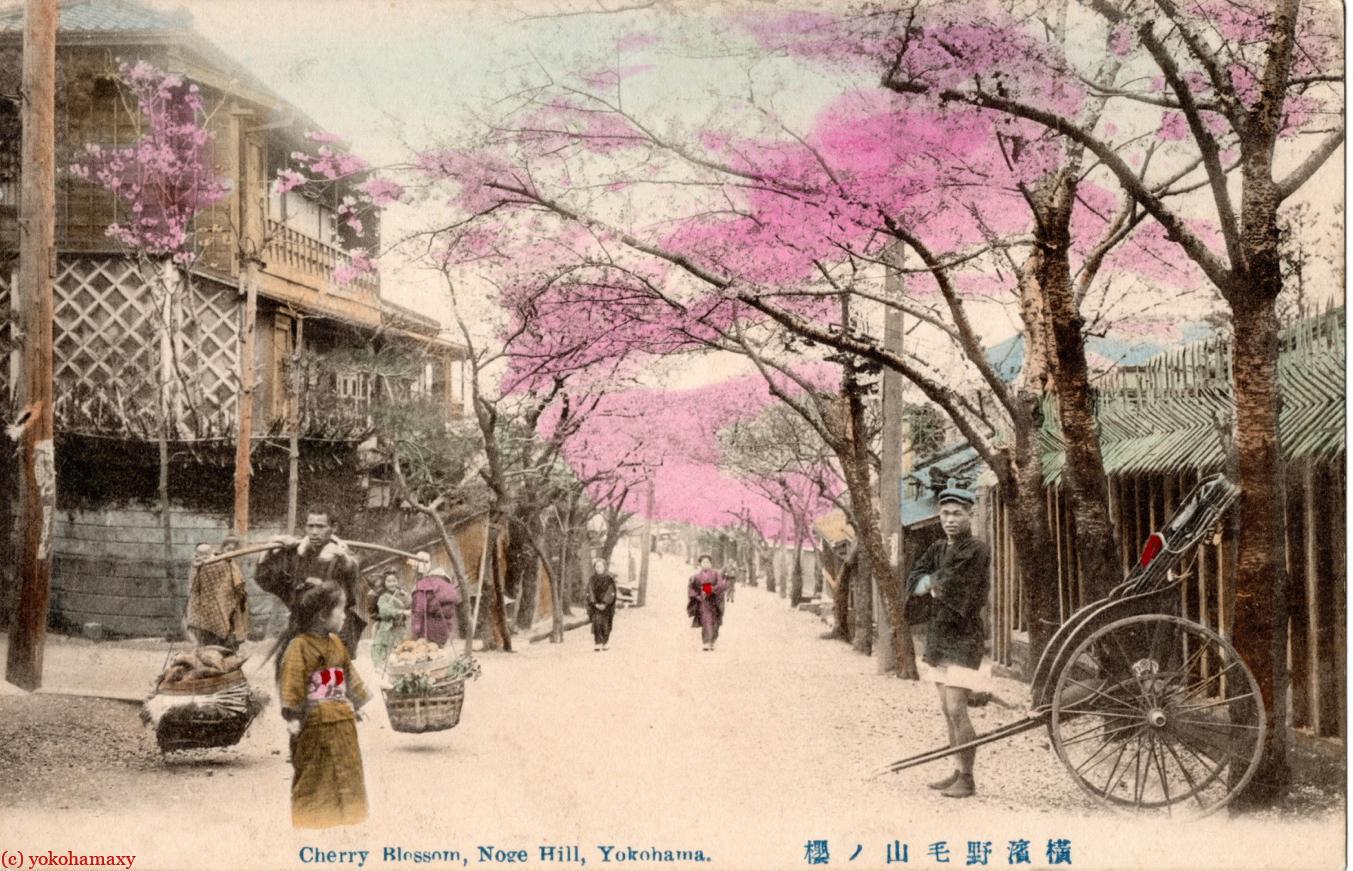

【一枚の絵葉書から】野毛山の桜

ここに紹介する絵葉書は大正初期に写されたものだろうなと推理していますが、

そのほかのことは、桜が咲いているので春四月ごろかな? 程度で

手彩色の<桜>色にそのままスルーしてしまいました。

もう少し詳細に見てみることにします。

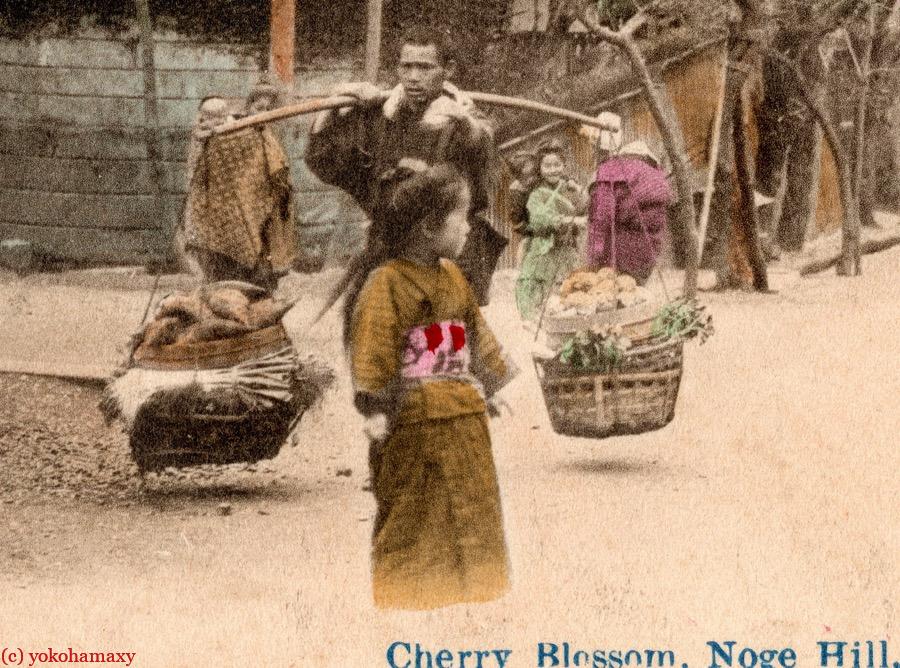

左下に映る天秤棒を担ぐ男性の荷物はなんだろう?と拡大してみると、

向かって左側の籠には<筍>が積まれ、

右側には青物野菜と芋のような塊の山を確認することができました。

桜と筍といえば

「桜前線」を追うこと約1週間から10日後に、南鹿児島あたりから始まり、九州・四国・近畿・関東、そして例年は四月末には北限の東北南部へと北上。

孟宗のたけのこの採り頃というか食べ頃まさに「旬」が北上します。「たけのこ前線」というらしいですが、竹篇に旬が<たけのこ>だから、昔も花より食い気の方が優先したのかなと余分なことも考えてしまいます。

野毛山あたりは 豪商の別邸が立ち並んでいましたので、天秤棒の彼はこの長い坂を登ってでも売れたのでしょう。

次に、

彼の後ろには、子守をする<少女>の姿が数人見えます。

児童労働としての子守が日常的に存在しました。戦前のそれも大正以前の風景には、この<子守するこども>が良く写っています。

子守が労働であった時代です。

現代の<ベビーシッター>とは異なる、10歳前後の幼い少女が労働として<子供を子守すること>が江戸時代から普通に行われてきた習慣が明治・大正期まで盛んだったようです。

さて 天秤棒の右側には何が積まれていたのでしょうか?知りたいところです。 「子守という仕事」

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=9207

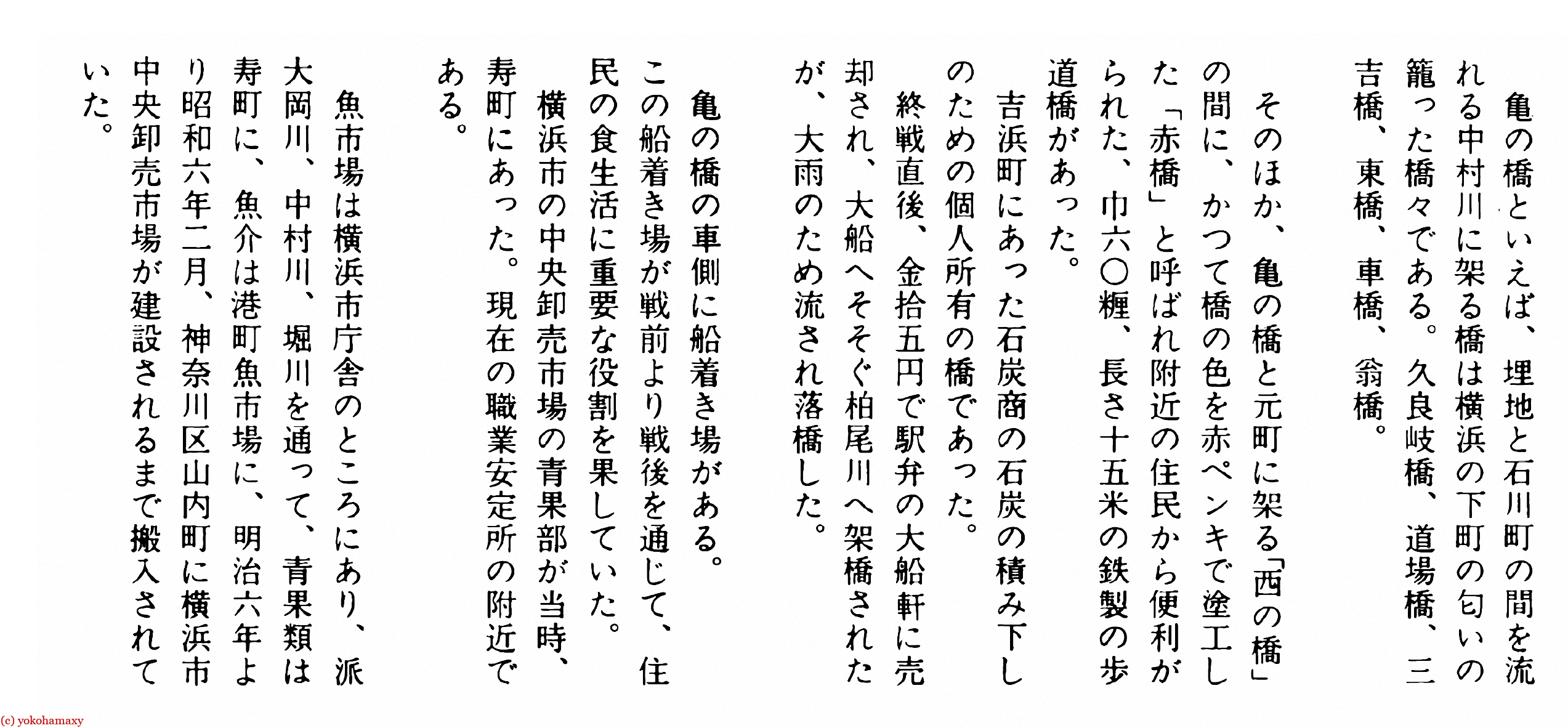

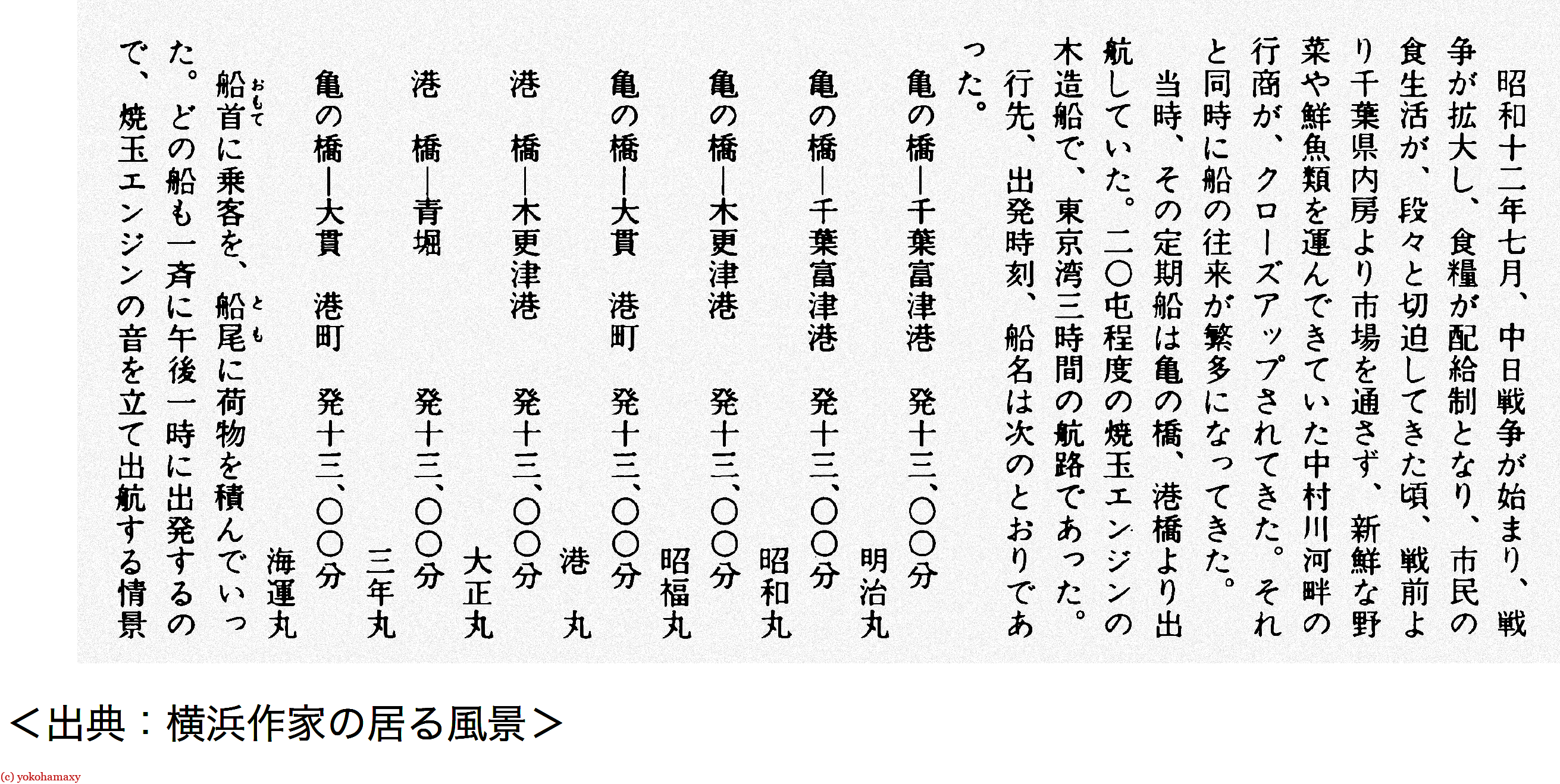

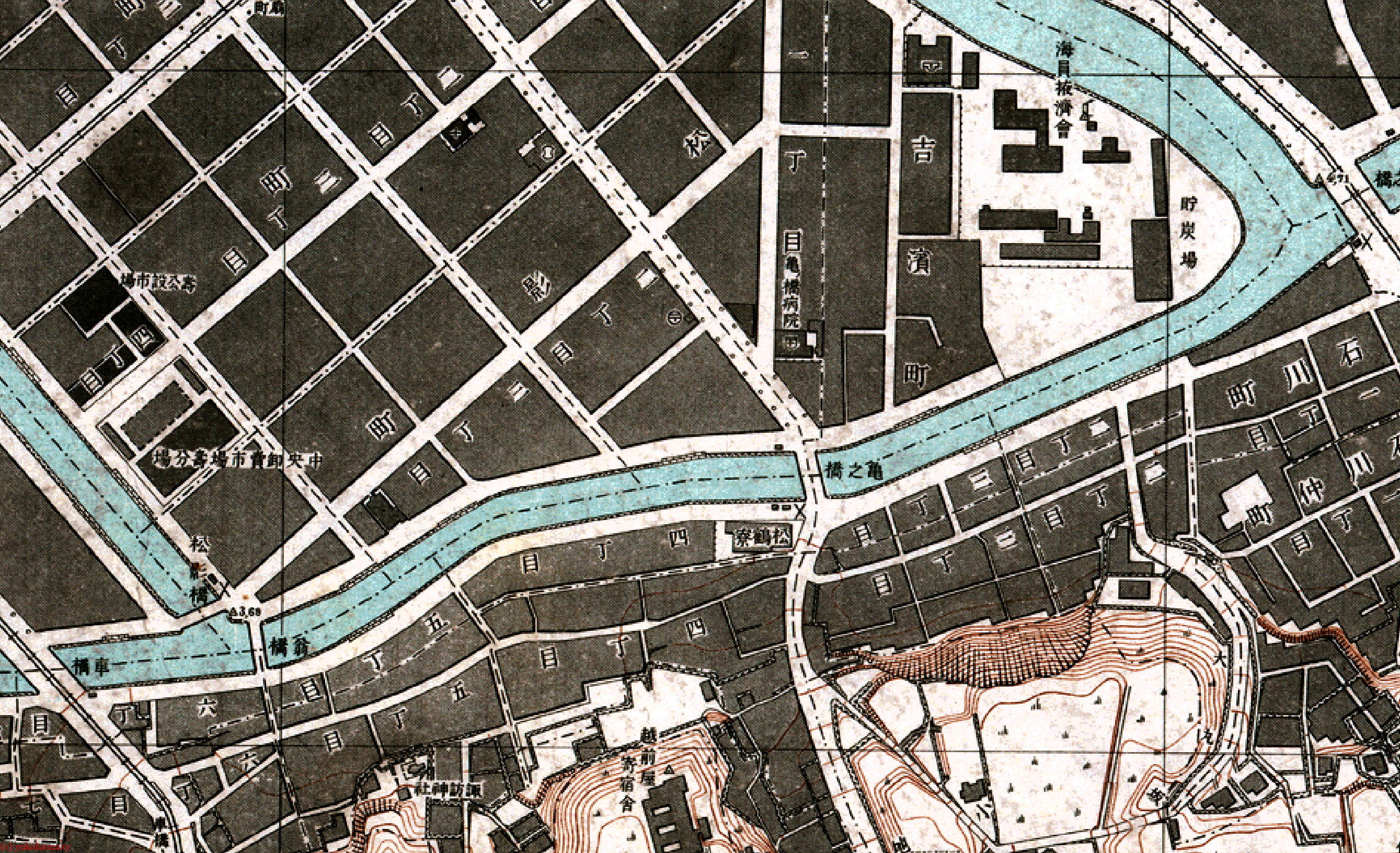

【大岡川運河物語】水運の町、石川町

大岡川運河群は1970年代まで日常の風景だったが、多くが消えた。

だが、いわゆる吉田新田域が運河の街だった記憶はまだ残されている。

その記憶・残照をたどりながら運河にまつわる物語を書き残しておく。

■中村川運河

JR根岸線「石川町駅」が開通したのは1964年(昭和39年)5月19日のことだった。この年は東京オリンピックが日本で初めて開催された年だった。戦後日本が特に首都圏が工事の粉塵に紛れ、工事車が土砂を跳ね上げていた時代である。

桜木町は旧橫濱駅時代に開業した歴史ある駅にも関わらず、東海道筋から離れていたためおざなりにされていた。地元は路線の延伸を戦前から願っていたが中々実現しなかった。

60年代に入り延伸工事が始まった。派大岡川の上に橋脚が建ち、関内駅を川の上に開設。そのまま直進し山手丘陵の土手っ腹にトンネルを開け「石川町駅」が開設した。

駅名の石川町は石川村に由来し古くからあるが「石川」の名はしばらく消えていた。石川村は海岸に面した漁業、農業、林業を営む小村だったが古くからその名を見ることができる。

<石川>

石川の名で有名なのは「石川県」。加賀の国にある手取川の古名である「石川」に由来するが、この「石川町」は武蔵国久良岐郡石川村に因んでいる。何故「石川」となったのか?詳細を追いかけていないが、湧き水が多く岩(石)の間から出たからではと想像している。

漁村として栄えるためには、真水が必須だ。海水では人は暮らしていけない。

石川町近辺を調べてみると、湧水地が数多く見つかる。開港以降は横浜港への船舶給水地として事業も起こっている。

このように古くからあった岩の間の湧水地が<水の豊富な村>として石川の名となったのではないだろうか。

<吉田新田>

石川村は江戸中期に大きく変わる。江戸の材木商だった吉田勘兵衛が幕府の新田奨励施策により、大岡川河口の深い入海の干拓事業に着手。1667年(寛文7年)に11年かけた吉田新田が完成。吉田新田の完成で、石川村は本牧や横浜村とかつて対岸だった<戸部村、野毛村>と密接になった。

石川村は漁村ではなくなる。その後、石川村の経営がどのように行われたのか不勉強だが、新田の幹線道となった「八丁畷」現在の長者町通りの完成によって、交通往来が大きく変わったことは確かだ。

現在は、車橋を渡ると打越の切通しを抜け山元町、根岸へとつながるが、近世、近代は車橋を渡ると石川中村になり一旦下流に向かい地蔵坂が「本牧」と「横浜村」に出る分岐路だった。

<地蔵坂>

地形図で石川村付近を俯瞰すると、地蔵坂が本牧へと続く要路であることが分かる。近世に交通量が増え、道を拡張する工事の際に土の中から地蔵が掘り出され坂の名が地蔵坂となったと伝わっている。現在は関東大震災でこの地蔵尊も崩れてしまったが、戦後地元の有志によって亀の橋袂に新たに地蔵尊を建立された。この地蔵尊は入海に身投げした女人伝説による<濡れ地蔵>の異名もあるが、伝説となるこの地の役割を示した結果だろう。

<水運の町>

石川町がかつて水運の要の地であったと聞くと驚く人が大半かもしれない。

石川町に関する歴史資料を調べ始めると、この街の川岸がかつて水運の要であった片鱗を感じとることができる。

ここに示す西ノ橋から中村川上流方向の風景、一見亀ノ橋と判断しがちだが西ノ橋左岸際から亀ノ橋を見ることはできない。ではこの橋は?ということになる。実はこの橋の存在から様々な謎解きが生まれ出た。

「謎の橋」戦後の資料では「赤橋」と呼ばれていたことが判る。

明治から昭和にかけ、この位置に架けられては消えた「橋」の存在を確認することができる。中村川対岸吉浜町には幕末から明治期には「横濱製鉄所」があり、大正期からは戦後まで掖済会病院が開業していた(現在は山田町)。

この謎の橋は派大岡川のある運河時代だからこそ利用度が高かった。

絵葉書を拡大するとここに、川岸の荷捌き場が写っている。

中区史に

「中村川の川沿い石川町から中村町方面にかけては、港や埋地方面に働く人々が多く居住地とした、石川町一帯は人口が増え町が大きくなり、そこには規模は小さいが、多種類の日常生活を売る商売が発生していった。このことは外国人を相手として商売する元町とは対照的であった。すでに石川は明治六年には街並みがととのった所として、石川町と命名されていたが、こうして町が充実していった」

「中村川や堀川などの川は、港から直接内陸に物資を運ぶことができ、埋地の問屋筋へ、さらには八幡橋方面へと」

石川町と千葉県富津市の港と定期航路があった昭和まで記録も残っている。

<亀の橋 下流に船着き場を確認できる>

かつてこの船に乗って多くの女性行商が行李を担ぎ石川町に降り立った。中にはこの地に生活拠点を求めた方もいる。石川町と房総千葉とのつながりも深いものがある。

このように、石川町は運河を巡り関内外から房総千葉まで水運というキーワードのエピソードが誕生した町だ。

近い将来、この石川町に動力船が使える桟橋ができると聞く。

江戸期から続いた水運の町の復活となるのか?変わりゆく石川町に注目したい。

横浜市庁舎の歴史(資料編)

1911年

|

明治44年

|

7月1日

|

新市庁舎開庁 |

1923年

|

大正12年

|

9月2日

|

桜木町の中央職業紹介所を仮市庁舎に |

1923年

|

大正12年

|

9月11日

|

市会、仮市庁舎屋上で、震災復旧善後策に関する緊急市会開催 |

1923年

|

大正12年

|

9月日

|

市庁舎類焼により、桜木町の中央職業紹介所を仮庁舎とする(A) |

1940年

|

昭和15年

|

7月17日

|

紀元2600年記念事業案(市庁舎新築、動物園開設、文化会館建設) |

1944年

|

昭和19年

|

8月28日

|

市会で市庁舎の老松国民学校移転を可決 |

1944年

|

昭和19年

|

10月1日

|

市庁舎、野毛山老松国民学校等へ移転(市会議場は横浜市図書館内設置) |

1944年

|

昭和19年

|

10月1日

|

市庁舎が木造建物で危険、臨時に老松国民学校に移転 |

1945年

|

昭和20年

|

|

市会は図書館へ、市庁舎は老松国民学校などの鉄筋コンクリート校舎に移転する。 |

1949年

|

昭和24年

|

7月28日

|

市会、全員協議会市庁舎移転の件(日貿博建物への移転を市長が提案) |

1949年

|

昭和24年

|

10月21日

|

市庁舎移転問題でGHQに陳情(議員六名老松小学校からの移転の猶予を求める) |

1949年

|

昭和24年

|

10月27日

|

市会、市庁舎対策特別委員会の設置(市庁舎の移転問題) |

1949年

|

昭和24年

|

12月17日

|

市会、市庁舎対策特別委員長が報告(日本貿易博跡移転で意見一致と報告) |

1949年

|

昭和24年

|

|

市会、市庁舎の貿易博覧会反町会場跡地への移転を正式決定(A) |

1950年

|

昭和25年

|

11月日

|

市庁舎、反町の貿易博跡に移転(A) |

1953年

|

昭和28年

|

6月29日

|

市庁舎建設候補地、反町、港町、横浜駅前等 |

1953年

|

昭和28年

|

6月29日

|

市庁舎建設特別委員会各候補地の実情調査結果の説明 |

1953年

|

昭和28年

|

10月5日

|

市庁舎建設特別委員会(各会派内の協議結果を発表) |

1956年

|

昭和31年

|

11月2日

|

市庁舎基本設計案について市長が採用決定 |

1956年

|

昭和31年

|

12月20

|

市、新市庁舎起工式 |

1956年

|

昭和31年

|

1月日

|

市、市庁筆数地問題につき港町の旧市庁舎跡を候補地に決定(A) |

1957年

|

昭和32年

|

4月12日

|

市庁舎建設事務所の設置 |

1958年

|

昭和33年

|

4月5日

|

市庁舎新築工事、特別基礎工事完了(6・23躯体工事に着手) |

1958年

|

昭和33年

|

6月日

|

市庁舎立柱式、工事現場で挙行(A) |

1959年

|

昭和34年

|

2月26日

|

市庁舎市会棟完成、市会事務局移転 |

1959年

|

昭和34年

|

9月12日

|

市庁舎落成式 |

1959年

|

昭和34年

|

9月12日

|

市庁舎落成式(中区港町) |

1959年

|

昭和34年

|

|

現在の市庁舎が落成する。 |

1960年

|

昭和35年

|

9月日

|

市庁舎、港町に完成、落成式(A) |

1962年

|

昭和37年

|

3月1日

|

反町市庁舎跡地開発計画決定(公園・子供遊園地等) |

【吉田町物語】吉田町清水組