ホーム » 【時代区分】

「【時代区分】」カテゴリーアーカイブ

嘘ではないが間違っている

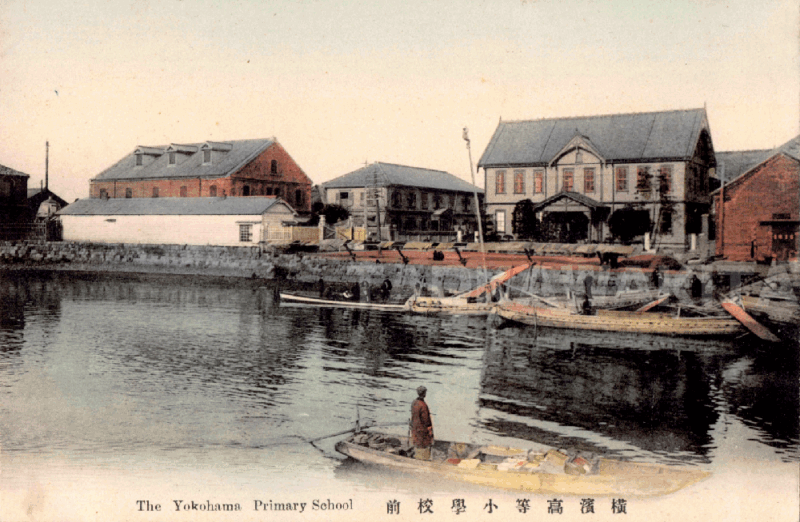

この絵葉書の風景解読には少し時間がかかりました。

まず表題に「横濱高等小学校前」とあります。校舎は水辺に沿っている瀟洒な建物でしょうか。いくつか洋風の建物が確認できます。

でも横浜市内で明治後期から大正初期、水辺に建っている(高等)小学校を探し出すことができませんでした。

ここに写っているのがタイトル通り<横濱高等小学校>だとしたら、設計デザインはかなり気合いが入っています。

疑問がいくつか湧いてきました。

「横濱高等小学校」が正しければ現在の本町小学校のことになります。この時期に橫濱高等小学校は北仲地区にありましたが、川岸にはありません。

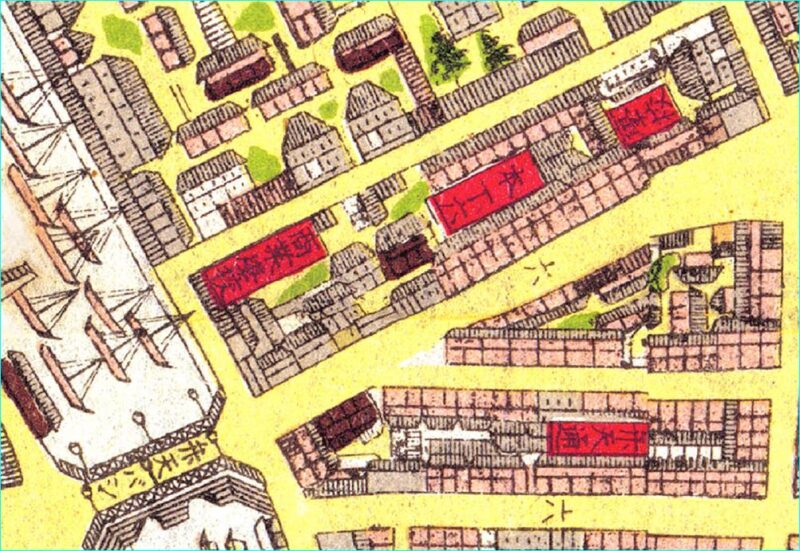

当時の地図で確認すると

大岡川と小学校の間には「横浜商業=Y校」が立ちはだかっているのです。

そこで改めてY校史を紐解くと、一発氷解しました。

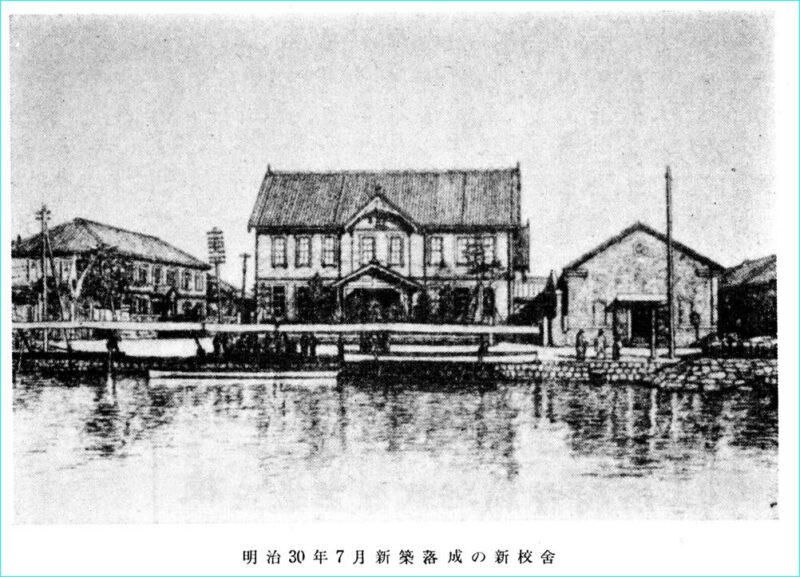

この風景は、1897年(明治30年)7月に完成した横濱商業新校舎だと思われます。

「新校舎は大岡川に面して正門があり、横浜駅(現在の桜木町駅)が左正面に見え(Y校70年史)」とあります。ここに一点のスケッチが掲載されていました。

川面のボートを除いて位置関係がほぼ一致します。

この絵葉書は明治30年7月に新築落成した横濱商業新校舎であることはほぼ間違いありません。

では、何故 キャプションが「横濱高等小学校前」となったのでしょうか。

単なる間違いなのでしょうか。

「横濱高等小学校」と「横濱商業学校」

その成り立ちを見てみましょう。

近代以降日本の学校の変遷は目まぐるしく変わっていきます。

1872年(明治5年8月)近代の学校教育制度を定めた「学制」の発布に始まります。

全国を8つの大学区に分け、その下に中学区、小学区を置き、各学区にそれぞれ大学校・中学校・小学校を1校ずつ設置することとされました。

これによって発布から数年間に全国で2万校以上の小学校が整備され、約40%の就学率となりました。

「学制」が公布された明治5年橫浜にも小学校が設立されます。

第一番小学壮行学舎として創立

第二番小学如春学舎(明治6年5月、元弁天の官舎に創設)

第三番小学同文学舎(明治6年6月、住吉町に創設)を併合して

元浜町一丁目に移転「横浜学校」と改称

1905年(明治38年)横浜第一高等小学校

1908年(明治41年)横浜市尋常高等小学校

1923年(大正12年)横浜市本町尋常高等小学校

「横浜高等小学校」は第一高等小学校として関内に創立します。

★横浜市立横浜商業高等学校は?

1882年(明治15年)3月20日横浜商法学校 開校(横浜町会所)

同年 北仲通六丁目68番地 新校舎へ移転

1888年(明治21年)横浜商業学校と改称

隣接地火災により本町六丁目84番地へ

1889年(明治22年) 北仲通六丁目76番地 仮校舎へ移転

1892年(明治25年) 本町他十三ケ町立となる

1893年(明治26年) 宮内省御料地が運動場となる

1897年(明治30年) 新校舎落成

1905年(明治38年) 南太田に新校舎完成 移転

1917年(大正6年)→横浜市立横浜商業学校

1948年(昭和23年)→横浜市立横浜商業高等学校

さて ここからは私の推論です。

この絵葉書風景が撮影されたのは横浜商業竣工直前ではないか?

この絵葉書発行時点では 横浜商業新校舎はまだ完成していなかった。

1897年(明治30年)初め、工事中の風景ではないか!

【絵葉書時代考証指標】

電柱の存在を時期推定に活用すると写真の撮影時期前後推定が可能となります。

拡大してみると 実に面白い光景が発見できます。

長い棒、柱の上部に人が写っています。

これは、電柱の配線工事の光景と推理できます。

まとめると

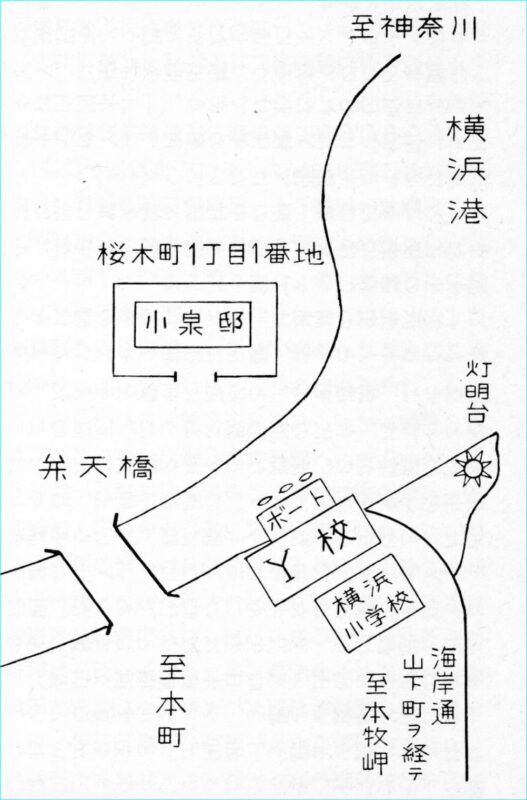

大岡川河口、ここに町立Y学校の校舎建設中

その奥には、横浜市立高等小学校が(既に)開校していた。

この状況に合わせて

<横濱高等小学校>の前に建設中の町立学校新校舎と大岡川が写っている

YよりHを優先したんだな!?

この位置には現在、8代目市役所が建っています。

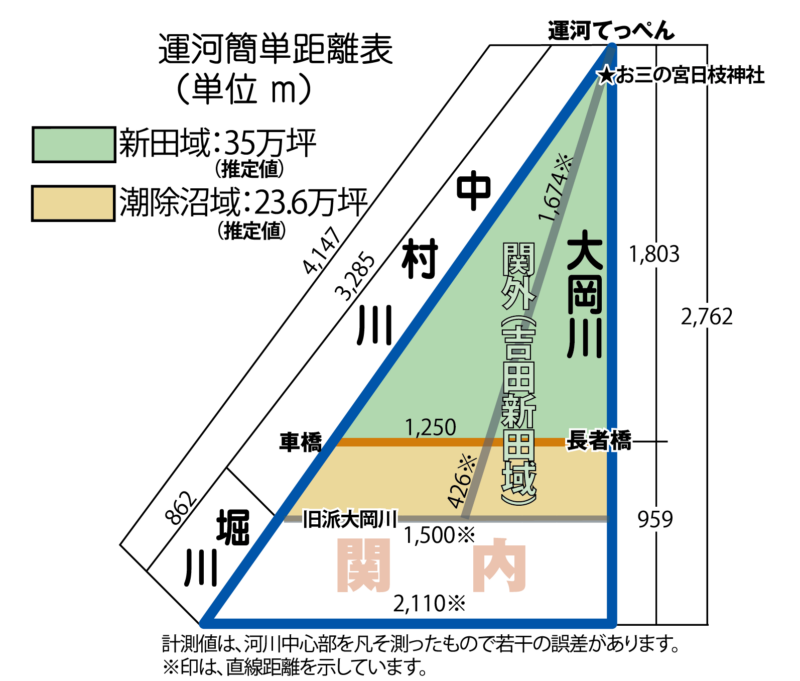

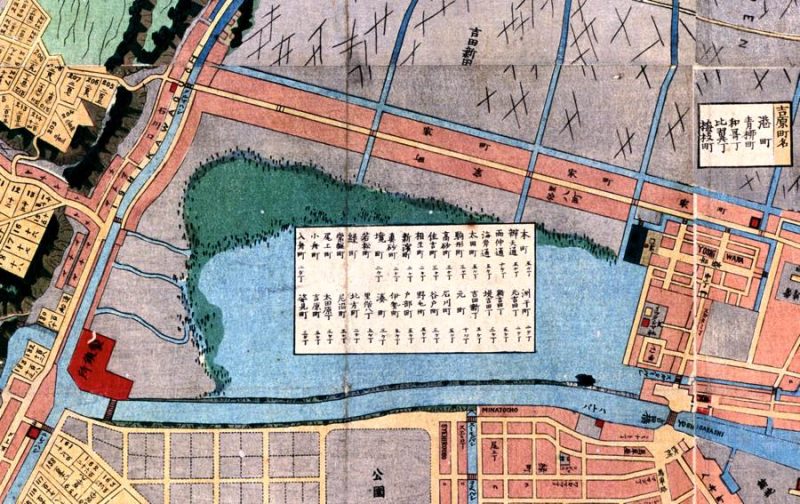

◇吉田新田の面積

自分で言うのもなんですが、それなりに大岡川下流のこと、吉田新田のこと、詳しくなってきた<つもり>。

ところが、吉田新田を調べ始めたら、判らないことが増え、さらに謎まで出てきて混迷の研究者になっています。

最近 機会があれば吉田新田関係のガイドを楽しくやっています。

ところがここでかなり混乱してきたのが、

→吉田新田の広さってどのくらい?ってことが出てきました。

「横浜の吉田新田の面積は約35万坪(115万5000平方メートル)で、横浜スタジアム約44個分の広さです。」(歩いて調べる「吉田新田の開発」 – 横浜市歴史博物館)

「約115万5千平方メートルにおよぶ広大な吉田新田。(タウンニュース)」

「延宝2年(1674)における検地によって確定された石高 1030 石余、面積 116 町余は

全て吉田家の所有地、当時横浜市域最大の地主」(斎藤司)

「村高1038石3斗4升7合、面積116町3反5畝8歩(=約35万坪)」横浜歴史と文化、南吉田町内会 他多数

「水田九十四町歩余り、畑二十二町歩余り、屋敷地二町歩(横浜の歴史)」の記録からだと合計138町歩 414,700坪

「当時の総面積は三十四万八千余坪(約 115ha)」

(横浜市大岡川・中村川下流域における運河の発展と衰退)

現在発行されている様々な資料では

吉田新田35万坪とされています。学校の教科書でもこの35万坪の値を使っています。

しばらく何の疑問も抱きませんでした。

ただ大きさの比較に横浜スタジアム44個分と言われてもね!???

もっと比較の基準は無いかな?と多くの人が判る広さも探していますが中々ピッタシが見つかりません。

ということで、改めて 吉田新田域を確認してみることにしました。

吉田新田域=関外とも言われてきました。

「現在の地図では、関内は首都高速横羽線を境として海側、中村川、大岡川に囲まれた地区、関外は伊勢佐木町や吉田町、野毛、元町などの地域を指します。」

「安政6(1859)年に横浜が開港すると、横浜新田、太田屋新田を基礎とした埋立地一 帯が開港場となり、東海道筋から開港場に至る主要路「横浜道」が整備され、その起終 点である「吉田橋」には関所が設けられました。これによって関所の内側を「関内」、関 所の外側の旧吉田新田を「関外」と呼ぶようになりました。」

では現在の「関外」=大岡川・中村川・(旧派大岡川)域の面積を計算しました。

現在の町内会面積で積算すると?

中区部分 1.21㎢ 南区部分 0.786㎢ =1.996㎢

これを坪換算すると 約60万坪

あれ? 35万坪とは大きく違うが 現在一部埋立拡張されているとしても25万坪も拡張しているとは到底思えない。

ではそもそも江戸期に新田認定された広さは記録にあるのだろうか?

検地による面積は116町3反5畝8歩と記されているので坪換算すると約35万坪となるのでここまで紹介してきた広さと合致します。

これまでざくっと「関外」「吉田新田域」としていた現在の領域は最大値で

正に水田・田畑という農業生産地に限定した場合は?

もう一つの記録では

「水田九十四町歩余り、畑二十二町歩余り、屋敷地二町歩」とあります。

合計138町歩を坪換算すると414,700坪。60万坪には少し近づきましたがまだまだ差がでてきます。

ここに新田を支えてきた「一ッ目沼」面積を推定してみると町内面積合算では

0.398㎢=約12万坪にもなります。

合計で534,700坪となり60万坪に近づいてきました。

明治以降、吉田町地先に柳町が埋め立てられ拡大したり、関内と関外との間を運河化(派大岡川)として整備する際に若干の拡張があり、それらから

現在の面積と合致してきました。

ここで新たなデータが登場してきました。

吉田興産の吉田 征三郎氏から

「吉田新田は現在のみなとみらい地区とほぼ同じ」というお話を伺い

疑問が再燃!

みなとみらいエリアの面積は

中央地区(約101.8ha)と新港地区との合計186haの面積を換算すると

約563,000坪となります。

さらに調べてみると

吉田新田事業面積は568,000坪というデータが出てきました。この数値ですと

みなとみらいエリア≒吉田新田事業エリア

となります。

ざくっとまとめると

吉田新田事業規模は568,000坪

その内 新田・田畑部分(生産面積)が35万坪

1667年(寛文7年)に吉田勘兵衛は干拓事業として568,000坪の規模を手掛けたということなんだ!

では何で、35万坪だけが数値として独り歩きしてきたのか?

この分析もかなり面倒だったので次回に譲ります。

吉田新田事業は350ではなく568と覚えてください!

【よこはま時の風景】

風景というと、辞書的には<見える様>といった説明になりますが、もう少し心象的な意味合いでつかわれることが多くなりました。文字通り「心象風景」は有様を想像する作業です。

サウンドスケープ(音の風景)は、しっかり研究領域として広がりを見せています。

今回はちょっと「時間」、時の風景に分け入ってみましょう。

私達は 近年<時>を見て確認することが多くなりました。

あるローカル線の際に住む友人は、引っ越してきた当初は雑音だった列車の通過音が今は時計代わりになっている、と語っていましたが、時を表す音は減ってきているようです。

ラジオの時報も一昔ほど有用ではないかもしれません。

見る<時>が増えましたが、公園や床屋、街なかにあった「公衆時計」は激減しています。

時の風景にも時代を感じることができます。

<時の時代風景>

横浜はいち早く開港によって居留地が登場しました。隣接して日本人の街が作られ、諸外国との取引や、港に降り立つ人々向けのビジネスが<おそらく>見様見真似、試行錯誤の中で始まります。

居留地で日本人が遭遇した数々のカルチャーギャップの中で、

「時」に関してはどうだったのだろう?と簡単ですが資料を探ってみました。

まず暦の違いが日本人と外国人との間で早急に確認し合う必要がありました。商売に暦は必須条件です。荷物の調達から流通、納品等のカレンダーは当然必要になってきます。

江戸の暦は明治5年12月2日まで使われ(西暦1872年12月31日)次の日が明治6年1月1日((西暦1873年1月1日)と揃いますが、旧暦としては一ヶ月消えてしまったことになります。

一説によれば、国家予算逼迫で、年度予算を一ヶ月切り詰める効果も狙っていたとか。

幕末の文書ではしっかり旧暦西暦を併記したものもあり、しっかり併用していたことが伺えます。

暦同様、日常の時間も江戸と近代では異なりました。

落語の<時そば>にも登場する江戸の時間は、欧米とは異なり、夜明けから日没までを均等割(単位は一刻)していくという一見面倒な方法(不定時法)を使っていました。

昼の長い夏と、夜の長い冬とでは<一刻(いっとき)>が異なったのです。

でも農業や外の仕事としては実に理にかなっていて、明るい内に働くという大原則で生活リズムが決まっていました。

ところが欧米各国は太陽暦の基で一日を均等割する<定時法>を用いていましたので、開港場となった横浜はおそらくいち早くこの時間を取り入れたに違いありません。

幕末から日本を訪れた外国人の日誌などにも詳細な欧米時間で記載されていて、時間のギャップに関して記述しているものは私が調べた限りですが、見当たりませんでした。

面会時間などはどうやって調整したのか?詳しく記述された資料が欲しいです。

今でこそ、スマホや腕時計で、またテレビやラジオで時刻を手軽に知ることができます。

19世紀、時計はとても高級で、一般生活では使うことが難しかった。

では人々はどうして時刻を知ったのか?

日本では、江戸期から時の鐘といって、城、役所、寺などを使って鐘を鳴らすことで一般生活の時を知らせていました。この習慣は、開港後も明治時代でも使われていました。

明治に始まった廃仏毀釈の嵐の中で、寺は消えたが鐘だけ残ったというお寺の話も全国に数多く残っています。

街の人々は、新しい時刻制度となっても 耳で聞いてそれなりに慣れ、対応していったのではないでしょうか。

明治に入って、国の制度が大きく変わり、社会生活も変化を余儀なくされていきました。

明治時代の「時の風景」は、

見る時間と聞く時間に変化が起こります。

横浜を中心に「時の風景」を探してみました。

□時の鐘

仕組みは江戸期と同じで 和梵鐘を撞くことで音を出し時を知らせました。

音は広域に時を知らせることができますから、開港場には町会所や野毛に報時用の鐘が用意されました。恐らく、山手に多かった教会群からもチャペルの鐘が定時に聞こえたのではないでしょうか。

開港記念会館の時の鐘だった和梵鐘に関しては関連ブログ(下記リンク)でも触れていますが、調査レポートとしてもまとめているところです。

□時計台

明治に入って新しく生活に登場した<時間>です。<塔>に時計を設置した洋館が建つようになります。横浜ではブリジエンス設計の町会所にスイス製の時計が設置されました。

その後、弁天通りには「河北時計店」が自社ビルに時計塔を設置し地域のランドマークとなります。

□報時球

時刻を知らせる<球>が横浜にはありました。これは国内で横浜と神戸だけに設置され、見て確認できる時刻でした。

横浜では、海岸通りの<仏蘭西波止場>の位置にあり、港湾内の船に独特の方法で時刻を知らせました。港付近ではこの報時球の塔がひときわ目立つランドマークとなっていました。

関連ブログ

「時」の風景(更新)

汽車道は三線あった

汽車道は近年人気のプロムナードで、土日休日は行列のように通行人が繋がる。桜木町駅前から新港埠頭を繋ぐ約500mの遊歩道で、感覚的には「赤レンガ倉庫」がゴールのように感じられるが、手間で終点となる。

大正期に完成した新港埠頭倉庫群(赤レンガ倉庫他)と当時の横浜駅を繋ぐために整備された鉄道路線で

当初の計画書には「横浜鉄道海陸連絡線」(以下連絡線)とある。この「連絡線」、現在の横浜線と深い関係にあり多くのエピソードを持っているが、詳しくは別の機会にしたい。

ネット検索でもかなり面白い説明に出会える。例えば京急(京浜電気鉄道)の高架化顛末

この連絡線「汽車道はもともと「ウィンナープロムナード」と呼ばれていた(wikipedia)」

とあるが俗称で正式名称では無かったと思う(資料無し)。税関線と呼ばれていたこともある。

連絡線は複線仕様で新港埠頭に入って複数に分岐していた。その中で、主に日本郵船が使用していた4号近くに現在もプラットホーム跡が残っている。

と思っていたが、資料を漁っていたら、少し状況が異なっていたようなので、この点だけここに紹介しておく。連絡線は汽車道と呼ばれるように戦前は貨物を中心に、客船の乗客も<汽車>で運搬していた。

さて、この汽車道に線路は何本あったのだろう?単線だったのか複線だったのか?現在は単線がモニュメントとして残されているが、資料から私は複線だったとしていたが、実は一部<三線>だったようだ。

-800x513.png)

上記写真地図は主に戦後接収時代の頃で、新港埠頭に近いところの島状になった所まで単線らしきものが伸びているのが解る。ここには上屋らしきものがあったことが伺える。近辺に多くの<艀>が係留されている。なんらかの作業場であったのだろう。

別の証拠は無いか?探してみた。昭和9年の新港埠頭図が見つかった。

-800x714.png)

昭和九年の横浜税関資料では 確かに三線となっている。

では 途中まで伸びている単線の役割は何だったのだろう。荷物の積み降ろしのための護岸(桟橋)用だったのだろうか?

汽車道略年表

1915年(大正4年)東横浜駅開設。

1920年(大正9年)7月23日 日本郵船 香取丸 出航時にボートトレインとして旅客をはじめる。 東京からの初の乗り入れとなる。主に北太平洋航路の客船が現在の海保、赤レンガ倉庫に面する<3号・4号ふ頭>を利用。(〜昭和17年3月まで)

1945年(昭和20年)港湾部新港埠頭接収

戦後日本郵船は氷川丸以後客船部門から撤退し客船飛鳥で復活。

1950年(昭和25年)〜1953年(昭和28年)

朝鮮戦争用に旅客輸送として使用

1952年(昭和27年)に返還。

1957年(昭和32年)8月 戦後唯一残った貨客船「氷川丸」

出港時にボートトレイン再開。

1961年(昭和36年)氷川丸の最終航海時まで旅客運送が行われていた。

この時期、港湾経済は「船混み」状態をどう解決するかが最大の懸案事項。

政府方針「国民所得倍増計画」の下に横浜港第一次港湾整備五か年計画(〜昭和40年)によりふ頭整備計画が実施される。

※氷川丸は現在の係留地、大さん橋から出航ではなく、新港埠頭

1962年(昭和37年)3月 正式廃止

1964年(昭和39年)5月 根岸線磯子まで延伸。6月高島線全通。

1965年(昭和40年)山下ふ頭輸送力増強を目指し新港埠頭から山下公園を抜け山下ふ頭に繋がる「臨港鉄道」が景観論争を経て建設。

※港湾物流の変化(コンテナ時代へ)港湾経済の転換点その1

1973年(昭和48年)オイルショック 港湾経済の転換点その2

1986年(昭和61年)10月汽車道供用廃止

1997年(平成9年)に整備され「汽車道」となる。

JR桜木町駅前から新港埠頭を結ぶ約500mの区間を指す。

京浜急行白金町駅

1930年(昭和5年)4月1日に開通した湘南電気鉄道は三浦半島の浦賀駅から桜木町駅を目指すために初期ターミナル駅を所在地の町名を採って「黄金町駅」とした。一時期本社機能が置かれたこともある。

開業の翌年、湘南電気鉄道は日ノ出町まで延伸し当初の計画を変更し、京浜電気鉄道と結合した。そして1941年(昭和16年)に合併し現在の京浜急行が成立した。

戦中の1944年(昭和19年)に駅の所在地は新設された「白金町」となったが、もう少し前倒しで町名変更がされたなら、「白金町駅」に変更されたかもしれない。

横須賀に海軍の施設があったことから、戦時体制となった昭和10年代以降、三浦半島は規制の多いエリアとなったが、終戦とともに新しい局面を迎えた。大東急時代から独立元に持っどった新生「京浜急行電鉄」は都心部から三浦、その先の房総エリアへの送客計画を次々と進めていった。

ハイキング特急

京急は戦後早々に不定期ではあるが房総向けの特急を走らせた。

その名は「ハイキング特急」といって

「1950年4月1日に登場した京急初の特急列車。ハイキング回数乗車券を持つ乗客だけが乗れる定員制列車だった。当初は品川駅 – 浦賀駅間を94分で結び、途中9駅に停車した。この時の表定速度は35.5km/hだった。当初の愛称には「三笠」「剣崎」「房総」「三崎」「灯台」「鷹取」が存在した」(wikipedia)

-800x528.png)

このハイキング特急を通過待ちする待避線が「黄金町駅」にあった時期があったらしい※。

若干の不明点が出てきたので簡単だが調べてみた。

京急は路線に待避線をいくつか持っている。市内で代表的な駅は「神奈川新町」「南太田」がある。特急や急行を優先して通過させるため別の線路を設ける(待避線)である。

もう一つ、「渡り線」がある。

上下線や、複数の線路を繋ぐ(渡る)構造のことだ。

資料によると

「かつて、下りハイキング特急の待避が行われていた。これは下りの普通電車が当駅に到着すると、旅客扱いを行った後にスイッチバックして上り線に転線し、ハイキング特急「第二房総号」の通過を待って、再び下り線に転線するというものだった。その後、ハイキング特急が廃止されると、当駅での待避は行われなくなり、その渡り線は撤去された」

とある。

一読して鉄道には全くの素人は私としては 信じられない光景を想像した。

黄金町には「渡り線」が設けられ、本数は少なかったとはいえ、アクロバティックな待避が行われていたことになる。

社史には

1949年(昭和24年)4月24日 休日ハイキング列車運行開始

1950年(昭和25年)4月1日 休日ハイキング特急、平日急行、準急運行開始。

1952年(昭和27年)7月6日 品川・逗子間直通海水浴特急運行開始

1953年(昭和28年)9月13日 ハイキング特急ノンストップ運転開始

「戦後の復興期に再スタートを切った京急は、鉄道とバスの運輸業で通勤輸送と行楽輸送の2本柱をもって立ち向かい、施設の復旧と改良を進め、速達列車が普通列車を追い抜く待避設備を持つ駅を増やし、緩急結合と呼ばれる運行に変貌していた。(なぜ京急は愛されるのか)」

当時の京急は、文字通り走りながら復旧と路線開発を進めていた。

さて黄金町駅構造に話を戻す。

関内外にまだ多くの接収地があった時代の地図を確認してみると

「黄金町」不思議な構造になっていることに気がついた。

昭和23年修正の1万分の1「横浜」では、黄金町駅に待避線が表記されている。

不思議が残った。

【ミニミニ今日の横浜】3月19日

この【ミニミニ今日の横浜】はこれまで数年間集めてきた資料や年表から簡単にその日その日の出来事を紹介してきました。大体が過去の調査資料の範囲内で<料理>していましたが、

今回は ちょっと違うぞ! ちょっと待て!もっと調べたい。

という私にとってはかなりエアポケットに落ち込んだ感じたっぷりテーマです。

まず、19日テーマのブログは以前

No.79 3月19日 神奈川(横浜)県庁立庁日

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=538

「慶応4(1868)年のこの日、明治政府が幕府から接収した神奈川奉行所を横浜裁判所に改めた。この横浜裁判所は、裁判だけではなく一般行政も行う現在の県庁に相当するものであることから、神奈川県庁ではこの日を「立庁記念日」としている。」

神奈川県庁の「立庁記念日」を紹介しました。

では 今回の3月19日テーマは

「横浜繁栄本町通時計台神奈川県全図」から始まります。

「時」の風景(更新)

横浜の時報について紹介しました。

明治になり変わった新しい時刻、定時法(24時間を均等に分ける)をどうやって知ったのか?

その時 港では<報時球信号>を使い、市中は時の知らせ(時鐘のゴーン)で時間を知り居留地では本町通りの角に建った<横浜町会所>の「時計台」とそこに備えられた<梵鐘>の音で時間を知らせました。

という話です。

この横浜町会所の梵鐘について調べる際

「横浜繁栄本町通時計台神奈川県全図」が当然 往時の姿として登場します。

この「時計台神奈川県全図」の作者<歌川国鶴>が今日のテーマです。

前置きが 長くなりました。

1878年(明治11年)の今日3月19日

江戸時代後期に活躍した浮世絵師<歌川国鶴>が横浜関外最初の町「吉田町」で亡くなります。73歳でした。彼は文化4年江戸築地に生まれ二代目歌川豊国に学びます。本名 和田 安五郎、「一寿斎」「一雄斎」などと号し晩年の安政6年(1859年)頃、横浜に居を移し絵草紙屋を開業、横浜絵・役者絵を得意として多くの作品を残します。

彼の作品は、1879年(明治12年)6月に来日したグラント元大統領が持ち帰った日本土産の中に何点か含まれていて、現在はホワイトハウスヒストリカル協会に所蔵されています。

No.247 9月3日(月)坂の上の星条旗(前)

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=357

No.248 9月4日(火)坂の上の星条旗(後)

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=356

No.248-2 9月3日 坂の上の星条旗 改題

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=84

このように 彼の作品に関わるテーマを追いかけていましたが、

「歌川国鶴」なる横浜浮世絵師は 全くノーチェックでした。

実は「歌川国鶴」から始まるドラマは この先からに面白い展開が待ち受けます。絵師、歌川国鶴には二代目を継いだ息子の歌川国鶴(嘉永5年(1852年)〜1919年(大正8年)2月4日)と娘のムラさんがいました。

歌川國鶴作「横浜繁栄本町通時計台神奈川県全図」は初代と二代目歌川国鶴が共に絵草紙屋を経営していた時期ですので共作かもしれません。

歌川國鶴二代目を継いだ息子、そして彼に西洋の絵心を紹介した人物が娘<ムラ>の夫N.P.キングドンです。

初代「歌川国鶴」の娘ムラの夫N.P.キングドン氏の足跡を探るとこれまた横浜には欠かせない人物であることが分かります。

彼の物語に関しては 近々もう少し資料を読んでから紹介します。

今日はここまで。

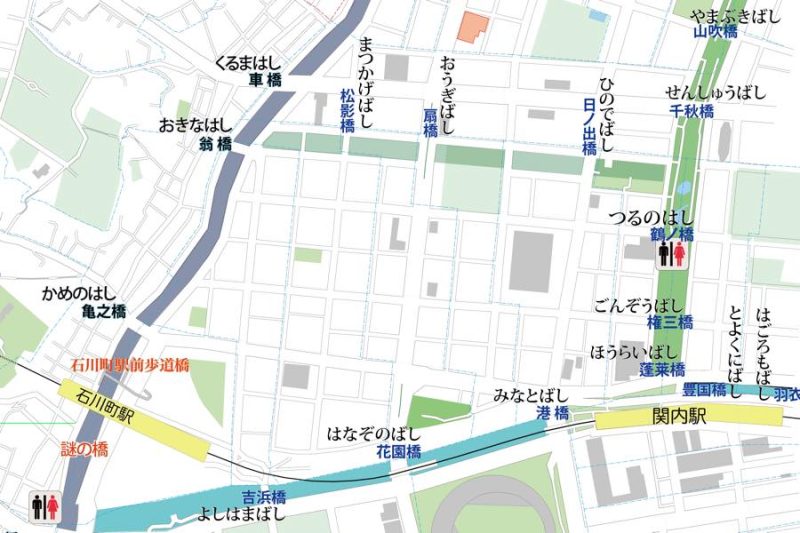

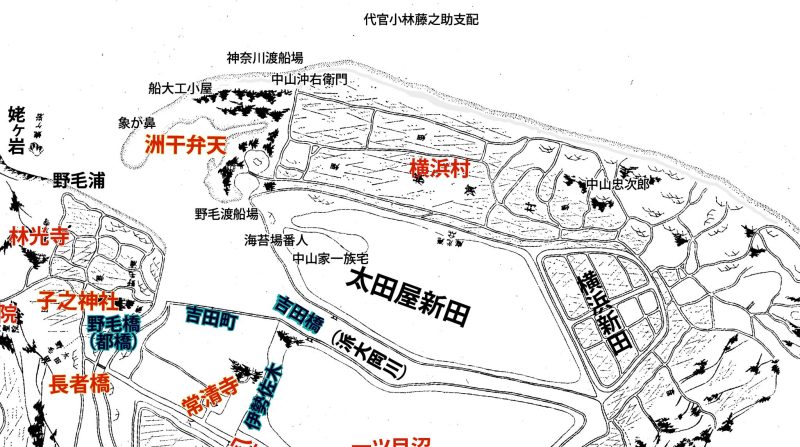

【大岡川運河物語】埋地七ケ町その1

運河時代の地図をベースに中村川と日ノ出川、吉田川と派大岡川に囲まれた一帯を最も占める町内をまとめて「埋地七ケ町」と呼んでいます。

字のごとく、埋め立てられ宅地となった当時の松影町、寿町、扇町、翁町、不老町、万代町、吉浜町を指します。

現在はさらに広く長者町に沿った山吹町・富士見町・山田町・三吉町・干歳町の各町までを含めたエリアを「埋地地区連合町内会」と呼んでいます。

中でも元々の「埋地七ケ町」一帯は近年<また大きく>変わろうとしています。

<また大きく>と表現したのは

この一帯が江戸時代から現在まで関内外の中でも特に激しい変化の歴史を歩んできたからです。

この激変「埋地七ケ町」の歴史を紐解くには

まず江戸時代の吉田新田開発時代から始めることにしましょう。

<入海から新田へ>

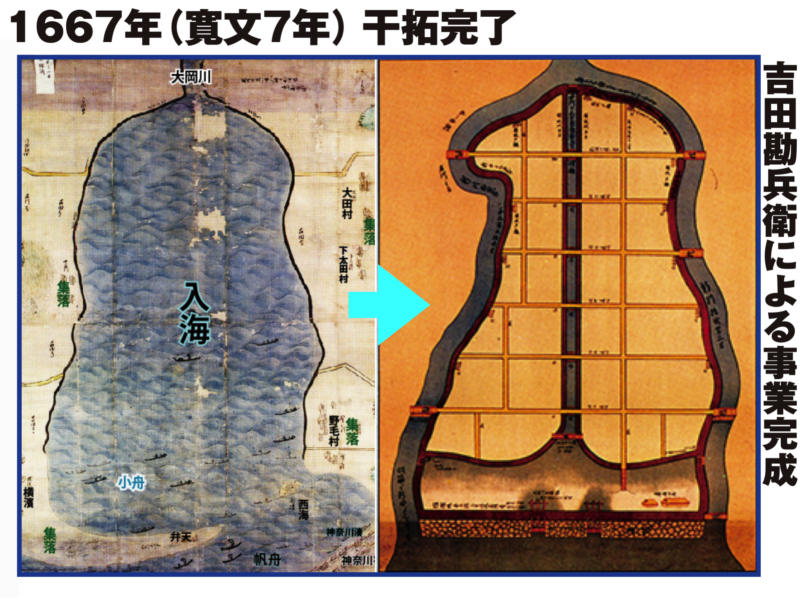

江戸時代の初め、この地域一帯は釣り鐘型(ワタシ的には烏帽子)をした入り海でした。長い戦国時代が終わり、戦う農民は帰農したり都市部(街道筋)に居を構えることで非生産人口が増え始め、食糧が不足気味になってきました。また、戦わない領主(大名)を米経済にしたこともあり幕府や全国の藩は耕地を増やす政策をとり、

当初は官製新田でしたが間に合わず、民間による新田開発も奨励することになります。

ちょうどこの頃、

摂津出身で江戸で木・石材商を営み、小さな新田開発も経験した吉田勘兵衛は、当時の<苗字帯刀を許される目標値>1,000石規模の新田開発に挑みます。

目標値の千石の米収量を得るには多大な資本力も必要ですが、技術・人手・周囲の村民の同意も必要となってきます。

恐らく吉田勘兵衛は関東一円を歩き、候補地を探し、大岡川河口に広がる深い入海に注目したのでしょう。

地理的には、東海道街道筋に沿って、帷子川の入り江、袖ヶ浦が広がっていましたのでここを開発する方が、保土ヶ谷宿や神奈川宿に近いため魅力的だったはずです。

ところが、勘兵衛はもう一つ南に流れる大岡川河口を選び、これが結果的に関内外という歴史的空間を生み出したのです。

この地の開発を決断した勘兵衛は資金調達と人材集めに動きました。

<新田時代>

吉田新田は、干拓事業によって誕生した水田地です。

稲作のための水田を造成するのが「干拓」で、灌漑用水の設計が鍵となります。

新田ブームの江戸前期、全国で干拓が行われますが、取水が成功の鍵でした。吉田新田のような河口部の海に面した水域を水田にするのは技術的にかなり困難が伴いました。理由は水田の最大の阻害要因が<塩分>だったからです。

吉田新田着工前、河口部分(現在の蒔田公園)や沿岸の太田村は塩田でした。干拓するには、塩を抜きながら水田を維持しなければなりません。

塩抜きしながら水田を維持できる!と勘兵衛は確信し、新田事業を決意します。

塩抜き等の技術的裏付けは誰が伝授したのか定かではありませんが、先達の成功例をしっかり活用し、塩水地域の水田干拓に挑みました。

事業は開始早々、水害で頓挫します。捲土重来、再トライし約十年の月日をかけて寛文7年完成(幕府認定)します。新田の幕府認定には時間がかかりますから実質土木事業は寛文5年ごろにはほぼ完了していたと推測できます。

それから約200年の間、完成した吉田新田によって、様々な副次効果が生まれます。

まず近隣の村々が繋がっていきます。深い入海時代では舟で往来していた対岸同士が徒歩で行き来できるようになります。特に「野毛」と「石川」の集落が<八丁畷>堤を使って往来が生まれたことは横浜村の発展にも寄与します。

この200年の新田時代を支えたのが<塩抜き>「南一つ目沼」と呼ばれた場所です。現在の「埋地七ケ町」の原点となる場所で、この池無くして吉田新田経営は成立しません。

地図上や文献では<悪水>沼とされているものもありますが、水田の塩抜きと施肥の残りを流しだす役割を担った、水田維持には欠かせない重要な沼でした。

<開港と宅地化>

一般的な横浜史ではこの新田時代を簡略化し、吉田新田が完成、次に「ペリー来航」となってしまいます。この間の200年は都市横浜誕生の礎となり実り多き時間でもありました。

二世紀に渡る時間は、途中宝永の富士山噴火や上流からの流土によって次第に水田維持が困難になり幕末には次第に畑地化していきます。

そんな環境が変化する中、「開国」という一大事件がこの地に起こることになった訳です。

開港直前に、太田屋新田開発事業が完成(といっても半分沼地)し現在の関内エリアが出来上がっていたことも関内=開港場誕生に好条件でした。

古来から横浜村として漁業と嘴状の陸地での農業で生業を営んできた村民は、開港の舞台となり、外国人の街を作るということで転地、転居を命じられます。これが元村のちの元町となっていきます。

堀川を開削し出島状態となった関内だけでは日に日に拡大する貿易を支えることは困難で、当然住宅地が運河を越えた関外に拡大して行くことになります。

さらに時代は明治になり、外国からは居留地を含む開港場一帯の抜本的整備が求められます。そこで明治政府(神奈川県)は、対策の一つとして大岡川の分水路を計画します。

堀割川計画です。

根岸湾と横浜港を運河でバイパスとして繋ぐことで、小型船では厳しかった本牧沖往来を加速化する目的として堀割川運河を目論みます。そのためには、山手からつながる稲荷山、弥八ケ谷戸の丘陵を切り開くという当時はかなり無理のある事業だったため、工事に応札する事業者が現れませんでした。

結果、吉田新田を200年守ってきた「吉田家」に半ば強制のように事業命令が下ります。

この堀割川開削物語は難工事で事業史としてまた悲劇の小説にも残されています。

堀割川開削の狙いは運河開削以外にもう一つあり、開削土砂を使って関内居留地に隣接した「南一ツ目沼」を埋立てて宅地化することでした。

1870年(明治3年)に始まり埋立事業が完成したのは1873年(明治6年)のことです。

これによって、

「埋地七ケ町」と「日ノ出川」が誕生することになります。

「南一ツ目沼」によって吉田新田が維持され、吉田新田によって関内の拡大が可能となり、有数の貿易港へと発展していきます。

→埋地七ケ町その2へ

関連ブログ

【大岡川運河物語】日ノ出川運河

【開港の風景】野っ原編3

横浜村を更地にして、日本人街を造成、外国人を受け入れるまでの姿、

区史、市史、明治期の開港モノなどを目下整理中で苦闘しています。

なので、ちょっと時間をワープします。

日本人として開港直後の様子を表した文献で代表的なものは「福翁自伝」だと思います。

この作品は福沢諭吉が1898年(明治31年)7月1日から1899年(明治32年)2月16日までの七ヶ月間で計67回にわたって「時事新報」に掲載したもので大変人気記事でした。

1899年(明治32年)6月15日には単行本が刊行され、今日口実筆記自伝文学の最高峰と言われています。この軽妙洒脱な文体で開港当時の様子が語られています。

少々長い引用ととなりますが勘弁ください。

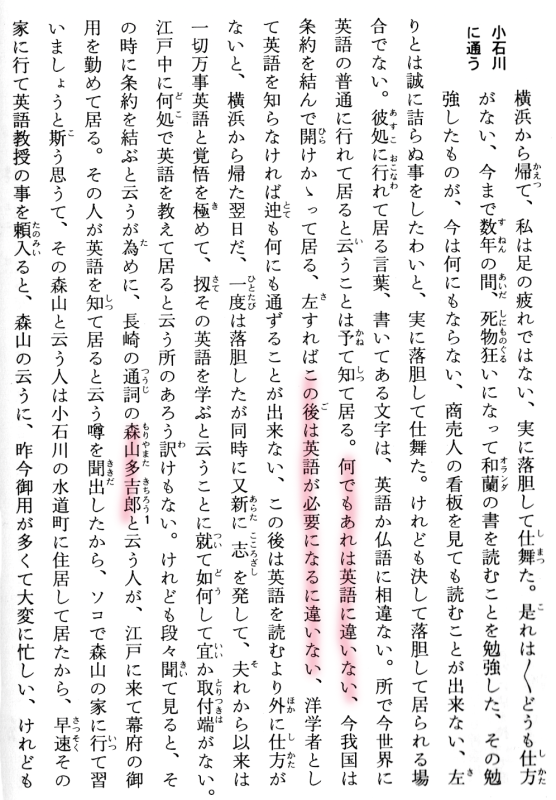

英学発心

ソコデ以(もっ)て蘭学社会の相場は大抵分て先(ま)ず安心ではあったが、扨(さて)又此処に大(だい)不安心な事が生じて来た。私が江戸に来たその翌年、即(すなわち)安政六年、五国条約と云うものが発布になったので、横浜は正(まさ)しく開けた計(ばか)りの処、ソコデ私は横浜に見物に行った。

その時の横浜と云うものは外国人がチラホラ来て居るだけで、堀立小屋見たような家が諸方にチョイ/\出来て、外国人が其処に住んで店を出して居る。

其処へ行て見た所が一寸とも言葉が通じない。此方の云うことも分わからなければ、彼方の云うことも勿論分らない。店の看板も読めなければ、ビンの貼紙も分らぬ。何を見ても私の知って居る文字と云うものはない。英語だか仏語だか一向計らない。

居留地をブラ/\歩く中うちに独逸(ドイツ)人でキニツフルと云う商人の店に打当(ぶちあた)った。その商人は独逸人でこそあれ蘭語蘭文が分る。此方(こっち)の言葉はロクに分らないけれども、蘭文を書けばどうか意味が通ずると云うので、ソコで色々な話をしたり、一寸(ちょい)と買物をしたりして江戸に帰かえって来た。

御苦労な話で、ソレも屋敷に門限があるので、前の晩の十二時から行てその晩の十二時に帰たから、丁度一昼夜歩いて居た訳わけだ。

小石川に通う

横浜から帰って、私は足の疲れではない、実に落胆して仕舞った。是は/\どうも仕方がない、今まで数年の間あいだ、死物狂になって和蘭(オランダ)の書を読むことを勉強した、その勉強したものが、今は何にもならない、商売人の看板を見ても読むことが出来ない、左(さりと)は誠に詰らぬ事をしたわいと、実に落胆して仕舞た。けれども決して落胆して居られる場合でない。彼処(あすこ)に行なわれて居る言葉、書いてある文字は、英語か仏語に相違ない。所で今世界に英語の普通に行れて居ると云いうことは予かねて知って居る。何でもあれは英語に違いない、今我国は条約を結んで開けかゝって居る、左(さすれ)ばこの後は英語が必要になるに違いない、洋学者として英語を知らなければ迚とても何にも通ずることが出来ない、この後は英語を読むより外に仕方しかたがないと、横浜から帰た翌日だ、一度は落胆したが同時に又新に志を発して、夫から以来は一切万事英語と覚悟を極きめて、扨(さて)その英語を学ぶと云うことに就ついて如何どうして宜(いい)か取付端(とりつきは)がない。引用ここまで

この文章には幾つか当時の横浜風景に関して興味深い点が書かれています。

例えば

「その時の横浜と云うものは外国人がチラホラ来て居るだけで、堀立小屋見たような家が諸方にチョイ/\出来て、外国人が其処に住んで店を出して居る。」

まず、時期的にはかなり開港初期だと想像できます。

気になるのは

開港場には野原(のっぱら)が広がりそこに外国人が出店している様を日本人の福沢が「堀立小屋」だと描写している点です。レンガ作り、コロニアル洋式の建物に慣れている諸外国人が<うさぎ小屋>とでも表現するなら判ります。

横浜開港地には恐らく日本人の大工が<とりあえず>人が暮らせる程度の住宅を建てたのでしょう。都市の風景としては非常に貧弱さが感じられたのかもしれません。

とりあえず仮住まいのような家屋で

そこに不満はあったけれども商売優先で外国人側も我慢して出店したということでしょうか。

次に気になったのが

「居留地をブラ/\歩く中うちに独逸(ドイツ)人でキニツフルと云う商人の店に打当(ぶちあた)った。その商人は独逸人でこそあれ蘭語蘭文が分る。」

福沢が大変な思いをして学んだ外国語は阿蘭陀語でした。ところがそこにはイギリス人やアメリカ人の店が多く、ようやく言葉(オランダ語)の通じる外国人に出会った。

ところが彼はドイツ人だったという点です。

この二点を軸に次回居留地最初の商館を開設したあるドイツ人について少し展開してみたいと思います。

一つ前【開港の風景】野っ原編2へ

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=13389

【開港の風景】野っ原編1へ

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=13387

【開港の風景】野っ原編2

前回ようやく開港の舞台となった横浜村の一角の話に入るところまで来ました。

開港直前の横浜村から開港場が作られていく<様>をいろいろな資料から描いていこうと考え、進めてきました。

ところがどっこい、さらっとサマライズできなくなってしまいました。

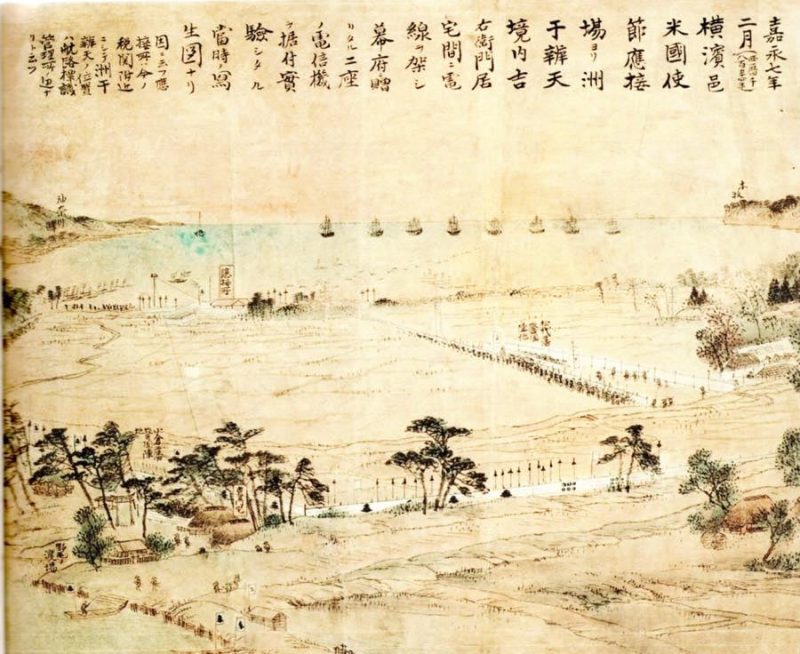

ここに2点の画像を紹介し、少しお時間をいただきます。

一点目は

樋畑翁輔「ペリー献上電信機実験当時の写生画」

ペリーが再来航し、横浜村で外交交渉を行った最終段階で、

ペリーが用意してきた当時の最先端技術を日本側に紹介します。

皇帝(将軍)宛:

4分の1縮小蒸気車模型とレール、電信機と長さ3マイルの電線及びガタパーチャ電線、銅製フランシス救命艇、銅製ボート、農業器具、オーデュボン鳥類図鑑、ニューヨーク州博物誌、議会年報、ニューヨーク州法典、ニューヨーク州議会誌、灯台報告書、バンクロフト米国史、農業指導書、米国沿海測量図、モリス工学書、銀装飾衣料箱、8ヤード大幅高級深紅色羅紗、8ヤード大幅深紅色ベルベット、米国標準ヤード尺、同ガロン枡、同ブッシェル枡、同天秤と分銅、マデイラ・ワイン、ウィスキー、シャンペン・シェリー酒・マラシーノ酒、茶、州地図とリソグラフ、スタンド付き望遠鏡、鉄板製ストーブ、香水類、ホール・ライフル銃、メイナード・マスケット銃、騎兵刀、砲手刀、カービン銃、陸軍ピストル、ニューヨーク州立図書館・郵便局カタログ、錠付き郵便袋。

御台様宛:

花模様刺繍ドレス、金色化粧箱、香水類。

※sewing machine(ミシン)

林大学頭宛:

オーデュボン獣類図鑑、4ヤード大幅高級深紅色羅紗、時計、ストーブ、ライフル銃、陶製茶器セット、6連発ピストルと火薬、香水類、ウィスキー、刀剣、茶、シャンペン。

伊勢守宛:

銅製救命ボート、ケンドール著述のメキシコ戦争とリップリー著述のメキシコ戦争史、シャンペン、茶、ウィスキー、時計、ストーブ、ライフル銃、刀剣、6連発ピストルと火薬、香水類、4ヤード大幅高級深紅色羅紗。

これだけではありませんがとりあえず主なものを紹介しておきます。

このときに目の前で実験を行って日本側を驚かせたのが汽車と電信機でした。

掲載の画像は「ペリー献上電信機実験当時の写生画」はその時の様子を絵にしたものです。

横浜村の一帯を使って通信実験は海岸沿いに仮設された応接場と、そこから約1㎞内陸に位置した”中山吉左衛門”という名主の居宅のあいだで行われたと記録されています。

スケッチ図では

耕作地のあいだを縫うように電信柱が設置され海岸へと達しています。通信実験の両拠点を結ぶ電信線もしっかり描かれています。

電信ですので、電源はどうだったのか?

当時の電池をしっかり持ってきたようです。電解液を入れた瓶に銅板と亜鉛版を挿入し、異なる腐食の性質を使って+-両極に帯電させて電流を流すという電気分解の基本的な仕組みのものと判明しています。

絵には

左側隅中山家の屋敷のところに小倉藩、右側中央あぜ道に松代藩の記述があります。

沖にはペリー艦隊9隻の姿も確認できます。

写生図の上にコメント※が記されていますが、内容から作者の樋畑翁輔ではないことが分かります。恐らく彼の息子の樋畑雪湖ではないかと推測されていますが、確定しておりません。

※「嘉永七年二月(西暦一八五四年)横浜邑米国使節応接場ヨリ洲干弁天境内吉右衛門[ママ:筆者註]居宅間ニ電線ヲ架シ幕府ニ贈リタル二座ノ電信機ヲ据付実験シタル当時ノ写生図ナリ因ニ云フ応接所ハ今ノ税関附近ニシテ洲干弁天ノ位置ハ航路標識管理所ノ辺ナリト云フ」

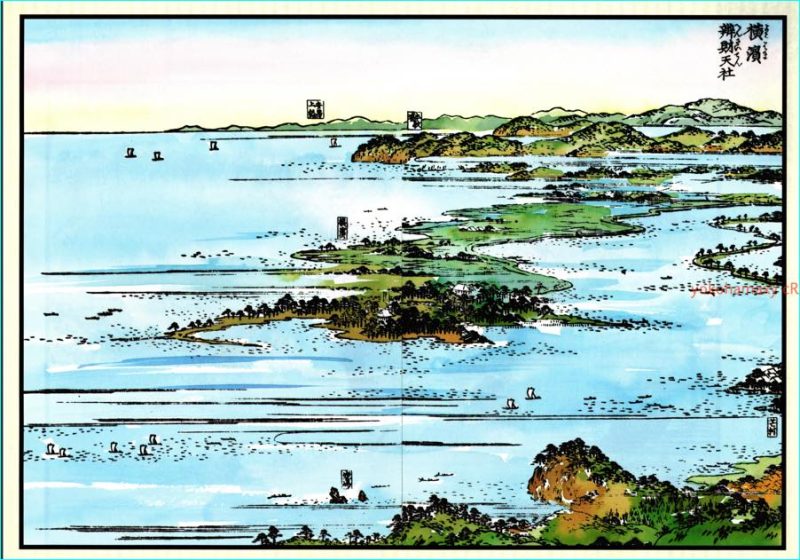

もう一点の絵図は、これとは異なる時期、もう少し前の橫濱村の様子を描いた幾つかの絵図をもとに作成したものです。ここから

横濱村の名主で素封家と称された中山家が確認できます。

「横濱成功名誉鑑」によれば開港当時弁天横に本宅があった中山沖右衛門は代々その名を継いでいて九代目は明治に入り実業界で活躍「元町貯蓄銀行」の頭取を努めます。

居留地整備に伴い本牧に移り、何代目か不明ですが、鉄道・切符研究ならびにコレクターとして有名だったそうです。市電研究の第一人者だった歯科医師の長谷川弘和さんはこの中山沖右衛門さんの影響を強く受けたと語っていらっしゃいます。

今回は少し横道に逸れました。追って 開港場ができていく様をレポートしたいと思います。(つづく)

【開港の風景】前史編3

小説を書く人はすごいと改めて思う。資料から人の心情や行動を描きだす。

読みながら情景が浮かぶように工夫しようと思っている矢先から説明的になっている。一枚の地図にしてしまえば簡単だ!と思い始めてしまう。そういえば、三十年以上も前のことだ。地図を文章にするというトレーニングをしたことがある。

市街地図を頼りに、知らない町を図上で紹介していくという作業だった。何故始めたか、動機は覚えていないが、最初の地図は世田谷区だった記憶がある。

この作業は、すぐに挫折したが以来地図の見方が少し変わった。

■戸部村字野毛

江戸東海道四番目保土ヶ谷宿は帷子川と今井川の合流点にある。江戸期、この一帯は水運も盛んで、河口域に広がる入海一帯を”袖ヶ浦”と呼んでいた。

帷子川左岸から袖ヶ浦岸に東海道が延び神奈川に繋がる。

今井川が合流する右岸は入海に出ると戸部村の丘陵を懐き、越えるとそこは戸部村字野毛と呼ばれ小さな村落だった。江戸期までは、歴史に登場することも無く、大岡川の深い入海と江戸湾が交わる漁場で小規模な漁の村だった。

野毛の転機は、神奈川宿・保土ヶ谷宿の整備だった。

両宿の発展に伴い経済圏が拡大することで、周辺の村々には変化が生じた。さらに寛文七年、大岡川河口域に大型新田(吉田新田)が完成したことで、周辺の村には米経済が生まれた。

この頃からだろうか、野毛浦の風景を愛でる人達が現れた。

切り立った野毛浦地先の海には穴の空いた岩(海食甌穴)があり、奇観、異観として訪れた人を楽しませた。別称「かめ穴、大釜、ポットホール」とも呼ばれる”穴岩”は世界各国で観光、信仰の場として点在している。

野毛浦tの穴岩は姥岩(うばいわ、うばがいわ)と呼ばれていたが何かの理由で穴が欠けてしまった。欠けた時期は不明だが、姥岩の名はそのまま明治まで残った。

うばがいわ、その由来は漢字の”穴”をゥとハと呼びウハ岩、ウバ岩と訛り「姥岩」の字をあてるようになったという説が有力だ。昔の人は言葉遊びが巧みだ。

明治初期、野毛浦地先に鉄道用地建設という降って湧いたよう計画がもたらされ、姥岩は消えた。

■袖ヶ浦北

開港直前に、東海道から最短で開港場に繋がる道が作られた。「横浜道」と呼ばれ、現在の浅間神社あたり、当時は芝生村と呼ばれた。神奈川宿から少し洲崎神社あたりを登りちょうど下ると芝生村となる。

ここから、中々干拓の進まなかった帷子川河口を横断する道を開こうとした。幕末、帷子川河口域はかつての水域は無く、沼地に近い状態になっていた。

ある資料には、1707年(宝永4年)に起こった富士山大噴火の火山灰が南関東に降り、村々は降灰に苦しんだ。幕府は(おそらく代官だろう)灰は田畑以外の土地に埋め、川には捨てないようにとお触れを出したが、誰も守らず皆川に灰を捨てた結果、河口に沈殿し沼地となってしまったというのだ。

これに関してはことの真偽は定かではないが、この宝永の富士山噴火の直前(49日前)、南関東に大地震が起こっている。村の人々にとって役人の指示など聞いている余裕は無かったに違いない。

この灰によって、岸辺では諍いが起こっていた。船着き場が機能しなくなったからだ。かつては、隣の吉田新田のように新田開発も始まったが、帷子川河口の干拓は中々進まなかった。岸から一気に水深が深くなったことと、東海道に沿った岸辺には既に経済圏が成立していたからだ。それが、富士山噴火でみるみるうちにその機能が失われていったのだから心中穏やかでは無かっただろう。

■袖ヶ浦開発

帷子川・今井川の河口域、芝生村と戸部村の間の入り江、袖ヶ浦は富士山噴火後年々土砂によって浅くなっていった。漁場や船着き場の機能を失い、浅瀬が登場した。干潟、寄洲が目立つようになり、岸辺から新田開発願いが出されるようになった。新田開発と言っても、塩抜きが難しく多くが新規土地造成に近いものだったに違いない。

帷子川河口直近、現在の南浅間町が宝暦年間にまず開発された。ここは川筋に近く塩抜きも容易かったのだろう。広さ一町五反五畝三歩(約15,402m2)が完成「大新田(宝暦新田)」と呼ばれたが、吉田新田の約35万坪(1,155,000m2)に比べたら、玄関先にも及ばない。

この大新田の名に因んだ小さな「大新田公園」が現在でも残っている。

続いて、安永新田、弘化新田、藤江新田と小規模開発が行われていった。

一方の袖ヶ浦南岸は戸部新田・尾張屋新田が開発されたが浅瀬が割れ石崎川が登場する。

最後のパーツとなる岡野新田・平沼新田はもう少し幕末まで時が流れてからの頃だ。

■袖ヶ浦南

このように、天変地異の影響で、帷子川河口は一八世紀に入って大きく表情を変える。

保土ヶ谷宿の賑わいは、戸部村を変えた。ヒンターランド、後背地となった戸部村はさらに丘を超えた野毛にまで経済波及効果が出始めた。

これは私の想像領域から出ていないが、袖ヶ浦南岸の戸部村は<水>に困っていたのではないかという仮説である。

一方野毛村は湧水に恵まれ、生活程度の真水は十分に確保できていたと思われる。戦後まで尾張屋橋交差点付近に「塩田」の地名が残っていたころからも、想像できる。

水を売り買いするほどでは無いにせよ、魚を加工するといった食品生産にも水は不可欠だったことから、野毛への需要が高まった背景には<水>もあったのではないだろうか。

保土ケ谷宿から南東へ、保土ケ谷道が現在も残っている。「保土ケ谷道」は途中伊勢山で開港時に完成した横浜道と合流、そのまま野毛に下り、大岡川を渡って吉田町へと続く幹線道路となった。

繰り返しになるが、野毛村は吉田新田の完成で、”終着点”から”通過点=中継点”に変化する。新田堤の上に整備された八丁畷が、かつて対岸だった石川の村々との交通を盛んにした。

代官も異なり、濱からの景色として確認しあっていた両村が深い絆に結ばれたのである。