ホーム » 2012 (ページ 41)

年別アーカイブ: 2012

No5 1月5日(木) 漂泊の詩人 永井叔(一部加筆)

歌人 種田 山頭火

そして

詩人 金子 みすゞ

大正・昭和初期を生きた二人。

金子はテレビCMで、ドラマで山頭火は知名度を上げましたが、

同時代の詩人、永井叔(ながい よし)を知っている方はかなり少数派ではないでしょうか。

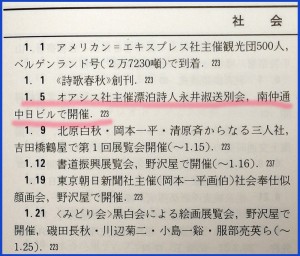

1926年(大正15年)のこの日、漂泊の詩人永井叔の送別会が現在の中区南仲通の中日ビルで開催されたと年表に記載されていました。

偶然見つけた一行に、永井叔(ながい よし)の名。

「オアシス社主催漂泊詩人永井淑(原文ママ)送別会、南仲通中日ビルで開催」

何気なく調べ始めたところ 詩人「永井叔」の不思議な一生に出会うことになります。

永井は1896年(明治29年)四国松山市の代々御典医だった医者の5番目の末っ子として生まれました。

京都に出て同志社を卒業後,東京の青山学院で神学を学びます。

1918年(大正7年)徴兵され朝鮮竜山、歩兵第78連隊に入隊します。

暴れん坊の永井は、上官に逆らい、禁錮2年で軍獄入り、懲罰の後退役します。

(放浪詩人)

このことがきっかけになったのか托行と称しマンドリンを弾きながら全国を放浪します。

ある時は

天文学者と天体観測に集う子供達と写真に写り、

またある時は

絵本のモデルになり、

駅前や広場でマンドリンを弾く姿を見た証言や新聞記事が残っています。

漂泊のマンドリン弾き永井叔は<放浪を「托巡」>と表現しました。

一方で種田山頭火は放浪を「行乞」と呼びました。

また

永井は放浪詩人であるとともに

「すべてはエスペラントのように……すべては大空のようにー」と書いたタスキをかけたエスペランティストでもありました。

戦前、特に大正時代には一つの時代潮流としてエスペラント(Esperanto)運動がありました。エスペランティストは世界共通語を使うことで異なった民俗や文化の理解(共有)を推進する人たちでした。

エスペラント(Esperanto)とは、1880年代にルドヴィコ・ザメンホフが考案した人工言語のことです。

「母語の異なる人々の間での意思伝達を目的とする、いわゆる国際補助語(wikipedia)」

ちょっとこの表現には違和感がありますが、エスペラントの世界観は<平和>

永井の世界観にもエスペラント(Esperanto)が共鳴したのでしょう。

とにかく奔放だったことは間違いないようです。

学生時代に神学を学んだことにも起因するのかわかりませんが、宮沢賢治的な宇宙観を感じます。

彼の行動を追いかけて行くと意外な接点を発見しました。

マンドリン放浪の末、広島で永井は

(知るヒトぞ知る)長谷川泰子

という女性と出会い一緒に京都に行くことになります。ところが 同じ詩人の中原中也に彼女を奪われてしまいます。さらに、その中原は

<小林秀雄に彼女をとられてしまう「口惜しい男」>

として生涯を鎌倉で終えることになります。

(男の立場ではそうですが、当時の女性の生き様もかなり注目に値します)

冒頭に戻ります。

1926年(大正15年)

オアシス社の送別会を横浜で開催したという記録ですが、

調べた限りでは 永井の作品がオアシス社で出版された形跡はありません。このオアシス社が出版関係なのかも現在不明です。出版に関しては

その多くが支援か自費出版に近いものだったようです。

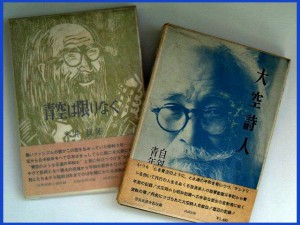

彼の代表的作品は、当時の出版物の中でも特に装丁が変わっていました。

従来の出版では物足りなかったのでしょう。

永井は1977年(昭和52)春、東京でなくなります。享年80歳でした。

一行の年表でしか<横浜>と接点がありませんでしたが、

南仲通 中日ビルで 永井叔を囲む会が開かれたことは間違いないのでしょう。

どこかで彼の足跡と出会うことを期待して 今日はこれまで。

No4 1月4日(水) 昭和の歌姫

敗戦復興のまっただ中、希望を失いつつあった日本人の心を明るくした歌姫といえば

美空ひばりです。

1952年(昭和27年)1月4日

彼女のもとに四万通の年賀状が届けられました。

あまりの多さに郵便局はリアカーを使って運んだという当時のひばり人気を象徴する事件です。

昭和の歌謡界を代表する美空ひばりは女優(子役)としても当時の日本人の心をわしづかみにしました。

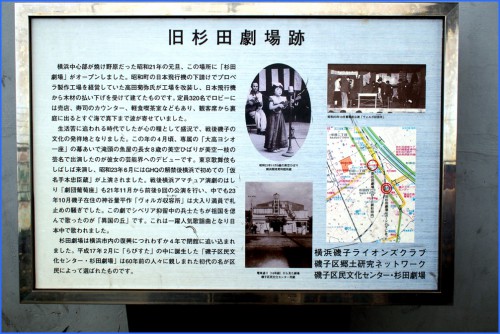

美空ひばりは、横浜市磯子区滝頭に生まれ、9歳で(旧杉田劇場)でデビューし平成元年に亡くなるまで次々とヒットを飛ばす天才歌手でした。

アイドルの激務の中でも横浜市立滝頭小学校(滝頭国民学校)、精華学園中等・高等部を卒業します。

アイドルの激務の中でも横浜市立滝頭小学校(滝頭国民学校)、精華学園中等・高等部を卒業します。

この精華学園高等部は吉永小百合、星由里子も通っていた有名校(当時の堀越学園?)でした。創設初期の校長は内村鑑三でミッションスクールでした。

現在は東海大学に吸収され付属望洋高等学校です。

なぜ精華学園に通うことになったかというと1947年(昭和22年)野毛にオープンした横浜国際劇場(現在はJRA)の支配人だった(芸能プロデューサー)福島 通人との出会いがあったからです。教育も重んじた彼がしっかり学校教育も受けさせる必要があるということで妻の出た精華学園に入学させました。

福島 通人は1949年(昭和24年)のひばり出演映画『のど自慢狂時代』、『踊る龍宮城』および主題歌の『河童ブギウギ』、『悲しい口笛』のプロデュースにかかわり、ひばりを名実共に全国区にします。

1952年(昭和27年)には中学生でありながらもうすでに雑誌(平凡)、ラジオ(NHK他)を席巻し大スターに躍り出た彼女でしたが、学校の学芸会にも出演したといいますから美空ひばりの生真面目さを現すエピソードと言えるでしょう。

美空ひばりに因んで、2005年2月、杉田のランドマーク?「らびすた新杉田」の3階にオープンしたのが新「杉田劇場」です。(2012年10月一部書き直し)

No.45 2月14日 バレンタインにふさわしい素敵なニュース

同じ日に何があったか?

1986年シーバス横浜駅東口から山下公園まで運行開始

シーバスの名は BUS(乗合自動車)ではありません!Bassで美味の魚スズキのことです。

No3.1月3日(火) 大火事

正月早々物騒な話しですが

「火事と喧嘩」は江戸の花ならぬ「開港場横浜」でも「火事」がつきものでした。

1860年(安政六年だと12月11日)のこの日、

開港まもない外国人居留地で大火事がありました。

当時はいわゆる洋館ではなく当座の木造建物が建ち並んでいました。

というのも、横浜はこの時期まだ開港していませんでした。

欧米列強(政府)からは江戸に近い「神奈川」を開港場として要求されていましたが、徳川幕府はなるべく江戸から遠ざけたかったという理由が挙げられていますが、結果的に良港としての条件を持ち合わせていた「横浜」が国際港として開港することになりました。

それこそペリーが最初に上陸しハリスが領事館を構えた伊豆の下田でも良かったくらいですから、「神奈川」といえば喉元に来るようなもの。開港と交易を求める立場なら、首都に近い場所を港として求めるのは当然なことです。

幕府としては戸部の山を越えた「横浜村」に(押し込めたかった)ことに対し、アメリカ領事ハリスは納得しませんでした。

ただ現場、外国人貿易商達は横浜の街が気に入っていたようです。

大型船舶が停泊できる港、江戸までは少し不便でしたが治安のよい街をビジネスの場としては評価していたようです。

そんな矢先にこの大火事が起きた訳です。

この火事に対し対岸の神奈川からも人々が多く駆けつけ消火を手伝ったという記録が残っています。その結果、外国人にも日本の信頼度が高まり、その後の国際関係に好影響だったことは間違いないでしょう。

鎮火後すぐに開かれた居留民の総会で消火に当たった日本人への感謝の意が決議されたくらいです。しかし外国政府代表者特にアメリカは江戸近くに開港を求める格好の材料でした。この総会で今後の活動の場を横浜にするのかどうするか、話し合われました。

国家間では開港場を神奈川かどうかやりとりしているが、

「われわれ商人はどうする!」

と議論した結果 満場一致で開港場はこの横浜にと決議されました。

逆に「横浜」が正式に国際港になった因縁の大火事だったといえるでしょう。

でも その後、横浜も江戸同様に火事が絶えませんでした。

代表的な大火事は

1866年11月26日に発生した「慶応の大火」。

No.294 10月20日(土)防災道路を造れ!

関内全域を焼き尽くしたことがきっかけで、遊郭の代わりに洋式公園(横浜公園)ができたり、外国人居留地と日本人居留地を分けた類焼防止に日本大通ができるキッカケになりました。

現在も残る関内エリアの近代的な街並整備のきっかけとなったのは火事という歴史の皮肉といえるでしょう。

No2 1月2日(月) ニュース芝居、最先端劇場で上演

1895年(明治28年)の今日、

横浜で旗揚げをし「オッペケペー節」で一世を風靡した俳優・芸人川上音二郎は、横浜「港座」で最新のニュース芝居「川上音二郎戦地見聞日記」を上演しました。

前年の、1894年(明治27年)

日清戦争が始まるといち早く戦争劇「壮絶快絶日清戦争」を仕立てた川上は、朝鮮半島に渡り戦地の状況を実見します。

この現地取材をもとにニュース性のある戦争劇を次々と上演し大成功をおさめた新しい形のジャーナリストの誕生です。

この川上音二郎、ゆかりの地といえば茅ヶ崎が有名です。

今回舞台となった横浜にも数々の因縁がある人物です。

この話しに関してはおいおい別のテーマでもでてくるでしょう。

彼が登場した「港座」を簡単に紹介しておきましょう。

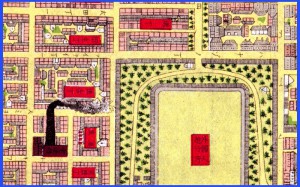

明治から大正にかけて、芝居小屋と言えば「横浜」が最先端スポットでした。川上音二郎が公演した「港座」は当時最新鋭の劇場で、照明にガス灯を使用、最も近代的な明るい劇場だったといわれていました。場所は現在の住吉町1−9あたりで、オーナーはガス灯をいち早く街中に点灯させた高島嘉右衛門です。

高島嘉右衛門。この男、危険につき?ではありませんが明治横浜に関する事業には必ずと言って良いほど登場する話題男です。何かと世間を驚かせたことでも有名。西区高島町のみならず北海道にも自分の名を残した実業家、様々な分野で活躍の足跡を残しているのでネタはつきません。

この港座は1875年(明治7年)に落成、柿落としは中村 翫雀一座。仮名垣魯文の浄瑠璃と瀬川 如皐の狂言が上演されました。明治33年に廃業するまで60回以上の上演記録が残っていますがそのほとんどが歌舞伎でした。

川上が目指した新しい芝居が定着するにはもう少し時間が必要でした。

No.1 1月1日(日) 奇跡の1998年(前半)

新年あけましておめでとうございます。

今年一つの目標を立てました。

「暦で綴る今日の横浜」です。暦から一日一日の出来事を拾い出し横浜について綴っていきます。 日によってはその日に直接結びつけることができない事もあるかもしれませんが、それでも何か書いていきます。

今から30年前、本で綴る今日の暦の原稿を書き続けた経験があります。大変な一年でしたがこの努力が私の大切な転機となりました。「暦で綴る今日の横浜」は横浜を軸にしたため、かなり苦戦しそうですが自分自身のため楽しく苦戦します。 正月元旦なので 特別版を書きます。(2012年6月27日書換版)

(エピローグ?)

1999年(平成11年)正月元旦(金)。

一つの歴史が終わり、一つの偉大な記録が残りました。

横浜のスポーツにとって奇跡の一年、1998年でした。

横浜以外にお住まいの方でも、おそらく日本史上最初で最後の偉大な記録を一つは記憶されているでしょう。

こんなに一つの街がスポーツに輝いた年はかつてありませんでした。

1998年は二度と無いかもしれない!「横浜スポーツイヤー」でした。

1999年(平成11年)正月元旦、横浜奇跡の1998年を締めくくるフィナーレに相応しい戦いでした。舞台は国立競技場。新年の明け方、気温は0度近くまで冷え込み雲一つない快晴でした。

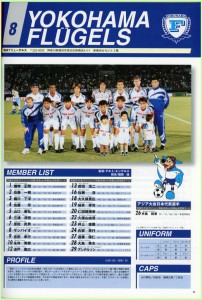

この日、第78回全日本サッカー選手権大会が開催され横浜フリューゲルスが頂点に立ち天皇杯に輝きました。

対戦相手は清水エスパルス、逆転の末の優勝でした。この天皇杯は、日本サッカー界の年間チャンピオンを決める記念すべき、お正月恒例の試合です。

天皇杯はトーナメント方式ですので負けた時点で姿を消します。横浜フリューゲルスにとって、負けた時点でチーム消滅となるデッドラインの戦いでした。

事前の予測を全く裏切り、フリューゲルスは1月1日の決勝まで苦しみながらも一つ一つ勝ち上がり、みごと優勝に輝きました。このドラマのような横浜フリューゲルス物語は詳しいネット情報に譲ることにします。

(プロローグは十人抜き)

1998年奇跡の横浜イヤー

プロローグは、正月開け

1月・2日の第74回東京箱根間往復大学駅伝競走の神奈川大学(神大)から始まりました。

鶴見中継所で11位だった神大は、戸塚で8位、藤沢で7位、平塚で6位と静かに粘り強く順位をあげていきました。この時点でも往路はトップ早稲田と二位駒大の争いだろうと多くの関係者は予測していました。

湘南海岸を各チームが走り抜ける中、さらに神大はじりじりと順位を上げていきます。二宮で5位に着け小田原市内に入ると中央大学と3位を争うトップが視野に入る位置までになっていました。

そして往路ファイナル第5区で一気にトップに立ち往路優勝を遂げることになります。2位とわずか13秒差で駒澤大学が入り箱根駅伝始まって以来の僅差となるゴールシーンとなりました。

翌日1月3日復路は神大王者の走りでした。

前日の結果をふまえ駒大と僅差のスタートでしたが、一度も順位を譲ることなく往路復路優勝という完全優勝を遂げました。この神奈川大駅伝チームを率いていたのが大後栄治(だいご えいじ)監督で、前年の総合優勝に続き二連覇達成でした。日本体育大学出身で、89年に陸上競技部コーチに就任、現在も指揮をとっています。

http://professor.kanagawa-u.ac.jp/hs/human/prof09.html

(第二幕は豪快に)

横浜の快進撃は第二幕が訪れます。

同じ二連覇を遂げたのが神大の大後栄治監督の先輩となる、春口廣監督率いる関東学院大学ラグビー部です。

首都圏がこの年二度目の大雪となり、都心では16センチの積雪となった

1月15日(木)成人の日。

国立霞ヶ丘競技場で開催された大学ラグビー選手権大会決勝で、関東学院は47ー28で明治大学を圧倒し優勝を決めました。この知らせは、ファンは勿論、大学関係者、市のスポーツ関係者を歓喜に包みましたがまさか 横浜の大進撃がさらに続くとは誰も予測(夢にも想像)していませんでした。

(第三幕はいけるかも?)

朗報はさらに続きます。

第70回選抜高等学校野球大会、春の甲子園大会で投手松坂大輔を擁する横浜高校が優勝します。確かに松坂大輔の評価は前年の関東大会から野球界で注目されていましたが、春の甲子園にはハプニングもつきもの、何が起るか予測できない状況でした。

しかし予想通りの決勝は4月8日(水)3対0で関大一校を破り第70回というきりの良い優勝となりました。横浜高校は25年ぶり2回目の優勝でした。さらに常勝チーム横浜は、第80回全国高等学校野球選手権大会(夏の甲子園)でも春と同様に京都成章校を3−0で破り参加校数4,102校の頂点に立ちました。

この夏の大会で横浜高校が勝ち進む頃、プロ野球ファンはリーグ戦の動向が気になって仕方ありませんでした。あの阪神と最下位争いの常連横浜ベイスターズが開幕以来かなり、かなり善戦していたからです。

300話にしてようやく後半を書くことができました。