番外編 重箱の隅の快楽(追記・修正)

私の父は富士山をこよなく愛した平凡な歴史研究者でした。

私を含め家族は「重箱の隅」をつついて飯を食っていると(家族にありがちな)揶揄していましたがその親父の仕事を追体験している自分に快楽を感じています。

「史実にささいも重要も無い、真実は史実の積み重ねをどう解釈していくかだ」と聞かされていましたが馬耳東風でした。

現在父は認知症で無邪気な日々を暮らしていますが、時々研究者時代がフラッシュバッックし家族を驚かせます。

人間の生と死は不思議なもので、とにかく富士山好きだった都内通勤と富士山が良く見えるポイントを探して引っ越したくらいです。その父が、2013年2月23日「富士山の日」に自宅で眠るように亡くなりました。

話題を本来の横浜ブログに戻します。

現在、少しずつ昔撮ったフィルムの山を整理しています。

(2015年2月現在 相変わらず 遅々として進んでいませんが)

プリントしてないネガフィルムの確認が大変です。どこの写真?か

反転させないと中身がわからいからです。

発見したネガの2コマが気になったのでスキャンしてみることにしました。

浮かび上がった映像に釘付けになりました。

隅っこネタですが、

今日は二枚の写真の謎解きを開始してみることにしました。

共に現在無い光景です。

前後の写真から記憶を辿ると相鉄線、西横浜駅からイセザキまで歩いて行く途中らしいことがわかりました。

次に何時頃の写真か?

フィルムカメラ(銀塩)と完全にさよならしたのが

1999年ですのでそれ以前であることは間違いありません。

一枚目は画像に「鐵温泉(てつおんせん)」の名が確認できます。

西区霞ケ丘辺りにかつて存在した大きな<鉱泉の温泉場>で、明治18年から戦後のある時期まで開業していたそうです。

かなり広い敷地で、写真はその「門」の部分です。

私が保土ケ谷区に転居後の写真ですので、

1989年以降に時間が絞られてきました。

この鐵温泉、

「赤門」の名で知られる大きなお寺、東福寺を過ぎたあたりに位置します。

吉川英治の自伝にも登場するこの宿は、日本の初代総理大臣、伊藤博文や横浜を訪れた政府要人が宿泊したそうです。

ネットレベルでは資料が簡単に出てこないので、

図書館に通わないと史実には出会えそうにありません。

赤門東福寺は、富貴楼の「お倉」の墓があるそうです。

|

| 東福寺山門 |

鉄温泉に戻ります。

では上から見たら敷地はどうなっているか?

国土地理院の航空写真を検索し、1977年空撮写真を見たところすでに空き地になっていました。

|

かなり広い敷地ですが全て温泉施設だったかどうか判断できません。

1981年に発刊された写真集「グラフィック西」(昭和56年刊)に二枚の「鐵温泉(てつおんせん)」写真が収録されていました。

比較的高い所から撮影されています。

おそらく藤棚に抜ける切り通し道路から撮られたものでしょう。

写真を見ると鐵温泉の向こうに崖が写っているのが野毛山公園です。

撮影年代が明記されていませんが、年代が推定できる建物が写っています。崖に添って「グリーンコーポ野毛山」が建っています。

現在外観がリフォームされていますが、マンション資料では1980年6月竣工とあります。

|

| 右上の橋が延びている建物が資料に見えたグリーンコーポ |

以上の調査から、1981年まで温泉の建物は残っていましたが、庭等はすでに空き地になっていたのではないかと推測できます。

(霞ケ丘の不動尊)

次に二枚目。

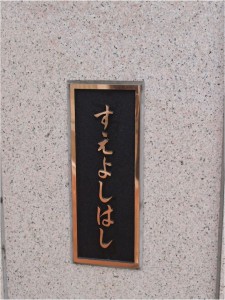

まず、橋名ですが写真を良く見てください。

よーく。

「未吉人道橋(すえよしじんどうはし)」。

「未吉人道橋」(すえきちじんどうばし)って書かれていますね。

「末吉人道橋」ではないですよね。

横浜市内に未吉橋はありません。鶴見川、大岡川に架かる末吉橋くらいしかありません。

グーグルって最近余計な仕事し過ぎです。「未吉橋(みきちばし)」と入力して「三吉橋」がずらーーと出てきたりします。打ち間違えまで勝手に想定してくれるようですが邪魔臭いですね。

さらに日吉橋まで。(ヒとミの誤読まで配慮??)

末吉橋に戻します。

横浜市道路局 橋梁課の平成17年の記者発表資料です。

「旧末吉橋は、関東大震災の復興橋梁として昭和4年に二級河川大岡川に架けられました。幅員が5.1mと狭く、歩道も無かったため、昭和45年に幅員2mの人道橋を新たに併設しました。」(引用元)

写真はこの歩行者専用の橋を撮ったものということがわかりました。

どうみてもこの写真は未吉人道橋ですね。

お粗末様でした。

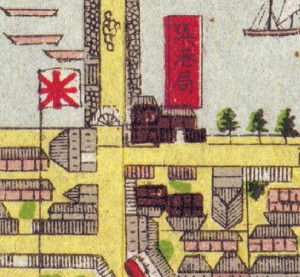

No.72 3月12日 シルクセンター完成式典挙行

戦後横浜は、

戦災(横浜大空襲)と米軍接収により都市機能が疲弊していました。

折しも開港100周年(1959年)のタイミングに、復興のシンボルとして「生糸貿易の振興」のために神奈川県と横浜市は共同でシルクセンターの設立を提唱しました。

そして官民協力のもと1959年(昭和34年)のこの日、完成し記念式典が行われました。

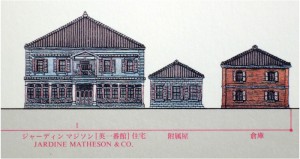

シルクセンターの建つ中区山下町1番地は、かつて居留地1番地でした。

ここに開港後いち早く商館を建てたのが極東貿易の最大手イギリスの貿易商社ジャーディン・マセソン商会です。

外資の日本第一号で「英一番館」と呼ばれていました。因みに長崎に進出したジャーディン・マセソン商会の代理店が坂本龍馬の支援者グラバーです。

明治維新直後にジャーディン・マセソン商会横浜支店長に就任したのが、

幕末福井藩を脱藩し英国に密航した「吉田 健三」です。

この人物、豪快なビジネスマンで支店長時代に日本政府を相手にビッグビジネスを幾つも成功させます。三年で商会を辞め、高額の慰労金を元手に独立し学校、新聞社の事業、ビールやフランネルの輸入で大成功します。

自由民権運動を支援し東京を追放されたこともあります。

横浜の太田町に豪邸を持ち久保山に浄土真宗「吉上山 光明寺」というお寺を明治21年に菩提寺として建立します。

この「吉上山 光明寺」の書院は小田原御用邸の常宮御座所を移築したもので国登録有形文化財です。

吉田健三の養嗣子となった人物が「茂」で、後の外務大臣、総理大臣となった吉田茂です。

吉田茂は父の死後大磯に移りますが、

戸太町立太田学校(太田小学校)に通ったハマっ子時代があります。

話しが横道にそれました。

ジャーディン・マセソン商会の土地は、その後横浜市の土地となりシルクセンターが建ちます。

|

| 築港局下がジャーディンマセソン商会 |

このシルクセンターを設計した建築家は神奈川県立近代美術館、神奈川県庁新館を設計した「坂倉準三」です。(新宿西口駅前広場の設計他多数)

丹下健三、前川国男、吉阪隆正と並び世界的建築家ル・コルビュジエのアトリエ出身の四天王の一人です。

シルクセンターそのものは、経営的には決して成功したとはいえません。

様々な苦難の道を歩みます。生糸輸出産業そのものが衰退し、市場が消滅します。センターに併設された「ホテル」も客室にスプリンクラー設置を義務づける建築基準法改正に適応できず廃業し現在は客室を活かしたSOHOオフィスとして稼働しています。

2月25日 絹と女と桑畑も参照

|

| 神奈川県立近代美術館鎌倉館 |

近代美術館は、2016年(平成28年)3月末の土地貸借契約満了をもって閉館案が出て現在存続を巡り議論が続いています。土地所有権が鶴岡八幡宮にあり、神奈川県と土地の貸借契約を結んでいるそうです。鶴岡八幡宮側は、継続を希望しているらしい?ようですが

2016年3月末の土地貸借契約満了をもって閉館の見通しとなっています。