No.262 9月18日 (火)咸臨丸の真実!

ここでも何回か紹介しましたが、

咸臨丸についてその実像が意外と知られていません。かくいう私もほとんど知りませんでした。

咸臨丸の波濤の生涯に出会うキッカケはバーでした。

北海道、夕張に出かけた帰り、札幌のバーに立ち寄った時にバーテンダーから

カウンターで一冊の本を紹介されました。

旅先の情報を知るには「バー」がもっとも知的でエキサイティングです。

1咸臨丸は遣米使節団ではありません。

2咸臨丸の最後は北海道。函館沖に沈んでいます。

3咸臨丸は5,000日現役でがんばりました。

4咸臨丸は最初太平洋横断には使用されない予定でした。

5咸臨丸はオランダ生まれで、欠陥品でした。

6九州対馬にもロシア船掃討作戦のために出動しています。

7静岡清水港で新政府軍に攻撃され咸臨丸乗組員全員が死亡します。

この清水港事件が起ったのが

明治元年9月18日(1868年11月2日)の今日です。

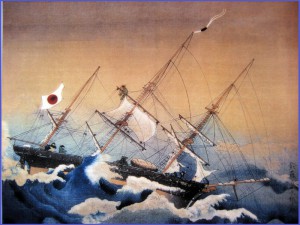

最初の活躍は“太平洋横断”です。

遣米使節団一行がアメリカ軍艦ポーハタン号にて太平洋を横断するにあたり、幕府の正使に万一の事が起きた場合に備え提督役に「軍艦奉行木村摂津守」、艦長役に「勝海舟」を任命し「ポーハタン号」に随伴させる事にしました。

咸臨丸には計107名の乗組員が乗船、

勝海舟、福沢諭吉、ジョン万次郎らがいました。(日本人96名、米国人11名)

No.34 2月3日 (金) ポサドニック号事件で咸臨丸発進

※この間、咸臨丸はかつて英米が領有権を宣言した「小笠原諸島領有権」確保のために諸島に派遣されています。(この辺は現在の問題とも重なり面白い史実があります)

1868年(明治元年)に最後の幕府軍と新政府の戊辰戦争が起こり、咸臨丸は幕府の艦船として他の艦船と行動を共にします。

幕府軍 海軍副総裁榎本武揚(えのもとたけあき)は降伏を拒否、品川から旧幕臣とともに開陽、回天、蟠竜、千代田形、神速丸、美賀保丸、咸臨丸、長鯨丸の8艦から成る旧幕府艦隊を率いて脱出します。

ボロボロの“咸臨丸”は銚子沖で暴風雨に遭い榎本艦隊とはぐれてしまいます。下田まで流されますが、榎本艦隊の一隻蟠竜丸(ばんりゅうまる)に曳航され清水港に避難します。(この時既に、咸臨丸は戦闘を諦め、新政府側に降伏するために清水港に向かったという説も有力です)

清水港で修理にあたりますが、傷みが酷く蟠竜丸は咸臨丸を残して先に北海道へ向かいます。

(長い前段はここまで)

9月2日に清水港に避難した咸臨丸は船体を修理するため、武器弾薬や器械等を陸揚げします。

清水といえば、15代将軍徳川慶喜が大政奉還し国許に蟄居した場所です。静岡藩徳川家は驚天動地、対応に苦慮します。

旧幕府の軍艦が入港した訳ですから。

静岡藩は「咸臨丸乗組員に一夜の宿も貸してはならぬ。匿ったりした事が後日解ったら、匿った当人はもちろん五人組の仲間や村役人までも処断する」と通達を出します。

そこに、新政府軍の追っ手が清水港に入ってきます。

富士山丸、飛龍丸、武蔵丸という当時最新の軍艦です。

※富士山丸はアメリカ製で、幕府が注文した新品を新政府軍が獲得した船です。

軍艦には柳河藩(福岡県柳川市)兵30名・徳島藩(徳島県)兵30名が乗込み、陸路は肥前佐賀藩兵に警戒するよう司令を出します。

9月18日清水港内で、新政府軍は咸臨丸を発見、アメリカから納品されたばかりの富士丸は発砲しながら咸臨丸に接近、船上で斬り合いが始まりますが、咸臨丸に残っていた乗員は全員死亡します。

(ここからが?)

死亡した咸臨丸乗員は湾内に放置され、新政府軍は立ち去ります。

静岡藩が江戸(東京)に打診した降伏交渉がもう少し早ければ、戦闘中止となり乗員の生命は失われなかったかもしれません。

とにかく、反乱軍に関わるな!と新政府から命令が出され、しかも静岡藩は別の難題を抱え、新政府とは事を荒立てたくない切迫した事情がありました。多くの旧幕臣の駿府への移住と再就職問題です。

徳川藩側は、一部危険分子のことを考えている余裕など無かったのです。湾内に放置された咸臨丸乗員、春山弁蔵、春山鉱平、今井幾之助、長谷川清四郎、高橋与三郎、加藤常次郎、長谷川得蔵の七人の遺体を引き上げ、弔った人物がいます。

|

| 壮士の墓 |

山本長五郎、一般的には「清水次郎長」の名で有名です。

次郎長親分は、その日の内に、遺体を引き上げ「死ねば皆仏官軍も賊軍も無い」という名ゼリフを残し清水向島の土左衛門埋葬地、通称土左衛門松の根元に葬ります。清水町妙生寺の住職乗暹により、浄土三部経を石に書き供養します。

山本長五郎、映画や芝居、小説になってイメージができ上がり過ぎですが、彼の人生は確かに若い頃の“ヤクザ”な生活がありますが、幕末から明治にかけて、廻漕業、三保の新田開発、巴川の架橋、相良町の油田開発、英語学校の設立、又蒸気船による海運会社の設立を手がけた実業家でした。山岡鉄舟との出会いが彼の生き方を変えたのかもしれません。山岡は良き次郎長の相談相手だったようです。

明治期、清水と横浜の航路開発や、高島嘉右衛門と新田開発を計画したり、横浜と清水の関係を深めた人物でもあります。

その後の咸臨丸は、悲劇で終わります。

清水港事件からちょうど4年後の1871年(明治4年9月19日)、仙台白石城主 片倉邦憲の旧臣401名を移住させる目的で北海道小樽へ向け出航。輸送途中に北海道木古内町泉沢沖で暴風雨により遭難し、サラキ岬で破船し沈没します。

当時、旧幕臣達は北海道に多く移住しましたが、今の札幌市白石区の名は、片倉氏の旧臣達が作った白石村から続くものです。

(余談)

咸臨丸乗員の碑が興津の清見寺にあります。

この碑をめぐっては、福沢諭吉が榎本武揚と咸臨丸に同乗した勝海舟を非難した「痩我慢の説」が有名です。

|

| 清見寺にある碑 |

最後まで函館で戦って破れた榎本武揚は、明治政府の要人に変身、清見寺に建つ慰霊碑に「食人之食者死人之事」と残します。

その後の榎本は大活躍しますが、(過去の反省無き態度に)福沢は節操がない!と非難します。

「痩我慢の説」

面白い文章ですのでぜひ一読をお勧めします。

勝に関して、咸臨丸同乗以来確執があり、咸臨丸の最後に関わった榎本を非難した福沢にとって<咸臨丸>は鬼門だったようです。

http://d.hatena.ne.jp/elkoravolo/20111201/1322665564

(原文 青空文庫)

http://www.aozora.gr.jp/cards/000296/card46826.html