幕末から明治中期にかけて

日本が外国から技術指導や語学研修欧米知識の導入のために多くの

“OYATOI”外国人が来日しました。

一方で、在留外交官・宣教師や商館の外国人も“自前”で日本国内を旅記録に残し、

一部は母国で出版され日本研究や、日本紹介の役割を果たしました。

今日は、外国人の日本紀行の一部を紹介しましょう。

外国人の「日本紀行」は、古くからありました。

ザビエルが始めた『イエズス会士日本通信』や

ルイス・フロイスの『日本史』が有名です。

19世紀後半になって開国に伴い訪れた外国人が多くの日本紀行を残しています。

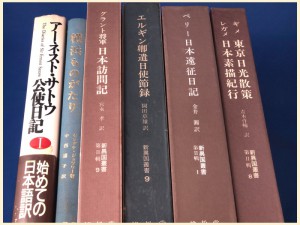

手元にある日本紀行関係を一部リストアップしてみました。

(横浜に関係するものには★を付けました。★数はおすすめ度です)

★★アーネスト・サトウ

「公使日記」他

No.392 サトウさん入門

★チャールズ・ワーグマン

「ジャパン・パンチ」

No.7 1月7日(月)THE JAPAN PUNCH

★デイキンズ・F・V

「パークス伝」(イギリス公使パークス)

★★★ジョン・ブラック

「ヤングジャパン」

No.163 6月11日(月) 反骨のスコッツ親子

★★フェリーチェ・ベアトの写真集

★★ジョルジュ・ビゴー

「ビゴーが見た明治ニッポン」(画集解説)講談社 2006

★★★エリザ・R・シドモア

「シドモア日本紀行ー明治の人力車ツアー」講談社 2002

★エルヴィン・ベルツ

「ベルツの日記」他岩波書店他

No.162 6月10日(日)日本よさようならである。

★セオダテ・ジョフリー

「横浜ものがたり」雄松堂

★マーガレット・バラ

「古き日本の瞥見」有隣堂1992

★ギメ・エミール

「1876ーボンジュールかながわ」有隣堂1977

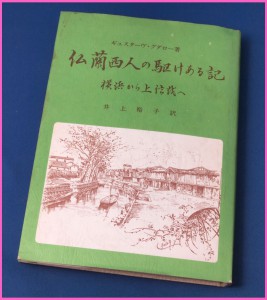

★★ギュスターヴ グダロー

「仏蘭西人の駆けある記ー横浜から上信越ヘー」まほろば書房1987

★ヘンリー・スペンサー・パーマー

「Letters from the land of the rising sun」(復刻原書)

「黎明期の日本からの手紙」筑摩書房1982

No.105 4月14日 白の悲劇

No.121 4月30日 日本にCivil engineeringを伝えた英国人

■ミッドフォード・A・B

「英国外交官の見た幕末維新」

★★★イザベラ・バード

「日本奥地紀行」平凡社2000

女性の単独旅行記として読み応えがあります。

■ウィリアム・エリオット・グリフィス

「The Mikado’s Empire」(原書)

『ミカド 日本の内なる力』(日訳)

この中から

1880年(明治19年)にある横浜に暮らすフランス人の上信越の旅を著した一冊の旅行記を紹介しましょう。

ギュスターヴ グダロー(Gustave Goudareau)

は横浜にあったフランス領事館に勤める一事務官でした。グダローが12日間に渡って横浜から上信越方面を周遊して戻ってくる旅行記“Excursions au Japon”が、「仏蘭西人の駆けある記ー横浜から上信越ヘー」というタイトルで日本語訳されまほろば書房から1987年に発刊されています。

グダローについてはその人物像が謎ですが(不明)、資料の断片から1897年に横浜のフランス領事館事務代理になったこと、来日して15年程度のキャリアーがあることが判っています。グダローが観た日本は明治中期頃と推察できます。

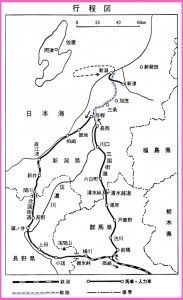

(旅程)

横浜から新潟、直江津、長野を経て再び横浜に戻ります。

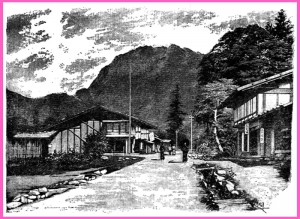

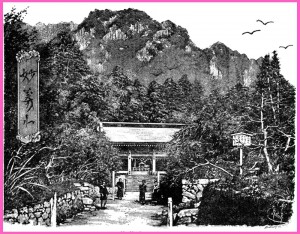

行く先の地域経済の現況も数値的に(正しいかどうかはわかりませんが)捉えていたり、正確な旅程記録からかなり日本語に詳しい“細かい”性格が伝わってきます。

異文化ギャップも所々に散見されますが、現地の人々から多くのことをヒヤリングしているところからも概ね親日家の視点で記録された貴重な日本紀行ではないでしょうか。

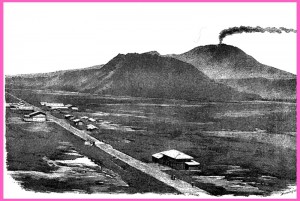

前橋までは鉄道を使い、その先は「人力車」と「川蒸気」を使っています。特に「川蒸気」に関しては

前橋までは鉄道を使い、その先は「人力車」と「川蒸気」を使っています。特に「川蒸気」に関しては往路、長岡から新潟まで約8時間

復路は新潟から与板まで約7時間の川旅を経験しています。

この時代の貴重な移動の記録として「交通学」としても価値ある内容といえるでしょう。

当時、フランスは富岡製糸工場、横浜製鉄所 幕末には横須賀製鉄所に関与していましたから同時代のインフラ整備の基本知識がグダローにはあった様子が至るところに発見できる点からも読み応えがあります。

残念ながら復刊されていませんので、一部図書館で借りることが出来ます。

中央図書館他「神奈川」「中」「保土ケ谷」「金沢」「戸塚」の各図書館にあります。

図書館蔵書検索

https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/

関連記事

No.470 パーセプションギャップを読む

https://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=19

手元にあるものだけですが

手元にあるものだけですが