ホーム » 2012 (ページ 36)

年別アーカイブ: 2012

No.54 2月23日 麒麟麦酒株式会社創立

横浜人は、はじめて物語が大好きです。

数ある“横浜はじめて物語”で一番ポピュラーな「はじめて」は「麦酒(ビール)」でしょう。

1907(明治40年)の今日は横浜から育った麒麟麦酒株式会社の創立記念日です。

開港の都市ですから、多くの文化が横浜経由で入ってきました。

当然、文化の先進性の立地にありましたから「横浜で新しい情報」が入手できたことは間違いありません。

横浜に“はじめて”が多くあるのは新しい情報があっただけではありません。

(起業都市横浜)

成功、失敗かなり繰り返しながらも「起業し、生業を生成してきた」街が横浜であると思います。

その中で、起業の苦難を乗り越えたエクセレントカンパニーが「麒麟麦酒株式会社」です。

麦酒会社を今作るのは至難の技です。

何百という法律に縛られています。

明治時代は、走りながらルールを作ってきました。

矛盾も抱えてきました。「坂の上の」時代です。

麦酒業界も明治期に乱立します。

しかし、1900年代に入ると業界の様相は大きく変化します。海外の例に習い、1901年(明治34年)に新しい麦酒税法が施行されます。

国が近代化するとき必ず安定した税収の柱にするのが「酒税」です。

(独立独歩)

小さな醸造業者各社はその負担に耐え切れず淘汰されていきました。

そこで政官業で極度の競争を回避し安定した市場を維持するため

札幌麦酒・日本麦酒・大阪麦酒の3社合同により大日本麦酒株式会社が設立されます。

市場シェア70%をこえる独占資本の成立です。

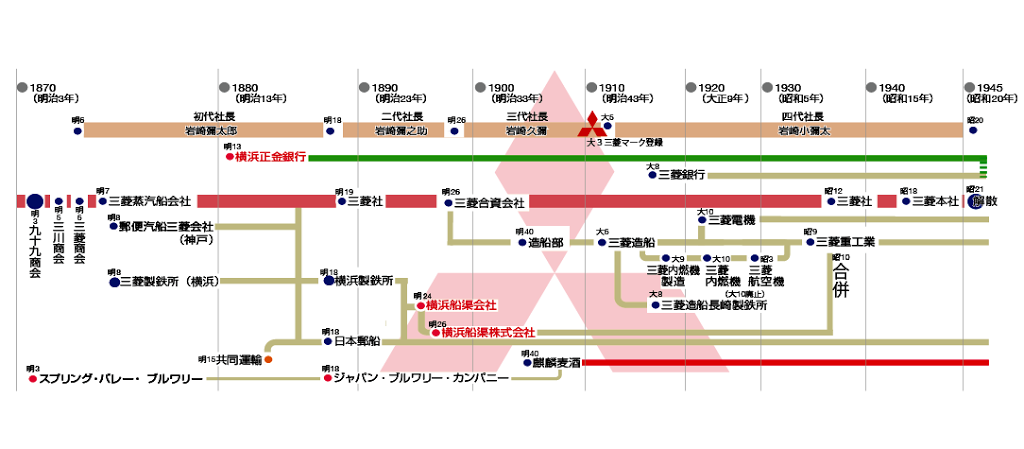

その中で、麒麟麦酒株式会社は三菱グループの下、独自の道を選びます。 No.283 10月9日 (火)三角菱のちから

No.283 10月9日 (火)三角菱のちから

戦後、GHQによる「過度経済力集中排除法」に基づき、昭和24年「大日本麦酒株式会社」は分割され「日本麦酒(現サッポロビール)」と「朝日麦酒(現アサヒビール)」となりました。

財閥解体で大日本麦酒株式会社が東西(南北)で分割され、東がサッポロ、西がアサヒに分社されました。

1954(昭和29年)年にキリンビールは、ビール業界のトップシェアを初めて獲得します。

前々、保土ケ谷にも麦酒会社がありました。

現在の横浜ビジネスパーク(YBP)がある場所ですが、このYBP近くにはビア坂という名称が現在も残っています。

(関連ブログ)

No.40 2月9日 日諾交流

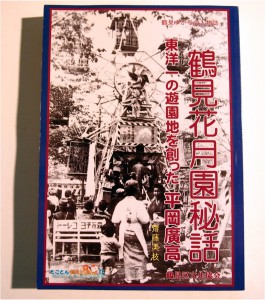

No.52 2月21日 東洋一の遊園地(加筆修正)

京浜急行線に「花月園駅」があります。

2010年までは競輪場がありました。

この「花月園」の名は東洋一の遊園地の名から来ました。

1914年(大正3年)に平岡廣高氏が開業し、

関東大震災を挟み18年間個人営業を続けましたが、個人経営の限界を迎え

1932年(昭和7年)の今日、新生「株式会社花月園」がスタートしました。

鶴見花月園は数多くのエピソードを持つ横浜黄金時代の証です。

戦前の横浜がいかにベンチャー都市として成功していたかを物語る最高の事例がこの「花月園」でしょう。

|

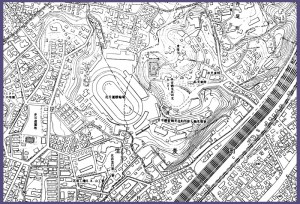

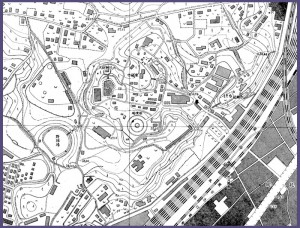

| 昭和30年代競輪場のころ |

|

| 昭和初期 |

横浜は関東大震災、戦災、進駐軍接収という三重苦を乗り越えてきましたが、その荒波の中「花月園」のような“横浜発の先取の文化”が消え去って行きました。

東洋一の遊園地「花月園」は公称10万坪(7万坪程度)の敷地に、

大観覧車(愛称はベティさん)、屋内スケートリンク、動物園、大ダンスホール、園内の鉄道、プールといった当時としては最大級、最新鋭の遊戯施設が設置されました。

フランスのフォンテンブローにあった遊園地をモデルにしたと云われています。

京浜電気鉄道(現在の京浜急行)はこの遊園地のために駅を建設しました。

「桃は西の岡山 東の綱島」と呼ばれたように『西の宝塚・東の花月園』と呼ばれました。

大成功すれば競合が現れるのは市場の原理です。

あらかわ遊園、谷津遊園、多摩川園、野毛山公園など遊園地が続出します。

しかも個人経営でした。

|

| 近所に競合『三笠園』が確認できます。 |

次第にその勢いは衰えて行きます。

最終的には沿線に集客装置が欲しかった京浜電鉄と大日本麦酒が資本を出し株式会社化し経営を刷新します。放漫経営でも無く、破綻でもありませんでした。円満に経営譲渡が行われ、新生花月園が2月21日オープンします。

この劇的なエピソードが詰まった一冊が「鶴見花月園秘話」です。

この本からエピソードを二つ紹介しましょう。

「六郷渡れば川崎の万年屋、鶴と亀とのよねまんじゅう、こちゃ神奈川急いで保土ヶ谷へ』と『お江戸日本橋』にも唄われた鶴見宿の名物に米粉を使った「よねまんじゅう」がありました。

明治5年に鉄道の開通し、宿場が廃れ姿を消します。

この「よねまんじゅう」を大正期に復活させたのが「花月園」の平岡廣高でした。

戦後花月園の閉園とともに姿を消しますが、

1982年(昭和57年)に地元菓子組合のもとで復活します。

京急鶴見駅近くの「清月」さんの「よねまんじゅう」を時々買います。

もう一つのエピソードは、

エリアナ・パブロワです。

1927年(昭和2年)鎌倉七里ヶ浜にわが国初のバレエ稽古場を開き、

妹のナテジタ・パブロワと共にクラシック・バレエを本格的に教授し始めたロシア人です。

パブロワ姉妹は、1922年(大正11年)に横浜で創設された露西亜舞踏劇協会の県知事の推薦で「花月園舞踏場」のダンス教師になります。

鎌倉七里ヶ浜のバレエスタジオは

妹ナテジタ・パブロワさんが1982年(昭和57年)に亡くなられるまで使われていました。

■No.161 6月9日(土) 日本、ロシアに勝利!

高校時代、学校の近くに斜面に建つ白亜の屋敷のスタジオに一度だけお邪魔したことがあります。

紆余曲折あり、記念館になった時期もありましたが

現在は関係のない方の個人宅で公開しておりませんので大変貴重な経験でした。

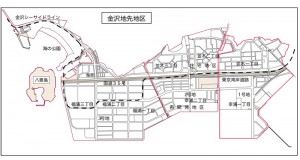

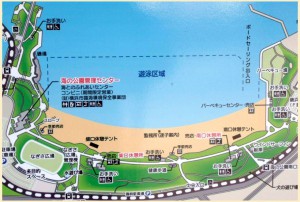

No.51 2月20日 海の公園計画発表

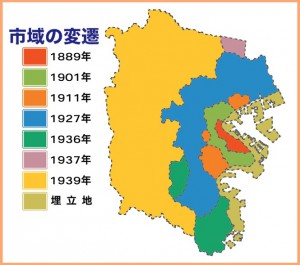

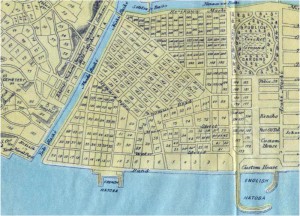

横浜市は江戸時代から現在まで埋立てを繰り返しながら少しずつ土地を拡大して行った街です。

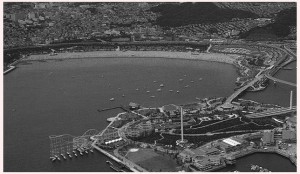

特に海の公園は、

横浜市の市域拡大(埋立て事業)の中でもちょっと変わったコンセプトで作られた人工の砂浜です。

この計画が市議会で発表され、事業が具体化されたのが1970年(昭和45年)の今日でした。

今日は「海の公園」についてご紹介しましょう。

横浜市は1889年(明治22年)4月1日に市制が施行された当時、面積は横浜港周辺の5.4 km² にすぎませんでした(セントラルヨコハマエリア)。

6次にわたる拡張(近隣行政区域編入)と埋立てにより統計では2006年現在437.98 km² ですが現在も少しずつ増え続けて(埋め立てが行われて)います。

江戸時代の埋め立ては新田開発が目的でした。

明治以降昭和30年代までは港を中心とした工業用地確保が主な目的でした。

中でも、1965年(昭和40年)に発表された飛鳥田市長の六大事業プランの一つが「金沢地先埋立て事業」でした。

その最大の目的は市内に点在する中小企業を移転させて事業の効率化を計ると同時に市内の住環境を改善する目的がありました。同時に6大事業の柱の一つに、現在のみなとみらい地区開発がありました。そのためには三菱造船及び近辺にあった関係工場の移転が必要でしたので、「金沢地先埋立て事業」とまとめて行ってしまおうというものでした。

ここまでは、従来の「産業誘致」「工場団地」発想と同じですが、同時に住宅地、レクリエーション地にわけて都市デザインのコントロールの下に整備することが決まりました。

この計画の目玉が人工の砂浜公園「海の公園」を作ることでした。横浜は工業化の波に乗りほとんどの海岸線を第二次産業の用地に転換してきました。

横に広がる浜であった「横浜」の唯一の自然海岸は「海の公園」のできた対岸「野島海岸」だけです。このエリア一帯の自然を維持していくという命題も背負いつつ「海の公園」は造られました。

前置きが長くなりましたが、現在の「海の公園」情報はこちらからどうぞ。

サイトでも触れていますが、海水浴場の砂は対岸の千葉県富津市の山砂を運び、海底に5年ほど仮置きしたものを使用しました。

人工の砂浜づくりはかなり苦労したそうです。

『「海の公園」は、「海の自然再生と環境の保全」、「海辺の多様なレクリエーションとスポーツの場」をコンセプトに横浜市が整備し、昭和55年に潮干狩り場として、昭和63年には海水浴場としてオープンし、以来、年間約180万人の市民が訪れています。』(里海ネット)です。

平成元年には沿岸をつなぐ新交通システム「シーサイドライン」が開通します。

そして平成5年(1993)に八景島シーパラダイスがオープンとし、この「金沢地先埋立て事業」の骨格ができあがります。

野島公園の展望台から眺める「海の公園」を含む一体の風景は、20年の時が流れ平潟湾から続く美しい自然として溶込んでいます。春口の景色は絶景ですよ。

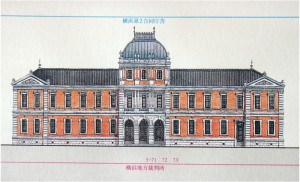

No.50 2月19日 横浜地裁で注目の公判

本日50話目です。

横浜市中区北仲にあった横浜地方裁判所(現在は国の合同庁舎)で1917年(大正6年)の今日、世間注目の公判が行われました。

(余談から)

横浜地方裁判所は、1872年(明治5年)神奈川県庁内に司法裁判所として設置され横浜市中区山田町に移転します。

1877年(明治10年)北仲通5丁目の“元フランス公使館跡”に新庁舎が建てられます。

1923年(大正12年)関東大震災により、倒壊焼失したため民家等で暫定業務を行い、まもなく横浜公園内の仮庁舎で業務を開始します。

そして、1925年(大正14年)現在の所在地である中区日本大通9番地に建っていた遠藤於菟設計の旧横浜生糸検査所を模様替えし移転します。

この建物は震災の影響をあまり受けることのない優れた建築でした。

地震、戦災でも朽ちること無く増床のために建て直すまで現役でした。

全国裁判所数々あれど、こんなに移転した裁判所は、横浜だけではないでしょうか。

(未調査ですが恐らく間違いないと思います)

話しを本題に。

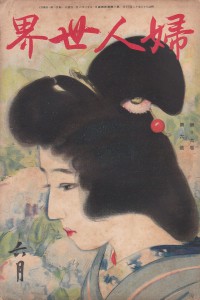

世間注目の公判とは、「日蔭茶屋事件」のことです。

小説はもちろん、映画、舞台にまでなった有名な男女4角関係の色恋沙汰です。

事件は1916年(大正5年)11月8日、葉山にある江戸時代から(現在も)続く老舗日蔭茶屋の一室で起きました。

「東京日日新聞」の記者神近市子(28歳)が、元恋人、アナーキストの大杉栄(31歳)に包丁で斬りつけ怪我を負わせ自首したという事件です。

当時新聞雑誌等で有名になっていた二人です。現場には、大杉の新しい恋人、神近が記者になる前に勤めていた「青鞜社」の後輩 伊藤野枝(21歳)が一緒いました。

神近市子が身(資金)も心も捧げていたのに大杉はその金で、別の女 伊藤野枝と遊び回っていることに嫉妬し、刃傷沙汰に至ったという顛末です。

さらにこの二人には複雑な関係がありました。

被害者の大杉にはすでに妻、堀保子(大杉は夫婦別姓を主張)がおり、伊藤野枝には思想家、辻 潤という夫がいるダブル不倫だったからです。

しかも(被告)神近と伊藤野枝の旦那、辻 潤とは親交がありましたから、この色恋沙汰の行方に世の中(新聞雑誌)は沸き立ちました。

大杉栄、伊藤野枝は当時多くの議論を巻き起こした「自由恋愛」を主張していました。

自由とはいえ恋愛関係に理屈は通りません。

この事件のあった明治後半から大正期は雑誌創刊ラッシュの時代でした。

女性の意識が大きく変化しつつある時代でした。女性を読者とする(婦人)雑誌が50誌近く創刊され、テレビラジオの無い時代の最大の娯楽メディアとして育ったのです。

平塚らいてうが創刊した「青鞜」もその一つでした。

他にもざっと調べただけで

「女学雑誌」「以良都女」「花乃園生」「女鑑」「家庭雑誌」「大倭心」「女学世界」「をんな」「婦人界」「家庭の友」「婦人画報」「婦人世界」「婦女界」「淑女かゝみ」「婦人評論」「大正婦女社会」「家庭之園芸」「女の世界」「婦人週報」「婦人公論」「黒潮」「主婦之友」「才媛文壇」「処女文壇」「千葉県婦人脩養と文芸」「人間社会」「中外」「文明批評」「女子文芸」「抒情文学」「人間」「演芸」「女性日本人」「婦人くらぶ」「夜の幕」「恋と愛」「青春時代」「処女地」「女性」「女性改造」「世界趣味写真帖」「村雲」「新興」「愛の泉」「テアトル」「秀才文芸」「生活者」

といった雑誌が創刊されました。この雑誌発行部数を引き上げた特集が自由恋愛を標榜していた彼女達の発言、投稿、行動だったのです。

例えば、神近市子は雑誌に「私事このたび大杉栄氏と従来の関係を絶ちましたので、是まで何かとご心配された方々に対し、とりあえずご報知申し上げます」といった広告で私生活を公開して行きます。

当然批判も雑誌で展開されます。

「日蔭茶屋事件」に至っては犯人が社員だった「東京日日」対他社で報道合戦が過熱します。

横浜地方裁判所で開かれた公判で神近市子は懲役3年の判決を受けます。神近市子とともに新宿中村屋で朗読会に参加していた仲間、秋田雨雀はこの公判を毎回傍聴し、暖かく彼女を見守ります。

大杉、伊藤はその後事実婚となり社会運動に傾倒していきますが、関東大震災のどさくさに甥の橘宗一と共に憲兵に連行され殺害されます。

この事件は、闇に葬られず世間を騒がせます。主犯として憲兵大尉の甘粕正彦と彼の部下は有罪になります。

「日蔭茶屋事件」をテーマにした作品

深作欣二監督「華の乱」東映(京都)作品

吉田喜重監督 映画『エロス+虐殺』

瀬戸内晴美『美は乱調にあり』

地人会第22回公演 ブルーストッキングの女たち

劇団俳小32回本公演 美しきものの伝説

※今回は 完敗です。要素が大杉で 否 多過ぎて 消化不良です。単純に整理すれば良かった。

リベンジしますこのネタは。面白い。

No.49 2月18日 過去に学ばないものは過ちを繰り返す

幕末から明治にかけて、様々な欧米スタンダードが押し寄せました。

目の前で起る現実に政治と立法が追いかけて行く時代でした。

特に通貨制度は諸外国と全く違うため「ハゲタカファンド」の餌食となりました。

通貨主権を取り戻す一つの政策として

1879年(明治12年)のこの日、外国の貨幣(洋銀)相場を日本が統制するために民間資本で作った「横浜洋銀取引所」開業の認可がおりました。

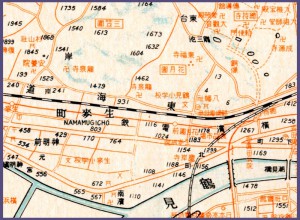

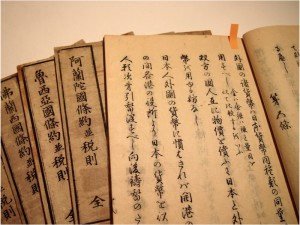

|

| 修好条約第5条 |

ペリー来航によって結ばれた「安政の五カ国条約」には我が国の通貨主権が明記されていませんでした。これは、致命的な国際条約です。国内に外国通貨が流通することを認めてしまったからです。文久3年以降、外国銀行が上陸し為替制度を独占します。幕府の財政が破綻寸前まで追いつめられます。「明治維新」は、徳川政権の財政破綻に対する少々乱暴な薩長土肥の政権交代と考えることもできます。

明治政権になり、政府は為替リスクを回避するために対策を打ちますが、完全に通貨主権を回復するのに明治30年までかかります。まず外国に対抗する銀行の必要性を認識し、横浜為替会社(横浜銀行の前身)を明治2年に設立します。そして明治12年には横浜正金銀行(東京銀行(現在の三菱東京UFJ銀行)の前身)の設立許可が出ます。

この年、民間側からも外国貨幣(洋銀)取引の制限を求める要求を政府に行い認可されます。これが冒頭の横浜洋銀取引所です。

この横浜洋銀取引所設立に結集した横浜のキーマンは、

渋沢栄一・渋沢喜作・大倉喜八郎・茂木惣兵衛・吉田幸兵衛・中村総兵衛・西村喜三郎・田中平八・原善三郎という当時のトップ財界人でした。

当時、洋銀相場ビジネスは上手くいくとぼろ儲け状態で、1,000円の資本で年2,000円の利益もざらだったといいます。儲かる一方で、一気に差損も生じるまさに「山師」の世界でしたので、市場の秩序を求めたのです。

|

| (当時の洋銀のほとんど)がメキシコ銀貨でした |

横浜洋銀取引所を設立しますが、努力の割にほとんど成功しません。写真家で有名なフェリーチェ・ベアトは財テクのベアトでもありました。(2月16日参照)彼は1884年に横浜洋銀取引所を通して為替相場に大失敗し一文無しになります。よっぽどこたえたのか横浜(日本)を離れ(55歳の時)二度と日本の地を踏むことは無かったそうです。

No.466 19世紀の「ハゲタカファンド」

通貨主権獲得のために思い切った政策を打ち出し成功したのが、松方正義です。明治14年の政変で大隈重信が下野し、それまで大隈と対立していた大蔵省官僚松方正義が大蔵大臣となります。いわゆる「松方デフレーション政策」で財政収支を大幅に改善します。

一方でこの改革は大きな犠牲も伴い国民の大きな反感も持たれました。

※余談 江戸からの伝統で硬貨は四角で予定されていましたが、時の大隈重信が硬貨は丸い方が良いと主張し丸くなったそうです。

過去に学ばないものは

過ちを繰り返す

ジョージ・サンタヤーナ(19世紀のスペインの哲学者)

No.48 2月17日 さよならYDL

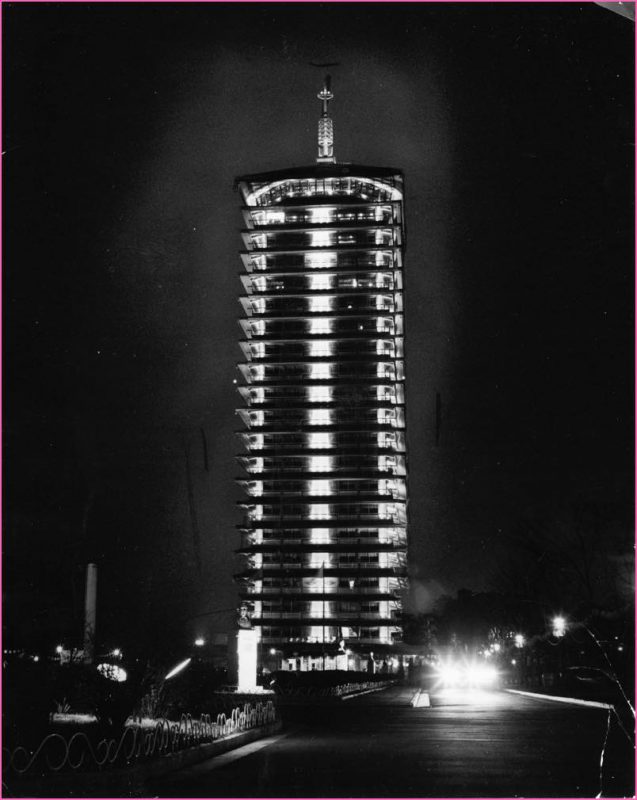

本日も昨日に続き「さよならネタ」です。2002年(平成14年)のこの日、横浜ドリームランドが閉園しました。1964年にオープンし、38年の歴史に幕を降ろしたのです。(黄金時代にデートコースにした方も多いのでは)

|

| 1983年YDL上空半分以上宅地化 |

横浜ドリームランドは、佐賀出身の歌舞伎役者、松尾國三が一代で築いた日本ドリーム観光が手がけたテーマパークの一つです。当時いち早くディズニーランドを模倣した奈良ドリームランド開園に引き続き三年後の1964年、横浜市戸塚区俣野町700番地に約1,320,000m²の規模でオープンしました。

「昭和の興行師」、「芸能界の黒い太陽」の異名を持った松尾國三の一生は、盟友だったダイエー創業者の中内功と大きく重なります。ワンマンの決断力が時代を切り開き、そのワンマンが自社を潰すという典型的な悲劇の企業モデルです。

約1,320,000m²が閉園時には145,776m²しか無く、土地を切売りしながら必至に活路を見出そうとした姿はあわれな末路というほかありません。

横浜ドリームランドをめぐる顛末はネットで様々な情報が提供されています。貴重な教訓として一度レビューされることをお勧めします。

横浜ドリームランド、開園当初の方向は正しかったと思います。(ディズニーランドコピーの是非は別ですが)遊園地やボウリング場、スケート場、ショッピングモール、映画館そして高級ホテルを備えたレジャー施設でした。

決定的失敗要因は、モノレールの欠陥による運転休止につきます。というより、送客設計の甘さです。原宿のボトルネックを軽くみたことが全ての運命を決定づけました。

車社会が急速に発展する中、国道一号線原宿交差点付近は神奈川有数のボトルネックと当時も認識されていました。原宿はXポイント、つまり二方向から車が集中し、二方向に分かれるネック部分にあたっていました。横浜新道と一般国道が合流する「戸塚」と、湘南地方と藤沢市内に分かれる「俣野」の根元に原宿が位置していたからです。

最寄り駅「大船」からバスで土日は一時間かかることもありました。当初のモノレール計画では8分を予定していました。この差は決定的でした。

現在、原宿交差点立体化は実現しましたが、周辺の道路計画は遅々として進んでいません。

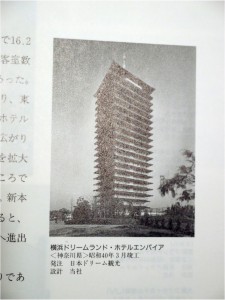

一つ、横浜ドリームランドが残した価値ある遺産があります。ホテルエンパイヤの建築です。当時68mの高さを誇る高層ホテルは画期的でした。しかも現在、現役で活躍しています。

1962年8月に高さ規制が解かれたものの施主が二の足を踏んでいた頃、高層ビルの設計はゼネコン各社が是非手がけてみたい事例でした。外観を五重塔のようにしたい、という施主のリクエストに対し設計者は構造も五重塔にヒントを得ます。この経験値が現在の高層建築に役立っていることはいうまでもありません。

1968年に完成した世界を日本を驚かせた「霞ヶ関ビル」36階の設計にこのホテルエンパイヤ(地上21階、地下2階)完成が大きな自信を与えました。

※旧横浜ドリームランドは横浜薬科大学になっています。

http://www.hamayaku.jp

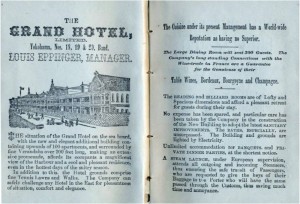

No.47 2月16日 ヨコハマグランドホテル解散

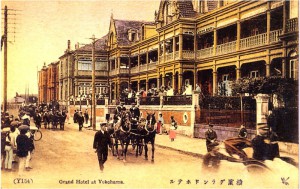

ヨコハマグランドホテルとニューグランドホテルは全く別のものです。

経営上の繋がりは一切ありません。

が歴史的文脈上はグランドホテル無くしてニューグランドはありません。

1927年(昭和2年)のこの日、震災で焼失した(The Grand Hotel Yokohama)が再建を断念し会社を解散しました。

ここでは、明治から大正期に高級ホテルとして輝いたThe Grand Hotel Yokohamaのエピソードを紹介します。

このホテルの創業に関わったのは写真家ベアトです。(ベアトも横浜開港史を語るとき必須の人物です)1870年(明治3年)夏にベアトが購入した英国公使館跡地の建物を(グリーン夫人が)石造りのホテルとして開業しましたが上手くいきませんでした。(写真家は財力があったんですね)

場所は海岸通20番地エリア、フランス波止場(西波止場とも)近くです。(マップ参照)現在の人形の家近辺ですね。(フランス山もすぐ近くです)

※ちなみに横浜には開港時三つの港がありました。元町よりのフランス波止場、現在の大桟橋エリアのイギリス波止場、そして万国橋エリアの日本波止場です。

立ち行かなくなったホテルは再度ベアトが資金調達し明治6年に改装オープンします。その後、1889年(明治22年)に個人経営から法人化(株式会社)します。翌年の明治23年にフランス人の建築家サルダ(Sarda,Paul)設計により、隣接の18・19番に新館を増築します。室数は200余りと横浜を代表するホテルとして関東大震災で焼失するまで営業していました。

サルダ(Sarda,Paul)は、「1月16日 指路教会建つ」でヘボンと指路教会会堂の時に紹介した建築家です。

当時、高級ホテルのノウハウはやはり英仏、特にフランスが持っていました。ホテルの朝食にもこの伝統が流れています。コンチネンタルブレックファースト、ブリティッシュ ブレックファースト(アメリカンブレックファースト)ですね。

海岸通20番地エリアはフランスの支配が強く感じられるエリアでしたので、フランスの高級ホテルの名を使い(The Grand Hotel)としたのでしょう。余談ですが、スウェーデンのストックホルムにある世界的にも有名な5つ星「グランドホテル」は1872年(明治5年)にフランス人の(Jean-François Régis Cadier)によって設立されたホテルです。

関東大震災が無ければ、もしかすると現在もThe Grand Hotel Yokohamaが営業していたかもしれません。

少し長くなりますが、グランドホテルをかたるときに 忘れてはいけない人物がいます。

1889年(明治22年)支配人として、サンフランシスコからルイス・エッピンガー(Louis Eppinger)が着任します。

※カクテルの紹介コーナーでルイス・エッピンガーをバーテンダーと紹介していますが、資料をさがすと支配人と紹介されていますのでここでは支配人と紹介しておきます。

エッピンガーは着任2年目の1890年、新しい創作カクテルの考案に取り組みます。

エッピンガーはカクテルに造詣が深く、アメリカ時代に(1885年頃)ニューヨークで人気を博したカクテル「アドニス」をバーのメニューに加えます。「アドニス」とはライト・オペラと呼ばれた草創期のミュージカルのタイトルで、ギリシア神話を題材にした女神アフロディーテ(ヴィーナス)と四季の始まりとなった逸話を残すペルセポネの二人に愛された美少年アドニスの代表的悲劇をアメリカ流にアレンジしたものです。

1880年代空前のロングランヒットとなり、19世紀まで主流だったブランデーに代わり人気のあった手軽で高級感のあるシェリー酒、特にフィノベースのカクテルが作られました。

ドライ・シェリー3分の2、スイート・ベルモット3分の1、オレンジ・ビターズひと振りをステアしてカクテル・グラスに注いだものです。食前酒としておすすめです。

この「アドニス」をエッピンガーは横浜版にアレンジしました。

スイート・ベルモットをドライ・ベルモットに変えたのです。

「アドニス」に比べ甘さが抑えられ「竹のように素直でクセがなく、すっきりとした辛口に仕上げられた」ためエッピンガーは「バンブー」と名付けたそうです。

私の珍説(仮説):「電灯の事業化に成功した」エジソン(1847年2月11日 – 1931年10月18日)は、1879年(明治12年)に実用化しますが、そのフィラメントに京都岩清水八幡宮脇の竹林から採取した竹を使い成功します。

http://www.iwashimizu.or.jp/story/edison.php?category=0

それから10年経っていますから、ニッポンバンブーというブランドはアメリカでも話題になっていたのではないでしょうか。

海を渡った美少年(アドニス)は、アメリカに渡った「竹」を割って生まれた「かぐや姫」に?

(グランドホテル焼失)

関東大震災は、横浜のほとんどの建造物を倒壊、焼失させます。再建を試みるもの、諦めるものありましたが、グランドホテルは後者を選びます。

国際ホテルの必要性を感じた横浜市内の財界、市役所の総意で1927年12月1日現在のニューグランドホテルがオープンします。

敷地は幕末に開設されたフランス海軍病院跡でここでもフランスとの因縁があります。

またまた余談ですが、福沢諭吉が欧州を巡った時、帰路パリで泊まったホテルはグランドホテルです。

ニューグランドホテルに関しては別の日に様々なエピソードをご紹介しましょう。

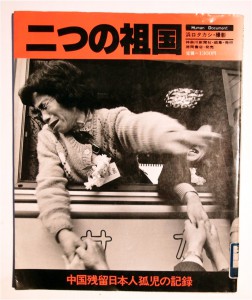

No.46 2月15日 二つの祖国

「中国残留日本人孤児」という単語が新聞テレビで大きく取り上げられて30年、当事者以外私たちの記憶から消えかかっています。

1986年(昭和60年)の今日から一週間、相鉄ジョイナスの広場で「中国残留日本人孤児」写真展が開催されました。

来日「中国残留日本人孤児」とは、中国に残された日本人及びその子供達を現地中国で捜索し、日本の親戚探しのために訪日した人たちのことです。

戦前や戦中に旧満州(中国東北部)に開拓団として移り住んだ日本人の子ども達で、1945年の敗戦前後の混乱の中、その多くが肉親と生き別れるなどの理由で置き去りにされた人たちです。

昭和56年3月から始まり平成6年11月まで25回の訪日調査を行いました。この「中国残留日本人孤児」訪日調査をいち早く記録に撮ろうと決断し行動した横浜のカメラマンがいます。

浜口タカシさん、横浜市南区在住。1931年生まれの80歳を超えるご高齢ですが、昨年の東北大震災にもいち早く駆けつけ取材し写真展を開催する行動派です。彼は写真館のオーナーであると同時に、ジャーナリストでもあります。「大学闘争」「三里塚」の記録作品はいまだ伝説に残る報道写真です。

今回、1978年(昭和53年)5月に完成した相鉄ジョイナスで開催された神奈川新聞主催「二つの祖国 中国残留日本人孤児展」は、昭和57年の第二回訪日調査から孤児らを追いかけた第6回までの120枚と進行中の第7回訪日団の写真を加えた展示を行いました。

この訪日調査で日本に永住帰国した孤児は2,536人、同行家族は6779人にも上ります。日本語を話すことが出来ない彼らへの復帰プログラムは上手く効果をだすことができませんでした。72年の国交正常化以降にようやく実現した活動ですが、国民とは何かを現在も突きつけられている日本の戦後史の一断片です。訪日された方が全て肉親と出会えた訳ではありません。分からなかった方々は第二の祖国に帰って行きました。

その後も浜口さんは取材を続け、写真展を開催していきます。未だに終わらぬ戦争の記録でもあり、時代の狭間で悲劇を甘受してきた人々の歴史でもあります。

|

| 二つの祖国に次ぐ写真集 写真展の記事 |

No.45 2月14日 バレンタインにふさわしい素敵なニュース

ちまたでは 今日2月14日はバレンタインデーです。

そろそろ気恥ずかしい年代に入ってきましたが、義理でも良いもんです。

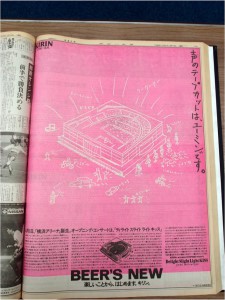

1989年(平成元年)の今日、「声のテープカットは、ユーミンです。」という全面広告が新聞各紙を飾りました。

|

| 縮刷版なのでグレーですがピンク色だったと記憶 |

|

| 図書館にありましたので追加します |

「本日、バレンタインデーでバレンタインにふさわしい素敵なニュースを2つ、プレゼントします。まず、日本最大の多目的ホールが、4月1日新横浜に誕生するというお知らせ。もうひとつ そのこけら落としはユーミンのコンサートという情報。ユーミンが、声でテープカットしてくれるなんて、感動なしにはすまされない。これはもう行ったもんの勝ち、です。」(原文ママ)

松任谷由実(ユーミン)の「Delight Slight Light KISS 横浜アリーナオープニングセレブレイションコンサート」が4月に新しくオープンする「横浜アリーナ」のこけら落とし公演として行われました。

ユーミンと同じ世代の私でした。海を見ていた午後で「山手のドルフィン」前だけ通り抜け、無いぞ無いぞと「中央高速」で右側をよそ見運転した時代が懐かしいです。

横浜アリーナは、横浜市とキリンビール、そして西武鉄道が出資した日本最大級の多目的ホールで1989年4月1日に開業しました。新横浜駅から徒歩5分の好立地、最大面積8,000 m²、最大収容人数1万7000人というスケールを持ちしかも「音響家が選ぶ優良ホール100選」にも選ばれています。

http://www.yokohama-arena.co.jp/

新横浜駅周辺にはアリーナの他に「日産スタジアム」「新横浜スケートセンター」があります。駅前は、それぞれのイベント内容により駅の風景が一変します。スタジアムとアリーナで異なったジャンルのイベントがあると「新横浜駅」は異次元が交錯し別世界に変身します。

|

| 何時もはビジネスマンばかりが激変します |

1989年以来、サザンオールスターズ、福山雅治、5月の3連休はジャニーズ事務所、最近では韓流タレントのショーなど恒例化しています。多目的ですので、スポーツ会場としても使用されています。ロボクシングの世界タイトルマッチの会場、全日本女子プロレスも頻繁に使われています。

卒業式、成人式、入社式、学会などにも使用されています。

※横浜アリーナのこけら落としは当初(横浜に生まれ育った)美空ひばりさんを予定していましたが、1988年の秋頃にはかなり体調が思わしくなく、急遽スケジュールをユーミンに変更したそうです。

美空ひばりさんは1989年(平成元年)2月7日に最後のコンサートを終え、翌日小倉で検査入院、その後舞台に立つことはなく、6月24日に亡くなりました。52歳でした。

No4 1月4日(水) 昭和の歌姫

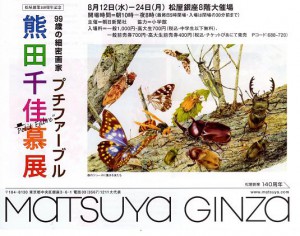

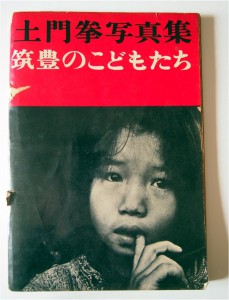

No.44 2月13日 熊田と土門

横浜で生まれた熊田 千佳慕と横浜に育った土門 拳は共にリアリズムを追い続けた二人でした。

転機は1981年(昭和56年)のこの日、熊田が70歳でイタリア・ボローニャ国際絵本原画展に出品した頃からです。

このボローニャ国際絵本原画展に入選し、フランスで「プチファーブル」と賞賛されるようになり“世界の熊田”の評価を得るようにまります。

横浜駅西口から地下街を抜けて、浅間下に出て坂を上り脇道に入ると静か住宅街が広がっています。近くに学校があるためか昼過ぎには子供達が歩く姿を多く見かけます。

しばらく細い道筋を歩くとこんもり緑に囲まれた家が目に入ってきます。

熊田 千佳慕(本名 熊田 五郎)さんのご自宅兼アトリエがここにありました。

私が最後に熊田さんにお会いしたのはもう十数年前のことです。

熊田 千佳慕

をご覧ください。(以下敬称略)

熊田は1911年(明治44年)横浜が経済・文化の中心地だったころ、耳鼻科医の息子として関内住吉町に生まれます。何回か引っ越しますが、横浜から住まいを移すことはありませんでした。

一方、日本写真界の巨星 土門拳は1909(明治42年)山形県酒田市に生まれます。7歳のとき東京に移り、その後9歳のときに横浜に移り住みます。小学校、中学校(現在の翠嵐高等学校)時代を横浜で過ごします。

熊田、土門二人はまだ出会うことはありませんでしたが、共に12歳の頃 横浜で絵の世界に目覚めます。土門は横浜美術展展覧会に入選し、熊田は神奈川県立工業学校の図案科で絵を学び始めます。

二人が出会ったのは戦前のデザイン界の巨匠名取洋之助が起こした「日本工房」編集部でした。土門が写真、熊田がデザインを担当し数々の作品を作成します。

その後 戦争を経て終戦を迎え二人の道は大きく分かれて行きます。熊田は挿絵家として地味ながら着実に自然に目を向けリアリズム(ボタニカルアート)を開花させていきます。土門はカメラ片手に日本各地を廻り、人間へのリアリズムとしてのまなざしを向けます。

|

| 私蔵版かなり傷んでます。 |

熊田は、70歳で大きな転機を迎えます。

1981年(昭和56年)70歳の熊田はボローニャ国際絵本原画展に出品します。戦後画家として独立してから30年間のことは良くわかりませんが彼の性格から、あまり賞であるとかコンクールのような派手な振る舞いは好きでなかったと思います。

ボローニャ国際絵本原画展は、新人の登竜門として世界的権威のあるコンクールです。ここに出品した心の奥に土門拳の姿があったのではないかと私は感じました。

ボローニャ国際絵本原画展出品の二年前の1979年(昭和54年)9月土門拳が脳血栓で倒れ、昏睡状態となり1990年(平成2年)に亡くなるまで11年間意識を取り戻すことはありませんでした。

熊田はその後 人が変わったように表舞台に立つようになります。様々な賞を受賞し、個展を開き、インタビューに答え、テレビにも出演します。彼の姿勢を大きく変えた背景に<土門>があったと考えざるを得ません。

私がお邪魔したとき一枚の家族写真を見せていただきました。ウェルカム弁天通りと呼ばれていた時代に自宅の近くにあった「前川写真館」で撮られたものです。

「私はこの写真が大好きです」

描くことで真実を探し

撮ることで真実を見つめた 二人の足跡を今更ながら

すごい と感じます。

昨年(2011年)念願の土門拳記念館に行ってきました。

|

| 本当は館内撮影禁止です。ごめんなさい。 |