ホーム » 2014 (ページ 2)

年別アーカイブ: 2014

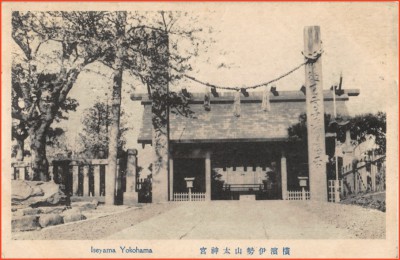

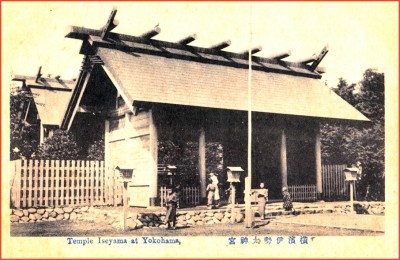

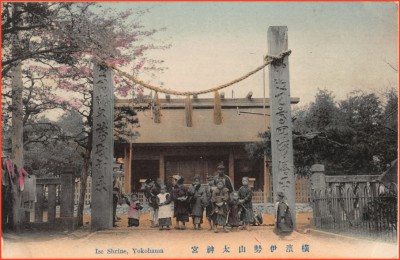

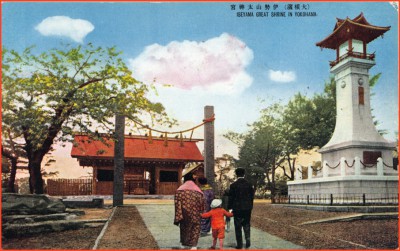

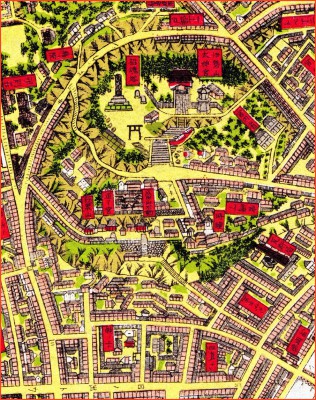

No.691 【横浜神社めぐり1】伊勢山皇大神宮

横浜の注目神社!?といえば、

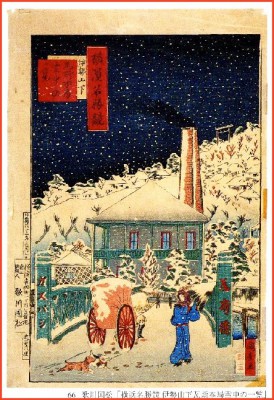

雪景色の瓦斯会社の背景に、神社が見えます。私の好きな横浜風景の一つです。

雪景色の瓦斯会社の背景に、神社が見えます。私の好きな横浜風景の一つです。

今回は関東のお伊勢様「伊勢山皇大神宮(いせやまこうだいじんぐう)」を紹介しましょう。

戦前に神社の格を表していた< 旧社格>は県社で横浜の総鎮守です。

戦前に神社の格を表していた< 旧社格>は県社で横浜の総鎮守です。

「宮崎町六四。宮司龍山庸道。祭神天照皇大神。もと戸部村東部の伊勢山(現在の掃部山公園東北端あたり)にあった大神宮(「武蔵風土記稿、戸部村」)を、明治三年神奈川県権知事井関盛艮の告諭により、野毛山に遷して伊勢山皇大神宮と称え、横浜の総鎮守と定めた。翌四年四月十五日神殿造営の工が成り、正遷宮式執行。これより所在地は伊勢山と呼ばれた。社殿は大正十二年の関東大震災で倒壊焼失したが、昭和三年再建復興した。境内社、本殿左側に、杵築宮・子の大神(子神社はもと野毛の鎮守で、旧所在地野毛町)。裏参道に水神宮。神殿唯一神明造、鋼板茸。境内三千九百五十五坪。例祭日五月十五日。境内には明治十年西征陣亡軍人之碑(明治一二年建立)、以徳報怨・蒋公領徳碑(昭和六一年)、万葉歌碑(犬養孝書・昭和六三年)などがある。(「横浜西区史」より)」

この伊勢山皇大神宮、表参道と裏参道があります。表参道前には「2014年10月」に移転オープンした「市民ギャラリー」があります。裏参道から出ると「横浜能楽堂」や「県立音楽堂」「掃部山公園」が近くにあり、散策には最高です。伊勢山皇大神宮・掃部山公園は桜の名所としても知られいます。春先、桜の時期にはとても美しい花見風景が広がります。

お宮参り以外にも、見どころチェック場所が多くあります。

お宮参り以外にも、見どころチェック場所が多くあります。

●謎の記号が隠れています!

ここには、極めてマニアックな明治時代の<記号>が残っています。

No.143 5月22日 横浜遺産、あまりに無名!

●ここに名物教師が残した万葉集の碑があります。

No.338 12月3日 (月)八の1418(加筆)

※一方で、伊勢山皇大神宮は自慢できない日本初の破産神社として全国にその名をとどろかせてしまいました。

宮司とその親族らが始めたホテル経営(ホテル海洋亭)が破綻し神奈川県神社庁が神宮の運営を直轄しましたが「ホテル部分の資産価値が大幅に低下、多額の債務が経営を圧迫し、横浜地方裁判所に自己破産を申請、2003年(平成15年)4月7日に破産宣告を受けた。 負債は債権者2社に対し85億6500万円。神社本庁に属する神社で初めての破産となった。 ホテルは2006年(平成18年)11月27日破産宣告を受け、営業を中止した。」

このホテルのバーカウンターから眺める横浜港は渋くて良かったんだけどな。

その他のリンク

【番外編】古い葉書を読み解く

No.690 【お気に入り絵葉書】モダン洗髪粉と昭和7年

<特に横浜とは関係ありませんが>

昭和7年9月に発行された「主婦の友」(第16巻第9号)の付録絵葉書です。

とにかく 変に 面白いので紹介します。

左側の女性はこのモダン洗髪粉愛用者、松竹の 田中絹代さん。

商店の写真は製造元の葛原工業所。つまりシャンプーの広告としてデザインしたハガキなのだが、いくら<大女優>でもこれではガリバー、怪獣になってしまいそうだが当時はどんな反響だったのだろう。

会社の前には バイクと自動車があり、当時としては<信頼>それとも<一流>の証だったのだろうか?

裏面の解説文には

「モダン洗髪粉(シャンプー)」は情熱の國スペインに実るオリーブから採取した純粋のオリーブ油と熱帯産の椰子油(ココナツオイル)を主原料として黒髪の美しさを少しも傷つけず、手軽に早く洗へて、脱毛や、髪の切れ、折れ等を防ぐばかりではなく、そのまま毛根の養ひになるため、美しいお髪のために安心して御使用遊ばすことができます。」とある。

二回分十銭、送料二銭、八回分三十銭 送料四銭だったそうだ。

すこしシャンプーについて調べてみた。

商品名に「シャンプー」を最初に付けた会社が葛原工業で、この「モダンシャンプー」らしい。昭和元年のことと記録されている。戦前にも現在に続くライオン、花王、資生堂等がシャンプーを発売していたから、女性の美容品も熾烈な企業競争だったのだろうと推察できる。

この絵葉書広告の出された昭和7年の世相を少し追ってみよう。

昭和7年

童謡として「チューリップ」「一番星みつけた」「電車ごっこ」「牧場の朝」「蛍」等が流行った。

「一番星みつけた」

https://www.youtube.com/watch?v=KrR50TZNQak

「牧場の朝」

https://www.youtube.com/watch?v=OPdSbZbvPxY

輸出玩具も国内市場でも盛んに販売されるようになり「ブリキ製宙返り飛行機」が子供達の心をつかんで離さなかった。ところが、日本橋・白木屋デパートでセルロイド玩具に引火して大火が起こる。ここからセルロイド玩具の引火性が論議となりセルロイド製に代わりゴム製や1934年以降は金属製が輸出玩具のトップになったキッカケの年でもあった。

流行歌として「銀座の柳」「天国に結ぶ恋」「爆弾三勇士の歌」「島の娘」

「銀座の柳」

https://www.youtube.com/watch?v=HKl78C9gJEs

「爆弾三勇士の歌」

https://www.youtube.com/watch?v=lPUqdIaTQAM

ここに登場する爆弾三勇士に関しては 昭和7年当時大きな話題となり 一大ブームを巻き起こす。

http://ja.wikipedia.org/wiki/爆弾三勇士

詳しくは上記 ウィキペディアを参照されたい。

舞台・映画

「三文オペラ、忠臣蔵、国士無双、金色夜叉、天国に結ぶ恋」

流行語は

「話せばわかる・問答無用、生まれてはみたけれど、欠食児童、時局」

ラジオで「ロサンゼルスオリンピック実況放送」や現在につながる「初の除夜の鐘リレー」も始まった。

森永ソフトチョコレートが登場し

生活用品(美容品)では長瀬商会(現花王石鹸株式会社)により本格的なシャンプー販売が始り、草分けの葛原の「モダン洗髪粉」はこのハガキのような広告戦略に打って出たのかもしれない。

この年の物価は

砂糖1斤(600g)21銭

みそ1貫(3.75kg)85銭

醤油1升56銭

デパート食堂天丼45銭・親子丼35銭・カレーライス25銭

エビスビール33銭

あんぱん2銭

足踏みミシン70円

資生堂爪磨きセット85銭

花王シャンプー5銭

小学校教諭平均月給・男子68円33銭、小学校教諭平均月給・女子48円77銭、女子事務員平均月給30円

帝国大学年間授業料120円・早稲田・慶応年間授業料140円

※公立私立授業料に差は無かったようです。

府立中学年授業料60円

帝国ホテル宿泊シングル7円・ツイン12円

ハーモニカ1円50銭〜2円50銭

昭和初期には 関心があり様々な資料と出会っているところです。横浜が震災から復興しようやく元気がでてきた昭和5年から15年、戦争とともに多くを失いました。

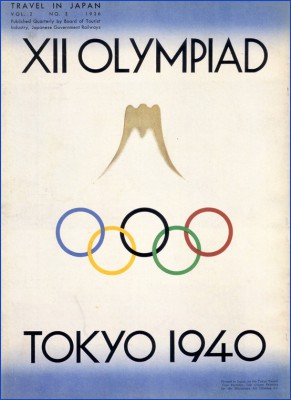

第689話【横浜の記念式典】もう一つの幻イベント

1940年(昭和15年)東京オリンピックの影で同じく延期となった国際イベントがありました。

会場も東京と横浜に決まっていました。

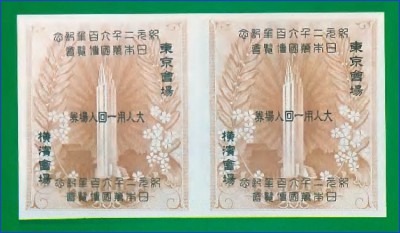

日本萬国博覧会(EXPO JAPAN)です。

この萬国博覧会は1940年3月15日〜8月31日の期間に開催される予定でした。オリンピック同様に日中戦争の激化などを受けて開催を延期します。

この萬国博覧会は1940年3月15日〜8月31日の期間に開催される予定でした。オリンピック同様に日中戦争の激化などを受けて開催を延期します。

EXPOとは、国際博覧会条約(BIE条約)に基づいて行われる博覧会のことで、国際機関が認定した国際博覧会のことを指します。国が申請し、総会で承認される必要があります。システムはオリンピックと似ていますね。

昭和に入り、横浜は復興振興を兼ねイベントを重ねます。

※産業文化展覧会

1931年(昭和6年)11月3日〜9日の一週間

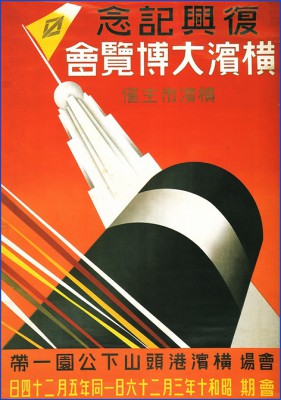

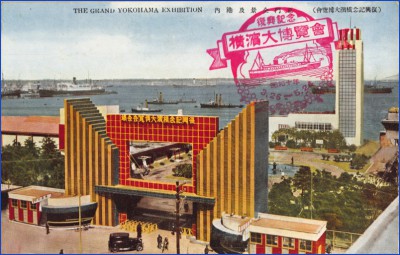

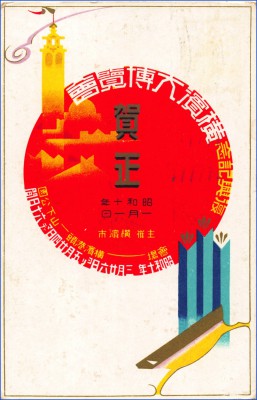

※復興記念横浜大博覧会

1935年(昭和10年)3月26日〜05月24日

この博覧会は3,299,000人を動員します。

この博覧会は3,299,000人を動員します。

「大正12年の関東大震災から立ち直った横浜市が復興を記念して産業貿易の全貌を紹介するため、山下公園約10万平方メートルを会場に開催した。風光の明媚と情緒随一の山下公園には、1号館から5号館まで各県と団体が出展、付設館として近代科学館、復興館、開港記念館のほか、正面に飛行機と戦車を描いた陸軍館と、1万トン級の巡洋艦を模した海軍国防館が作られ、館内に近代戦のパノラマがつくられ、戦時色の濃い内容であった。特設館は神奈川館のほか満州、台湾、朝鮮などが出展。娯楽施設は真珠採りの海女館、水族館、子供の国などがあり、外国余興場ではアメリカン・ロデオは、カーボーイの馬の曲乗りと投げ縄や、オートバイサーカスなどの妙技を見せ喝采を浴びた。この博覧会は百万円博といわれた。」(乃村工芸サイトより)

引き続き

1940年(昭和15年)の皇紀二千六百年に合わせ

東京オリンピック、日本萬国博覧会が計画されました。

日本が初めて国際的な博覧会に参加したのは1867年(慶応3年)のパリ万博です。

その後、積極的に外国の博覧会へ参加し同時に国内でも多くの博覧会を開催することになります。

国際博覧会の場合、前述の通り<国際機関>の総会での認定が必要となります。

明治時期から昭和の戦前期にかけて万博の日本開催を計画しますが中々開催に至りませんでした。国際機関認定の「日本万国博覧会」=大阪万博が1970年に開催するまで100年の歳月がかかったことになります。

一方で横浜ならではの大型イベントが開催されました。

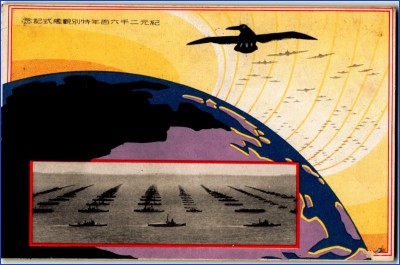

観艦式です。

13回 1927年(昭和2年) 10月30日 大演習観艦式 横浜沖

14回 1928年(昭和3年) 12月4日 御大礼特別観艦式 (昭和天皇即位式)※史上最大 横浜沖

15回 1930年(昭和5年) 10月26日 特別大演習観艦式 神戸沖

16回 1933年(昭和8年) 8月25日 大演習観艦式 横浜沖

17回 1936年(昭和11年) 10月29日 特別大演習観艦式 神戸沖

18回 1940年(昭和15年) 10月11日 紀元二千六百年 特別観艦式 横浜沖

観艦式は 明治以降 18回開催されますが、半数が横浜港で開催されました。

特に第5回の日露戦争凱旋観艦式以来の14回中、8回が横浜沖で開催されます。

観艦式は横浜にとって日常イベントになっていたようです。

1940年(昭和15年)オリンピックと万博が中止になった年、横浜港では「紀元2600年記念特別観艦式」が挙行されますが、規模は航空機中心で艦船の規模はかなり控えめとなりました。日米が戦争に突入する一年前の頃の出来事です。

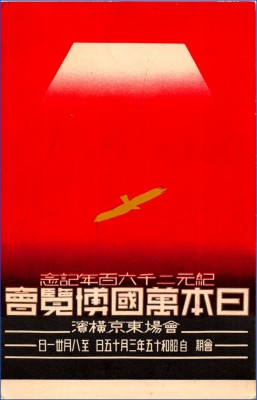

紀元二千六百年「日本萬国博覧会」入場券。

紀元二千六百年「日本萬国博覧会」入場券。

※ネット情報の多くが東京会場としていますが、横浜もしっかり会場となっています。

※ネット情報の多くが東京会場としていますが、横浜もしっかり会場となっています。

昭和初期、日本が国際関係に行き詰まり開戦を選ぶに至った十数年、イベントで横浜が賑わっていたことも記憶に残しておいて欲しいものです。

【一枚の横浜絵葉書】神奈川熊野神社(688話)

ここに偶然手に入れた二枚の戦前の絵葉書があります。

タイトルは「熊野神社拝殿(神奈川)」と「熊野神社正面(神奈川)」

タイトルは「熊野神社拝殿(神奈川)」と「熊野神社正面(神奈川)」

この「熊野神社」は現存するのだろうか?

するとすればどこか?探してみることにしました。

この作業、意外に難しかったので、推論のプロセスを簡単にトレースしてみます。

●第一段階

この二枚の絵葉書は表面から戦前の発行であることが判りました。(ここでは画像は省略します)

ではこの「神奈川」は神奈川県を示しているのか?それとも横浜市内の神奈川を示しているのか?

この絵葉書の神奈川は横浜の<神奈川>と考えるのが妥当だと思います。一般的に県下全般の表示は特別な施設に限られていて 多くは地域の地名が入っているからです。

●第二段階

戦前の神奈川は現在の神奈川区に含まれほぼ一致します。そこで神奈川区に熊野神社が幾つあるのか?ネットで探すと熊野関係は三社が見つかりました。

○<東神奈川熊野神社> 神奈川区東神奈川1-1-3

○<熊野社> 神奈川区菅田町2712

○<須賀社> 神奈川区菅田町熊野台2669(地名が熊野台なので関連を考えました)

近隣の鶴見区にも3社ありましたが地理的にも離れているので除外しました。

▲熊野神社 横浜市鶴見区市場東中町9-21

▲熊野神社 横浜市鶴見区寺谷1-21-7

▲熊野神社 横浜市鶴見区北寺尾2-3-30

神社には社格というランクがあるのですが、絵葉書になる位ですから、地域を代表する神社だろうと推定できそうなので、神奈川で一番の神社を探したところ「東神奈川熊野神社」にほぼ間違いないことが判りました。

この「東神奈川熊野神社」以前訪れたことのある神社です。京急仲木戸駅からほど近い住宅街の中にあります。

この「東神奈川熊野神社」以前訪れたことのある神社です。京急仲木戸駅からほど近い住宅街の中にあります。

ところが、絵葉書と現在の社殿、鳥居の姿・軸が異なります。

これではここだ!と確定することができません。では「東神奈川熊野神社」の歴史を追ってみました。

これではここだ!と確定することができません。では「東神奈川熊野神社」の歴史を追ってみました。

■寛治元年に神奈川郷の鎮守として権現山(幸ヶ谷山上)に勧請

■応永五年正月山賊等のため祠宇焼失

■明応三年再建

■永正七年、権現山合戦で火災などですべてなくなる。

■正徳二年(1712)現地に遷座

■慶応四年正月大火で類焼、その後、社殿、神楽殿、神輿庫等を整備

<絵葉書の発行された時期はこの間あたりと推定できます>

■昭和二十年五月二十九日戦災(横浜大空襲)により焼失

■昭和三十八年八月現社殿を再建

■昭和三十九年に竣工奉祝祭。鳥居、玉垣、氏子会館(四十九年)、戦没者慰霊碑(四十一年)を建設

という記録がありますので、戦災で失った後の再建で社殿の様式が変わった可能性が判ります。この記録を解釈する限り<狛犬>は再建されていないようですので、絵葉書と現在の神社から痕跡を探す必要がでてきました。実際 現地に行ってみることにしました。

結果は実に簡単に判明しました。神社の方に写真を見せたところ、

「焼ける前のものですね」という答えをいただき、この絵葉書が「東神奈川熊野神社」であることが確定しました。なぜ建築様式が変わったのか?についてはご存知無く、今後の課題となりました。

「当時の狛犬が残っています」

合致しました。阿吽の内 本殿に向かって左側の「阿」は嘉永年間 「吽」は平成に入って修復されたものです。幕末期の記憶が残されていました。この「神奈川熊野神社」起源は近くの「権現山」です。次回は権現山から梅干しの道を探ってみます。

合致しました。阿吽の内 本殿に向かって左側の「阿」は嘉永年間 「吽」は平成に入って修復されたものです。幕末期の記憶が残されていました。この「神奈川熊野神社」起源は近くの「権現山」です。次回は権現山から梅干しの道を探ってみます。

小説「弁天通1898」第一章

(ここに登場する人物・団体・その他の表現で史実と異なる表現が多数出てまいります。あくまでフィクションで、作者自身の創作ですので実際のものとは一切関係がございませんのでご了承ください。)といって始めました。小説にする筆力不足なので小説もどきのストーリープロットって感じです。これまでアップしてきたブログから点と線を結びつつ、一つの推理ドラマをしたててみるつもりです。

初めてのトライなので 小説というよりは推理解説文?!という感じになるとは思いますが、これももう一つの歴史散策の楽しみだと思い書きはじめます。※まずは宣言しないと前に進めない自分への 挑戦文でもあります。

(プロローグ)

50代後半に未知の国、日本に渡った一人のドイツ系アメリカ人と彼と交遊した仲間達の半世紀に及ぶ物語である。そこにはもう一つの日米・日加交流史が生まれた熱いドラマがあった。

今日のアメリカ合衆国が歴史の上で大きく変貌したキッカケが幾つかある。その一つが1848年に起こったゴールドラッシュだった。

東海岸に誕生した新しい国はゴールドラッシュによって西海岸に目覚めた。そしてアメリカは太平洋を目指すことになる。

この影響をいち早く、大きく受けたアジアが<支那>だが、日本では横浜だったといえるだろう。そしてもう一つ、カナダの存在も戦前の太平洋史において重要な役割を果たした。

開港し、いち早く外国人が居留した横浜は、大きな歴史のウネリを感じつつ、そこに暮らした人々の交流の日々でもあった。

舞台は、海岸通りと弁天通。共に当時最もモダンなストリートだった。一人の外国人男性と日本人女性との不思議な出会いと別れを繋ぎ合わせる旅に出た二人の親友の再会から物語は始まる。

第一章

■再会

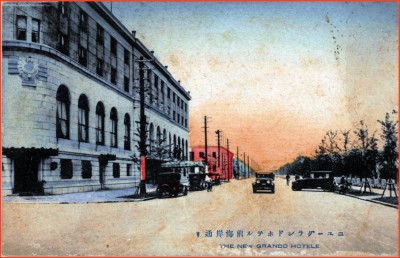

1930年(昭和5年)11月上旬の肌寒い夕暮れ、上野 義之にとって久しぶりの横浜だった。友人との8年ぶりの再会の約束は新しくオープンしたホテルニューグランドにした。

そういえば前回訪れた横浜は震災直後だったと上野 義之は全ての風景を失った横浜を思い起こした。仕事先のカナダで震災の知らせを受け、一ヶ月かかってこの街にたどり着いたことが昨日のように思い出された。交通は遮断され、とにかく情報が無かった。自宅のある神戸にまず戻り横浜の情報を収集したが得るべき情報は全くなかった。しばらくして神戸から横浜に船が出るということで会社のツテを頼りに船に乗った。この街には何も残っていなかった。臨時に用意された埠頭から廃墟が果てしなく広がり身体は動かず立ちすくんだまま泣いている自分に気がつくまでしばらく時間が必要だった。

あれから7年、見違えるような回復をした横浜に上野は不思議な違和感を感じた。12歳の時、親の転勤で横浜を去った彼にとって、桟橋を含め居留地と呼ばれていた“異人館”の立ち並ぶ風景が懐かしかった。横浜駅の場所が変わっってしまったことも喪失感の理由の一つかもしれない。

ホテルニューグランド、

震災後に新しく建ったこのホテルを上野は初めて訪れた。一階のバーに入ると、バーテンダーは、軽く会釈をし「いらっしゃいませ。」と一言だけ伝えると、客の様子を伺った。コートを預け、 帽子をフックに掛けると彼はカウンター席の端から二つ目の席を選んだ。陽はすっかり落ちて街は真っ暗だったが、バータイムには少し早かったのか、店内は誰も居なかった。

震災後に新しく建ったこのホテルを上野は初めて訪れた。一階のバーに入ると、バーテンダーは、軽く会釈をし「いらっしゃいませ。」と一言だけ伝えると、客の様子を伺った。コートを預け、 帽子をフックに掛けると彼はカウンター席の端から二つ目の席を選んだ。陽はすっかり落ちて街は真っ暗だったが、バータイムには少し早かったのか、店内は誰も居なかった。

「バーというだけあって、この横木の高さは絶妙だね」

「ありがとうございます」

「カナディアンクラブはあるかね」

「ございます。6年・12年・シェリーカスクとか…」

少し間があき

「そうだな、これはゲストにとっておいて しばしさっぱりしたものがいいな。」

「カクテルでおつくりしますか」

「そう」

「かしこまりました」

バーテンダーは、既にレシピがひらめいていたのか、すぐに準備に取りかかった。

上野 義之、先月で55歳になった。明治9年1876年の十月、彼の父が勤めていた税関の戸部官舎で生まれ、転勤で横浜を離れる神戸に暮らすまで12年間この街を堪能していた。以降、時折母方の祖父母と母の妹の叔母を訪ねる程度だったので次第に横浜は遠い田舎となっていた。

今夜ニューグランドを指定してきたのは友人のマッケンジーだった。カナダ人の実業家ウィリアム・マッケンジーは、カナダ商工会議所の代表団の一人として初めて来日し、ホテルニューグランドを拠点にして、各地を訪れていた。

マッケンジーは、シアトルにある革製品の老舗店のオーナーでカナダと合衆国に七つの店舗を持つ実業家であると同時に、シアトルの商工会議所の役員でもあった。

10月27日にカナダ太平洋汽船のエンプレス・オブ・ルシア号に乗り、36名の代表団の一人として横浜を訪れていた。滞在期間は三週間にも及んだが、全国主要都市をめぐる旅でもあった。

■憲法修正第18条

午後6時を過ぎた頃、192センチの巨漢を少し折り畳みながらウィリアム・マッケンジーが現れた。

上野は立ち上がり、旧友との固い握手をすると二人は席に着いた。

「まずは簡単に乾杯をしよう。再会を祝して」

「マッケンジー、君はCC?」

「ありがとう。でも今日は私もカクテルにしよう。さて、君のは何かい?」

上野の席にはマッケンジーが到着する寸前用意されたカクテルがあった。

「ギブスン」

「じゃあ僕は、訪日に感謝しバンブーにしよう」

バーテンダーは軽く微笑むと上野に向かって

「お客様、ご一緒にお作りしなおしましょうか?」と気を効かせてくれた。

「では ギブスンではなく兄貴分のアドニスを」

飲みかけのグラスは片付けられた。

「君はシアトルでもカクテル派だったね」

「カナディアンクラブは飲まずにね。そういう君もスコッチ派じゃないか。」

「ではなぜCCを薦めたんだい?ウエノ」

「そりゃあ、今やカナディアンウィスキーはご当地に在庫が無いのかと思ってさ」

マッケンジーは、大声を上げて笑った。

上野のきついジョークは健在だった。

「Amendment XVIIIか。カナダ人にはラッキーだがバカバカしい法律だ。」

Amendment XVIIIとはアメリカ合衆国憲法修正第18条のことだ。俗にいう「禁酒法」のことで、飲料用アルコールの製造・販売等を禁止する世界的にも珍しい悪法の代名詞となった。この禁酒法は1917年12月18日に議会を通過し1920年からアメリカ全土で施行されたがザル法の典型で、殆ど効果がなかったといわれている。しかも隣国カナダからの輸送を取り締まらなかったためカナダ国内で合法的に製造・販売された酒類が爆発的に売れる結果となった。

この間、アメリカ国内の酒造メーカーは操業停止し生産能力を失い、再開されてもしばらく禁酒法以前のレベルに追いつくにはかなりの時間を要したのだった。

二杯のカクテルが登場するまでのほんのひととき、マッケンジーは今回の訪日に就いて語りはじめた。

今回の旅はカナダ商業会議所が主催し、日本との貿易促進のために視察と商談をかねて、カナダ国内205の都市商業会議所を代表する総勢36名が訪日した。

カナダにとって、日本は三番目にあたる得意先で、しかも1915年以来輸出は三倍に、輸入は二倍も伸びベストパートナーになりつつあった。

実は、カナダが完全に独立し自治権を確立したのは1926年(昭和元年)のことだった。

1928年(昭和3年)オタワに「在カナダ日本公使館」が開設され、翌年になってカナダはワシントン、パリに次ぐ3番目の公館を東京に開設したばかりだった。

1928年(昭和3年)オタワに「在カナダ日本公使館」が開設され、翌年になってカナダはワシントン、パリに次ぐ3番目の公館を東京に開設したばかりだった。

今回の視察旅行も在日公館開設一周年記念の意味合いも含んでいた。

「当ホテル自慢のバンブーとアドニスでございます」

微妙に色合いの違う2種類のドライ・シェリーベースのカクテルで二人は改めて再会を祝した。

バンブー、そしてアドニスは共に明治6年に海岸通りに開業した「グランドホテル」の名物カクテルだった。アドニスは当時アメリカで流行していたカクテルで、バンブーはそれをアレンジした日本生まれのカクテル。震災で廃業した「グランドホテル」の代わりに日本人の手によって作られたフラッグシップホテルが「ホテルニューグランド」で、カクテルメニューは大切に引き継がれた。

「震災の知らせを現地で受けて、慌てて日本に戻ったので君に別れも言えなかった」

「問題ないさ。詳細は手紙で知らせてくれたじゃないか」

「日本は、この震災で大きく変わった。この国はどこへ行こうとしているのだろうと正直思う時がある。」

上野は思い起こすように、震災前のこの国の記憶を辿り始めた。

■第三話 「チョウカン」のふるさと

上野 義之は、明治9年(1876年)7月20日(木)母の実家である横濱居留地の弁天通りで生まれた。この日は、明治天皇が函館から“明治丸”に乗船し奥羽・北海道巡行から横浜に戻り、港では花ガスや煙火が打ち上げられ、通りはお祝いムードで一杯の一日だった。

この日を記念して1995年(平成7年)「海の日」となった。当初は20日だったが、現在は7月の第3月曜日が祝日となっている。

義之の父は越前藩の武家出身で横浜税関の官吏だったが、スーパー官吏、初代税関長の上野景範(うえの かげのり)と同性であったために、同僚からは「チョウカン」とあだなされていた。

幕末から明治にかけて、一部戊辰戦争という局地戦はあったものの、政治機能が混乱せず新政府に移管された大きな理由は、優秀な旧幕府官僚を多く重用したからだ。彼もその一人で、幕末は由利公正のもとで藩財政立て直しに尽力した。明治に入って神奈川運上所に務め、その後各地を転勤し最後は神戸で亡くなった。

しかし、その後新政府が安定する中であからさまな藩閥政治が始まり、旧幕臣は元より倒幕派であった中からも不協和音が聞こえ始めていた。

明治六年の政変、西南戦争(明治十年)、明治十四年の政変と国内の混乱が続き、外国との軋轢も次第に表面化しつつあった。

新しい日本の旅立ち、決して国内外順調ではなかった。

外交上の最大の難問が、不平等条約の撤廃であった。解決には長い時間を要した。考え方基準の置き方にもよるが

不平等条約の撤廃には1911年(明治44)あるいは1937年(昭和12年)までかかったといわれている。

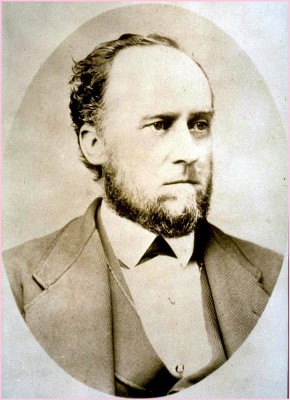

※上野景範

横浜運上所(横浜税関)初代長官「上野景範」は明治前半期に活躍した外交官・官僚で、横浜とも因縁深い人物であった。

明治4年(1871年)に横浜運上所(横浜税関)初代長官を務め、この時期に民部鉄道掛の井上勝、英国人技師長エドモンド・モレルらと共に鉄道敷設工事を推進し日本初の鉄道「横浜駅〜新橋駅」開通に尽力、ヘンリー・ブラントンともに全国を回り燈台建設に携わる他、外交でもハワイ移民(元年者問題)のトラブル解決や、ネルソン・レー(鉄道契約不正)事件等で才能を発揮。趣味は油絵という英語でディベートのできる多彩な人物だったが45歳の若さで亡くなる。彼がもう少し政府で活躍したならその後の日本はかなり変わっただろうとも言われている。

義之の母は旧姓水谷 貞子、弁天通の外国人向け骨董店「水谷商会」の長女として生まれた。父親の水谷一馬は、佐賀出身で幕末期に江戸で雑貨商を営んでいたが開港後横浜に居を移し外国人相手のお土産を中心に骨董店を開いた。

水谷商会には二人の“看板娘”おり、姉の貞子、妹の華子といった。

父親の一馬が、早くからオランダ語と蘭学を学んでいたこともあり、娘二人も当時としては珍しく蘭学塾に通った。特に妹の華子は語学の才に恵まれ、横浜で生まれ育ったこともあり、英語フランス語を覚えるのにそれほど時間は必要なかった。

この二人の“看板娘”で有名になった骨董店「水谷商会」に二人のフランスの軍人が訪ねたことで、二人の特に妹の華子の人生が大きく変わることになる。(第二章へつづく)

第687話 オリンピックと横浜

先日、「1964年東京オリンピックのころ」と題された大衆文化評論家の指田 文夫さんのレクチャーに参加しました。映画と音楽を通して東京オリンピックの時代を遡る楽しいひと時でした。東京オリンピックというと私が小学校の時に開催されました。その時の記憶が音楽と映像でこんなにも鮮明に蘇るのか?というほど記憶を楽しみました。

学校でも入場券の当たった?近所の家族が出かけることを羨ましく感じたことや、前年に起こった吉展ちゃん誘拐殺人事件で集団登下校となったときにオリンピックの話をみんなで話したことを思い出したりしました。

東京オリンピックは、1940年(昭和15年)に一度決定し開催権を返上した幻の「東京オリンピック」がありました。それから約25年後の1964年に改めて立候補した東京オリンピックが行われまます。この幻のオリンピック、1964年の時、共に横浜はオリンピック関連の出来事がいろいろありましたので少し関連エピソードを紹介しましょう。

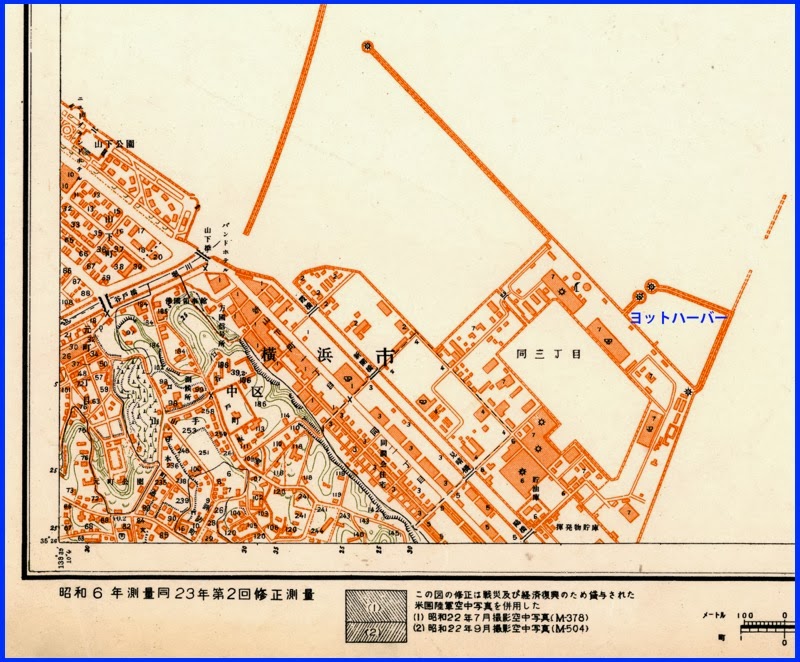

1940年(昭和15年)の夏季オリンピック東京大会開催に際し、横浜市はヨット競技の誘致に成功し、ヨット競技開催の準備を進めます。

1937年(昭和12年)東京オリンピックに備えてヨットハーバーの設計コンペが開かれます。詳細のデータは手元にありませんが中区新山下町にオリンピック用の仮ヨットハーバーが9月に落成し、本格的な横浜ヨット港(ヨットハーバー)建設が計画されます。この時に、ヨット競技の開催に尽力したのが横浜ヨットクラブ(YYC)です。

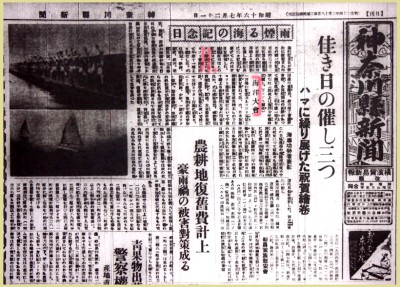

オリンピックは中止となってしまいますが、横浜ヨット港建設は継続し、幻のオリンピックの翌年1941年(昭和16年)に竣工し「海の記念日」となった7月20日に海洋競技大会が開催されました。

オリンピックは中止となってしまいますが、横浜ヨット港建設は継続し、幻のオリンピックの翌年1941年(昭和16年)に竣工し「海の記念日」となった7月20日に海洋競技大会が開催されました。

この横浜ヨット港は1968年(昭和43年)まで使用され、その後1977年(昭和52年)磯子区に移転され新規開設されます。

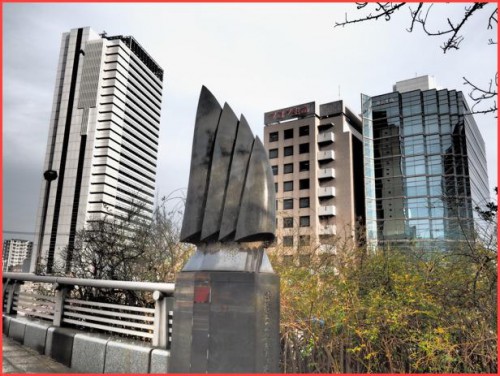

現在も残っている幻の「東京オリンピック」の証?が

現在も残っている幻の「東京オリンピック」の証?が

京濱國道のバイパスとして計画された新京浜国道(第二京浜国道)に残っています。

鶴見区の響橋(通称めがね橋)です。

この新京浜国道は、施行時期がオリンピック開催決定時期とも重なったため、東京オリンピックのマラソンコースとして使用されることを想定して設計されます。42.195kmの折り返し点を横浜市鶴見区の響橋(通称めがね橋)近辺にしていたそうです。そのために、デザイン性の高い橋梁が造られました。残念ながら実際この響橋が完成したのは、1941年(昭和16年)3月で幻のオリンピック予定年の後でした。

この新京浜国道は、施行時期がオリンピック開催決定時期とも重なったため、東京オリンピックのマラソンコースとして使用されることを想定して設計されます。42.195kmの折り返し点を横浜市鶴見区の響橋(通称めがね橋)近辺にしていたそうです。そのために、デザイン性の高い橋梁が造られました。残念ながら実際この響橋が完成したのは、1941年(昭和16年)3月で幻のオリンピック予定年の後でした。

戦後、日本は直にオリンピックに参加できませんでした。1948年ロンドン大会、1952年ヘルシンキ大会、1956年メルボルン大会、そして1960年が敗戦国初のローマオリンピックに決まります。

第18回となった「東京大会」で横浜が会場となったのが「三ツ沢公園」。

横浜市神奈川区三ツ沢に広がる運動公園で、サッカー(現在ニッパツ三ツ沢球技場で)が行われました。

またバレーボールが横浜文化体育館で行われました。

東京オリンピックの聖火リレーは1964年(昭和39年)10月7日に横浜も通りしました。(全県回ったのであまり特記事項ではありませんが)

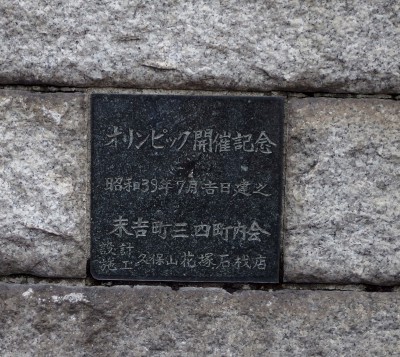

街中にも東京オリンピックの記憶が残っています。

オリンピック開催に伴い、野毛本通りの街並みを美しく(いわゆる浄化)するために、露店、屋台を収納して出来たのが都橋商店街ですね。

また、

また、

大岡川に架かる太田橋の袂に、「オリンピック開催記念昭和39年7月吉日、吉田町末

吉三・四町内会」の碑が置かれています。もう一方に元外相、藤山愛一郎書の「この旗のもとに」の石碑があります。

※なぜこのようなタイトルになったのか?不明です。

「オリンピックビルの屋上からみた伊勢佐木町」1953年

http://www.yokohama-album.jp/picture/detail/1311/

(第686話)明治4年、象の鼻 晴天なり。(後編)

横浜開港のために幕府は二三ヶ月の突貫工事で開港場を整備します。

横浜開港のために幕府は二三ヶ月の突貫工事で開港場を整備します。

二本の小さな突堤を開港場の真ん中に造成し、港の体裁を整えますが、冬の北風が強い日は波が強く小舟も着けることができない状態でした。

そもそも貿易港として開港した横浜港ですが、大型船が着岸できず諸外国からはしっかりとした桟橋の設置(港の整備)を望む声が高まります。

慶應4年の春に、ようやく二本の突堤の一本を波受け用に湾曲させ、その形が象の鼻に似ていることからいつの間にか「象の鼻」と呼ばれるようになりました。

横浜港に本格的な桟橋が完成したのは1894年(明治27年)ですから開港から35年もの時間がかかります。港の整備が遅れた理由は予算でした。

横浜港に本格的な桟橋が完成したのは1894年(明治27年)ですから開港から35年もの時間がかかります。港の整備が遅れた理由は予算でした。

この国には、国内最大の国際港に桟橋を架ける予算がありませんでした。経済破綻した幕末の借金が新政府にも重くのしかかっていたからです。かろうじて国家財政を支えていた貿易は皮肉にも横浜港から輸出されていた「生糸」と「製茶」でした。

新政府は様々な分野に“近代化”が求められていたのです。

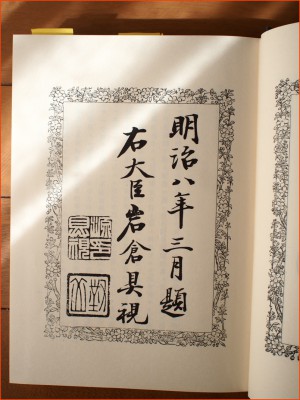

明治4年11月12日(1871年12月23日)

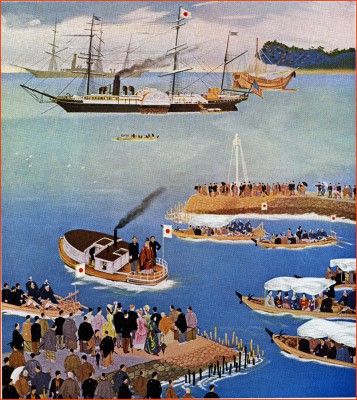

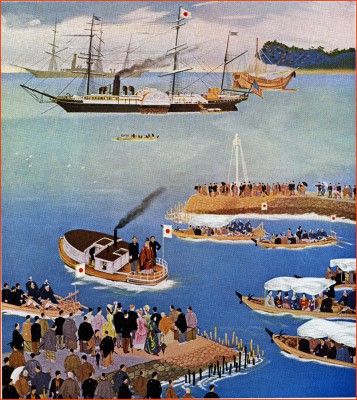

晴れ上がった横浜港に、多くの人々が維新後最大の渡航する「岩倉使節団」を見送りに集まりました。

「岩倉使節団」の公式記録を編纂した一行の一人、久米邦武は「回覧実記」に出航の模様を詳細に描いています。

『此の頃は続いて天気晴れ、寒気も甚だしからず。殊に此の朝は暁の霜盛んにして扶桑を上る日の光も、いと澄みやかに覚えたり。

朝八時を限り一統県庁に集まり十時に打ち立ちて馬車にて波止場に至りて小蒸気船に上る。この時砲台より十九発の砲を轟かして使節を祝し、尋ねて十五発し、米公使「デロング」氏の帰国を祝す。海上に砲煙の氣弾爆の響、しはし動いて静まらず。使節一行及び此の回の郵便船にて米欧の国々へ赴く書生、華士族五十四名、女学生四名も皆上船し、各其部室を定め荷物を居据えるなど一時混雑大方ならず。十二時に至り、出航の砲を一弾してただちに錨を抜き、汽輪の動をはずしけり。港に繁ける軍艦より、水夫皆橋上に羅列し、帽を脱して礼式をなし港上には見送りのため、船を仕立て数里の外まで恋ひ来りぬ。』

「岩倉使節団」一行は使節46名、随員18名、留学生43名総勢107人が上船します。

横浜港の沖で一行を迎えたのが米国太平洋郵船会社の蒸気船「アメリカ号」で、太平洋上で新年を迎え二十三日間の航海を経て明治5年1月6日「岩倉使節団」はアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコに到着します。

「明治4年、象の鼻 晴天なり。」前編でも書いたように一行は20代から30代中心の若きメンバー達ばかりでした。

この旅はアメリカに約8ヶ月、その後大西洋を渡りイギリス4ヶ月、フランス2ヶ月、ベルギー、オランダ、ドイツに3週間、ロシアに2週間を費やしました。

出発から1年10か月後の明治6年(1873年)9月13日に横浜港に帰る長旅でした。

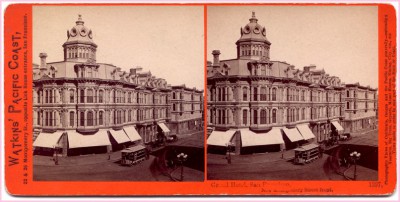

彼らはまずサンフランシスコ最大のグランドホテルに逗留します。

彼らはまずサンフランシスコ最大のグランドホテルに逗留します。

様々な歓迎式典の中で、

当時のサンフランシスコ随一の資産家、ラルストン(William_Chapman_Ralston)氏の歓迎式典で自宅に100人近い一行が招かれたという記述があります。

ラルストンは、1826年オハイオ生まれの実業家で、ゴールドラッシュの恩恵を最大限に利用した銀行家でもありました。

1864年にカリフォルニア銀行を創設し、

1875年にサンフランシスコ湾で溺死しますが事業の失敗による自殺とも言われています。このたった十年の輝かしいひと時に、日本の使節団が彼と出会ったことになります。

このラルストンという人物、間接的ではありますが日本、そして横浜と深い関係になるとはその時 誰もわかりませんでした。さて その人物は?

(第685話)明治4年、象の鼻 晴天なり。

江戸時代に生まれ、激動の幕末に頭角を現した総勢107名の日本人が

明治4年11月12日(1871年12月23日)横浜港を出航しました。

彼ら目的は色々ありましたが、多くの同行者は欧米の実情を知ることでした。

「岩倉使節団」のメンバーです。

この国は理想と現実、欲望と信義が落ち着かないまま明治という全く新しい体制に突入します。

革命か政権委譲か?コップの中の嵐を、欧米列強の外交官達は固唾をのんで眺めていました。

明治維新は、

不思議なほどの静かで力強いエネルギーによって始まります。明治新政府は日本の近代化は幕末生まれの若者と、優秀な徳川時代の元官僚が支えられることで大きな混乱なく誕生します。

しかし、大政は奉還されましたが、その先のことは全く白紙状態でした。この国がどうなるのか、どうしていくのか、朝から深夜まで合意と同意の議論が連日続きます。

未熟な維新のリーダー達は皆苛立っていました。派閥抗争も表面化します。

260年続いた徳川政権、武士による連合国家に近い政権がいとも簡単に覆ります。

そして維新後 矢継ぎ早の大変革でこの国の近代化が始まります。

版籍奉還と廃藩置県の実施によって全国の諸藩を一気に解散させ中央集権型に移行させます。

制度の変革には成功しますがここに登場する若き明治のリーダー達は、青臭く原則論者で血気盛んな者達でした。

この若き維新の志士たちに強いショックを与えたのが岩倉具視が率いる「米欧回覧使節団」俗にいう「岩倉使節団」です。

1871年(明治4年7月14日)に、制度による大革命「廃藩置県」を行ったその年の暮、

明治4年11月12日(1871年12月23日)「岩倉使節団」は横浜を出発します。

総勢107名

幹部の多くが20代から30代、最長老の岩倉自身も43才という若者集団でした。

同行した者達がその後の各界をリードする人物となっていきます。

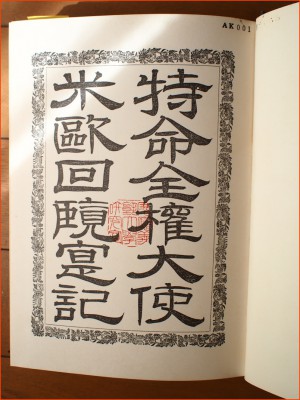

この外交団の記録『特命全権大使米欧回覧実記』を著した人物が久米 邦武です。

彼の記述は、日本史上希有の見聞録として、国際社会でも高く評価されています。

■米欧使節団の主なメンバー

岩倉 具視 1825年10月26日生まれ 43才→正使

由利 公正 1829年12月6日生まれ 39才→随行

大久保 利通 1830年9月26日生まれ 38才→副使

田辺 太一 1831年10月21日生まれ 37才→一等書記官

木戸 孝允 / 桂 小五郎 1833年8月11日生まれ 35才→副使

東久世 通禧 1834年1月1日生まれ 34才→神奈川府知事

三條實美 1837年3月13日生まれ 31才→太政大臣

大隈 重信 1838年3月11日生まれ 30才

山口 尚芳 1839年6月21日生まれ 29才→副使

久米 邦武 1839年8月19日生まれ 29才→公式記録者

名村 泰蔵 1840年11月24日生まれ 28才

何 礼之 1840年8月10日生まれ 28才→一等書記官

伊藤 博文 1841年10月16日生まれ 27才→副使

福地 源一郎 1841年5月13日生まれ 27才→一等書記官

沖 守固 1841年8月13日生まれ 27才→初代神奈川県知事

中山 信彬 1842年11月17日生まれ 26才

長野桂次郎(立石斧次郎) 1843年10月9日 25才

新島 襄 1843年2月12日生まれ 25才→留学生

山田 顕義 1844年11月18日生まれ 24才

川路寛堂 1845年1月28日生まれ 23才→三等書記官

田中 不二麿 1845年7月16日生まれ 23才

安藤 太郎 1846年5月3日生まれ 22才→幕末、横浜で英語を学ぶ

中江 兆民 1847年12月8日生まれ 21才→留学生

小松 済治 1848年生まれ 20才→横浜地方裁判所長

渡辺 洪基 1848年1月28日生まれ 20才→両毛鉄道社長

林 董 1850年4月11日生まれ 18才→二等書記官

川路 利良※ 1834年6月17日生まれ 34才→司法省の西欧視察団

鶴田皓※ 1836年2月12日生まれ 32才→司法省の西欧視察団

井上 毅※ 1844年2月6日生まれ 24才→司法省の西欧視察団

※明治5年派遣の司法省西欧視察団メンバー

この岩倉使節団の出発光景を描いたのが「岩倉大使欧米派遣」という作品です。山口蓬春が1934年(昭和9年)に描いたものです。

この一枚の絵画 初期の横浜港を語る上で、興味深い画像ですが意外に知られていないようです。

(つづく)次回は『特命全権大使米欧回覧実記』を元に横浜港の出発風景を探ってみます。

(第686話)明治4年、象の鼻 晴天なり。(後編)

【横浜橋物語】弁天橋(横浜市中区)

かながわの橋100選に選ばれている開港時の歴史を刻んできた橋です。

今日は二級河川「大岡川」に架かる「弁天橋」を紹介しましょう。

現在の橋は1976年(昭和51年)の竣工で、四カ所ある親柱が全て異なった珍しいデザインの橋です。

長さ54.4m 幅27m

48ある中区の橋を代表する橋です。

※中区の橋梁台帳No.1 です。

親柱の意匠は一般的に統一されていますが、弁天橋はそれぞれの親柱を微妙に変えてあります。

親柱の意匠は一般的に統一されていますが、弁天橋はそれぞれの親柱を微妙に変えてあります。

見る角度によって“姿”が異なることに“気がつく”楽しみがあります。

「弁天橋」の名は、「洲干弁天社」に由来します。

かつて横浜村の鎮守様として「洲干弁天社」がありました。この横浜村一体は決して”寒村”などではなく 江戸時代から多くの観光客・参拝客のある風光明媚な観光スポットでした。

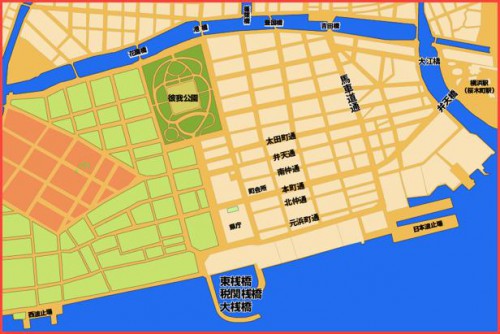

1859年6月2日(嘉永6年)に横浜港が開港され、当時武蔵の国久良岐郡横浜村を「横浜町」と改称し開港場を整備します。この時、開港場の半分を日本人居住地とし、海側から「海辺通(現:元濱町)」「北仲通」「本町(大通)」「南仲通」「弁天通」の五筋を整備し町並みを整えます。

1859年6月2日(嘉永6年)に横浜港が開港され、当時武蔵の国久良岐郡横浜村を「横浜町」と改称し開港場を整備します。この時、開港場の半分を日本人居住地とし、海側から「海辺通(現:元濱町)」「北仲通」「本町(大通)」「南仲通」「弁天通」の五筋を整備し町並みを整えます。

この時、弁天通より内陸側は沼地(太田屋新田)でした。

江戸時代にこの地域の景勝スポットだった「洲干弁天社」は、開港場の整備の荒波で遷座を余儀なくされます。

江戸時代にこの地域の景勝スポットだった「洲干弁天社」は、開港場の整備の荒波で遷座を余儀なくされます。

この「洲干弁天社」

創建は治承年間(1177年〜1181年)で、武士の時代が始まった頃です。

源頼朝が伊豆国土肥(現・静岡県伊豆市)から勧進したと伝えられています。 その後、足利氏満(14世紀)が般若心経を奉納したと伝えられ、

江戸築城で有名な太田道灌が社殿を再建します。

江戸に入り徳川家光は朱印地(寺院の領地)を与えています。

1869年(明治2年)に現在地の羽衣町に遷座されます。

弁天通は江戸時代からの参道を街区の通りとして整備したもので、「洲干弁天社」が羽衣町に移ってからもその名を残します。

開港場整備の当初は、現在の桜木町駅側から二〜五丁目の4区域に分割しますが、

1871年(明治4年)4月に丁目の数え方を逆転させます。

現在の県庁側から一丁目とし、さらに六丁目を追加し現在に至ります。

この年明治4年に弁天橋が架けられますが、その大きな理由は「横浜駅」と開港場を結ぶためでした。

1870年(明治3年)イギリスからエドモンド・モレルが建築師長に着任し本格的な鉄道計画を立案し工事が始まり。1872年(明治5年)に横浜〜品川まで開通します。

「弁天橋」は、

近代技術の象徴「鉄道」の表玄関に架かる、横浜の顔となった重要な橋として現在までその存在感を誇っています。

(弁天橋 余談)

少し前まで「弁天橋」は大岡川の最河口(下流)に架かる橋でした。(鉄道の橋を除く)現在は、さらに下流に「北仲橋」ができました。

微妙ですが、新港埠頭に架かる橋もあります。

(さらに余談)

(さらに余談)

「北仲橋」開通前、北仲に小さな弁天様「祠(ほこら)」がありました。記憶のある方いらっしゃいますか?

昔の洲干弁天の位置とは少しずれますが、気になっています。

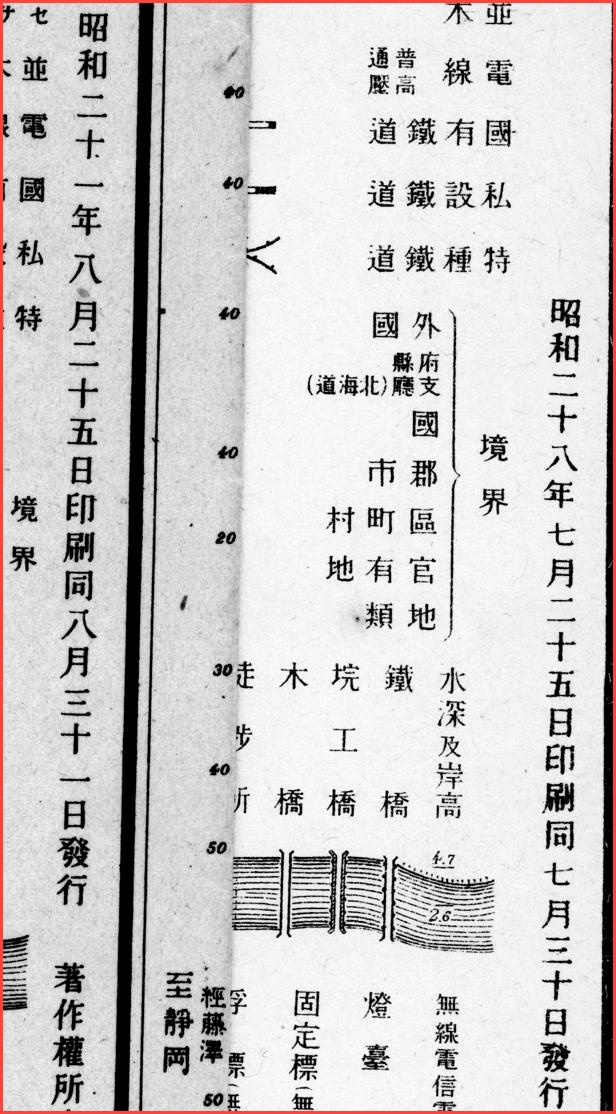

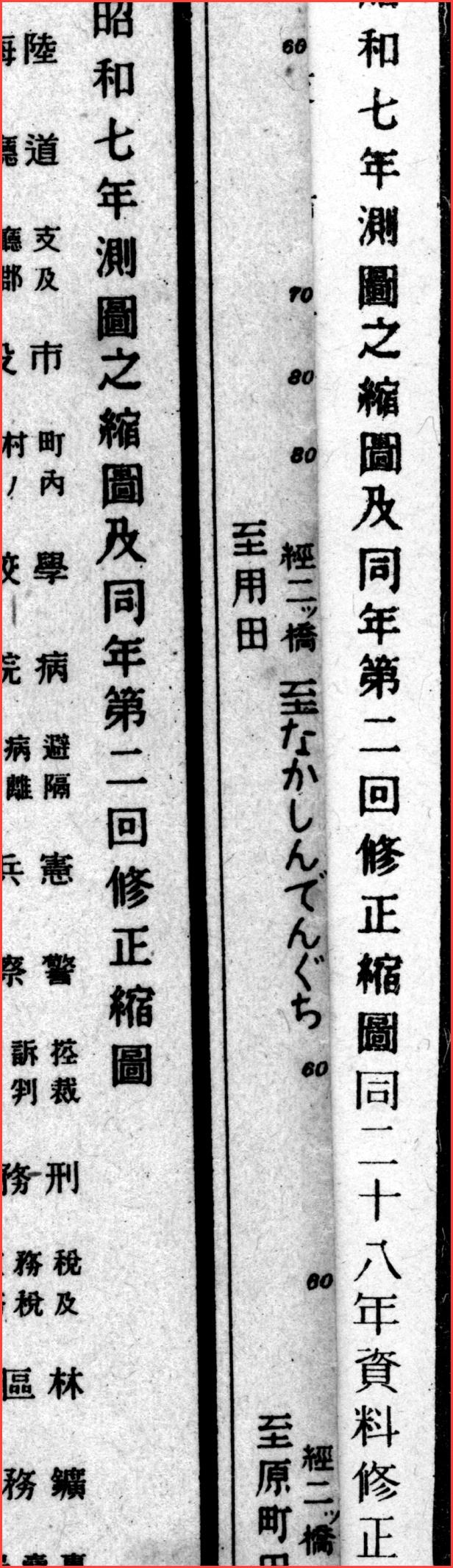

【番外編】消された地図

今日は 簡単ですが ある歴史の断片を紹介します。

ここに二枚の地図を提示します。

この二枚の地図の大きな違いと、それぞれの制作年代は何時頃か?

おわかりでしょうか。

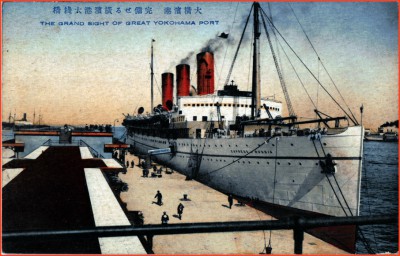

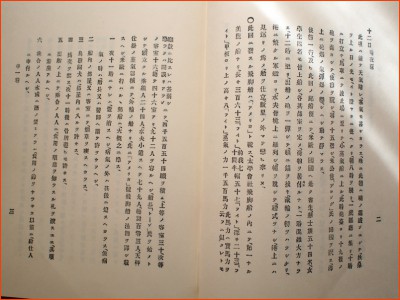

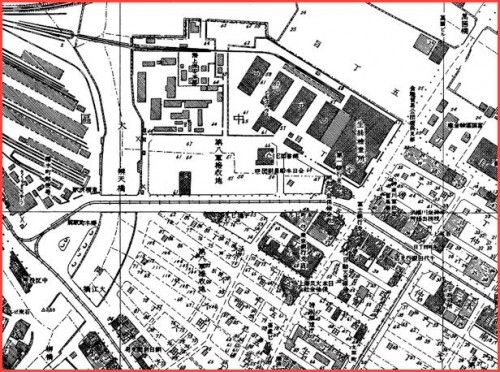

最初が昭和5年に制作された横浜市街地図の湾岸部を切り抜いたものです。

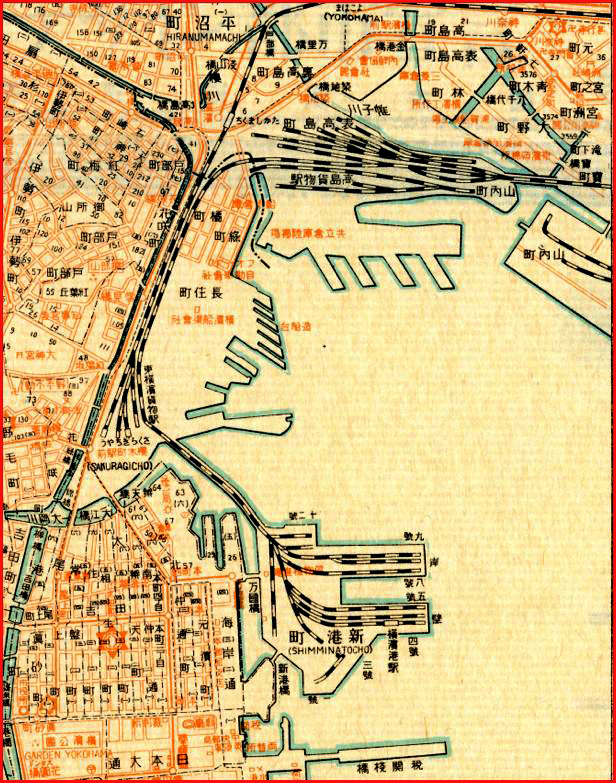

二枚目が昭和15年に発行された同じ範囲を切り抜いたものです。

明らかに昭和15年に発行された地図(下の方)には不自然な箇所が多数あります。

新港埠頭まで走っている鉄道網が消えています。しかも駅名だけ残っています。

昭和15年、米国との開戦を念頭においた情報統制のために軍事施設等の掲載が禁止されていた時期です。

消された鉄道網と横浜船渠の施設に隣接して「フォード工場」が記載されているのがなんとも不思議な地図になっています。

たった数年前まで(恐らく昭和7年から8年)自由に表記できたマップに、インフラまで掲載禁止にすることで、逆にここには「軍事」関係の重要施設があるということを白日に晒しているようなもので、戦争に向かう“余裕の無さ”をヒシヒシと感じてしまいます。

(終戦直後)

同じように、戦後は地図製作の現場がかなり混乱していた様子がうかがえます。

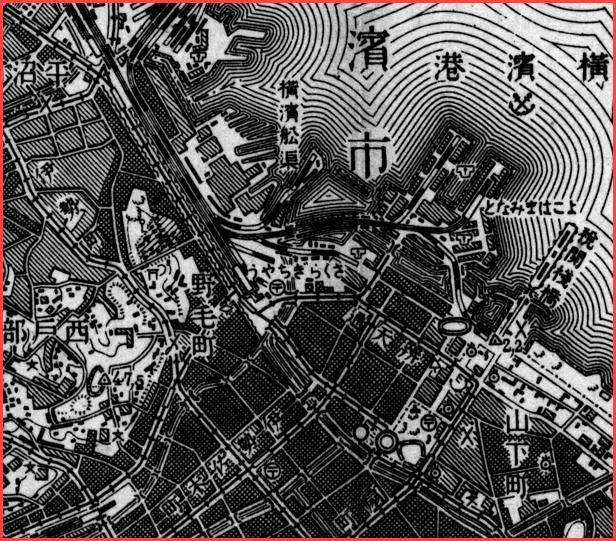

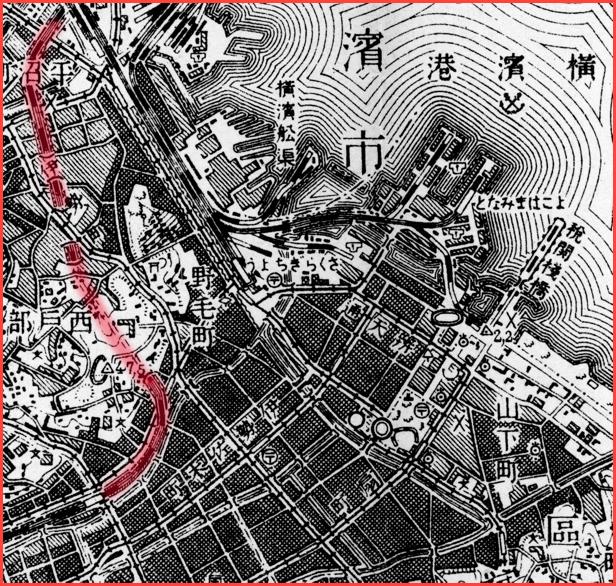

下記の二枚の地図は 昭和21年と昭和28年にそれぞれ印刷されたものですが、昭和7年を元に新しいデータを全く反映していません。

しかも、昭和21年に発行された地図は、(昭和7年)をベースにしているとされていますが、

京浜急行が繋がっていません。

1931年(昭和6年)12月26日湘南電気鉄道と京浜電気鉄道延長線が接続されています。

日本の主権が回復されたのが1952年(昭和27年)4月28日ですが、

翌年発行された 地図には戦後の姿がまだ反映されていません。

この時期 まだ多くの米軍接収地を抱えていた「横浜」は、事実を反映させる事を避けていたのかもしれません。