ホーム » 2014 (ページ 6)

年別アーカイブ: 2014

【ミニネタ番外編】横浜電信柱探索(加筆)

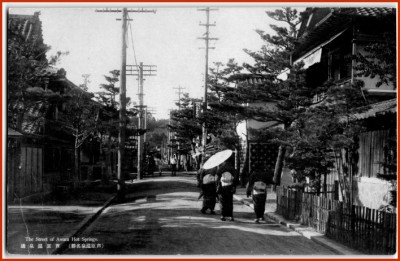

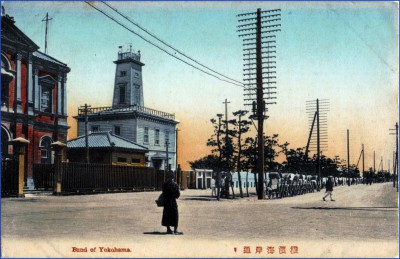

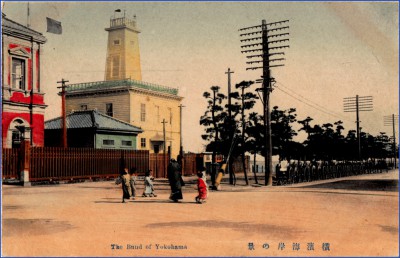

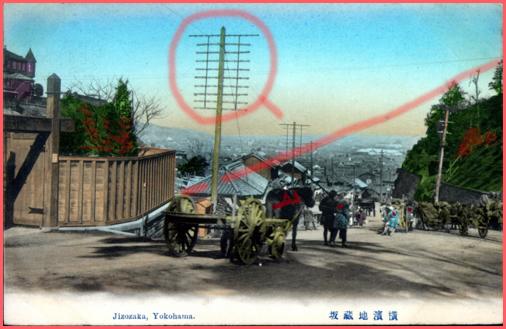

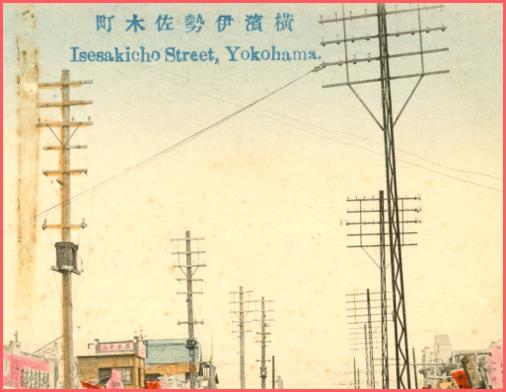

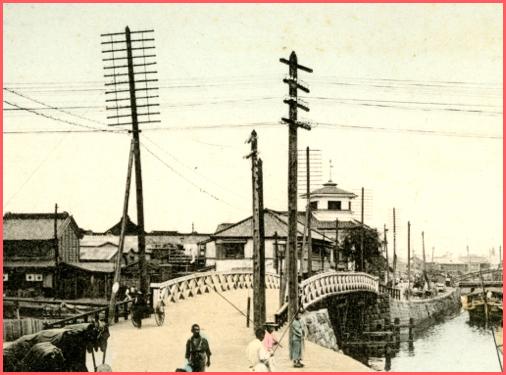

今日は私の街歩きのガイド時に定番話題となっている

<電柱>の話を改めて絵葉書から紹介しましょう。

道路には電柱が建っているが、大きく電力を運ぶ電力柱、通信回線を張り巡らす電信柱がある。私たちは日常<電柱>か<電信柱>と呼び、殆ど電力柱とは呼びません。

この<電力柱><電信柱>かつては別々に建っていました。

今も分かれて建っている道路もあり、街歩きの楽しみの一つです。

「電信の父」といわれた寺島宗則が明治維新早々、横濱で最初に事業化した電信は、瞬く間に全国に広がります。

電気よりも早く普及した電信そして電信のために設置された「電信柱(でんしんばしら)」。

日本の情報インフラのスタートラインといっても過言ではありません。

今日は、この電信柱から「横濱風景」を読解いてみます。

まずはクイズから行きましょう!

まずはクイズから行きましょう!

電信柱

電力柱

なんと読むでしょうか?それぞれの役割は?

電信柱は「でんしんばしら」ごく一般的に使用されていますね。

電力柱は?

「でんりょくちゅう」と読みます。

役割は電信柱が「電信」で電力柱は「送電」のための柱です。

歴史は「電信」柱が古く 電気→「電力」柱が約二十年遅く巷に設置されました。

現在は電信柱と電力柱が合体し「共用柱」として使用されているケースが多くなりました。

(風景としての横濱電柱)

横浜は“戦災”と“震災”で多くの記録を失いました。

残されている記録から “横浜の電柱”を読み解いていきます。

戦前の風景を読解くには「写真」がベストですが、横浜は冒頭にも書いたように“戦災”と“震災”で多くの記録を失ってしまいました。そこで重要な記録資料として役割が見直されてきたのが「絵葉書」です。

「絵葉書」に描かれた横濱風景で“電信柱”の存在は脇役も脇役、殆ど注目したコレクターはいなかったのではないでしょうか。

改めて、「絵葉書」から風景を読み込もうとすると

電柱が気になり始めました。

下記のサイトで横浜の戦前風景に出会えます。

都市発展記念館

手元にある「絵葉書」から横浜の電信柱風景を観察してみましょう。

横浜市立図書館 絵葉書「Yokohama’s Memory」

→電信柱の視点で観てみましょう。

気になって気になってしかたなくなりますよ!!

この他、建築物は当然ですが服装、乗り物など 見始めると不思議探検が始まります。

(電信電力の歴史)

(電信電力の歴史)

明治大正の電信柱風景を読み解く前に、簡単な電信・電力の歴史を振り返ってみます。

●印は<電力関係> ■横浜関係

1869年(明治2年)

■英国の通信技師を招き横浜燈台役所と横浜裁判所の間に電信回線を敷設。

ブレゲ指字電信機(モールス信号ではなく針で文字を指す方式)による通信が始まる。

→「横浜の寺島」

1871年(明治4年)電信機器初の国産化

1878年(明治11年)国産電話機誕生(2台)

1886年(明治19年)

●日本初の電気事業会社(東京電燈)が開業

1887年(明治20年)

●日本初の火力発電所が完成

1889年(明治22年)からは一般利用が始まった。

1890年(明治23年)

電信線電話線建設条例 制定

→急速な普及で、道路専有による交通障害が多発。

→道路を管轄する内務省と逓信省の確執

■横浜〜東京で電話・電報業務サービス開始

1892年(明治25年)

●日本初の水力発電所が京都で完成。

1895年(明治28年)2月1日

●日本初の電気鉄道として、京都電気鉄道が開業。

1899年(明治32年)わが国長距離通話のはじめ(東京〜大阪間)

全国の電話加入者数が1万人を超えた。

1903年(明治36年)12月30日 横浜共同電灯会社「高島町に発電所竣工」

No.365 12月30日(日)横浜初の発電所

1904年(明治37年)7月15日

●■横浜で最初の電気鉄道(路面電車)運行開始。

No.417 Tram Tin Tim Street Car

1913年(大正2年)

●電力の動力需要が照明用の需要を超える。

1919年(大正8年)道路法で電柱の優遇専有が撤廃。

→逓信省 猛反発

1926年(昭和元年)日本初の自動交換方式開始

1942年(昭和17年)内務省・逓信省が協定を結び

電柱問題が解消。→といっても戦中だよね!!

(絵解き絵葉書)

明治大正期、電信柱と電力柱は別々だったそうです。

電信・電話は大正期まで回線数分だけ“電信線”が必要でした。

電話回線を一本のコードに集約する技術登場にはもう少し時間がかかります。

交換所で“交換手”が掛かってきた電話先と話して繋いでほしい相手に“手動”で繋ぐ時代が続きます。

ということは、電信柱の線数でおおよその電話回線規模が推察でき、街の規模の指標の一つになります。

また、「電信柱」の回線数の変化で街の発展史を推論することもできます。

資料を調べてみると、

電信柱の材質も最初は普通の木製柱で、材質は杉・桜・ヒノキを使用、風雨で7から8年しか持たなかったそうです。その後防腐剤入りが導入され、耐用年数が20年に延びます。

コンクリート柱となるのは戦後になります。

電柱の交換作業も大変だったようですが、現在行われている”電柱地下埋設”の考えが中々進まなかったため莫大なコストをかけていました。

今からすれば 欧米の仕組みを導入していた日本がなぜ電柱埋設を推進しなかったのでしょうか?

断片的資料ですが、ここにも縦割り行政の壁があったようです。

電信柱を道路に設置するための管理権争奪が当時の逓信省と内務省で壮絶な戦いがありました。

情報インフラは全てに有用なものなんですが。

さらに「電信柱」に続いて「電力柱」が登場します。電力の一般家庭への普及は、大正期に進みますが、道路占有の視点では「電気鉄道網」の推進と電信柱の増大から電気・電信の共有化が議論され関東大震災以降 少しずつ進行していったようです。

さらに「電信柱」に続いて「電力柱」が登場します。電力の一般家庭への普及は、大正期に進みますが、道路占有の視点では「電気鉄道網」の推進と電信柱の増大から電気・電信の共有化が議論され関東大震災以降 少しずつ進行していったようです。

どこかで 昔の情景に出合ったなら 「でんしんばしら」にも注目してみてください。

どこかで 昔の情景に出合ったなら 「でんしんばしら」にも注目してみてください。

現在でも電信専用の<電信柱>のある通りもありますよ!

#電信柱 #絵葉書の風景

2016年11月加筆修正

【横浜風景】護岸・誤岸?

別にあら探しをしている訳ではありませんが、

変な風景に出会ったので 紹介?します。

場所探しは思わぬ方向へ。

この段差は何?

この段差は何?

これが今日の【横浜風景】です。

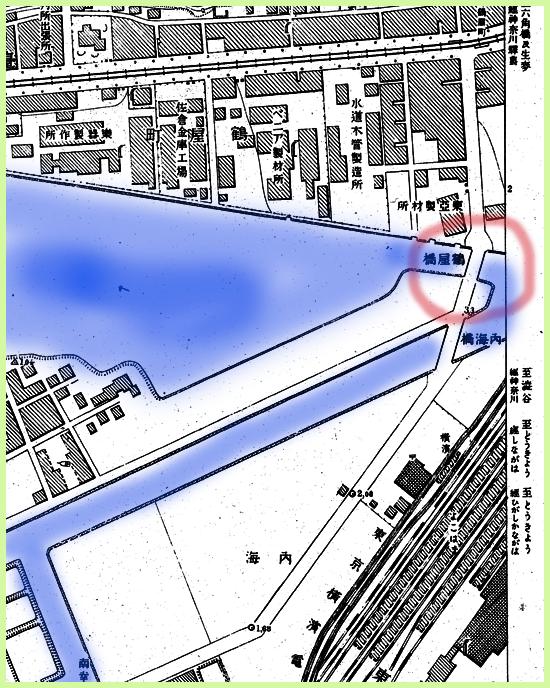

横浜駅西口から鶴屋町方面にいく時に渡る「鶴屋橋」があります。この橋は西口界隈では歴史が古く戦前、このあたりが沼地だったころから橋が架かっています。

さて写真に戻ります。

さて写真に戻ります。

この鶴屋橋のたもとにこの段差があります。

川幅がここで変わっている訳ですが、どうも工事中のまま放置されているって感じしませんか?

鉄筋出ていますよね?

鉄筋出ていますよね?

土木事務所に聞けば済む話ですが、これでわざわざ担当者の労を願うのも気が引けたので、勝手に想像しました。

横浜駅西口界隈は、戦前は沼地で戦後しばらく“砂利置き場”でした。

現在の賑わいを想像することもできません。

おそらく 河口川からの工事と沼地埋め立て(ダイアモンド地下街)工事の都合が合わなかったのでしょう。

No.395 水中地下街

1964年(昭和39年)12月1日に西口の地下街が誕生します。

この工事には、西口全体の運河計画(新田間川)を進め

護岸工事しなければなりません。

この時、海につながるルートには

「Y市の橋」があります。

No.379 1月13日(日)Y市の橋

この鶴屋橋の架かる水路は一見濁った川ですが、

上流はどこか? お分かりですか?

遡ってみると?

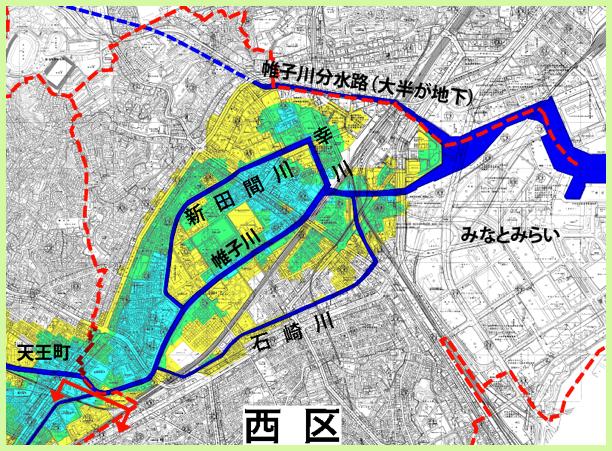

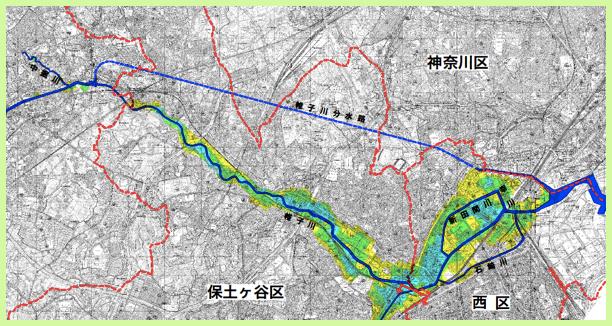

(帷子川分水路)

相鉄線の西谷近くにこの川の分岐点があります。

「帷子川分水路」です。

「帷子川分水路」です。

この「帷子川分水路」はかつて暴れ川だった帷子川の水害を和らげる役割を担った大切な運河です。

No.433 帷子川物語(1)

「帷子川分水路」は、そのほとんどが地下トンネルでできているので川の流れを目にすることはありません。分岐点と河口しか見えないのです。

帷子川は、昭和時代までかなりの暴れ川で、氾濫を繰り返しています。

この「帷子川分水路」のおかげで天王町以降の下流災害がかなり軽減されました。

「ベイクウォーター」を利用されるかた!

「鶴屋橋」を渡る方!

<良い店があります>

感謝して渡りましょう。

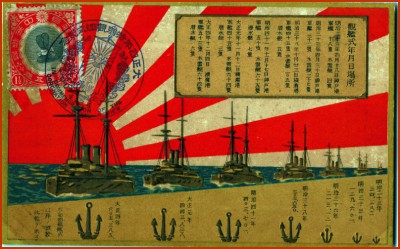

【横浜側面史】 観艦式

戦前、横浜で開催された大規模の式典が多くあります。

■製茶共進会・生糸繭共進会(1879年(明治12年))

■開港50周年記念式典(1909年(明治42年))

■神奈川県横浜市勧業共進会(1913年(大正2年))

■震災復興記念横濱大博覧会(1935年(昭和10))

この他、

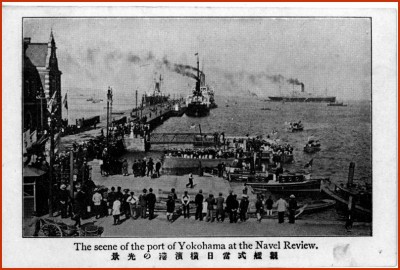

特に横浜で多く開催されたのが海軍「観艦式」です。

今日はこの横浜沖「観艦式」を少しレビューしてみます。

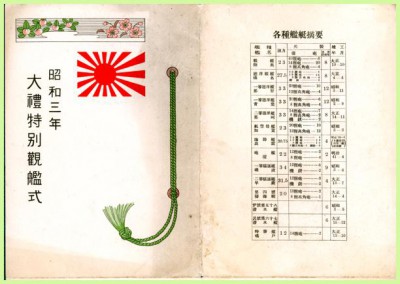

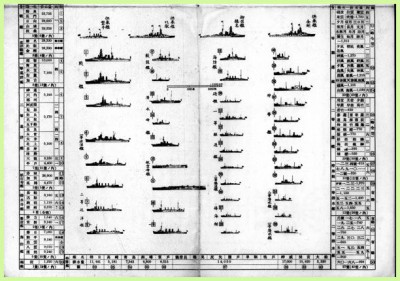

<昭和3年観艦式記念絵葉書 合成写真っぽい>

「観艦式」は明治に始まり現在も行われていますが、戦前は軍拡競争の中で国の威信をかけた式典として盛大に行われました。

「観艦式」

戦前、明治から昭和にかけて 日本海軍は「観艦式」を計18回実施しています。

その半数九回が横浜沖で実施されました。

No.285 10月11日(木)武装セル芸術

ここでは1940年(昭和15年)10月11日(金)に開かれた帝国海軍、最後で最大の「観艦式」について簡単に紹介しました。

そもそも「観艦式」というのは1341年に英国で始まったデモンストレーションで、当時のエドワード3世が英仏戦争の際に指揮を鼓舞するために出撃の際観閲したことに始まります。

余談ですが、

礼砲の作法も英国のプロトコルが世界標準になっています。発射数を最大21発として19発・17発・15発〜と奇数回その地位によって数が決まっています。

No.231 8月18日 (土)give a twenty‐one gun salute.

「No.285 10月11日(木)武装セル芸術」の回での紹介を含め

今回「観艦式」を再度紹介するに至ったのは

なぜ 「観艦式」の半分を横浜で行ったのだろうか?

という素朴な疑問があったからです。

おそらく 横浜港沖で行った理由は

「帝都東京」と「東海鎮守府」である海軍中枢基地「横須賀」に近いこと。

そして

横浜港の持つ構造の良さだろうと推測できます。

→後半で別途紹介します

全18回の「観艦式」の内訳は

横浜沖で9回

神戸沖で6回

横須賀沖で2回

1回(初回のみ)大阪天保山沖

で行われました。

最初に横浜沖で実施された「観艦式」は

1905年(明治38年)10月23日<日本海海戦勝利凱旋観艦式>と呼ばれ、

日露戦争の勝利を祝う目的も兼ねていました。

第五回目にあたるこの「観艦式」は、連合艦隊司令長官東郷平八郎大将が総司令官として式典に臨み国民の関心もかなり高いものでした。

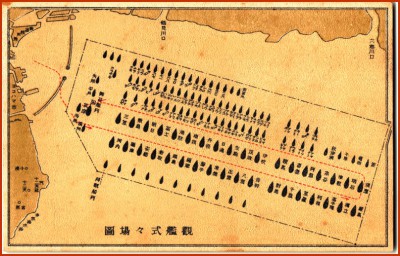

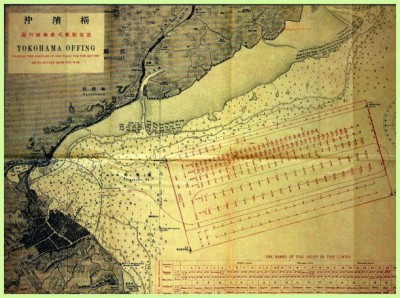

<当時の観艦式 配列図>

<当時の観艦式 配列図>

この第五回目以降、観艦式は拡大を続けます。

明治期観艦式の見物人に関する資料は手元にありませんが、

1928年(昭和3年)御大礼特別観艦式(昭和天皇即位式)として実施された横浜沖での観艦式は天候にも恵まれ

鶴見岸から本牧まで、多数の見学者が水際を埋め尽くしその数は100万人を越えていたそうです。

この観艦式には米国『重巡洋艦ピッツバーグ』、英国『重巡洋艦ケント』『重巡洋艦サフォーク』『重巡洋艦ベルウィック』、仏国『装甲巡洋艦ジュール・ミシュレ』、伊国『リビア』、オランダ『ジャワ』と各国の特務艦計11隻の外国艦船も参加しています。

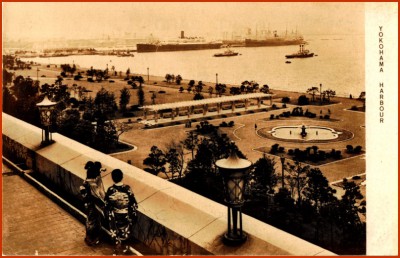

(劇場としての横浜港一帯)

横浜港一帯が最高の一大劇場と化していたことになります。

横浜港の持つ円形劇場、

横浜港から鶴見川崎にかけての、岸辺・丘からの眺め

現在のように工場や高層ビルの無い時代に、少し小高い丘に登れば横浜沖の東京湾が一望できたロケーションは、海上デモンストレーションには最高です。

多くの国民・関係者にプレゼンスできる「横浜港一帯」だったのです。

以前 このブログで 帝都東京と 港都横浜の都市間競争を紹介しましたが、帝都東京が力と権力も有しながら中々開港できなかった背景は、省庁間・地元経済界の猛反対に加え、多くの市民の支持と

「港都横浜」としての“劇場性”もあったからではないでしょうか。

70年代に私が初めて横浜港周辺を散策し始めた頃、

まだまだ海辺は近づくことが難しかった時代でした。

「KEEP OUT」の文字も多かった気がします。

横浜港の水際が自由で快適な空間になりはじめたのは つい最近のことです。

戦前以上に港都横浜の魅力を楽しめるようになった?今

“平和会議場”もあることですし

みなとのみらいから積極的平和を発信できる都市に成長していって欲しいものです。

観艦式一覧

1868年 (明治元年3月26日) 大阪天保山沖 4月18日

1890年 (明治23年)4月18日 神戸沖。

1900年 (明治33年)4月30日 神戸沖。

1903年 (明治36年)4月10日 神戸沖。

1905年 (明治38年)10月23日 横浜沖 日露戦争終結

1908年 (明治41年)11月18日 神戸沖。

1912年 (大正元年)11月12日 横浜沖。

1913年 (大正2年)11月10日 横須賀沖。

1915年 (大正4年)12月4日 横浜沖。

1916年 (大正5年)10月25日 横浜沖。

1919年 (大正8年)7月29日 横須賀沖。

1919年 (大正8年)10月28日 横浜沖。

1927年 (昭和2年)10月30日 横浜沖。

1928年 (昭和3年)12月4日 横浜沖 【御大典記念】

1930年 (昭和5年)10月26日 神戸沖。

1933年 (昭和8年)8月25日 横浜沖。

1936年 (昭和11年)10月29日 神戸沖。

1940年 (昭和15年)10月11日 横浜沖。

【日本海軍最後の観艦式】紀元二千六百年特別観艦式

(余談)

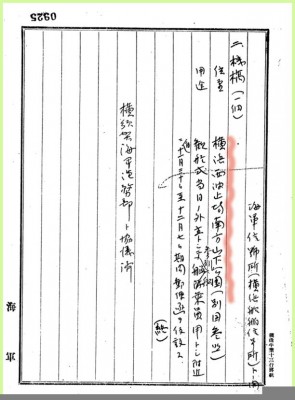

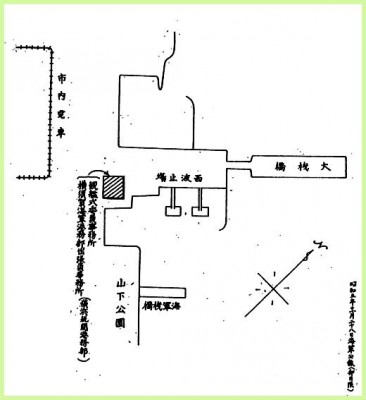

観艦式資料を探していたら

観艦式準備資料の中からこんな図面・文書を発見しました。

以前横浜水上署見学の際

以前横浜水上署見学の際

ここで西波止場という言葉が使われていました。何気なく聞き流していましたが

戦前からこのあたりを

戦前からこのあたりを

「西波止場」と呼び続けていたんですね。

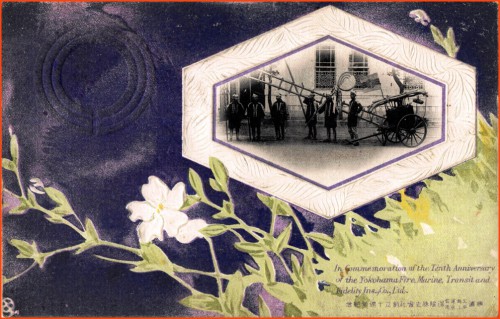

(通算648話)横浜火災海上保険を創った男

(プロローグ)

日本は世界の船舶保険において一位二位を競う“保険大国”です。この保険制度は十字軍遠征時代の冒険貸借から始まった金銭消費貸借制度に原点があります。その後、海洋貿易の契約制度の試行錯誤を繰り返しながら、近代保険制度が確立していきます。

日本では江戸末期に福沢諭吉※により、西欧における保険知識が紹介され、その後、明治初頭から海上保険の研究が行われ「海上請負」と呼ばれる荷主への貨物補償制度の試みが行われるようになりました。

※『西洋旅案内』

実は制度としては朱印船貿易時代にすでに「抛金」(なげかね)という海上保険制度が行われていました。これは前述の「冒険貸借」とほぼ同じ考えしくみの金銭消費貸借制度でした。

明治に入り最初の海上保険会社が1879年(明治12年)に設立されます。「東京海上保険会社」(現在の東京日動)です。

その後大小様々な海上保険会社が創業しますが、合従連衡を繰り返しながら現在につながってます。

1881年(明治14年) 明治生命保険会社(生保関連の草分け)。

1893年(明治26年)に住友海上火災保険(株)・日本海上保険(株)

1918年(大正7年)に大正海上火災保険(株)→三井海上火災保険(株)

1919年(大正8年)に三菱海上火災が設立。

1897年(明治30年)に横浜でも海上保険会社が設立されます。

横浜火災海上保険です。

後の戦時経済下に関西の保険会社と合併し同和火災海上保険となりますが、貿易港横浜を代表する海上保険会社として創業以来各地に支店を出し貿易の潤滑油の役割を担っています。

横浜火災海上保険を偲ぶ形としてとして現存するのが神戸にある毎日新聞ビルです。ここはかつて横浜火災海上保険 神戸支店(1925年竣工、設計:河合浩蔵)でした。

横浜火災海上保険(株)本店は、「横濱成功名誉鑑」(1910年 明治43年刊)によれば太田町3丁目50番地となっています。同和火災海上保険(株)『同和火災50年史. 資料集』によれば「横浜火災創業の地(現在の横浜市中区弁天通一丁目付近)」です。

横浜火災海上保険(株)本店は、「横濱成功名誉鑑」(1910年 明治43年刊)によれば太田町3丁目50番地となっています。同和火災海上保険(株)『同和火災50年史. 資料集』によれば「横浜火災創業の地(現在の横浜市中区弁天通一丁目付近)」です。

微妙な違いについてはここでは精査しません。

この横浜火災海上保険の初代社長は富田鐵之助(とみた てつのすけ)、副社長で二代目社長となったのが土子金四郎(つちこ きんしろう)です。

話は横道に逸れます。社長となった富田鐵之助なる人物もかなり魅惑的な人物のようです。彼の簡単なエピソードを集めるだけでも たっぷり歴史の面白さを楽しむことができそうです。

富田鐵之助

Wikipediaでは

「富田 鐵之助(とみた てつのすけ、天保6年10月16日(1835年12月5日)〜大正5年(1916年)2月27日)は、幕末の仙台藩士・明治期の外交官・実業家。諱は実則。号は鉄畊。日本銀行初代副総裁・第2代総裁を務めるが、大蔵大臣松方正義と対立して罷免された。後に貴族院議員・東京府知事を歴任する。」

とありますが、ここに紹介した内容以外が富田を紹介する上で重要な側面だと思います。明治政府の経済政策の台所となる「日本銀行」の設立に深く関わり、初期の重要な金融政策に関わった冨田は総裁になって早々大蔵大臣松方正義に明治22年罷免されます。

以後在野で生きることになります。彼の生き方、日銀時代の数年以外(前後)が面白いのですが、あまり紹介されていないようです。横浜とも横浜火災海上保険以外で繋がっています。

<第一エピソード>

富田 鐵之助は日銀を首! になった二年後の1891年(明治24年)、東京府知事に就任します。

この時に彼が断行した「神奈川県」との大げんか!※ が『神奈川県に属していた「三多摩(南多摩郡・北多摩郡・西多摩郡)」を東京府に併合』したことです。これは東京と神奈川の水源戦争でもあり、東京(府)になっていなかったら、多摩川の上流域は神奈川県で、横浜の水源地も道志川・相模川水系に加え多摩川水系も横浜・川崎の水!ということになっていたらその後の都市発展は大きく変わってきたかもしれませんね。東京にとっては三多摩確保が生命線であったことは間違いありません。

<第二エピソード>

じゃあ 富田 鐵之助は神奈川の宿敵!か? というと一方で

(東京府知事就任以前ですが)日本の生糸産業が対米輸出に深く関われるよう尽力しています。この生糸紡績に関しては、知事辞任後 横浜に大いなる貢献をしています。

保土ケ谷、現在の天王町にあった大工場「富士紡績」の設立に関わっていました。

「富士紡績」は戦災で焼失するまで天王町一帯の基幹産業として、地域と深い関わりがありました。

No.434 帷子川物語(2)

(エピローグ)

へろへろとワンタンすするクリスマス

カチカチと義足の歩幅八・一五

ライターの火のポポポポと滝涸るる

オノマトペ(擬声語・擬態語など)の不死男といわれるほどリズム感のある俳句を残した秋元不死男は戦前戦後を通してアリズムを指向した俳人として活躍します。

大桟橋埠頭ビルに秋元不死男の句碑があります。目立たないので見逃している方も多いかもしれません。

「北欧の船腹垂るる冬鴎」

Whirl winter-seagulls yonder

While rests a huge Nordic liner

With her impending wall of hull,at anchor.

秋元不死男は、横浜市元町生まれで彼の作品活動で山手警察署に逮捕、半年後東京拘置所に移され二年間勾留された時代もありました。

俳人 秋元不死男、本名は秋元 不二雄。彼が職場として23年間勤めたのが、

横浜海上火災保険でした。1941年(昭和16年)、治安維持法違反の嫌疑で検挙され会社を辞職。戦後は俳句の世界に生き、1968年句集『万座』にて第2回蛇笏賞を受賞しました。

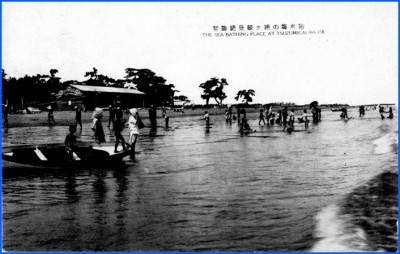

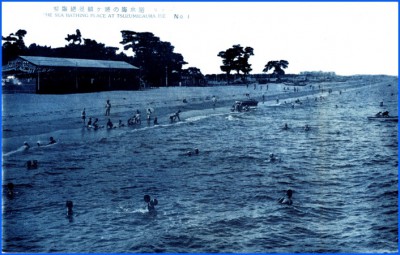

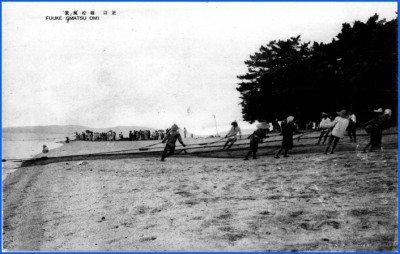

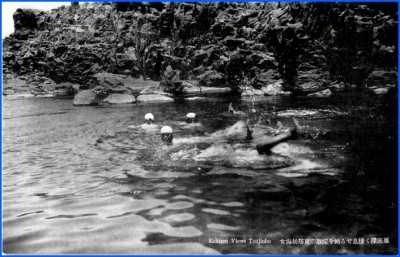

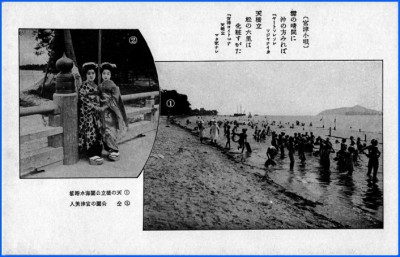

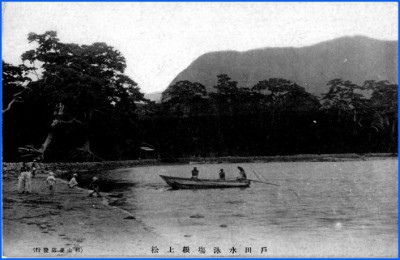

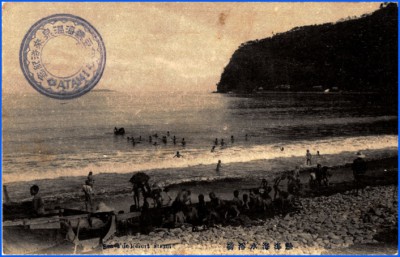

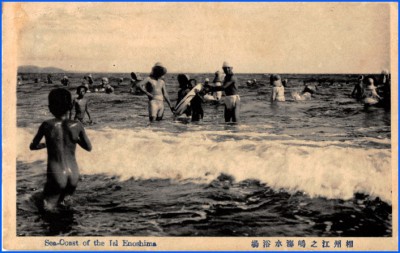

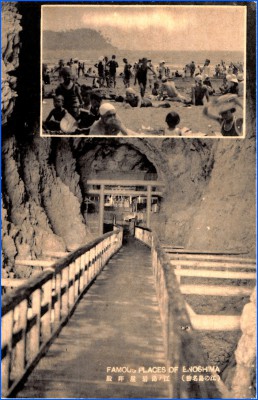

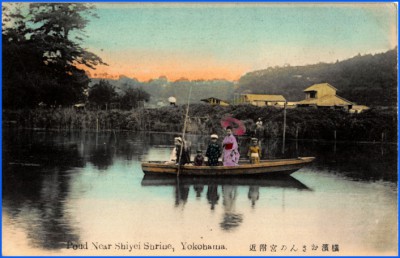

【絵葉書の風景】人の居る風景4

【ハマmemo】横浜の五大苦

1978年(昭和53年)飛鳥田市政(1963年〜)から細郷市政(〜1990年)に変わった折

細郷市長は、

横浜市が経験してきた試練を五大苦というキーワードで表現しました。

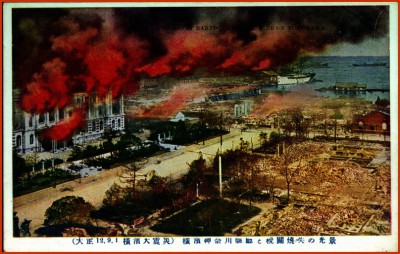

1923年(大正12年)9月の関東大震災、

1929年(昭和4年)に始まった世界恐慌、

1945年(昭和20年)5月29日の横浜大空襲前後の戦災、

1945年(昭和20年)8月16日終戦から始まった米軍の接収時代、

そして

1955年(昭和30年)頃から始まった 高度経済成長下の人口急増

<無からの飛翔力>

選択には一部異論もありますが、一つの横浜を捉えるヒントとしてこの5つの試練から横浜を見つめてみます。輝かしい過去や、先進性の気風に横浜の姿を重ねがちですが、横浜の横浜たる根底には「無からの飛翔力」があるのではないかと私は考えています。

都市の姿としてこの「横浜」を俯瞰した時、

実際 この「横浜」には“輝かしい時代の”僅かな痕跡しか残っていません。

実際開港時の香りは“街区”の形状しかありません。

<運河の町「横浜」>の痕跡も無くなってしまいました。これらの喪失、その大きな要因が「関東大震災」と「横浜大空襲」です。

物理的に失ったこの街の面影に代わる<よこはま>はなにか?

横浜人はかろうじて点在する名残から現在の「よこはま・YOKOHAMA」らしさを追い求めてきたのではないでしょうか。

<埋立ての街>

<埋立ての街>

この意味で 最大の横浜喪失の要因は

1923年(大正12年)9月の関東大震災でした。

都市機能を失い「港都」横浜の地位を揺るがした大災害だったのです。

この震災復興のシンボルが「山下公園」であり、「野毛山」一帯の整備されてきた公園空間でした。中でも<山下公園整備>によって大正の横浜が終わったともいえるでしょう。

→もう少し 災害の記憶をこの公園に残しても良いのでは?と私は感じています。

三菱造船所から「みなとみらい21地区」へと代わることで横浜の昭和が終わり平成が始まります。

まさに「みなとみらい21地区」は平成の横浜を代表するイメージとなりました。

かつて横浜開港場周辺を表現するキーワードとして「運河の街」がぴったりでした。そしてもう一つ横浜が「埋立ての街」です。海岸線の変化で、横浜の変化を捉えることが可能です。

江戸時代の新田開発から始まり、幕末の緊急造成、そして明治・大正の港湾作りのための埋立て。昭和にかけての工業化にシフトしはじめた京浜地帯の埋立て。

そのさなか関東大震災で喪失した街の再生を願い「山下公園」が誕生し

戦後根岸・磯子、そして金沢の埋立てが行われました。

平成の<みなとみらい>と<新本牧>が現在の横浜をある意味象徴しています。

この間、埋立てにより誕生した<横浜駅周辺>が横浜の交通の要衝となっていきました。

「米軍の接収時代」

横浜における米軍接収面積は1604万平米でした。

全国の接収面積の約62%で日本最大の接収規模でした。

(注:沖縄は全土米軍に占領され日本から切り離されていました。日本ではなかったのです。)

1952年(昭和27年)に日米間で「日米行政協定」が結ばれ、ようやく接収解除が始まるはずだったのですが朝鮮戦争により<軍事拠点>として在日米軍施設の役割が増大し、地域によっては接収地域が増えるという状況にありました。

「高度経済成長」

横浜にとって「高度経済成長」がなぜ「苦難」の一つになったのでしょうか?

接収時代に横浜中心部の多くを接収された横浜は

行政機能や基幹施設の移転を余儀なくされ、決してフル回転できる状況ではありませんでした。

ここに、高度経済成長による都市人口集中が起こります。

<横浜>は首都圏の事業所に勤務する従業員とその家族の“ベッドタウン”として夜間人口が急増していきます。

そこには当然、住宅政策、都市基盤整備が急務になっていきます。電気水道ガス等のインフラは勿論、学校や交通網の整備が待った無しの状況に置かれました。当時の学校関係者は「とにかく学校整備が追いつかない。一日を二部制にしたり、プレハブの臨時教室を整備を突貫でしたね」と語っています。

※高度経済成長は実質二波ありました。

wikipediaでは

「日本経済が飛躍的に成長を遂げた時期は、1954年(昭和29年)12月から1973年(昭和48年)11月までの19年間である。一部文献では、高度経済成長第一期(設備投資主導型)が1954年(昭和29年)12月から1961年(昭和36年)12月まで、高度経済成長転型期(転換期)が1962年(昭和37年)1月から1965年(昭和40年)10月まで、高度経済成長第二期(輸出・財政主導型)が1965年(昭和40年)11月から1973年(昭和48年)11月までとされる。」

横浜市の人口は、単純計算で年に十数万人の人口増が十年以上続く事態になります。

(つづく)

【ハガキの風景】人の居る風景3

横浜の光景が描かれている絵葉書から人々が写っているものを紹介します。

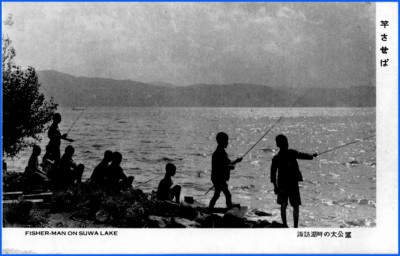

まずは子供のいる風景から紹介しましょう。

外国の版元が作成した横浜の日常風景をハガキにしたものです。キャプションには日本の子供達とフランス語で表記されています。Cliche P.H. という署名らしきものがあります。これ以上の来歴は調査していません。

ここに写されている子供達は12名、大人の姿が見えません。明確に男の子と判るのが2名、女の子が5名、残りは幼子のようです。

次に紹介するのが ある写真館の子供達三人の集合写真です。

次に紹介するのが ある写真館の子供達三人の集合写真です。

この絵葉書の“表”も合わせてご覧ください。

横浜絵葉書では有名な「トンボヤ」製のものです。全国的にも有名だった「トンボヤ」は全てが横浜の絵葉書ではなく他の地域絵葉書も製造していたようです。この写真館の絵葉書はどうのようなシチュエーションだったのでしょうか?

横浜絵葉書では有名な「トンボヤ」製のものです。全国的にも有名だった「トンボヤ」は全てが横浜の絵葉書ではなく他の地域絵葉書も製造していたようです。この写真館の絵葉書はどうのようなシチュエーションだったのでしょうか?

想像の領域でしかありませんが、三人の物語を想い描いてみましょう。「トンボヤ」御用達の写真館で撮影された子供達は三兄弟に見えないことも無い?長男が左で次男が右端、中央で椅子に座っているのが末っ子の三男坊ではどうでしょうか。

さらに想像を膨らませ、中央の三男坊の誕生日に三人の記念写真を撮った!

“表面”からこの絵葉書は大正7年以前に発行されたことが判ります。

彼らは明治後期から大正初期に生まれ、激動の大正昭和を生きたことになります。

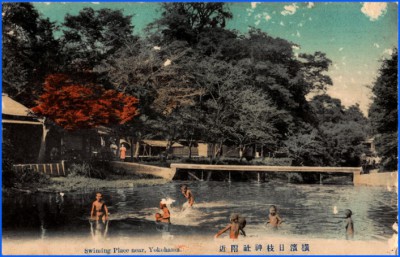

横浜の原風景、川遊びの風景です。場所は「お三の宮」あたりのようです。

横浜の原風景、川遊びの風景です。場所は「お三の宮」あたりのようです。

今日一番の一枚。

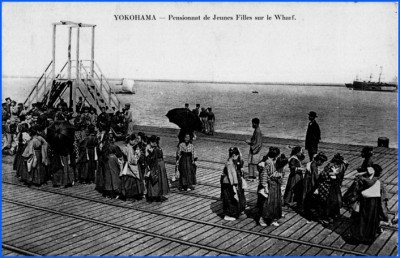

鉄桟橋に子供達が見学の“遠足”にでも来ているのでしょうか、教師らしき人が数名、男子生徒と女子児童がグループを作っています。

鉄桟橋に子供達が見学の“遠足”にでも来ているのでしょうか、教師らしき人が数名、男子生徒と女子児童がグループを作っています。

中に二つ傘が見えるのは誰が使っているのか?興味が湧きます。

場所は横浜の鉄桟橋であることはほぼ間違いないと推論できますが、撮影の時期特定が難しいところです。ヒントは桟橋の欄干が有りません。

1894年(明治27年)に鉄桟橋が完成し

1913年(大正2年)に第二期工事が完成します。

この映像はこの頃のものではないか?と推理していますが、傍証未確認です。

子供達の風景が“絵葉書”になるのは戦前の限られた時期だけのようです。

【ハガキの風景】人の居る風景2

前回、水辺に人の居る風景が描かれた“絵葉書”を紹介しました。

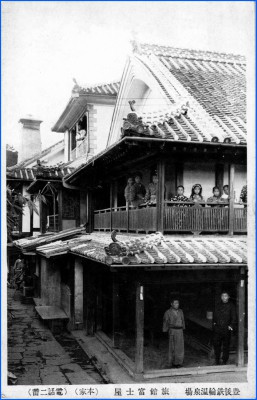

大分県別府市の鉄輪温泉(かんなわおんせん)は別府八湯の一つです。この写真は、鉄輪温泉の中でも老舗の旅館である「旅館富士屋」の観光絵葉書です。旅館富士屋は明治31年に新築され当時も温泉で世界から注目されていた大分県内旅館でも人気ナンバーワンとなったそうです。

大分別府温泉郷は、北九州の炭坑産業を背景に温泉リゾート地として湯治客が絶えませんでした。(温泉そのものは江戸時代以前からですが)

この一枚の絵葉書がとても気になったのは、登場人物が子供達だということです。

ここに写ってる子供達は誰だろう?

湯治客だろうか?(湯治客の家族)

それとも 地元の子供達、従業員の子供達かもしれません。

写真中央の子供達が写っている光景で、左手に比較的年齢が上の女性(娘)が三名写っていますが、彼女達は恐らく下働きの従業員のようにも見えます。

昔は子供の頃から家の仕事は手伝ったものですから ここでも従業員として“絵葉書”に登場したのでしょう。

鉄輪温泉旅館富士屋は廃業しましたが、現在国の登録有形文化財だそうです。

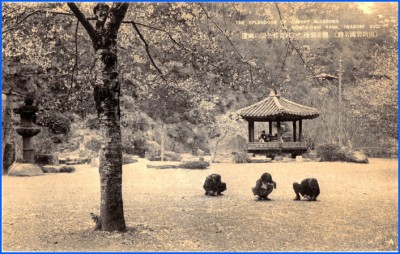

もう一枚、子供のいる風景です。場所は周防岩国の紅葉谷公園とキャプションにあります。三人の子供達は何をしているのでしょうか。ここが場所の名前通りに紅葉の名所なら、子供達は“紅葉”を拾っているのかもしねません。奥の東屋に大人の姿を見ることができますので、もしかしたら保護者かもしれません。前の三人の誰かの親御さんでしょうか。

こちらは、この町の一番眺めの良い場所に“集合した”悪ガキ連中でしょうか。キャプションには「城趾より那珂川を望む」とあります。子供の風景になったのは、常連の子供達をそのまま写真に収めたものなのかわかりませんが、被写体としてはかなりリラックスしていているようです。

那珂川城趾は水戸城のことでしょうか。水戸駅からほど近い小高い丘に現在は学校が建っています。昔、勿来(福島県)から東京まで約一週間かけて歩いたときに昼食をとった場所に似ていますが、正確なことは覚えていません。

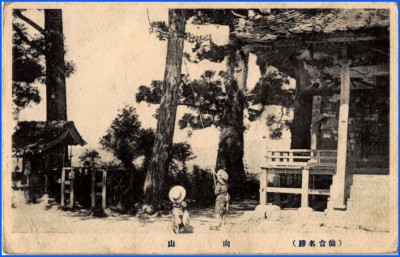

子供がセミ取りでしょうか、棒をもって年下(弟・妹?)の子と一緒に遊んでいます。キャプションには「仙台名所 向山」とあります。現在のどのあたりでしょうか?お寺の境内のようです。麦わら帽子をお揃いで被った後ろ姿は微笑ましい光景です。

このごろ、子供は麦わら帽子を被りませんね。逆に若い人達が帽子を被るようになってきました。戦前の風景には“帽子”を被った人物が多くいました。戦後しばらく帽子文化がありましたが、高度成長後半位からでしょうか帽子姿が減りました。サラリーマンが被らなくなったからかもしれません。

この帽子文化は女性も明治以降 様々なスタイルの歴史を辿ります。帽子となると少し横浜の香りがしてきます。この帽子と横浜の話は次回に。

【ハガキの風景】人の居る風景1

昔の雑多な絵葉書の中から、魅惑的な一枚を探し出す楽しみに耽った時期がありました。単価にしたら10円から30円程度でしょうか、値段のつかないモノクロハガキの束の中から少し汚れや痛みが目立つ中一枚一枚を見ているとそれまで見えなかった風景がそこに登場します。

今日は「人の居る風景」というテーマで発見した中から何枚か紹介しましょう。

特に水辺の側、海水浴場と海辺、そして子供の風景をピックアップしてみました。勿論、横浜に関係があるものもありますよ。

(かなり気取っているような)

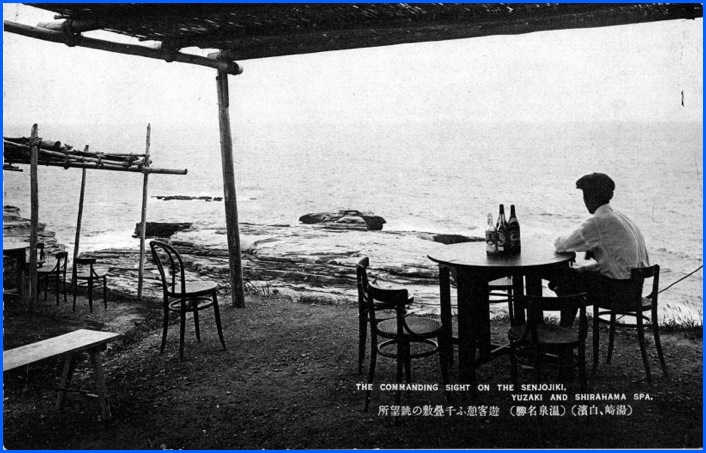

まず南紀白浜、千畳敷の観光絵葉書です。

戦前の発行ですが、中々“格好つけている”と思いませんか?

戦前の発行ですが、中々“格好つけている”と思いませんか?

モデルらしき男性が麒麟麦酒と三ツ矢サイダーを置いて構図を作っています。

三ツ矢サイダーといえば、

「三ツ矢サイダーの起源は、明治時代に宮内省が、兵庫県多田村平野(現在の川西市平野3-23-1)の平野鉱泉を用いて炭酸水の御料工場を建てたことに始まる。その後、工場は三菱に払い下げられ、明治屋が権利を得て、1884年(明治17年)に「三ツ矢平野水」(みつやひらのすい)として販売した。」(Wikipedia)

とあります。横浜と関係するではないか。キリンはもちろん横浜生まれですが、現在アサヒビールが販売する三ツ矢は、横浜の明治屋が育てたことになる訳です。

無理無理は承知?!。

というのも、その後、三ツ矢サイダーは帝国鉱泉株式会社→日本麦酒鉱泉株式会社→大日本麦酒株式会社→朝日麦酒株式会社に。

一時期「全糖三ツ矢シャンペンサイダー」なんて命名していた時代もあったそうです。現在はアサヒ飲料株式会社が販売しています。

逆に歴史を遡ると外国人居留地でイギリス人ノース・アンドレーが製造販売したのが最初の国産サイダーであるとか?王冠を用いることによって本格的に流通したサイダーの元祖は、1899年(明治32年)、横浜扇町の秋元己之助が興した「金線サイダー」であるとか、サイダーには“横浜”の香りがしますね。

※ちなみに、ここで使われている椅子は“トーネット”でしょうか。

明治大正期は輸入家具主流の時代でした。横浜・神戸のような開港場の街を除くと国産の洋家具が作られるようになるにはもう少し時間が必要だったようです。

戦前観艦式資料

戦前18回開催された海軍 観艦式の簡単な一覧を作りました。

横浜港沖で九回開催されています。

| 式典日 | 式典名称 | 御召艦 | 場所 | |

| 1 | 明治元年(1868年) 3月26日 | 軍艦叡覧 | (陸上) | 天保山沖 |

| 2 | 明治23年(1890年) 4月18日 | 海軍観兵式 | 巡洋艦「高千穂」 | 神戸沖 |

| 3 | 明治33年(1900年) 4月30日 | 大演習観艦式 | 巡洋艦「浅間」 | 神戸沖 |

| 4 | 明治36年(1903年) 4月10日 | 大演習観艦式 | 巡洋艦「浅間」 | 神戸沖 |

| 5 | 明治38年(1905年) 10月23日 |

凱旋観艦式 (日本海海戦勝利) |

巡洋艦「浅間」 | 横浜沖 |

| 6 | 明治41年(1908年) 11月18日 |

大演習観艦式 | 巡洋艦「浅間」 | 神戸沖 |

| 7 | 大正元年(1912年) 11月12日 | 大演習観艦式 | 巡洋艦「筑摩」 (※太平洋戦争時のものではない) |

横浜沖 |

| 8 | 大正2年(1913年) 11月10日 | 恒例観艦式 | 戦艦「香取」 | 横須賀沖 |

| 9 | 大正4年(1915年) 12月4日 | 御大礼特別観艦式 (大正天皇即位式) |

戦艦「筑波」 | 横浜沖 |

| 10 | 大正5年(1916年) 10月25日 | 恒例観艦式 | 戦艦「筑波」 | 横浜沖 |

| 11 | 大正8年(1919年) 7月9日 | 御親閲式 (欧州派遣艦隊慰労) |

巡洋艦「出雲」 | 横須賀沖 |

| 12 | 大正8年(1919年) 10月28日 | 大演習観艦式 | 戦艦「摂津」 | 横浜沖 |

| 13 | 昭和2年(1927年) 10月30日 | 大演習観艦式 | 戦艦「陸奥」 | 横浜沖 |

| 14 | 昭和3年(1928年) 12月4日 | 御大礼特別観艦式 (昭和天皇即位式)※史上最大 |

戦艦「榛名」 | 横浜沖 |

| 15 | 昭和5年(1930年) 10月26日 | 特別大演習観艦式 | 戦艦「霧島」 | 神戸沖 |

| 16 | 昭和8年(1933年) 8月25日 | 大演習観艦式 | 戦艦「比叡」 | 横浜沖 |

| 17 | 昭和11年(1936年) 10月29日 |

特別大演習観艦式 | 戦艦「比叡」 | 神戸沖 |

| 18 | 昭和15年(1940年) 10月11日 |

紀元二千六百年 特別観艦式 |

戦艦「比叡」 | 横浜沖 |