【横浜市電域考】5市電域の終着駅 六角橋

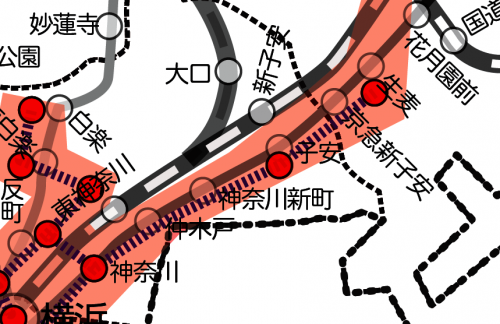

このシリーズでは、横浜市電域というテーマでかつて横浜市電が走っていたエリアに限定し、このエリア内を考えてみます。

【橋物語】とも連動しながら 市電の走ったエリアを追います。

(六角橋線の開通)

市電六角橋線は1928年(昭和3年)12月28日に東白楽〜六角橋間が開通し横浜駅と繋がります。

これによって、

(最盛期は)六角橋から「弘明寺」間を往復する循環線「1系統」、

浜松町を経由し久保山越えし阪東橋から浦舟町までを走る「9系統」、

高島町からメイン路線尾上町・麦田町・本牧間門を経由して芦名橋までを走る「11系統」の起点となります。

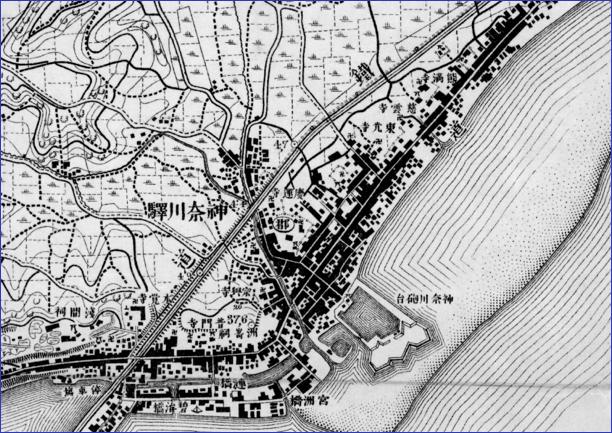

市電域の最も北側の終着点となる「六角橋」は、古くから大綱村と神奈川湊を繋ぎ、また南北に走る小机〜神奈川宿間の“旧綱島街道”筋の村として物流の中継点でした。明治に入ると、生糸の道としても栄えますが、六角橋が商業地として存在感を持つようになるのは 1917年(大正6年)綱島温泉が誕生し、東京都横浜(神奈川)を結ぶ綱島街道の利用客の急増が要因として挙げることが出来ます。

1926年(大正15年)2月14日東急東横線「丸子多摩川〜神奈川」間が開通し「白楽」駅が開業しさらに

1928年(昭和3年)12月28日市電が開通、

1930年(昭和5年)に「横浜専門学校(現:神奈川大学)」の移転することで

六角橋は「学園」の街に変貌していきます。

六角橋商店街は、

「横浜橋通商店街」「洪福寺松原商店街」「大口通商店街」と並び、戦前から続く市内有数の商店街と呼ばれてきました。

六角橋は幾つかの商店街が輻輳していますが

旧綱島街道に並行して木造のアーケードに覆われた「仲見世通り商店街」が

昭和30年代を感じる貴重な風景を残しています。

http://www.rokkakubashi.jp

六角橋商業協同組合

http://www.rokuchan.com

※木製のアーケードは、磯子の「浜」マーケットと「六角橋仲見世通り」にしか現存していませんが、共に火災に遭遇し維持に苦労しています。

(六角橋風景)

【横浜市電域考】4市電域の終着駅 生麦

このシリーズでは、横浜市電域というテーマでかつて横浜市電が走っていたエリアに限定し、このエリア内を考えてみます。

(横浜市電生麦)

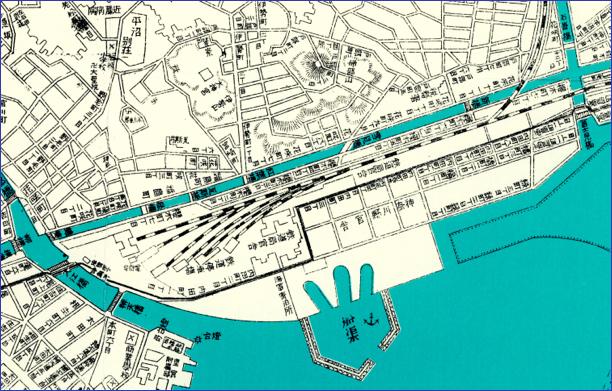

横浜市電[子安線]が開通したのは

1928年(昭和3年)6月1日のことです。

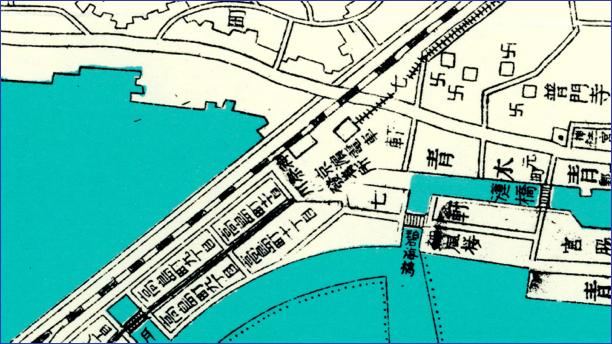

開設路線は、現横浜駅前の「金港橋」から「生麦」です。

「金港橋」

1926年(大正15年)派新田間川に架かる長さ30.1mの橋です。

金港とは横浜港を指し、神奈川区の地名と首都高速の「金港ジャンクション」にその名が残っています。

※この橋から派新田間川上流方向に「月見橋」が線路脇に架かっています。この橋は松本竣介「Y市の橋」のモチーフとなったところで、作品と見比べてみる楽しみがあります。

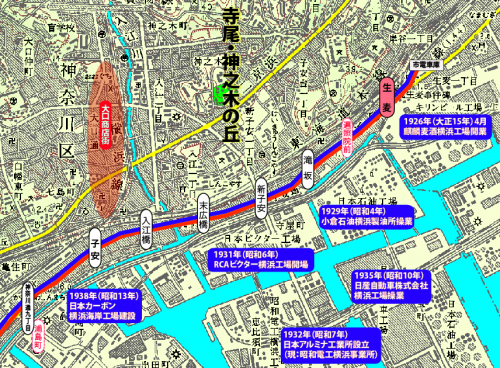

[子安線]の走る神奈川から鶴見にかけての海岸線は、昭和に入り京浜工業地帯として急激に工業化が進んだエリアです。

<京浜工業地帯の進展>

1926年(大正15年)4月

麒麟麦酒横浜工場が生麦に開業します。関東大震災で山手の工場が倒壊したことと、設備刷新のために新しい工場用地を求め、この生麦に進出しました。

※本店を横浜市から東京に移したのは1965年(昭和40年)のことです。

1929年(昭和4年)

小倉石油横浜製油所操業→後の日本石油(新日本石油)創業の地です。

1931年(昭和6年)

RCAビクター横浜工場開場→現在の日本ビクターが横浜と関係の深い企業であること、意外と知られていません。1927年(昭和2年)に日本ビクター(設立時は日本ビクター蓄音器株式会社)はビクタートーキングマシンカンパニーの日本法人として設立として設立し、当時東洋一と呼ばれた蓄音機・レコードを製造する第一工場を横浜に建設します。

1932年(昭和7年)

日本アルミナ工業所設立→(現:昭和電工横浜事業所)戦前は森コンツェルンの中核企業として明礬石を原料にしアルミナの生産開始します。

1935年(昭和10年)

日産自動車株式会社横浜工場操業→横浜生まれの日産自動車はここから戦前多くの車輛を製造し送り出しました。

1938年(昭和13年)

日本カーボン 横浜海岸工場建設

古くは1915年(大正4年)に神奈川区浦島ヶ丘に設立したのが始まりで天然黒鉛電極製造を開始します。その後事業拡大の一環として「電刷子等高級炭素製品用素材」を生産するために横浜海岸工場を建設します。

以上簡単に湾岸進出した大企業の工場を紹介しました。市電[子安線]は京浜急行・国鉄と共に工場の発展とともに歩み始めます。

上記の工場以外にも大小様々な工場が海岸線を埋め尽くしていきます。

東海道を境に丘陵部には住宅地が形成され、戦後は地域最大級の大口商店街が誕生します。

国鉄・京浜急行・市電という3系統が走るこのエリアは、関東大震災復興を境に発展し、昭和初期の誕生した数々の工場と共に歩んできたエリアです。

(生麦魚河岸通り周辺)

工業化が急速に始まる中、このエリアの東、鶴見に近いエリアに「生麦魚河岸通り」があります。

「生麦」といえば歴史教科書に必ず登場する「なまむぎじけん」が起こったところですが、ここでは省きます。(記念碑・資料館があります)

江戸時代の頃このエリアは

横浜沖を広く漁場とする漁業の中心地でした。江戸前と良く言いますが、江戸の魚介類は江戸近郊の漁業が支えていました。

特に生麦は江戸湾(東京湾)八カ所の幕府認定専用漁場の一つで市場も立ちました。

この生麦の魚介類を扱う市場が

明治以降、埋立ての歴史に翻弄されながらも

このエリアで多く水揚げされたノリ・貝・魚の専門店街として生き残りました。

通称「生麦魚河岸通」と呼ばれています。

かつては貝殻の多く混じった砂利道だったそうです。

県内全域から「寿司や」「小料理や」がここにネタ探しに訪れました。

流通の変化で 県央の客筋の激減、チェーン展開による集中仕入で寿司店の仕入れがなくなります。

現在では かろうじて魚河岸通の雰囲気を残している程度です。

再生は(少なくとも生き残る)最後のチャンスかも知れません。

(生麦〜鶴見)

戦争が激しくなった頃、軍用工場が密集していた京浜・鶴見地域の労働者を運ぶために急遽、子安線の延長が決まります。

1944年(昭和19年)に建設が始まり、戦争が終わった1945年(昭和20年)10月30日に進駐軍の命令で廃止されたたった一年の短命線がありました。

【横浜市電域考】3震災を乗越えて

このシリーズでは、横浜市電域というテーマでかつて横浜市電が走っていたエリアに限定し、このエリア内を考えてみます。

【橋物語】とも連動しながら 市電の走ったエリアを追います。

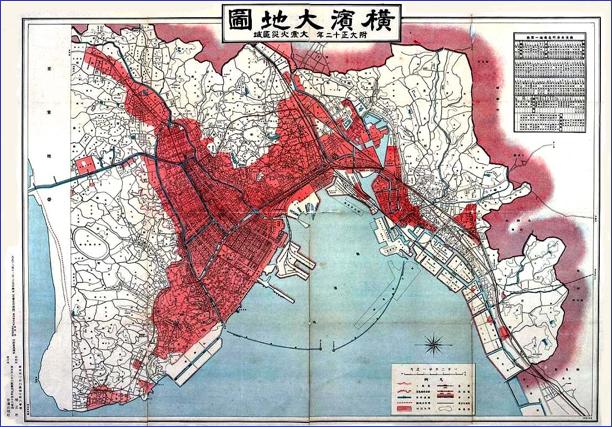

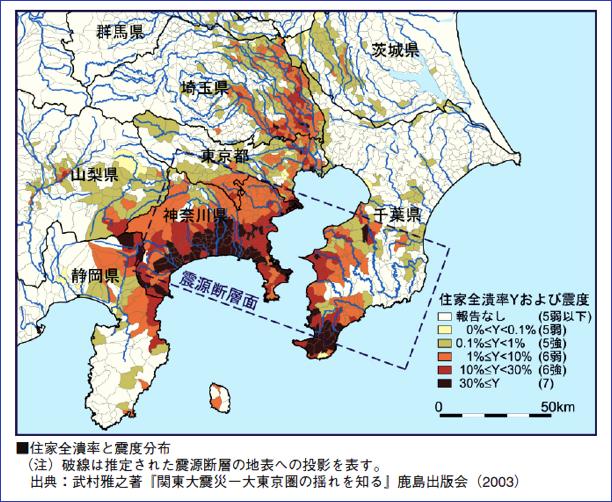

(関東大震災)

1923年(大正12年)9月1日(土)午前11時58分に起こった関東大震災は、神奈川県相模湾北西沖を震源とするマグニチュード7.9規模の大震災でした。

横浜の関東大震災

http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/shinsai/

ここでは被害の詳細を省きますが、

東京における大火災による被害が大きかったこと、報道も東京の惨状に偏ったこともあり東京の地震だと思っている人が多いのですが、

関東大震災は“神奈川”を中心に災害が広がった地震です。

例えば、横浜市と東京市の住家全潰棟数を比較してみましょう。

1923年(大正12年)当時の横浜市人口は約42万人でした。

一方

東京市人口は約220万人で 規模的には横浜の5倍規模程度でした。

ところが

横浜市の住家全潰棟数は約1万6千棟。

東京市の全潰棟数は1万2千棟ですからその被害の大きさが分かると思います。

特に「大岡川」「中村川・堀川」に挟まれた埋立地

関内外では、全潰率が80%以上に達するところが多くありました。

倒壊と比例関係にありますが、火災の発生場所も全潰率の高いこの地域に集中し約290か所から出火します。東京市における出火箇所数の2倍以上で、密度に置換えると数倍以上の被害です。

横浜は「関東大震災」で中心市街地が壊滅しました。

一瞬にして、開港以来65年築いてきた都市機能が失われたのです。

(インフラ整備を急げ)

横浜の復興は、帝都東京とある意味競合しながら予算取り合戦となっていきます。予算が無ければインフラの整備が遅れるのは必然で、横浜市の復興計画は予算と時間との戦いでした。

最大の課題が「橋」の復旧で、現在現役の主要な橋の多くが(戦災復興を除き)震災復興後に架けられてものです。

横浜の震災復興で有名な事業が「公園整備」で、山下公園、野毛山公園、神奈川公園は震災復興公園と呼ばれました。

ホテルニューグランドも震災復興のシンボルとなりました。

重要なのはインフラの復旧で道路、橋梁、水道、瓦斯、産業・市民生活の動脈となる交通網の整備が急がれました。

「震災復興誌」によると

市電の

「軌道は全部破壊され特に神奈川・横濱間、吉田橋・駿河橋間、市役所・元町隧道間、塩田・日本橋間の被害が最も激しく軌道、道路、橋梁が壊滅」状態でした。

以下復旧までの日程と開通路線を一覧化しました。

■震災後〜10月1日まで全面運転休止

■10月2日

神奈川〜馬車道

■10月10日

馬車道〜日本橋

■10月15日

税関線

■10月20日

馬車道〜本牧

■10月26日

弘明寺線・戸部線

10月2日から26日までに既存路線を全て復旧させますが、

一部、川・運河沿いの道路の再整備に応じてルートの変更が行われます。

特に関外の中心部を貫通する「吉田川」に沿って走っていた「羽衣線」は、川沿いを避け新しい道路整備を受けて路線が陸地部分に入り込みます。

関内ゾーンの路線も大きく周遊するルートに変更されます。

その後、間門線を皮切りに7年の間にほぼ最盛期の路線が完成します。

大正13年4月1日→間門線(本牧〜間門)

大正14年4月1日→杉田線(八幡橋〜磯子)

大正14年11月5日→杉田線(磯子〜聖天橋)

(昭和2年)

昭和2年2月17日→杉田線(聖天橋〜杉田)(修正)

昭和2年3月30日→千歳線(千歳橋〜花園橋)

昭和2年9月26日→長者町線(長者町五丁目〜車橋)

★昭和2年10月30日大演習観艦式 開催

昭和2年12月20日→浅間町線(青木橋〜洪福寺)

(昭和3年)

昭和3年5月15日→久保町線(塩田〜久保町)

昭和3年5月29日→野毛坂線(西平沼橋〜野毛坂)

昭和3年6月1日→子安線(金港橋〜生麦)

昭和3年6月16日→杉田線(中村橋〜吉野町三丁目)

昭和3年6月16日→千歳線(千歳橋〜睦橋)

昭和3年6月21日→柳町線(神奈川西口〜東神奈川西口)

昭和3年8月27日→久保山線(阪東橋〜南四ツ目)

昭和3年8月27日→長者町線(車橋〜山元町)

昭和3年9月5日→羽衣町線(羽衣町〜尾上町三丁目)

昭和3年9月5日→本牧線(桜木町〜真砂町一丁目)

昭和3年10月25日→太田町線(尾上町〜本町三丁目)

昭和3年11月8日→長者町線(長者町五丁目〜野毛坂)

★昭和3年12月4日御大礼特別観艦式 (昭和天皇即位式)開催※史上最大60万人動員

昭和3年12月11日→六角橋線(東神奈川西口〜東白楽)

昭和3年12月21日→万国橋線(本町四丁目〜万国橋)

昭和3年12月21日→本町線(山下町〜桜木町)

昭和3年12月28日→日の出町線(吉野町三丁目〜日の出町)

昭和3年12月28日→六角橋線(東白楽〜六角橋)

(昭和4年)

昭和4年6月11日→青木橋線(神奈川〜青木橋)

昭和4年7月10日→日の出町線(日の出町〜桜木町)

(昭和5年)

昭和5年6月25日→平沼線(高島町〜浅間下)

昭和5年10月1日→浅間町線(浜松町〜浅間町車庫)

昭和5年12月28日→保土ヶ谷線(道上〜保土ヶ谷駅)

(この時代)

関東大震災後から昭和5年頃の横浜はどんな時代だったのでしょうか?

1930年(昭和5年)から翌1931年(昭和6年)にかけて昭和大恐慌により危機的な状況が日本を襲います。順調に復興してきた横浜も昭和5年ごろまでは、上記「市電網」も充実し、復活の手応えを感じ取りはじめていました。

横浜市は明治以来6回市域を拡大しますが、

1927年(昭和2年)に第三回目の市域拡張を行います。

市電域はこの第三回目市域拡張後、

昭和5年の路線拡張でストップします。

「横浜市電域」原型は1911年(明治44年)に拡張した第二次拡張市域で

以降路線を大きく延ばすことはできませんでした。

(予備資料)

★市域拡張

→(第3次市域拡張)

1927年(昭和2年)

■久良岐郡

屏風浦村、大岡川村、日下村

■橘樹郡

鶴見町、城郷村、大綱村、旭村、保土ケ谷町

■都筑郡西谷村を編入します。

区制施行で市域が5区に分けられます。

横浜最初の区の登場。

鶴見区、神奈川区、中区、保土ケ谷、磯子

(※西区は神奈川区と中区の一部から分離します。)

(※南区は中区から分離します。)

→(第4次市域拡張)

1936年(昭和11年)10月1日

鎌倉郡永野村を中区に

久良岐郡金沢町、六浦荘村を磯子区に編入します。

→(第5次市域拡張)

1937年(昭和12年)4月1日

橘樹郡

日吉村大字駒ケ橋(下田町)、駒林(日吉本町)、箕輪(箕輪町)、矢上、南加瀬の各一部(いずれも日吉町)を神奈川区に編入します。

※日吉分割騒動

(日吉村の他地区は、川崎市へ編入します)

3月31日 自治体国取り合戦勃発

→(第6次市域拡張)

1939年(昭和14年)

■都筑郡

都岡村、二俣川村、新治村、田奈村、中里村、山内村、川和町、中川村、新田村を編入します。

■鎌倉郡

戸塚町、中川村、豊田村、川上村、大正村、本郷村、中和田村を編入します。

●神奈川区から港北区を分区し、上記を除く都筑郡域を編入します。

都筑郡都岡村と二俣川村は保土ケ谷区に編入します。

鎌倉郡域(中区上永谷町・下永谷町・野庭町、磯子区朝比奈町を除く)を編入し戸塚区とします。

次回から 市電域の特徴あるエリアを 個々に紹介していきます。

【横浜市電域考】2創業期の時代

(街道の力)

関内、横浜駅 その周辺になりましたが、

明治期はまだまだ

神奈川(東神奈川)・生麦・鶴見が東海道の街道拠点として

重要な産業集積地でした。

横浜電気鉄道開通当時

「神奈川〜大江橋間」は東京と横濱を結ぶ京浜電車と連絡し、沿線利用者も多く

十分採算が合う市場が路線沿線に存在していました。

第一期の「大江橋〜神奈川」は 当時最も妥当な路線だったようです。

(よくよく見れば)

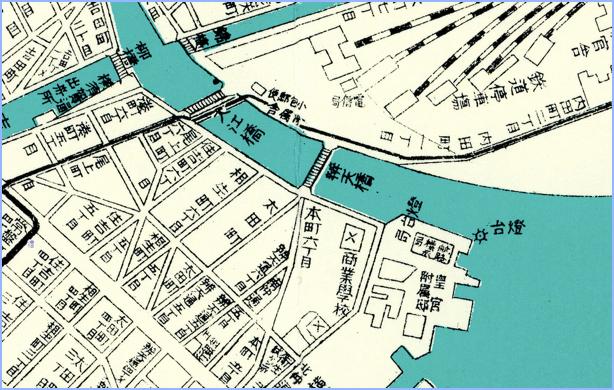

第一期線(神奈川〜大江橋)開業時の路線は 往時とは異なったルートを走っていました。

鉄道省(国鉄)の横浜・東京間の路線に対し、第一期線(神奈川〜大江橋)は海側を路線に沿って走り、横浜駅(現桜木町)に近づくと大きくカーブし廻り込む形で大江橋近くに停車駅を設置ます。

その後、国鉄路線の変更に伴い桜川に沿って路線が変更になります。

理由は

路線開通の条件として、道路拡張工事の必要があったことや、

国鉄と高島近辺で立体交差ができなかったからです。

【大江橋を通っていない!】

一年後の

1905年(明治38年)7月24日

第二期線(大江橋〜西之橋)が開通します。神奈川と西之橋(元町)が繋がります。

当時のマップをじっくり眺めると

路線は「大江橋」を渡らず

大江橋脇の下流川に鉄道専用の橋を架け馬車道方面に向かっています。

これまで 初期の路線を注意深く観察していなかったので 電車は当然大江橋を通過しているものと思い込んでいました。

この発見は 個人的に驚きでした。

※単に注意力散漫だったということですが。

当時の大江橋の絵葉書にも しっかり「大江橋」下流に別の橋が写り込んでいます。

鉄道と一体化したのは震災後の架け替えからです。

大江橋に市電が走るようになったのは、1922年(大正11年)の架橋架け替えに伴い路面軌道となります。直後に震災により被災することになりますが、いち早く復旧しました。現在の「大江橋」は1973年(昭和48年)に立て替えられたものです。

「大江橋」1872年(明治5年)5月に架設され関内開港場と桜木町(横濱駅)を結ぶ重要な橋で日本初のガス灯が灯った橋でもあります。

この「大江橋」の名は当時の県令(県知事)だった大江卓(おおえ たく)の名をとっています。大江卓、当時大活躍していますので関心のある方はぜひ調べてみてください。代表的な事件は、

「マリア・ルス号事件」です。

No.257 9月13日(水)司法とアジアの独立

(明治・大正初期の路線延伸)

第一期・二期以降の「横浜電気鉄道」新路線開設と

この間にあった(人が移動する要因となる)出来事を併せて年表化しました。

1905年(明治38年)12月25日 税関線(住吉町〜花園橋)開通

1905年(明治38年)12月25日 住吉線(馬車道〜住吉)開通

1906年(明治39年) 5月1日 三渓園 開園

1909年(明治42年) 7月2日 横浜開港50周年開催

1909年(明治42年)10月1日 横浜電気鉄道(のち横浜市電)と連絡運輸を開始します。

1911年(明治44年)12月25日 本牧線(花園橋〜本牧)開通

1911年(明治44年)12月25日 羽衣線(馬車道〜駿河橋)開通

1912年(明治45年) 4月13日 滝頭線(駿河橋〜八幡橋)開通

1912年(大正1年)11月12日 大演習観艦式 開催

1913年(大正2年)10月1日 横浜市勧業共進会(〜11月19日)開催

「駿河橋」は現在の(吉野町一丁目)で、大正2年の大きな博覧会「横浜市勧業共進会」会場を結びました。

1914年(大正3年) 9月19日 弘明寺線 (駿河橋〜弘明寺)開通

1916年(大正5年)10月31日 戸部線 (戸部六丁目〜日本橋)開通

この戸部線(部分)開通を最後に、私鉄「横浜電気鉄道」は路線延長する資金力を失います。

※資料「路面電車のあゆみ」

(駿河橋〜弘明寺)

民営時代最後の拡大事業となった

1914年(大正3年)9月19日に弘明寺線が開通し、横浜市電域西のエッジにはじめて路線が到達します。

一方、1916年(大正5年)10月31日に戸部の丘陵地を越える戸部線(戸部六丁目〜日本橋)に着手しますが、貫通することなく横浜市に買収されるまで未完路線となります。

弘明寺線は前年に開催された「横浜市勧業共進会」に62万人もの入場者が訪れかなり多くの路面電車利用があったことが延伸計画を後押しします。

【芋づる横浜物語】縁は異なもの味なもの2

http://tadkawakita.blog.fc2.com/blog-entry-25.html

【芋づる横浜物語】縁は異なもの味なもの3

http://tadkawakita.blog.fc2.com/blog-entry-26.html

(民営から市営へ)

「横浜電気鉄道」が経営難陥り、横浜市が事業を引き継ぐことになります。

横浜市は

1921年(大正10年)4月1日に横浜市電気局を置き、

「横浜電気鉄道」路面電車事業を買収します。

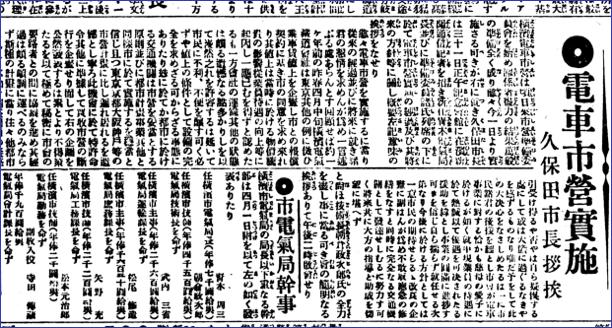

「いよいよ電車市営を実施するにあたり従来の経過ならびに将来につき諸君の懇情を求めんがため一言述ぶる処あらんとす。

回顧せば約一年前の昨春4月中旬横濱電気鉄道会社は東京この他の例にならい乗車賃値上げを企画し市との報償契約に基づき市の同意を求めきたれり。

この値上げは当時における物価騰貴の影響・従業員待遇の向上等に起因し一応やむをえずと認めたるも(略)

都市における交通機関は市営を妥当とする原則並びに都市計画事業この他と同様市において実施するを穏当と信じかつ東京・京都・大阪・神戸等の市営計画に比し遅れ居るを遺憾としむしろこの機会に於いて特許命令この他に準拠して買収市営の断行を企画せり。」

当時の久保田市長は、メディアを前に市営化の意義を挨拶で述べます。

(公営化の流れ)

民間鉄道から始まった全国の電気電車(路面電車)は、公共性と安定経営を理由に公営化が順次進められます。

1911年(明治44年)

東京市が東京鉄道を買収。東京市電気局を開設し、東京市電となる。

1912年(明治45年)

京都市電気軌道事務所(後の京都市交通局)発足。民営と競合時代。

1918年(大正7年)

京都電気鉄道全線を京都市電の路線として編入。

1917年(大正6年)

神戸電気を買収、神戸市電気局として市営軌道事業開始。

1921年(大正10年)4月1日

ここに初めて「横浜市電気局」(後の交通局)を設置し、

鉄道畑の技術官僚 青木周三を電気局長としてトップに置きます。

この青木を局長にした人事が 横浜市電の運命を決める人事でした。

青木周三は山口県生まれ、東京帝国大学法科大学法律学科(英法)を卒業後、鉄道書記となり鉄道畑を歩み始めます。

この年、1921年(大正10年)に後藤新平の懐刀だった長尾 半平(ながお はんぺい)が東京市電気局長に就任します。

※長尾は、越後長尾家の末裔

同時期に、鉄道省きっての俊才二人が横浜と東京の電気局トップとなります。

続編でも紹介しますが

初代電気局長となった青木周三はその後、関東大震災復興に尽力し鉄道省に復帰、鉄道次官を1935年(昭和10年)まで務めます。※途中 貴族院議員のため辞任

1935年(昭和10年)横浜市長となり1941年(昭和16年)まで在任します。

1923年(大正12年)9月1日に起きた 関東大震災で

横浜の公共交通は大きく変わります。

(【横浜市電域考】3震災を乗越えて に続く)