第937話【市境を歩く】川崎市境0その2

■今回は川崎・横浜市境パート2

かつての日本橋を起点に横浜港に至る国道一号線、現在の国道15号線を越え

いよいいよ「京浜運河」に入ります。 国道15号線の市境には、恐らく大正時代に改修された時に建てられた<東海道>の道標がひっそり建っています。

国道15号線の市境には、恐らく大正時代に改修された時に建てられた<東海道>の道標がひっそり建っています。 国道を越え、平安町(横浜側)と池田町(川崎側)を進み、市境にある京町小学校脇から南下、このあたりはかつて大きな船溜まりがあり、「京浜運河」として日本鋼管他近隣の産業運搬船が利用していました。

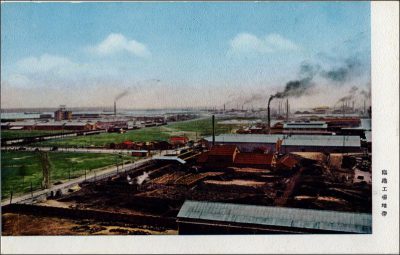

国道を越え、平安町(横浜側)と池田町(川崎側)を進み、市境にある京町小学校脇から南下、このあたりはかつて大きな船溜まりがあり、「京浜運河」として日本鋼管他近隣の産業運搬船が利用していました。

現在、河口域の白石橋まで暗渠化しなごりは<電信柱>に残されています。

京浜運河の歴史は古く、

1910年(明治43年)に京浜運河の発起人会が作られ

1917年(大正6年)に京浜運河株式会社が設立されます。

代表は川崎の工業化を推進した浅野総一朗で、周辺埋立に伴う河川や工場用水の排水路及び運搬水路として整備されました。

排水路でもあったため周辺の海苔養殖事業者からは湾岸汚染を抗議する運動も起こりましたが1936年(昭和11年)に「京浜運河」埋立計画が発表されるなか、

排水路でもあったため周辺の海苔養殖事業者からは湾岸汚染を抗議する運動も起こりましたが1936年(昭和11年)に「京浜運河」埋立計画が発表されるなか、

内陸部の京浜運河は暗渠化し、

現在は、遊歩道(京町緑地)として整備されています。

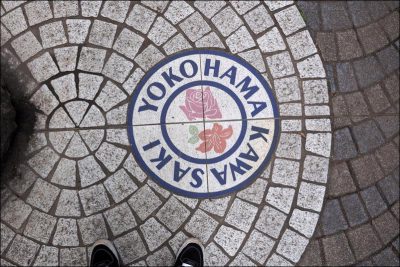

途中には横浜市と川崎市が共同で設置した市境モニュメントがあります。

かつて運河だった遊歩道(京町緑道)の両側は工場が密集していましたが、移転・廃業等の跡地は大型のマンションとなり、住宅地へと変貌し続けているようです。

京浜運河は、途中大東町から横浜市側になり末広橋近くで開渠化し旭運河となります。

高速道路「横羽線」と下を走る「産業道路」の通るあたりには

「汐入」「寛政」「新田」といった江戸時代の海岸線を想像させる名前が残っています。

横浜市鶴見区寛政町の寛政は江戸時代の寛政年間に湾岸干拓が完成し年貢を収めることができたことからこの名が付いたといいます。

川崎市川崎区田辺新田は

田辺家により天保年間に開拓が行われ、このエリアのあざなとなり現在の地名になった場所です。市境の橋は白石橋。

市境に架かる「白石橋」から海へ続く「境運河」の先は大工場地帯となっています。市境のゴールは湾岸沖です。この先簡単に市境は歩くことができませんので

市境歩きはこれにて終了。

第936話【市境を歩く】川崎市境0

街には国境ほどではありませんが行政の境界があります。

地域民にとって境界は別段関係ありませんが時にこの境界が市民生活に影響してきます。

街は何故ここに境界を設定したのか、

謎解きをしながら市境を歩くと、横浜が見えてきます!

市境の基本はおおよそ地勢の影響を受けています。

・川筋

(主に境川あたり)

・尾根筋

(北部と南部)

※隣接自治体は

川崎市・東京都町田市・大和市・藤沢市・鎌倉市・逗子市・横須賀市

■今回は川崎・横浜市境

スタートは尻手駅です。

ここから川崎市境を湾岸まで南下します。

横浜と隣接する自治体は川崎市です。

ちょっと余談から、

市境際のJR南武線「尻手」駅は川崎市で、

お隣の「矢向」駅は横浜市に位置しています。

横浜市域に南武線の駅があることちょっと意外ですね。

■拡張競争

横浜市と川崎市の<領土獲得>はドラマのような歴史があります。

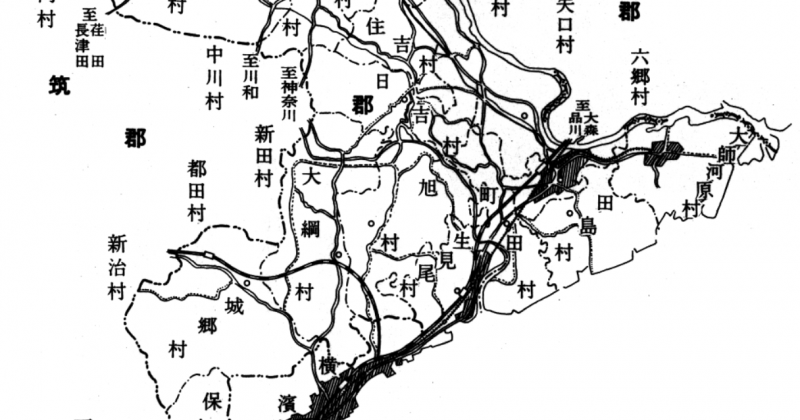

元々、明治期までは広く橘樹郡でした。その後川崎市と横浜市が拡大するにつれて周辺村域を合併し市域拡大を繰り返し最終的には二分します。

今回歩くのは

橘樹郡田島村→1927年(昭和2年)4月1日に川崎市

橘樹郡町田村(潮田町)→1927年(昭和2年)4月1日に横浜市

この境です。

前述の通り、JR南武線「尻手駅」は横浜市に食い込むように<川崎市>です。

資料を精査していないので憶測の域をでませんが、

南武線尻手駅の開業は

1927年(昭和2年)3月9日で、

同年の

1927年(昭和2年)4月1日に市境が確定します。

駅をめぐってもやり取りがあったとしても不思議ではないでしょう。

鉄道は地域にとっても重要なインフラですので、駅際の<境>を正確に線引していくなかで、我が市に駅を!という作用もあったと思います。

尻手駅の<尻手>の名も

橘樹郡鶴見町大字市場字尻手の”尻手”から採っていますので、横浜市に編入された市場村・矢向村の字名でした。<尻手>命名にも当時はいろいろあったのかもしれません。

<市境>も<いさかい>のネタであることは間違いありません。

川崎市とは大騒動になった日吉村顛末もありました。

No.91 3月31日 自治体国取り合戦勃発

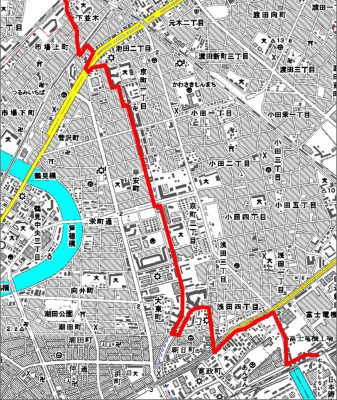

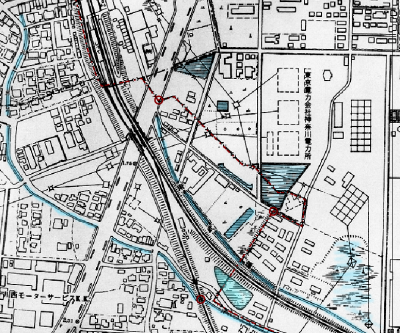

尻手あたりから、海岸にかけてかつて<用水路>だったので、正確には川筋境に市境が生まれたといえるでしょう。古い地図では尻手駅脇に川筋があり最終的には京浜運河に流れ込んでいた(いる?)ようです。(上図)

尻手近辺にはいたるところに水路や池、沼地を確認することができます。

今回の市境旅もある意味

<暗渠旅>といえるでしょう。

尻手駅界隈は東西で表情が変わります。東側は川崎市幸区、駅前の西口通り東方向に900mで、川崎駅に出ます。川崎駅西口は東芝などの企業が集中するエリアでしたが、西口ラゾーナなどが登場し一気に商業集積地に変貌しました。

一方、西エリアは南武線に並行してJR貨物線(現在横須賀線)と鶴見川があり、住宅地と中小事業所が密集する地域です。

南武線(本線・支線)に沿って流れていた用水路に沿って市域となっています。

南武線本線と支線、東海道本線の挟まれた三角地帯には

川崎市堤根処理センター(川崎市堤根処理センター発電所)があり、ゴミ焼却エネルギーの再利用が図られています。予熱は隣接する「ヨネッティー堤根」に供給されています。

市境はJR東海道(並木踏切)を越えます。用水路は全て暗渠化していて、一部名残が残っているだけです。さらに南下し京浜急行を越えるあたりで少し市境が複雑に変化します。京急の踏切近辺には横浜市と川崎市、両市境を示す道標が設置されています。

市境はJR東海道(並木踏切)を越えます。用水路は全て暗渠化していて、一部名残が残っているだけです。さらに南下し京浜急行を越えるあたりで少し市境が複雑に変化します。京急の踏切近辺には横浜市と川崎市、両市境を示す道標が設置されています。

一本で両市を示している珍しいの道標の一つです。

市境は第一京浜、国道15号線に向かいます。

第937話【市境を歩く】川崎市境0その2

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=11168

につづく