第939話【番外編】横浜のクリスマス

以前、”クリスマスツリー”の歴史に関して少し調べたことがあります。

日本でクリスマスツリーが飾られたのはいつ頃か?

調べると意外に難しく、ネット上の出典なしネタが多くあり、本腰を入れて出典を調べる必要に迫られましたが、諦めました(笑)。

簡単にまとめると

クリスマスツリーのルーツは諸説ありドイツから始まったのが有力でした。

1.ボニファチウス説

「8世紀のドイツ、樫の木を崇拝する人たちが子どもを生け贄に捧げていました。ドイツの使徒と呼ばれた聖ボニファチウスはこの風習を止めさせるためにオークを切り倒すとき、奇跡が起こりキリスト教の神の力が彼らの神よりも強力であることを示してイエスキリストこそ真の神であることを説いたことに由来。

2.三位一体=三角=樅の木

キリストの三位一体の象徴

3.ユール原型説

北欧に住んでいた古代ゲルマン民族の「ユール」という冬至の祭で使われていた樅の木

は冬でも葉が枯れない生命の象徴。

4.「旧約聖書」の創世記の舞台劇

「中世のドイツでは、イヴに教会の前でキリスト降誕祭の序幕として、楽園におけるアダムとイヴの堕罪の物語を演じる神秘劇が行われていた。」

この<禁断の果実>がなる木を舞台に立てたことに由来。

キリスト教伝来の頃はおそらくツリーは無く江戸時代には長崎の出島ではオランダ商人によって密かに「唐人冬至」を模した「阿蘭陀冬至」としてクリスマスを祝ったそうです。

時代を近代からとすると幾つか文献がでてきました。

(ドイツ流)

1860年に通商条約締結のために来日していたプロイセン王国使節であったオイレンブルク一行が公館で飾った記録が残っています。

残念ながら横浜ではなく江戸の赤羽根のプロイセン王国公館でのことでした。

「随員の中の二、三人のクリスマスの準備を依頼した。何よりもクリスマスツリーを立てることが先決だったが、日本で木を一本切り倒すのはいつでも難しいことであった。しかも本当の樅の木は江戸にめったにない。それでも木はぜひとも必要である。(中略)ついに馬にまたがり、何マイルも先まで乗り回してありとあらゆる植木屋を探してやっとすばらしい一本をみつけてきたのである。」

これからが大変だったようで、準備の様子も細かく描写されていますが略します。

「準備そのものがまるで祝典だった。五人の水兵がそのために働いた。(略)すばらしいクリスマスツリーは天井まで届くほどで、オレンジや梨がたくさんそれにぶるさがっていた。」

※冬に梨がたくさんあった?のはいささか疑問ですが

当時、クリスマスツリーで飾り、抽選会などを行いお菓子を振る舞うドイツ流スタイルはゲストとして招かれた英国の将軍ホープ・グラント、領事オールコック、駐日アメリカ総領事館のヒュースケン他のゲスト達も驚きの様子が記されていました。

※「オイレンブルク一日本遠征記」より

では、日本人によってクリスマスパーティが行われたのは何時ごろかというと、

1874年(明治7年)に実業家の原胤昭(たねあき)が築地にあったカロザースの妻ジュリアの女学校で開かれたクリスマスパーティーで日本最初のサンタクロースが登場、飾ったのが最初と言われています。

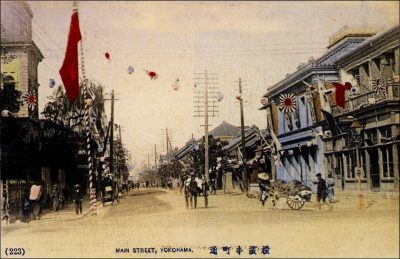

横浜が舞台となったクリスマスツリーの登場は、

1886(明治19)年12月7日

現在クリスマスツリーの日となっている12月7日のこの日

明治屋が横浜で外国人船員向けにお店でクリスマスツリーを飾りつけたそうです。

この日が1886年が日本初の「クリスマスツリー」だ とする説もあるようです。

1900年(明治33年)に明治屋が東京銀座に進出すると、銀座のお店でもクリスマス飾りが広く行われるようになり、広く商店などのデコレーションに繋がったようです。

少し遡ると

1868年(慶応4年)に出された運上所の取り決めの中で、

開港場の休日が、4月7日、5月15日、7月7日、7月15日、8月1日、9月9日の他に、西暦の日曜日そして クリスマスの日が設定されました。

1879年(明治12年)12月には

海岸教会で日本人初のクリスマスの儀式が行われたという記録が横浜市史稿にあり、いち早く教会が建てられた横浜でも”クリスマスミサ”が積極的に行われたようです。

さらに横浜歴史年表でひろった<クリスマス>

1951年(昭和26年)12月19日

日米合同でクリスマス・デコレーションのコンクールを開催する。

1970年(昭和45年)12月23日

横浜公園体育館で市民クリスマスフォークダンス開催。

<クリスマス風景 クリッピング>

第938話【2017・年末ネタ】

毎年12月師走ともなると、交響曲第九の公演とドラマ忠臣蔵が定番行事でしたが、近年時代劇不振で、再放送ばかりのようです。

「交響曲第九の公演」

「忠臣蔵=赤穂事件」

共に 横浜とも関係があるので年末ネタとして紹介しておきましょう。

「交響曲第九の公演」

https://www.youtube.com/watch?v=F0j2gPgRc1s

ベートーベン作曲の有名な交響曲で、ご当地ドイツのライプツィヒで年末大晦日公演が1918年に名門オーケストラであるライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団によって始まります。日本では戦前に公演は行われますが、年末恒例となったのは戦後のことです。戦前のエピソードとしては

1918年(大正7年)6月1日

日本で最初に「第九」が演奏されたのが徳島県の鳴門市(当時は板東町)で、ここにあったドイツ兵の俘虜(捕虜)収容所でのことでした。当時は第一次世界大戦の真っ最中で、連合国側として参戦していた日本とは敵国でした。(第一次世界大戦〜1918年11月11日終戦)

時は流れ、戦後まもなくの

1947年(昭和22年)12月

日本交響楽団(現NHK交響楽団)がレオニード・クロイツァー指揮で9、10、13日の3夜第9の演奏会を開催して多くの観客を集めたのがキッカケといわれています。

その後、

1950年(昭和25年)12月17日

アマチュア・オーケストラとして本邦初めてこの第九を公演したのが横浜交響楽団でした。場所は横浜公園脇にあった「フライヤージム」です。その後、横浜交響楽団の年末恒例演奏会の目玉となりました。

ちなみに、日本交響楽団は1947年(昭和22年)単発公演で

初めて年末恒例としたのは横浜交響楽団???(裏とってません)かもしれません。

「忠臣蔵=赤穂事件」

冒頭にも書きましたが、年の瀬は「忠臣蔵」という時代がありました。

歴史学的には「赤穂事件」として、

五万石の大名がお家断絶、身は切腹、城は公収、数千に及ぶ家臣とその家族を路頭に迷った事件です。

江戸時代、18世紀初頭の元禄年間に播磨赤穂藩藩主の浅野内匠頭(あさのたくみのかみ)長矩(ながのり)が江戸城松之大廊下で高家の吉良上野介(きらこうずけのすけ)義央(よしひさ)に対し<傷害事件>を起こしたというものです。

主君浅野内匠頭長矩は切腹、その後この事件に端を発し家臣の大石内蔵助良雄以下47人が長期計画を練り最終的に

元禄15年12月14日(1703年1月30日)深夜

本所の吉良邸に討ち入り、吉良義央をはじめ、小林央通、鳥居正次、清水義久らを殺害します。

何が原因だったのか、その後どのように仇討ち計画が組まれたのか?

史実としては不明な点が多かったが故に、後世の作家たちが様々な物語を構築して、幕末から現在に至るまで<国民的ドラマ?>となりました。

「忠臣蔵」で一躍悪役となったのが吉良上野介義央です。

(吉良家)

吉良家は足利氏の一族で、後北条氏とも姻戚関係にあります。

足利義氏(足利家3代目当主)の三人の息子がそれぞれの道を歩みます。

泰氏(三男ですが本妻の子)→足利家→足利尊氏

義継(長男)→奥州吉良氏→蒔田吉良氏

長氏(次男)→西条吉良氏→上野介・今川家

長男であった義継の流れが奥州吉良家として関東で勢力を伸ばし、中世後期の室町時代応永年間(1394〜1427)に武蔵世田谷(東京都)に本拠を置き南は蒔田(横浜市南区)に居城を持つようになります。この城は発掘調査や歴史資料が少なく、いわば”まぼろしの城”とも言われていますが、明治以降あまり周辺環境が変わっていない往時の地形をおぼろげながら感じ取ることができます。

蒔田の居城は吉良頼康によって築城され

「蒔田御所」と呼ばれるほどその威光を示しました。

現在は「青山学院横浜英和中学校高等学校」の敷地となっています。

1880年(明治13年) ブリテン女学校として設立

1886年(明治19年) 横浜英和女学校に改称

1916年(大正5年) 横浜英和女学校が現在地に移転

1939年(昭和14年) 成美学園に名称変更

1996年(平成8年) 横浜英和学院に改称

2016年(平成28年) 青山学院横浜英和中学校高等学校に改称

校庭から当時のツボの欠片が出土し学内に展示されているそうです。(見ていません)

その後の吉良家

1590年(天正18年)豊臣秀吉が小田原征伐を行い北条一族の居城、小田原城が落城します。これによって北条氏は滅ぶことになります。これにともない蒔田城も廃城になって静かに明治まで眠っていました。

吉良家はその後、徳川家の家臣となり明治期まで続きます。歴史の表舞台にはあまり登場しませんが、横浜と世田谷を、中世と現在を結ぶ歴史の貴重な<糸口>です。

1950年(昭和25年)12月17日

横浜交響楽団がベートーベンの第九演奏会を開催します。

(図版は追って追記します)