第946話【横浜史の節目】後半

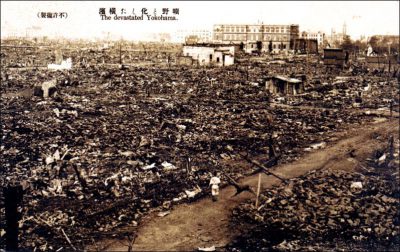

1923年(大正12年)9月1日

関東大震災で横浜市域は多くの人命、財産を失います。

実質、東京より被災度が大きかった横浜は、帝都東京を復興するという最優先の下

独自の震災復興を目指さなければなりませんでした。

多くの企業が横浜を去り、港都の機能が麻痺、蚕・絹を中心とした貿易産業は壊滅状態となります。

横浜は元々

幕末、江戸開港を避けた結果として、<港都横浜>が誕生します。

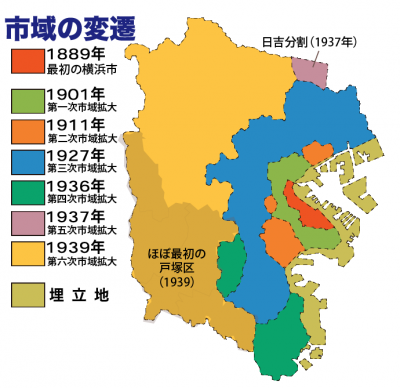

関東大震災が起こる頃、横浜は現在の10分の一にも満たない<小横浜>でした。

1901年

第1次市域拡張 面積24.80km2

1911年

第2次市域拡張 面積36.71km2

1927年

第3次市域拡張 面積133.88km2

廃墟からの脱却を復興だけではなく

<発展><産業転換>という新しいベクトルで推進したのが

【最強の市長】有吉 忠一でした。

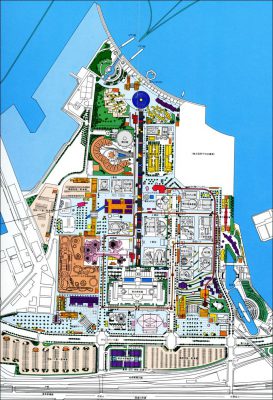

湾岸の埋立、港湾機能の高度化、産業誘致を推進し

<大横浜>を目指しました。

※市域拡大

【番外編】市域拡大は元気なうちに!?

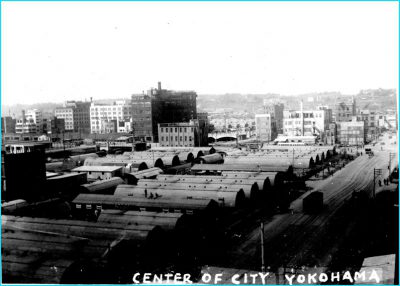

1923年から戦後まで横浜は波状的な破壊・復興を繰り返しました。

震災後の横浜は横浜大空襲でまたまた壊滅。

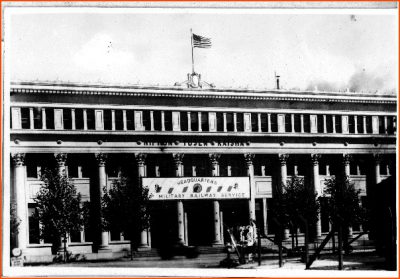

終戦、当時沖縄を除き、日本最大の<占領・接収>時代を迎えます。

※関東大震災

No.245 9月1日(土)災害は忘れなくとも起きる

※横浜の空襲

「写真でみる横浜大空襲」web版

http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/gyosei/sisi/web-air-raid/

※占領下の横浜

第905話 【占領下の空】

長い占領・接収時代が続きます。

戦後接収解除と人口急増が重なり、横浜は爆発的に拡大する<東京>のベッドタウン化していきます。

■1968年(昭和43年)

人口200万人都市となります。この年、ブルーライトヨコハマ、伊勢佐木町ブルースという空前の大ヒット曲が生まれ、横浜市の大PRとなりさらに人口が急増します。

1968年をテーマに

No.422 【舞台としての横浜】妙蓮寺と野毛

■市電の時代の終わり

1966年(昭和41年)に生麦線、中央市場線を廃止したのを皮切りに廃止路線が増えて行きます。

1972年(昭和47年)市電とトロリーバスが全廃されその姿を消しました。

同時期、関内外の運河が消えてゆきます。

■1980年代、横浜は政治の嵐

No.357「今保守を問う」

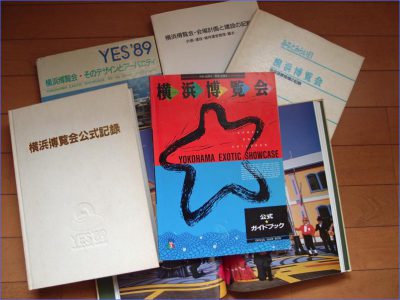

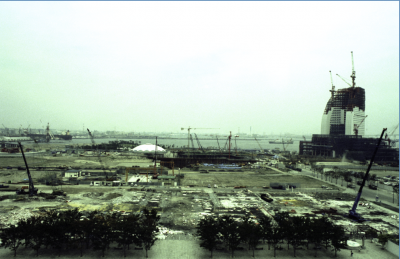

■1989年バブル崩壊前夜のお祭り

No.84 3月24日 実験都市ヨコハマの春祭り開催

■1996年防災ボランティア元年

No.237 8月24日(金) 防災は体で覚える!

■2002年はワールドカップサッカー

No.161 6月9日(土) 日本、ロシアに勝利!

後半はリンクばかりになってしまいました。

第945話【横浜史の節目】

来年は明治維新150年にあたります。

横浜は開港159年。 吉田新田完成351年。

吉田新田完成351年。 2018年を迎えるにあたり 平成30年 そして平成31年には

2018年を迎えるにあたり 平成30年 そして平成31年には

日本近代史上、初の穏やかな平成の終わりを迎える年となります。

ということで

改元についてちょっと整理しようと思ったら

以外に 手こずりました。 改元は何時行われるのか?

1868年10月23日(慶応4年9月8日)

改元の詔書(年始めから遡って改元)

「慶応四年を改めて明治元年と為す」

制度上は慶応四年は存在しないことになります。

1912年(明治45年)(大正元年)7月30日 大正改元の詔書

※改元の詔書には「明治四十五年七月三十日以後ヲ改メテ大正元年ト為ス」

即日改元となりました。

1926年(大正15年)12月25日 昭和と改元。

※明治以降 改元に関して改正がないので

同日改元となり12月25日が昭和元年。

1926年(大正15年)12月26日に改元したという記述も散見しますが、根拠?は不明です。

1989年〔昭和64年〕1月7日

翌日から平成と改元と発表。

1989年(平成元年)1月8日から

2019年(平成31年)4月30日まで平成時代。

2019年5月1日が改元 ということになりました。

※平成元年は日本史上初めて、遡及がない改元が行われ、

平成は近代史上初めて生前改元が行われることになりました。

余談が長くなりました。

横浜の歴史、時代の変わり目を私流に<超簡単まとめ>しました。

★古代、

横浜市域の多くが海でした。貝塚が今や横浜の丘の上、三沢にありました。

No.212 7月30日 (月)ある“日本人”の学究心

927年(延長5年)

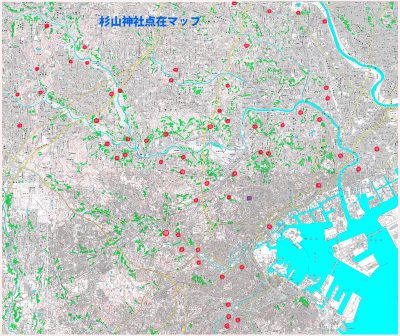

市域内に点在する「杉山神社」が、式内社とされました。

杉山神社は

横浜、鶴見川流域に多く点在し、帷子川、今井川流域にも建立されている全国でのこの一体にしか無い神社です。

杉山神社一覧

暴れ川<鶴見川・帷子川>流域が安定してきた証として神社建立となったと思われます。

★中世

三浦氏の一族平子氏、榛谷氏、稲毛氏など有力な豪族による安定した時代に多くの寺社が横浜市域に誕生します。

1275年頃

北条実時が武蔵国久良岐郡六浦荘金沢(金沢区)に金沢文庫と称名寺を建立。

※※暦で語る今日の横浜【9月22日】

16世紀 横浜は後北条氏の領地となりました。

1590年(天正18年)後北条氏が、豊臣秀吉に攻められて滅亡。

★近世

徳川家康が江戸入りその後江戸幕府が成立。

横浜市域は明治まで徳川氏の領地となりました。

1721年(享保6年)金沢に六浦藩米倉氏1万2,000石の陣屋が置かれ

市内唯一の大名領となりました。

この間、徳川幕府の安定した政権の下で、

農業が飛躍的に進歩し、

併せて築城技術が干拓・治水技術に移転することで大干拓時代が到来し

食料の生産量が飛躍的に伸びます。

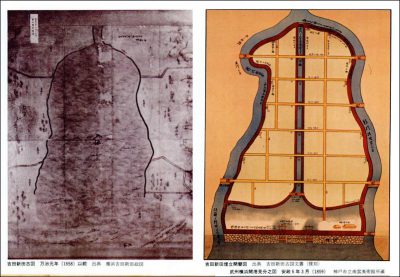

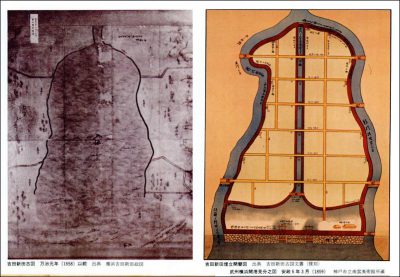

まさに、現在の横浜の基礎となった「吉田新田」は大干拓時代の

1667年(寛文7年)に完成します。

この干拓事業の成功が、横浜の発展を支える重要な条件となります。

※wikipediaの「横浜の歴史」では吉田新田完成が記載されていないのが残念です。

https://ja.wikipedia.org/wiki/横浜市の歴史

横浜歴史上三大エポック!

の最初は「吉田新田」完成です。

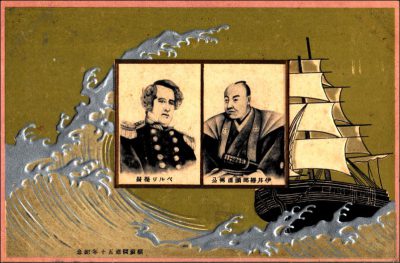

★幕末

横浜市域最大の事件、ペリー来航と横浜での交渉、そして横浜開港という一大事件が起こります。あまりに有名ですので詳細はカットします。

開港場ができ、居留地が生まれ、外国人はもとより日本各地から人材が集まります。

これによって

日本最大の国際交易港がこつ然!と登場。

★近代

意外と知られていませんが横浜は明治に入り<海軍の街>になります。

北仲の燈台局に隣接して東海鎮守府が設置され、艦隊の後方を統轄する機関となります。

その後、すぐに横須賀に移転しましたが、

戦前、横浜は海軍観艦式の開催母港として重要な役割を担います。

<大観艦式>は横浜の一大観光資源として重要なコンテンツでした。

第859話【絵葉書の風景】観艦式に見る日本の歴史

■1871年4月20日(明治4年3月1日)

東京・京都・大阪に郵便役所(現在の郵便局)を設置し最初の郵便切手が発行されました。

※郵便は開港後すぐに<領事館郵便>として日本(横浜)から各国に書簡が送付されましたが外国郵便局はこれ以前に居留地内に設置。 ■1909年(明治42年)

■1909年(明治42年)

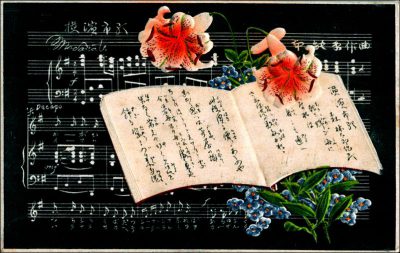

開港50周年記念 市章・市歌制定

■1928年(昭和3年)11月10日

横浜市営バス開業

横浜史上、3つ目の節目は

1923年(大正12年)に起こった関東大震災です。

昭和以降の横浜は次回に

昭和以降の横浜は次回に