会社の転勤“好き”はどうやら中世からの伝統らしいです。

転勤“好き”というか“命令”に従うことで出世の望みを託す?

これ日本独特の慣習ということですが、

武士が頭角を顕し始める頃から(平安後期?)豪族が国内を移動するようになるなか、

磯子から本牧にかけた一帯の豪族として統治した相摸の“もののふ”の転勤?物語を紹介します。

(平子氏家紋は丸に三つ引両)

その一族の名は

「平子氏(たいらこ し)」

人気ファッションモデル・タレントで吉田栄作を夫に持つ平子 理沙(ひらこ りさ)さんがいますが、関係は判りません。

平子氏のテリトリーは、久良岐郡の平子郷と呼ばれていた一帯で

本牧・中村・根岸・堀之内・滝頭・岡村・磯子(禅馬)を含む狭い領地でした。

館は、真照寺(平子一族の菩提寺)近くにあり、地名の堀之内も平子氏の館と関係のあるものだといわれています。

三浦一族とルーツを同じくする豪族で、

平安中期から鎌倉時代に勢力を振るいます。

三浦一族のルーツは桓武平氏説、在地豪族説などがありますが、源平の時代平氏の出として活躍したことは確かなようです。

この時代源平共に混在していたようで、源頼朝挙兵の際、平子ともども源氏に参戦し平家追討に功をたてます。

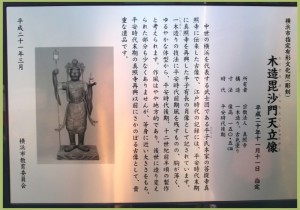

この戦(いくさ)出陣の際に菩提寺である真照寺に建立した毘沙門堂の毘沙門天は磯子七福神の一つです。

この真照寺の外観は必見!です。→機会があればぜひ毘沙門天も

(平子氏地方へ)

冒頭にも紹介しましたが、中世に登場した武士は日本全国を駆け巡ります。

京都への上洛は勿論ですが、平子氏は鎌倉時代に周防国、越後国に分家して勢力を伸ばします。周防国吉敷郡仁保庄、越後国山田郷にその名を残しますが

周防平子氏(仁保氏)は、周防の氏族 大内家の重臣として活躍しますが戦国時代に毛利氏によって主家と共に滅ぼされます。

越後平子氏は、13世紀ごろ越後へ進出し上杉家の重鎮として活躍します。16世紀上杉謙信に従軍した記述が残っています。

まさに謙信急死後に起ったお家騒動、1578年(天正6年)「御館の乱」以降、平子氏の記録が消えますが、滅亡したわけではなさそうです。

山形県長井市に居住される平子氏の家伝には、関ヶ原の戦いに敗れて米沢領に落ち延びたと伝えられ、関ヶ原の役を最後に越後平子氏は滅びてしまいます。

(磯子平子)

磯子・本牧一帯の「平子氏」は、1180年(治承四年)源頼朝の旗揚げで活躍、のちに論功行賞で一族が周防国吉敷郡内仁保に分家

本家はその後、鎌倉御家人となり1221年(承久三年)承久の乱で幕府側で活躍し、その戦功で一族が前述の通り越後へ分家しますが、

鎌倉幕府、執権北条氏の勢力拡大に伴い次第に衰退していったようです。

室町時代中期の記録を最後に、資料から姿を消します。

平子氏 磯子・本牧の丘を駆け巡る

No.437 横浜ドラゴンズ、吉田さんに斬られる!

ここでも簡単に触れましたが、

磯子・滝頭・岡村一帯と中村・平楽・根岸・本牧一帯は丘陵で繋がっていました。

尾根伝いに道があり、平楽あたりから見る開港場(吉田新田)は絶景だったでしょう。

No.390 危なくない?デカ。

謎の「エリヤX」「根岸住宅地区」は、さすが米軍!

平子氏の絶景エリアです。

No.168 6月16日(土) 6月のカナチュウ

桜木町駅前から保土ヶ谷駅東口をつなぐ11系統というバス路線があります。

この11系統はかつて「横浜市営バス」が同じ11系統として営業していた路線です。

市があきらめた路線をカナチュウが運行しています。

このルートで まさにこの平子郷の平楽側を楽しめます。

最後に 「平楽(へいらく)」は「たいらく」から来ていると言われています。

平子氏も「太楽」や「大楽」の苗字で登場する記述があり、「たいらこ」ないし「たいらく」から「へいらく(平楽)」になったのではないでしょうか。

歴史記録は時の流れで、少しずつ風化し変化していきます。

そのなごりを辿るのが歴史散策の愉しみですね。