ホーム » 【時代区分】 (ページ 12)

「【時代区分】」カテゴリーアーカイブ

No.375 1月9日(水)残した大正の財産

1917年(大正6年)に開港50周年を記念し、市民の寄付によって建てられた横浜市開港記念会館は、倒壊しつつも復元され現在まで生き残ってきた大正の建築遺産です。

横浜市開港記念開館(以下開港記念開館)は、改修されていますが現在でも市民が自由に使用できる施設です。

481席ある講堂は、会合からコンサートまで多目的に利用されています。また、貸し会議室が9室あり、一般施設として予約利用が可能です。

施設利用以外の方も、予約が無ければ荘厳な講堂内部も含め自由に施設内の見学ができます。

(町会所)

開港にともない、横浜には多くの商人が集まってきました。江戸を中心に、神奈川県内(武州・相洲)、山梨(甲州)、群馬(上州)等から進出してきた商人達の新天地にはいち早く外国人コミュニティが形成され、明確な要求がだされます。

日本の商人も様々な面で合意形成が必要となり、

会合する集会所が設けられました。横浜町会所の誕生です。

初期の町会所は、

現在の神奈川県庁のある場所の一角に建てられました。

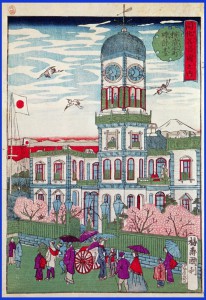

その後、居留地の整備が進む中、明治6年から7年にかけて現在の場所に横浜町内の寄合所として積立金を使って時計台と集会所が完成しました。

この時計台は、当時の横浜町内(居留地)のランドマーク的な存在だったようです。

(石川屋)

この町会所が建つ場所(本町5丁目)は開港後「石川屋」という福井の商店がありました。日ノ出町近くに作られた開港場の警備所「太田陣屋」に福井藩の役人として赴任してきた岡倉勘右衛門が越前福井藩の生系売込店を開いた場所でした。

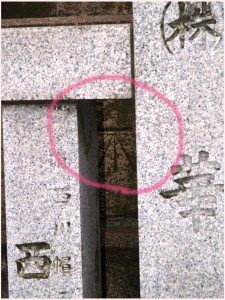

この岡倉「石川屋」で生まれたのが岡倉天心で、記念碑が建てられています。

No.280 10月6日(土)天心と三渓

(横浜の中心ホール)

時計台のあるこの町会所は、現在の関内エリアの核となる多目的集会所(コンベンション施設)として利用されます。外国からの来賓を歓迎する会場、博覧会、展覧会、商談会、政治集会等々多くの利用記録を年表から見いだすことが出来ます。

No.259 9月15日(土)全国お茶の品評会開催

1883年(明治15年)から84年にかけて焼失した「神奈川県庁」の臨時県庁として利用されたこともあります。

(裁判沙汰)

この横浜町会所は、明治時代も20年代に入り法整備が進む中“権利意識”明確になってきます。そもそも我々が歩合金を集めて建てたものだと「商人」が主張、様々な支援を行ってきた行政「神奈川県」そして、ここを公共施設として使っていた商人以外の人たち(地主派)の間で、所有権争いが行われます。

この所有権確認騒動は、最終的に「商人派」と「地主派」の裁判沙汰にまで及び、決着までに約10年かかります。

決着後町会所は「横浜会館」と呼ばれるようになります。

その後も、横浜町内の運営に二大勢力として政治的対立にまで発展し横浜市政にも少なからぬ影響を受けます。

(建替え進まず)

共有財産として決着した「横浜会館」ですが、

老朽化し建替える案が出てきます。

「横浜会館」に入居している貿易商の事務所移転計画を“同意無し”で立案し彼らの猛反発を受けます。

ここで商人派は独立した会議所(商工会議所)の建設も考えますが、敷地や資金の面で議論が二転三転し決着しませんでした。

建て替え騒動が膠着する中、

事態は急展開します。

1906年(明治39年)近隣の火災で類焼し町のランドマークだった「横浜会館」が焼失してしまいます。

(再建計画)

失った「横浜会館」の再建問題が

皮肉にも白紙から検討されるようになります。

キッカケは

1909年(明治42年)の開港50周年記念の年に、

「横浜会館」を「記念会館」として再興する委員会が作られることになります。ところが、建設資金が中々集まりません。

横浜が次第に経済の中心から陰りを見せ始めた証かもしれません。

難産の末、この

横浜開港記念会館は、1917年(大正6年)に竣工します。

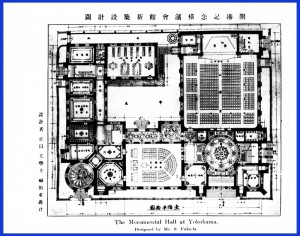

1913年(大正 2年)に設計案のコンペが実施され、設計原案ならびに基本構造設計は福田重義氏と山田七五郎氏が行い、辰野式フリークラシックとよばれる様式でまとまります。

1914年(大正 3年)着工し、

1917年(大正 6年)6月30日に竣工、7月1日の開港記念日に「開港記念横浜会館」の名称で開館します。

(残された遺産)

その後、

1923年(大正12年)関東大震災により倒壊します。

時計塔と壁体の一部のみが、かろうじて残る大被害となります。

1927年(昭和 2年)震災復旧工事が竣工します。新しいデザインではなく、大正の設計が復元されることになりますがドーム屋根は復元されませんでした。

1945年(昭和20年)の横浜大空襲にも絶え、第二次世界大戦後にはいち早く進駐軍により接収され「メモリアルホール」という名称で使用される事になります

1958年(昭和33年)ようやく接収が解除されます。

1959年(昭和34年)「開港記念横浜会館」を「横浜市開港記念会館」に名称変更します。

1985年(昭和60年)横浜市内で創建時の設計図が発見されます。(現在館内で一部を閲覧できます)

1989年(平成元年)開港130周年のタイミングに、ドーム屋根等を復元し9月2日に国の重要文化財に指定されます。

36mある時計塔の高さは「ジャックの塔」の愛称で呼ばれ「キングの塔」(神奈川県庁本庁舎)、「クイーンの塔」(横浜税関本関庁舎)とともに横浜三塔の一つとして横浜関内エリアのシンボルとして多くの利用者で賑わっています。

No.70 3月10日 310

残す意思をこの「横浜市開港記念会館」に感じとって欲しいと思います。

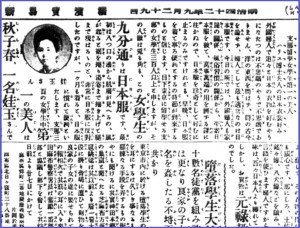

No.273 9月29日(土)明治版2Ch?

今日は閑話休題、ネタ探しの宝庫について紹介しましょう。

明治時代ともなると、百数十年も前のことで時代劇の領域のように感じますが、当時の新聞を読んでいると、

何時の時代のことなんだろう?と思う出来事が多く報道されてる事に失笑しつつ“変わってない”世の中に複雑な思いもあります。

例えば1909年(明治42年)9月29日開港50周年の年「横濱貿易新報」のいわゆる生活欄、三面記事には?

|

| やっぱり日本女性は和服でしょ!? |

明治版おれおれ詐欺

上記の記事の次に、不逞の学生どもが電話を使って詐欺をして捕まった記事が大きくでています。

ことの顛末をかいつまんで紹介します。

学生グループは自動電話(交換を通さない)を使って、著名人の名を語り高価な出前を頼み“食い逃げ”し、若い女性を尾行しレイプに及び、若いカップルからは恐喝し金銭をまき上げるという“どうしようもない連中”が捕まったという記事です。

冒頭に「堕落学生の跋扈することを耳にするは久しきこと」とありますから、

明治の時代でも馬鹿な学生はいたようです。

|

| 良く読むとかなり凶悪犯です |

明治の新聞記事は「横濱貿易新報」か、「横濱毎日新聞」で調べますが、多くの場合、年表等で事件を発見しその日の記事を確認する作業を行うのですが、面白い記事に関心が行ってしまうこともしばしばあります。

広告は面白いので時々このブログでも引用しています。

No.137 5月16日 全店サマークリアランスセール開催中

最近興味深く読んでいるのがいわゆる「投稿欄」です。

幾つか紹介しましょう。

「漫遊外人などが上陸早々面会するのは税関監視部の人なり。一寸した事だが能く考えると監視部には立派な人を置きたいね」

“置きたいね”という言葉から、今で言えば、入国審査官はその国顔ですからしっかりした人にしろ!という意見なんでしょう。

まるで落語に出てくる『ネタ』のような投稿が

「イセサキ一(丁目)の天金では夜二時過ぎまで調子の合わぬ三味線を弾くので近所では大迷惑(不眠休)」

「若葉町三丁目の下駄屋では毎夜調子の合わぬ三味線弾いては近所迷惑」

「近頃滑稽な噺は初音町の祭礼に生花の奉納があったところ隣の床屋の“権”という若者が生花を見に来た別嬪に見とれて客の睫毛を剃り落したとの事」

今も昔も変わらないのが

「生命保険の勧誘五月蝿ね」

明治時代も勧誘は迷惑だったようで。

「市長サンは不二山との評を受けたんだ。なるほど少しも物に動ぜぬからね」

何もしてくれないという揶揄です。

「皆んなが皆んなと言う訳ではないが横濱の電話交換手ほど不親切極まるものは例が少ない。五百番は何のために設けているのですか」

「羽衣町弁天社内は雨が降ると道が悪くて高い下駄が沈没します。早く地上げをお願いします。」

「野毛山双葉楼別荘下の道路へ電燈を点ぜよ(安全男)」

「停車場の札売場にて駅夫が衣服を着替えるのは見苦しい沙汰です(商館番頭)」なんて公共サービスへの投稿もあります。

一方で、投稿にどれほどの信憑性があるのかわかりませんが、

「不老町の英漢数教授某先生 生徒から金を借りて酒食に耽る事は止したまへ」

「赤松春よ 男子との交際は止めよ(忠告生)」大きなお世話のような気もしますが。

「戸部警察署詰の高木刑事君の住所ご存知の方は此蘭まで御通知を乞う」

新聞で警察官の住所を聞いてしまうなんて今じゃ考えられませんが、この記事には後日談があったようで、数週間後“戸部警察署詰の高木刑事”は東京に転勤となった記事がでていました。何なのでしょう?ちょっと興味あります。

「住吉二(丁目)のお倉ちゃん十四日の晩は御三人で御楽しみね(住吉三(丁目))」

「戸部四 湯屋の西岡さん淫売の妾はおよしなさい。御身分に障ります。」

「寿二(丁目)の早川おトシさんあまり方々の男と歩行くのはおよしなさい。(注告女)」

こんな目撃証言、当人は効いたでしょうね。

「横濱停車場の出札係高辻タマ子は客に対して頗る親切だ 第一釣り銭を投げつけるなんか 又一二等口の婦人は英語にも熟達して居て丁寧懇切だ」

この光景、

一等二等の窓口の担当女性は英語も話せて懇切丁寧だが

一般客(三等)担当の接客には我慢ができない!!と読んだのですが。

今も近いものがあるように見受けます。横濱のどことは言いませんが…

最後に

「横濱市内の奇観

(1)弁天橋の古褌

(2)噴水器の青藻

(3)ドンタラ時計(会館上の)とす」

さあ どんな光景なんでしょうか?

このドンタラ時計はかなり市民に不人気のようで別な場所の投稿にも新しくしろという趣旨の記事がでていました。

ようは時間が正確ではないので“時計の役割”を果たしていないということのようです。

お粗末でした。御後がよろしいようで。

No.215 8月2日 (木)継続は力なり(資料追加)

横浜から始まった「子供の遊び場」づくりの活動

「横浜市健民少年団30周年記念大会」と

「第25回日本健民少年団連合全国大会」が一緒に横浜で

1980年(昭和55年)8月2日から三日間開催されました。

|

| 健民少年団マーク |

|

| マークの形の指定方法が凄い?!しっかりマニュアルがあります。 |

「健民少年団」という名称は初耳の人も多い地味な活動組織です。

終戦後戦後復興の中で健全な子供達の育成の場が殆ど無い環境を打開するために

1950年(昭和25年)に当時の横浜市体育課が「子供の遊び場」設置運動を展開しました。

いわゆる(公園法で)事業整備していく“児童公園”では間に合わない現実に対し、

街の中に30坪なり50坪なりの空き地を市民から提供を依頼し、そこへ市が遊具としてブランコや滑り台その他の「遊び場器具」を設備することで健康な環境を与え社会悪から彼らを守ろうというものでした。

第一号が1950年(昭和25年)6月磯子にオープンし、

10年で152個所の「子供の遊び場」が設置されるという、

当時全国から注目された活動でした。

このプランは、単純に「子供の遊び場」を提供するだけではなく、「横浜市健民体育指導員」制度を作り、地域の人々による広がりを持つことになりました。

その後、健民体育指導員は「体育指導委員」制度に拡充され現在のスポーツ指導員に発展してきました。

一方、

「子供の遊び場」づくりの活動は横浜発で全国に広がり

1954年(昭和29年)3月27日〜29日、

横浜フライヤージムで「第一回日本健民少年団全国大会」が行われ新潟〜宮崎までの25都市445名参加しします。

|

| かまぼこの形をしたドーム体育館 |

(フライヤージム)

No.190 7月8日(月)パブリック・ディプロマシー

翌年には、鶴見総持寺を会場にして33都市710名が参加し、ピーク時には70もの都市が参加しますが、時代とともに同質の青少年育成活動が増え、規模は縮小し、現在11都市の団体間で活動が継続しています。

■全国の健民少年団

横浜市健民少年団

新発田市健民少年団

新潟市健民少年団

村上市健民少年団

大垣市健民少年団

彦根市健民少年団

小田原市健民少年団

秦野市カヌー健民少年団

守口市少年団

豊橋市健民少年団

安城市健民少年団

現在まで途絶えることなく(2012年は第56回大会が新潟県村上市で8月3日〜5日に開催)継続している点は大いに評価できます。

http://kenmin.kids-site.net/index_a.html

正直、この「健民少年団」の活動を知り、もったいないなと感じました。

横浜発60年の歴史を活かしながら、リフレッシュし今こそ

「子供の遊び場」について発信していく世情ではないでしょうか。

|

| ちょっと管理が間に合わないようです。 |

★健民活動の必要(HPより)

現代の都市生活は人間の健康のために多くの悪い影響を与える要素を持っている。

都市生活が肉体的、精神的に打撃を与えて、神経質、腺病質、狂燥性等の傾向に堕り易く、知らず知らずのうちに健康が破壊されている。また健康という事は単に肉体が丈夫だというだけを考えるべきでは無く、精神的なものや時代の風潮を共に考えなければならない。

一般的な都市生活の様式は働く生活も余暇生活も人間の健康問題は余り考慮されずに営まれており、病気になった時だけ身体の事を心配する程度である。健康生活の確保、更に健康や体力の増進を中心に考えられた生活の営みと、これの市民的な運動が必要になる。これが健民運動である。

コンセプトを もう少しわかりやすく、シンプルにすることが重要だと感じました。

現在も市内に「健民少年団」の施設があることに気がつきました。

|

| さあ?どこでしょうか? |

(余談)

8月2日はカレーうどんの日です。

私のお気に入り カレーうどんは

関内「おおぎ」

平沼「田中屋」

ぜひお試しあれ。

No.187 7月5日(木) 目で見る運河

1904年(明治37年)7月5日(火)の今日、

歴史年表を紐解いていると「大岡川」の吉浜橋と花園橋が遊泳禁止で話題となったという記事を発見。

というかこの時代普通に泳いでいましたので<禁止>が話題になったのでしょう。

今ではなかなか想像がつきませんが、理由は追跡しておりません。

|

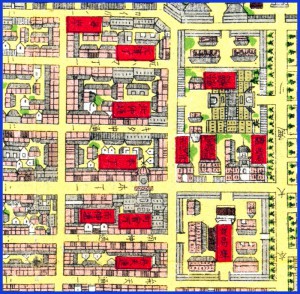

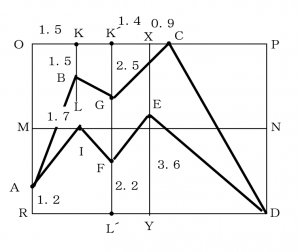

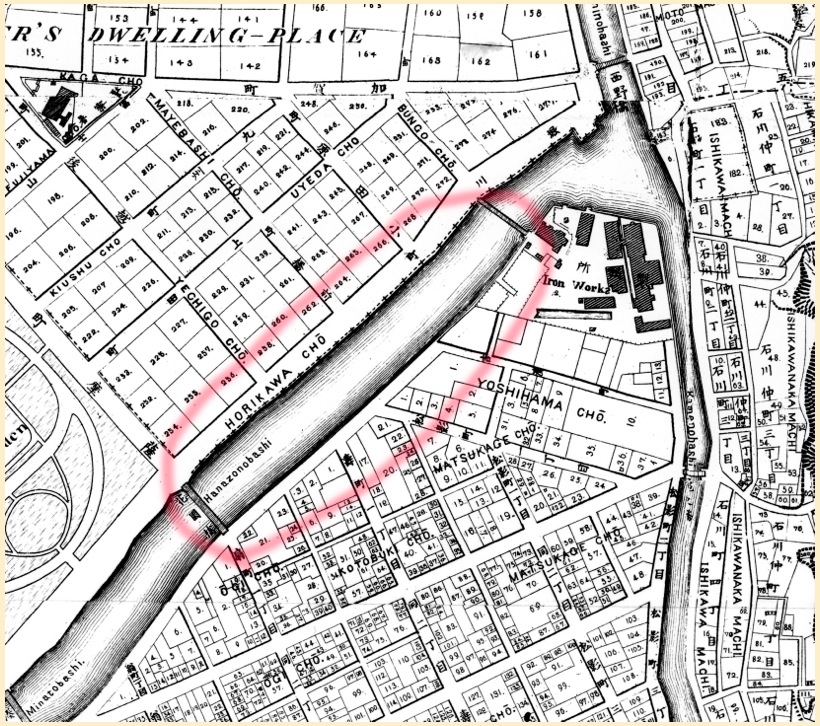

| 明治14年ごろ吉浜橋はまだできていません。(M14測量図) |

(今日は川ネタです)

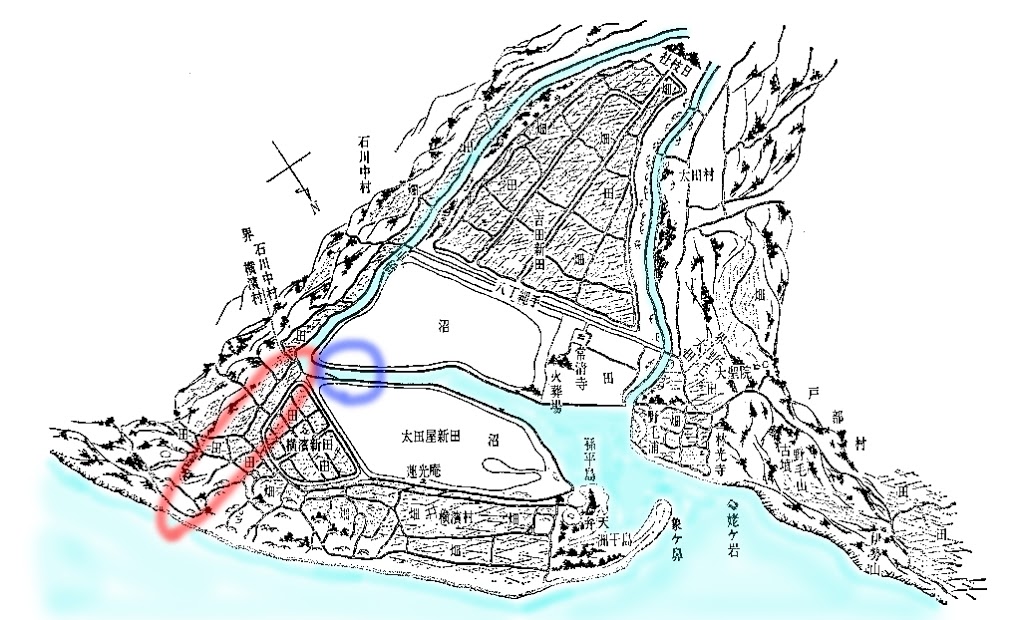

大岡川の吉浜橋と花園橋あたりを中心に開港場の誕生あたりを軽く探ってみました。

題して「目で見る運河」

上記古地図は1881年(明治14年)頃の測量図です。

現在のマップで探ってみます。

首都高速の「横浜公園」出口近辺がまさにこのあたりです。

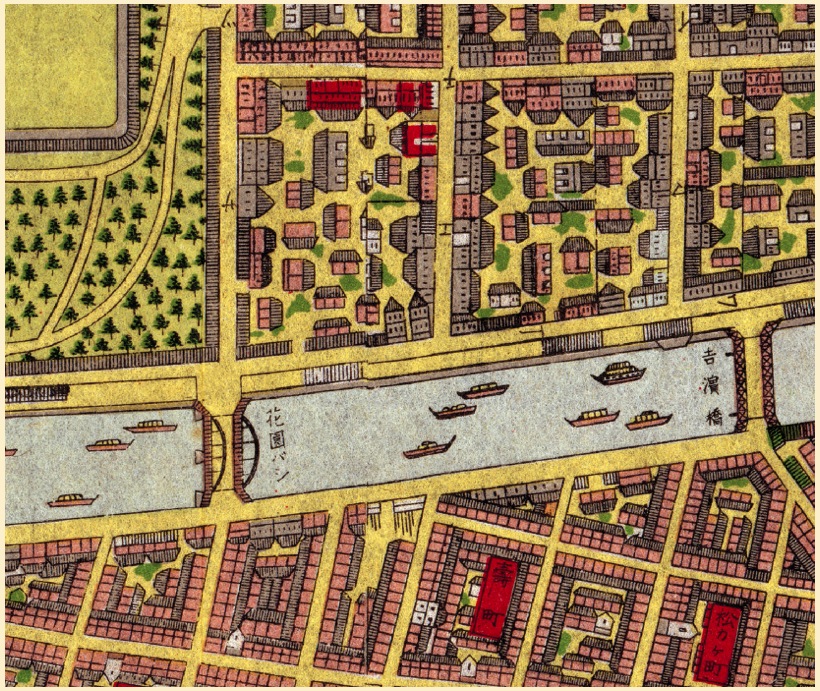

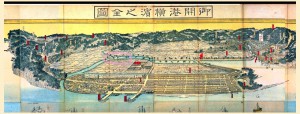

1893年(明治25年)ごろの吉浜橋近辺です。(「横浜真景一覧図絵」)

このあたりは 既に横浜製鉄所ができていましたから、“泳ぐ”には当時でも無理があったんじゃないかと推察できます。

でも泳ぐ人がいたんですね。

No.108 4月17日 活きる鉄の永い物語

(大岡川のめぐみ)

開港場の“横浜”は、干拓と埋立ての街です。

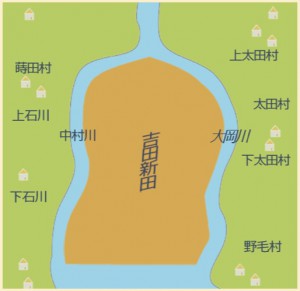

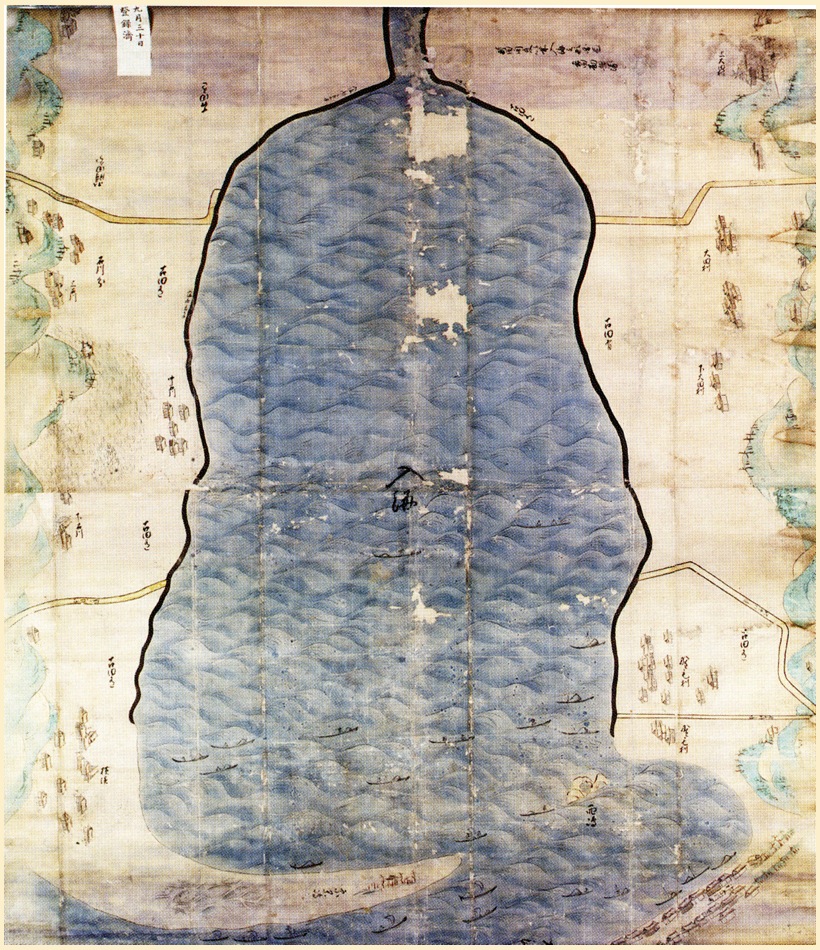

横浜村は大岡川が流れ込んでできた独特の砂州があり、深い入江となっていました。

|

| 開港前の横浜 |

大岡川上流から運ばれる土砂は、

横浜村を含めた周辺の村に囲まれた“湿地帯”状態で、

村民は製塩と漁業の場として利用していました。

ここに目をつけたのが江戸の材木商、吉田勘兵衛(吉田勘兵衛良信)で、

1656年(明暦2年)幕府に許可を得て周辺の村民の賛意もあり干拓事業を起こします。

これが現在の横浜の基礎となった吉田新田の誕生です。

干拓事業は人海戦術ですから大変な労力と危険(犠牲)を要しました。

完成までに約12年もかかります。

財力にも驚きますが、干拓事業に参加した村民の努力にも敬意を表します。

この干拓事業の地(川)鎮と無病息災を願うために

「日枝神社」と

「常清寺」とが創建され

現在もこのエリアの鎮守様となっています。(常清寺は開発のため現在久保山に移転)

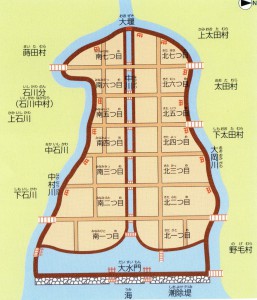

この吉田新田の区割りから現在の南区・中区の街並が形成されます。

干拓にあたって、大岡川は現在の南大田近辺で「大岡川本流」と元町方向に流れる「中村川」に分岐させ、

真ん中を運河(堀割)で水を逃がし灌漑水路中川が作られました。

この中村川、今日のテーマでもある吉浜橋と花園橋あたりですが、

元々ぐっと曲がって大岡川本流に戻る形で蛇行していました。

開港場ができあがると、中村川をまっすぐ海まで延ばします。

長崎の出島のように運河で居留地を囲む目的と 中村川の氾濫防止の役割を持っていました。

この中村川新河口の南側(絵図左川)が元町、北側(絵図右側)が中華街として発展します。

※中華街の街路が他のエリアと方角が違いますが

俗説にある風水による街並ではなく中華街は中村川の沼地<横浜新田>にできました。

形成時期のズレによるものです。

(中華街誕生も別の機会に必ず紹介したいテーマです)

No.143 5月22日 横浜遺産、あまりに無名!

北緯:35度26分01秒

東経:139度37分50秒

この位置にあるごく普通の神社、

明治時代の そして横浜の貴重な刻印の物語をご紹介しましょう。

(まえおき)

1932年(昭和7年)の今日、現在の南区八幡町にある中村八幡宮の上棟式が挙行されました。

“おそらく”関東大震災で受けた本宮の再建が行われたものです。

創立年代は不詳ですが、第60代天皇醍醐天皇(885年〜930年)の頃すでに「八幡大明神」の神祠としてここにあったと伝えられている神社です。

社格は明治6年に八幡村の村社となりました。

この神社はごく普通の“村の鎮守様”ですが、Wikipediaの【八幡神社】には

横浜の八幡神社の一つにリストアップされています。

http://ja.wikipedia.org/wiki/八幡宮

中村八幡宮(横浜市南区八幡町)

杉田八幡宮(横浜市磯子区)

根岸八幡神社(横浜市磯子区根岸)

舞岡八幡宮(横浜市戸塚区舞岡町)

八幡社(横浜市青葉区)

※横浜市内にはざっと数えても36もの八幡神社がありますから、選ばれた理由を知りたいところです。 この中村八幡宮は、横浜橋商店街を抜け三吉演芸場を過ぎ「三吉橋」を渡り寂れてしまった「三吉橋商店街」の途中にあります。

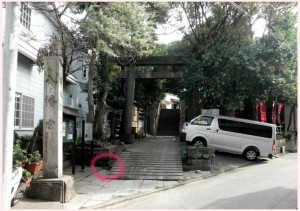

この中村八幡宮は、横浜橋商店街を抜け三吉演芸場を過ぎ「三吉橋」を渡り寂れてしまった「三吉橋商店街」の途中にあります。

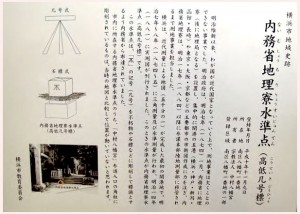

ここに、1876年(明治9年)8月から1年間だけ作られたきわめて珍しい内務省地理寮水準点(BENCH MARK)が残されています。

日本近代測量の重要な遺産ですが、現在数えるほどしか残存していません。

なかでも当時の位置に残っているものは文化財に指定されるほど貴重なものです。

(BENCH MARK)

横浜は日本で最初に近代測量が行われ五千分の一地図を完成させた街です。

明治新政府が近代国家となっていく上で正確な「地図」が必要となり明治7年(1874年)1月、内務省に地理寮(後の地理局、現在の国土地理院)を設置しました。

てはじめに開港5港(横浜・神戸・新潟・函館・長崎) と東京・大阪・京都など主要都市の市街図作成に力を注ぎました。

測量の基本は三角点を使った「三角測量」ですが、高低差の正確な測量には三角点に加えて標高の位置情報が必要となります。

当時、恒久的な建築物や石組み、または標石等に

「不」の字に似た記号を刻み、計測点とし横棒部分が標高ラインを示しました。

この記号“水準点”が内務省地理寮水準点(高低几号標)で、英語ではBENCH MARKといいます。

この頃、政府は欧米列強各国のスタンダードモデルを急いで取り入れた時代でした。

このBENCH MARKは導入期に1年だけ採用されたイギリス式の測量技術の貴重な遺産です。

なぜ日本語で「几号」というか面白いエピソードが残っています。

記号から机を連想し、机と同じ意味の「几」の字を当て「几号(きごう)水準点」もしくは不の字から「不号水準点」と呼ばれました。

(余談)

港湾用語で、船に積み下ろしをする積荷を一時的に保管して荷捌きをする簡単な小屋(保税倉庫)を上屋(うわや)と呼び作業を「上屋業務」といいます。開港時、外国人(英語系)がこの建物を見てWare houseと呼び、日本語の「上屋」の造語ができたと言われています。

(貴重な「不」の字に似た記号)

測量の行われた横浜にはこの内務省地理寮水準点が幾つか残っています。

震災、空襲、接収という三大苦を経ても現存しているのは大変なことなんですが、一部のマニアにしか知られていないのは残念です。

■中村八幡宮以外の横浜「不号水準点」

(本牧山妙香寺)

横浜市中区妙香寺台8

北緯:35度26分01秒、東経:139度39分02秒

→未調査(すみません)

(山谷庚申塔)

横浜市南区山谷110

横浜市南区山谷110

北緯:35度25分47秒、東経:139度37分31秒

(伊勢山皇大神宮)

横浜市西区宮崎町64

北緯:35度27分00秒、東経:139度37分36秒

|

| 設置当時から移動されています |

|

| 覗き込まないと見えません |

■観光コンテンツ

寺社は重要な観光コンテンツです。

その歴史軸、カテゴリー軸(祭祀)、由緒軸等だけでは「京都」に「鎌倉」にかないません。

横浜の観光コンテンツ構築にはそこに別なサブカテゴリーをセットすることで確実なものになっていきます。

まだまだひろがる「横浜コンテンツ」

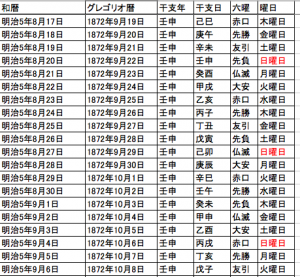

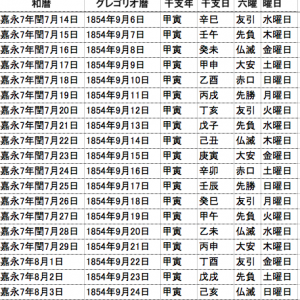

番外編 幕末明治の年号って苦労します。

明治5年11月9日(1872年12月9日)

突然、本当に唐突に

日本国内の暦が変わるという達しが出ます。

本年(明治5年)12月3日を明治6年1月1日とします。

この日以降日本はグレゴリオ暦、西暦を使いますってことに。

有余は一ヶ月しかありません。暦は生活に密接に関わっていましたから、混乱したでしょうね。

なんたって一ヶ月早く正月が来てしまう訳ですから。

何故急に布告したか?

政府の財政難を乗り越える苦肉の策で

一ヶ月分公務員の給与をカットする算段だったそうで、乱暴と云えば乱暴な話しです。

一方この暦改変をビジネスチャンスにしたのが

福沢諭吉で、慶應義塾出版局から『改暦弁』を出し10万部という当時でも大ベストセラーになったそうです。

幕末から明治にかけて暦は天保暦(旧暦)が使われていました。西暦と合致させるには結構面倒で、時々資料を読んでいると内容が西暦天保暦混在、混乱していることがありややっこしくなります。

西暦年と和暦年は一致しません。

例えば安政4年は1857年と58年にまたがっていますから単純に一致しません。

また時に閏月というのがあります。旧暦にもルールがあるんですが、閏月設定法が複雑なんです。

というわけで 手っ取り早いのが一覧表ってわけで、私は

1850年から1973年まで対応表を作り都度照らし合わせています。

No.23 1月23日 大正の正義

国会は誰のためにあるのか?

大正に入り議会政治は徐々に成熟しつつあった。

神奈川一区(横浜)選出の島田三郎は、大正3年(1914年)のこの日

開かれた第31議会衆議院予算委員会で、一通のドイツ発外電電文を元に海軍をめぐる贈収賄事件を厳しく追及した。歴史に残る政財界を巻き込んだ一大疑獄事件シーメンス事件が国民の前に晒された瞬間である。

http://ja.wikipedia.org/wiki/シーメンス事件

シーメンス事件(シーメンス・ヴィッカース事件)とは、海軍出身の山本権兵衛ひきいる内閣を倒壊させた海軍の装備購入に関する贈収賄事件である。

事件の発端は、ドイツ有数の重工業会社であるシーメンス社東京支店社員カール・リヒテルが自社の機密文書を持ち出し、東京支店長を脅迫したことにはじまる。

同支店長は脅迫を拒否、リヒテルはこの機密文書をロイター通信特派員アンドルー・プーレーに売却しドイツへ帰国。リヒテルはその後恐喝未遂罪で逮捕され裁判が始まる。

その公判審理中、彼の持ち出した文書の中に日本の海軍将校にシーメンス社が贈賄していた記録文書が含まれることが外電によりあきらかになった。事態は俄然、海軍の腐敗問題に発展すると同時に、海軍を母胎とする山本内閣の責任問題に発展したのである。

これに関しては書籍およびネットにも詳しいので詳細はそちらに譲る。

島田三郎肖像

私が注目したシーメンス事件を巡るポイントを幾つか。

■この国会に山本内閣は、海軍拡張案とその財源として営業税・織物消費税・通行税の増税の予算案を提出していた重要な時期であった。(予算案は不成立になり内閣総辞職)

■この事件の背景には維新以来の陸海軍を分つ藩閥政争があった。長州閥は陸軍、薩摩閥は海軍に影響力が大きく 陸海軍の軋轢は昭和にまでひきずることになる。

■前年の大正2年には30年続いた藩閥政治への批判が高まり大正政変で第3次桂内閣(桂は長州派閥陸軍大将)が倒れた。(山本権兵衛は薩摩派海軍大将)

■疑獄捜査の途中、汚職事件はさらに広がりイギリスのヴィッカース日本代理店である三井物産の贈賄まで明らかになるが中途半端な結末となる。

1914年6月に第一次世界大戦の勃発もあって海軍の責任は3名の軍人を有罪にとどまり三井物産は社長職引責辞任ただけでこの事件は終結。軍産癒着構造にはメスを入れられないまま終結する。

しかし、ジャーナリスト出身の島田三郎の果たした大正の正義は、国民が民主主義を実感するキッカケとなる。時代は大正デモクラシーのうねりの中にある。

(余談)

この事件を契機に破天荒な海軍省改革を行った八代六郎という変わり者がいた。

彼は、次の海軍大臣として大改革をする。

軍を藩閥から切り離し(海)軍による権限拡張を抑止し、政府の方針と綿密に連携するコントロールできる軍隊への一大改革を行った人物である。

秋山真之、広瀬武夫の海軍兵学校時代の恩師であったといえば、思い出す人も多いだろう。八代六郎海軍大将、愛知県犬山市出身で水戸藩浪士・八代逸平の養子となり海軍兵学校に入学。「坂の上の雲」では片岡鶴太郎が演じた役どころである。

明治28年(1895年)から31年までの3年間、ロシア公使館附武官を勤め、対ロシアの諜報活動に勤めた時代の後輩に広瀬武夫がいる。

明治44年(1911年)海軍大学校長に就任し、教官として着任した軍令部第1班長・秋山真之が着任する。

八代六郎、大正2年当時楽隠居コースと言われた舞鶴鎮守府司令長官に就任し、事実上の引退となる予定だったが、大きく人生が変わる。

このシーメンス事件で海軍は大混乱に陥っていた。

混乱収拾のため、海軍大臣の指名を受けた八代は海軍大学校の部下であった秋山真之を海軍次官に推薦するが慣例無視で強く拒絶された。そこで秋山を軍務局長に任命し、腹心としてそばに置くことに成功し、大改革に踏み切ることになる。

(関連ブログ)

No.290 10月16日(火)文士の大家さんは法律家

※島田三郎(しまだ さぶろう、1852年12月17日(嘉永5年11月7日) -大正12年 1923年11月14日)は、日本の政治家、ジャーナリスト、官僚。幼名は鐘三郎、号は沼南。帝国議会開設後は、神奈川県第一区(横浜市)選出の衆議院議員として連続14回当選し、副議長、議長を務めた。『横浜毎日新聞』主筆(出展:Wikipedia)

No.6 1月6日(金) 天然スケートリンク開場(修正、加筆)

2013年9月修正、加筆

1948年(昭和23年)のこの日、神奈川新聞に「大倉山天然スケート場開場」という記事が出ていました。

2012年冬、赤レンガ倉庫広場の「Art Rink × GROUND ANGEL in 横浜赤レンガ倉庫」も10年を迎え横浜の人気スポットとなりましたが、戦前から戦後にかけて人気の天然スケートリンクが大倉山にありました。

「大倉山天然スケート場」は1938年(昭和3年)に大曽根町(現大曽根台)の冨川善三さんが「氷場」の池をスケートリンクに変え営業を開始しました。氷を造るところを氷場(こおりば)といい、綱島、大倉山一帯は「氷場」が地場産業として盛んに造られます。

明治初期、横浜開港場では外国人が、ボストンや天津(てんしん)など外国からわざわざ氷を輸入していました。この状況を知った綱島の飯田広配(いいだひろとも)さんが外国人より製法を聞き、改良を加えて港北地域の特産品としたことが、この地域の「氷場」の始まりだそうです。

その副産物(ではありませんが)利用法としてスケート場が登場しました。スケート場は、天候に左右されましたが成功すると利益も莫大なものがありましたから、ハイリスクハイリターンの事業であったことは確かです。

この大倉山天然スケート場、

1935年(昭和10年)には、東急電鉄から千円という巨額の投資を受け、大少5つの池を300坪の大リンクに改装し一度に200人が滑走でき人気スポットとなったそうです。

リンクづくりは全て手作業で、厳寒の中激務だったそうですが製氷には電気を使用しなかったこともあり第二次世界大戦時も閉鎖されること無く、多くの市民の憩いの場としても利用されました。

オープン当初の滑走料金は1時間15銭でしたが

改装後の広告には

「都心から一番近い天然スケート場、リンク400坪、休憩室、更衣室の設備があり、1月上旬より2月下旬まで公開、入場料1時間25銭、貸スケート1時間20銭」(東急『沿線案内』)とあります。

当時の気象記録を見ると、昭和20年代に入ると一日の降雨量が増えています。

天然リンクには雨が一番大敵で雨が降ると営業に響きました。

オープンから約20年間、利用客促進のための東急の投資も功を奏しましたが

気象条件の悪化が主な原因で大倉山一帯のスケートリンクは昭和22年から25年頃に次々と幕を閉じることになります。

一方“天然氷づくり”は、スケートリンクより早く大正期までが最盛期で、昭和に入ると機械製氷に押され廃業していきます。

現在もその名残が残っているそうですが、実地確認はしていません。

スケートリンクと言えば、昭和40年代に箱根強羅の天然リンクにでかけた記憶があります。

スケートリンクといえが現在も現役で活躍する

「神奈川スケートリンク」が頑張っていますね。

神奈川スケートリンク

「現在、日本で一番長寿営業のリンクです!」というキャッチフレーズが凄い!

2014年現在 改装のため休業中、代わりに

横浜市中区翁町2-9-10(旧 横浜総合高等学校 跡地)にリンクがオープンしています。

http://www.kanagawaskaterink.com/index.php

※老朽化のため建て替えられるそうです。工事期間中の営業は仮設リンクで対応し、来年12月には新スケート場が完成する予定です。