ホーム » 【横浜テーマ】横浜の〜 » 横浜でバスツアー (ページ 2)

「横浜でバスツアー」カテゴリーアーカイブ

No.442−2 「路男」君の愉しみ(2)

最近「ローカルバスの旅」系のテレビ番組が多いようです。

実際見ていないので構成までコメントできませんが、

超人気番組ではなさそうですね。

にも関わらず なんで似たような番組が…

直ぐに疑う私の悪い癖です。

国交省のキャンペーンですかね?

と前フリをしたのは

私は昔から 路線バス大好きの「バス男」君系でもあります。

鉄道趣味系「乗り鉄」に相当します。

通勤以外でぶらっとバスを楽しむ“輩”はかなり少数派です。

理由の一つに

バスの利用が結構面倒だということ。

まず 道路事情に依存しますから 運行時間が読めないという不確実性を愉しめるかどうか?

また 運転手(全国殆どワンマン化)から

冷たい視線を受ける場合がある!

日常乗り馴れた乗客しか相手にされていないような感じが多々あるのです。

※近年行き先を尋ねることは激減しましたが、乗り方に戸惑ったときの面倒くさそうな運転手の態度にぶち切れそうになるときが マダあります。

かなり改善されましたが。

(バス停)

全国バス停探しをしている訳ではありませんが、鉄道に比べてバス停は個性的(バラバラ)です。掲示している情報のデザインも千差万別です。

横浜市内でも、電子掲示から従来のプレート表記まで何種類かあります。

時刻表やルート案内も共通表示のバス停と、バス会社独自のものが混在しています。

バス停の時刻表表記 字が小さい!年寄りにはかなり負担。

バス停の表記で<次の停留所>表記が小さい場合が多い。

同じ場所で、会社毎にバス停があり微妙に位置が異なる。(激減してはいますが)

(バスターミナルの不便さ)

全く初めて訪れるバスターミナルの判りにくさはバス利用の“宿命”です。

横浜駅は西口も東口も予め乗り場を確認してから移動しないと大変です。

横浜駅西口は バスターミナルが二カ所に別れています。

横浜駅東口は 乗り場案内が判りにくい。ので昼間は係員がいます。

判りにくさNo.1は「桜木町駅」バス乗り場だと思います。

|

| 飛び地のような探しにくいバス停 |

(乗車方法・料金)※大人の場合

横浜市内は「前乗り前払い後降り」しかも210円均一料金です。

川崎市内は、200円均一「前乗り前払い後降り」

神戸市内は、200円均一「前乗り前払い後降り」

京都市内は220円でバス・バス乗継というのがあります。大人350円

全国的には「後乗り後払い前降り」が圧倒的に多いのですが、

均一料金や先払いに慣れているとつい間違って車内でトラブルになることもあります。

(整理券)

最近「乗車カード」「ICカード」を利用できる路線が都市部では増えましたが、まだまだ整理券方式の路線が主流のようです。

この整理券、最近はバーコード読み取り式になってきました。

(その前にIC化したほうが合理的と思うのですが)

(他社乗入れ)

横浜市民としては、この課題が一番です。

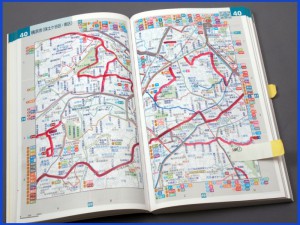

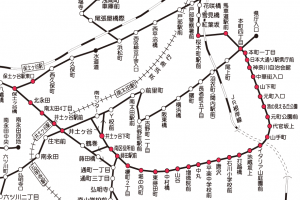

一つの路線に複数の営業会社が走っていることが多く、しかも微妙にルートが異なるため、思わず乗り間違いを起こすことがあります。何時も乗り馴れている(常連客)には普通の出来事のようですが、初めて利用する者にとっては戸惑うことがあります。しかも、バスルート案内は運行会社毎なので、立体的な複数社を使った乗換のための下調べが難しいのです。「駅探」ならぬ「バス探」はできないのでしょうか?

http://www.kanagawabus.or.jp

各社のバス時刻をまとめて調べるには最適ですが、乗り継ぎ調査はできません。

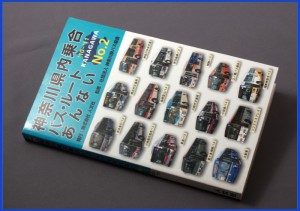

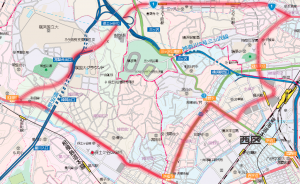

一昨年、バス路線マップが発行されましたが、売れ行きが悪く新版は“おそらく”出ないでしょう。私のような「バス男」君系には必需品なんですが。

横浜市内を運行するバス会社は12社あります。

●横浜市営バス

●神奈中バス

●東急バス

●江ノ電バス

●相鉄バス

●京浜急行バス

●小田急バス

●川崎鶴見臨港バス

●川崎市営バス

溝25系統 溝口駅前〜高田

●フジエクスプレスバス

桜木町〜本牧循環

●大新東

金01・02系統 金沢文庫駅〜レイディアントシティ

●横浜交通開発

61 系統・117系統 他 横浜市営バスルートの管理(運行)受託路線

|

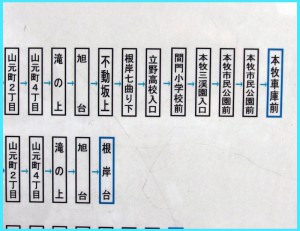

| 同じ名のバス停があります。最初間違いか?と思いましたが実際にあります。 |

|

| 二カ所に「滝頭」 |

基本、最初にも触れましたが

ローカル路線バスを“ぶらり”乗ることがレアケースなのです。

横浜市内でも「バス乗継」割引が「ICカード」等で可能になると嬉しいです。

同日に二回違う路線を乗り継ぐと420円が350円になるとか。

一日乗車券は現在も発行されていますが、市営バスだけです。

http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/kyoutuu/ichinichi.html#bus1

エリア内フリーチケットは

☆横浜1DAYきっぷ(京急電鉄)

京急線フリー区間、市営地下鉄・市営バスフリー区間、みなとみらい線フリー区間を組み合わせた一日乗車券

http://www.keikyu-ensen.com/otoku/otoku_yokohama.jsp

☆みなとぶらりチケット

http://www.yokohama-bus.jp/burari/index.html

バスネタブログ

No.339-2 12月4日(火)越すに越されぬ国境(くにざかい)

No.320 11月15日(木)ラッピングが似合う街

11月15日をネタに軽く「乗り物」系を紹介しましょう。

今日は、2000年(平成12年)11月15日(水)から横浜市「車体利用広告物特例許可実施要領」が実施されました。ついでに、

1984年(昭和59年)11月15日(木)に金沢シーサイドラインの起工式が行われた日でもあります。開通は横浜博のあった1989年(平成元年)7月5日(水)でした。

|

| 2008年 森日出夫さんの写真がラッピングされた相鉄線 |

(屋外広告規制)

先に横浜市「車体利用広告物特例許可実施要領」について。

条文によると

1 趣旨

この要領は、横浜市屋外広告物条例施行規則第6条第1項第8号オの「市長が特に認める広告物等」の適用に係る特例許可広告物の取り扱いについて、必要な事項を定める。

これだけではよくわかりませんが、

「2 適用範囲」ではっきりします。

「この規定に及ぶ範囲は、横浜市内を走行するものに限る。」

要は、

市内の電車、バスの車体全面広告(ラッピング)が可能になった日です。

http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/kigyo/newstopics/2011/t20120301-8711-03.html

最近、バスや電車の車両を広告媒体にしている「ラッピング車両」が増えました。バス停、ネーミングライツ等々、行政の収入源拡大施策の一つです。

「ラッピング車両」は(お辞めになった)石原東京都知事の“一声”で2000年(平成12年)東京都交通局が路線バスに採用したことで、これまで全面広告バスに消極的だった自治体にも普及し、現在では日本各地で見られるようになっています。「ラッピング車両」は別にそれまで禁止されていた訳では無く、諸条例の整備で簡単に実施できる案件でした。

現実に、2000年以前にローカルバスや鉄道を“町おこし”でペインティングしたケースがありました。古くは江ノ島電鉄が有名です。

2000年の東京都交通局の「ラッピングバス」実施は、前例に倣う突破口となった訳です。

現在横浜市内では、市営地下鉄が定例の「ラッピング電車」を走らせています。なんと、

http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/sub/tokubetsu/

日別時刻表まで公開しています。

他に、市内鉄道会社もイベント等で都度「ラッピング電車」を実施しています。

バスの「ラッピング」も広告・イベント告知・キャンペーン等に随時利用されています。

2008年(平成20年)9月

トリエンナーレデザインラッピングバス

最近では「2012映画プリキュアオールスターズ」タイアップ

プリキュアラッピングバスが2012年(平成24年)3月3日(土)〜5月6日(日)まで運行され、確かにファンがカメラを持っていた記憶があります。

その他「FIFAワールドカップ」「虐待防止キャンペ ーン」「ヨコハマはG30」といったキャンペーンを見たことがあります。注意深く観察すればもっと運行していると思います。

(ラッピングが似合う)

横浜市内唯一の案内軌条式鉄道※「金沢シーサイドライン」にもデザインされた車両が走っています。開放感のある景色に溶込む(私は)ラッピングが似合う路線と感じています。

※走行路面上を中央または側壁にある案内軌条に案内輪をあてて、ゴムタイヤで走行する交通機関。

「金沢シーサイドライン」は冒頭にも表記したように1984年(昭和59年)11月15日(木)に起工式が行われ、5年かかって完成しました。JR根岸線「新杉田駅」と京浜急行「金沢八景」駅を結んでいます。当時の建設省・運輸省の指導による「新交通システムの標準化」第一号事例として進められましたが、開業当初から乗客数が伸び悩み赤字路線として市議会でも議論となりました。

|

| Wiki |

現在は、周辺住宅の増加、三井のアウトレット開業、八景島シーパラダイスの奮闘等により徐々に黒字化しています。

現在「金沢八景駅」は仮駅扱いととなっています。計画路線では、京急金沢八景駅まで乗り入れる予定でしたが、地権者との交渉が進展せず未着工のままで運行されていました。

2008年度、金沢八景駅東地区土地区画整理事業が認可され、2016年(平成28年)度の完成を目指し2012年(平成24年)に京急駅舎付近までの延伸に着工しています。

※開業以来、22年間連続10期にわたり無事故運転で表彰されています。

一昔前、金沢八景駅から更に延伸して「大船駅」までつながるという“噂”を聞きましたが(本当だとしても)この状況では難しいでしょうね。この辺の話しは別の機会に…。

No.198 7月16日(月) 最後で最後の

2012年の今日は“ハッピーマンデー”「海の日」です。

海の日は、元々20日でしたので「7月20日」に横浜の海がらみで紹介しましょう。

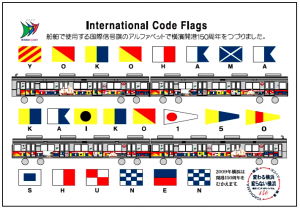

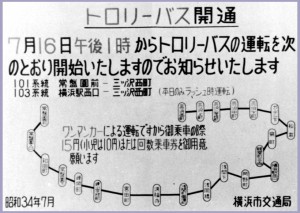

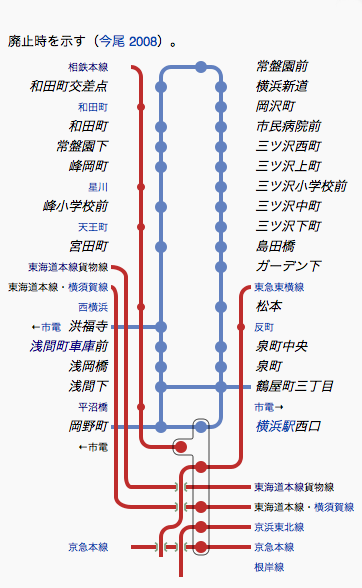

1959年(昭和34年)7月16日(木)の今日、横浜市交通局が日本で最も遅くトロリーバスを(最後に)導入しました。

ほとんど消えてしまった昭和遺産の一つに<トロリーバス>があります。横浜市内にも短い期間でしたが、横浜の公営交通の一翼を担いました。

しかも、

公営交通の中で、一番遅くに導入し、

廃止も一番遅く1972年(昭和47年)3月31日(金)まで、

都市型としては最後まで残ったトロリーバスです。

“トロリーバス”といいますが、法令上は「無軌条電車」線路の無い電車として扱われます。

横浜では市電路線の延長線に限定路線として開通しました。

“トロリーバス”のメリットディメリットは、Wikiを参照願います。

http://ja.wikipedia.org/wiki/トロリーバス

1964年の東京オリンピックで活躍するなど、このトロリーバス路線は黒字運営でしたが、他都市のトロリー路線撤退や、横浜市電が全廃されたことで車両部品の調達や施設関係のマネジメントに支障を来たすことが予測されたため廃止となりました。

当時のトロリーバス路線は

現在の【202系統(201系統)】で体験できます。

停留所も変わっていません。

今回は、トロリー時代の写真がないので

路線バスの旅!

【202系統(201系統)】散歩といきましょう。

【横浜駅西口】(11番乗場)

ハマボールイアス

No14 1月14日(土) ハマボール閉鎖

東急ハンズ

【岡野町】

ちょっとしたラーメンスポットです。

何時も並ぶ家系ラーメン元祖「吉村家」、「横濱屋」「山頭火」

アフリキコ(ちょっと歩きますがガーナのお店です)ジャンベ教室も開催しています。

No.127 5月6日 あるガーナ人を日本に誘った横浜の発明王

【浅間下】

浅間神社

【浅岡橋】

【浅間町車庫前】

浅間町車庫は西区スポーツセンターがあります。

旧東海道と八王子道との分岐点“追分”があります。

【洪福寺】

洪福寺松原商店街

|

| 激安のみならず新鮮なネタで連日行列の店が多く並びます |

【宮田町】

【峯小学校前】

一品香

|

| (本社工場が近くにある???)本店は長者町です。 |

【峰岡町】

【常盤園下】

【和田町】

【和田町交差点】

【常盤園前】

【横浜新道】

横浜国立大学

【岡沢町】

【市民病院下】

三ツ沢公園

No.173 6月21日(木)横浜の代表的な運動公園

【三ツ沢西町】

豊顕寺(ぶげんじ)

【三ツ沢上町駅前】

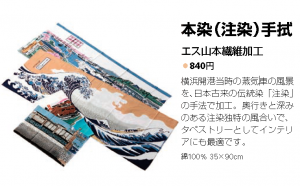

エス山本繊維加工(注染てぬぐいの小さな工場があります)

【三ツ沢小学校前】

せせらぎの小径

【三ツ沢中町】

せせらぎの小径

【三ツ沢下町駅前】

【島田橋】

【ガーデン下】

【松本】

反町駅(東急東横線)

フランセ

|

| フランセ 発祥の店です |

【泉町中央】

【泉町】

横浜市防災センター

http://www.city.yokohama.lg.jp/shobo/bousai/

【鶴屋町3丁目】

【横浜駅西口】

No.168 6月16日(土) 6月のカナチュウ(加筆修正版)

どこかで紹介しておきたかった神奈川中央交通株式会社。

6月に因縁のある会社です。勿論横浜とも深い関係があります。

創業記念日が6月5日(1921年(大正10年))。

東海道乗合自動車に社名変更が6月16日(1939年(昭和14年))。

神奈川中央乗合自動車に社名変更も6月16日(1944年(昭和19年))。

現在の「神奈川中央交通株式会社」への社名変更が6月29日(1951年(昭和26年)と6月に脱皮してきた日本最大のバス会社です。

(弘明寺生まれ)

神奈川中央交通株式会社(県民の愛称はカナチュウ)は

現在神奈川県平塚市に本社を置く、

事業エリア路線規模において日本最大のバス会社です。

このカナチュウの創業地は

横浜市南区大岡町(現在の弘明寺近く)です。

|

| 昭和29年頃の弘明寺営業所(社史より) |

平塚本社となったのは1953年(昭和28年)のことです。

社史90年の中で、横浜本社時代が約30年ありました。

(さらに6月変身)

2012年6月1日から創業90周年を節目にロゴの変更を行いました。

(新ロゴ)

(旧ロゴ)

いかにも交通関係の会社というロゴですが、この社章が制定されたのも1944年(昭和19年)6月16日でした。

(えらいぞカナチュウ11系統)

桜木町駅前から保土ヶ谷駅東口をつなぐ11系統というバス路線があります。

この11系統はかつて「横浜市営バス」が同じ11系統として営業していた路線です。

市があきらめた路線?を

カナチュウが運行しています。

私のおすすめ路線バスルートの一つです。

210円でたっぷり横浜の観光地を堪能できます。

※休日はかなりの交通渋滞があり時間がかかりますが、これがまた路線バスの愉しみです。

(主な経路)

保土ケ谷駅・井土ヶ谷下町・中村橋・打越橋・港の見える丘公園・日本大通り駅県庁前

このルートは

「横浜を知るルートバス」

「横浜の尾根ルートバス」としてもおすすめです。

●中華街、元町、港の見える丘公園、イタリア式庭園から見る、山下町、関内、MM地区、ポートサイド地区は抜群です。

移築した外交官の家も見ながらしばらくは、観光地横浜の顔を巡ることが出来ます。

山手カトリック教会、司教館、フェリス女学院などなど並ぶ山手の狭いながらも魅力ある横浜を楽しむことができます。

山手の背骨(尾根)を走り、ちょっと下町の香りがする蒔田・井土ケ谷を過ぎると保土ケ谷の歴史街道(切り通し)を抜け 江戸時代の東海道宿保土ケ谷へ。

歴史街道にも触れることができます。

|

| 珍しいバス専用表示灯 |

※バス専用表示灯はかなり珍しい存在です。

|

| (返還の決まった)米軍基地が、ベストビューポイントにあります。 |

神奈川中央交通株式会社

http://www.kanachu.co.jp/

No.92 4月1日 横浜市交通局ブルーライン大人200円

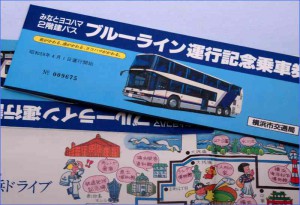

4月1日から9月30日まで、ブルーライン記念乗車券が大人200円で発売されました。

エイプリルフールではありません。

1984年(昭和59年)の今日からダブルデッカー (Double Decker) 型市内観光周遊バス「ブルーライン号」が運行を開始しました。

市内観光周遊バス「ブルーライン号」のチケットを二枚持っているのですが、入手の経緯の記憶が全くありません。

若干鉄男君系なのでバスには殆ど関心がない自分がわざわざオークションで購入というのも考えられません。なぞは深まるばかりです。

今日は、この記念乗車券から始まる横浜物語をご紹介しましょう。

まず簡単な「ブルーライン号」の歴史から。

1984年(昭和59年)4月にスタートし1996年(平成8年)に廃止されるまで12年運行されました。確かに時折青い二階建てバスが街を走っていた記憶がおぼろげながらあります。

すごいですね映像がアップされています。

http://www.youtube.com/watch?v=sm_M0pcFRqk

http://www.youtube.com/watch?v=BkBoOGtXCEI

ダブルデッカー (Double Decker) 、二階建てバスはイギリスのロンドンなど英国内の都市や香港、シンガポールなどで導入されていますが、日本では近年殆ど採用も製造もされていません。(最近は「2階だけバス」スーパーハイデッカー型が主流になりました)

車両は日産ディーゼル(現在UDトラックス)「スペースドリーム (P-GA66T)」、1983年の東京モーターショーで試作車が発表され、1984年に試作車の先行販売として横浜市交通局に3台納入されたものです。

車両スペック

全長11.96m・全幅2.49m・全高3.78m・定員64人(二階51人 一階13人)

エンジンは18,894CC 370馬力

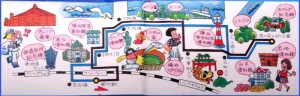

(運行ルート)

往路:関内駅前から→大桟橋→中華街入口→元町入口→港の見える丘公園の3.86Km

復路:港の見える丘公園→山下埠頭入口→大桟橋→本町4丁目→吉田橋→関内駅3.55Km

1989年のYES89(横浜博)の時に起点が関内から、桜木町駅前に変わりました。

運賃は大人200円、子供100円

(ブルーラインその後)

ブルーライン号の名は「市営地下鉄ブルーライン」に引き継がれ、市内定期遊覧バスは「ベイサイドライン」となりコースもみなとみらい、赤レンガ倉庫が加わり現在も運行されています。車両は1993年度導入の日産ディーゼル「ヨンケーレ・モナコ(スペースドリーム)」から日野セレガSHDPKG-RU1ESAA(車椅子リフト装備車)に代わりました。(ちょっとマニアックでした)

ベイサイドライン

http://www.yokohama-bus.jp/baysideline/

運行ルートから二カ所、今は無い観光スポットを発見しました。

■横浜海洋科学博物館

1961年(昭和36年)1月にマリンタワー内に開館し、1988年(昭和63年)9月30日に閉館し、横浜博覧会開催に合わせて横浜マリタイムミュージアム(現横浜みなと博物館)として日本丸メモリアルパーク内にオープンしました。

■横浜人形の家

人形の家、開館は1986年6月で現在も存在しますが、このブルーライン号運行開始が1984年ですから時期が合いません。現在の位置とも異なります。実は1979年(昭和54年)に「旧横浜人形の家」が横浜市山下町産業貿易センター内に開設されていました。「横浜人形の家」は、元町のジュエリー専門店ROOTS大野眞珠の創業者大野英子さんの約76カ国1,981点に及ぶコレクションが横浜市に寄贈され「旧横浜人形の家」として公開されたのが始まりです。大野英子さんは、通訳案内業国家試験に女性として初めて合格した方で、真珠王・御木本幸吉氏の秘書兼通訳を務めました。

現在の「横浜人形の家」にはもう一つ重要なコレクションが所蔵されています。

横浜の財界人太田亥十二氏の夫人 太田ますい氏(明治30年-昭和62 年)が半世紀近くにわたり収集した日本の江戸時代の雛人形98点、雛道具430点、御所人形27点などを 含む日本の古典人形各種合計630点の「太田コレクション 」 です。