ホーム » 横浜界隈・境界 (ページ 2)

「横浜界隈・境界」カテゴリーアーカイブ

第924話【市境を歩く】 市境の深ーい溝(修正)

この話題は以前フェイスブックで取り上げたものを

このブログ用に加筆修正しました。

1988年(昭和63年)2月19日

「戦前に臨時飛行場として造成された埋立地“夏島”の帰属をめぐる横浜・横須賀両市間の紛争が40年ぶりに決着し、横須賀市に帰属することとなった。」

という記事を発見。改めて考えてみると

つい最近(昭和63年)まで市境が確定せず

帰属争議が横浜市・横須賀市間で行われてきたという事実に驚きます。

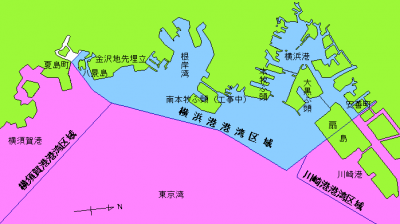

現在の市境は

今年2017年横浜市域の<境目>をほぼ確認してきました。

川崎市境から初めて東京町田、大和、藤沢、鎌倉、横須賀と歩いてきました。

横浜市金沢区野島町と横須賀市夏島町でフィニッシュ!

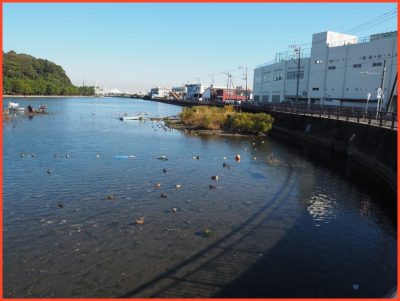

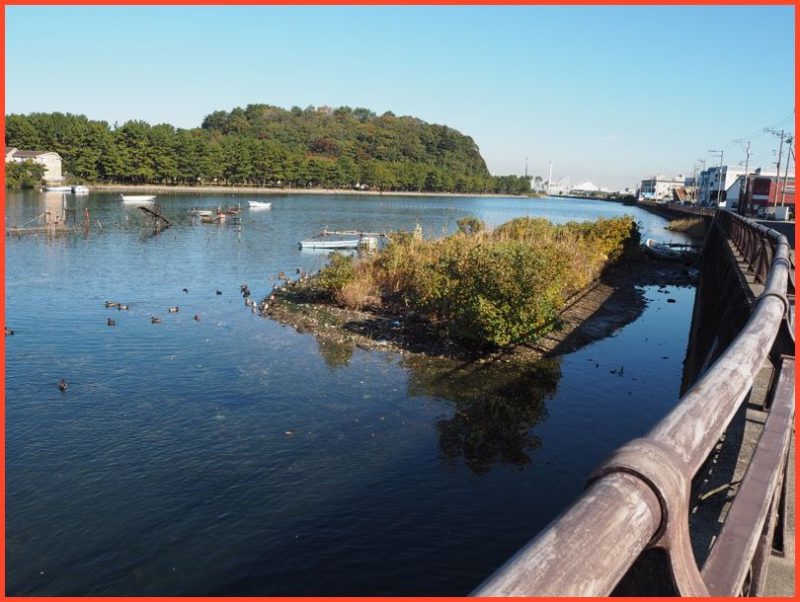

野島を横須賀側から眺めながら「鷹取川」河口域から護岸に沿って歩くと日本でも“珍しい”岸下の<市境>になります。 “珍しい”岸下の<市境>

“珍しい”岸下の<市境>

これは私の素人調査ですが入江や運河の行政界は ざくっと調べた限り戦後の境界設定にこのようなぎりぎり設定はあまり考えられません。

そもそもこの<夏島問題>戦前からありましたので、

<歴史的経緯>を紐解いてみる必要があります。

岸下の<市境>なので横須賀市域の陸上の岸壁真下は<横浜市>になるため、当然<横浜市港湾局><環境創造局>管轄域となります。この際どい横浜市域に<干潟>があり、少し葦が自生しています。※漁港区域の管轄は<環境創造局>とご指摘いただきました。

今回、ここに葦がしっかり育つようにしようという活動のお手伝いをしつつ<市境>を越え確認してきました。

このエリアは干潟となっていて豊富な野鳥の飛来する空間にもなっています。

ところがご存知、干潟の葦原はゴミの<フィルター化>して大量のゴミが漂着しています。こればっかりはしっかり人の手でゴミを除去する必要があるからです。

ところが、掃除をスルためには横須賀市域から<欄干>を乗り越え横浜市域に下ります。そこで集めたゴミは横浜市指定の袋を使い、横須賀市域に上げ、横浜市のゴミとして金沢区のゴミ処理場に持ち込みます。横浜市内で生じたゴミは横須賀市を通過しないと処理できない空間でした。

『野島運河』は横浜市・横須賀市の大切な海洋資源であることを再確認しておきましょう。

(夏島問題)

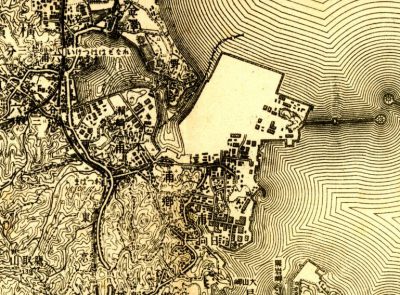

名前の通り、「夏島」はかつて島でした。 ただ、金沢区南部は明治期以前から現在までにかなり海岸線が変化した地域です。ここに「夏島」だけではなく「野島」の存在も面白い歴史的経緯を持っています。

ただ、金沢区南部は明治期以前から現在までにかなり海岸線が変化した地域です。ここに「夏島」だけではなく「野島」の存在も面白い歴史的経緯を持っています。

夏島ですが

戦前、軍の飛行場拡張のため夏島周辺を埋立てた場所の帰属が横須賀市なのか、横浜市なのか、両市が争った!という事件です。 (戦前は横須賀市?)

(戦前は横須賀市?)

結果 長い協議を経て

夏島一体の埋立地は横須賀市ということに決着したということです。

問題となった軍航空施設の埋立て地は面積45万坪にも及び、その74%(約33万坪)が戦後<地方公共団体>に属さない所属未定地であったところから係争となりました。こんなこともあることにも驚きました。

前述の通り、

このエリア、幕末から明治の頃、「野島」と「夏島」の間は広い海で、干潮時には広大な干潟になる自然豊かな場所でした。

この干潟を明治時代あたりに海軍航空隊の飛行場を整備するため埋立を進めます。夏島にあった小さな山を削り、その土砂で南側の追浜との間を埋め立ててしまいます。

戦争が終わりますが、この海軍の追浜埋立地は皮肉にもそのまま米軍の管理下に入り基地として使用されます。

接収解除後、日産自動車の追浜工場敷地となり現在に至ります。日産追浜はテストコースもあり、一時期新車スクープ事件も起こったり日産にとっても重要な工場の一つです。

戦後の地図を調べてみると 驚き

横浜市域が夏島の中に引かれているではありませんか。

地図制作会社は 何を基準に作図したのでしょうか?

行政の懐事情で言えば、

大企業がそこに進出しているわけですから税金が違ってくるため、自治体はある意味必死だったのでしょう。

和解と合意の内容に関しては調べていませんので不明ですが、

横浜市民的には 入るべき<税>を横浜市は諦めたのは市民の利益を失う行為!!

ですね。

※一方、野島はかつて島ではありませんでした。このあたりも知りたいところです。

※注力散漫でした。港湾区域図をしっかり見ませんでした。

【番外編】戦後の横浜を読む(№917)

横浜の戦後も遠くなりつつあります。

占領時代は特に横浜の戦後を語る上で欠かせない時間です。関内外、周辺の工場や軍事施設が空襲を受け、捕虜収容所にも被害がありました。

第847話 1945年(昭和20年)7月13日「海芝浦駅」空爆

No.122 5月1日 ハイデルベルク・ヘンリーと呼ばれた男

ここに戦後横浜の断片を知るノンフィクション・エッセイを何冊か紹介します。

私が手に入れた範囲内のリストアップなのでまだまだ色々ありますが、中々読み応えのある内容です。

下記の書籍、ほとんど絶版のようです。図書館か古書店で探して下さい。

●港の見える丘物語 マダム篠田の家

〜YOKOHAMA1945-50/赤塚 行雄/第三文明社

昭和後期から平成時代の評論家として文芸から漫画、犯罪などの社会風俗まで、多岐にわたり評論活動を行い大学でも教鞭をとった。昭和5年生まれ横浜出身。

GHQ横浜進駐時代の裏話が詳細に語られています。

●馬頚楼雑記

〜グラスごしにみたヨコハマ(1984年)/牧野 イサオ/有隣堂

知る人ぞ知る関内にあったバーであり画廊だったホースネック(馬頚楼)のオーナーが残したスケッチや写真、メモ等をまとめたもの。場所は関内エリアですが、野毛の入口吉田町のことにも触れています。カウンター越しのクールさが当時を知る上で重みがあります。

●横浜ジャズ物語 「ちぐさ」の50年(1985年)

吉田衛/著 神奈川新聞社

野毛の戦後を知るにはまずこの一冊から。野毛論の基本教科書といっても良い一冊です。新聞社連載がキッカケとなったので、良く編集されています。

●はだかのデラシネ

〜横浜・ドヤ街・生きざまの記録 (1983年)/中田 志郎/マルジュ社

私が寿ドヤ街のことを調べる時に最初に手にした一冊。野毛の戦後混乱期を「麻薬相談員」の立場で語った秀作。

DOYA!ことぶきの町は。

●『聞き書き横濱物語 Yokohama story 1945-1965』松葉好市/

小田豊二/ホーム社

松葉好市さんは最近亡くなられたと聞きます。昭和11年真金町遊郭生まれ、椎名巌さん(桂歌丸)と同級生。10代の多感な時期を猥雑だった繁華街に育ちます。野毛のキャバレー「チャイナタウン」の支配人としてこのエリアの生き証人として語ったことをまとめた力作。野毛形成史の価値ある一級資料。

●野毛ストーリー 大谷一郎 著 神奈川サンケイ新聞社 1986年

野毛をネジロに飲みに返ってくる立場からこの街を描いたエッセイ。これも新聞連載から一冊の本になったもの。バブルが始まる直前の野毛が描かれています。巻頭の写真、文中に描かれた<挿絵>が当時の様子を知る良い資料となっています。

●天使はブルースを歌う

〜横浜アウトサイド・ストーリー(1999年9月)/山崎 洋子/毎日新聞社

根岸線山手駅の裏側に広がる「根岸外国人墓地」にまつわる史実を追い求めた力作で、そのストーリー展開はまさにサスペンデッド。改めて戦後の横浜を考え直した一冊です。

Google Kindle版があるのでタブレットをお持ちの方は手軽に読めます。

●やけあと闇市野毛の陽だまり

─新米警官がみた横浜野毛の人びと(2015年12月)/伊奈 正司、伊奈 正人/ハーベス社 ※販売中

昭和20年代、野毛の都橋交番に勤務していた著者が描いたスケッチとコメントを再編集したもの。野毛界隈を別の視点で描いているので興味深い。

●横浜「チャブ屋」物語

〜日本のムーランルージュ(1995年3月)/重富 昭夫/センチュリー

少々時代は遡りますが、横浜の風俗史を知る貴重な一冊です。チャブ屋という名を酒豪の先輩から聞いたのは私が横浜で暮らし始めた1990年代始めの頃でした。

●消えた横浜娼婦たち

港のマリーの時代を巡って(2009年6月) 檀原照和/著 データハウス

●寿町・風の痕跡 ドキュメント(1987年1月)

川原衛門/著 田畑書店

●女赤ひげドヤ街に純情す 横浜・寿町診療所日記から(1991年7月)

佐伯輝子/著 一光社

●横浜ストリートライフ(1983年) 佐江衆一/著 新潮社

時代は発行年と同時代に起こった、「横浜浮浪者連続殺傷事件」を追いかけたノンフィクション。

No.43 2月12日 “浮浪者狩り”

※平岡正明さん系!は別掲としました。

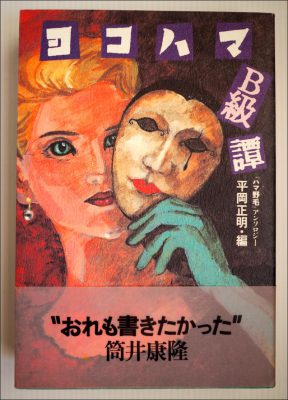

「ヨコハマB級譚『ハマ野毛』アンソロジー」

「ハマ野毛」(1から6)編集参加者多数

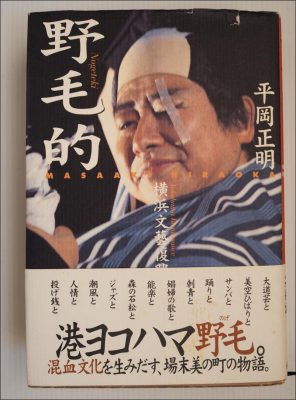

「野毛的 横浜文芸復興」

「長谷川伸はこう読め! メリケン波止場の沓掛時次郎」

「美空ひばり 歌は海を越えて」

「ヨコハマ浄夜」

「横浜中華街謎解き」

「横浜的 芸能都市創成論」

第893話 山手警察小史

山手警察の歴史を中心に

※手元の資料で簡単に整理してみました。

神奈川県警察全体の項目も含んでいます。

●山手警察 現在の所在地

横浜市中区本牧宮原1番15号

【略年表】

1870年(明治3年)1月

神奈川に取締見廻役設置

横浜居留地に居留地取締役を置く

山手に屯所(取締局)を設置。

1871年(明治4年)

8月〜10月

陸奥宗光、神奈川県令就任により警察制度改革。横浜関内外の関門・見張所全廃。

県兵に代え階級制度による取締役(ポリスマン)を配置。

※取締役・邏卒・巡査 いずれもポリスマンの訳

12月

居留地の警察権回復「邏卒」制度完成(陸奥宗光)

神奈川県に邏卒課を設置。取締区域を五区に分け、会所詰邏卒を配置。

※陸奥宗光は神奈川県初代県令(明治4年〜明治5年)在任短期間だったが警察制度の大改革と行った。

その片腕となったのが大江卓(陸奥の後任、二代目神奈川県令)→大江橋

1872年(明治5年)

3月 東京府 神奈川県の「邏卒」制度に準拠。以後、全国基準となる。

※日本の警察制度の基本となる「邏卒」制度は神奈川(横浜)モデルだった?

1874年(明治7年)6月

邏卒本営設置(堺町二丁目)

1875年(明治8年)3月

行政警察規則 発布。

1875年(明治8年)11月

山手居留地に、山手警察署の前身である警察出張所が設置

1877年(明治10年)

警察出張所を警察署、屯署を分署と改称。

第一号警察出張所→横浜堺町警察署

第二号警察出張所→山手警察署

第三号警察出張所→横浜松影町警察署

第四号警察出張所→横浜長者町警察署

第五号警察出張所→横浜戸部警察署

第六号警察出張所→横浜高島警察署

1879年(明治12年)

山手居留地・山元町の所管、松影町警察署から山手警察署に変更。

1882年(明治15年)

7月1日

松影町・長者町・戸部町の三警察廃止、堺町警察署に統合。

堺町警察署を横浜警察署(後の伊勢佐木警察署)と改称。

横浜警察署に居留地警察署(後の加賀町警察)を設置

→山手警察署は居留地警察署 山手分署となる。

1884年(明治17年)

横浜警察署、堺町二丁目から伊勢佐木町25番地の新築庁舎に移転。

居留地警察署、堺町二丁目から加賀町通203番地に移転。

1893年(明治26年)12月

居留地警察署 山手分署 山手警察署の名に戻る

1895年(明治28年)12月

伊勢佐木町警察署 横浜市伊勢佐木町1丁目

戸部分署 横浜市戸部町一丁目

加賀町警察署 横浜市居留地加賀町

水上分署 横浜市西波止場岬

山手本町警察署 横浜市居留地山手本町

石川町警察署 横浜市石川町四丁目

日下分署 久良岐郡日下村笹下

神奈川警察署 橘樹郡神奈川町青木

川崎分署 橘樹郡川崎町新宿

高津分署 橘樹郡高津村溝口

都田警察署 都筑郡都田村川和

以下 略

1897年(明治30年)

山手町に木造平屋の庁舎が完成(山手本町警察署)

1909年(明治42年)

山手本町警察署、煉瓦造りの2階建てに改築

1911年(明治44年)

4月10日「(タイトル)遠乗会寄贈品、自動車と衝突 八日午前十一時市内松影町四ノ一三五馬淵宇平が自転車に乗じて山元町一ノ一先街路に来かかりたり所前方より来りし外人四人乗りの自動車と衝突し自転車は滅茶苦茶に破壊されしより宇平は直ぐに外人を捕へて山手署へ同行を乞ひたるに外人は自分の名刺を同人に渡し自分は山下町二〇グランドホテルに投宿し居るなれば若し用があればホテルに来れよと云い捨てし儘立去りたるより宇平は直ちに山手署へ訴へ出でたり(横浜貿易新報)」

1923年(大正12年)

9月山手本町警察署、関東大震災で全壊、仮庁舎を本牧に置く。

11月山手本町警察署八幡橋分署(後の磯子署)設置。

1925年(大正14年)

10月1日山手警察署 本牧町に新設。

1926年(大正・昭和)

八幡橋分署が八幡橋警察署(後の磯子署)となる。

1945年(昭和20年)

山手警察署、横浜大空襲での全焼などによる幾度からの移転

大鳥国民学校→本牧国民学校→横浜授産所

1965年(昭和40年)

5月新庁舎完成。現在の場所に移転。

1994年(平成6年)

山手警察署 新庁舎竣工。

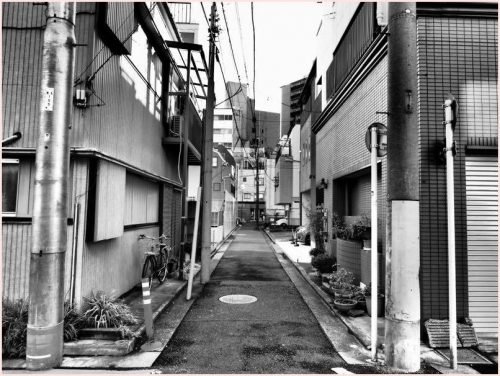

第874話【よこはまモノクローム】

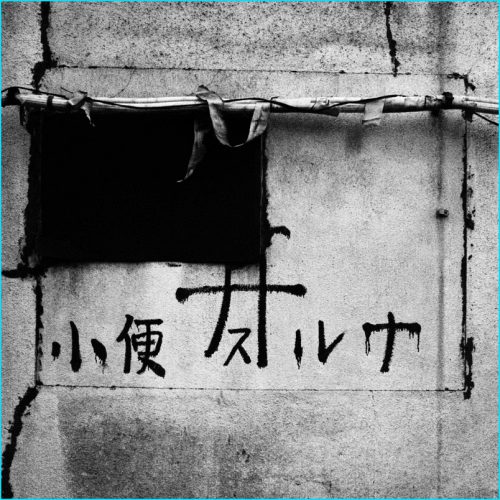

■「猥雑な裏通り」 <猥雑>という言葉

<猥雑>という言葉

いかがわしく感じることがあるのは

猥に褻がつながることがあるからだ。

私は「猥雑」さに安堵感を持つ。

猥雑とは日常と非日常の隙間に似ている。

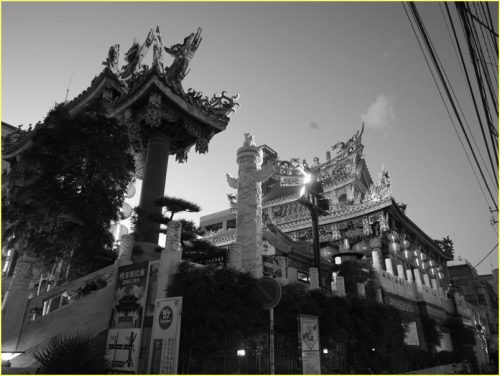

実は最近の横浜中華街には失望感がある。

奇麗すぎる。

この街は 裏通りが 心地よい。

■ホテルから結婚式場へ ここはかつて「オリエントホテル横濱開洋亭」だった。

ここはかつて「オリエントホテル横濱開洋亭」だった。

現在、「横浜 伊勢山ヒルズ」という結婚式場に。

ここに建つ際に<景観>が問題なったという話は聞かない。

■呉越同舟

尾根歩きの時 良く

移動通信の中継局に出会う

尾根は通信条件が良い。

もう一つ、市街地では中々中継塔を建てるのが難しなっていることもある。

画像は

KDDIとDocomoだった。

デザインが違うのは 何故だろう。

■今も

二十年前にもあって、今もあり。

いたずら書きは永遠!?

■鉄道道

野毛には不思議な道がある。

かつて湘南電気鉄道が桜木町駅に向かう用地だった名残の三叉路だ。

地図を眺めると

二本の並行した独特のカーブが鉄の香りを漂わせている。

■食の力

正確なデータは知らないが

横浜中華街は世界最大の料理の街だろう。

入れ替わりも激しい。

これが中華街のエネルギーに違いない。

■観覧車

昨年、LEDに仕様変更された<大観覧車「コスモクロック21」>

久しぶりに裏側から観た。

この場所は夏場に通ることが多く、木の茂みに遮られこの姿をあまり意識していなかった。

賛否はあるようだが、このエリアで記憶される観覧車は休日賑わう「よこはまコスモワールド」の中心施設である。

全高112.5メートルの観覧車は

ランドマークタワー展望フロアとともに 街を俯瞰する最高の空間になっている。

たまには見上げる経験も良いものだ。

■カタカナ作品

ランドマークタワーとクイーンズスクエアを繋ぐ回廊に

一度観たら忘れないオブジェが建っている。

「モクモク・ワクワク・ヨコハマ・ヨーヨー」

最上 壽之の作品。

1981年に第12回中原悌二郎賞の優秀賞を受賞した作家で、

ドンドンドンドン

ボクノムコウニ ボクガイル

ワクワクワクワク

といったカタカナタイトルが特徴だ。

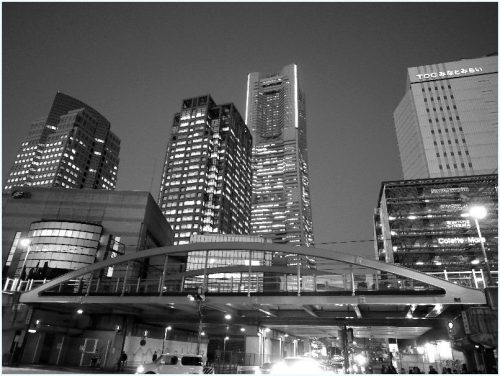

■黄昏の街

モノクローム写真に魅せられた最近、

黄昏時の街中を撮るのが楽しくなっています。

中でも、パチンコ店の外観は面白い。

■大通公園

運河の街だったこの街の吉田川が今、緑深き公園通りになっている。

■2つの路地

偶然撮った二つの路地。その奥の風景のために押したシャッター。

■大繁忙期。

今日は例年に比べて 好調だそうです。

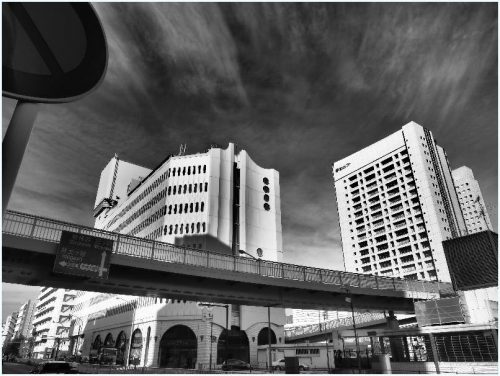

■冬入道

季節を告げなかったら、真夏の風景に見える。

その意味で季節のない街に生きているが異常続きだ。

この異変が 糸魚川の大火となってしまったのだろう。

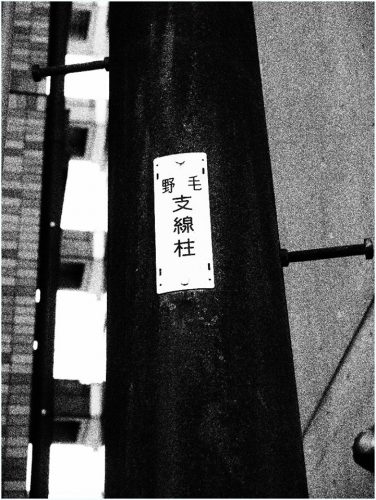

■野毛を支える!!!

ことばは面白い。ことばは使う人に関係なく光っていいる。

■誰もいないビル

まだまだ変化し続けるみなとみらい。

このビルのイルミネーションは竣工間近だからできたのだろう。

■師走

紅葉坂を下ると、根岸線の橋梁の奥にみなとみらいのビル群が並ぶ。

■横浜水道境川水路橋

相模川寒川取水堰から引地川・境川を越え、小雀浄水場へと水を運んでいる。知らないと鉄道橋のように見える。まるで水の高速道のようなものだ。

相模川から取水した水は 横須賀と横浜南部の水源となっている。

■送電線の世界も奥が深い。 ■ここどこ?

■ここどこ?

いつも歩いている道すがら。改めてその風景に驚くことがある。

いつも歩いている道すがら。改めてその風景に驚くことがある。

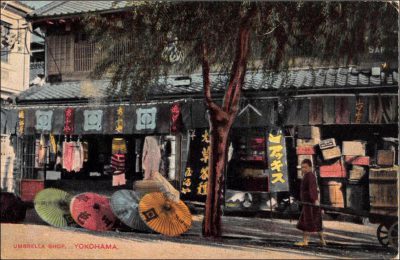

【今日の横浜】1月23日横浜輸出洋傘工業組合設立

1931年(昭和6年)の今日

横浜歴史年表に「横浜輸出洋傘工業組合が設立」されたとありました。

明治以降、和洋が区別された生活が多くあります。

和洋食、和服(和裁)、洋服(洋裁)、洋学に対しては国学としました。

洋食・洋裁は現在も残っていますが洋傘とはほとんど言いません。

完全に和傘が淘汰された結果です。

戦前の風景をみると 和傘あり、洋傘あり。

女性の服はなかなか洋風になりませんでしたが、洋傘はいち早く女性の間に普及していきました。

普及とは不思議な現象ですね。

洋傘のことを一昔前まで、こうもり傘と言いました。

語源は多説あり、開いた形がコウモリの飛ぶ姿に似ているので,明治初年にこの名がついたという説、「傘をかぶる」が「こうむる」からコウモリ説。

最も有力なのがペリーが来航した際、持ち込んだ洋傘を「その姿、蝙蝠(こうもり)のように見ゆ」と比喩したことから始まったという説です。

明治末に出版された「明治事物起原」では

万延元年にアメリカに渡った咸臨丸の提督木村摂津守(きむらせっつのかみ)が米国で一本の黒い傘を購入し帰国した際、外で使っては攘夷浪人に狙われるから屋敷の中でばかり使ったのが洋傘の使い始めと記録されています。

優れた和傘文化のあった日本ですが、最初は輸入商品でした。

まもなく洋傘を作り始め、安さと職人の技術力で、瞬く間に洋傘は<輸出商品>の花形となります。特に東京横浜で多く作られましたが、関東大震災で洋傘製造は関西に移行します。

まもなく洋傘を作り始め、安さと職人の技術力で、瞬く間に洋傘は<輸出商品>の花形となります。特に東京横浜で多く作られましたが、関東大震災で洋傘製造は関西に移行します。

昭和に入り、産業も次第に復興し横浜の傘職人さん達が、材料の調達や外国のニーズに対応するため輸出組合を設立することになったようです。

(1月23日関連ブログ)

No.23 1月23日 大正の正義

No.697 【一枚の横浜絵葉書】昔の絵葉書風景を読む。

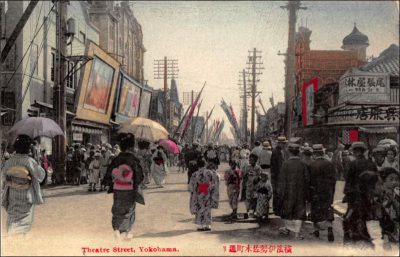

戦前の絵葉書の役割は現在の絵葉書とは少し異なります。<観光>に加えて<ニュース性>のある絵葉書が多く発行されています。

今回は一枚の読み解きにくい<風景>を探索します。

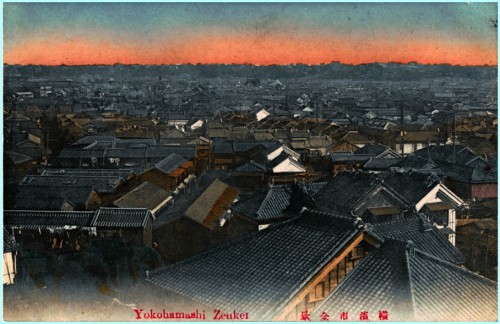

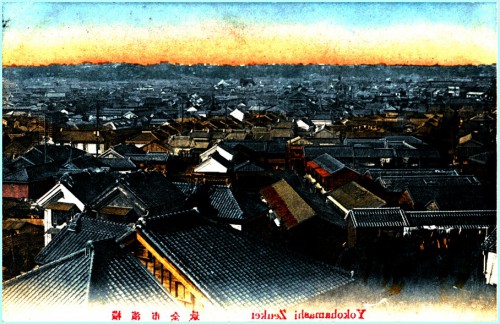

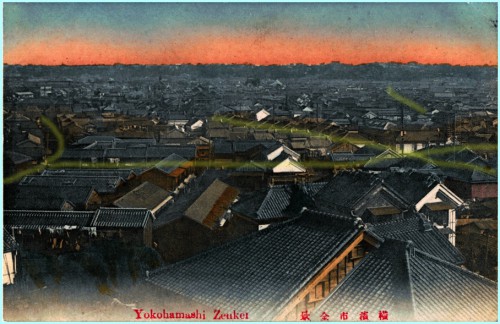

「Yokohamashi Zenkei 横浜市全景」

「Yokohamashi Zenkei 横浜市全景」

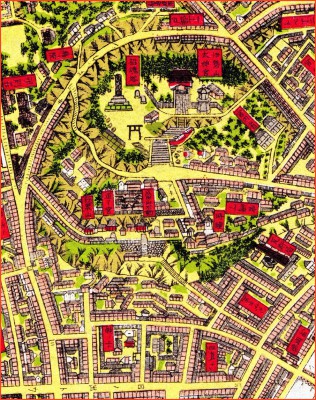

<港>や<水際>の無い横浜の全景絵葉書です。あまりに場所がわかりにくい<風景>ですね。ランドマークが良く判らない風景です。横浜全景なのに港がありません。港の無い「横浜」は市域拡張後の横浜では普通ですが、「横浜市全景」をタイトルにしているところから開港場周辺であるとは疑いがないでしょう。ということは、戦前の<組絵葉書>の可能性があります。

港の風景と住宅街の風景を対比させているかもしれません。

が、この絵葉書に写し出されている情景のみで“すこし”読み解いてみましょう。

(ヒントとなるものを探す)

「横浜市全景」という表現からこの風景が1889年(明治22年)から1927年(昭和2年)の市域拡大前の時期ではないかと推理しました。さらに1923年(大正12年)の関東大震災以前ではないかとも推理できそうです。

次に遠景から、地平線に稜線があり、この風景の撮影ポイントもある程度の高いところからと思われます。初期の横浜の特徴を良く顕している<山手側>か<野毛山側>であることは間違いないでしょう。

では、山手側・野毛側?どちらでしょうかと推理してみます。その前に、

ここで一点考えておかなければならない“要素”が「逆版」です。一応逆版画像も紹介しておきます。

<トーンを変えています>

<トーンを変えています>

昔の写真や絵葉書には時折この<逆版>がありますので注意しなければなりませんが、今回は参考程度に留めておきます。

稜線の高さが一定に見えるように視界が開け、さらには開港場の洋館などがあまり見えない場所はどこか?

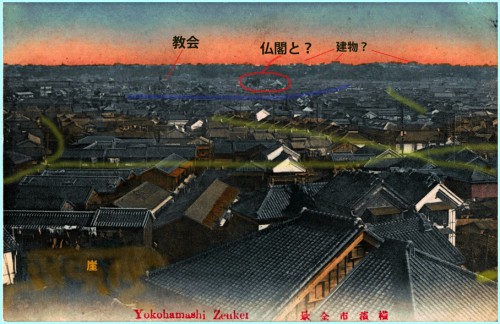

その前に、この風景に写っている<ポイント>を探します。

画像を右下から左上に向け対角線状にかなり広い道路が走っています。

※電信柱から十四・五連の大きさを読み取ることができます。

この通りに沿って、商家の家が連なっています。

ここに通りと川筋を私の推測で引いてみました。

遠景に教会・仏閣が見えます。さらに目を凝らしてみると 左上ゾーンには和風の甍が無いことがわかりますので、もしかしたら元町方向かも?しれません。

遠景に教会・仏閣が見えます。さらに目を凝らしてみると 左上ゾーンには和風の甍が無いことがわかりますので、もしかしたら元町方向かも?しれません。

稜線の上には建物らしき影もあります。

さらに基本的な風景情報としてこの<光景>は朝焼け?夕焼け?

さらに基本的な風景情報としてこの<光景>は朝焼け?夕焼け?

これらの情報をもう少し織り込んで さらなる謎解きを続けます。

(今回はここまで)

さらに探索を続けます。

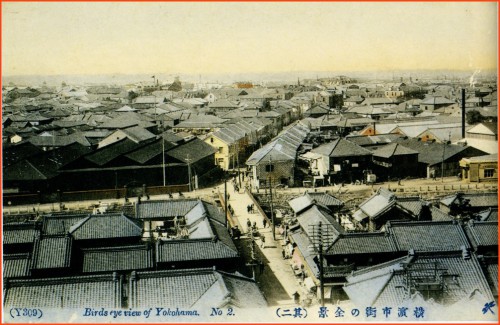

この情景は、震災で崩れた「百段坂」上からの開港場風景です。目前に堀川端がはっきり見えています。今回の謎解き風景には道路が一切見えておりません。おそらくもう少し低い位置からの風景と推理できます。

この情景は、震災で崩れた「百段坂」上からの開港場風景です。目前に堀川端がはっきり見えています。今回の謎解き風景には道路が一切見えておりません。おそらくもう少し低い位置からの風景と推理できます。

<百段坂>階段中腹としても目前に広がる風景には少し違和感を感じます。では上記画面左端のあたりから見たらどうでしょうか?そうすると<遠景>の建物がかなりマッチするように思えます。

<百段坂>階段中腹としても目前に広がる風景には少し違和感を感じます。では上記画面左端のあたりから見たらどうでしょうか?そうすると<遠景>の建物がかなりマッチするように思えます。

(20150120)時点での中間報告です。

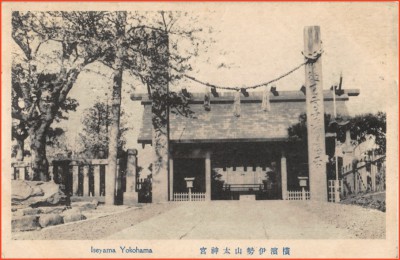

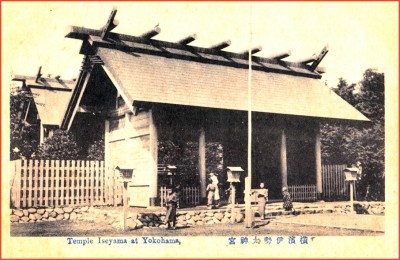

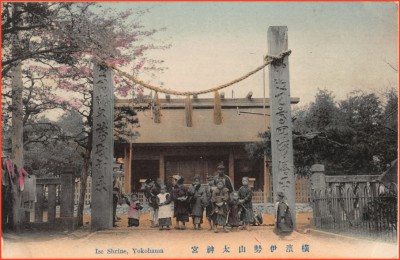

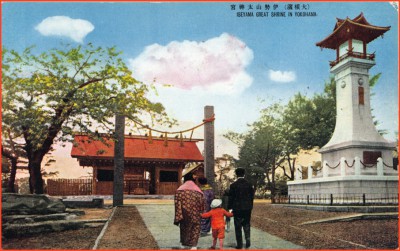

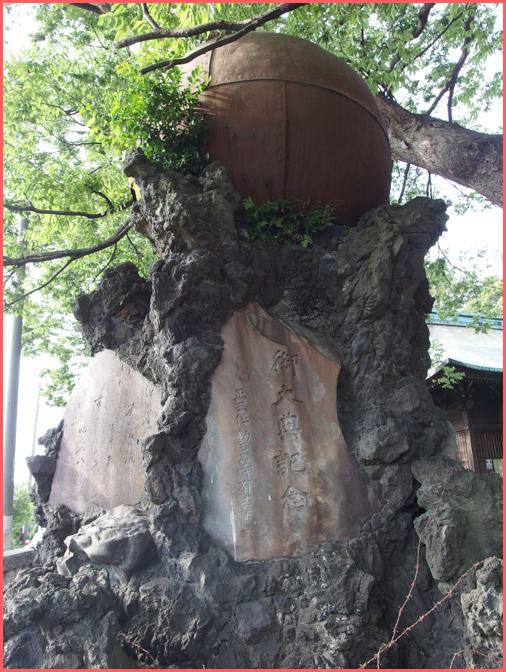

No.691 【横浜神社めぐり1】伊勢山皇大神宮

横浜の注目神社!?といえば、

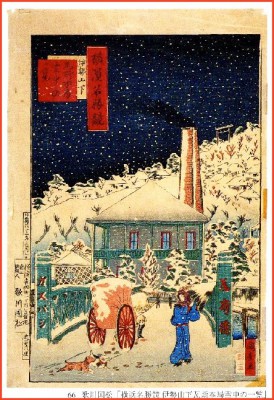

雪景色の瓦斯会社の背景に、神社が見えます。私の好きな横浜風景の一つです。

雪景色の瓦斯会社の背景に、神社が見えます。私の好きな横浜風景の一つです。

今回は関東のお伊勢様「伊勢山皇大神宮(いせやまこうだいじんぐう)」を紹介しましょう。

戦前に神社の格を表していた< 旧社格>は県社で横浜の総鎮守です。

戦前に神社の格を表していた< 旧社格>は県社で横浜の総鎮守です。

「宮崎町六四。宮司龍山庸道。祭神天照皇大神。もと戸部村東部の伊勢山(現在の掃部山公園東北端あたり)にあった大神宮(「武蔵風土記稿、戸部村」)を、明治三年神奈川県権知事井関盛艮の告諭により、野毛山に遷して伊勢山皇大神宮と称え、横浜の総鎮守と定めた。翌四年四月十五日神殿造営の工が成り、正遷宮式執行。これより所在地は伊勢山と呼ばれた。社殿は大正十二年の関東大震災で倒壊焼失したが、昭和三年再建復興した。境内社、本殿左側に、杵築宮・子の大神(子神社はもと野毛の鎮守で、旧所在地野毛町)。裏参道に水神宮。神殿唯一神明造、鋼板茸。境内三千九百五十五坪。例祭日五月十五日。境内には明治十年西征陣亡軍人之碑(明治一二年建立)、以徳報怨・蒋公領徳碑(昭和六一年)、万葉歌碑(犬養孝書・昭和六三年)などがある。(「横浜西区史」より)」

この伊勢山皇大神宮、表参道と裏参道があります。表参道前には「2014年10月」に移転オープンした「市民ギャラリー」があります。裏参道から出ると「横浜能楽堂」や「県立音楽堂」「掃部山公園」が近くにあり、散策には最高です。伊勢山皇大神宮・掃部山公園は桜の名所としても知られいます。春先、桜の時期にはとても美しい花見風景が広がります。

お宮参り以外にも、見どころチェック場所が多くあります。

お宮参り以外にも、見どころチェック場所が多くあります。

●謎の記号が隠れています!

ここには、極めてマニアックな明治時代の<記号>が残っています。

No.143 5月22日 横浜遺産、あまりに無名!

●ここに名物教師が残した万葉集の碑があります。

No.338 12月3日 (月)八の1418(加筆)

※一方で、伊勢山皇大神宮は自慢できない日本初の破産神社として全国にその名をとどろかせてしまいました。

宮司とその親族らが始めたホテル経営(ホテル海洋亭)が破綻し神奈川県神社庁が神宮の運営を直轄しましたが「ホテル部分の資産価値が大幅に低下、多額の債務が経営を圧迫し、横浜地方裁判所に自己破産を申請、2003年(平成15年)4月7日に破産宣告を受けた。 負債は債権者2社に対し85億6500万円。神社本庁に属する神社で初めての破産となった。 ホテルは2006年(平成18年)11月27日破産宣告を受け、営業を中止した。」

このホテルのバーカウンターから眺める横浜港は渋くて良かったんだけどな。

その他のリンク

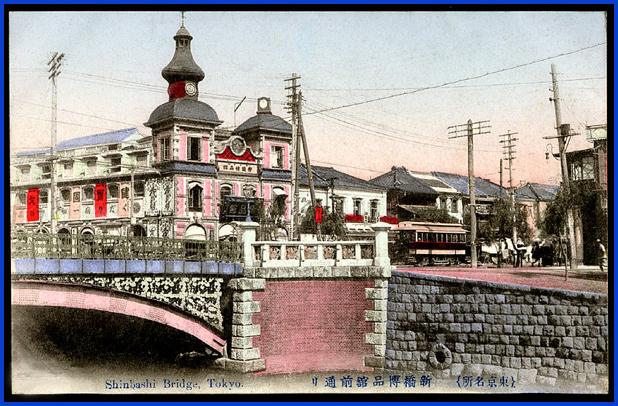

【番外編】古い葉書を読み解く

【芋づる横浜物語】縁は異なもの味なもの3

今日は共進会を紹介した【芋づる横浜物語2】の続きを紹介します。

【芋づる横浜物語1】

【芋づる横浜物語2】

明治初期、文明開化を実感する空間がいろいろ登場します。野外では鉄道、馬車や人力車に洋風の服装の外国人が町を闊歩する姿が登場し、洋館が建ち並びました。

飲食店も江戸時代とは異なる洋風のシツラエが目立ってきます。そしてさらに一般庶民が文明開化を実感したのが「新しいスタイルのお店」の登場です。

その一つに「勧工場」(カンコウバ、カンコバとも)があります。「勧工場」とは大型の共同店舗のことで、1878年(明治11年)1月東京府営として麹町区永楽町辰ノ口に誕生しました。

「勧工場」誕生のイキサツは、東京府が上野で開催した第一回内国勧業博覧会で売れ残った商品をまとめて“在庫一生処分”するために繁華街の一角に“店舗”を開いたものです。

ところが 意外と好調に売り上げを伸ばし、流行の商品が購入できるということで、いわゆる「百貨店」の前身として全国各地に登場します。

1880年(明治13年)には公営から民営となり明治20年代から30年代に最盛期を迎えます。

地域によっては「勧業場」「勧商場」とも呼ばれました。

「勧工場(かんこうば)」の話題性は、

江戸時代のスタンダードモデルだった“座売り”に代っで

商品を並べて販売する“陳列販売”を採用。

同一価格で販売したことが商業革命を起こします。

現在では当たり前の土足で店舗内に自由に出入りすることも「勧工場」が先駆けでした。

(一世を風靡)

勧工場は流行の最先端ショップとして一世を風靡します。

その現れとして、明治・大正期の文学エッセイに勧工場が登場します。

夏目漱石は「門」で

「そう云う時には彼は急に思い出したように町へ出る。その上懐ふところに多少余裕でもあると、これで一つ豪遊でもしてみようかと考える事もある。けれども彼の淋しみは、彼を思い切った極端に駆かり去るほどに、強烈の程度なものでないから、彼がそこまで猛進する前に、それも馬鹿馬鹿しくなってやめてしまう。のみならず、こんな人の常態として、紙入の底が大抵の場合には、軽挙を戒る程度内に膨んでいるので、億劫な工夫を凝よりも、懐手をして、ぶらりと家うちへ帰る方が、つい楽になる。だから宗助の淋さびしみは単なる散歩か勧工場縦覧ぐらいなところで、次の日曜まではどうかこうか慰藉されるのである。」

と豪遊したいが見るだけしかできない“勧工場”を描いています。

この他 「虞美人草」「それから」等でも勧工場が登場します。

また 永井荷風は「あめりか物語」で Department storeを「勧工場」と訳した最初といわれています。

その他 高浜虚子、国木田独歩、尾崎紅葉 らがエッセイや日記に「勧工場」を描くほど当時の日常風景だったといえるでしょう。

勧工場出口になりぬ夏の月 籾山柑子(もみやま かんし)

勧工場目をひく物のかずかずを並べて見する故に喜ぶ 石川啄木(いしかわたくぼく)

新しきにほいなによりいとかなし勧工場のぞく五月のこころ 北原白秋

(横浜の勧工場)

島崎藤村の短編小説に横浜の勧工場が登場します。

「雑貨店」で「横浜 伊勢佐木町の繁華な通りにある高橋雑貨店は、正札付きの日用品を置き並べて、いっさい掛け値なしに売るという便利な店である。この店がかりは高橋となる前の店主の意匠で、以前にもかなり繁盛したものであったが、ふとしたことから貸金の抵当として日本橋富沢町にある木綿問屋の大将の手にはいった。それを高橋のだんなが引き受けて、新たに店開きをしたのである。(中略)この雑貨店は、言わば小さい勧工場のような見世がかりで、是程の人手があってもまだ不足を感じた位である。」と描きました。

作家 島崎藤村は実際に伊勢佐木にあった雑貨店「まからずや」を手伝っていた時期があり、前述の一文はその頃の体験をモチーフにしたものです。

横浜にも勧工場がありました。

『横浜沿革誌』の1882年(明治15年)2月の項で

伊勢佐木町一丁目に「帝国商品館」と向かい合う「横浜館」の二つの勧工場が登場します。また、「横浜繁盛記」(横浜新報社)1903年刊でも

1882年(明治15年)の春に劇場や勧工場、飲食店ができ、賑わい当時四軒の勧工場が伊勢佐木町にあったことを伝えています。

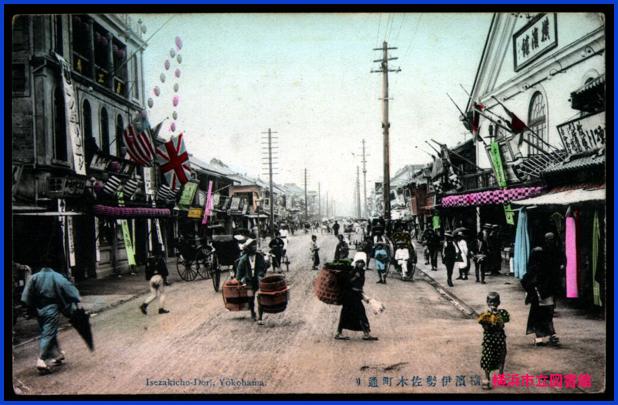

当時横浜最大の繁華街「伊勢佐木」を描いた“絵はがき”にも勧工場が描かれています。

<横浜市立図書館DBより>

※横浜市立中央図書館が販売している横浜絵葉書の復刻版に収録されています。

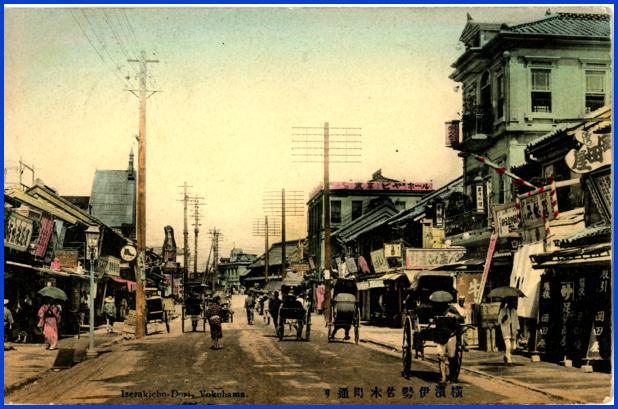

もう一枚著者所有の伊勢佐木町が描かれている絵葉書もこのブログを書くために資料を探している時に勧工場「帝国商品館」と「横浜館」が描かれていることが解りました。消印から明治43年以前の絵葉書です。

東京ビアホールを頼りに調べてみると

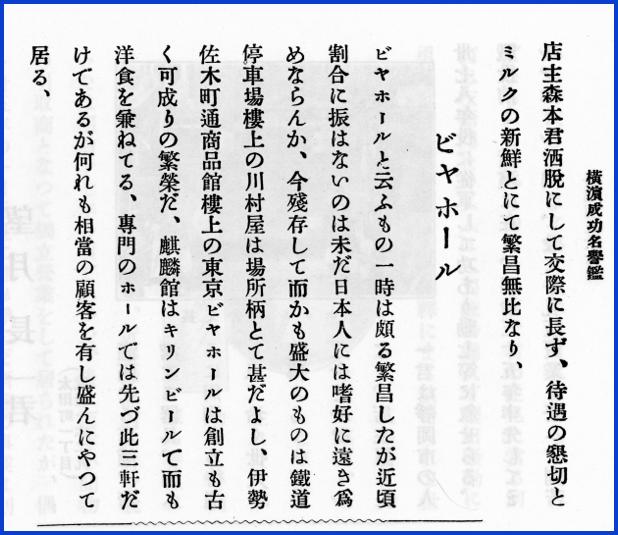

『横浜成功名誉鑑』に

「商品館楼上の東京ビヤホールは創立も古く可成りの繁栄だ」

から「東京ビアホール」の看板は「帝国商品館」であることが確認でき、横浜市立図書館「伊勢佐木町」とは反対側からの図であると思われます。

※余談 桜木町駅の「川村屋」の記事も載っています。

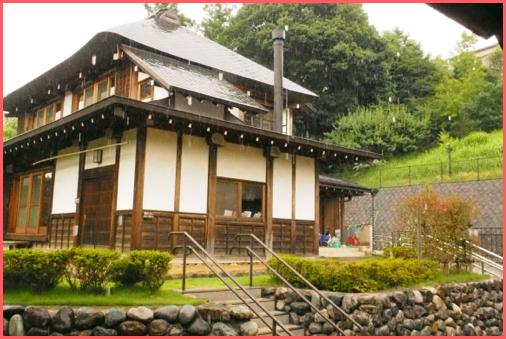

実際のイメージは

横浜市都筑区にある「横浜歴史博物館」常設展示場には明治期のコーナーで「横浜館」のファサードを復元しています。

※勧工場の誕生時期に関する諸データは多数ありますが「鈴木秀雄 勧工場と明治文化」が詳しく参考にしました。

(百貨店の原型)

「勧工場」は百貨店の原型となり、商業革命を起こします。

しかし、「勧工場」は消費者のニーズから次第にかけ離れ長く続きません。

1902年(明治35年)東京市の統計では

勧工場 27店

入居店数 2,149店

年間売上高 790,708円

この明治35年を境に年々勧工場は減少していきます。

明治35年 27店

明治36年 26店

明治40年 19店

明治44年 10店

大正3年 5店

(東京市統計)

明治32年に開業した「帝国博品館勧工場」が現在もその名を残しています。

銀座通り新橋寄りにある「銀座博品館」は1930年(昭和5年)に廃業した「帝国博品館勧工場」の名を1978年(昭和53年)に復活させたものです。

伊勢佐木の「横浜松坂屋 (ノザワ松坂屋)」閉店の後にオープンした「カトレヤプラザ伊勢佐木」はまさに平成の勧工場復活といえるかもしれません。頑張って欲しいものです。

伊勢佐木商店街もいずれ調べてみたい関心領域です。

【閑話休題】横浜の風景、ここはどこでしょう?

今日は、場所当てクイズです。

かなり解りにくい風景です。でもヒントはちゃんと隠れていますよ。

写真No.1<ノーヒントです。気がつくとかなり目立ってます>

写真No.2<ノーヒントです。どこかというより、何か見えないものありませんか?>

写真No.3<京急のある駅です>

写真No.4<バードウォッチング用の覗き穴です>

写真No.5<最近デビューした古民家です>

写真No.6<鉄系なら おわかりですね>

写真No.7<ノーヒントです>

写真No.8<これもノーヒントです。>

写真No.9<ノーヒントです。>

写真No.10<一瞬 ルーブル?ってわけないか>

写真No.11<下流に向かって撮影しています>

写真No.12<ノーヒントです。>

写真No.13<ノーヒントです。>

写真No.14<ちょっと解りにくいかもしれません。遠景に閉鎖されたシアターが見えます>

写真No.15<右上の建物がヒントです>

写真No.16<画像に施設名が見えます。お気に入りの設計です>

写真No.17<この撮影場所はもう無くなってしまいましたがどの辺か?わかりますか>

写真No.18<花見の名所です>

写真No.19<ノーヒントですが、かなりの繁華街です。>

写真No.20<ノーヒントです。>

写真No.21<海岸に近い、元同潤会があったあたりの公園です>

写真No.22<ノーヒントです。>

写真No.23<江戸時代に橋があった場所ですって>

写真No.24<ノーヒントです。駅まえです。>

(写真差し替え中)

写真No.25<タイルに特徴があります。県庁ではありません。公園です>

写真No.26<橋の無い親柱だけの風景>

写真No.27<ここがわかったらかなりの橋マニア>

写真No.28<プレートがヒントです>

********************************************

【一枚の地図から】昭和27年の観光地図

手元に一冊の観光案内書があります。

「日本案内記」関東編

昭和二十七年四月発行

監修は運輸省

編集は運輸省の外郭団体の観光事業研究会。

発行も財団法人 日本交通公社です。

日本交通公社は

1912年(明治45年)3月に外国人観光客誘客促進を目的として設立された団体です。

1942年(昭和17年)財団法人東亜旅行社に改組

1945年(昭和20年)財団法人日本交通公社に改称し

英文名称(Japan Travel Bureau) JTBに改称します。

「この法人は、旅行及び観光の健全な発達と観光関係事業の向上発展に関

する事業を行い、我が国の観光文化の振興に寄与することを目的とする。」

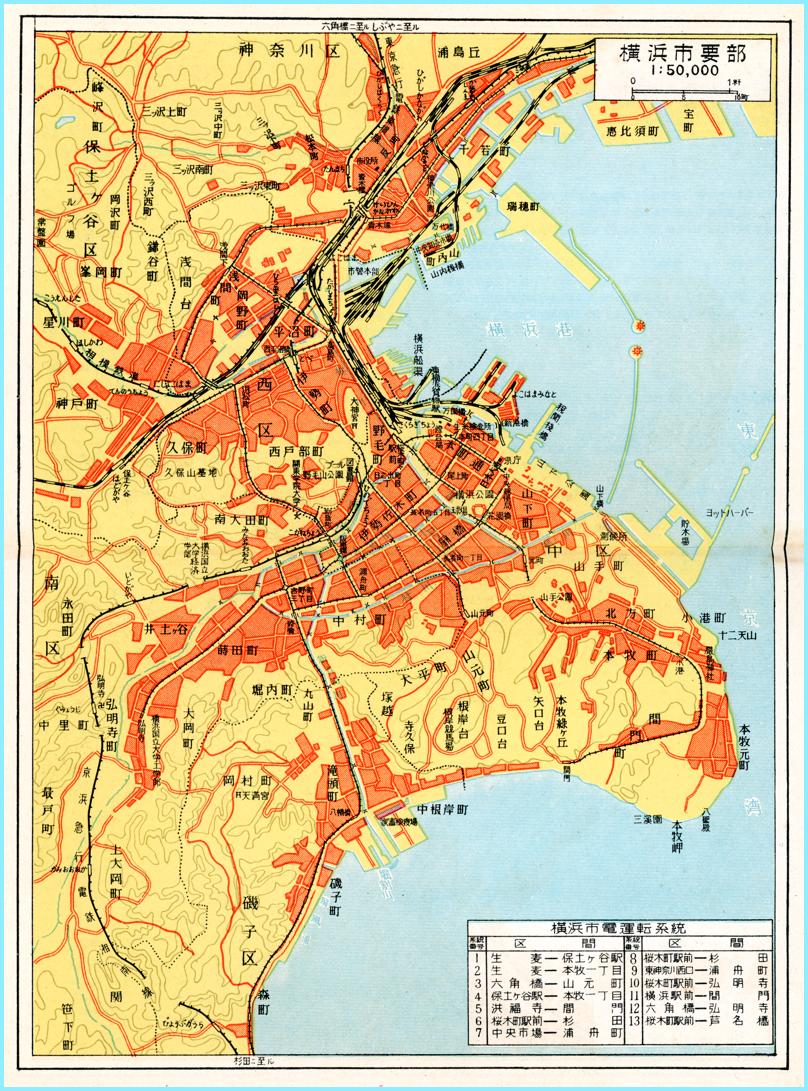

この観光ガイドに折込まれている横浜の地図を元にこの時代を旅してみましょう。

この観光案内が発刊された時期は昭和27年4月です。観光マップは昭和26年頃のものをたたき台にしていると思われます。昭和26年という時期は、

□ マッカーサーが、朝鮮戦争の対応でトルーマン大統領と対立し解任

□大惨事となった国鉄桜木町電車火災事故(4月24日)

□ラジオ東京(現:TBSラジオ)が開局。

未だ 朝鮮戦争中の日本で、横浜の接収まっただ中の状態でした。

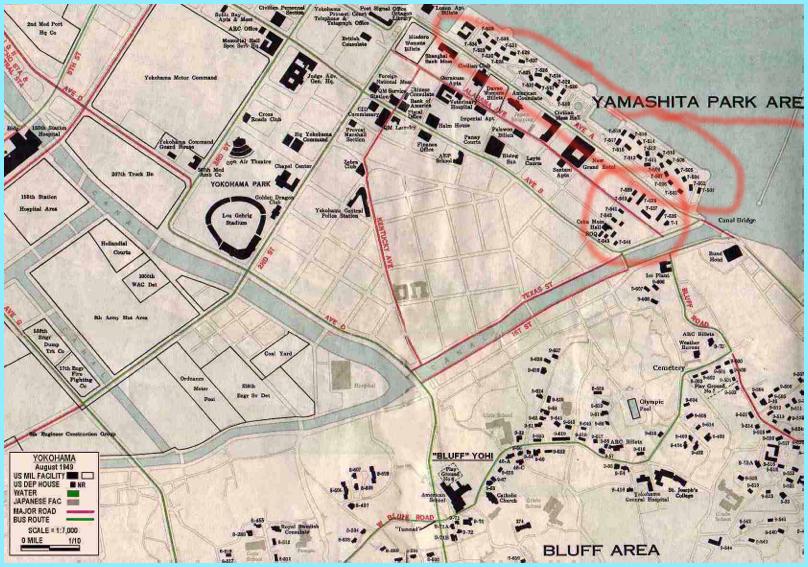

(山下公園)

当時、山下公園は接収地で米軍宿舎が建っていました。

山下町の海岸通り・水町通り周囲は市街地の区分は無く空白が目立ちます。この周辺の多くが米軍によって接収されていた状態を表しています。

ホテルニューグランドがポツンと表記されているのが分かります。

山下公園は1954年(昭和29年)から段階的に接収解除され、1961年(昭和36年)には再整備が完了し、ほぼ現在の姿となります。この地図は解除直前ですね。

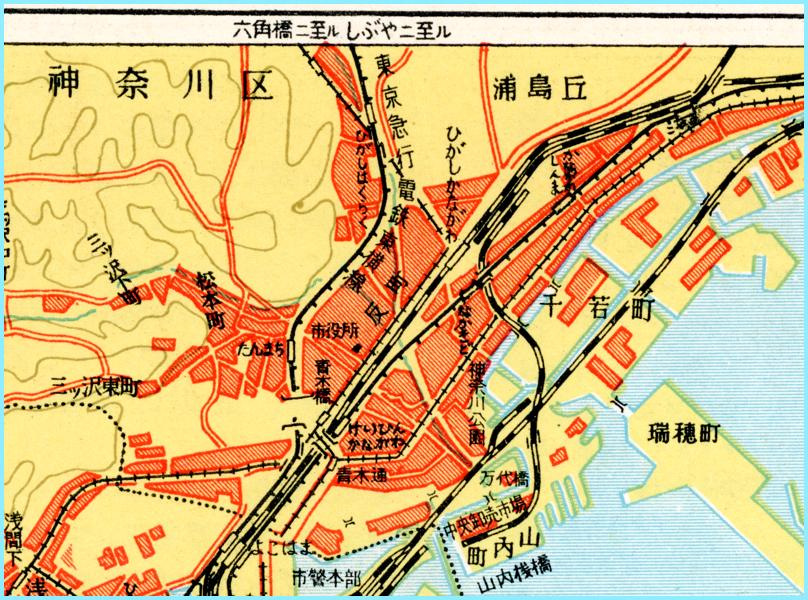

(東神奈川)

東神奈川駅周辺を拡大してみました。

現在とどこが大きく変わっているでしょうか?

鉄道路線から見ていきましょう。

横浜市電の路線があります。

京浜急行路線には旧名「京浜神奈川駅」が表記されています。

1956年(昭和31年)現「神奈川駅」に改称します。

この「京浜神奈川駅」は位置と名称が変わるので歴史的にはやや面倒な駅です。

ここでは京急の「神奈川駅」についてざくっと変更の歴史を紹介しましょう。

[]内の駅名は全て旧または廃止された駅名です。

※川崎駅より東京方面は省略します。

1905年(明治38年)に

[川崎駅]〜[神奈川駅]( 神奈川停車場前)が開通します。この時、路線内に幾つか駅が開業し神奈川寄りに[(京急)反町駅]が開業します。

1925年(大正14年)に

[神奈川駅]が[京浜神奈川駅]に変更されます。

→この時は[川崎駅]〜[京浜神奈川駅]が営業区間です。

[京浜神奈川駅]から路線が少し延伸します。

1929年(昭和4年)に

[京浜神奈川駅]〜[(仮)横浜駅]が月見橋近くに開業します。

この間約200mです。

1930年(昭和5年)に

[(仮)横浜駅]が300m延伸し【横浜駅】が開業します。

[(京急)反町駅]を廃止。

[青木橋]を開業します。

[京浜神奈川駅]を廃止し[青木橋駅]を[京浜神奈川駅]に改称します。

1956年(昭和31年)に

[京浜神奈川駅]が【神奈川駅】に改称し現在に至ります。

※かえって複雑で分かりにくくなった感じですが?

横浜駅が桜木町から二度引越をしている影響で、伝統ある!「神奈川駅」が国鉄東海道から無くなり、京急も変更しなごりが少し移動し「神奈川駅」として残っています。かつての偉大な「神奈川駅」はほんの少し“なごり”が残っています。

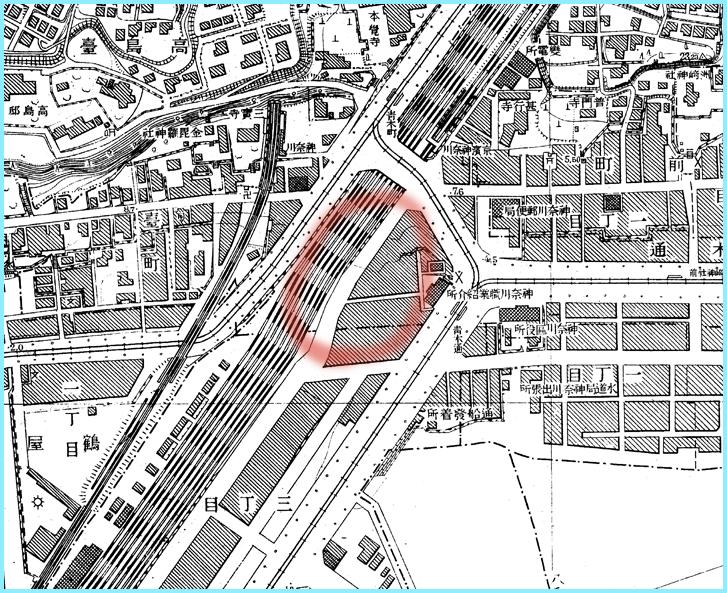

(仲木戸陸橋)

京浜急行「仲木戸駅」にも語り尽くせない物語があります。

1905年(明治38年)

最初は[中木戸駅]という名で開業します。

「仲木戸駅」となったのは1915年(大正4年)[京浜神奈川駅]となった時期と同じ頃だそうですが資料は未確認です。

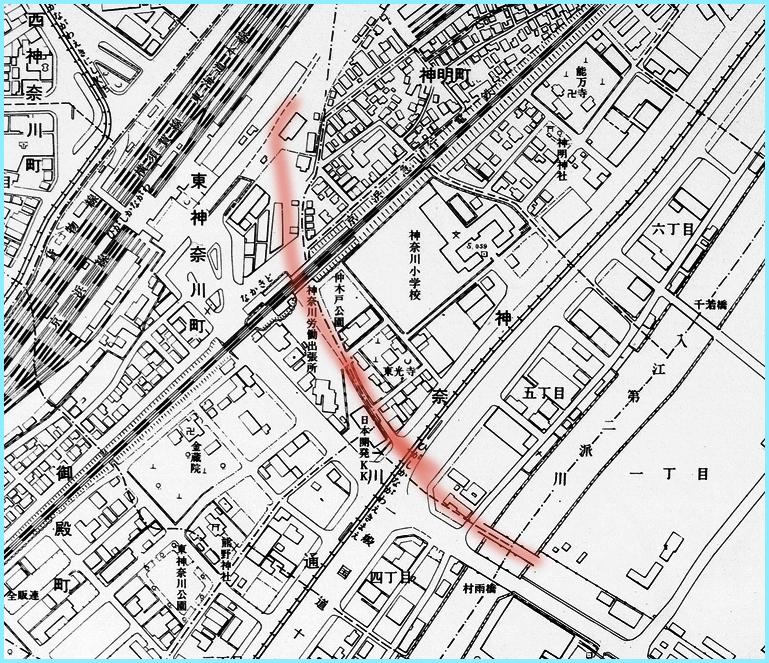

現在

「仲木戸駅」の近くに京浜東北線「東神奈川駅」がありペデストリアンデッキで結ばれています。

この京浜急行線と京浜東北線に挟まれたエリアは戦後未整備のまま時間が流れ、整備されたのはごく最近のことです。合意形成に長い時間がかかり神奈川区の重要懸案事項でしたが、関係者の努力で現在の区画整理が実現しました。

「東神奈川駅」は横浜線の乗換駅として利用者が多い駅ですが、

歴史的には「仲木戸駅」の方が先輩です。

1908年(明治41年)

横浜鉄道株式会社が「八王子」「東神奈川」を開通させます(現横浜線の開通)。

この時、

東海道本線のメインが「神奈川駅」だったので

その東にある駅ということで「東神奈川」と命名されます。

(高架化せよ)

横浜鉄道線が後に開設しますが、貨物線を海岸まで延伸させるために

京浜電気鉄道は“高架化工事”を余儀なくされます。

「横浜鉄道」が「京浜電気鉄道」を横切るので

「京浜電気鉄道」は高架にしろ!

ということになります。

現在の京急に乗ると良くわかります。

現在の神奈川新町を過ぎたあたりから徐々に高くなり、「仲木戸駅」を過ぎたあたりから下がりはじめ滝野川あたりで地上に戻ります。

なぜこのような無理が通ったのか?当時の横浜鉄道も“民営”で国鉄ではありませんでしたが開業して2年、1910年(明治43年)国有化され「八浜線(はっぴんせん)」となります。

鉄道路線として

国鉄「八浜線(はっぴんせん)」の計画が京浜電気鉄道より法律的に上位になるため、「八浜線」の路線計画が優先されることになります。

京浜電鉄は開設が手軽だった「軽便鉄道法」

横浜鉄道のちの国鉄「八浜線」は「私設鉄道法」の制約を受けました。

京浜電鉄が高架化し、「仲木戸駅」近くを「八浜線」から繋がる貨物支線が「海神奈川駅」まで開設します。

1959年(昭和34年)4月1日に

貨物支線の「東神奈川駅」〜「海神奈川駅」間は廃止され

この路線のなごりが現在も残っています。

(つづく)