ホーム » 2012 (ページ 16)

年別アーカイブ: 2012

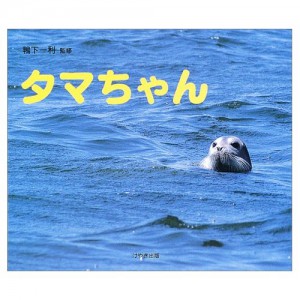

No.239 8月26日 (日)タマちゃん調べ出したら止まらない

覚えていますか?

2002年(平成14年)8月25日から2003年(平成15年)3月14日にかけて横浜市内の河川に現れたアゴヒゲアザラシのタマちゃんのこと。

2002年(平成14年)8月26日の今日、全国に報道された日です。

(※25日、26日不明ですが 26日付けで紹介します)と

気軽に今日は夏休みを兼ねて30分くらいで作成し流そうと思っていたら大間違い。

徹夜して調べてしまいました。

|

| 本にもなった「タマちゃん」けやき出版 |

「タマちゃーん」と声をかける子供達。テレビニュースでも連日の「タマちゃん」報道合戦が始まりました。

そのそもこの「タマちゃん」騒動は2002年(平成14年)8月7日に多摩川の丸子橋付近で発見されフジテレビで報道されたことがキッカケです。

10日後、17日で一旦「タマちゃん」が多摩川から姿を消します。

ところが、横浜市内の鶴見川水系で8月25日再登場情報が寄せられ「タマちゃん」フィーバーにまたまた火がつきます。大綱橋付近、鷹野大橋で多くの発見情報、TVのカメラ映像もしっかり「タマちゃん」を流します。

専門家も登場し“オスのアゴヒゲアザラシ”であることが確定します。

アゴヒゲアザラシ

Wikiでは

アゴヒゲアザラシ(顎鬚海豹)はアザラシ科アゴヒゲアザラシ属に属する海棲ほ乳類。北極海周辺からベーリング海、オホーツク海に分布するアザラシ。個体数は50万頭で半数がアラスカ海域に生息する。

|

|

spaceaero2(徳島県那賀川河口付近のナカちゃん)

|

ざくっと横浜登場以降のタマちゃん

2002年8月25日〜8月30日(鶴見川)

2002年9月12日〜9月13日(帷子川)

2002年9月15日〜9月24日(大岡川)

2002年9月29日〜2003年3月14日(帷子川)

※2002年新語・流行語大賞の年間大賞に選出

※2003年03月11日に捕獲騒動が発生します。

さすがタマちゃん騒動を避け、消えます。

(埼玉県へ転出)

2003年4月20日〜4月23日 (中川)

埼玉県越谷市東町5丁目の中川に登場。

2003年4月30日〜4月12日 (荒川)

5月4日発見の情報もあります。(朝霞市上内間木付近)

当時、赤い糸がついた釣り針が右目尻付近に刺さっていたことで心配する声、報道でいっぱいでした。

※これらの発見された「タマちゃん」が同一かどうか?DNA鑑定までしているそうです。(結果 同一とのこと)

「タマちゃんと挨拶?!」取材の話

http://www.abn-tv.co.jp/column/naisyo/index.htm?id=6

パンになったり、都市伝説になったり、一騒動起ったタマちゃん、極めつけは「住民票」と「捕獲騒動」でしょう。

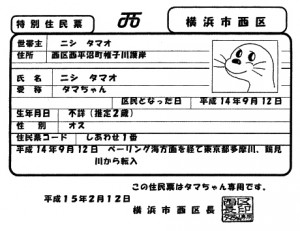

■特別住民票

鶴見川に現れた「タマちゃん」2003年2月12日横浜市より特別住民票を与えられ西区民となります。

登録氏名は西玉夫(にし たまお)さん。

これには住民基本台帳コードも付番したとのこと。

実はちょうどこの頃“住基ネット問題”勃発中で「横浜市」は「安全が確認できない」理由で全員データ送信を見送ったばかり。

2006年5月になってようやく、「安全が確認された」として未送信だった82万人のデータを総務省に送信した経緯があります。「西玉夫」氏の登録は総務省への痛烈なイヤミ?だったのかも。

※住民票発行の根拠となる法律は存在しないらしい。 法的には市町村や特別区が配付する広報印刷物の一種にすぎない?

これ以後、各地で発見された野生動物の出没で特別住民票を発行する自治体が相次ぎます。

■ウタちゃん(2002年(平成14年)9月19日)

ウタちゃんは宮城県本吉郡歌津町(現・南三陸町)の伊里前川に2002年9月19日から3日間いたワモンアザラシの子供。

■カジちゃん(2002年(平成14年)12月30日)

那珂川に現れたアゴヒゲアザラシ。

カジちゃん、せいちゃんは、2002年(平成14年)12月30日頃から新潟県北蒲原郡聖籠町次第浜の加治川の河口付近に出没していたゴマフアザラシである。体長約80cmで子供とみられる。

■ナカちゃん(最初の発見は不明)

ナカちゃん( 2006年8月27日まで)は、2005年11月2日に徳島県那賀郡那賀川町(現・阿南市)の那賀川の中州に現れたメスのアゴヒゲアザラシのこと。特別住民票上の氏名はです。

「ナカちゃん」に関してはこんな対応に関する文書が出されています。皆さん大変ですね。

アゴヒゲアザラシ「ナカちゃん」に係わる事務所の対応について

平成17年 那賀川河川事務所

http://www.skr.mlit.go.jp/kikaku/kenkyu/h18/pdf/ronbun09.pdf

そして、この「タマちゃん」騒動は、広報戦略(ペイドパブ)だったそうです。

あなたは「PR」を知っていますか?

http://www.city.kawasaki.jp/20/20bunken/home/site/jichi/suishin/suishin1/jsi03-img/jsi03_02kouenkaisiryo.pdf

河川ライブカメラ(多摩川のタマちゃんを映像で確認)

http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin_index034.html

確かに、全国で三番目に汚い川「鶴見川」(誤解、誤報)の喧伝は各方面に大きな影響がありましたからね。

「鶴見川」の水質はワースト3ではありません!(当時も)

http://www.tr-net.gr.jp/trネットの活動/鶴見川流域シンポジウム-鶴見川の水質ワースト1/7-相対評価・ワーストランクはもういらないので

「鶴見川の水質ワースト1は本当か?」

http://www.tr-net.gr.jp/trネットの活動/鶴見川流域シンポジウム-鶴見川の水質ワースト1

報道の力、思い込みの怖さ!再度考えてみましょう。

No.238 8月25日(土)日伊友好の歴史

今日8月25日は、イタリアと日本が1866年に通商条約を締結した日です。

同時に、

7年後の1873年(明治6年)8月25日にイタリア国王室が伊太利亜国軍軍艦ガリバルディ号で世界一周の途中、初めて(日本)横浜港を訪れた日でもあります。

この時代の日本と伊太利亜(イタリア)の関係について横浜を舞台に

少し紹介しましょう。

|

| イタリア王国 国旗 |

日本とイタリアの出会いは?

13世紀に遡ります。

歴史上有名なイタリア人、マルコポーロが日本をジパングとして紹介した事に始まりますが彼は中国で日本を知り紹介どまりでした。

両国の通商が始まるキッカケとなったのが欧米列強の5カ国通商条約締結でした。イタリアも遅れて1866年8月25日(慶応2年7月16日)に日伊修好通商条約を締結します。締結目的はイタリアにとって、日本の絹が必要だったからです。

絹交易の歴史は「シルクロード」の名があるように6世紀から中国の上質な絹を求めてヨーロッパと中国の交易が盛んになります。

次第に自国でも絹の生産が行われるようになってきますが、中でも北イタリア地域の絹が生産力と技術力でブランド力を付けていきます。

現在でも世界有数の高級シルクの集積地が北イタリアのコモです。

(コモと横浜については最後のところで)

絹製品はヨーロッパの王室・貴族、中産階級に絶大な人気商品でした。ところが、1850年代の終わりから60年代初頭にかけてヨーロッパでは毎年蚕卵に悪疫が発生し、中でも絹産業が売り物だった北イタリアは、大打撃を受けます。すでにオランダ経由で日本の絹の水準を知っていたイタリアは積極的に日本との通商条約締結に動きます。

この時に通商使節として来日したマジェンタ号船長、海軍中佐ヴィットリオ・アルミニヨンは見聞録を著し、幕末の日本の様子をかなり好意的に紹介しています。通商条約締結によって日伊交易が開かれますが、締結直前の1860年までイタリアは群雄割拠の小国分立状態でした。1861年にサルデーニャ王国がイタリアを統一しイタリア国王が成立し、サルデーニャ国王ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世が統一イタリアの国王となり、富国強兵のために絹産業の復活が急務だったのです。

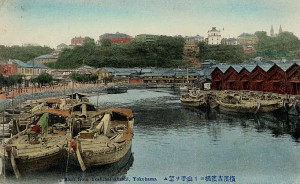

1873年(明治6年)8月25日、横浜港に入港したガリバルディ号には、艦長デル・サント大佐以下乗船員とジェノバ公候トンマーゾ・アルベルト・ディ・サヴォイア殿下が乗船していました。

|

| 王室 紋章 これスカーフ?ですよね |

彼らの詳細な行動記録は(未調査のため)不明ですが、世界一周の途中日本に立ち寄ったものです。

(ジェノバ公候)

トンマーゾ・アルベルト・ディ・サヴォイア殿下はイタリア王国の王族で、第2代ジェノヴァ公です。1854年2月6日生まれで、横浜港を訪れたときは、19歳の若さでした。

1869年(明治2年)に欧米列強の中では最後となった日墺修好通商航海条約のオーストリアも世界一周の途中に横浜港を訪れます。

No.231 8月18日 (土)give a twenty‐one gun salute.

この時代は、軍艦による世界一周は“国力”を誇示する重要な軍事プレゼンスでもありました。アメリカ海軍による太平洋艦隊の大プレゼンス(1908年)は有名です。(別項10月18 日で紹介します)

1873年(明治6年)にイタリア皇室が横浜に入港した同時期、1873年(明治6年)の5月から6月にかけて日本の岩倉使節団が10番目の公式訪問国イタリアを訪れ、約一か月間滞在し9月に横浜に帰港します。

(コモ・ヨコハマ)

北イタリア、スイスに隣接するコモは、古代よりローマ帝国皇帝やユリウス・カエサルが保養のために訪れた高級リゾート地であると同時に、シルク製品の集積・生産地としてトップブランドを誇っています。

コモのシルク産業の歴史は16世紀にまで遡ります。桑の栽培、養蚕にはじまり、18世紀にはシルク製品の生産を開始します。

他のシルク生産地が(中国の上質で安い絹に負け)産縮小する中こつこつと歩みを重ね、1861年イタリア統一を経た戦後、最盛期を迎えます。

かつてはネクタイ等の「先染織物」産地として有名でしたが、近年「後染織物」が主流となっています。織り上げた生地に染色やプリントを施した衣服やスカーフなどを生産、アルマーニやグッチ、プラダ等のイタリア・モード・ファッションの供給基地の役割を担いヨーロッパのシルク製品市場の約80%を占めていましたが、欧州不況でシルク産業が急激に縮小し危機的状況と言われています。

実はコモと(かつて)並び称されたのが横浜のシルク産業、中でも型染めの捺染はコモかヨコハマかと競った時代がありました。戦後、世界の需要が中国、ベトナム産にシフトし横浜捺染業界は一気に縮小します。

が、それでも 技術力・開発力のある企業は横浜もコモも同様に生き残っています。

(横浜とシルクのテーマも欠かせません。どこかでまとめたいと思います)

(余談)

横浜・イタリアといえば ナポリタン!ですね。横浜ニューグランドホテル発の洋食ナポリタンは、横浜オリジナル!です。

http://naporitan.org

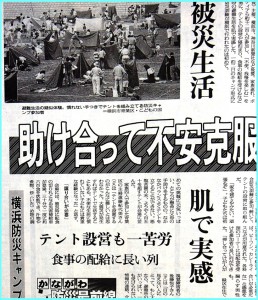

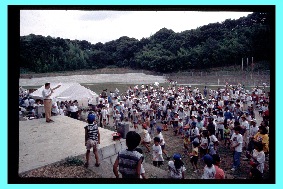

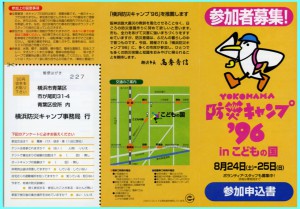

No.237 8月24日(金) 防災は体で覚える!

1996年(平成8年)8月24日(土)の今日、

二日間にわたって開催された横浜防災キャンプ96がこどもの国特設会場で行われましました。

670人の参加者が真っ暗闇と野宿を通して被災体験をしました。

今年も9月1日は、

平成25年第34回九都県市合同防災訓練です。

参加されない方もちょっと意識を防災に向けてみましょう。

http://www.9tokenshi-bousai.jp/kunren/

幹事都県市は千葉市です。

5月5日のブログでも「横浜防災キャンプ96」について紹介しました。

No.126 5月5日 私がこどもの国を選んだ訳

内容が重なる部分もありますが、今日は

横浜防災キャンプ96の開催内容を紹介します。

(企画背景)

この企画背景には

1995年1月17日未明、関西を襲った阪神淡路大震災があります。

311東日本大震災の16年前の大惨事です。

私たちは阪神淡路の教訓を活かす事ができたのでしょうか?

あの阪神淡路大震災直後の96年当時でも、関東の一般家庭では現実感がありませんでした。自治体の防災関係者も、市民の防災訓練への参加意識が低いことに危惧していました。そこに「有料の防災訓練」を横浜市に提案したのですから

企画当初、有料で防災訓練に参加者を集めるのは難しいと各方面から反対、企画変更を示唆されましたが、結果 670人もの参加者で行われました。

(実施概要)

開催日:1996年8月24日(土)から8月25日(日)

会 場:こどもの国総合グランド 横浜市青葉区奈良町

主 催:横浜防災キャンプ実行委員会

後 援:横浜市、横浜市医師会、横浜ボランティア協会、横浜YMCA、日本赤十字社、朝日新聞社、神奈川新聞社、産経新聞社、テレビ神奈川、東京新聞、日本経済新聞社、日本放送協会横浜放送局、毎日新聞社、読売新聞社、アールエフラジオ日本、エフエム横浜、TBS、東急ケーブルTV

特別協力:TBSラジオ、TBS緑山スタジオシティ

募集要項

参加資格:横浜市内在住者、横浜市内勤務者で

主に、親子または子供と保護者 子供は小学生以上

未成年者単独の場合は保護者の同意書が必要

申込み方法:○月○日より、各区役所で配付される案内パンフレットの申込書に必要事項を記入の上、郵送にて申込み。

申込書配付期間及び申込み期間:平成8年6月20日(木)より7月20日(土)

(当日消印有効、申し込み者多数の場合抽選)

募集人数:250組約1,000人

参加費用:1組5,000円

(4人まで、一泊二食、入場料、イベント参加費)

追加一人1,000円

駐車場あり(駐車料金別途500 円)

参加条件:テント持ち込み可、持ち込み品に制限あり。

詳細は申込みパンフレットを参照のこと。

実施内容(案):発災時訓練から避難・避難生活までを想定して、実際に体験する。

1.災害発生!あっ地震だ!(発災時訓練)

青葉区総合防災訓練に体験参加

2.避難・避難所確保!被災したらどうする!

総合グランドにテントを設営、寝る場所の確保。

3.腹が減っては戦ができぬ!

横浜市災害対策車(炊飯車、給水車)などを使った夕食作り

(横浜中華街発展会のご協力により、サバイバルクッキング教室)

4.暗闇体験

真っ暗闇を体験、子供たちはナイトウォーク・スターウォッチング等を体験。

5.野宿

不便・寝苦しさを克服しながら、被災の厳しさを体験

6.簡単朝食

調理の要らない、パン・牛乳・カンパンで被災時朝食体験。

7.防災オリエンテーリング

「こどもの国」を活用して、1周1時間程度のオリエンテーリングゲームから10のポイントを全てクリアすると、防災の基礎知識が学べる。

8.救急法指導、震度体験コーナーの設置

9.終了証 授与

【スケジュール】

8月24日(土)午後1時現地集合

8月25日(日)正午現地解散

午後は、自由に園内利用可能

○当日、天候、諸条件により中止、内容変更もあります。

○同時に、準備、運営のボランティアも募集。

(ねらい)

模擬的ではありますが、被災体験をすることが最大の狙いでした。

当時、地域で実施されていた「防災訓練」は正直117以降も関心が低く参加者集めに苦労していました。

(実際参加者)

(参加者数)

有料参加者 163組630名 有料団体参加者 40名 計670名

ボランティアスタッフ 106名

事務局スタッフ 31名

各団体応援支援者 46名

行政職員支援 18名

(イベント経費)

参加費

現金協賛が厳しい経済環境でもありましたので、様々な形で現物支給による運営を目標にしました。

食事、炊き出しは 炊き出しボランティアの支援(横浜中華街発展会)

調理機器は 防災クッキングカーを無償レンタル

食材はJAから

朝食は山崎製パン都筑工場、高梨乳業 等々の現物支給で賄いました。

■情報伝達体験

プログラムは配布しません。

予定は全て会場の一角に情報壁新聞を掲示して伝達します。

会場には予定された<音>がありません。

参加者の中にはラジオを持ち込まれ、その音の大きさも重要な体験となりました。

個別の伝達に関しては、プラカード部隊を編成し野宿会場を周回します。

ミニラジオ局を開設し、ほぼ24時間放送を実施しました。(持ち込んだラジオで聞くことが出来ます)

■参加型

参加者から食料配布ボランティアやプラカード部隊、掃除、壁新聞つくり等も当日募集しました。たまたま耳の不自由な方が参加されていたため、急遽手話ボランティアを会場内で募集し応募がある心温まる出会いもありました。

■防災キャンプで学んだこと

理屈で判っていてもいざとなると体が動かないものです。

日常生活の中で、防災意識をゲーム感覚で持ち続けることが減災につながることです。

311で96年の防災キャンプを思い出して役立てていただいたファミリーがあったようです。企画者として 嬉しいことです。

今! 地震が発生したら あなたはどうしますか?

No.236 8月23日(木)帰浜した鉄工所

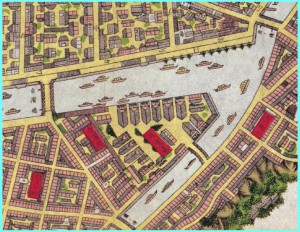

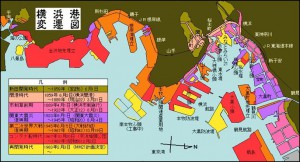

横浜の歴史は埋立ての歴史でもあります。

海に土地をつくり産業を興し、

陸に住宅をつくり成長してきました。

特に戦後早々に始まった

横浜湾岸埋立て計画の中核が“根岸湾”でした。

1963年(昭和38年)8月23日の今日、

石川島播磨重工業(株)が根岸湾埋立地に機械工場建設のための起工式を行い磯子工業地帯の中核企業となりました。

|

| 横浜市港湾局資料から |

1959年(昭和34年)2月に始まった根岸湾第一期埋立事業は、

4年半の時間をかけ延べ360万平米、約107億円の事業規模で進められました。

かつては海水浴で賑わった根岸湾ですが、大規模臨海工業地帯として全て埋め立てられ

「国際港都建設総合基幹計画」が進められます。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kowan/m-learn/history0.html

企業誘致に成功し、東芝、NISSHIN oillio、日石(現在JX日鉱日石エネルギー)そして、石川島重工業(石川島播磨重工から現在IHI)が進出します。

進出企業の中でも、この第一期根岸湾埋立地の核となった石川島重工業は、

明治時代から横浜と縁の深い起業だということご存知でしょうか?

一枚の絵はがきに描かれた官営「横浜製鉄所」が現在の石川町近くに作られます。

その後、民間に払い下げられ最終的に“石川島重工”に買取られ東京に引越します。

No.108 4月17日 活きる鉄の永い物語

当時、印刷革命が起こり「活字」製造が一大ビジネスとなります。

IT革命のようなものでしょう、新聞や雑誌は勿論企業、公官庁の文書も活字が使われるようになります。

活字で財を成した一人が「No.108」で紹介した平野富二です。

彼が東京佃島にあった水戸藩の造船所を買い取り民間企業として経営したのが石川島播磨重工の前身、石川島平野重工です。

佃島の対岸にある中央区明石町一帯は江戸の外国人居留地(築地居留地)があった場所でもあり多くの外国人、日本人が集まったところです。

外国政府関係者は不便な“横浜”より江戸城に近いこの場所を望みましたが、外国商社が横浜を離れなかったためあまり発展しませんでした。

キリスト教宣教師の教会堂やミッションスクールが多くこの地に入ったため、青山学院や女子学院、立教学院、明治学院、女子聖学院らの発祥地となります。

余談ですが、慶應義塾大学の前身は1858年(安政5年)に築地鉄砲洲中津藩中屋敷の長屋に塾を開きます。(現在の聖路加病院あたり)

この時、福沢は正式に名前を付けず「無名塾」でした。慶応義塾と命名したのは慶応4年の4月、もうすでに明治維新が始まっていた年です。

福沢は何故?消え行く時代の名前を付けたのか、興味深いところです。

(浜に帰る)

1884年(明治17年)に横浜吉浜橋から移転した石川島重工は、

1963年(昭和38年)横浜市磯子区の埋立地に機械工場を建てます。

さらに2002年(平成14年)には、本社工場だった東京第一工場(豊洲)を閉鎖し横浜に事業を移管します。

横浜製鉄所時代から120年後のカムバックです。

石川島播磨重工は、明治時代からいわゆる財閥系には組みせず独立系と呼ばれてきました。(東芝との関係から三井との関係がありましたが)

自由な経営気風の下、様々なジャンルに参入します。

総合機械メーカーとして、宇宙開発からエネルギー、海洋製品、ビル、橋梁の他様々な分野に進出しています。

一般には地味な企業ですが、ドラマチックな歴史を持つ日本の基幹企業の代表といえるでしょう。

なぜ、いま、土光敏夫なのか

http://webheibon.jp/dokotoshio/2012/06/post-2.html

解体から復興へ──石川島再建に懸ける

土光敏夫

http://webheibon.jp/dokotoshio/2012/07/post-4.html

(余談)

■ホテル「ナビオス横浜」の大錨

万国橋交差点にあるこの錨は、石川島播磨重工業(株)横浜工場(現(株)アイ・エイチ・アイ・アムテック横浜工場)から寄贈されたものです。

1971年に建造され中近東から日本へ原油を運搬した大型原油輸送船「高岡丸」(全長316m、幅50m、深さ25.5m、載貨重量215.850KT)に備え付けられられていたものと同型のもので重量は18.27KT、長さは4.8m、幅2.9mあります。

(余談2)

石川島播磨重工業株式会社は現在、アイ・エイチ・アイ、IHI Corporation)と言いますが、IHIのH(エイチ)は

Heavy IndustriesのHです。播磨のHではありません。

確かに

Ishikawajima-Harima Heavy Industries

IHHIですね。

No.235 8月22日 (水)103便とラジカル関東

1981年(昭和56年)8月22日(土)

台湾・台北松山空港発高雄行きの遠東航空103便ボーイング737-200(機体記号B-2603)が、台北を午前9:54に離陸して10数分後のことでした。

台北の南南西約150キロメートルの苗栗県三義郷上空高度22,000フィート(6,700メートル)を巡航中に突然空中分解し、山中に墜落しました。

乗客及び乗員合わせて110名全員が死亡する大惨事となりました。

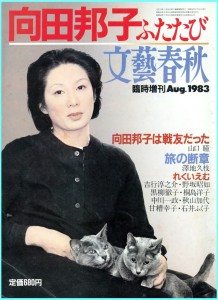

この遠東航空103便で亡くなった乗客の中に一人の女性作家がいました。

向田邦子、享年51歳でした。

急ぐようにヒットを飛ばしていた彼女が、一回り円熟し次へのステップを歩み始めようとしていた矢先の事故でした。

1929年(昭和4年)11月28日東京都世田谷区若林に生まれ父の仕事の関係で全国を転々と引越を繰り返しながら育ちます。

大学を卒業後、映画雑誌編集記者を経て放送作家の道を歩みますが、駆け出しのフリー作家となった彼女は横浜野毛山のラジオ局に通い詰めた時期があります。

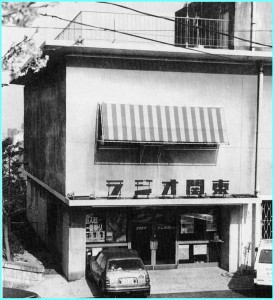

『洋楽のラジ関』ラジカル関東とも呼ばれたJORFラジオ関東です。

「ラジオ関東」は1958年(昭和33年)8月15日(金)に神奈川の独立系ラジオ局として横浜市西区老松町に設立され、この年の12月24日(水)から放送を開始しました。

“ラジ関”草創期の1961年(昭和35年)に『森永フレッシュコーナー』という人気番組が登場します。

ここでDJとしてデビューした水垣洋子は個性的な甲高い声質で一躍人気タレントになり多くのファンを夢中にさせました。

この『森永フレッシュコーナー』の放送台本を手がけていたのが向田 邦子でした。

|

| 現在放送電波塔が野毛にあり社屋は長者町に移りました。 |

翌年の1962年(昭和37年)に始まるTBSラジオの「森繁の重役読本」脚本で脚本家として地位を確立する直前のことでした。

この「森繁の重役読本」は、1969年まで計2,448回放送されます。

この7年間の蓄積が、後の向田文学の基礎になります。

その後、

森繁主演の『だいこんの花』

久世光彦 演出のメガヒット『時間ですよ』『寺内貫太郎一家』

『父の詫び状』(エッセイ)

NHKの奇才和田勉の『阿修羅のごとく』と70年代のテレビドラマをジャックします。

向田邦子の駆け出し時代を過ごしたラジ関は創設から60年代、自らの小説「海をみていたジョニー」に「ラジ関」をシーンに描いた五木寛之が番組の構成などを担当していたことは有名です。

※昭和55年/1980年上半期に「花の名前」その他2篇で第83回直木賞を受賞しますが、審査委員の一人が五木寛之でした。

また、大橋巨泉、前田武彦、はかま満緒(現在もアール・エフ・ラジオ日本で現役番組進行中)などその後のテレビ界をリードするメンバーが「ラジ関」に関わりました。

『洋楽のラジ関』黄金時代と言われたメンバーが輩出します。

残念ながら、今は「ラジオ関東」創設時ほどの横浜らしさは無くなってしまいました。「アール・エフ・ラジオ日本」と名称変更しその後、日本テレビの傘下で運営され(日本テレビ系ラジオ中波放送)、現在は東京のスタジオ発信がほとんどです。「YOKOHAMALohas」他横浜本社発の番組も僅かにありますが、さらに横浜らしさを追求して欲しいと思います。

http://www.jorf.co.jp

「アール・エフ・ラジオ日本」はネットでラジオが聞けます。

http://radiko.jp(一部著作権上配信されないものもあります)

(余談です)

遺品は「かごしま近代文学館」に寄付されましたが、向田の母・せいの意向だったそうです。

小学生の頃、父の赴任に伴い鹿児島県鹿児島市で数年を過ごします。

その時の思い出が代表作エッセイ『父の詫び状』に詳しく綴られています。

亡くなる直前に企画で鹿児島を訪問し「故郷の山や河を持たない東京生れの私にとって、鹿児島はなつかしい「故郷もどき」なのであろう。」と書き残した関係か

母は「鹿児島に嫁入りさせよう」と決めたようです。

http://www.k-kb.or.jp/kinmeru/index.html

【番外編】生麦、旧東海道を歩く

■準備編

散策日はできれば平日(月曜水曜を除く)の朝(午前10時くらいまで)出立がベストです。

理由は、散策ルートに「生麦魚河岸通り」「キリンビアビレッジ」があるからです。

「生麦魚河岸通り」は水曜日が定休のお店が多い。

店開きしている通りと閉まっている通りでは 全く別の表情です。

「キリンビアビレッジ」は月曜がお休みです。

http://www.kirin.co.jp/about/brewery/factory/yokohama/

(見学はネットでも予約できます)

■歴史編

生麦(なまむぎ)の地名はどこから?

諸説あります。

生麦の地名のいわれは、確定していません。

一般的に「地名のいわれ」には、その場所の歴史が反映しています。あまり厳密に考えず複数ある場合は、それらを全て楽しむのがベストです。

その地に因んだ呼び名の音(おん)に後で漢字をあてたりすることが良くありますが、ナマムギも貝が採れたことから「なまむき」が生麦にという説があります。

また、殿様が街道を通る際、ぬかるんでいた道に生の麦を敷き詰め一行を通したことからそのまま「生麦」となったという説、

古来砂丘を表す言葉に「ままむぎ」という語がありますがその音がなまって「なまむぎ」になった説の他にも幾つか説がありますが、それぞれにこの「なまむぎ」の地を表す特徴を示していますのでどれも楽しいものです。

(漁場 生麦)

江戸時代になり、街道筋が整備されてくると江戸・東海道筋の需要に応えるために近郊の農業や漁業が盛んになってきます。特に漁業に関しては江戸湾(東京湾)に八カ所の幕府認定の専用漁場がありました。その一つが「生麦」だったそうです。そのなごりというか、歴史を残しているのが「生麦魚河岸通り」です。

■ルート編

生麦散策のスタートは鶴見線「国道駅」から京浜急行「生麦駅」が手軽です。目的によっては逆コースも良いでしょう。

(テーマ1)

「生麦魚河岸通り」と「貝殻浜」を見て鶴見川河畔を歩く

貝殻浜はほんの一部だけ残してるだけ!(昔は迫力ありました)です。

(テーマ2)

「キリンビアビレッジ」見学を中心にする

http://www.kirin.co.jp/about/brewery/factory/yokohama/

最近ビオトープが完成しました。

ここのガス灯は、横浜で明治からガス灯を作っているマスオガス(現在東京ガスエネルギーフロント)さんが設置したものです。

(テーマ3)

杉山神社あたりまで足を延ばす(急階段です)。

神社仏閣巡りには欠かせないアイテムです。

(食事は?)

お弁当派の場合は、「キリンビアビレッジ」の公園で食事できます。

レストランも完備していますし、勿論ビール試飲もできますよ。

生麦駅近辺にはレトロな食堂が幾つかあります。

(おみやげは?)

子育てまんじゅう

よねまんじゅう

■サブコンテンツ

①「生麦魚河岸通り」朝市

②生麦陸橋(正式には生見尾人道橋)で 電車三昧(鉄道ファン向け)

JRが4路線(プラス1) 京急が1路線走る場所で、上り方向と下り方向の景色がまるで違うのもファンには垂涎ポイント?

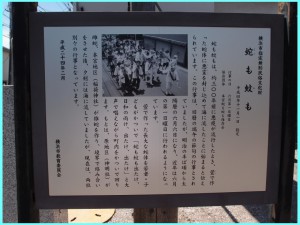

③蛇も蚊も祭り

「蛇も蚊も祭り」は、鶴見生麦に伝わるお祭りで、昔は毎年6月6日に原・本宮地区が一緒に行っていましたが、明治の中頃から本宮の道念稲荷社と原の神明社の2ヶ所で別々に(同じ日)行われるようになったそうです。説明文も微妙に異なるところが 地域を二分した“こだわり”を見て取れます。

(道念稲荷社の看板)

横浜市指定無形民俗文化財

蛇も蚊も(じゃもかも)

平成4年11月1日指定

行事の日 6月第1日曜日

保存団体 本宮蛇も蚊も保存会

蛇も蚊もは、約300年前に悪疫が流行したとき、萱で作った蛇体に悪霊を封じ込めて海に流したことに始まると伝えられています。この行事は、端午の節句の行事とされ、明治の半ば頃から太陽暦の6月6日になり、近年は6月の第1日曜日に行われるようになっています。

萱で作った長大な蛇体を若者・子供がかついで「蛇も蚊も出たけ、日和(ひより)の雨け、出たけ、出たけ」と大声に唱えながら町内をかついで回ります。もとは、原地区(神明社)が雌蛇、本宮地区(稲荷神社)が雄蛇を作り、境界で絡み合いをさせた後、夕刻には海に流していましたが、現在は、両社別々の行事となっています。

平成24年2月

横浜市教育委員会

(神明社の看板)

横浜市指定無形民俗文化財

蛇も蚊も(じゃもかも)

平成4年11月1日指定

行事の日 6月第1日曜日

保存団体 生麦蛇も蚊も保存会

蛇も蚊もは、約300年前に悪疫が流行したとき、萱で作った蛇体に悪霊を封じ込めて海に流したことに始まると伝えられています。この行事は、端午の節句の行事とされ、明治の半ば頃から太陽暦の6月6日になり、近年は6月の第1日曜日に行われるようになっています。

萱で作った長大な蛇体を若者・子供がかついで「蛇も蚊も出たけ、日和(ひより)の雨け、出たけ、出たけ」と大声に唱えながら町内をかついで回ります。もとは、原と本宮で一体づつ作り、原のものが雌蛇、本宮のものが雄蛇だといって、境界で絡み合いをさせた後、夕刻には海に流していましたが、現在は、両社別々の行事となっています。

平成5年3月

横浜市教育委員会

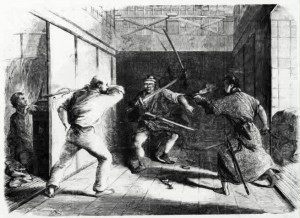

No.234 8月21日(火)パーセプションギャップの悲劇

日本の歴史の中で幕末ほど複雑な時代は無い!と言われます。

中でも“何でもあり!の文久”の頃は、年表を眺めるだけでも事件だらけ。

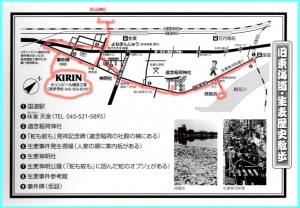

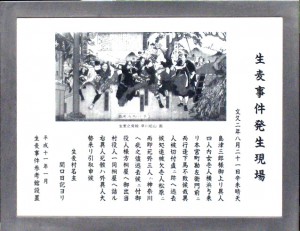

その代表格が文久二年八月二十一日(1862年9月14日)の今日起った「生麦事件」です。

詳しくはいろいろネットでも書籍でも判りますので、ここではざくっとまず事件の概要を紹介します。

|

| 現在、生麦に設置されている情報板 |

事件頻発の文久時代の事件一覧です!

■文久元年(1861年3月28日〜)

・ポサドニック号事件(ロシア、イギリス)

No.34 2月3日 ポサドニック号事件で咸臨丸発進

・第一次東禅寺事件(イギリス 水戸藩)

■文久2年

・坂下門外の変(尊王攘夷派 水戸浪士)

・寺田屋事件(尊皇派 薩摩藩)

・第二次東禅寺事件(イギリス 松本藩)

・生麦事件(イギリス 薩摩藩)

(生麦事件以後)

・英国公使館焼き討ち(イギリス 長州藩)

■文久3年

・イギリスが幕府に東禅寺事件と生麦事件の賠償金合計11万ポンドを要求。

戦争になるとの噂が流れ、多くの日本人が横浜を脱出します。

・新撰組の誕生(壬生浪士の誕生)

・長州藩、下関で外国商船を砲撃

・米国、下関に報復攻撃

・フランス、下関に報復攻撃。上陸し一部砲台を破壊。

・薩英戦争

・八月十八日の政変

3年の間に、国内は勿論列強各国と事件が多発します。

幕末で最も外交関係が緊張した時期です。

そのキッカケとなったのはイギリス公使ラザフォード・オールコックらを水戸藩脱藩の攘夷派浪士14名が襲った「第一次東禅寺事件」です。

そして「生麦事件」の勃発です。

脱藩藩士による「第一次東禅寺事件」と違って、薩摩藩主の一行が東海道を京都に向かっている途中、東海道で乗馬を楽しんでいた英国人4人と遭遇、薩摩藩士が護衛のため斬りつけ死傷者が出るという事件です。

薩摩藩主 島津久光の一行約400名の陣容での上京でした。

開港以後、街道を重要な一行が通る場合、幕府は横浜居留地に事前連絡する手はずでしたが、今回の薩摩藩の行動は通知されていませんでした。

当時、島津久光は江戸で重要な「公武合体運動推進」のための久光提案(三事策)を幕閣に承認させ幕府の政策転換の準備万端!

目標達成の高揚感の中、京都に戻る途中でした。

一方のイギリス人4名の行動ですが、

「アーネスト・サトウの日記」『横浜どんたく」等を読む限り、どうも腑に落ちない点が多いのですが、イギリス人達も、甘く考えていたようです。

薩摩も最初から切り捨てる意思は無く、パーセプションギャップの悲劇といえるでしょう。

得てして 歴史はこのようなキッカケで激変するものです。

この生麦事件で薩摩藩と鹿児島で薩英戦争が起こり、英国は薩摩のある意味実力を知り、外交方針を大きく変更します。

またこの事件以降、薩摩藩も大きく変化し英国と接近していきます。

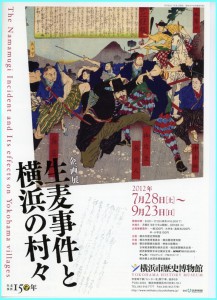

(生麦事件の企画展)

2012年

横浜市歴史博物館「生麦事件と横浜の村々」(〜9月23日)が開催されました。

http://www.rekihaku.city.yokohama.jp/kikak/detail.php?ak_seq=114

(変貌する生麦)

2012年は生麦事件が起って150年目ということで、

冒頭の案内通り企画展が行われました。

そして、もう一つ生麦は今、横浜環状北線工事で大きく変わろうとしています。

(第三京浜と首都高速横羽線がつながります)

http://www.yokokan-kita.com

キリンビールと崎陽軒の工場が結ばれる?

「きたせん」は、第三京浜道路 港北ICから首都高速神奈川1号横羽線 生麦JCTまでの8.2kmを結ぶ路線で、キリンビール生麦工場の脇から、崎陽軒横浜工場の脇まで地下と鶴見川沿いに建設されます。

|

| 2012年の看板です |

この「首都高速神奈川1号横羽線 生麦JCT」付近の工事エリアに

「生麦事件の現場」が含まれるために現在「記念碑」は臨時移転しています。

これらを含めて 生麦エリアを散策する良いチャンスかもしれません。

(国道駅から生麦まで)散策レポートは 番外編で紹介します。

【番外編】生麦、旧東海道を歩く

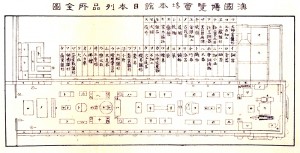

No.233 8月20日 (月)相鉄線ミニ物語(加筆版)

駅にも誕生と廃止の歴史があり、それぞれにドラマがあります。

1934年(昭和9年)8月20日の今日開業し、

1957年(昭和32年)1月に廃業した「古河電線駅」から相鉄線の小さなエピソードを紹介します。

相模鉄道(本線)は、横浜駅と小田急線海老名を結ぶ

私鉄大手で最も短い営業距離を首都圏最大級の密度で運行するスーパー路線です。

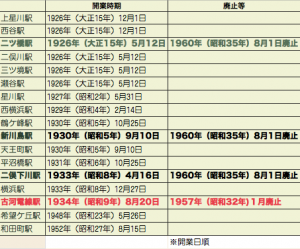

過去に横浜市域の営業路線で廃止となった相鉄線の駅が四つありました。

|

| 開業日見比べると?不思議だと思いませんか?一駅毎に開設日が違います。 |

※相鉄線横浜駅開業は意外と後になります。このあたりの話しは相鉄創業の話しの時にご紹介します。

その中で、大工場用に通勤駅として開業したのが「古河電線駅」です。

この駅は現在の古河電工の横浜工場用にできました。

正確な場所は特定できませんでしたが、「tvkハウジングプラザ横浜」と「横浜イングリッシュガーデン」の間位でしょうか。

http://www.tvk-plazayokohama.jp/

http://www.y-eg.jp/

この古河電線駅は朝・夕のみ停車したそうです。

地図で確認すると、鶴見線の「海芝浦駅」と同じ性格を持った駅でした。

駅そのものが工場の敷地内にあり改札が“専用”だったようです。

当時の名残は全く見当たりませんが、現在帷子川に「電線橋」という名の橋が架かっています。

(以前写真探しています。再撮かな)

■古河電線駅の歴史

1934年(昭和9年)8月20日当時の神中鉄道が平沼橋〜西横浜間に工場通勤用に開業しました。

1943年(昭和18年)4月1日に神中鉄道は合併により相模鉄道の駅になります。

戦時中から営業を休止し、基幹産業のため空襲を受けました。

1957年(昭和32年)1月に廃駅となりました。

No.177 6月25日 出られない出口

(古河電線の話し)

No.1275月6日(日)あるガーナ人を日本に誘った横浜の発明王

No.179 6月27日(水)電気が夢を運んだ時代?

かつてこのエリアにあった古河電工と横浜ゴムの関係について紹介しましたが、現在も「古河電工 横浜研究所」があります。

ここには名門サッカーチームがありました。

戦後からここのサッカー場を練習所として活躍しました。1946年に創設された「古河」で現在の「ジェフユナイテッド」(株式会社 東日本ジェイアール古河サッカークラブ)です。

ジェフユナイテッドは「ジェフユナイテッド市原」または「ジェフ市原」として千葉県市原市をホームグラウンドとして活躍していますが、横浜がルーツなんです。

なんていうと“波乱”が起こりそうですが、横浜に三つのチームができた可能性もあったんですね。

偶然だと思いますが、この「古河電線工場」のある島状の敷地を斜めに、相模鉄道とJR東海道線、JR横須賀線が走っています。元々は石崎川沿いに国鉄路線(第二横浜駅時代)があり現在も少しその雰囲気が残っています。

JRと古河は電線工場時代から関係が深かった?のかもしれませんね。

ここ古河電工サッカーチーム出身で「東洋のコンピューター」と呼ばれたブンデスリーガで活躍した奥寺康彦は、現在の株式会社横浜フリエスポーツクラブ(横浜FC)の会長です。

http://www.yokohamafc.com

彼は、横浜出身で日本サッカー界初のヨーロッパトップリーグで活躍した選手です。

この「裏高島」は運河に囲まれ、かつては電線工場、瓦斯工場、その他の製造工場が建ち並ぶ工場エリアでしたが近年、前述の「tvkハウジングプラザ横浜」と「横浜イングリッシュガーデン」が進出するようになって景色が変わり始めました。

川沿いにマンションも多くなり、工場街から住宅街に変わってきました。

「石崎川プロムナード」が一部に整備されていますが、今後もう少し魅力アップを図ると界隈性のある独特の街に育っていくでしょう。

(ただ、人道橋が欲しい!)どこに架けるかは議論があるとは思いますが…。

【相鉄線ミニ物語】

別立てにしようかなと思いましたがここに

簡単ですが相鉄の面白史を紹介しておきます。

相鉄線(神中鉄道)は

神中鉄道(株)は1917年(大正6年)

保土ケ谷区岩間町に創設されました。

一方、

相模鉄道(株)も1917年(大正6年)

茅ヶ崎市に創設されました。

現在の相模線(茅ヶ崎〜橋本)が相模鉄道として開通。

横浜線に接続しました。

1943年(昭和18年)に相模鉄道(株)が神中鉄道(株)を吸収合併します。

ところが 相模鉄道の本線である茅ヶ崎〜橋本他を国に吸収されてしまいます。

1944(昭19)のことです。

茅ヶ崎〜橋本からスタートした相模鉄道(株)が

吸収した神中鉄道(株)の海老名〜横浜の路線経営というのも

不思議な歴史の巡り合わせです。

No.232 8月19日 (日)LZ-127号の特命

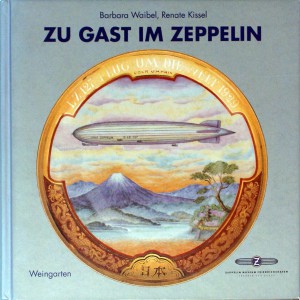

|

| 横浜上空のツェッペリン伯爵号 |

(LZ-127号)

飛行船『ツェッペリン伯号(はくごう)』はドイツのツェッペリン社によって開発された当時最先端技術を集めた大型旅客硬式飛行船の船名です。

飛行船による大航海の時代は、1900年に始まり

このツェッペリン伯爵号の世界一周でピークに達します。

1937年(昭和12年)のレークハーストで起きた世界最大飛行船ヒンデンブルク号の爆発炎上事故で死者36人を出す事によって終りを告げます。緊迫した大戦前夜の悲劇ともいえる事故でしたが、1920年代から1930年代にかけてアメリカ、イギリス、イタリアおよびソ連でも盛んに製造されました。

一般的に飛行船をツェッペリンと称することが多かったようですが

ツェッペリン社製の飛行船はLZ-126号とLZ-127号、LZ130号に代表される数隻に過ぎません。

あまりにツェッペリンのインパクトが強かったため当時の一般名詞となったそうです。

(飛行船の時代)

日本にツェッペリンが飛来した1929年(昭和4年)8月は米国に始まるウォール街の大暴落直前の好景気に酔っていた時代です。

一次大戦で債務国から債権国となり覇権国家に躍り出たアメリカ。

逆に敗戦国の債務に苦しみファシズムが台頭するドイツ。

未知の共産政権ソビエトの登場。

そして日本は 関東大震災の復興に苦しんでいました。

中でも横浜は東京に集中した首都復興政策に取り残されそうになっていた時でした。

(ツェッペリン伯爵の夢)

飛行船は、フェルディナント・フォン・ツェッペリン伯爵が生涯をかけて開発した硬式飛行船の一種で、世界の飛行船製造のスタンダードモデルとなりました。このツェッペリンモデルを実業化したのが「グラーフ・ツェッペリン」で、建造資金はドイツ国内の義援金やドイツ政府の資金拠出金によって集められました。

そして、LZ-127号を使った世界一周のメインスポンサーがWilliam Randolph Hearst、新聞王となりイエロー・ジャーナリズムで帝国を築いた人物です。

不景気に悩むドイツの技術力をアメリカが買ったのです。

正確には、アメリカのハースト新聞社が必要経費の約半分、残りをドイツ、フランス、日本など世界の新聞社が資金提供したメディア船でした。

定員20名の乗客の中には各国政府代表、富豪、メディア関係者、そして2名の日本人記者と軍人(日本政府代表)の3名が乗り込み、ハースト新聞社からはカメラマンと

紅一点のグレース・ドラモンド・ヘイ女史が乗り込みました。

(飛行ルート)

■出発地はツェッペリン社のある南ドイツのフリードリッヒスハーフェン(Friedrichshafen)から一度ニュージャージー州レイクハーストまで飛行し世界一周の出発地とします。(レイクハーストを発着点にすることが資金提供条件)

http://ja.wikipedia.org/wiki/フリードリヒスハーフェン

ソビエト上空を横断し、シベリアから樺太に入り、日本へ。

霞ヶ浦に着陸(唯一の中継地点)し、アラスカ経由でロサンゼルス、東海岸のハースト湖まで飛行しました。

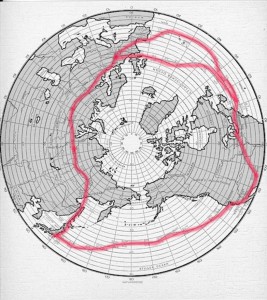

|

| おおよそのルート |

※ちなみに茨城県土浦市とフリードリヒスハーフェンは姉妹都市です。

(日本国内ルート)

1929年(昭和4年)8月19日の早朝、

北海道寿都町(すっつちょう)上空から日本列島を南下、着陸地霞ヶ浦を確認し、東京の千住から隅田川、東京港上空を経て品川から山手線に沿って渋谷、新宿、池袋を通って再び千住へと皇居外周部を回り、霞ヶ浦に着陸する予定でした。

ツェッペリン伯爵号の飛行ルートとしては、破格のサービスのようにも思えます。

他の国々はさらーっと通過しているにも関わらず、ツェッペリン伯爵号は、北海道から横浜まで、じっくりその容姿を日本国民に見せつけます。

『君はツェッペリンを見たか』が合い言葉になったそうです。

ツェッペリン伯爵号は乗員65名(乗客20数名を含む)で、全長236.6m、最大直径30mの空に浮かぶ巨体です。

池袋のサンシャイン60の高さが地上239.7mですからその大きさのすごさを簡単に想像できます。

http://ja.wikipedia.org/wiki/サンシャイン60

着陸地、霞ヶ浦には東京から臨時便の列車も出て当時30万人もの人出でした。

(進路変更)

実際にツェッペリン伯爵号は隅田川上空から急に予定進路を変えます。

清州橋から機首を都心(皇居方向)に向け東京駅、皇居の一部をかすめ(国会でもめますが、関係国との配慮で不問)品川から多摩川河口を越え神奈川県に入ります。

川崎の京浜重工業地帯を通過した後、横浜市内に飛来します。さらにツェッペリン伯爵号は横浜中心部上空で旋回して、往路と同じ都心コースを引き返し、霞ヶ浦に着陸します。

なぜ?

ツェッペリン伯爵号は都内周遊を変更し横浜に飛来したのでしょうか?

関係者の記録が現在無いため真相は謎です。一部資料には

「研究者の間では、藤吉らの日本人が、発展した日本の首都の中心と横浜の姿を外国人に見せたがったらしい」とありますが、日本縦断だけでも異例のサービスと思える飛行に急遽、変更するとは中々考えづらいものがあります。

事実、

乗船客の一人でソビエト政府代表の地理学者カルクリン氏はソ連上空の飛行ルートリクエストにツェッペリン伯爵号が一切応じなかったため

(たいした要求では無かった)怒って霞ヶ浦で下船するという騒動も起っています。

(仮説)

1929年(昭和4年)当時、横浜市長は有吉忠一でした。

大正14年(1925年)5月7日、震災復興にために市長になったような有吉は、横浜港の拡張、臨海工業地帯の建設、市域拡張の三大方針を打ち出し大胆な復興事業を進めます。

No.128 5月7日 今じゃあり得ぬ組長業!?

しかし、市の財政は逼迫していました。

横浜復興の総費用は約2億円、国が半額強を出しましたがそれでも約8,000万円は横浜市の財政でまかなう必要がありました。

当時の横浜の通常予算は年間約1,000万円でしたし、税収の大幅減少は明らかでした。

この時、国は横浜に“悪魔のささやき”をします。

アメリカからの借金です。米貨公債の発行です。

横浜市は当時4,000万円に当たる約2,000万ドルをアメリカから借金します。

時代は明らかに英国から米国に世界経済の主役が交代した時代です。

世界情勢情報が経済を左右し始めた情報経済の始まりです。

まさに「非対称性情報」下の市場経済が経験的に登場し始めました。

“ハーストミッション”がツェッペリン伯爵号にはあったのではないでしょうか?

ハースト自身がこの米貨公債を購入していたかどうか未調査ですが、少なくとも銀行団を含め多くのアメリカ資本が米貨公債の行方を気にしていたことは当然でしょう。

京浜工業地帯から横浜市内の復興状態を確認させ(写真に収め)彼らに提供することを企画したとしても不自然ではなかったでしょう。

ハースト新聞社が多額の資金で運行させた飛行船に

紅一点のGrace Marguerite Hay Drummond-Hay女史と

カメラマンを同乗させた目的・役目は何だったのでしょうか?

http://en.wikipedia.org/wiki/Grace_Marguerite_Hay_Drummond-Hay

イギリス外務省高官の未亡人であったヘイ女史は国際感覚と、動じない強靭な精神力の持ち主だったとも言われています。

何らかのミッションを持っていたKey Women であったことは間違いないでしょう。

この時代、横浜にとって昭和初期は大変重要な

曲がり角の十年といえるでしょう。

(余談)

霞ヶ浦からロスまでの機内食を用意したのが帝国ホテルだったそうです。

アメリカの名門ホテル、ウォルドルフ=アストリア経営者が帝国ホテルに勤めていた剣持確磨氏に依頼し実現しました。

重量制限の厳しい中、上質のメニューづくり当時のスタッフが苦労されたそうです。

61人6日分、総重量1トンの範囲でしかも保存できるように準備する必要がありました。

「鶏肉のソテー トリュフ風味ソース」

「フォアグラのパテ」

「ジェリー添えの鎌倉ハム」などが提供されたそうです。

|

| 機内献立表 |

|

| 20120819も横浜上空を飛行船が舞いました。 |

No.231 8月18日 (土)give a twenty‐one gun salute.

汽帆走コルベット艦「エルツヘルツォーク・フリードリヒ(Erzherzog Friedrich)号」は

1875年(明治8年)8月18日の今日、横浜港内で祝砲21発を放ちます。

二日前にオーストリア・ハンガリー領事より神奈川県に「軍艦フリードリヒ号にて祝砲施行」の通知が届いていました。

※軍隊による礼砲21発は最高儀礼を表す外交プロトコルで、明治初期にもうしっかり使われていました。

ちなみに

|

| オーストリア=ハンガリー二重帝国の国旗 |

この祝砲の理由は、オーストリア=ハンガリー二重帝国、オーストリア=ハンガリー君主国とも呼ばれた19世紀末から第一次世界大戦までの半世紀、最後の国王と呼ばれたフランツ・ヨーゼフ1世の45歳の誕生日に合わせ行ったものです。

(ここでは以降オーストリア帝国と略します)

|

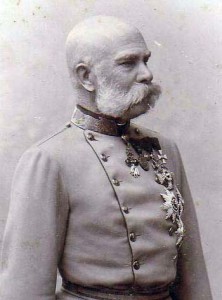

| フランツ・ヨーゼフ1世 |

19世紀のヨーロッパはアジア覇権の時代であると同時に、列強各国のつばぜり合いの時代でした。ここで簡単にオーストリア帝国と日本の関係を紹介しておきましょう。

フランツ・ヨーゼフ1世は、没落しつつあるハプスブルグ帝国の末期の国王として最後の光り輝く時代を生き抜きます。(在位は1848年 – 1916年)

1869年(明治2年)日墺修好通商航海条約が締結されます。最後の欧州列強と日本との国交樹立です。この通商条約は英国領事パークスの勧めで締結されましたが、パークスの狡猾な外交戦術でもありました。

欧米列強による日本に対する不平等条約の集大成とも言われています。

この時、オーストリアの使節団と一緒に一人の青年シュティルフリート男爵が来日し横浜でベアトに本格的に写真術を学んだ後シュティルフリート商事(Stillfried & Co.)という写真スタジオを設立し横浜写真史の1ページを築きます。(斎藤多喜夫著「幕末明治横浜写真館物語」吉川弘文館)

ここでは省略します。詳しくは前記書籍か、下記リンク参照。

http://ja.wikipedia.org/wiki/ライムント・フォン・シュティルフリート

http://ja.wikipedia.org/wiki/シュティルフリート・アンド・アンデルセン

ベアトに写真を学んだシュティルフリートは日本の写真を

1873年(明治6年)5月1日〜11月1日まで開催されたウィーン万国博覧会に出品し評価を得ます。

この博覧会は、日本政府がはじめて公式に参加、出品した博覧会でした。

1,300坪ほどの敷地に神社と日本庭園を造り、白木の鳥居、奥に神殿、神楽堂や反り橋を配置し、産業館では(有名な)名古屋城の金鯱、様々な工芸品を展示しウィーンのジャポニスムとして1890年代の分離派、クリムトの絵画に大きな影響を与えます。

そして、1874年から76年にかけて、オーストリア帝国戦艦「エルツヘルツォーク・フリードリヒ(Erzherzog Friedrich)」(海軍総司令官ペック)による世界周航の途中、横浜港に立ち寄り国王の誕生日を祝砲で祝います。この航海は、ハプスブルク帝国の軍艦がこれまで成し遂げた世界周航の第3回目にあたります。

1857年4月に建造され、総トン数1,724トンの当時のオーストリア帝国が誇る艦船でした。

This photo was taken in 1873, seven years after the battle.

その後、オーストリアも第一次。第二次世界大戦を経て大きな変化の中、現在に至ります。1955年(昭和30年)に日本国とオーストリア共和国が再び国交を樹立し今日に至っています。

http://wiener.web.fc2.com/jo.html

ここでオーストリアと関係の深い横浜ブランドを紹介しましょう。

■横浜でオーストリアといえば、

31年間、ドイツ料理店として培った礎とオーストリアハンガリー帝国時代のウィーン宮廷料理をコンセプトに、伝統と歴史を加味した新しい料理を提供している日本大通にある「アルテリーベ」でしょう。

http://www.alteliebe.co.jp

■横浜市青葉区荏田にオーストリア国家公認製菓製造マイスターの資格をもつシェフの店「ウィーン菓子 NASCHKATZEーナッシュカッツェー」があります。

http://www.naschkatze.jp

■そして「近沢レース」の”プチポワン刺繍”は250年余りもの昔にオーストリアの女帝マリア・テレジアの君臨するハプスブルグ家で開花した歴史ある優雅な技法です。

http://www.chikazawa-lace.co.jp

(礼砲に関しては)