No.365 12月30日(日)横浜初の発電所

酔った勢いで始めた苦行、

「一日一話の2012年度ブログ」も

ついにラス前!となりました。

1903年(明治36年)12月30日

横浜共同電灯会社「高島町に発電所竣工」と「横浜近代史年表」に記載がありました。

原則、裏取りをしましたが社史には記載が無かったので確認できていません。

でも高島町の発電所に関しては関心があったので少し追いかけてみました。

|

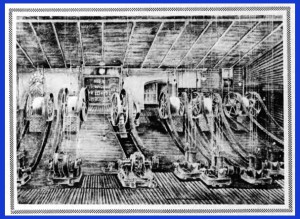

| 桜木町発電所 |

電気の普及には発電所が必要です。

横浜で最初の発電所は関内の常盤町にできました。

|

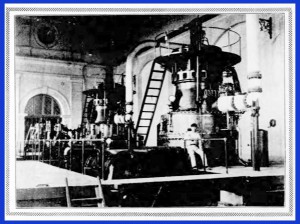

| 常盤町本社 |

田沼太右衛門ら横浜財界人が発起人となり、

1889年(明治22年)7月に横浜共同電灯会社が設立され、初代社長には高島嘉右衛門が就任します。

最初の発電所はエジソン直流三線式発電方式を採用した火力発電所です。

日本の発電所は「直流」「交流」を併用します。因みに電灯は元々直流で開発されましたが、交流でも動作しますが、電動機は「直流」「交流」の併用ができません。この「電流戦争」にも面白いエピソードがありますが、別の機会に譲りましょう。

電力会社は思ったほど伸びませんでした。

「関内及び外国人居留地」を営業区域として許可を得たのですが、英国人商会の競合があり居留地の売電が進まず、関外の営業権を持つ会社も吸収合併しますが、かなり苦戦が続きます。

1896年(明治29年)に居留地内の英国人経営の電灯会社経営権を買収し競合を解消し収益性が確保できるようになります。

※このとき、英国人商社の電灯線は地中埋設線による電力提供を行っていたそうです。この方式が継続されたら 日本の風景は変わっていたでしょう。

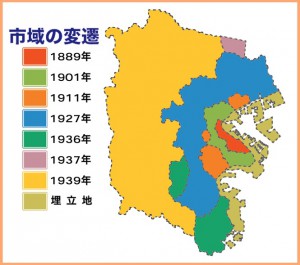

大きな転機は、1901年(明治34年)に訪れます。

市域の拡大です。

■久良岐郡

戸太村、中村、本牧村、根岸村

■橘樹郡

神奈川町、保土ケ谷町大字岡野新田、大字岩間字久保山・大谷・林越・大丸、子安村大字子安を編入します。

この市域拡大により営業エリアも拡大することで、経営が一気に好転します。

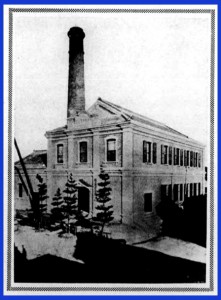

1897年(明治30年)そこで、新たな発電所が必要となり新しい発電所が高島町二丁目に完成します。

ここでは、交流発電機が導入されます。電気事業に適した交流が基本となります。

「横濱電気株式会社沿革史」にある高島発電所地図を観て驚きました。

隣にある会社が「横浜電線製造株式会社」です。

(場所が違う)

1884年(明治17年)に山田与七が横浜に山田電線製造所を創業。

1896年(明治29年)山田電線製造所が横浜電線製造株式会社に変更。

ここが古河鉱業と合併し、古河電気工業そして横浜ゴムが誕生します。

「横浜電線製造株式会社」を調べた際には、手元の資料が「高島町九丁目」に会社を設立し、後に西横浜へ移りそこが古河の研究所になった経緯を紹介しました。

No.127 5月6日 あるガーナ人を日本に誘った横浜の発明王

違う資料がでてきましたので

追いかけて移転したのか、間違いなのか確認してみたいと思います。

(駅舎に埋もれた遺構)

横浜共同電灯会社は後に横浜電気株式会社となり横浜最大の電力会社となりますが、送電技術の向上で次第に発電所はより広い敷地に、そして山間部の水力発電所に移行して行きます。

この高島発電所は廃止され

その上に

1915(大正4年)第二代横浜駅舎が建ちます。

その後、関東大震災で被災し、現在の横浜駅に移されます。

ここに高島発電所があったことは資料上明らかになっていましたが、

遺構が一部残っていることは

2003年5月下旬、東急東横線旧高島町駅の解体工事をするまで判りませんでした。

この時、発電所の冷却水を貯める楕円形の海水引入口が発見されました。

その後

1922年(大正10年)東京電灯株式会社に吸収されます。東京電灯株式会社は現在の東京電力です。

(余談)

No.180 6月28日 横浜能楽堂、その点と線

●咲壽栄一(さくじゅえいいち)

1884年(明治18年)横浜電気株式会社の常務取締役上野吉二郎の長男として東京の京橋に生まれました。1893年(明治27年)に横浜市吉田小学校へ転校、神奈川県立第一中学校へ入学します。京都市第三高等学校を経て、東京帝国大学工科大学建築学科に進み山崎清太郎、後藤慶二、大熊喜邦ら上記の仲間達に出会います。卒業後大蔵省臨時建築部に入り、のちに大蔵技師。妻木頼黄とともに設計にあたりますが30歳という若さで逝去します。墓所は横浜市磯子区の根岸西有寺墓地です。

咲壽栄一は惜しくも30歳という若さで亡くなりましたが、その間短い時間ではありましたが大蔵省臨時建築部で多くの税関設計に関わってきました。また俳人としても非凡な才能を表し短い人生に詠んだ句はおよそ3万句もあったそうです。

彼が亡くなった後、山崎静太郎が中心となって咲壽栄一遺稿集「卯木集」を出版します。咲壽は卯花(ウツギの花)を好み、俳号「卯木屋」と読んだそうです。

横浜電気株式会社の常務取締役上野吉二郎の長男ですが、母方の高橋家の祖母の姓を名乗り咲壽栄一(さくじゅえいいち)として活躍しました。

この高橋家が、現在の「株式会社ダニエル」を創業し横浜クラシック家具の伝統を守っています。

No.197 7月15日(日)老舗ホテルを支えた横浜