ホーム » 2014 (ページ 4)

年別アーカイブ: 2014

【絵葉書が語る横浜】芝浦製作所

手元に6枚の芝浦製作所が発行した絵葉書があります。

入手する際、横浜との関係というより企業の発行した絵葉書というカテゴリーに触手を動かされ手頃な価格だったことも手伝い購入しました。

一見、横浜には関係が無いと思われましたが、芝浦製作所は横浜に関係の深い企業です。絵葉書のどこかに関係はないのか?

(芝浦製作所)

ハガキの表面には「芝浦製作所」のマークとクレジットが表記されています。

この「きがは便郵」から年代は昭和8年から昭和20年の間に発行された可能性が高いものです。

戦時体制の絵葉書を推定するマークです。

※キャプションが右書き、当時としては異例です。

ハガキの下部には「芝浦製作所」とありますので、発行者が特定できます。

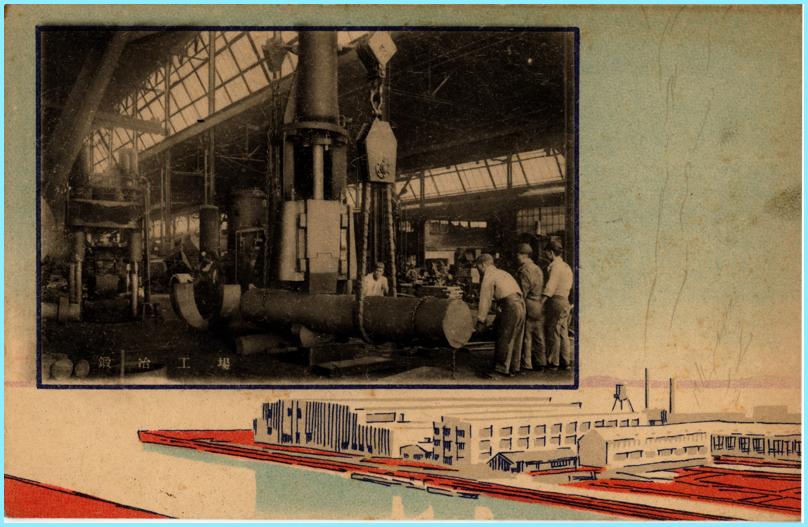

この6枚の中に横浜と思われる一枚がありました。

鶴見工場のスケッチが描かれている一枚です。

写真は「鍛冶工場」と表記され、下地のスケッチは鶴見工場と思われます。

「芝浦製作所」は、「からくり儀右衛門」と呼ばれ活躍した田中 久重が興した会社で、重電メーカー大手に成長し、1939年(昭和14年)には弱電メーカーの「東京電気」と合併し最大手「東京芝浦電機→東芝」となります。

ここで、

この絵葉書が昭和8年から14年の間に発行されたことが分かります。

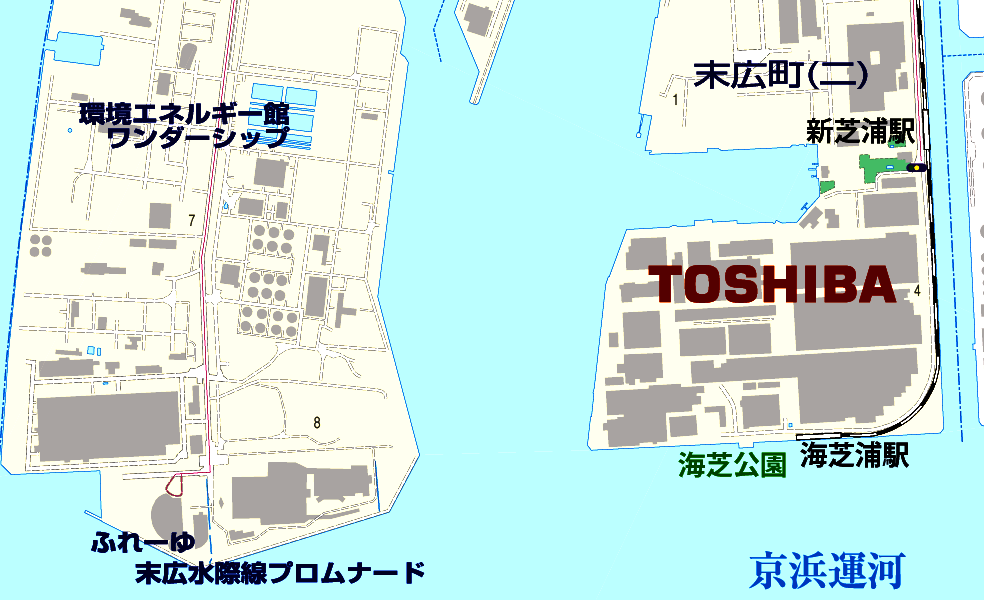

(海芝浦)

鉄道マニアに人気の鶴見線「海芝浦」駅は、「東芝」の敷地内にある企業専用駅で関係以外降りることが出来ませんが、駅構内で“形式上”の下車、改札口の出場ができるため、一般客も多く訪れます。

No.177 6月25日(月) 出られない出口

この一帯は、芝浦製作所が「東芝」になる前の横浜工場でした。

東芝となった1939年(昭和14年)の翌年の

1940年(昭和15年)10月11日(金)に

戦前最後で最大の観艦式が行われます。この観艦式(陪観者)参観者を送り出す会場として合併直後の東芝(芝浦製作所)の「新芝浦駅」(1932年(昭和7年)6月10日開業)が使われます。

No.285 10月11日(木)武装セル芸術

「海芝浦駅」はこの観艦式の翌月、

1940年(昭和15年)11月1日に開業します。

残りの絵葉書5枚を見ていきます。

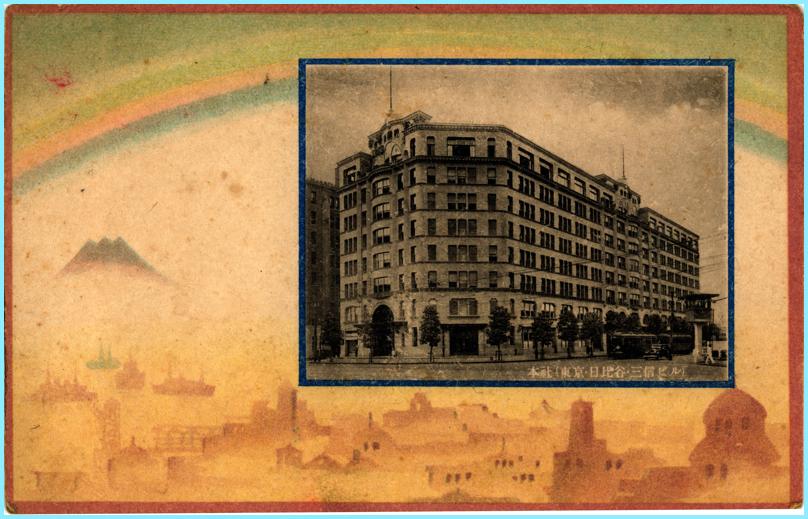

芝浦製作所の本社があった東京日比谷の三信ビルディングが描かれています。

この「三信ビルディング」はつい最近まで現役でしたが、事故と老朽化で2007年に解体されて残っていません。

1929年(昭和4年)に建設された震災復興ビルの一つです。藤森照信がスパニッシュ風のアールデコ様式と評した古典様式で、戦後は1950年(昭和25年)6月までGHQに接収されていました。

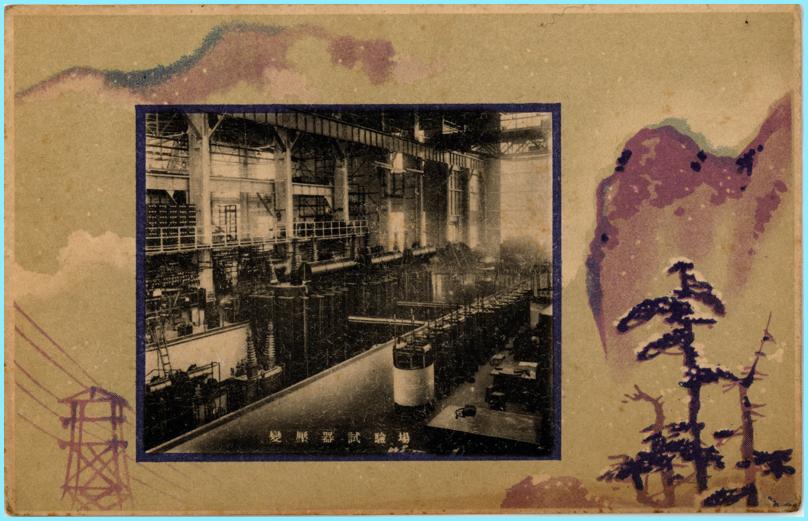

□変圧器試験場

詳細は分かりませんが、水力発電所から送電する際の「変圧器」をテストする設備が描かれていると思われます。

山の風景と送電線が描かれています。

□自動車用品工場

背景に描かれている牧歌的な風景が どこの場所を表しているのか未調査です。

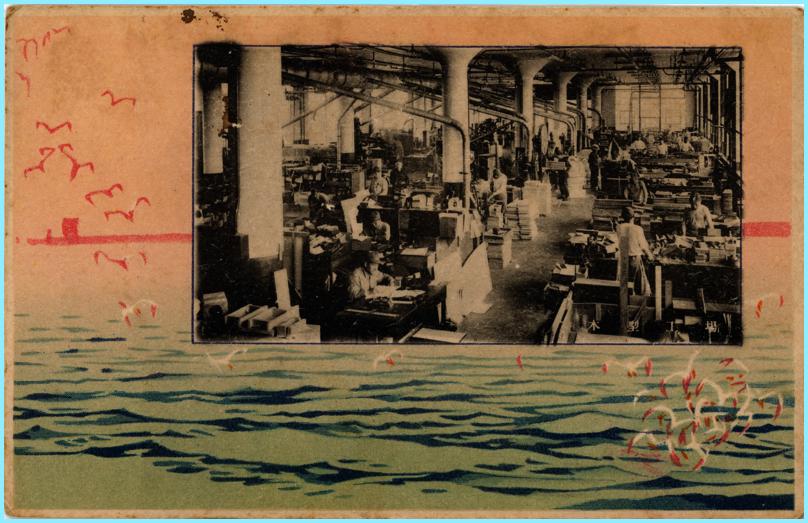

□木型工場

鋳造等に必要な木型を製造する工場の風景写真です。

背景にはカモメが乱舞する海の様子が描かれています。

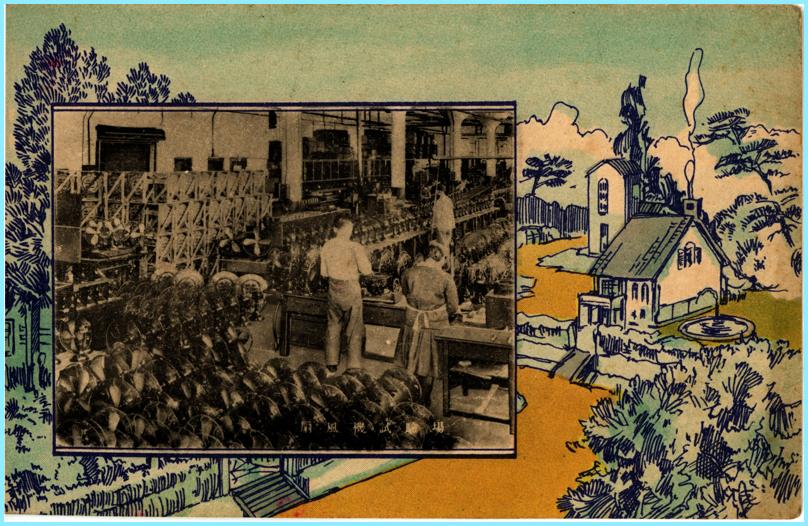

□扇風機工場

写真には「扇風機」を製造する工場風景が写っています。

背景には欧米の雰囲気を漂わせた風景が描かれています。肝心な部分が写真に隠れているのが残念ですが、この時代に海外の雰囲気が漂っているのは珍しいのではないでしょうか。

扇風機に関しては、1894年(明治27年)に「芝浦製作所」が日本ではじめて白熱電球付き直流扇風機というものを製造したそうです。

「アイロンと並んで最も早く国産化されたという電気扇風機。関東大震災で工場が全焼して生産が止まったこともあったが、景気の回復とともに需要も拡大し、卓上用、天井用、換気用、鉄道車両用など製作アイテムも増え、「扇風機は芝浦」と言われるようになった。」(東芝科学館)

※現在東芝の社史を調べていません。

変圧器試験場、自動車用品工場、扇風機工場、木型工場 等が分かってくると

さらにこの「絵葉書」の面白さが見えてくるかもしれません。

(現在の東芝事業所 in Yokohama)

・横浜事業所

・電力・社会システム技術開発センター

・磯子エンジニアリングセンター

・東芝原子力エンジニアリングサービス株式会社

・東芝電力検査サービス株式会社

・東芝電力放射線テクノサービス株式会社

・東芝マテリアル株式会社

〒235-8522 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8

・生産技術センター

・東芝燃料電池システム株式会社

〒235-0017 神奈川県横浜市磯子区新磯子町33

・大船分室

・芝浦メカトロニクス株式会社

・東芝メモリシステムズ株式会社

〒247-8585 神奈川県横浜市栄区笠間2-5-1

・京浜事業所本社工場

・東芝アイテック株式会社

〒230-0045 神奈川県横浜市鶴見区末広町2-4

・京浜事業所タービン工場

・東芝ジーイータービンコンポーネンツ株式会社

〒230-0045 神奈川県横浜市鶴見区末広町1-9

・東芝ジーイー・タービンサービス株式会社

〒230-0034 神奈川県横浜市鶴見区寛政町20-1

・東芝エンジニアリングサ―ビス株式会社

・東芝プラントシステム株式会社

〒212-0014 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-36-5

・東芝シグマコンサルティング株式会社

・東芝総合人材開発株式会社

〒222-0035 神奈川県横浜市港北区鳥山町555

・東芝ピーエム株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-8-12

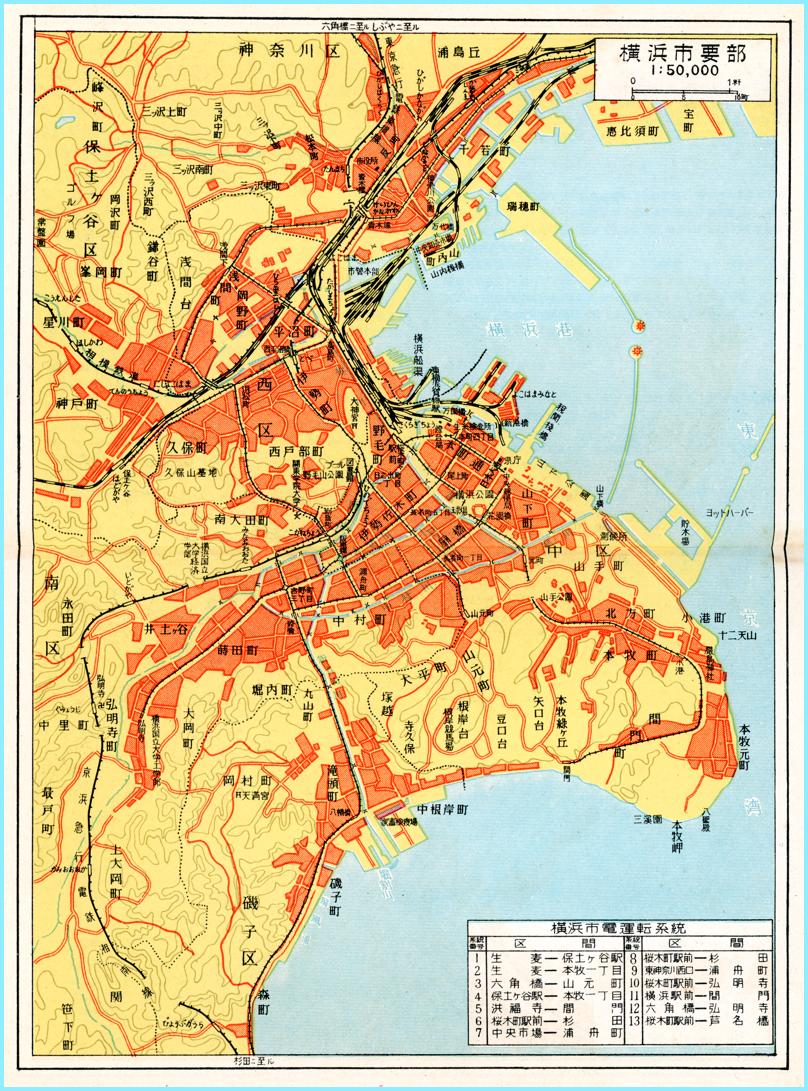

【一枚の地図から】昭和27年の観光地図

手元に一冊の観光案内書があります。

「日本案内記」関東編

昭和二十七年四月発行

監修は運輸省

編集は運輸省の外郭団体の観光事業研究会。

発行も財団法人 日本交通公社です。

日本交通公社は

1912年(明治45年)3月に外国人観光客誘客促進を目的として設立された団体です。

1942年(昭和17年)財団法人東亜旅行社に改組

1945年(昭和20年)財団法人日本交通公社に改称し

英文名称(Japan Travel Bureau) JTBに改称します。

「この法人は、旅行及び観光の健全な発達と観光関係事業の向上発展に関

する事業を行い、我が国の観光文化の振興に寄与することを目的とする。」

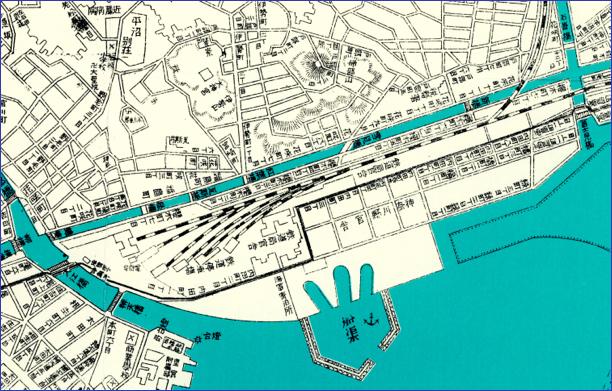

この観光ガイドに折込まれている横浜の地図を元にこの時代を旅してみましょう。

この観光案内が発刊された時期は昭和27年4月です。観光マップは昭和26年頃のものをたたき台にしていると思われます。昭和26年という時期は、

□ マッカーサーが、朝鮮戦争の対応でトルーマン大統領と対立し解任

□大惨事となった国鉄桜木町電車火災事故(4月24日)

□ラジオ東京(現:TBSラジオ)が開局。

未だ 朝鮮戦争中の日本で、横浜の接収まっただ中の状態でした。

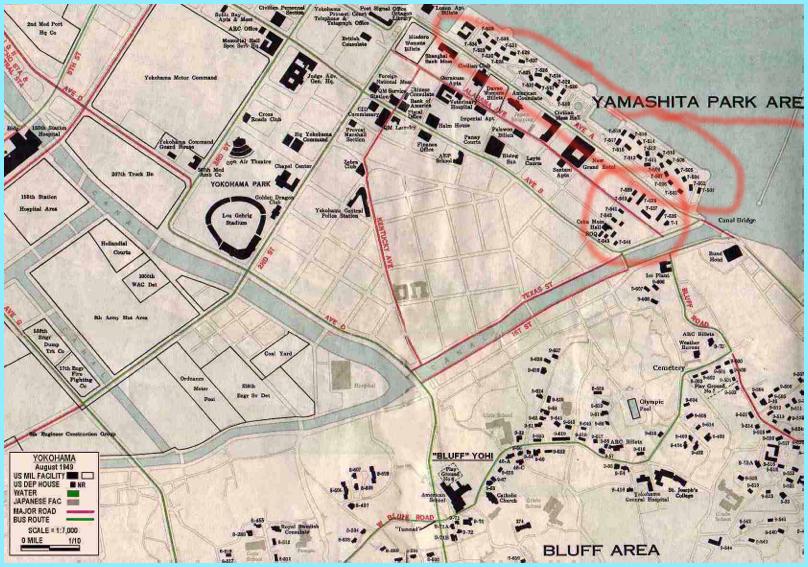

(山下公園)

当時、山下公園は接収地で米軍宿舎が建っていました。

山下町の海岸通り・水町通り周囲は市街地の区分は無く空白が目立ちます。この周辺の多くが米軍によって接収されていた状態を表しています。

ホテルニューグランドがポツンと表記されているのが分かります。

山下公園は1954年(昭和29年)から段階的に接収解除され、1961年(昭和36年)には再整備が完了し、ほぼ現在の姿となります。この地図は解除直前ですね。

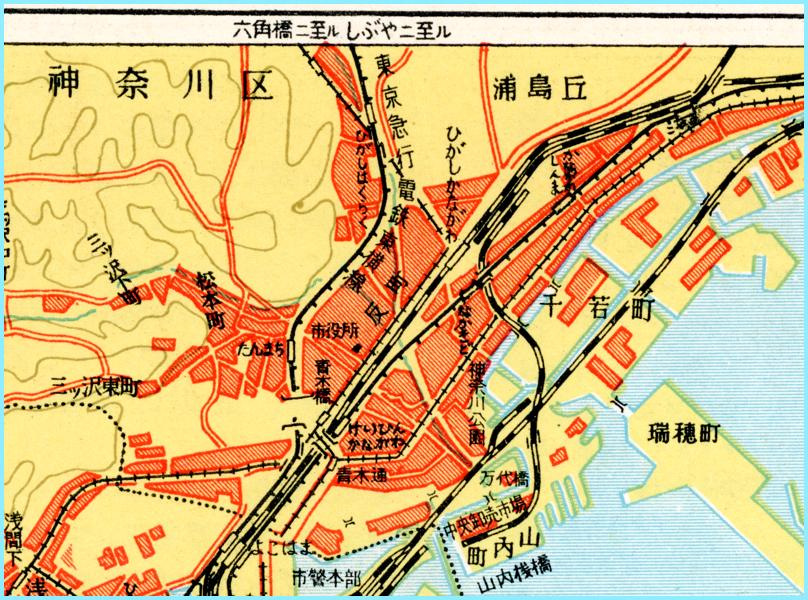

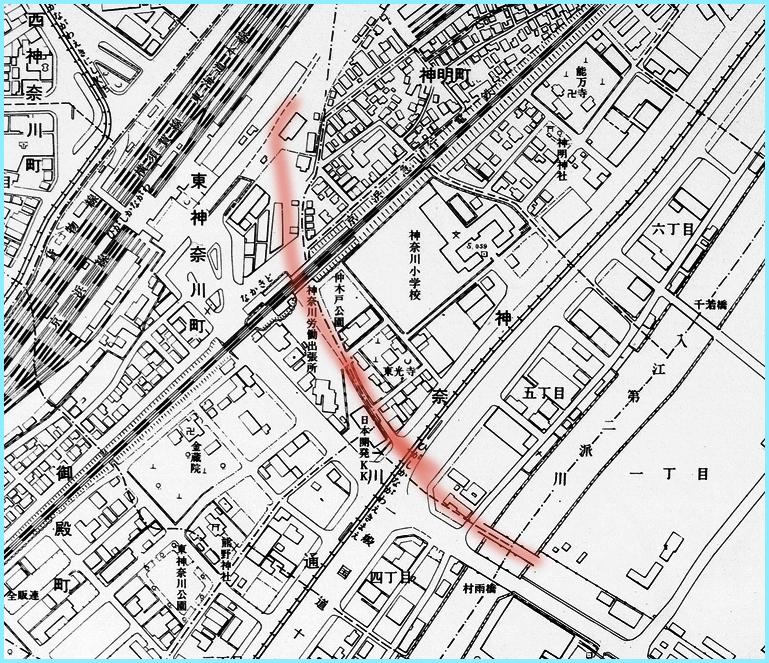

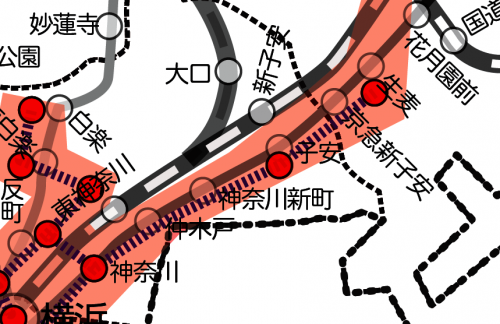

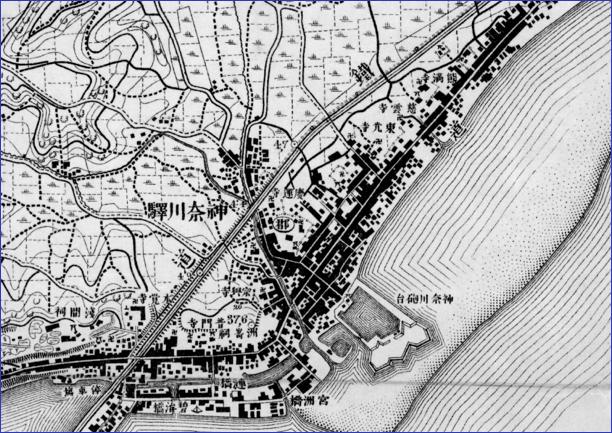

(東神奈川)

東神奈川駅周辺を拡大してみました。

現在とどこが大きく変わっているでしょうか?

鉄道路線から見ていきましょう。

横浜市電の路線があります。

京浜急行路線には旧名「京浜神奈川駅」が表記されています。

1956年(昭和31年)現「神奈川駅」に改称します。

この「京浜神奈川駅」は位置と名称が変わるので歴史的にはやや面倒な駅です。

ここでは京急の「神奈川駅」についてざくっと変更の歴史を紹介しましょう。

[]内の駅名は全て旧または廃止された駅名です。

※川崎駅より東京方面は省略します。

1905年(明治38年)に

[川崎駅]〜[神奈川駅]( 神奈川停車場前)が開通します。この時、路線内に幾つか駅が開業し神奈川寄りに[(京急)反町駅]が開業します。

1925年(大正14年)に

[神奈川駅]が[京浜神奈川駅]に変更されます。

→この時は[川崎駅]〜[京浜神奈川駅]が営業区間です。

[京浜神奈川駅]から路線が少し延伸します。

1929年(昭和4年)に

[京浜神奈川駅]〜[(仮)横浜駅]が月見橋近くに開業します。

この間約200mです。

1930年(昭和5年)に

[(仮)横浜駅]が300m延伸し【横浜駅】が開業します。

[(京急)反町駅]を廃止。

[青木橋]を開業します。

[京浜神奈川駅]を廃止し[青木橋駅]を[京浜神奈川駅]に改称します。

1956年(昭和31年)に

[京浜神奈川駅]が【神奈川駅】に改称し現在に至ります。

※かえって複雑で分かりにくくなった感じですが?

横浜駅が桜木町から二度引越をしている影響で、伝統ある!「神奈川駅」が国鉄東海道から無くなり、京急も変更しなごりが少し移動し「神奈川駅」として残っています。かつての偉大な「神奈川駅」はほんの少し“なごり”が残っています。

(仲木戸陸橋)

京浜急行「仲木戸駅」にも語り尽くせない物語があります。

1905年(明治38年)

最初は[中木戸駅]という名で開業します。

「仲木戸駅」となったのは1915年(大正4年)[京浜神奈川駅]となった時期と同じ頃だそうですが資料は未確認です。

現在

「仲木戸駅」の近くに京浜東北線「東神奈川駅」がありペデストリアンデッキで結ばれています。

この京浜急行線と京浜東北線に挟まれたエリアは戦後未整備のまま時間が流れ、整備されたのはごく最近のことです。合意形成に長い時間がかかり神奈川区の重要懸案事項でしたが、関係者の努力で現在の区画整理が実現しました。

「東神奈川駅」は横浜線の乗換駅として利用者が多い駅ですが、

歴史的には「仲木戸駅」の方が先輩です。

1908年(明治41年)

横浜鉄道株式会社が「八王子」「東神奈川」を開通させます(現横浜線の開通)。

この時、

東海道本線のメインが「神奈川駅」だったので

その東にある駅ということで「東神奈川」と命名されます。

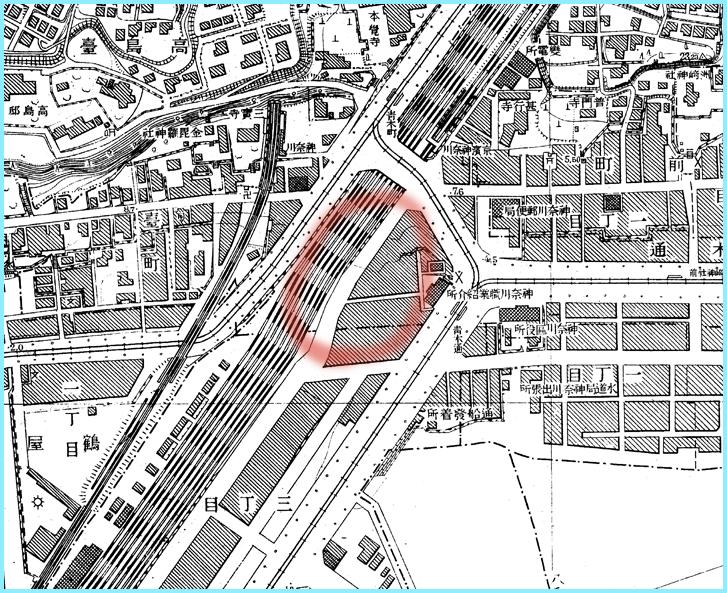

(高架化せよ)

横浜鉄道線が後に開設しますが、貨物線を海岸まで延伸させるために

京浜電気鉄道は“高架化工事”を余儀なくされます。

「横浜鉄道」が「京浜電気鉄道」を横切るので

「京浜電気鉄道」は高架にしろ!

ということになります。

現在の京急に乗ると良くわかります。

現在の神奈川新町を過ぎたあたりから徐々に高くなり、「仲木戸駅」を過ぎたあたりから下がりはじめ滝野川あたりで地上に戻ります。

なぜこのような無理が通ったのか?当時の横浜鉄道も“民営”で国鉄ではありませんでしたが開業して2年、1910年(明治43年)国有化され「八浜線(はっぴんせん)」となります。

鉄道路線として

国鉄「八浜線(はっぴんせん)」の計画が京浜電気鉄道より法律的に上位になるため、「八浜線」の路線計画が優先されることになります。

京浜電鉄は開設が手軽だった「軽便鉄道法」

横浜鉄道のちの国鉄「八浜線」は「私設鉄道法」の制約を受けました。

京浜電鉄が高架化し、「仲木戸駅」近くを「八浜線」から繋がる貨物支線が「海神奈川駅」まで開設します。

1959年(昭和34年)4月1日に

貨物支線の「東神奈川駅」〜「海神奈川駅」間は廃止され

この路線のなごりが現在も残っています。

(つづく)

【横浜市電域考】5市電域の終着駅 六角橋

このシリーズでは、横浜市電域というテーマでかつて横浜市電が走っていたエリアに限定し、このエリア内を考えてみます。

【橋物語】とも連動しながら 市電の走ったエリアを追います。

(六角橋線の開通)

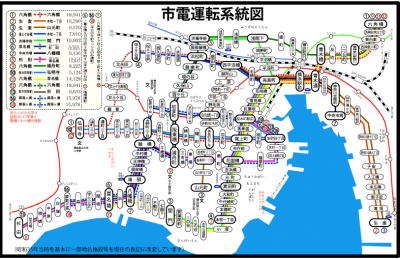

市電六角橋線は1928年(昭和3年)12月28日に東白楽〜六角橋間が開通し横浜駅と繋がります。

これによって、

(最盛期は)六角橋から「弘明寺」間を往復する循環線「1系統」、

浜松町を経由し久保山越えし阪東橋から浦舟町までを走る「9系統」、

高島町からメイン路線尾上町・麦田町・本牧間門を経由して芦名橋までを走る「11系統」の起点となります。

市電域の最も北側の終着点となる「六角橋」は、古くから大綱村と神奈川湊を繋ぎ、また南北に走る小机〜神奈川宿間の“旧綱島街道”筋の村として物流の中継点でした。明治に入ると、生糸の道としても栄えますが、六角橋が商業地として存在感を持つようになるのは 1917年(大正6年)綱島温泉が誕生し、東京都横浜(神奈川)を結ぶ綱島街道の利用客の急増が要因として挙げることが出来ます。

1926年(大正15年)2月14日東急東横線「丸子多摩川〜神奈川」間が開通し「白楽」駅が開業しさらに

1928年(昭和3年)12月28日市電が開通、

1930年(昭和5年)に「横浜専門学校(現:神奈川大学)」の移転することで

六角橋は「学園」の街に変貌していきます。

六角橋商店街は、

「横浜橋通商店街」「洪福寺松原商店街」「大口通商店街」と並び、戦前から続く市内有数の商店街と呼ばれてきました。

六角橋は幾つかの商店街が輻輳していますが

旧綱島街道に並行して木造のアーケードに覆われた「仲見世通り商店街」が

昭和30年代を感じる貴重な風景を残しています。

http://www.rokkakubashi.jp

六角橋商業協同組合

http://www.rokuchan.com

※木製のアーケードは、磯子の「浜」マーケットと「六角橋仲見世通り」にしか現存していませんが、共に火災に遭遇し維持に苦労しています。

(六角橋風景)

【横浜市電域考】4市電域の終着駅 生麦

このシリーズでは、横浜市電域というテーマでかつて横浜市電が走っていたエリアに限定し、このエリア内を考えてみます。

(横浜市電生麦)

横浜市電[子安線]が開通したのは

1928年(昭和3年)6月1日のことです。

開設路線は、現横浜駅前の「金港橋」から「生麦」です。

「金港橋」

1926年(大正15年)派新田間川に架かる長さ30.1mの橋です。

金港とは横浜港を指し、神奈川区の地名と首都高速の「金港ジャンクション」にその名が残っています。

※この橋から派新田間川上流方向に「月見橋」が線路脇に架かっています。この橋は松本竣介「Y市の橋」のモチーフとなったところで、作品と見比べてみる楽しみがあります。

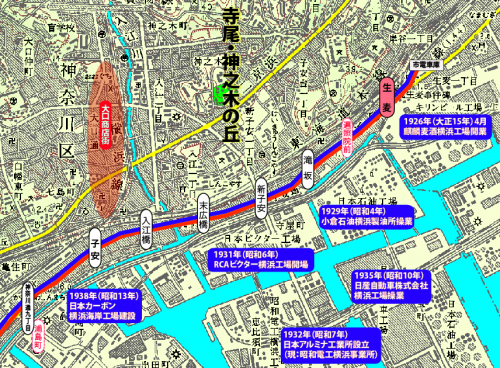

[子安線]の走る神奈川から鶴見にかけての海岸線は、昭和に入り京浜工業地帯として急激に工業化が進んだエリアです。

<京浜工業地帯の進展>

1926年(大正15年)4月

麒麟麦酒横浜工場が生麦に開業します。関東大震災で山手の工場が倒壊したことと、設備刷新のために新しい工場用地を求め、この生麦に進出しました。

※本店を横浜市から東京に移したのは1965年(昭和40年)のことです。

1929年(昭和4年)

小倉石油横浜製油所操業→後の日本石油(新日本石油)創業の地です。

1931年(昭和6年)

RCAビクター横浜工場開場→現在の日本ビクターが横浜と関係の深い企業であること、意外と知られていません。1927年(昭和2年)に日本ビクター(設立時は日本ビクター蓄音器株式会社)はビクタートーキングマシンカンパニーの日本法人として設立として設立し、当時東洋一と呼ばれた蓄音機・レコードを製造する第一工場を横浜に建設します。

1932年(昭和7年)

日本アルミナ工業所設立→(現:昭和電工横浜事業所)戦前は森コンツェルンの中核企業として明礬石を原料にしアルミナの生産開始します。

1935年(昭和10年)

日産自動車株式会社横浜工場操業→横浜生まれの日産自動車はここから戦前多くの車輛を製造し送り出しました。

1938年(昭和13年)

日本カーボン 横浜海岸工場建設

古くは1915年(大正4年)に神奈川区浦島ヶ丘に設立したのが始まりで天然黒鉛電極製造を開始します。その後事業拡大の一環として「電刷子等高級炭素製品用素材」を生産するために横浜海岸工場を建設します。

以上簡単に湾岸進出した大企業の工場を紹介しました。市電[子安線]は京浜急行・国鉄と共に工場の発展とともに歩み始めます。

上記の工場以外にも大小様々な工場が海岸線を埋め尽くしていきます。

東海道を境に丘陵部には住宅地が形成され、戦後は地域最大級の大口商店街が誕生します。

国鉄・京浜急行・市電という3系統が走るこのエリアは、関東大震災復興を境に発展し、昭和初期の誕生した数々の工場と共に歩んできたエリアです。

(生麦魚河岸通り周辺)

工業化が急速に始まる中、このエリアの東、鶴見に近いエリアに「生麦魚河岸通り」があります。

「生麦」といえば歴史教科書に必ず登場する「なまむぎじけん」が起こったところですが、ここでは省きます。(記念碑・資料館があります)

江戸時代の頃このエリアは

横浜沖を広く漁場とする漁業の中心地でした。江戸前と良く言いますが、江戸の魚介類は江戸近郊の漁業が支えていました。

特に生麦は江戸湾(東京湾)八カ所の幕府認定専用漁場の一つで市場も立ちました。

この生麦の魚介類を扱う市場が

明治以降、埋立ての歴史に翻弄されながらも

このエリアで多く水揚げされたノリ・貝・魚の専門店街として生き残りました。

通称「生麦魚河岸通」と呼ばれています。

かつては貝殻の多く混じった砂利道だったそうです。

県内全域から「寿司や」「小料理や」がここにネタ探しに訪れました。

流通の変化で 県央の客筋の激減、チェーン展開による集中仕入で寿司店の仕入れがなくなります。

現在では かろうじて魚河岸通の雰囲気を残している程度です。

再生は(少なくとも生き残る)最後のチャンスかも知れません。

(生麦〜鶴見)

戦争が激しくなった頃、軍用工場が密集していた京浜・鶴見地域の労働者を運ぶために急遽、子安線の延長が決まります。

1944年(昭和19年)に建設が始まり、戦争が終わった1945年(昭和20年)10月30日に進駐軍の命令で廃止されたたった一年の短命線がありました。

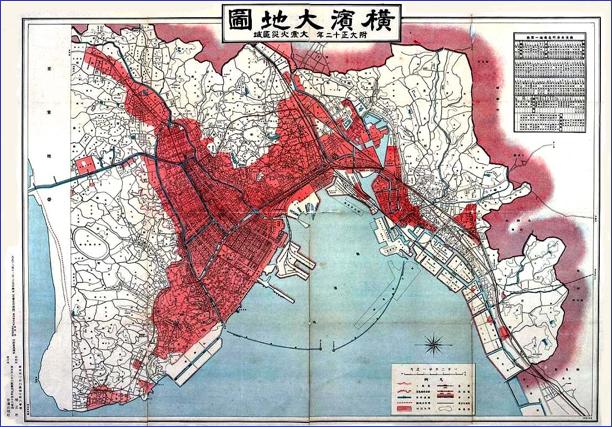

【横浜市電域考】3震災を乗越えて

このシリーズでは、横浜市電域というテーマでかつて横浜市電が走っていたエリアに限定し、このエリア内を考えてみます。

【橋物語】とも連動しながら 市電の走ったエリアを追います。

(関東大震災)

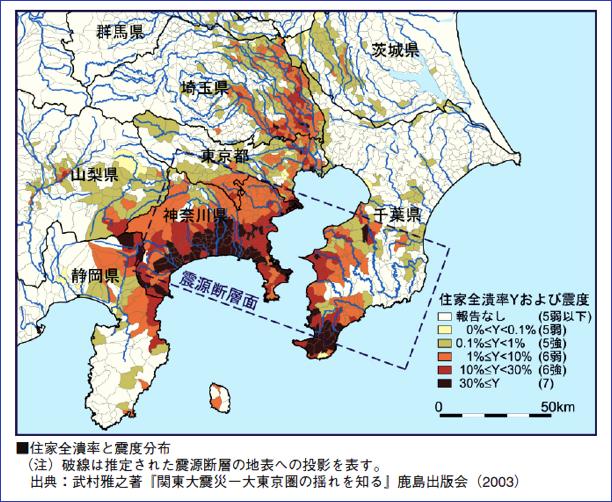

1923年(大正12年)9月1日(土)午前11時58分に起こった関東大震災は、神奈川県相模湾北西沖を震源とするマグニチュード7.9規模の大震災でした。

横浜の関東大震災

http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/shinsai/

ここでは被害の詳細を省きますが、

東京における大火災による被害が大きかったこと、報道も東京の惨状に偏ったこともあり東京の地震だと思っている人が多いのですが、

関東大震災は“神奈川”を中心に災害が広がった地震です。

例えば、横浜市と東京市の住家全潰棟数を比較してみましょう。

1923年(大正12年)当時の横浜市人口は約42万人でした。

一方

東京市人口は約220万人で 規模的には横浜の5倍規模程度でした。

ところが

横浜市の住家全潰棟数は約1万6千棟。

東京市の全潰棟数は1万2千棟ですからその被害の大きさが分かると思います。

特に「大岡川」「中村川・堀川」に挟まれた埋立地

関内外では、全潰率が80%以上に達するところが多くありました。

倒壊と比例関係にありますが、火災の発生場所も全潰率の高いこの地域に集中し約290か所から出火します。東京市における出火箇所数の2倍以上で、密度に置換えると数倍以上の被害です。

横浜は「関東大震災」で中心市街地が壊滅しました。

一瞬にして、開港以来65年築いてきた都市機能が失われたのです。

(インフラ整備を急げ)

横浜の復興は、帝都東京とある意味競合しながら予算取り合戦となっていきます。予算が無ければインフラの整備が遅れるのは必然で、横浜市の復興計画は予算と時間との戦いでした。

最大の課題が「橋」の復旧で、現在現役の主要な橋の多くが(戦災復興を除き)震災復興後に架けられてものです。

横浜の震災復興で有名な事業が「公園整備」で、山下公園、野毛山公園、神奈川公園は震災復興公園と呼ばれました。

ホテルニューグランドも震災復興のシンボルとなりました。

重要なのはインフラの復旧で道路、橋梁、水道、瓦斯、産業・市民生活の動脈となる交通網の整備が急がれました。

「震災復興誌」によると

市電の

「軌道は全部破壊され特に神奈川・横濱間、吉田橋・駿河橋間、市役所・元町隧道間、塩田・日本橋間の被害が最も激しく軌道、道路、橋梁が壊滅」状態でした。

以下復旧までの日程と開通路線を一覧化しました。

■震災後〜10月1日まで全面運転休止

■10月2日

神奈川〜馬車道

■10月10日

馬車道〜日本橋

■10月15日

税関線

■10月20日

馬車道〜本牧

■10月26日

弘明寺線・戸部線

10月2日から26日までに既存路線を全て復旧させますが、

一部、川・運河沿いの道路の再整備に応じてルートの変更が行われます。

特に関外の中心部を貫通する「吉田川」に沿って走っていた「羽衣線」は、川沿いを避け新しい道路整備を受けて路線が陸地部分に入り込みます。

関内ゾーンの路線も大きく周遊するルートに変更されます。

その後、間門線を皮切りに7年の間にほぼ最盛期の路線が完成します。

大正13年4月1日→間門線(本牧〜間門)

大正14年4月1日→杉田線(八幡橋〜磯子)

大正14年11月5日→杉田線(磯子〜聖天橋)

(昭和2年)

昭和2年2月17日→杉田線(聖天橋〜杉田)(修正)

昭和2年3月30日→千歳線(千歳橋〜花園橋)

昭和2年9月26日→長者町線(長者町五丁目〜車橋)

★昭和2年10月30日大演習観艦式 開催

昭和2年12月20日→浅間町線(青木橋〜洪福寺)

(昭和3年)

昭和3年5月15日→久保町線(塩田〜久保町)

昭和3年5月29日→野毛坂線(西平沼橋〜野毛坂)

昭和3年6月1日→子安線(金港橋〜生麦)

昭和3年6月16日→杉田線(中村橋〜吉野町三丁目)

昭和3年6月16日→千歳線(千歳橋〜睦橋)

昭和3年6月21日→柳町線(神奈川西口〜東神奈川西口)

昭和3年8月27日→久保山線(阪東橋〜南四ツ目)

昭和3年8月27日→長者町線(車橋〜山元町)

昭和3年9月5日→羽衣町線(羽衣町〜尾上町三丁目)

昭和3年9月5日→本牧線(桜木町〜真砂町一丁目)

昭和3年10月25日→太田町線(尾上町〜本町三丁目)

昭和3年11月8日→長者町線(長者町五丁目〜野毛坂)

★昭和3年12月4日御大礼特別観艦式 (昭和天皇即位式)開催※史上最大60万人動員

昭和3年12月11日→六角橋線(東神奈川西口〜東白楽)

昭和3年12月21日→万国橋線(本町四丁目〜万国橋)

昭和3年12月21日→本町線(山下町〜桜木町)

昭和3年12月28日→日の出町線(吉野町三丁目〜日の出町)

昭和3年12月28日→六角橋線(東白楽〜六角橋)

(昭和4年)

昭和4年6月11日→青木橋線(神奈川〜青木橋)

昭和4年7月10日→日の出町線(日の出町〜桜木町)

(昭和5年)

昭和5年6月25日→平沼線(高島町〜浅間下)

昭和5年10月1日→浅間町線(浜松町〜浅間町車庫)

昭和5年12月28日→保土ヶ谷線(道上〜保土ヶ谷駅)

(この時代)

関東大震災後から昭和5年頃の横浜はどんな時代だったのでしょうか?

1930年(昭和5年)から翌1931年(昭和6年)にかけて昭和大恐慌により危機的な状況が日本を襲います。順調に復興してきた横浜も昭和5年ごろまでは、上記「市電網」も充実し、復活の手応えを感じ取りはじめていました。

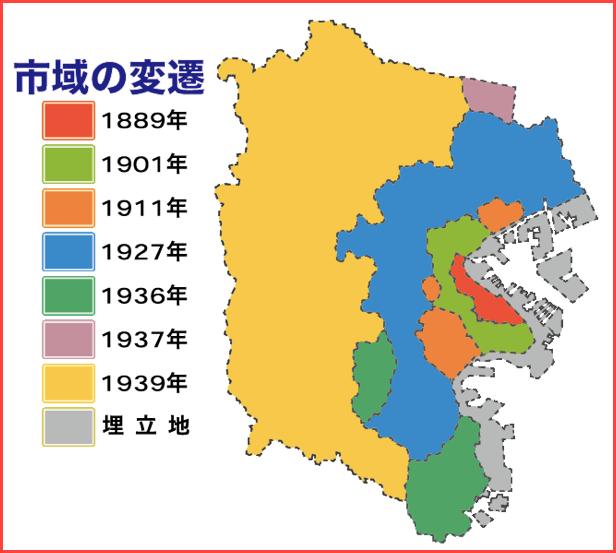

横浜市は明治以来6回市域を拡大しますが、

1927年(昭和2年)に第三回目の市域拡張を行います。

市電域はこの第三回目市域拡張後、

昭和5年の路線拡張でストップします。

「横浜市電域」原型は1911年(明治44年)に拡張した第二次拡張市域で

以降路線を大きく延ばすことはできませんでした。

(予備資料)

★市域拡張

→(第3次市域拡張)

1927年(昭和2年)

■久良岐郡

屏風浦村、大岡川村、日下村

■橘樹郡

鶴見町、城郷村、大綱村、旭村、保土ケ谷町

■都筑郡西谷村を編入します。

区制施行で市域が5区に分けられます。

横浜最初の区の登場。

鶴見区、神奈川区、中区、保土ケ谷、磯子

(※西区は神奈川区と中区の一部から分離します。)

(※南区は中区から分離します。)

→(第4次市域拡張)

1936年(昭和11年)10月1日

鎌倉郡永野村を中区に

久良岐郡金沢町、六浦荘村を磯子区に編入します。

→(第5次市域拡張)

1937年(昭和12年)4月1日

橘樹郡

日吉村大字駒ケ橋(下田町)、駒林(日吉本町)、箕輪(箕輪町)、矢上、南加瀬の各一部(いずれも日吉町)を神奈川区に編入します。

※日吉分割騒動

(日吉村の他地区は、川崎市へ編入します)

3月31日 自治体国取り合戦勃発

→(第6次市域拡張)

1939年(昭和14年)

■都筑郡

都岡村、二俣川村、新治村、田奈村、中里村、山内村、川和町、中川村、新田村を編入します。

■鎌倉郡

戸塚町、中川村、豊田村、川上村、大正村、本郷村、中和田村を編入します。

●神奈川区から港北区を分区し、上記を除く都筑郡域を編入します。

都筑郡都岡村と二俣川村は保土ケ谷区に編入します。

鎌倉郡域(中区上永谷町・下永谷町・野庭町、磯子区朝比奈町を除く)を編入し戸塚区とします。

次回から 市電域の特徴あるエリアを 個々に紹介していきます。

【横浜市電域考】2創業期の時代

(街道の力)

関内、横浜駅 その周辺になりましたが、

明治期はまだまだ

神奈川(東神奈川)・生麦・鶴見が東海道の街道拠点として

重要な産業集積地でした。

横浜電気鉄道開通当時

「神奈川〜大江橋間」は東京と横濱を結ぶ京浜電車と連絡し、沿線利用者も多く

十分採算が合う市場が路線沿線に存在していました。

第一期の「大江橋〜神奈川」は 当時最も妥当な路線だったようです。

(よくよく見れば)

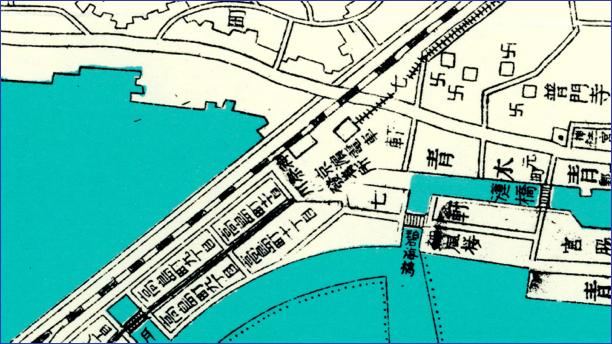

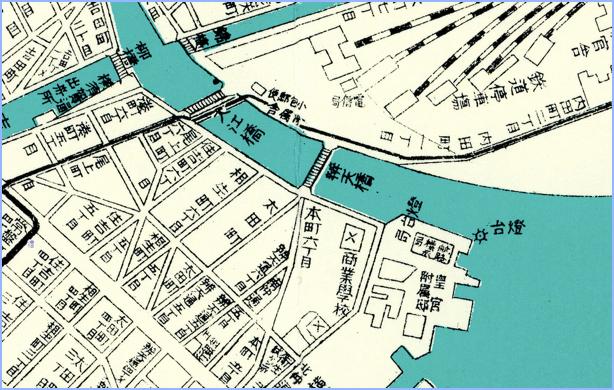

第一期線(神奈川〜大江橋)開業時の路線は 往時とは異なったルートを走っていました。

鉄道省(国鉄)の横浜・東京間の路線に対し、第一期線(神奈川〜大江橋)は海側を路線に沿って走り、横浜駅(現桜木町)に近づくと大きくカーブし廻り込む形で大江橋近くに停車駅を設置ます。

その後、国鉄路線の変更に伴い桜川に沿って路線が変更になります。

理由は

路線開通の条件として、道路拡張工事の必要があったことや、

国鉄と高島近辺で立体交差ができなかったからです。

【大江橋を通っていない!】

一年後の

1905年(明治38年)7月24日

第二期線(大江橋〜西之橋)が開通します。神奈川と西之橋(元町)が繋がります。

当時のマップをじっくり眺めると

路線は「大江橋」を渡らず

大江橋脇の下流川に鉄道専用の橋を架け馬車道方面に向かっています。

これまで 初期の路線を注意深く観察していなかったので 電車は当然大江橋を通過しているものと思い込んでいました。

この発見は 個人的に驚きでした。

※単に注意力散漫だったということですが。

当時の大江橋の絵葉書にも しっかり「大江橋」下流に別の橋が写り込んでいます。

鉄道と一体化したのは震災後の架け替えからです。

大江橋に市電が走るようになったのは、1922年(大正11年)の架橋架け替えに伴い路面軌道となります。直後に震災により被災することになりますが、いち早く復旧しました。現在の「大江橋」は1973年(昭和48年)に立て替えられたものです。

「大江橋」1872年(明治5年)5月に架設され関内開港場と桜木町(横濱駅)を結ぶ重要な橋で日本初のガス灯が灯った橋でもあります。

この「大江橋」の名は当時の県令(県知事)だった大江卓(おおえ たく)の名をとっています。大江卓、当時大活躍していますので関心のある方はぜひ調べてみてください。代表的な事件は、

「マリア・ルス号事件」です。

No.257 9月13日(水)司法とアジアの独立

(明治・大正初期の路線延伸)

第一期・二期以降の「横浜電気鉄道」新路線開設と

この間にあった(人が移動する要因となる)出来事を併せて年表化しました。

1905年(明治38年)12月25日 税関線(住吉町〜花園橋)開通

1905年(明治38年)12月25日 住吉線(馬車道〜住吉)開通

1906年(明治39年) 5月1日 三渓園 開園

1909年(明治42年) 7月2日 横浜開港50周年開催

1909年(明治42年)10月1日 横浜電気鉄道(のち横浜市電)と連絡運輸を開始します。

1911年(明治44年)12月25日 本牧線(花園橋〜本牧)開通

1911年(明治44年)12月25日 羽衣線(馬車道〜駿河橋)開通

1912年(明治45年) 4月13日 滝頭線(駿河橋〜八幡橋)開通

1912年(大正1年)11月12日 大演習観艦式 開催

1913年(大正2年)10月1日 横浜市勧業共進会(〜11月19日)開催

「駿河橋」は現在の(吉野町一丁目)で、大正2年の大きな博覧会「横浜市勧業共進会」会場を結びました。

1914年(大正3年) 9月19日 弘明寺線 (駿河橋〜弘明寺)開通

1916年(大正5年)10月31日 戸部線 (戸部六丁目〜日本橋)開通

この戸部線(部分)開通を最後に、私鉄「横浜電気鉄道」は路線延長する資金力を失います。

※資料「路面電車のあゆみ」

(駿河橋〜弘明寺)

民営時代最後の拡大事業となった

1914年(大正3年)9月19日に弘明寺線が開通し、横浜市電域西のエッジにはじめて路線が到達します。

一方、1916年(大正5年)10月31日に戸部の丘陵地を越える戸部線(戸部六丁目〜日本橋)に着手しますが、貫通することなく横浜市に買収されるまで未完路線となります。

弘明寺線は前年に開催された「横浜市勧業共進会」に62万人もの入場者が訪れかなり多くの路面電車利用があったことが延伸計画を後押しします。

【芋づる横浜物語】縁は異なもの味なもの2

http://tadkawakita.blog.fc2.com/blog-entry-25.html

【芋づる横浜物語】縁は異なもの味なもの3

http://tadkawakita.blog.fc2.com/blog-entry-26.html

(民営から市営へ)

「横浜電気鉄道」が経営難陥り、横浜市が事業を引き継ぐことになります。

横浜市は

1921年(大正10年)4月1日に横浜市電気局を置き、

「横浜電気鉄道」路面電車事業を買収します。

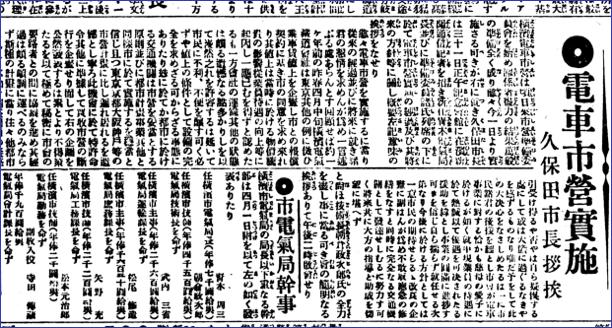

「いよいよ電車市営を実施するにあたり従来の経過ならびに将来につき諸君の懇情を求めんがため一言述ぶる処あらんとす。

回顧せば約一年前の昨春4月中旬横濱電気鉄道会社は東京この他の例にならい乗車賃値上げを企画し市との報償契約に基づき市の同意を求めきたれり。

この値上げは当時における物価騰貴の影響・従業員待遇の向上等に起因し一応やむをえずと認めたるも(略)

都市における交通機関は市営を妥当とする原則並びに都市計画事業この他と同様市において実施するを穏当と信じかつ東京・京都・大阪・神戸等の市営計画に比し遅れ居るを遺憾としむしろこの機会に於いて特許命令この他に準拠して買収市営の断行を企画せり。」

当時の久保田市長は、メディアを前に市営化の意義を挨拶で述べます。

(公営化の流れ)

民間鉄道から始まった全国の電気電車(路面電車)は、公共性と安定経営を理由に公営化が順次進められます。

1911年(明治44年)

東京市が東京鉄道を買収。東京市電気局を開設し、東京市電となる。

1912年(明治45年)

京都市電気軌道事務所(後の京都市交通局)発足。民営と競合時代。

1918年(大正7年)

京都電気鉄道全線を京都市電の路線として編入。

1917年(大正6年)

神戸電気を買収、神戸市電気局として市営軌道事業開始。

1921年(大正10年)4月1日

ここに初めて「横浜市電気局」(後の交通局)を設置し、

鉄道畑の技術官僚 青木周三を電気局長としてトップに置きます。

この青木を局長にした人事が 横浜市電の運命を決める人事でした。

青木周三は山口県生まれ、東京帝国大学法科大学法律学科(英法)を卒業後、鉄道書記となり鉄道畑を歩み始めます。

この年、1921年(大正10年)に後藤新平の懐刀だった長尾 半平(ながお はんぺい)が東京市電気局長に就任します。

※長尾は、越後長尾家の末裔

同時期に、鉄道省きっての俊才二人が横浜と東京の電気局トップとなります。

続編でも紹介しますが

初代電気局長となった青木周三はその後、関東大震災復興に尽力し鉄道省に復帰、鉄道次官を1935年(昭和10年)まで務めます。※途中 貴族院議員のため辞任

1935年(昭和10年)横浜市長となり1941年(昭和16年)まで在任します。

1923年(大正12年)9月1日に起きた 関東大震災で

横浜の公共交通は大きく変わります。

(【横浜市電域考】3震災を乗越えて に続く)

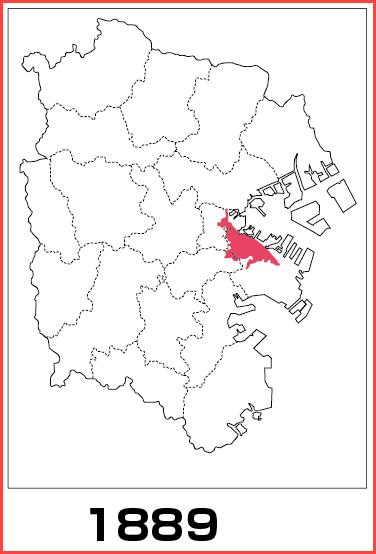

【横浜市電域考】1路面電車の時代

かつて横浜市電が走っていたエリア「横浜市電域」は、横浜が戦後成長の核(地域拠点)となったエリアです。

★市電の時代

横浜は幕末期に「開港場」から次第に拡張しながら現在の市域となります。

(横浜市の誕生)

1889年 5.40平方キロメートル

(第1次市域拡張)

1901年 24.80平方キロメートル

(第2次市域拡張)

1911年 36.71平方キロメートル

(第3次市域拡張)

1927年 133.88平方キロメートル

鶴見区、神奈川区、中区、保土ケ谷、磯子の誕生

(第4次市域拡張)

1936年 168.02平方キロメートル

(第5次市域拡張)

1937年 173.18平方キロメートル

(第6次市域拡張)

1939年 400.97平方キロメートル

(埋立て増)

2011年 434.98平方キロメートル

横浜市域が誕生してから現在まで、なんと

80倍に拡大してきました。

★行政域と生活域

この間に、区が誕生し5区から始まって18区にまで増えています。

この市域はあくまで行政的な区分でしかありません。

生活圏は行政エリアとは異なったエリアで構成されています。

里山地域、川の流域といった区分です。

道(道路)も街道というエリア文化でとらえることができます。

ここでは

「横浜市電域」という行政区分とは異なるエリアを抽出し、このエリアの形成から市電廃止後の姿までを追って見ることにします。

★市の発展と鉄道網

明治早々から市民の足となった電気鉄道は、路面電車・ちんちん電車・市電・都電・府電、最近ではLRTまで長い歴史があります。

残念ながら 横浜市を含め多くの街からは既に消えてしまいましたが、私たちの生活に最も近い鉄道網です。

※現在 改めて路面電車に注目が集まっています。

次々と次世代型の路面電車が登場しています。

横浜市の発展と関係の深い路面電車は、既に形成されていた産業集積地を走ると同時に、新しい住宅地や繁華街を生むキッカケとなっていきます。

今や廃止されてしまった横浜市電ですが、

市電の走った地域「市電域」の歴史を追ってみるともう一つの横浜側面史が見えてきます。

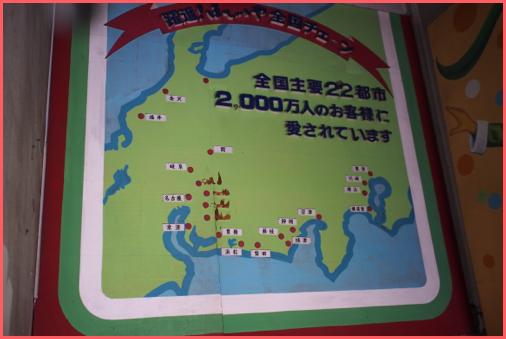

★最盛期

まず最盛期の市電域を図にしてみました。

現在の鶴見区・神奈川区・西区・中区・保土ケ谷区・南区・磯子区

以上7区にまたがり1960年前後(昭和30年代前半)頃のピーク時には総延長が約52kmに及び、一日平均30万人を超える乗客が利用していました。

市電が路線地域の重要な市民の足だったことが分かります。

★時代区分

路面電車、横浜電気鉄道の歴史を簡単に紹介しましょう。

【創業期】明治37年〜

民間鉄道としてスタートし、最初の市電路線が創設されます。

その後、経営難で横浜市に譲渡され「横浜市電気局」が誕生します。

【復興期】大正12年〜

市電史最大の変化が関東大震災です。

震災で甚大な被害を受けた市電は路線の見直しを迫られます。

同時に、復興事業で道路、橋等の復旧も始まり、街の表情が変わりはじめます。

大正末期から昭和初期にかけて横浜市電が最も拡張した時代です。

最盛期の路線網はこの時期にほぼできあがりました。

【戦後期】昭和20年〜

終戦後横浜中心市街地は米軍の接収を受けますが、市電は市民の足として運行本数を回復し密度をさらに濃くしていきます。

【廃止期】昭和40年〜昭和47年

しかし、モータリゼーションの波は、路面電車の存在を危うくし、渋滞により正常なダイヤ運行も困難となります。

軌道を使わないトロリーバスも導入されますが、最終的に全面廃止が決定し開業から70年の歴史に幕を閉じます。

横浜市電の路線域は1930年(昭和5年)までに開業した路線がほぼ最盛期の9割を占めます。

その後、一部区間が結ばれることはありましたが、

拡張されることはありませんでした。

わだじゅんけん 物語

前回から続きます。

松屋中興の祖、内藤彦一は

東京商工会議所の議員をしていた頃、藤沢の鵠沼に1,000坪ほどの土地を別荘地として購入します。

近隣には後藤たま(帝國興信所創業者夫人)邸や、三輪善兵衛(ミツワ石鹸創業者)邸他 政財界の豪邸が立ち並ぶ別荘地でした。

http://kugenuma.sakura.ne.jp

上記サイトを参考に「内藤彦一 邸」周辺の別荘人脈を乱暴にプロットしてみました。

ここには、益田孝をはじめ多くの三井人脈が別荘を所有していたことが解ります。

作家芥川龍之介も

作家芥川龍之介も時期は少しずれますが鵠沼雑記に当時の様子を描いています。

http://www.aozora.gr.jp/cards/000879/card2328.html

当時、東京商工会議所は生活改善運動を掲げ「生活の簡素化」「住宅難問題」などを活動目標にしていました。

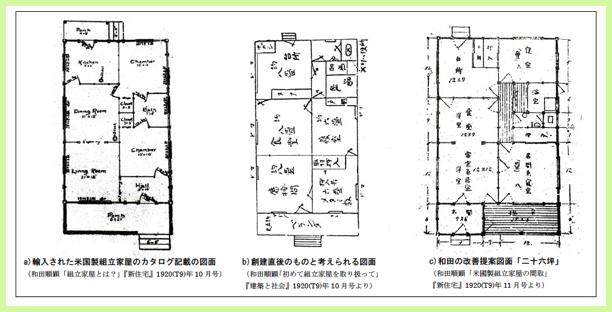

そこで内藤は「生活の簡素化」「住宅難問題」を実践する試みとして、

米国の組立家屋(ブレハブ住宅)を輸入し鵠沼に建てることを試みます。完成までにはかなりの苦労があったようです。シアトルの住宅会社アメリカン・ポータプル・ハウス社(American Portable Houses Co.)の組立家屋(プレハブ住宅)を発注しますが、船便で部材は痛み横浜港に荷揚げされた部材の通関業務にも苦労したそうです。これが日本初期の組立家屋(ブレハブ住宅)といわれています。

※1910年(明治43年)東京赤坂に建てられた藤倉五一邸がツーバイフォー住宅を導入しています。1920年(大正9年)7月に内藤邸は完工し、当時の建築雑誌や「主婦の友」といった家庭誌にも紹介されます。関東大震災で周囲の家屋が殆ど倒壊する中、内藤邸は基礎部分と20cm程度ずれが生じたものの戦後も長く現役だったそうです。この鵠沼 内藤邸を組立家屋(ブレハブ住宅)で建てる企てに一人の建築家が関わります。

彼の名は“和田 順顕(わだ・じゅんけん)”

松屋の成長期を支えた建築家です。

1912年(明治45年)に東京美術学校を卒業し、松屋・鶴屋に勤めます。

明治35年に帝大工科建築学科を卒業した古宇田 實の下で横浜「鶴屋呉服店」社屋建設に携わり建築の腕を磨きます。

その後、1915年(大正4年)に独立し建築事務所を開設します。

鶴屋・松屋との関係は切れず

1917年(大正6年)鶴屋創業者古屋徳兵衛の別荘を手がけます。

これが縁かどうかわかりませんが

1920年(大正9年)に

松屋支配人 内藤彦一別邸を輸入プレハブ材で建てます。

この時に、このプレハブ住宅を日本向けに設計し直しています。

<内藤邸建設にあたって和田が設計変更した図>

<内藤邸建設にあたって和田が設計変更した図>

※H22日本大学理工学部 勝原・大川論文より

横浜に関わった多くの建築家の中で

和田 順顕の存在はあまり知られていないようですが

戦前に建てられた「日本郵船ビル」の存在だけでも十分に横浜に足跡を残した建築家としてその名を残していくに値すると思います。

戦後

孤高の建築家、神奈川県庁を設計した1898年(明治31年)生まれの小尾 嘉郎(おび かろう)が1889年(明治22年)生まれの和田 順顕の事務所に

1961年(昭和36年)1月勤めたという記録があり驚きました。

70代の和田 順顕、60代の小尾 嘉郎のタッグは凄かったでしょうね。

何かの折にもう少し調べてみたいエピソードです。

(和田 順顕年譜 ※は作品で一部掲載)

1889年(明治22年)4月21日 石川県金沢市に生まれる

1907年(明治40年) 石川県立第一中学校卒業

東京美術学校予科入学

1912年(明治45年) 東京美術学校卒業

横浜鶴屋 (設計・古宇田實)の工事に携わる

(古宇田實は明治35年帝大工科建築学科卒)

松屋本店工事に携わる。

1915年(大正4年) 建築事務所設立

※ワイキキ公園大噴水塔

1916年(大正5年)

※皇太子及各皇子御用机及椅子 設計

※田守呉服店

1917年(大正6年)

※古屋徳兵衛別邸

※田辺貸し洋館三棟

※森八本店

1919年(大正8年)

※日露戦役記念塔

※三津輪銀行 土浦支店→現在の常陽銀行土浦東支店

常陽銀行土浦支店その後の土浦東支店?

1920年(大正9年)日本建築学会正員

※内藤彦一別邸

※紅屋菓子店 風月堂北浜店 他

1921年(大正10年)1〜10月 アメリカ各地を研究視察する

1922年(大正11年) 日本建築士会正員に推薦

平和博覧会嘱託

1923年(大正12年) 丸ビル内に建築事務所を設置

※田中源太郎酒造

※風月堂 横浜 他風月堂関係多数

※米津分店(横浜市馬車道)・米津武三郎(米津松造・三男)?

※米津支店(横浜市元町)・原田千太郎(松造・弟子)の可能性も

金沢市建築顧問

1926年(大正15年)

※安田善兵衛 邸 他

1927年(昭和2年)この頃からビル・大型建築設計時代

※日華生命京城支店・日本ビル・尾張屋銀行・日本電報通信社ビル(現在の電通) 他

1931年(昭和6年)

※日本医科大学第一病院 他

1933年(昭和8年)

※箱根登山鉄道 早雲山駅舎及千人風呂 他

1934年(昭和9年)6月 旧濱口吉右衛門邸(大崎)

昭和18年よりタイ王国大使公邸

1936年(昭和11年)8月

→ ※日本郵船横浜支店

1936年(昭和11年)

1936年(昭和11年)

※湘南中学校体育館 風月堂本店

1937年(昭和12年)

※日本郵船横浜支店構内倉庫

※慶應義塾大学医学部特別薬化学教室→信濃町メディアセンター

1938年(昭和13年)

※大日本航空金沢飛行場事務所

1947年(昭和22年) 金沢市建築顧問再嘱託

1952年(昭和27年)

※横浜セントラルビル

1958年(昭和33年) 加賀市建築顧問嘱託

※神奈川県中央児童相談所

※県立茅ヶ崎高校 体育館

1959年(昭和34年) 建築事務所を株式会社とし、代表取締役となる。

※神奈川県庁屋上会議室

1960年(昭和35年)

※横浜市立稲荷台小学校体育館

1962年(昭和37年) アメリカを視察

建設大臣表彰 黄授褒賞

1964年(昭和39年) 勲五等瑞宝章

1977年(昭和52年)12月13日 大磯町の自宅で逝去

今回は、単純に年譜を探し出し 補足しただけです。

神奈川県内に作品も多く(あまり現存していませんが)、

彼の足跡を追ってみても面白いなと思います。

文中でも紹介しましたが

60代にして殆ど個人で仕事をしてきた孤高の建築家、小尾 嘉郎(おび かろう)が

和田の元で晩年仕事をした話も 関心があります。

実は

1919年(大正8年)で紹介した

三津輪銀行 土浦支店→現在の常陽銀行土浦東支店ですが

1990年に福島県勿来から東京まで5泊で歩いたルート上で

たまたま写真に撮った 土浦の風景が残っていました。

これが 「じゅんけん」作の常陽銀行だとしたら 感激なのですが まだ未確認です。

これが 「じゅんけん」作の常陽銀行だとしたら 感激なのですが まだ未確認です。

だから【芋づる式余談から駒!】はたまりません。

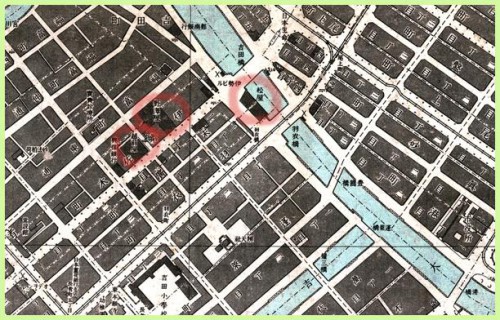

横濱デパート物語(MATSUYA編)

前回「横濱デパート物語」からMATSUYAをピックアップ。

以前、「MATSUYAのDNA」というタイトルで

横浜ルーツのMATSUYA GINZAを取り上げました。銀座MATSUYAは横浜が創業の地です。

No.30 1月30日 MATSUYA GINZAのDNA

ここでは別な角度から創業時の「鶴屋呉服店→(MATSUYA)」を紹介しましょう。簡単な沿革から

1869年11月3日(明治2年9月30日)

初代の古屋徳兵衛が横浜石川町亀の橋に鶴屋呉服店を創業します。

※WikiのMATSUYAの項目では創業日を

「1869年12月5日(明治2年11月3日)」としています。

松屋HPでは1869(明治2)年11月3日と表記されています。

http://www.matsuya.com/co/gaiyo/

他の文献でも1869年11月3日となっていましたので

創業は1869年11月3日とします。

★鶴屋呉服店創業の意義

1869年(明治2年)

横浜に創業という歴史には意義があります。

我が国の百貨店史上多くの老舗は、

江戸時代に創業し店舗を新時代に適応させてデパートに変身します。

「鶴屋呉服店」は、

明治初期、新天地横浜に創業し、横浜と東京で共に成功を収め

最終的に東京でトップ百貨店の名声を得、

現在も維持しています。

MATSUYA GINZAには明治横浜時代の

“先取と独走”の気風があるのではないでしょうか。

→ちょっと横浜に無理振りですが…

※参考資料「百貨店の文化史」(日本の消費革命)

山本・西沢:世界思想社刊1999

1889年(明治22年)

神田鍛冶町の今川橋松屋呉服店を買収し継承します。

買収といっても当時度重なる神田の大火で

大きな被害を受けた「松屋呉服店」再建のために

「鶴屋呉服店」が取引先に依頼され

言い値の13,000円で、従業員18名も居抜きで経営権を得ます。

鶴屋オーナーは、鶴屋の名は使わず

しばらくの間「今川橋松屋呉服店」として営業します。

※神田の火事

江戸時代以来 火事と喧嘩は“江戸の花”などと言われる程頻発します。明治になっても、しばし大火が続きます。

●1881年(明治14年)1月26日午前1時40分頃に出火

「忽ちの内に大和町元岩井町の方に向ツて押し広がり豊島町、江川町、橋本町、馬喰町の方へ燃え移ツて」(読売新聞1881年1月27日付朝刊)

焼失戸数は1万5,000にも及びました。

●「梅若実日記」1892年(明治25年)4月10日

今晩一時三十分ニ小川町猿楽町ヨリ出火。追々大火ニ相成神田今川橋通リ迄焼出ル。二十何ケ町焼ル。

本日午後一時三十分二慎火。四千八百戸程ノ類焼怪我人多シ。

1903年(明治36年)

会社法が整備され、中小の企業は「合名会社」組織を作るようになります。

古屋合名会社松屋呉服店に、

古屋合名会社鶴屋呉服店に それぞれ改組します。

1906年(明治39年)

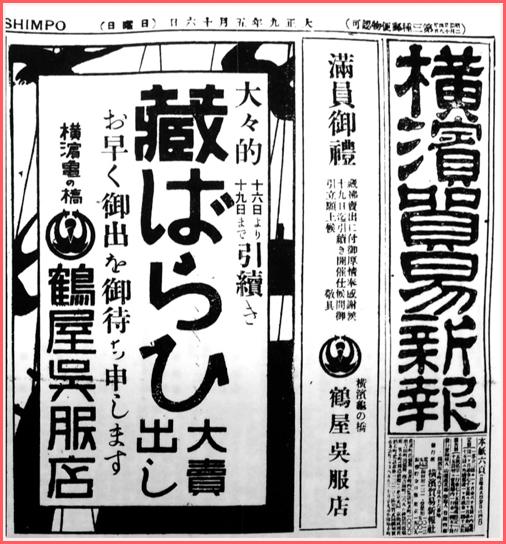

営業雑誌「今様」を創刊。

→後述

初めて女子社員を採用します。

1907年(明治40年)

鶴屋と松屋のマークを合わせた“松鶴マーク”を導入し、

1978年(昭和58年)まで継承します。

<松鶴マーク>

<松鶴マーク>

今川橋松屋呉服店が三階建洋風に増築し、

東京で初の本格的デパートメントストアと言われました。

→後述

「バーゲン・デー」といった「○○デー」の元祖ともいわれています。

1908年(明治41年)

50銭均一販売専門部署を設置し、均一販売手法の草分けとなります。

1910年(明治43年)

横浜の「鶴屋呉服店」3階建洋館が落成します。

1913年(大正2年)

今川橋松屋呉服店に和服裁縫部が創設されます。

この和服裁縫部が

松徳学園東京ファッション専門学校の前身です。

http://tfi.ac.jp

1919年(大正8年)

「株式会社松屋鶴屋呉服店」を設立します。

1923年(大正12年)

(関東大震災により東京・横濱主要店舗焼失)

1924年(大正13年)

横浜伊勢佐木町吉田橋に鶴屋呉服店が開店します。元は警察署でした。

現在はマリナード地下街入口あたりです。

東京の今川橋松屋呉服店が新築開店、「㈱松屋呉服店」に改称します。

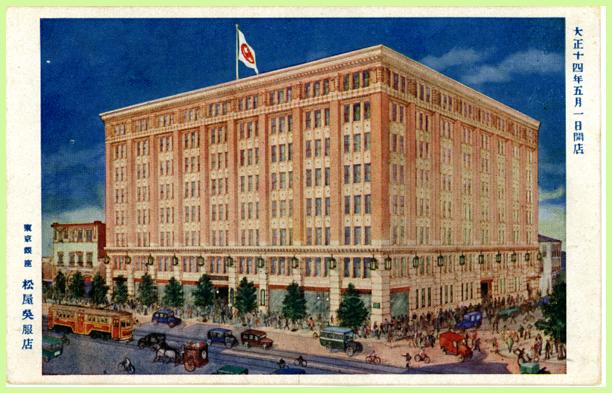

1925年(大正14年)5月1日

1925年(大正14年)5月1日

銀座3丁目に銀座店が開店し、

翌年銀座本店となります。

1930年(昭和5年)

吉田橋の鶴屋呉服店を松屋呉服店に改称。

横浜支店が新築開業します。

1934年(昭和9年)

横浜伊勢佐木町に株式会社鶴屋を設立します。

→株式会社壽百貨店

1946年(昭和21年)

GHQによりPXとして全面接収されます。

1948年(昭和23年)

商号を「株式会社松屋」に変更。

1953年(昭和28年)

横浜支店の接収解除。横浜支店が全館開店。

1976年(昭和51年)

横浜支店が閉店。

1978年(昭和53年)

新Clを導入します。

(松屋と横浜)

(松屋と横浜)

横浜の商業史というか、百貨店の歴史はそのまま横浜の中心核の移動の歴史でもあります。特に鶴屋呉服店と松屋呉服店の緩やかな関係の中に独創性を競うスタンスは松屋を一流に育て上げた「内藤彦一」(支配人)の百貨店戦略からも伺うことができます。

三越に日比 翁助がいたように、松屋呉服店は「内藤 彦一」が軸となって百貨店新時代を築きます。

1907年(明治40年)に鶴屋と松屋のマークを合わせた“松鶴マーク”を導入し横浜資本の東京の百貨店を内藤は、ハードとソフトから消費者を“あっ”と言わせます。

今川橋松屋呉服店は三階建洋風に増築し、東京で初の本格的デパートメントストアと言われました。

デパート宣言は三越ですが、これぞデパートだと言わしめたのは今川橋松屋呉服店新館でした。

さらに内藤彦一は自ら編集長となり

画期的なPRメディア『今様』を発刊します。

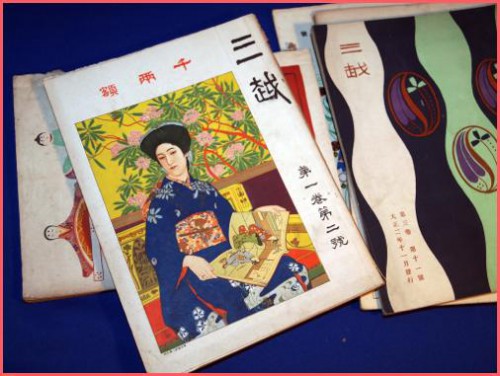

デパートの文化戦略の草分けは「三越」です。明治32年に『花ごろも」を発刊し、その後月刊「みつこしタイムス」「三越」に続くPR誌を発行していきます。

大阪では高島屋が「新衣装」を明治35年に創刊し、東京では白木屋が発刊し新興富裕層の支持を受けます。

大阪では高島屋が「新衣装」を明治35年に創刊し、東京では白木屋が発刊し新興富裕層の支持を受けます。

そこに登場した『今様』は、当時記事による商品PRだった既存誌に対し

布地の実物見本を貼付けた、まさに「商品見本カタログ」を業界向けではなく一般顧客に配布します。

「此の数も七十三種の多きに上り、高価なるは“藤波お召し”の七円より貼付けてある。聞けば此のために各種の反物を十何反とか棒にふったとのこと。」と当時の驚きを表しています。(円城寺良)

さらに当時の百貨店PR誌が格調高き“文芸誌”の役割を果たしていました。トップランナー『三越』に勝るとも劣らないレベルに『今様』はグレードアップし、東京の三大百貨店といわれるまでになっていきます。

【内藤彦一】(ないとうひこいち)

1865年7月6日山梨県生まれ。

内藤朝政の長男として生まれ米国に留学し商業・経済学を学びます。

ニューヨークマンハッタン6番街14丁目にあった

メーシー百貨店に勤め経験を積みます。

http://www.macysinc.com

http://www.macysinc.com

帰国後、鶴屋呉服店に就職し、東京に進出計画を推進します。

松屋呉服店〜松屋百貨店まで支配人、専務として活躍します。その間、東京商工会議所理事。一方で銀座菊水煙草店店主も務めます。

彼にはもう一つの歴史があります。

玄洋社に参加し昭和初期の事件に関わります。

1933年(昭和8年)7月10日に起こった「神兵隊事件」です。事件自体は未遂に終わりますが、

1932年(昭和7年)5月15日(515事件)と1936年(昭和11年)2月26日(226事件)の狭間に計画された一種のクーデターです。内藤は事件発覚後、裁判が始まる前、

1933年(昭和8年)11月17日に亡くなります。

この時代(玄洋社の時代)は、継続して調べているところです。

(さらに)

その間、東京商工会議所理事時代

内藤彦一は、藤沢市鵠沼海岸1-9-24に別荘の土地を譲り受け、画期的な住宅をそこに建てます。

この別荘エピソードにも横浜物語がありました。

【芋づる式余談から駒】で次回に続きます。

横濱デパート物語

20世紀はデーパートの時代と呼ばれました。

「店販売の商品は今後一層その種類を増加し凡そ衣服装飾に関する品目は一棟の下にて御用弁じ相成候様設備致し,結局米国に行はるるデパートメント・ストーアの一部を実現可致候事〜」と宣言

“百貨店”の存在を明確にしました。

“百貨店”と呼ばれる大型店が日本に登場したのはこの三越がデパート宣言するよりも前のことですが

この三越によるデパート宣言の凄さは、アートから建築、文学その他文化を総動員した販売戦略の元で

元々江戸時代に呉服店の「越後屋」(ゑちごや)として創業し既に正札販売を世界で初めて実現していたスタイルを明確にしたことです。

今回は、横浜を舞台に店舗進出した「百貨店」を紹介しましょう。

<日本橋 三越>

<日本橋 三越>大手百貨店の創業時期と場所を簡単に紹介します。

●松坂屋→J.フロント リテイリング株式会社

1611年(慶長16年)名古屋に創業した「えびす屋いとう呉服店」に始まります。

※横浜に関連ある場所→伊勢佐木町

●三越→株式会社三越伊勢丹ホールディングス

●三越→株式会社三越伊勢丹ホールディングス1673年(延宝元年)

伊勢松坂の商人三井高利が江戸日本橋本町1丁目にオープンした越後屋呉服店が始まりです。

※横浜に関連ある場所→横浜駅西口

●大丸→J.フロントリテイリンググループ

●大丸→J.フロントリテイリンググループ1717年(享保2年)

下村彦右衛門正啓が京都伏見に作った呉服店「大文字屋」が始まりです。

●そごう→セブン&アイ・ホールディングス

1830年(天保元年)十合伊兵衛(そごういへえ)、大阪に古着屋「大和屋」開業します。

※横浜に関連ある場所→横浜駅東口

https://www2.sogo-gogo.com/wsc-customer-app/page/511/dynamic/top/Top

●高島屋

●高島屋1831年(天保2年)

飯田新七が京都烏丸で古着木綿商「たかしまや」を開店します。

※横浜に関連ある場所→横浜駅西口

横浜髙島屋の誕生

●野澤屋→松坂屋

1864年(元治元年)

初代茂木惣兵衛(もぎそうべい)が横浜の弁天通2丁目(現在の神奈川県横浜市中区)で野澤屋呉服店を創業したのが始まりです。

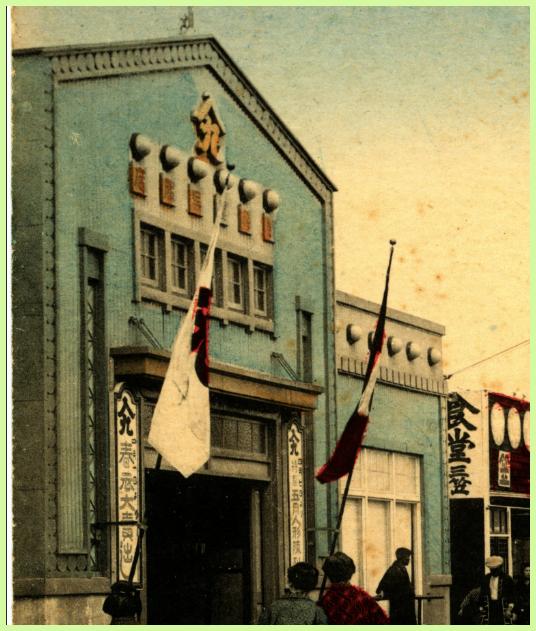

<入九が野澤屋のマークでした。画像は震災後の仮店舗?とみられます>

<入九が野澤屋のマークでした。画像は震災後の仮店舗?とみられます>

※横浜に関連ある場所→伊勢佐木町

●松屋

●松屋

1869年(明治2年)

古屋徳兵衛が横浜石川町に「鶴屋呉服店」を創業し1899年に東京神田の松屋呉服店を買収し、東京に進出、松屋に。

※横浜に関連ある場所→伊勢佐木町

●伊勢丹→株式会社三越伊勢丹ホールディングス

●伊勢丹→株式会社三越伊勢丹ホールディングス

1886年(明治19年)

小菅丹治(こすげたんじ)が東京の神田旅籠町に創業した「伊勢屋丹治呉服店」が始まりです。

●岡田屋(現横浜岡田屋)

1910年(明治43年)10月 岡田宗直が「岡田屋呉服店」を設立したのが始まりです。川崎に創業ですが、その後横浜の老舗として現在も頑張っています。

※横浜に関連ある場所→横浜駅西口

http://www.more-s.com●ピアゴイセザキ店

1919年(大正8年)伊勢佐木町が創業地の「松喜屋」呉服店が

1927年(昭和 2年)伊勢佐木町で創業した古川呉服店→「ほていや」が

1969年(昭和44年)「松喜屋」を買収。

1971年(昭和46年)ほていやを含む数社が合併し、ユニー株式会社となります。

松喜屋からほていや時代にかけて、屋上には遊戯施設が設けられていました。

※横浜に関連ある場所→伊勢佐木町

●白木屋

1662年(寛文2年)に江戸の日本橋通三丁目(とおりさんちょうめ)に江戸支店として進出し、「白木屋」を創業しました。

<日本橋白木屋本店>

1956年(昭和31年) 東京急行電鉄グループ入り、後に「東急百貨店」へ。

1999年(平成11年)1月31日閉店へ。

※少し 横浜に関係あり。

白木屋乗っ取り騒動は日本の経営史上に残る経営紛争の一つです。

白木屋乗っ取りを画策した横井英樹は、最終的に五島慶太に高く株式を売切ります。この横井英樹が「ノザワ松坂屋」の株式買い占めを行い、乗っ取り騒動がありました。

ここまで一覧化して

以前ブログで紹介した「MATSUYA」を改めて調べ始めたら

【余談から駒!】

新しく紹介したいネタが【芋づる式】に出てきました。

今日はあっさりここまでにして

→次回へと続きます。