横浜の寺島

前回「尾崎良三」について紹介しました。

ここに登場した寺島 宗則は、幕末維新の超優秀官僚ベスト3に入ると私は考えています。

ここでは、彼の天才ぶりに触れながら幾度となく訪れた寺島の“横濱”物語を紹介ましょう。

寺島 宗則(てらしま むねのり)

寺島 宗則(てらしま むねのり)

あまり彼の名は激動の幕末維新史の中で、比較的地味な存在かも知れません。鹿児島薩摩出身の寺島は現在の阿久根市に生まれ幼く藩医の松木家の養子となり蘭学を始めます。15歳で江戸遊学を認められ蘭学を学びその才能を発揮します。

http://kotobank.jp/word/寺島宗則

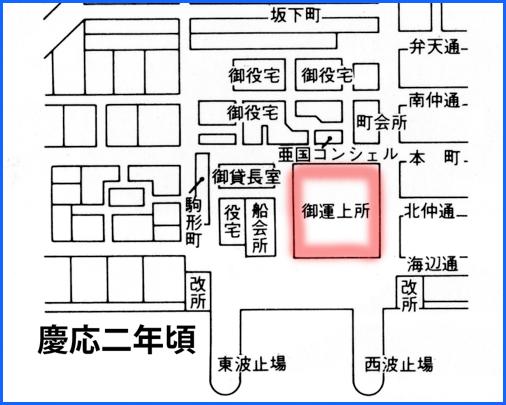

寺島が仕事先として横浜に赴任したのは1859年(安政6年)開港直前でした。大量の外国人との交渉ごとに対応するために全国の藩から人材を集めた中に“寺島”も一員として神奈川運上所に赴任することになります。

このとき、寺島宗則28歳、多くの関係者が直面した英語ショックに遭います。横浜開港場に押寄せる多くの米英人の話す“英語”の前にこれまで必死に学んできた“蘭語”が全く役に立たないことを実感します。

このときの様子を同僚だった福地源一郎は「横浜の運上所は何事も皆手初にて上下恰も鼎の沸くが如く、盂蘭盆と大晦日が同時に落合たる状況にて頗る混雑を極めたり」と記録しているように、日々激務だったようです。

福沢諭吉が横浜居留地でオランダ語が通じないことを実感したように多くの幕末の知識層が英語の必要性を「居留地 横濱」で感じ取ります。

ここからが 天才・秀才それぞれに外国語習得の個性を発揮します。横浜勤務の間に文久の遣欧使節団に加わるチャンスが訪れます。さらに海外渡航の準備をしている間に結婚の話がもたらされます。新婚生活は二ヶ月足らずしか無く、渡航しなければなりませんでしたが、寺島にとって至福の横浜生活が始まります。

結婚するまでは居留地の農家の一寓に仮住まいしたり、江戸の仮住まいに暮らすなど落ち着きませんでしたが、所帯を持つということで、江戸本郷三丁目に新居を持ちます。妻の名は茂登(もと)、侍医の曾昌啓(そうしょうけい)の長女です。

妻の茂登(もと)には妹天留(てる)が居り、天留が結婚した相手が寺島の同郷薩摩の有島武(ありしまたけし)です。明治維新後大蔵省租税寮に勤め横浜税関長、国債局長、関税局長など財務官僚として活躍後、実業界で活躍します。

有島の息子が作家の有島武郎、里見弴そして芸術家の有島生馬です。

※作家、有島武郎の息子が黒沢の「羅生門」溝口の「雨月物語 」他に出演した俳優の森雅之です。

寺島は、文久遣欧使節の総勢38名の一員として約一年の欧州旅行に出かけます。

この時に同行したメンバーには、福地源一郎、福沢諭吉、森山栄之助らが通訳として同行し、この旅の知見が後の明治時代に大きな影響力をもたらします。

この時、多くの同行者が仏蘭西の雅さに圧倒され賛美しますが、福沢と寺島は英国の倫敦に強い関心と衝撃を受け、その後の建国思想に大きな影響を与えます。

欧州から戻り、時代は一気に幕末の争乱時代に突入します。寺島宗則もこの波乱の時代に巻き込まれ、生麦事件がきっかけで起こった「薩英戦争」では敗北を知ると盟友五代友厚と二人で“自発的に捕虜”になり鹿児島から英国艦船で横浜まで行き、神奈川奉行時代に旧知の仲となった米国人ヴァン=リードを頼って上陸ししばし隠れ住むことにします。薩摩藩から逃げる中、刻々と変わる情勢に薩摩藩に戻ることを許された寺島は、語学力を認められ薩摩藩遣英使節団の一行19名の一人として“国禁”を破り英国に留学することになります。英国で寺島は

自由貿易と近代外交の実務を当時の英国政府が目指した小国主義的自由経済を目の当たりにしてきます。

寺島の吸収し理解した政治観について紹介するスペースはありませんが、少なくとも後に日本が歩んだ“富国強兵”“皇国史観”とは一線を画していたことは紹介しておきます。

帰国後まもなく薩摩藩江戸高輪藩邸詰めとなった寺島は、

慶応2年7月から精力的にしかも頻繁に横濱に通い英国公使パークスと様々な折衝を行います。その壮絶ともいえる倒幕に転換した薩摩藩支援交渉は三ヶ月にも及び、ここに強い信頼と絆が醸成されます。

時代は急転直下、大政奉還から明治維新となり綱渡りのような政権委譲が行われます。内政にも外交にも多数の問題を抱えたままの新政府移行でした。

当時、殆どの主要外国公使館は横浜に集中し、その事務にあたる「横浜裁判所」が諸外国との重要な折衝窓口となります。

No.79 3月19日 神奈川(横浜)県庁立庁日

建前上「横浜裁判所」総督は東久世 通禧(ひがしくぜ みちとみ)に決まりますが、実務に強い官僚がいませんでした。副総督にも大隈重信、睦奥宗光らが名を連ねていましたが、維新体制の確立のために殆ど横浜に来ることが不可能な状況で、居留地の諸外国関係者からクレームが殺到する事態に陥ります。

そこで 矢面にたったのが外交折衝力のある

寺島宗則でした。

彼は優秀なスタッフを数人引き連れ、“いやいや”横浜裁判所勤務となります。他にやりたいことがたくさんあったのでしょう、依頼があったときかなり抵抗しますが勝手知ったる横浜に着任します。

この時寺島37歳、働き盛りです。まずは野毛の旅館「修文館」の逗留し落着き先の住まいを横浜の豪農「吉田勘兵衛」宅に決め最初の仕事を始めます。

No.321 11月16日(金)吉田くんちの勘兵衛さん(加筆)

「横浜裁判所」は「神奈川裁判所」に、その後「神奈川府」「神奈川県」とめまぐるしく変わる中、弁天社近くに官舎も整備されそこに移り住み、いやいやながらも?精力的に開港場の案件を解決していきます。

行政組織が未整備の中

国政としての外交、

居留地他県内全般の地方行政一般事務に至るまでを管轄するという異例な役職に謀殺されます。

横浜時代のトピックスは幾つかありますが

最も寺島宗則らしい 即決力として評価できるのが

「電信事業」の推進です。

寺島はいち早く“ブレゲ指字電信機(モールス信号ではなく針で文字を指す方式)”を事後承諾で購入します。政府の了解を得た後、当時燈台技師として横浜の都市計画を担当していたリチャード・ヘンリー・ブラントン(Richard Henry Brunton)に相談し、英国から電信技師ジョージ・M・ギルバート(George M. Gilbert)を招聘し

1869年(明治2年)に横浜燈台役所と横浜裁判所の間に電信回線を敷設し通信実験を成功させます。成功を確認すると寺島は同年中に、横濱・東京間での電信による電報の取り扱い事業を開始します。寺島は「電信の父」とも呼ばれています。

No.26 1月26日 横浜東京間電信通信ビジネス開始

その後、明治政府は電信網の整備に力を入れ、横濱・東京間の電報の取り扱いが開始されてから数年で全国に電信網が張り巡らされます。

皮肉にも、同郷の西郷隆盛が起こした877年(明治10年)の西南戦争においても大いに活用され政府軍の勝利に貢献します。

<電話交換業務も横浜から始まりました>

寺島の情報インフラに対する理解の早さは 既に幕末に鹿児島で「ガス灯」「写真」「電信」の実験体験を率先して行っていることからも理解できます。

この「ガス灯」「写真」「電信」三つとも横浜で事業化されているというのも不思議な因縁といえるでしょう。

その後、寺島宗則は東京勤務となった後もしばらく横浜から通いつめますが

最終的には 東京築地木挽町に転居します。内政からもっぱら外交担当として海外と日本を往復することもしばしばあり、

都度 横浜港から出立し 横浜港に戻ってくることになります。

そんな折、たまたま英国公使を辞して帰国する際、倫敦留学から木戸の要請で帰国してきた10歳年下の学生 尾崎三良(おざき さぶろう)が、横浜港の入国手続きを嘆いたのが

「番外編」10月17日こら!ちゃんと仕事せい!

この時に見た横浜港は、何度も帰港している寺島にとって若き尾崎が憤慨している様を懐かしくも微笑ましく眺めていたのかもしれません。

大さん橋誕生、港の核芯(戦前編)

2014年(平成26年)は大さん橋誕生120年の年にあたります。

巷では100年、100周年を祝いますが暦では120年という年回りにも意味があります。

大さん橋誕生120年にあたり横浜開港の軸となった「波止場」の歴史を簡単に追っていくことにします。

(波止場) 街の形成には“芯”が必要です。

(波止場) 街の形成には“芯”が必要です。

歴史は城から育った城下町、寺社の門前に広がった町、街道の宿場町というように街は芯があれば大きくなってきた街を類型化しています。

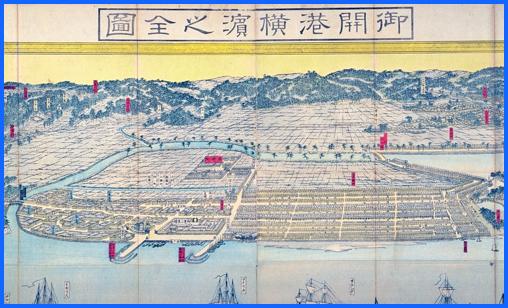

横浜はこの点、港が“芯”となった都市といえるでしょう。

改めて 世界最大級のCITY 横浜とは?考えてみましょう。

改めて 世界最大級のCITY 横浜とは?考えてみましょう。

政治学者で歴史家でもある 原武史は 民都「大阪」帝都「東京」と定義し 歴史学者 石井孝は「港都 横浜」としました。 この「港都 横浜」の核であり芯となった桟橋の歴史を調べてみると意外な側面が見えてきました。

波止場=桟橋の無い港町は存在しません。 桟橋は港の必須施設です。

(開港の歴史)

横浜が開港するきっかけとなったのが有名なペリー率いる“黒船”来航です。“蒸気船四杯飲んで夜も眠れぬ”大騒ぎとなります。その後、国内ではすったもんだしながら開国を決め、1854年3月31日(嘉永7年3月3日)に再来日したペリーと日米和親条約を締結することになります。

この日本最初の外交条約が締結された場所は?

この日本最初の外交条約が締結された場所は?

当時の地名で「武蔵国久良岐郡横浜村字駒形」現在の“開港広場”あたりです。この開港広場(幕府応接所)の先に、その後“開港波止場=桟橋”が作られることになるとは誰も予測していなかったでしょう。

→神奈川湊を国際港にすると列強に約束してしまいます。

(神奈川から横浜)

(神奈川から横浜)

時の徳川幕府は、「横浜は神奈川の一部だ!」と主張して

1859年(安政6年)横浜村が開港場となります。

幕府は旧来の石組み工法で“ペリー来航の応接所”となった“元浜”先に

幕府は旧来の石組み工法で“ペリー来航の応接所”となった“元浜”先に

二本の小さな波止場を造営

「横浜桟橋」が誕生することになります。一応「西波止場」「東波止場」と命名し、船着き場程度の「波止場」が誕生しますが、北向きの波止場には強い北風が吹くと波を被り全く係留することができない最悪の桟橋だったようで、開港場を利用する諸外国からはクレームの嵐となります。

そこで、1867年(慶応3年)に波止場の改築が行われ、波受け用に湾曲するように突堤が曲げられ、これが後に“象の鼻”と呼ばれるようになりしばらくはなんとか利用されますが、

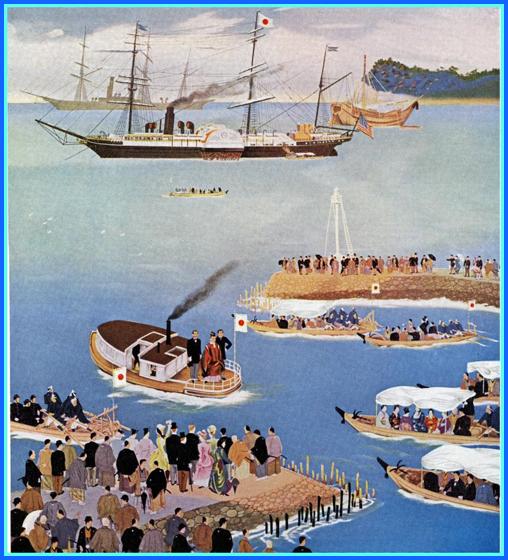

大きな船は接岸できず 沖に停泊し小舟を使って桟橋まで人や荷物を運ぶという実に非効率<粗末>な「港」でした。

大きな船は接岸できず 沖に停泊し小舟を使って桟橋まで人や荷物を運ぶという実に非効率<粗末>な「港」でした。

→居留地の居心地は意外に評判が良かったので、神奈川湊開港派や江戸開港派も次第に横浜を開港場として“公認”するようになりますが、

桟橋がね!なんとかならないか!

(日本人も怒り心頭)

(日本人も怒り心頭)

横浜港が「象の鼻」時代のエピソードが日記として残されています。

少々紹介しておきます。

明治政府の法務官僚となり活躍した“尾崎三良”(おざき さぶろう)の日記に

「我官憲の不常識なるに大いに不平なり。其他目につくもの聞くもの未開不文明なのには大いに失望せり。」とあります。

何を怒っているかといえば

怒りをぶつけた先は「横浜港」の入国手続きを行っていた「税関官吏」に対してでした。

時は1873年(明治6年)10月17日(金)まだまだ「象の鼻桟橋」時代です。

ことの顛末は英国公使「寺島宗則」と当時英国留学生だった尾崎三良が寺島に随行してイギリスのP&O社汽船で帰国した際、横浜港でのハプニングです。

帰国した母国の“入国審査”が遅れ横浜港内からなかなか上陸できず待ちぼうけになったことに尾崎は怒ったのです。 冒頭に説明したように

関東地区唯一の国際港「横濱」でありながら、“象の鼻”とよばれた小さな桟橋しかなく、欧米の大型船を横付けすることもできず、乗客は沖で小舟に乗換え上陸しなければならず、しかも外国人は治外法権のため自在に下船していくが、当の自国民“日本人”は税関の検査が必要だという法律はすでにあり外国船利用の日本人に適応されます。

ところが 審査する税関職員が来ない!と“尾崎三良”(おざき さぶろう)君は怒ったのです。最終的な顛末は下記ブログをお読みください。

「番外編」10月17日こら!ちゃんと仕事せい!

ここで登場した寺島宗則(てらじまむねのり)がまた横浜と縁の深い人物なので、近々紹介したいと思います。 桟橋に話を戻します。

居留地の大きさの割に小さな桟橋はすぐに限界となり、

1872年(明治5年)には

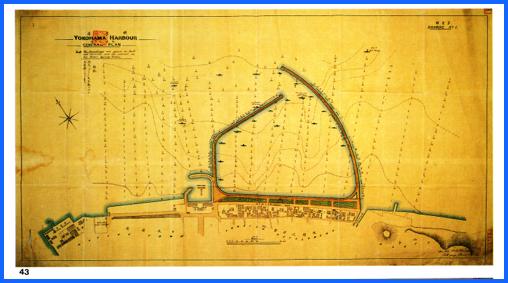

入国管理部門の所管省庁大蔵省が「横浜港波止場建築」を上申し、燈台を作った「ブライトン」や、ガス灯の技術者であった「プレグラン」らが“築港計画”を提案しますが、意思決定できず実施するには至らず状況は変わらないまま時が流れてしまいます。

燈台を作った「ブライトン」に至っては、1874年(明治7年)に横浜築港計画書を完成させ、明治天皇が天覧しほぼ決定する段階までになりますが、工部省はブラントン計画の無期延期を伝える事態に至り1876年(明治9年)に任を解かれ帰国します。

ブラントンアイデアは中々面白く興味深いものです。

ブラントンアイデアは中々面白く興味深いものです。

ブラントン他「築港計画」挫折の背景には

政府の(絶対的)予算不足と

「明治6年の政変」

「明治10年の西南の役」

「明治14年の政変」他 次々と事件が起こり

不安定な政治体制により決断ができない状況にありました。

ようやく「港問題」に動きが出たのが

明治20年代に入ってからでした。

1888年(明治21年)に市制が敷かれ36都市の一つ「横浜市」が誕生。

1889年(明治22年)にようやく大日本帝國憲法が公布され

1890年(明治23年)11月29日に施行。

そして ようやく

1892年(明治25年)イギリス人技師 パーマー設計による「鉄桟橋」工事が始まります。

実はこの「鉄桟橋」建設費用、意外なところから捻出できることになります。

徳川幕府が幕末に支払った賠償金が戻ってきたのです。

アメリカ政府から“日本が幕末に支払った下関事件の賠償金78万5000ドル87セント”が南北戦争の“名将軍”後の大統領となったグラント将軍の尽力(他にもファクターはありましたが)で戻ることになったのです。

No.247 9月3日(月)坂の上の星条旗(前)

No.248 9月4日(火)坂の上の星条旗(後)

No.248-2 9月3日 坂の上の星条旗 改題

※この巨額の賠償金が

徳川幕府の決定的な弱体化の原因となる皮肉1889年(明治22年)当時の外務大臣大隈重信はこの返還された資金で横浜港整備“近代桟橋”の造営に踏み切ります。

そして 2年の工期を経て

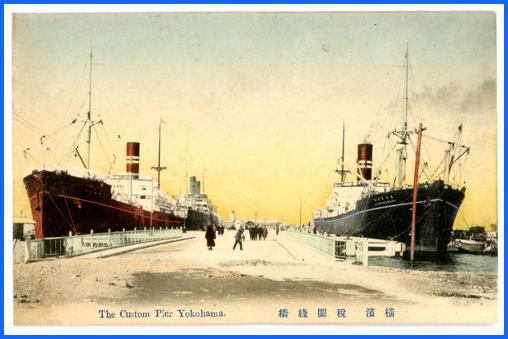

1894年(明治27年)3月に幅約19m、長さ約457mの当時としては最先端技術を導入した横濱“鉄桟橋”が<完成>します。

この時の設計・監督にあたったパーマーは明治期の“お雇い外国人”イギリス陸軍の工兵少将で、日本初の近代的水道である横浜水道を完成させた人物としても有名です。

実は、ヘンリー・スペンサー・パーマー(Henry Spencer Palmer)は鉄桟橋の竣工、完成を見ること無く1893年(明治26年)54歳で脳卒中のため亡くなります。

Civil engineerの精神を日本に伝えたパーマーの意志は現在も“横濱”に残っています。

No.121 4月30日 日本にCivil engineeringを伝えた英国人

(コードネームは?)

現在「大さん橋」と呼ばれている横浜港の“ヘソ”となる国際客船ターミナルは、1894年(明治27年)に完成以来、様々な「ニックネーム?」で呼ばれてきました。

鉄桟橋

税関桟橋

築港桟橋

横浜桟橋

横濱大桟橋

サウスピア(南桟橋

メリケン波止場

だいさんばし(新港埠頭の誕生)

横浜港の港湾機能が“大さん橋”だけで間に合うはずもなく、すぐにパンクしさらに船の接岸できる“埠頭”が必要になってきます。

そこで誕生したのが“新港埠頭”です。

“大さん橋”の横に、12の埠頭を持つ「新港埠頭」が明治末から大正にかけて完成し、貿易、旅客用の埠頭として昭和の時代まで大活躍します。

→赤レンガ倉庫(赤レンガパーク)

→JICA

→ワールドポーターズ

→カップヌードルミュージアム

→コスモクロック

→アニヴェルセル みなとみらい横浜

新港埠頭が実質交易の中心地になりますが、代表的な客船や、商船は大さん橋に停泊しました。(欧米船独占時代からの脱却)

貨客船(商船)の為に「大さん橋」が作られますが、日本と外国を結ぶ定期航路はほぼ米英が独占状態でした。

「大さん橋」利用第一船はイギリス船籍「グレナグル号」でした。

1885年(明治18年)に合併し誕生した日本郵船は、1901年(明治34年)に初めて税関桟橋を利用することができるようになります。

この時に着岸した商船が後のシアトル航路定期船となった

「加賀丸」です。

この「加賀丸」1909年(明治42年)9月12日に桜の苗木2000本(シドモア桜)を運びアメリカ国民が歓喜した文化交流船です。(艱難辛苦乗越えて)

20世紀に入り「大さん橋」は二期工事で工期5年、経費113,750円をかけ幅42.8mの突端に木造の“上屋”が造営されます。

そこに 1923年(大正12年)の関東大震災が起こり機能不全に陥ります。

桟橋部は挫折、陥没、上屋消失 と記録が残っています。

応急処置を済ませ、二年後の1925年(大正15年)復興桟橋の竣工式も行われ、往時の賑わいを取り戻します。横浜市内全域での復興事業が進む中

1928年(昭和3年)には 二棟の上屋が完成します。

1936年(昭和11年)には第三期増築工事が完成し、「横浜大桟橋」が名実共に完成します。

1945年(昭和20年)第二次世界大戦末期、横浜大空襲により「大さん橋」は元より市街地の44%が焼失します。

戦後、進駐軍により「大さん橋」は接収され

「サウスピア(南桟橋)」と呼称が変更されます。市民は「大さん橋」完成以来メリケン波止場とも呼んでいたようですが、まさにアメリカ桟橋となってしまいました。→(大桟橋風景)