No.695【横浜路線バスの旅】市民に最も利用されている路線は?

最近、路線バスに少しハマっています。

市内で最も広く・多くの市民に愛用、利用されている路線バスはどこだろう?と考えました。

私の直感的推理では<旭23系統>と考えています。

乗降者総数では他にナンバーワン路線があると思いますが“広く・多くの市民に愛用、利用”となるとこの<旭23系統>でしょう。

理由は至ってシンプルで「運転試験場」と「がんセンター」があるからです。

<旭23系統>=二俣川駅〜運転試験場〜二俣川駅の循環バスです。

神奈川県警察運転免許試験場、多くの利用者には「二俣」または「二俣川」で通じるでしょう。

二俣川運転免許試験場、1963(昭和38)年10月に開設していらい半世紀50年が経っていることになります。

二俣川運転免許試験場、1963(昭和38)年10月に開設していらい半世紀50年が経っていることになります。

https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83001.htm

統計からアバウト計算すると、神奈川県の年間免許交付数が約97,000人(平成24年度)ですから半世紀で人口変動や書き換え等の利用者も加味し約500万人位?

内横浜市民が人口比から200万人位の利用かな?

冒頭にも書きましたが

人数は別にして、市内全域から市民が利用するバス路線はここしか無い!

と思っているのですがどうでしょう。

「運転免許試験場」のある横浜市旭区中尾周辺は<旭区神奈川県>

と呼んでも良いくらい県有地と県関係の施設が集中しています。

行政用語でいう「広域利用圏をもつ公共施設」が多く立地しています。

このエリアの県有地は総面積で約26.7haもあるそうです。

●神奈川県立産業技術短期大学校

●神奈川県立二俣川看護福祉高等学校

●神奈川県立よこはま看護専門学校

●神奈川県立公文書館

●神奈川県国際研修センター

●県立保健福祉大学実践教育センター

●神奈川県立がんセンター

●がんセンターあゆみ園

●神奈川県ライトセンター

●県立がんセンター医療従事者公舎

●災害救助用備蓄物 資保管倉庫

●公益財団法人神奈川県少年少女育成指導協会

※日本ボーイスカウト神奈川連盟事務局

※公益社団法人ガールスカウト神奈川県連盟

※一般社団法人神奈川県子ども会連合会事務局

■県職員二俣川アパート

ざくっと探しただけですのでこの他にもあるかもしれませんが、行政機関集中地区です。ここへの利用者も加味すると、<旭23系統>は広範囲の利用率が高い路線バスといえるのではないでしょうか?

その割にといってはなんですが、バス利用が不便ですね。二俣川ライフ(駅ビル)の一階にバスターミナルがありますが、初めての方にはちょっと探しにくい場所ですね。

駅ビルの途中で この案内指示を見逃すと彷徨ってしまいます!!!!

駅ビルの途中で この案内指示を見逃すと彷徨ってしまいます!!!!

改札には大きく掲示されていますが?出て見ると 一瞬わからなくなります。

改札には大きく掲示されていますが?出て見ると 一瞬わからなくなります。

この「二俣川駅」

開業は神中鉄道時代の1926年(大正15年)5月12日と古く、交通の要衝でもあったため歴史的にも面白いエリアです。現在は相鉄いずみの線との分岐点です。

神奈川県施設集中の中で地味ですが気になっていたのが

「神奈川県ライトセンター(指定管理者:日本赤十字社)」です。

http://www.kanagawalc.org

ここでいう“ライト”が視覚障害福祉のための“ひかり”を表すものだったとは知りませんでした。

ここでいう“ライト”が視覚障害福祉のための“ひかり”を表すものだったとは知りませんでした。

「ライトセンターは神奈川県内の視覚障害福祉の向上のために、日本赤十字社の基本理念である「人道」「公平」を掲げ視覚障害の皆様のために、視覚障害援助ボランティアの皆様のために、積極的に業務を行わせていただいています。」

「神奈川県ライトセンター」は県内の視覚障害者に対して、「点字・録音図書」などの情報提供や各種相談・指導を行っている施設です。

さらに視覚障害者へのボランティア活動を志す人達の育成・指導なども行ってるそうです。設立は1974年(昭和49年)4月、運営は日本赤十字社が指定管理者として行っています。この神奈川県ライトセンターの特徴の一つが“視覚障害者を対象とした点字図書館と体育館・プール等の利用施設機能を併設したセンター”で他県には例がないと言われています。

現在の建物は1993年(平成8年)10月に竣工し現在に至っています。

(バリアフリー商店街)

もう一つ「二俣川銀座商店街」は90年代に「地域と人にやさしい躍動感あふれる街づくり」をコンセプトに、高齢者や障害者にもやさしい街づくりを推進し別名”フラット通り”商店街としていち早くスタートしましたが、完全にバリアフリー化まで達していません。これは商店街の責任ではありませんが、せっかくパイオニアとして”フラット通り”商店街を推進したのですから、ライトセンターとコラボし もっとやさしい街づくりを推進して欲しいですね。

※バスはまだまだ 高齢者や障害者には厳しい乗り物です。

※バスはまだまだ 高齢者や障害者には厳しい乗り物です。

ベストは<低床車両>ですがこれに関しては抜本的計画が必要になってきますね。

(南口再開発)

二俣川駅というのは何気なく利用していますが、断崖絶壁中腹に線路があるって感じの駅です。

駅南口は改札を出て登り!

駅北口は改札を出て降り。

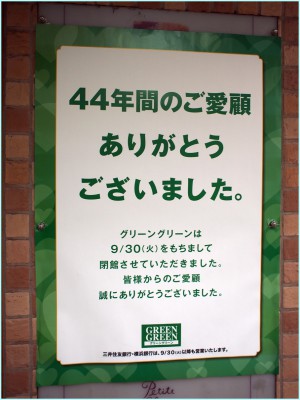

南側には「グリーングリーン」というショッピングビルがありましたが、2014年9月に閉店し、目下再開発が始まるところです。

新線計画も進んでいるところですので もう少し伸びるか?

新線計画も進んでいるところですので もう少し伸びるか?

注目しておきたい駅です。

路線バス<旭23系統>から少し離れましたが、追々市内路線バスも紹介していきます。

第694話【一枚の横浜絵葉書】「桜木町横浜市授産所ノ偉観」

区役所は、歴史的地勢や例外を除いて概ね区の中心に近いところに設置されていますが、

中には様々な事情で区役所が移動した区があります。

今日は<一枚の絵葉書>から一時期桜木町駅前に中区役所があった風景を紹介します。

今日は<一枚の絵葉書>から一時期桜木町駅前に中区役所があった風景を紹介します。

約20年間、桜木町駅前に中区役所がありました。かなり『西区』よりにあったんですね。

No.326 11月21日(水)彷徨える中区役所

※近年でいえば、南区役所は端っこに移転しますね。ほぼ中区といっても良いくらいの位置です。

さて、ここで一枚の絵葉書を紹介しましょう。

「桜木町横浜市授産所ノ偉観」です。

(撮影位置)

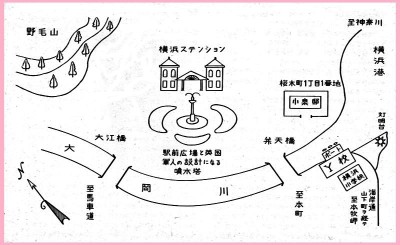

このシーンが撮影されたのは恐らく、下図の位置でしょう。

現在ならJRガード下近くの公衆トイレ近くでしょうか。

鉄道発祥の地「初代横浜駅」(現 桜木町駅)前には当初から噴水がありました。

(授産所)

ここに写っている煉瓦作りの建物が「興産館」で1929年(昭和4年)に竣工しました。

「興産館」は震災復興政策の一つとして建設されました。ここに「市中央授産所」がありました。<授産所>あまり聞き慣れない言葉かも知れませんが、

「授産所(じゅさんじょ)とは、身体障害者や知的障害者、ならびに家庭の事情で就業や技能取得が困難な人物に対し、就労の場や技能取得を手助けする福祉施設である。施設の設置は、おもに社会福祉法人などの団体によって行なわれている。(wikipedia)」

授産所=授産施設は<生活弱者のための就労支援施設>です。

1927年(昭和2年)横浜市が復興社会事業費より28万円を捻出して着工します。

1929年(昭和4年)「興産館」桜木町駅前授産所の場所に開館。

1929年(昭和4年)6月11日に「市中央授産所」として桜木町に設置されます。

1930年(昭和5年)5月11日「 横浜興産館主催の国際文化映画大会が5日間開催」※こんな記事も見つけました。

この絵葉書の情景、拡大してみると看板に人が写っています。「●●展覧会 」という看板を製作しているように見えます。最初、『復興記念横浜大博覧会』の看板かな?と思いましたが、拡大してみると違っていました。この博覧会もついでに紹介しておきます。

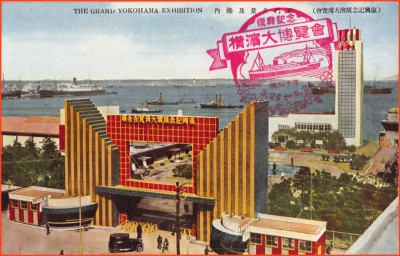

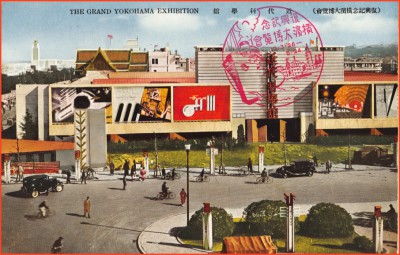

(復興記念横浜大博覧会)

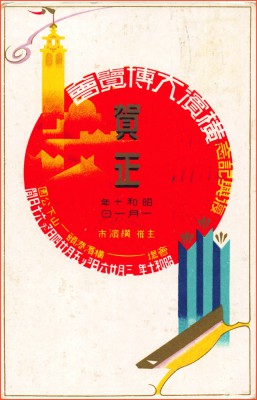

1935年(昭和10年)3月26日から『復興記念横浜大博覧会』が5月24日まで山下公園を中心に開催されます。

大正12年の<関東大震災>から立ち直った横浜市を国内外にアピールするために横浜市が復興を記念して産業貿易振興を含め様々な催しが開催されました。

山下公園に約10万平方メートルを会場を設置し開催されました。来場者は3,299,000人とされています。

第689話【横浜の記念式典】もう一つの幻イベント

第689話【横浜の記念式典】もう一つの幻イベント

(中区役所)

1942年(昭和17年)3月 中区役所が港町1丁目(市役所内)より桜木町1丁目の興産館へ移転します。

1944年(昭和19年)4月1日西区が中区より分区して誕生しました。

※これによって、中区役所は<中区>の端に位置することになります。

1961年(昭和36年)に住吉町4丁目の横浜銀行ビルを改装し移転するまで、約20年中区役所は桜木町駅前にありました。

1983年(昭和58年)11月21日(月)三度目、現在の場所に引越します。前川國男建築設計事務所の設計です。

(市役所去って)

桜木町駅前から「中区役所」が去ってしまい、

1968年(昭和43年)4月30日に「桜木町ゴールデンセンター」が竣工します。

現在の「ぴおシティ」です。

(まとめ?)

冒頭に明示しておきませんでしたが、この<興産館>の跡地は現在桜木町駅前の立体パーキングになっています。

Google earthで確認しておきます。

再度この絵葉書を眺めてみると、

再度この絵葉書を眺めてみると、

中々良い姿ですよね。横浜は震災と空襲で多くの味わいのある建物が失われてしまいました。復古趣味になることには異論がありますが、失いたくなかった風景です。

中々良い姿ですよね。横浜は震災と空襲で多くの味わいのある建物が失われてしまいました。復古趣味になることには異論がありますが、失いたくなかった風景です。

この味わいを今後どう活かして行ったらいいのでしょうか?

少子高齢化で都市が萎縮して行くことは間違いありませんね。

ちょっと 時代を振り返るヒントが あったほうが これからはなお良いと思います。