ホーム » 横浜技術史 (ページ 2)

「横浜技術史」カテゴリーアーカイブ

【絵葉書が語る横浜】 吉田橋脇

あるきっかけで、戦前の絵葉書に関心を持つようになり、

一部手の届く範囲でオリジナル絵葉書も入手するようになりました。

基本は、「絵葉書資料」を書籍やネットで眺めては

その時代の風景や暮らしぶりを推理する楽しみ方です。

ここでは 入手した絵葉書から“ディテール”をクローズアップし

横浜を読み解いてみます。

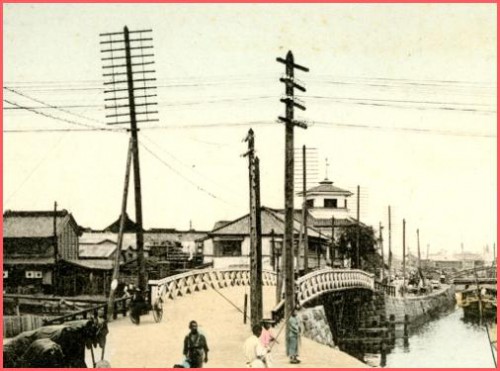

<大岡川 柳橋の絵葉書>

<大岡川 柳橋の絵葉書>

2014 【ミニネタ番外編】横浜電信柱 探索

ここでも「絵葉書」をヒントに電信柱を読み解いてみました。

また

横濱デパート物語

横濱デパート物語(MATSUYA編)

で「横浜鶴屋呉服店と銀座松屋」を紹介する中で、

松屋の本店絵葉書は紹介しましたが

肝心の「鶴屋」の絵葉書が中々見当たらない。

オークションにも出てこないレア?かと図録類を探してみても「野沢屋」や「越前屋」は良くあるんですが、鶴屋は隅っこ。

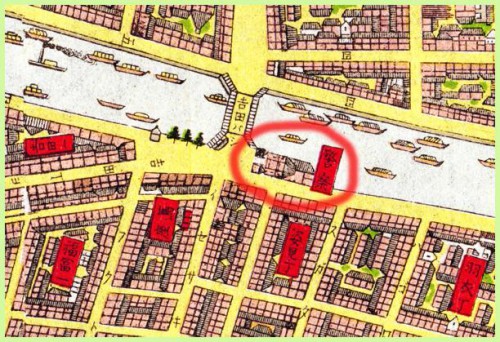

<イセビル付近を少し拡大>

<イセビル付近を少し拡大>

先日 たまたまイセビルが描かれている「絵葉書」が安かったので購入しました。商品画像では一瞬、手書きの複写かな?とも思える程のぼけ具合なので躊躇したのですが、手元に届いてみると 写真に手彩色で吉田橋の“親柱”もしっかり写っていて、このエリアの資料としては良かったな!と感じていました。

当時、吉田橋は現在よりも広かった!

吉田橋はイセビルにかかる感じで架かっていたようです。橋を渡るとすぐ 吉田町(都橋)方面に道が続いていたようですね。

さらに何時も渡っているのに、何も考えませんでした。

改めて昔の地図を眺めてみることにします。

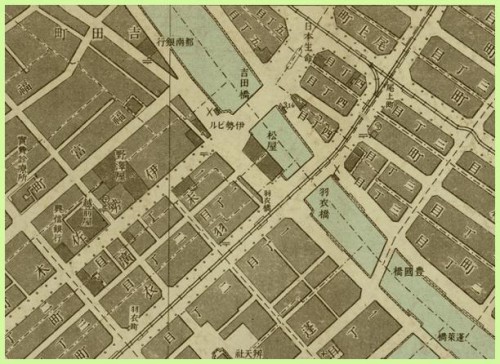

明治時代

<明治20年代>

ここは「派大岡川」でした。橋のたもとには「警察署」がありました。吉田橋関門の流れでしょう。

この警察署の跡地に「鶴屋」が建ち、

その後マップでは昭和初期「松屋」になっています。

<昭和初期>

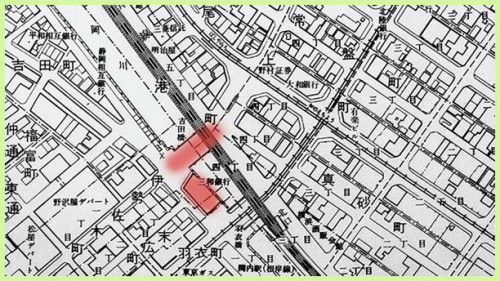

戦後になり「三和銀行」がこの場所に建ちます。

<昭和30年代>

横浜市の関内地区大改造の一つ、川の部分が現在首都高速となって地下化します。

ここに“市営地下鉄”が絡んできますから、当事者は大変だったでしょうね。

鶴屋→松屋→三和銀行→現在は、マリナード地下街入口

ざくっとしか眺めていなかったのですが

改めて、マリナード地下街あたりに「デパート」があったんだ!

狭い!

そうか、高速道路地下化に伴い脇に道路を作ったんですね。(何時も見ていたのに)

川の脇の住宅を取っ払って道路が出来たって訳ですね。

確かに

絵葉書の左隅、吉田橋の袂に「鶴マーク」があります。

一枚の風景から いろいろな再発見があるものです。

年代の推定

この絵葉書の年代推定

まず 戦前であることは間違いありません。

ということで 宛名側を見てみると一枚の切符から

もう一つの小さな物語が見えてきました。

アメリカ統治下のフィリピン切手が貼られています。

文面は英国に向けて「HAPPY NEW YEAR」でした。(公開しません。あしからず)

(想像)

ここからは想像です。

差出人は船員で、年末に横浜港に立寄り絵葉書を購入します。

南下し、香港経由でしょう、フィリピンで切手を購入しポストインしたと想像できます。

(アメリカ領フィリピン)

フィリピン共和国は、現在人口960万人で最近台風で国家存亡の危機状態になりました。

フィリピンは長くスペインの植民地時代を経て長い独立運動・戦争の後1899年に独立します。が

事実上アメリカ合衆国に統治権が移ったに過ぎません。

フィリピンが独立(1946年)するまでにその後半世紀50年かかります。

この間に太平洋戦争が起こりフィリピンは熾烈な日米の戦場になります。

実は、フィリピンがスペインからアメリカに統治権が移った時、

「桂・タフト協定」または「桂・タフト覚書」という“密約”が1905年に交わされます。

1924年(大正13年)まで公表されませんでした。

「「桂・タフト覚書」は、当時の首相桂太郎と来日したアメリカの陸軍長官タフトとの間で交わされました。この覚書は、アメリカが日本の韓国における指導的地位を認め、日本がフィリピンに対し野心のないことを表明し、日露戦争後の両国の対アジア政策を調整した重要な覚書ですが、残念ながら日本側原本は消失しています。そのため、外交史料館で編纂している『日本外交文書』第38巻第1冊(明治38年)には、アメリカの外交文書から同覚書を引用しています。」(外務省)

戦前外交の重要な岐路となった事件の一つです。

(切手と政治)

切手には良く独立に関わるその国の偉人がモチーフに使われます。

この絵葉書使われている切手には

Jose rizal(ホセ・リサール)フィリピン独立運動の闘士の顔が描かれています。

ホセ・リサール図案の切手は多く発行されていますが、フィリピンのサイトで1906年発行とわかりました。アメリカ統治下初期のものです。

1927年(昭和2年)に「イセビル」が竣工していますから、

この絵葉書に描かれた吉田橋は

戦前の昭和初期の風景だと推理できます。

(改めて絵葉書を見る)

最初からディテールばかり取り上げていましたので

改めて 絵葉書全体を眺めてみることにします。

時刻は午後も夕方に近い頃でしょう。夏ではなさそうです。

時刻は午後も夕方に近い頃でしょう。夏ではなさそうです。

イセビルの屋上には「キリンビール」の看板があり、伊勢佐木通りの反対側には「ユニオンビール」の看板が見えます。(わかりますか?橋の親柱に一部隠れています)

自転車が多く走っていて、車は見当たりません。通行人の多くが“帽子”をかぶっているのも戦前の特徴かもしれません。横浜市史によると

この昭和初期の伊勢佐木は「ハマのモダニズム」と呼ばれた時代の中心地だったそうです。

【絵葉書が語る横浜】芝浦製作所

手元に6枚の芝浦製作所が発行した絵葉書があります。

入手する際、横浜との関係というより企業の発行した絵葉書というカテゴリーに触手を動かされ手頃な価格だったことも手伝い購入しました。

一見、横浜には関係が無いと思われましたが、芝浦製作所は横浜に関係の深い企業です。絵葉書のどこかに関係はないのか?

(芝浦製作所)

ハガキの表面には「芝浦製作所」のマークとクレジットが表記されています。

この「きがは便郵」から年代は昭和8年から昭和20年の間に発行された可能性が高いものです。

戦時体制の絵葉書を推定するマークです。

※キャプションが右書き、当時としては異例です。

ハガキの下部には「芝浦製作所」とありますので、発行者が特定できます。

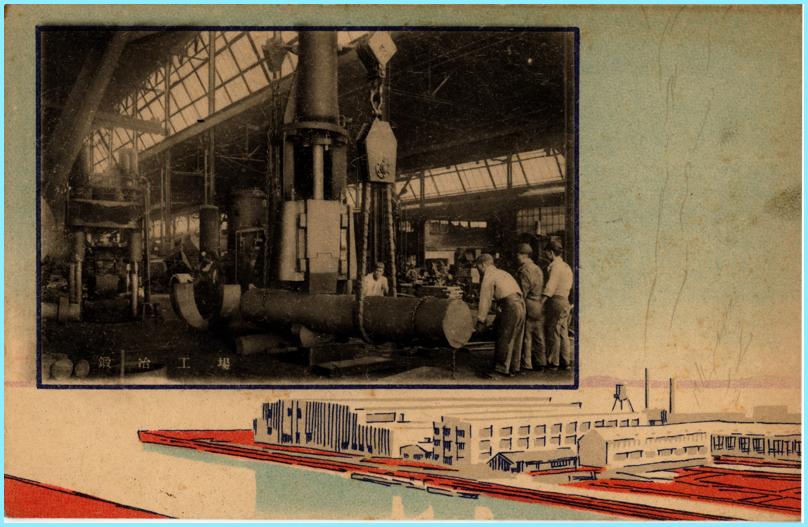

この6枚の中に横浜と思われる一枚がありました。

鶴見工場のスケッチが描かれている一枚です。

写真は「鍛冶工場」と表記され、下地のスケッチは鶴見工場と思われます。

「芝浦製作所」は、「からくり儀右衛門」と呼ばれ活躍した田中 久重が興した会社で、重電メーカー大手に成長し、1939年(昭和14年)には弱電メーカーの「東京電気」と合併し最大手「東京芝浦電機→東芝」となります。

ここで、

この絵葉書が昭和8年から14年の間に発行されたことが分かります。

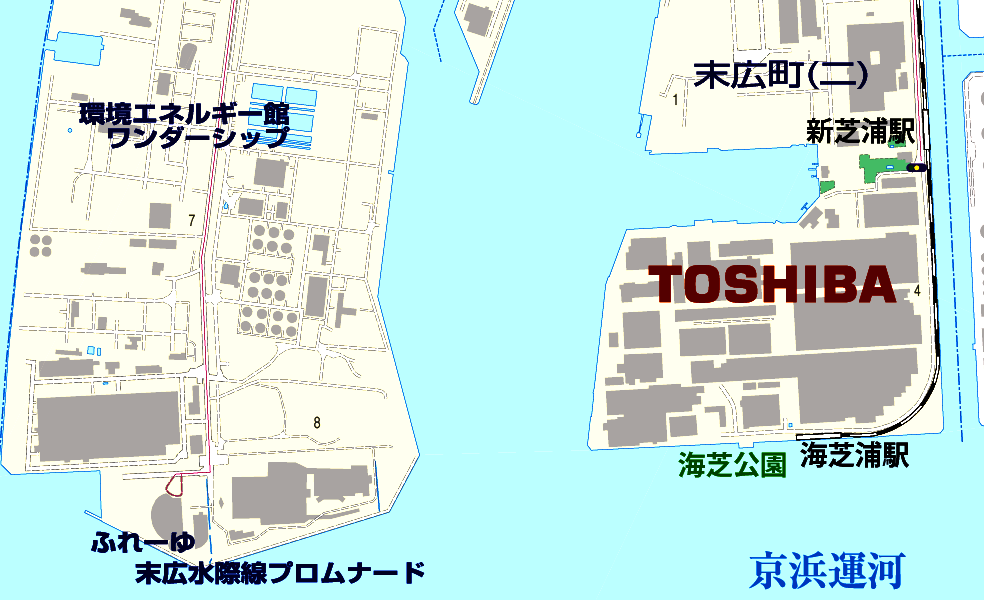

(海芝浦)

鉄道マニアに人気の鶴見線「海芝浦」駅は、「東芝」の敷地内にある企業専用駅で関係以外降りることが出来ませんが、駅構内で“形式上”の下車、改札口の出場ができるため、一般客も多く訪れます。

No.177 6月25日(月) 出られない出口

この一帯は、芝浦製作所が「東芝」になる前の横浜工場でした。

東芝となった1939年(昭和14年)の翌年の

1940年(昭和15年)10月11日(金)に

戦前最後で最大の観艦式が行われます。この観艦式(陪観者)参観者を送り出す会場として合併直後の東芝(芝浦製作所)の「新芝浦駅」(1932年(昭和7年)6月10日開業)が使われます。

No.285 10月11日(木)武装セル芸術

「海芝浦駅」はこの観艦式の翌月、

1940年(昭和15年)11月1日に開業します。

残りの絵葉書5枚を見ていきます。

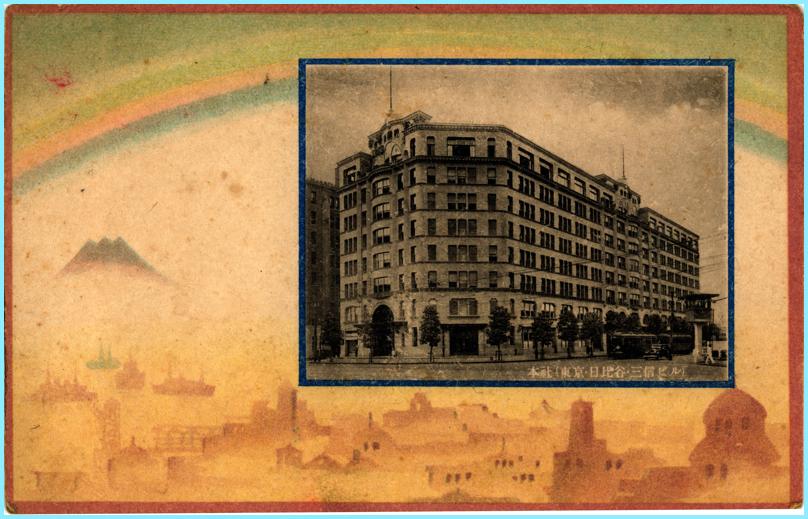

芝浦製作所の本社があった東京日比谷の三信ビルディングが描かれています。

この「三信ビルディング」はつい最近まで現役でしたが、事故と老朽化で2007年に解体されて残っていません。

1929年(昭和4年)に建設された震災復興ビルの一つです。藤森照信がスパニッシュ風のアールデコ様式と評した古典様式で、戦後は1950年(昭和25年)6月までGHQに接収されていました。

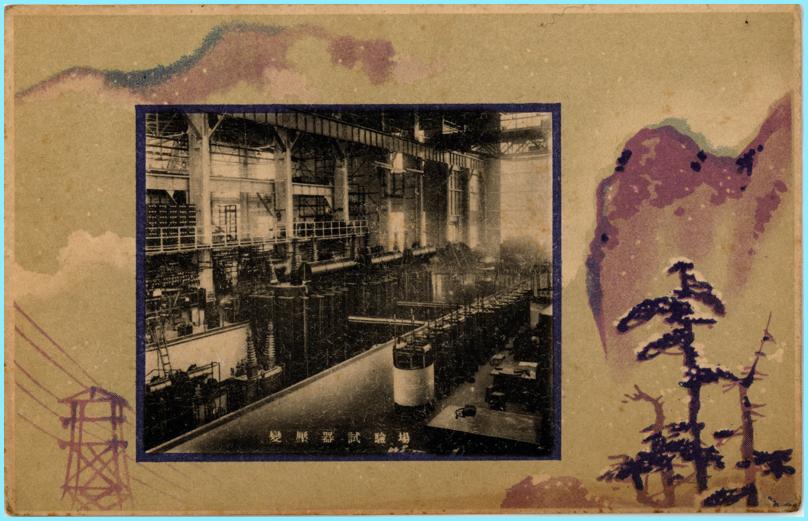

□変圧器試験場

詳細は分かりませんが、水力発電所から送電する際の「変圧器」をテストする設備が描かれていると思われます。

山の風景と送電線が描かれています。

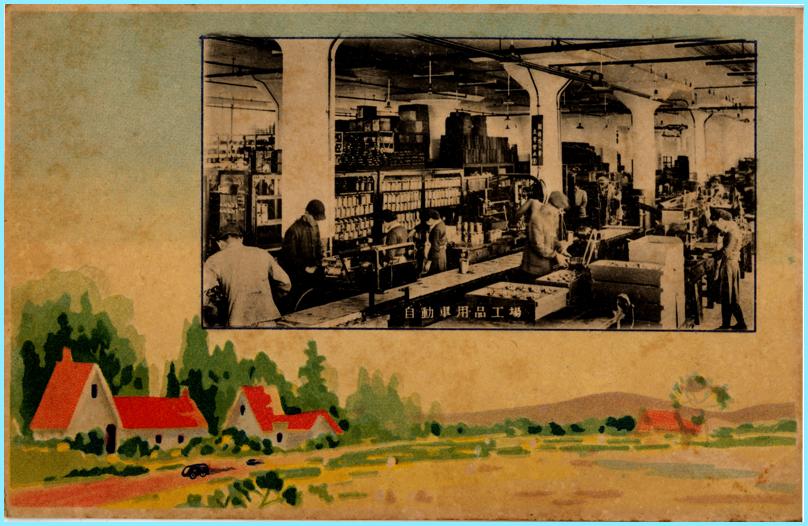

□自動車用品工場

背景に描かれている牧歌的な風景が どこの場所を表しているのか未調査です。

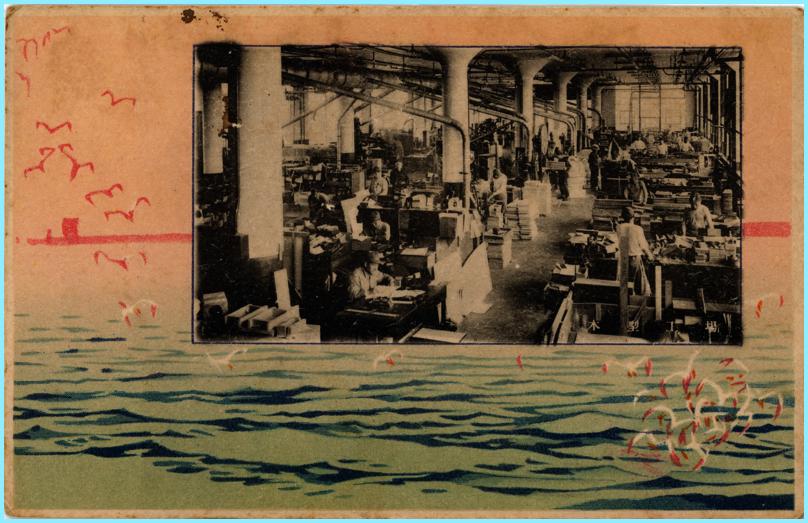

□木型工場

鋳造等に必要な木型を製造する工場の風景写真です。

背景にはカモメが乱舞する海の様子が描かれています。

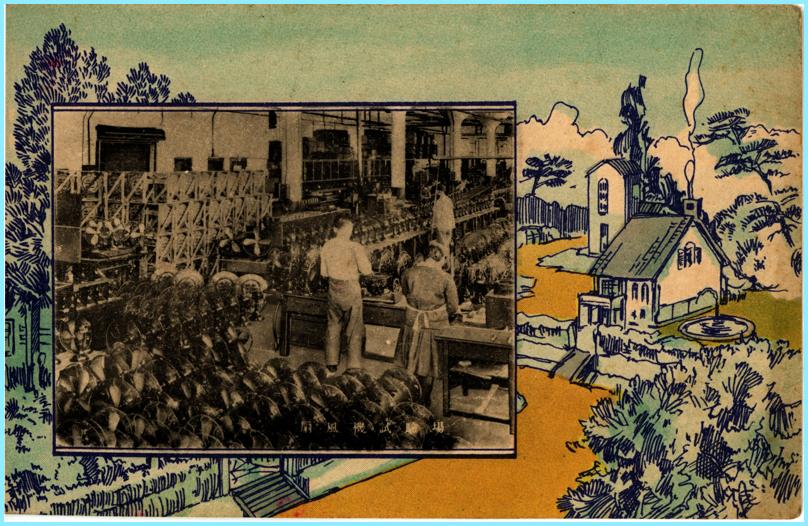

□扇風機工場

写真には「扇風機」を製造する工場風景が写っています。

背景には欧米の雰囲気を漂わせた風景が描かれています。肝心な部分が写真に隠れているのが残念ですが、この時代に海外の雰囲気が漂っているのは珍しいのではないでしょうか。

扇風機に関しては、1894年(明治27年)に「芝浦製作所」が日本ではじめて白熱電球付き直流扇風機というものを製造したそうです。

「アイロンと並んで最も早く国産化されたという電気扇風機。関東大震災で工場が全焼して生産が止まったこともあったが、景気の回復とともに需要も拡大し、卓上用、天井用、換気用、鉄道車両用など製作アイテムも増え、「扇風機は芝浦」と言われるようになった。」(東芝科学館)

※現在東芝の社史を調べていません。

変圧器試験場、自動車用品工場、扇風機工場、木型工場 等が分かってくると

さらにこの「絵葉書」の面白さが見えてくるかもしれません。

(現在の東芝事業所 in Yokohama)

・横浜事業所

・電力・社会システム技術開発センター

・磯子エンジニアリングセンター

・東芝原子力エンジニアリングサービス株式会社

・東芝電力検査サービス株式会社

・東芝電力放射線テクノサービス株式会社

・東芝マテリアル株式会社

〒235-8522 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8

・生産技術センター

・東芝燃料電池システム株式会社

〒235-0017 神奈川県横浜市磯子区新磯子町33

・大船分室

・芝浦メカトロニクス株式会社

・東芝メモリシステムズ株式会社

〒247-8585 神奈川県横浜市栄区笠間2-5-1

・京浜事業所本社工場

・東芝アイテック株式会社

〒230-0045 神奈川県横浜市鶴見区末広町2-4

・京浜事業所タービン工場

・東芝ジーイータービンコンポーネンツ株式会社

〒230-0045 神奈川県横浜市鶴見区末広町1-9

・東芝ジーイー・タービンサービス株式会社

〒230-0034 神奈川県横浜市鶴見区寛政町20-1

・東芝エンジニアリングサ―ビス株式会社

・東芝プラントシステム株式会社

〒212-0014 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-36-5

・東芝シグマコンサルティング株式会社

・東芝総合人材開発株式会社

〒222-0035 神奈川県横浜市港北区鳥山町555

・東芝ピーエム株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-8-12

横浜消滅(後編)

私が追いかけているテーマの一つが帝都東京と港都横浜の都市間競争です。

前編で港造り(築港)の視点から東京と横浜の築港競争の歴史を追ってみました。

前回をレビューします。

横浜港は開港以来諸事情で30年間手つかずの状態が続きます。

明治時代に入り、横濱築港計画と同時に帝都東京港の開設計画も持ち上がります。

開港時、徳川幕府が江戸解放※を嫌ったために役割が巡ってきた「横浜」開港の意味合いが明治以降無くなってきたからです。

※単に江戸回避政策だけではなく、横浜が港に適していたことも当時ペリーの測量等で認識されていたので、良港という視点で横浜開港の要因の一つとして挙げることができるでしょう。

明治維新早々から帝都開港(築港)論が浮上しますが様々な条件が重なり、横濱築港・大さん橋造営が実現します。

(神戸・大阪)

(神戸・大阪)

横浜港は神戸港と比較するには最適です。神戸は横浜同様、大阪とのライバル関係にあります。

簡単に神戸港と横浜港を大阪・東京との関係で比較してみましょう。

(距離)

○神戸・大阪間の距離は?

直線で28km離れています。鉄道距離では33.1kmです。

道路アクセスは33kmです。

○横浜・東京間の距離は?

直線で27km、鉄道で28.8km、

神戸・大阪間と殆ど変わりません。

道路アクセスは東京・横浜間36kmです。

では現在のアクセスコストは?単純計算で

東京ー横浜間は25分で、運賃は450円です。

大阪ー神戸間は25分で、運賃は390円です。(官民共同か国営か)

神戸港の桟橋建設計画は民間資本を導入して1882年(明治15年)「神戸桟橋会社」を軸に進められます。

一方で横浜の横浜貿易商達は「横浜桟橋株式会社」の設立を1886年(明治19年)企画し神奈川県知事宛に設立許可を請願します。

神奈川県(沖守固知事)はこの案を【内務省】に上申しますが却下され、

逆に独自の【内務省案】を提示されたために紛糾し棚上げになってしまいます。

そこに、

【外務省】【大蔵省】【内務省】さらには【逓信省】が横浜港築計画に参入し地元ををも巻き込み(5つ巴?)事態が混迷・膠着します。

横浜港の果たす役割が重要であったことが背景にありますが、神戸との大きな違いは横浜港の貿易量の多さと<帝都東京の存在>があったからです。大阪港と神戸港の築港計画は横浜のような大きな軋轢は無く進行しますが横浜以上に築港の苦労がありました。

少し寄り道になりますが明治・大正期の大阪築港史を眺めてみましょう。

明治維新早々に大阪港の改修計画を手がけたのは

東京港の改修を計画したオランダ人技師G.A.エッセルとヨハニス・デ・レーケの二人です。

本来全国の主力港の築港計画主導権は【内務省】にあり、主要な港湾計画は【内務省】によって進められました。

ところが、東京でも横浜でも彼ら(オランダ人技術者)が示した計画は周到でしたが大幅に予算オーバーで頓挫しました。

再度大阪築港計画のキッカケとなったのが

1885年(明治18年)有史以来とも言われる淀川大洪水でした。

被災人口は276,049人、八百八橋といわれた大阪の橋30余橋が次々に落ち、市内の交通は完全にマヒし大阪は機能不全に陥ります。

http://www.yodogawa.kkr.mlit.go.jp/know/old/flood/bs004.html

治水を含め港湾計画の必要性が官民から持ち上がります。

1890年(明治23年)大阪の経済界は独自にデ・レーケらと天保山エリアの民間ベース築港計画を調査・立案します。

1894年(明治27年)大阪市によって築港計画が策定。

1897年(明治30年)大阪市主導の「大阪港第1次修築工事」の起工式。

1902年(明治35年)境川運河完成。

1903年(明治36年)大阪築港大桟橋が完成し、

公営電気鉄道では日本初の「花園橋〜築港」間に大阪市電築港線が開通します。

大阪は、民間と大阪市主導で構築計画が実施されていきました。

※明治期における全国の築港計画に果たしたオランダ人技術者の役割は大きいのですが、

その後の関係からか、英国の技術者が多く名を残しています。(神戸港)

横浜と似た開港事情を持つ神戸港ですが、築港に関しては技術的に条件が揃わず、神戸港整備は困難を極めます。

神戸港は水深が急激に深くなる特徴から「天然の良港」と呼ばれています。反面、明治初期そこに港湾機能を整備する過程で多大な犠牲と努力が必要でした。

特に、神戸を母港とした川崎財閥(松方コンツェルン)の築港への情熱が現在の神戸を築いたといっても過言ではないでしょう。

特に、神戸を母港とした川崎財閥(松方コンツェルン)の築港への情熱が現在の神戸を築いたといっても過言ではないでしょう。

また、樟脳、砂糖貿易で財を成した「鈴木商店」(日商岩井、双日のルーツ)の存在も、神戸経済の牽引力となりました。

前述の通り神戸港の桟橋建設計画は民間資本を導入して「神戸桟橋会社」を軸に進められます。この神戸桟橋会社設立には五代・鴻池・住友・藤田らが中心になって設立します。

http://www.pa.kkr.mlit.go.jp/kobeport/_know/p6/html/p-1-4.html

(産業構造の変化)

横浜港の港湾機能を拡充するために「新港ふ頭」計画が浮上します。

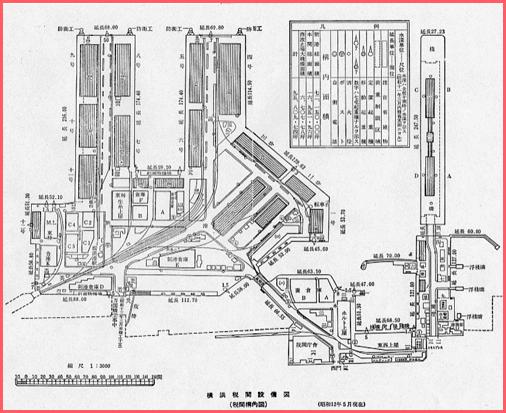

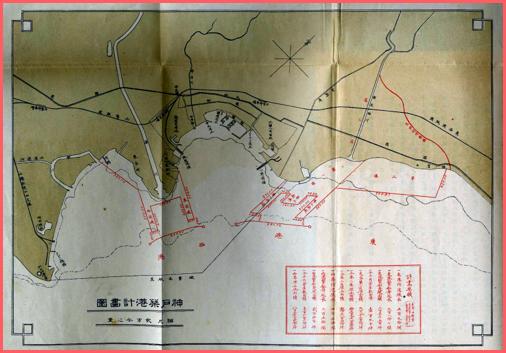

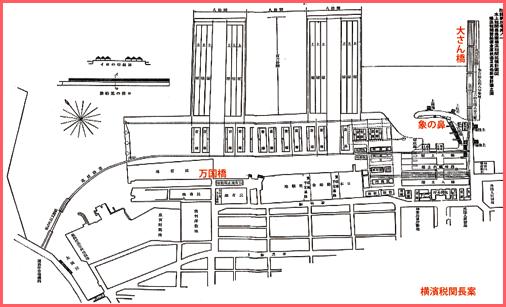

この新しい埠頭計画にも様々なプランが提出されますが、基本【大蔵省】税関のプランを軸に造築されていきます。

「新港ふ頭」は保税倉庫として「万国橋」で関内を結ばれました。因みに「万国橋」は【大蔵省】が作った橋です。

1905年(明治38年)12月28日に第一期の埋立が完成し、

1917年(大正6年)11月に第二期新港埠頭築港工事が完成します。

<新港埠頭も幾つかのプランがありました。上記図は横浜税関長案だったそうです>

<新港埠頭も幾つかのプランがありました。上記図は横浜税関長案だったそうです>

大正時代とはどんな時代だったのでしょうか?

1912年(明治45年/大正元年)7月30日〜1926年(大正15年/昭和元年)12月25日までが大正時代です。

この15年は国内外波乱含みの時代でした。

憲法制定後四半世紀がたち“大正デモクラシー”の時代、戦前議会制民主主義が最も安定していた時期ともいわれました。

経済的には、第一次世界大戦による好景気、その後到来する過剰投資による経済破綻、関東大震災による京浜工業地帯の壊滅と緊急輸入の後に景気回復の見通しが全く立たないまま昭和を迎えます。

横濱経済は浮き沈みの激しい「生糸輸出」から加工貿易による「工業化」への移行期にあたります。

明治末期に起こった未曾有の生糸不況は帝国蚕糸(株)を設立し、在庫調整機能を持たせることによってかろうじて乗り切りますが、日本の産業構造は原材料の輸出を元に製品を輸入する構造から、原材料を輸入し加工し輸出する加工貿易にシフトし始めていました。

(京浜工業地帯)

横濱と東京の間に広がる工業地帯を「京浜工業地帯」と呼びます。明治後期から大正にかけて、この京浜地帯に製造業が進出しはじめます。

1891年(明治24年)横濱船渠→三菱造船

1896年(明治29年)横濱電線製造→古河電工

1908年(明治41年)東京電気→東芝

1909年(明治42年)日本蓄音機商会→日本コロンビア

1912年(大正元年)日本鋼管→JFEスチール

1914年(大正3年)鈴木商店→味の素

1916年(大正5年)浅野造船所→日本鋼管→JFEスチール)

1916年(大正5年)旭硝子

1922年(大正11年)小倉石油→日石

1923年(大正12年)富士電機

1926年(大正15年)日清製粉

1926年(大正15年)麒麟麦酒→キリンビール

港湾の軸が次第に東京よりにシフトしていきます。

一方で外国の製造メーカーも横浜に進出します。

1925年(大正14年)2月には日本フォードが横浜市緑町に本社を置き、子安(大阪にも)に組み立て工場を開設し年間1万台体制を築きます。GMもこれにつづき日本進出しノックダウン方式で日本進出を図ります。

対する日本も横浜に1933年(昭和8年)自動車製造(株)を作りこの会社を母体として日産自動車が誕生し1938年(昭和13年)にはフォードを追い抜き年間2万台製産ラインにまで成長します

(生糸独占港)

産業の工業化が進む中、浮き沈みはあるものの生糸関係の輸出はほぼ横浜が独占していました。この独占体制が、横浜港の基盤でした。

ここに関東大震災が起こり 横浜と東京が未曾有の被害を受けます。

横濱市および横浜港最大の危機が訪れます。

生糸関係の貿易は神戸に解放され独占状態ではなくなり

復興計画は帝都中心で組まれていきます。

横浜財界、震災後に赴任した市長は横浜復興のために努力し、復興とダメージとなる東京港開港をかろうじて差止めますが、

1941年(昭和16年)に東京港が国際貿易港に格上げされ、戦争へと歴史の針は進みます。

皮肉にも、この年羽田沖に「羽田飛行場」が開場し、戦後の航空時代の先駆けとなります。

港都横浜は 消滅こそしませんでしたが、多くの障害を乗越えて現在があります。

ここでは戦前の横浜港に関して一側面を紹介しました。

(あとがき)

シンプルな表現を目指しましたが、逆に粗雑になってしまいました。特に後半は史実を端折りました。

ざくっと流れをつかんでいただければ幸いです。

帝都東京と港横浜は鉄道史、道路史からも面白いテーマです。

戦後かなり長い間国鉄は「桜木町」以降の延長を行いません。横浜駅西口の開発も戦後かなり時間が経ってからです。

海から横浜港湾岸を眺めると、戦後関内から高島にそして東神奈川へと都市開発が広がってきました。同時に東京もお台場周辺から隅田川河口に沿って新しいまちづくりが始まっています。

この先、少子高齢化社会に適応したスマートな街として生き残っていくのはどのあたりなんでしょうか?

震災後 昭和初期の横浜に関しては 横浜独特の「ハマのモダニズム」時代と言われています。

いずれこの時代の空気、どんな時代だたのか?紹介していきたいと資料を漁っています。

横浜消滅(前編)

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=5489

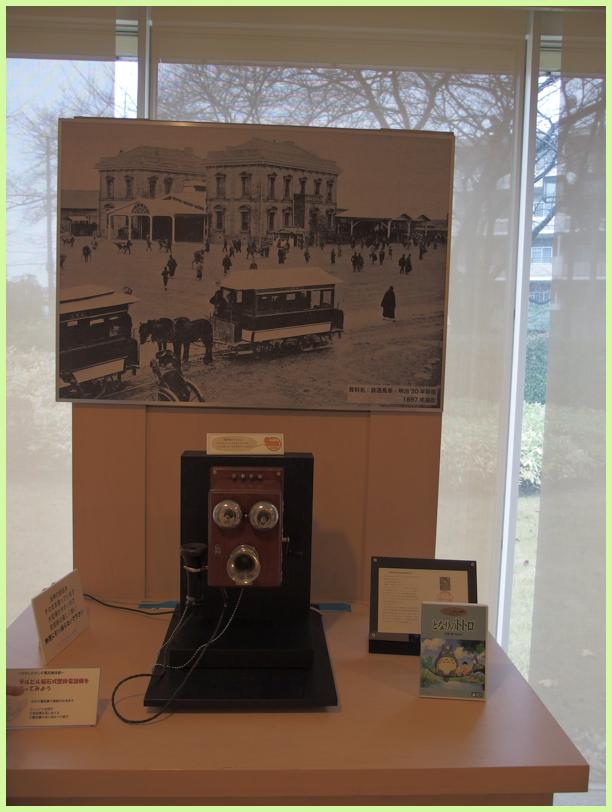

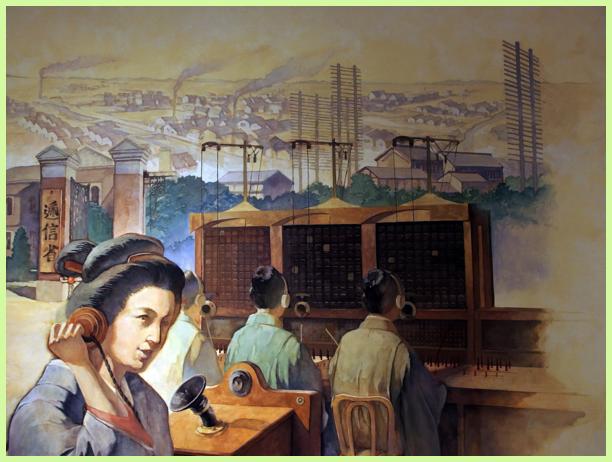

【歴史エピソード】電話交換史

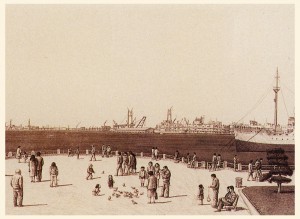

今日は横浜風景の歴史、過去と現在の風景から横浜を読み解きます。

●1890年(明治23年)12月16日

横浜と東京間にわが国で初めて電話交換業務が開始されました。

2014 【ミニネタ番外編】横浜電信柱 探索

ここでは電柱のミニネタを紹介しました。

今日はその後の“電話交換”ネタを発見しましたので紹介します。

明治早々に電話が導入され、普及していきます。

導入に積極的だった人物は

寺島宗則です。

初期は交換手による回線交換でした。

電話を使うには、2つの電話機の間で通信回線がつながっている必要があります。

まず 各電話機から電話局と接続します。

この時に昔の映像にあるように手元のミニハンドルを回し簡易発電を行い交換台まで“使用信号”を送る磁石式が使われていました。

交換台がその信号を受けると口頭で相手の電話番号を告げて、人手で接続してもらう方式です。

交換手に依頼するタイプなので初期の電話機にはダイヤルがありませんでした。1890年代はこの方式が主流だったそうです。ところが、関東大震災で人による交換機能が全面ストップし、電話線は無事でも繋がらない事態が生じました。そこで

交換手に依頼するタイプなので初期の電話機にはダイヤルがありませんでした。1890年代はこの方式が主流だったそうです。ところが、関東大震災で人による交換機能が全面ストップし、電話線は無事でも繋がらない事態が生じました。そこで

1926年(大正15年)復旧をきっかけに自動電話交換機が採用されることになります。

国内で初めて導入された自動交換機に採用されたのが「ステップ・バイ・ステップ」という方式です。仕組みに関しては各自調べてください。

http://ja.wikipedia.org/wiki/電話交換機

その後、順次自動化されていきますが、

当初は自動交換は市内電話に限られていました。それでも

市外電話にまで採用されるようになったのは戦後かなりたってからです。

自動交換機の導入にあたり

技術面の統一を重視する一方式案と

競争原理による経済性を重視する複数方式案が検討されます。

結果、

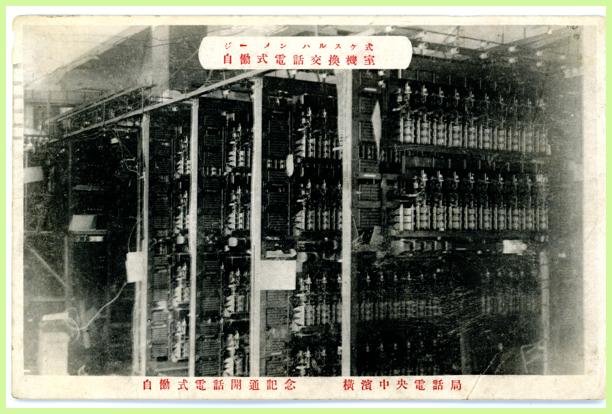

英国ATM社製のストロージャ式(A形)と

ドイツのジーメンスハルスケ式(H形)の2方式が導入されます。

英国ATM社製のストロージャ式(A形)は、

1926年(大正15年)1月20日

東京の京橋電話局に導入します。

一方

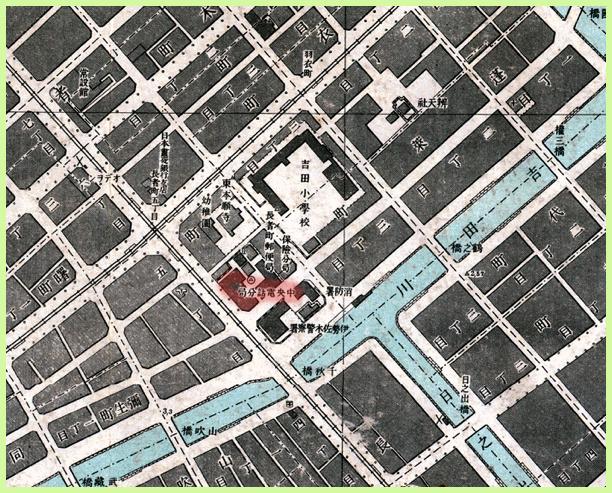

ドイツのジーメンスハルスケ式(H形)は、

1926年(大正15年)3月25日

横浜中央電話局(長者町局)に導入されます。

<昭和初期の長者町電話局>

<昭和初期の長者町電話局>

<現在の長者町NTT>

<現在の長者町NTT>

ジーメンスハルスケ式は1934年(昭和9年)から国産化ができるようになります。

正式にH形交換機と呼ばれ自動交換用の電話機普及につながります。

※自動電話は、加入者が交換手に頼らず通話することになるため

その講習会がデパートや学校で開催されたそうです。

戦後、「ステップ・バイ・ステップ方式」はメンテが楽な「クロスバ方式」に代わり、市内から遠距離通話も自動化が導入されていきます。

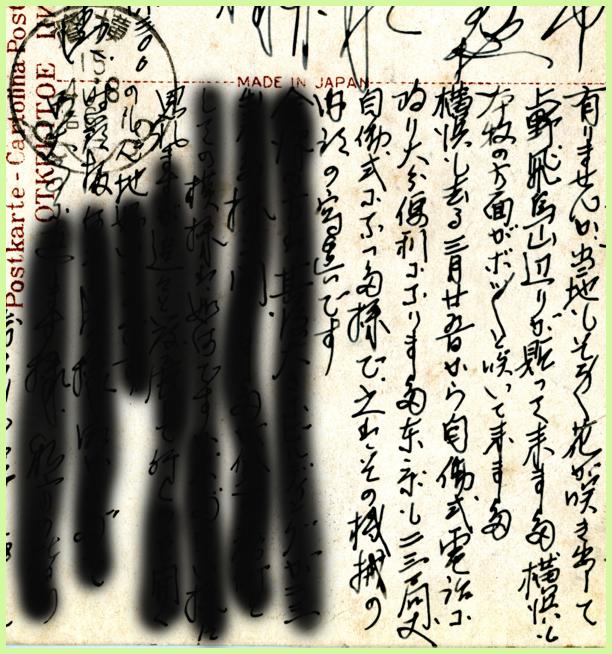

ここに一枚の大正15年4月に出されたはがきがあります。

文面には

文面には

「横浜も去る三月二十五日から自働電話になり大変便利になりました。東京も二三局だけ自働式になったようでこれはその機械の内部の写真です」(独学読みなのでてにをは?)

絵柄には

ジーメン ハルスケ式

自働式電話交換機室

自働式電話開通記念 横浜中央電話局

とあります。

「絵葉書が語る」震災復興期の横浜です。

「絵葉書が語る」震災復興期の横浜です。

No.475 点・線遊び「足利尊氏からフェリスまで」

今日は、点と線を結ぶ“遊び”をします。

つなぐのは 足利尊氏と横浜ゴムとフェリスの秀才です。

この三つのキーワードにどのような関係があるか、

おわかりですか?

|

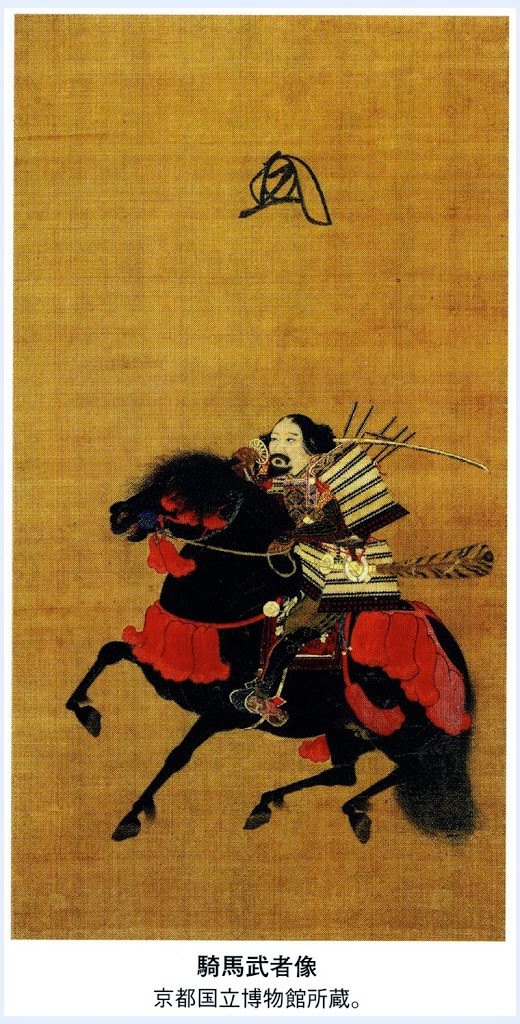

| 近年足利尊氏像では無い説が有力 |

■歴史認識 日本史で足利尊氏ほど戦前と戦後で評価が変わった人物はいないでしょう。 時代は14世紀、第96代後醍醐天皇と対立して足利政権を樹立し、 史上最大の逆賊とも 史上屈指の有徳の英雄とも評されました。 現在の研究では尊氏の人間的側面や、人間関係の分析がかなり深く行われ新しい人物像が描き出されているようです。 (横浜と足利氏) 栃木県足利市は、尊氏の「足利家」に因んだ名前です。では“横浜”との関係は? 彼の簡単な伝記を読む限りではトピックスとなるような「横浜」との関係はありませんでした。ところが、 足利尊氏関連の日本史を調べている時、彼の時代=中世ではなく“近代史”で横浜が浮上してきました。 足利尊氏が“国賊”とされていた戦前に彼を再評価しようとした人物が横浜にいたのです。歴史で習う「南北朝」の歴史認識は明治時代に入り、「南朝正統・尊氏逆臣」という「皇国史観」に反する考えや研究、発言が抑圧されるようになります。 1934年(昭和9年)にいわゆる「足利尊氏論」が起こり当時の斎藤実内閣商工大臣だった「中島 久万吉」が辞任します。 ※中島久万吉が、13年前に(会員向け)同人誌に発表した論文「足利尊氏論」が月刊誌『現代』に採録されたことが、衆議院で取り上げられ紛糾します。 中島大臣の論文内容は、足利尊氏を賛美する内容でそれが国粋主義者たちを刺激します。 この中島久万吉、横浜を舞台に実業家として活躍した人物です。 彼は大手メーカー古河グループの中核となる 「古河電気工業」と「横浜ゴム」を創業し、昭和に入り政界入りします。 ■平沼育ち 横浜ゴム関係は幾つかこのブログでも紹介しています。 横浜ゴム株式会社は、横浜で誕生した「横濱電線製造」が成長し古河グループ(古河電工)の一員となります。このお膳立てをした実業家が中島 久万吉です。 電線とタイヤの原材料のゴムは“絶縁体”として密接な関係があります。古河電工は銅線を、横濱電線製造はその銅線に絶縁加工し「電線」を製造しました。 この横浜電線製造を起こした横浜の“発明王”が山田与七です。 山田は高島町に山田電線製造所を作り成功します。 中小起業から脱却するために横浜商人の木村利右衛門、原富太郎らの出資を得て横浜電線株式会社を作り 一回り大きい製造会社となります。この時に次世代電線製造に必要だったのがゴムでした。 「銅線」製造部門が古河鉱業(古河電工)になり、 「ゴム」製造部門が「横浜ゴム」となって 現在の日本の基幹産業となります。 No.127 5月6日 あるガーナ人を日本に誘った横浜の発明王(加筆修正)

No.179 6月27日(水)電気が夢を運んだ時代?

■浜流しになった父信行

この古河の立役者、中島 久万吉、1873年(明治6年)横浜に生まれます。

父は中島信行、母は陸奥宗光の妹“初穂”で、久万吉を生んだ後体調を崩し1877年(明治10年)に若くして亡くなります。

父の信行は土佐勤王党→長州藩の遊撃隊→坂本龍馬の海援隊→陸援隊に参加した幕末の強者の一人で大暴れし、明治になっても波乱の人生を送ります。

新島襄との出会いでクリスチャンとなり新政府の幹部として活躍しますが、自由民権運動に板垣退助とともに参加し、政府批判を強めます。

優秀だった中島はこの間、任官し外国官権判事や兵庫県判事、神奈川県令を務めますが、

戦前の大悪法の一つ「保安条例」によって

横浜に追放されます。

よこはまついほう?

現在の感覚では信じられませんが、自由民権運動を弾圧するためできた“にわか”法律です。秘密の集会・結社を禁じ内乱の陰謀・教唆、治安の妨害をする恐れがあるとされた自由民権派の多くが

<東京ところ払い!>

皇居から3里(約11.8km)以外に退去させられます。

尾崎行雄、星亨、林有造、中江兆民 そして中島信行と後妻となった中島湘煙夫婦も1887年(明治20年)12月に追放される<ハメ>になります。

島流し ならぬ ハマ流しになる始末が その後の中島の人生を大きく変えます。

■政治家への転身

中島 久万吉の父、信行は横浜に落ち着くとまもなく

1890年(明治23年)7月1日

第1回衆議院議員総選挙に神奈川県第5区から立候補して当選し

その後は 政治家として活躍し

最後は 療養中の神奈川県大磯別邸にて亡くなります。

長男の中島 久万吉は

自由民権の理想を最後まで貫いた父と

義母「中島湘烟」の影響を十二分に受け経済界と政界で活躍します。

■戦士、岸田俊子

岸田俊子(きしだとしこ)

明治の時代を駆け抜けた女権拡張運動家・作家です。

俊才「岸田俊子」後の中島湘烟

(ブログでも紹介しました)

No.153 6月1日(金) 天才と秀才

1889年(明治22年)6月1日

25歳だった二人の俊才がフェリス女学校の大講堂で演説を行いました。

明治期のフェリス女学院のエネルギーを伝える若松賤子(島田かし子)と同じく中島湘烟(岸田俊子)の短くも激しい人生を追います。

ブログから 引用します。

(天才・神童の出現)

若松賎子の半年前(文久3年)に京都の呉服商の長女として生まれた「岸田俊子」は、小さい頃から神童と呼ばれた俊才でした。

1870年(明治3年)6歳で下京第15校に入学、

1875年(明治8年)中学に進みます。

1879年(明治12年)15歳で昭憲皇太后(当時34歳)に「孟子」などの漢書講義を担当する事となった訳ですからその「俊才」ぶりが伺われます。

いじめられのかどうかはっきりしませんが、名誉職を1年で辞退し“自由民権運動”に目覚めていきます。

1882年(明治15年)4月大阪道頓堀の政談演説会で最初の演説デビューとなった岸田俊子の「婦女の道」は、世間をあっと言わせます。

あでやかな容姿、弁舌口調は視聴者を魅了します。

全国各地で彼女の演説は人気を博しますが、時代は言論封殺、明治の暗黒時代に入ります。滋賀県大津の演説で官史侮辱罪で投獄され、方向転換を迫られ演説から寄稿による言論に変わっていきます。

この時期活動を共にしていた18歳年上の自由党副総裁中島信行と結婚(後妻)します。

若き日の中島信行は、坂本龍馬、睦奥宗光ら土佐藩士と共に討幕運動に参加した海援隊メンバーの一人で、死別した最初の妻は睦奥宗光の妹でした。

睦奥宗光、中島信行は共に神奈川県令を務め、中島は第一回の衆議院選挙で神奈川4区で当選した横浜ゆかりの人物でもありました。

※神奈川第1区は島田三郎

俊才中島湘烟(岸田俊子)はフェリスとの関わりを深くしていきます。

1888年(明治21年)5月にはフェリス和英女学校名誉教授

1893年(明治26年)9月にイタリア公使になった信行ともに結核を発病

1898年(明治31年)11月帰国し神奈川県大磯町に転居、夫婦ともに治療に専念します。

1899年(明治32年)3月26日信行が肺結核のため53歳で亡くなり、

1901年(明治34年)5月25日一年後追うように中島湘烟、肺結核のため28歳で逝去します。

■大磯に死す

ここに登場した中島信行 俊子(湘烟) は神奈川県中郡大磯町の大運寺に墓があります。

この大磯という街は不思議な街です。新島襄が療養中に無くなったように茅ヶ崎市と並んで“サナトリウム”当時不治の病に近かった結核療養施設が多かったことも関係がありますが、明治中期から昭和初期にかけて、要人の避暑・避寒地としても最高のロケーションだったようです。

吉田茂

伊藤博文

山形有朋

その他、西園寺公望、大隈重信、陸奥宗光、岩崎弥之助、安田善次郎など

明治時代の幹部勢揃いといえそうな顔ぶれです。

最初の帝国議会が開かれた時

初代衆議院議長となった中島信行

初代貴族院議長となった伊藤博文

内閣総理大臣は山県有朋でした。

この三人が大磯に別荘を持っていました。

→大磯と横浜の歴史的関係

調べてみると面白い繋がりがありそうです。

※個人的には山県有朋に関心があり

彼の資料を調べていますが

一時期作られた イメージとはかなり異なる人間像が感じられます。

何かの折に 紹介しましょう。

「山県有朋」関連書籍リスト

山県有朋 明治日本の象徴

岡義武 岩波新書(絶版)

山県有朋

半藤 一利 筑摩書房

山県有朋 愚直な権力者の生涯

伊藤 之雄 文春新書

山県有朋と明治国家

井上 寿一 NHKブックス

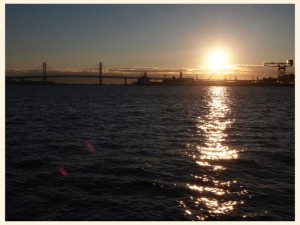

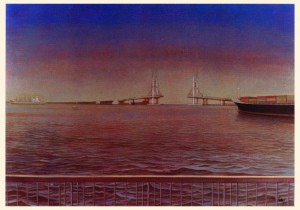

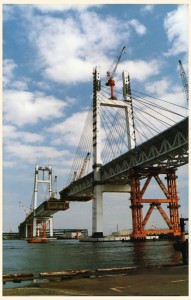

No.381 1月15日(火)素材ベイブリッジ

昨年366話の中で、意外な大ネタが抜けていました。

横浜ベイブリッジを取上げるタイミングがありませんでした。

今日は、横浜のシンボル

ベイブリッジを紹介します。

|

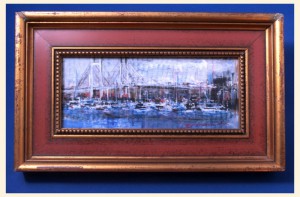

| わが家の玄関先に飾っている絵もBBです。 |

ベイブリッジの兄弟、鶴見つばさ橋は12月21日(金)に「世界一の斜張橋」として紹介しました。

■世界一の斜張橋

■横浜ベイブリッジ

横浜観光のシンボルの一つです。

ブリッジ上の湾岸高速を走る時はいつも胸がドキドキします。

例えば、

リムジンで羽田や成田から横浜に帰る時、

鶴見つばさ橋からベイブリッジにかかるあたりで

横浜に帰ってきたな と感じます。

この風景は たった二十年の時間しか経っていませんが、懐かしい風景のようにも感じてしまいます。

(素材に最適)

ただスペックを紹介するだけでは

面白くないので

作品素材としての横浜ベイブリッジを探してみました。

まずは私のベイブリッジ写真から

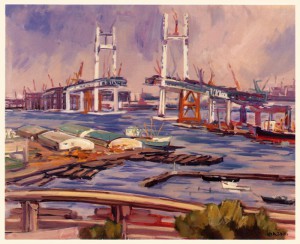

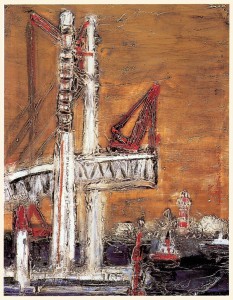

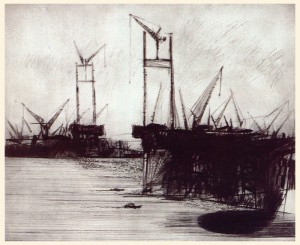

絵画の素材でもベイブリッジ工事が取上げられています。蒼々たるメンバーが工事中の風景を描いています。

●今関一馬

東京都出身 東京大学中退。小山敬三美術賞、国画会展会友優秀賞など

●國領 經郎

横浜市生まれ、1986年日展で内閣総理大臣賞受賞。1990年日本芸術院賞受賞、1991年芸術院会員。

●田沢茂

岩手大学特設美術家講師、青森県 県文化賞受賞授章。

●福島瑞穂

広島県尾道市生まれ。女子美術大学大学院客員教授。

●斎藤カオル

神奈川県葉山町生まれ。第12回自由美術家協会展入選。社団法人春陽会理事長。代表作「源氏物語五十四帖」

●小野肇

医師。浜口タカシに写真を学び生涯横浜の写真を撮り続けた。

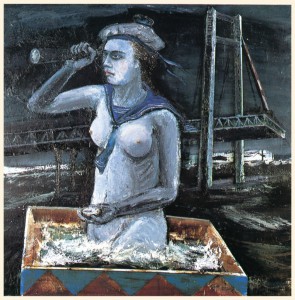

○相笠昌義

東京日本橋に生まれる。 東京芸術大学美術学部油絵科を卒業。第25回安井賞展で安井賞を受賞。多摩美術大学教授。損保ジャパン東郷青児美術館大賞を受賞。

|

| 大きい作品ですので右の一部を紹介します |

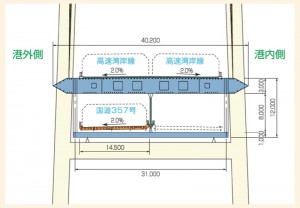

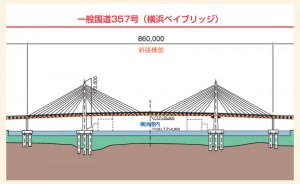

(スペック)

1989年(平成元年)9月27日に開通した2層構造の斜張橋です。長さは860m(中央支間長460m)で本牧埠頭A突堤(中区)と大黒埠頭(鶴見区)とを結んでいます。

設計は名港西大橋(めいこうにしおおはし)のデザイン案

名称はサンフランシスコ・オークランド・ベイブリッジを

参考にしたとされています。

当時横浜市が、建設省(現、国土交通省)に開港130年記念に際しこの橋の建設を強く働きかけ、難工事の末に開通したといわれていますが?

※まあ 与太話はいろいろありますが 全て薮の中です。

2層構造の上層部は首都高速湾岸線で、下層部は(一般)国道357号が15年後の2004年4月24日に暫定2車線として開通しました。

しかも図面でも明らかなように、片側しか開通していません。この先どうなるのでしょう。

(高さ問題)

ベイブリッジの海面からの高さは約55メートルで、現在これがネックで大型客船が通過できず、門司港、神戸港に寄港地を奪われています。

後5m高ければクリアできたのですが?

何故 この高さになってしまったのか?

当時国際港の橋の高さの標準は ゴールデンゲートブリッジで

66mだったはず。ただ間に合わせるために低く設定したのであれば、明治期の鉄道ゲージ以来の失策です。

遊歩道「横浜スカイウォーク」(有料)がありましたが、

これも2010年(平成22年)9月に閉鎖されてしまいました。

(略年表)

・1977年(昭和52年)8月一般国道357号・高速湾岸線都市計画決定

・1980年(昭和55年)11月高速湾岸線(横浜ベイブリッジ)着工

・1989年(平成元年)9月27日首都高速湾岸線開通

・1998年(平成10年)12月一般国道357号(大黒〜本牧区間)事業着手

・1999年(平成11年)8月臨港道路(大黒ふ頭・本牧ふ頭)

港湾計画決定・整備着手

・2000年(平成12年)3月一般国道357号(大黒〜本牧区間)着工

・2000年(平成12年)12月臨港道路(大黒ふ頭・本牧ふ頭)着工

・2004年(平成16年)4月24日下層部分の国道357号が開通

No.272 9月28日(金)横浜の中の世界のノナカ

楽器業界屈指のラインナップを誇る

国内最大規模の楽器輸入会社といえば?

横浜に本社を置く「野中貿易株式会社」をご存知でしょうか?

世界中から弦楽器や打楽器、管楽器など様々な楽器製品を輸入している

専門貿易会社としてはわが国トップックラスの企業です。

1953年(昭和28年)9月28日の今日創業した、

横浜生まれの企業を紹介しましょう。

横浜は音楽が似合う街です。

童謡が育ち、国産ピアノが生まれ、ジャズやブルース、ライブハウスなど開港以来横浜に音楽は欠かせません。

野中貿易株式会社は、

1953年(昭和28年)9月28日に創業し、サクソフォンのBerg Larsen社の極東総代理店をきっかけに管楽器のノナカが華開きます。

以後、Wittner社、Puchner社、Vandoren社、Calato / Regal Tip社、H.Selmer社、Mayer Mouthpieces社、Springer Oboe社他数多くの楽器のトップブランド代理店として日本の音楽業界に貢献してきました。

この会社を知ったキッカケは、昨年山下公園で開催されていた「YOKOHAMA STEEL PAN FESTA2011」でした。つい最近、そういえば今年は行われたのだろうか?と情報を調べていく内に「野中貿易株式会社」ただ者ではない会社だと知りました。

キッカケのイベントは、

2002年から始まったノナカ共催の「YOKOHAMA STEEL PAN FESTA」

横浜の夏の音楽シーンを湧かせ2011年まで十回に渡って「赤レンガ倉庫」「金沢区海の公園」「ドックヤードガーデン」「山下公園」等で開催されました。

ここに登場する楽器が「スティールパン」です。

http://ja.wikipedia.org/wiki/スティールパン

|

| wikiから |

YOKOHAMA STEELPAN FESTA 2011

http://www.youtube.com/watch?v=6Z7BdajZNqY

Yokohama Steelpan Festa 2002

http://www.youtube.com/watch?v=u4hqowR07WA

「Steinway & Sons」は世界のピアノメーカー御三家の一つです。”世界のピアノの代名詞”と言われるブランドを扱う正規取扱店としてショールームを展開。

http://www.pfpf.jp

サクソフォンの野中貿易主催の“ノナカ・サクソフォン・コンクール”からは

西本淳

http://saxo-pokkun.blog.so-net.ne.jp

土井徳浩

http://blogs.yahoo.co.jp/tokuhirodoi

小山弦太郎、貝沼拓実、江川良子など現在のサクソフォン界をリードするソリストが登場しました。

「輸入プロフェッショナルサクソフォンの市場占有率は90%以上、輸入プロフェッショナルトランペットの60%、その他管楽器、マウスピース、リードなどのアクセサリー類において相当のマーケットシェアを占有し、海外有名メーカー総代理店契約および代理店契約も約50社を数えます。」(HPより)

http://www.nonaka.com/

野中貿易株式会社

本社住所: 横浜市中区太田町4-46 野中ビル

TEL 045-211-2022

2013年(平成25年)9月28日には設立60周年を迎えました。

横浜生まれのトップランナーの一社です。

横浜には、意外なオンリーワン企業が多くある街です。

今後も横浜が誇るオンリーワン企業をおりに触れ紹介していきます。