ホーム » 2012 (ページ 2)

年別アーカイブ: 2012

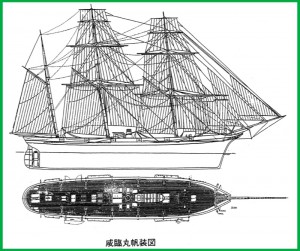

No.359 12月24日(月)咸臨丸始末記2

クリスマスイブで三連休です。

今日は赤い京急車両ネタで行こうと考えていましたが、咸臨丸に変更しました。

太平洋を渡った咸臨丸は有名ですが、

1860年1月16日(月)(安政6年12月24日)の今日、たまたま横浜沖に停泊していたためにアメリカ行きに決定し、激動の生涯が始まります。

咸臨丸ネタは下記で主に“太平洋横断後”について紹介しました。

No.262 9月18日 (火)咸臨丸の真実!

再度

咸臨丸の意外な真実を箇条書きで整理加筆しておきます。

1咸臨丸は遣米使節団を乗せた船ではありません。

→正式の遣米使節団の乗った船は「ポーハタン号」です。

「ポーハタン号」は、ペリーと共に1854年再来した黒船の一隻です。

2咸臨丸の最後は北海道で、函館沖に沈んでいます。

→明治4年、(旧)幕臣移民約400名を乗せ小樽へ向け航行中暴風雨により座礁・遭難し沈没しますが奇跡的に犠牲者はありませんでした。

3咸臨丸は徳川幕府が発注しオランダで製造されましたが、欠陥品でした。

(資材に中国船の中古を使用、強度に問題がありました)

→日本で補修の時に発見されました。

4(3)にも関わらず咸臨丸は奇跡の約5,000日現役でがんばりました。

5静岡清水港で新政府軍に攻撃され咸臨丸乗組員全員が死亡します。

→この犠牲者を弔ったのが山本長五郎(清水次郎長)

6咸臨丸は最初太平洋横断には使用されない予定でした。

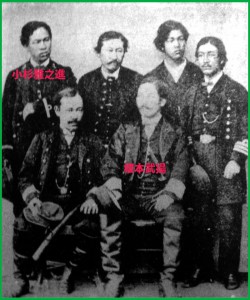

7行きはアメリカ人チームが操縦し、

帰りは蒸気方の見習士官を務めた

小杉雅之進が往路の経験を活かし操縦のリーダーシップを発揮し無事帰還します。

今日は6番目の「咸臨丸は最初太平洋横断には使用されない予定」に関してご紹介しましょう。

咸臨丸が有名になったのは、日本(幕府)の船として初めて太平洋を往復したからです。ペリーの黒船外交で決定した日米修好通商条約の批准書を交換するために遣米使節団一行がアメリカ軍艦ポーハタン号にて太平洋を横断することになります。

幕府の決定した渡米メンバーが多かったため、ポーハタン号一隻では定員オーバーだったことと、この際“自力”で外洋を航行する経験も必要ということで別の船でアメリカ行きを幕府に提案しますが「却下」されます。

遣米チームは諦めず再度提案しますが、返事が出ません。

この時期、徳川幕府は大混乱期にあたり意思決定が朝令暮改、クルクル変わる状況でしたがギリギリになって許可が下ります。

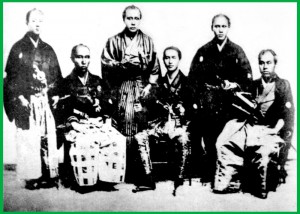

「ポーハタン号」の別船チームは、木村(摂津守)芥舟がリーダーとなり軍艦操練所教授の勝海舟をはじめとする海軍伝習所出身者を集め、通訳にはアメリカの事情に通じた中浜万次郎(ジョン万次郎)を選びます。

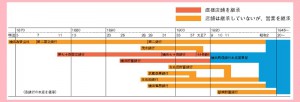

当時、外洋航行が可能とされていた船は5隻ありましたが

最新の朝陽丸を予定していました。いざ、渡航が決定すると渡航人数が増加します。そこで、朝陽丸より一回り大きい日本の最初の蒸気船「観光丸」に決定します。

※観光の語源は、中国の『易経』の「観国之光(国の光を観る)」から。

この「観光丸」は別船チームの勝海舟が長崎で船長をしていたこともあり、勝は自力で航行する意欲を見せますが、リーダーの木村摂津守は不安を感じていました。

たまたま、横浜に滞在していた米国の測量船フェニモア・クーパー号艦長ブルック海軍大尉が自船難破のため別の船で帰国を希望しているので同乗させてもらえないかという打診が米国領事からもたらされます。

経験者が同乗することを歓迎した木村はブルック海軍大尉以下クーパー号クルー乗船を幕府からも許可を得ます。

面白くないのが勝海舟以下自力航行を目指したチームで、猛烈な反対をします。勝海舟、血気盛んな37歳でした。

日本初の太平洋横断に際し、アメリカ側も入念な準備を求めます。

優秀な測量技術官だったブルック海軍大尉は、渡航予定の「観光丸」を横浜港沖で臨検し、この船では太平洋横断は無理だと判断します。

幕府側は、またまた混乱します。性能的には当初の朝陽丸が最適だということになりますが、不運というか不手際というか「朝陽丸」は別件で長崎に出発したばかりで“引き戻し”もできない状況となります。

勝チームはこれにも不満をむき出しにします。

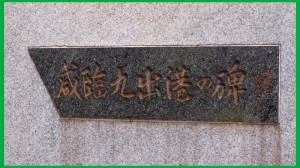

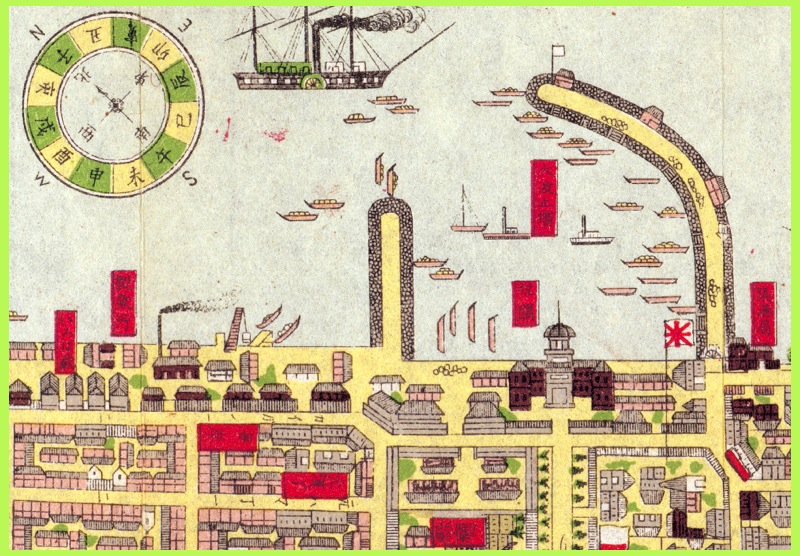

時は安政6年12月20日、遣米使節団を運ぶための米国船「ポーハタン号」が横浜に入港します。

幕府は、至急「別船」の決定を求められます。

この日、たまたま長崎から一隻の練習船が横浜に入港します。

「咸臨丸」です。

幕府側は急遽米国側に「咸臨丸」ではどうだろうか?と打診し了解を得ます。長崎から戻ったばかりの咸臨丸への変更が確定し、太平洋横断に使用されることになります。

1860年1月16日(安政6年12月24日)のことでした。

「咸臨丸」は翌日12月25日横浜から品川へ回航され出発準備に入ります。

当時の外洋航行で数日日程が遅れることはママあることです。たまたま、「ポーハタン号」横浜入港の日に「咸臨丸」も横浜に入港するという歴史のいたずらには驚きを隠せません。

なぜなら、当初計画していた「観光丸」はその後、故障を起こし大補修を余儀なくされます。もしこのまま「観光丸」でアメリカに向かっていたら、太平洋横断は勿論優秀な明治の人材を失っていたかもしれません。

咸臨丸は旧暦1月19日(2月10日)に浦賀を出港し、ポーハタン号は旧暦1月22日(2月13日)に横浜港を出発し二隻とも無事大役を達成します。

(余談1)

横須賀に勝海舟がアメリカに渡る際、

山ごもりした神社があります。

→写真捜索中

| 浦賀愛宕山にある碑 |

(余談2)

ブルック海軍大尉以下 米国人クルーの乗船を嫌っていた勝海舟は、総責任者の木村に敵意をむき出しにしますが、途中嵐に遭遇し木村の予想通り日本人乗員は殆ど使いものになりませんでした。

豪語した勝も船酔いで最後まで船室に籠ってしまいます。

行きの咸臨丸はブルック以下米国人乗組員の操縦で無事サンフランシスコに到着します。(この記録は近年までブルックの遺言で死後50年非公開となっていました)

勝海舟ファンには残念ですが、

この時の判断と危機管理能力は、

木村芥舟が正しかったといえるでしょう。

この時、もう一つの軋轢が生まれています。

木村の従者として乗船した福沢諭吉は、

後年 この咸臨丸での行動を含め勝批判をします。

「瘠我慢の説」

(勝海舟と榎本武揚批判。共に咸臨丸に関係がある人物)

http://www.aozora.gr.jp/cards/000296/card46826.html

関連ブログ

No.34 2月3日 ポサドニック号事件で咸臨丸発進

No.358 12月23日(日)もう一つのぶらぶら中華街

横浜歴史年表によると1970年(昭和45年)12月23日、中華街の西門(延平門)が完成したそうです。

今日は中華街のウェルカムゲート「牌楼門(ぱいろうもん)」の話しから

もう一つの中華街を紹介しましょう。

根岸線がこの中華街近くを走るまでは、

桜木町から市電に乗って横浜の「迷宮」に到達したものです。

|

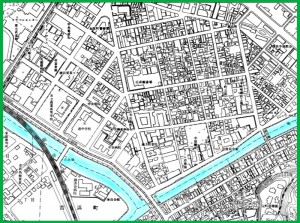

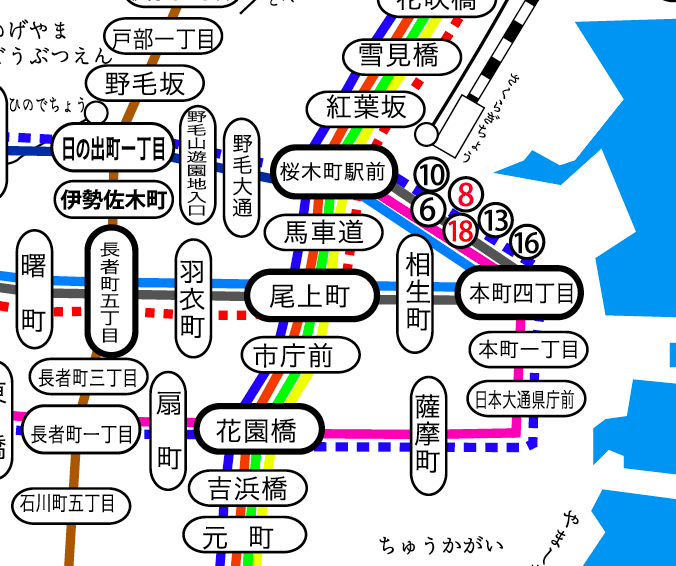

| 昭和30年代の市電路線図 |

戦後 昭和30年代、中華街は現在のような世界最大のグルメゾーンではありませんでしたが、謎めいたオトナの町でした。

横浜中華街のシンボル「中華街牌楼」が登場したのが1955年(昭和31年)です。

この牌楼に「中華街」と書かれたことがキッカケで、

この町の名が広く「中華街」と呼ばれるようになりました。

それまで神戸や長崎と同じく「南京町」と呼ばれていました。

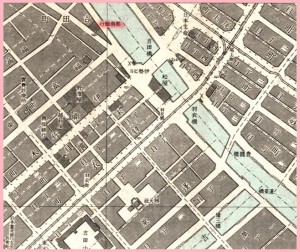

横浜中華街が、周辺の関内エリアの街区の道路方向が違う事は有名です。

この街の方向に慣れるには少し時間が必要かもしれません。

現在、中華街には10の牌樓が建っています。

この牌樓に詳しくなると、方向感覚はかなり判りやすくなります。

まず、東西南北4カ所の基本牌樓

東の「朝陽門」

西の「延平門」

南の「朱雀門」

北の「玄武門」

色でも区別されています。

青・白・赤・黒を記憶しておくだけでも中華街ツウにちょっとなった気分になれます。

中華街の核になっているのが「善隣門」

何時も「善隣門」の方角アンテナを張り巡らしておきましょう。

この5つ「牌樓」に囲まれた約500m四方の中華街の中に

二つの通りの端を守る牌樓が4つあります。

「市場通り」に2つ

「関帝廟通り」に2つ「地久門」と「天長門」

これで9カ所「牌樓」が頭に入りましたか?

最後に JR石川町駅前の「西陽門」で10の牌樓 完了です。

(昔の居留地の不思議)

外国人居留地の一角にあった中華街、現在は「山下町」ですが、誕生当初は様々な町名がありました。中華街周辺の地名を列挙します。

薩摩町・越後町・加賀町・前橋町・小田原町・豊後町・武蔵横町・大坂町・琵琶町・京町・阿波町・堀川町・上田町・九州町・富士山町・花園町・蝦夷町・尾張町・函館町・神戸町・長崎町・武蔵町・駿河町・角町・二子町

1879年(明治12年)頃、

街区が番号だった居留地に日本国中の町名が付けられます。

番号じゃわかりにくかったのでしょう。

薩摩町・越後町・加賀町など名付けられた30の町名は、

20年後の1899年(明治32年)の条約改正により外国人居留地が撤廃されると、日本大通りを除き、全て“山下町”となります。

その後も通りの名として戦後まで使われていました。

現在は殆ど無くなりましたが、

かつての“町名の名残り”に出会える場所が二カ所あります。

中華街に隣接する「加賀町警察署」と市営バスの「薩摩町中区役所前」です。

“前田”と“島津”が残りました。→おわかりになります???

(牌樓と三種の珍獣)

牌樓の話しに戻しましょう。

中華街に潜む三種類の“珍獣”をご存知ですか?

獅子(ライオン)

龍(ドラゴン)

鳳凰(フェニックス)

この三種の“珍獣”、まずは牌樓に潜んでいます。

どこに隠れているでしょう?

中華街に棲む“珍獣”で最も生息数の多いのが獅子(ライオン)です。

突然舞いつつ登場することもあります。

数えたことはありませんが、アバウト1,000以上いるのではないでしょうか。

さて?

龍(ドラゴン)も意外なところに

そして

鳳凰(フェニックス)は

さすが という所に生息しています。

どこにあるのだろう?

珍獣ハンティングしながら

中華街を散策するのもまた楽しいものです。

No.357「今保守を問う」加筆版

今年も残り10日となりました。

今日はこの場を借りて改めて大平正芳を紹介します。1937年(昭和12年)に横浜税務署長の辞令を受け、横浜市に赴任しました。

「No.189 7月7日(日) ぼくは日本人を信じます」から転用加筆しました。

大平正芳、私が尊敬する数少ない政治家の一人です。

地味ですが、することはしてきた“良質な保守本流を代表する最後の総理”(※1)と評されました。

※1「歴代総理大臣の通信簿」八幡和郎 PHP

保守とはタカ派のことではありません。保守は現実主義的改革派であって、理想主義的改革派(革新)とは一線を引きます。現状を維持しつつも将来への変革を積極的に受け入れていくことが保守本流です。ここでは保守論を論じる場ではないので保守とはに関しては別の機会に譲ることにします。

(共にハマに暮らす)

大平正芳、福田赳夫

二人の首相経験者は共に、横浜税務署長を歴任するという共通点がありました。

※当時「横浜税務署」は野毛、現在の「にぎわい座」にありました。

当時、歴代横浜税務署長は、辞令が出るとまず税務署にほど近い紅葉坂の官舎に仮住まいし、その後一軒家を借りるのが“お決まり”だったようです。

上級官僚は各地の税務署長を1年程度勤め全国を数カ所歴任し本省に戻りますが、横浜税務署長だった福田赳夫は(本省の疑獄事件で)幸運にも1934年(昭和9年)4月〜7月の短期間で本庁に戻ります。

福田赳夫の短い官舎時代の印象は「横浜の野毛山のてっぺん、とても良いところに立派な横浜税務署長の官舎があった。行って泊まったが、夜になると南京虫が出てくる。」ということで三泊だけして早々に磯子の間坂(まさか)に引越ます。

一方 5歳年下の大平正芳は、福田署長から3年後横浜税務署長に赴任し同じく「紅葉山の官舎」に引っ越してきます。

彼の場合は磯子区字浜1,666の借家に転居するまで少し時間がありました。夫婦で野毛界隈を散歩したひと時があったのではないでしょうか。

磯子時代の話しが残っています。

「長男正樹は、昭和十三年二月六日、横浜の磯子で生れた。

当時私は横浜税務署長で、横浜市磯子区の芦名橋で小さい借家住いをしておった。それはすぐ隣の杉山さんの持家で、磯子の浜から一町ほど離れたところにあり、横浜から金沢に通ずる街道を右にちょっとはいった、どこか磯の香のする閑静な住居であった。私と妻は、生れて間もない長男を

抱いて、磯子の浜辺を偕楽園の方向によく散歩したものであった。

当時の横浜は、関東大震災の傷跡が未だに残っており経済的には相当疲弊しており、従って担税力も乏しかった。外国貿易の主導権は当時すでに日本橋や丸之内に移り、横浜は主体性を失った中継貿易港に転落しつつあった。当時横浜には半井知事、青木市長、高橋税関長がおられた。この三人の先輩は定期的に私を昼食に招いてくれたりして、何くれとなく指導して下さった。また市井の人々には、いわゆる「浜っ子」という特有の気質があって、コスモポリタン的な東京人とはちがって、何となく親しみやすかった。私もだんだん横浜に惹かれるようになり、その後東京の大蔵本省に勤務するようになってからも、横浜の本牧に自宅を構えて、三年ほど厄介になったものである。」

大平はその後、本牧に住まいを持ち本省に通った時代がありますが、さすがに本牧からの通勤は大変だったとみえ、東京に居を移します。

ここに登場する大平正芳の長男 正樹氏はその後26歳の若さで難病ベーチェット病で亡くなります。これは家族にとって大いなる悲しみとなりました。

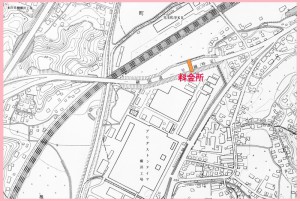

|

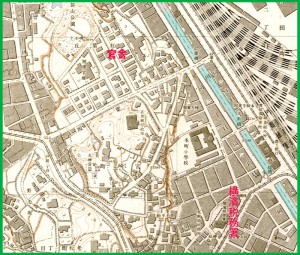

| 磯子区葦名橋付近 大平正芳が税務署長時代に暮らした町 |

(終生のライバル)

共に紅葉坂官舎暮らしの二人は総理大臣の席をめぐって戦後史に残る壮絶な権力闘争劇のライバルとなります。

有名な三角大福と称された政治闘争の末、共に首相となります。

田中 角栄→三木 武夫→福田 赳夫→大平 正芳

大平は福田赳夫の再出馬を抑えての総裁(首相)就任でした。

この時の(遺恨)なのか、第二次大平内閣成立時には大平派・田中派・中曽根派渡辺系・新自由クラブの推す大平正芳と福田派・三木派・中曽根派・中川グループが推す福田赳夫の一騎打ちとなります。

キャスティングボードを握ったのが「新自由クラブ」で、国会首班指名で138票対121票という僅差で大平が勝ちます。

この逆転ともいえる大平政権の誕生に自民党は分裂寸前まで敵対(怨念)関係になり、1980年(昭和55年)5月16日に社会党が提出した内閣不信任決議案に対し与党(福田派)の造反で可決し大平首相は衆議院を解散します。

この時の社会党委員長が、元横浜市長で磯子に生まれ育った飛鳥田一雄でした。

2月27日 政治家が辞めるとき

総選挙が公示された5月30日、

大平正芳は第一声を新宿街頭演説を終え、次の演説場所“横浜”に向かいます。

一通り演説を行いますが、すでに体調不良を訴えていた大平は横浜での街頭演説終了後、急遽 虎の門病院に緊急入院することになります。

一時期、回復しますが6月12日午前5時過ぎに容態が急変し死去します。皮肉にも

この時同時に実施された第36回衆議院議員総選挙と第12回参議院議員通常選挙で自由民主党は歴史的大勝利を手に入れることになります。

(彼が残した言葉)

「戦後の総決算」

(中曽根発言のように言われていますが、1971年9月に自民党研修会で大平が詳細に総決算論を講演しています)

「善政をするより悪政をしない」

「行政には、楕円形のように二つの中心があって、その二つの中心が均衡を保ちつつ緊張した関係にある場合に、その行政は立派な行政と言える。(中略)税務の仕事もそうであって、一方の中心は課税高権であり、他の中心は納税者である。権力万能の課税も、納税者に妥協しがちな課税も共にいけないので、何(いず)れにも傾かない中正の立場を貫く事が情理にかなった課税のやり方である」(「素顔の代議士」より)

※横浜税務署長時代の昭和13年新年拝賀式での挨拶。

「その役所に所属し、そこに生涯の浮沈と運命を託しているのは、その役所にいる役人衆であって、大臣ではない。主人公たる大臣は栄光をになって登場してくるが、やがてその役所を去って行く存在である。大臣は主人公たる虚名をもっているが、事実はその役所の仮客にすぎない」

「ぼくは日本人を信じます。また、そう信じる気持が唯一の支えです」

(日本にとっての80年代)

私は、ライフワークに近い「関心」事項として「戦後史の分岐点としての80年代」があります。

このテーマに行き着いたキッカケとなったのが

大平正芳による有識者による長期政策に関する政策研究会の設置です。

1979年に設置された9の研究会は、大平の急死によって依頼者を失いますが、この大平レポートは現在抱えている日本の様々な問題を分析し執念とも思える見事な報告書を主亡き後にまとめあげます。

第2次大平内閣の内閣官房長官、臨時代理となった伊東 正義にこの報告書を提出します。

この研究会に参加した実務官僚は200人を超え、官民あげて21世紀への日本のありかたを真剣に議論した“最後”のプロジェクトではないでしょうか。

この後、1980年代に日本は大きく変容します。

失われた( )年は、今も続いています。

今こそ

多くの方にこの報告書を読まれる事をお勧めします。

(大平研究会)

大平正芳の政策研究会

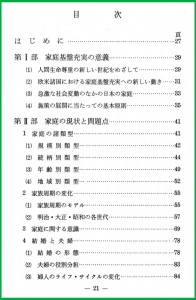

全9巻の報告書『大平総理の政策研究会報告書』を1980年に提出します。

1 文化の時代研究グループ(議長 山本七平山本書店主)

2 田園都市構想研究グループ(議長 梅棹忠夫国立民族学博物館長)

3 家庭基盤充実研究グループ(議長 伊藤善市東京女子大学教授)

4 環太平洋連帯研究グループ(議長 大来佐武郎(社)日本経済研究センター会長)

5 総合安全保障研究グループ(議長 猪木正道(財)平和・安全保障研究所理事長)

6 対外経済政策研究グループ(議長 内田忠夫東京大学教授)

7 文化の時代の経済運営研究グループ(議長 館龍一郎東京大学教授)

8 科学技術の史的展開研究グループ(議長 佐々學 国立公害研究所長)

9 多元化社会の生活関心研究グループ(議長 林知己夫統計数理研究所長)

(家庭基盤充実研究)

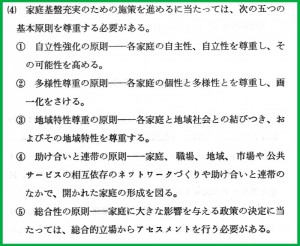

中でも家庭基盤充実研究は 特筆に値します。30年前にここまで正確に現在の課題を抽出し、提言できたメンバーに敬意を表したい。

「この報告書は、ぜひ全9 巻を通してお読みいただきたい。それは、30 年後、50 年後の地球社会が、日本が、あなたの住む地域社会が、さらに、あなた自身の家庭や生活が、どうなるのか、どうなるのが望ましいのか、そのために、今日から、この10 年間、20年間に、あなたを含めて、何をしなければならないのか、そういうことを、あなたに語りかけてくれるであろう。

かつて大平総理が、尊敬し信頼してこの大作業を委ね、ともに語り合うことを喜びとしていたこの人々と、あなたも、この報告書を通じて、ゆっくりと語り合っていただきたい。

内閣官房内閣審議室分室・内閣総理大臣補佐官室」

政府関係の報告書とは思えない饒舌感、高揚感のあるこのメッセージに相応しい問題提起がここにあります。

(現在閲覧は図書館のみです→これこそデジタル化してほしい資料の一つです)

(余談)

国会で一時期大平派に属していた風変わりな議員がいました。

1971年の第9回参議院議員通常選挙に全国区から無所属で初当選。直後に自由民主党(自民党)に入党した松岡 克由です。

別の名を「立川 談志」

彼の器には政治家という職は小さすぎたようです。

No.356 12月21日(金)世界一の斜張橋

横浜を代表するもう一つの橋「鶴見つばさ橋(つるみつばさばし)」が、

1994年(平成6年)12月21日に開通しました。

横浜ベイブリッジに隠れてしまいがちですが、「鶴見つばさ橋」は横浜を代表する美しい橋です。

横浜ベイブリッジがオープンしたのが1989年9月27日で首都高速湾岸線が開通した日にあたります。

【番外編】もうひとつの9月27日

横浜ベイブリッジ開通に遅れること五年、「鶴見つばさ橋」が首都高速湾岸線「神奈川県道294号高速湾岸線」として扇島と大黒埠頭とを結んでいます。

|

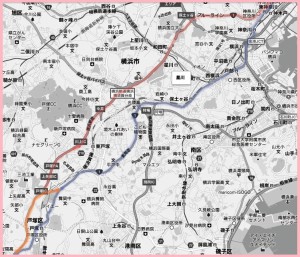

| 1986年の地図、つばさ橋の計画線がまだありません |

この「鶴見つばさ橋」は、景観デザインの視点から設計にこだわったプロジェクトとして記念碑的橋梁です。

羽田空港と横浜ベイブリッジ間を結ぶ高速湾岸線の主要橋梁として、横浜川崎の工場地帯を抜ける典型的工業埠頭の風景の中に位置しながらもシンボル性と人に対する視覚的安らぎの両方を配慮し、雑然とした環境の中での調和と美しさを考えたデザインを目指したそうです。

橋の下は、5万トン級のコンテナ船がひんぱんに出入りする鶴見航路(産業航路)で、橋長1,020mの1面吊り3径間連続鋼斜張橋として土木学会・田中賞、横浜市景観賞も受賞しました。

斜張橋としては日本国内3位

全長1,020mの一面吊りの斜張橋としては世界一の長さを誇ります。

(ビューポイント)

「鶴見つばさ橋」のビューポイントは

夕暮れの鶴見臨港線「海芝浦」が最高です。

|

| 海芝浦からの眺め |

または、鶴見「ふれーゆ」からの眺めが施設から見る事のできるベストポイントかもしれません。

http://yfure-yu.com

構造設計は(株) 新日本技研/(株) 八千代エンジニアリング

幅は38m

全長1,020m

高さ180m(最大高183m)

海面から路面までの高さ57m

http://www.shutoko.jp/fun/lightup/tsubasa

実は、

主塔の高さと全長は横浜ベイブリッジをしのいでいます。

【番外編】横浜商店街を斬る(1)

横浜市内には調べたところでは約330の商店街(会)が登録されています。中には「商店連合会」「協同組合」「振興組合」など組織化されているものから、登録だけの名目商店会まで含まれています。

(写真は追々追加していきます)

私が実際に利用、ウォッチした商店街を思い出しながら、私流に商店街を幾つかの類型に分類してみたいと考えてみました。

「商店街」分類で一番わかりやすい分類が

(テナント集積型)です。

クラブ・〔アット〕商店会(西区みなとみらい)

ランドマークプラザテナント会(西区みなとみらい)といった商店会です。ランドマークプラザにも商店会があった!って知ってました?

他にも

横浜シァル商店会、ジョイナス商店会 横浜モアーズ専門店会 ザ・ダイヤモンド商店会といった大型商業施設のテナント群で構成される商店の集まりがあります。ここではコメントの対象外とします。

【ここでの定義】

基本的に露面店で構成される「商店街」とします。

Wikiでは「商店街(しょうてんがい)とは、商店が集まっている地区をいう。また、地域の商店主の集まりを指す場合もある。」

【門前町】

古来、寺社の門前を中心に栄えた商店会です。横浜は歴史的に門前都市が少ないので、門前商店街も少数です。

妙蓮寺ニコニコ会 (港北区)

横浜弘明寺商店街(協) (南区)

本牧三渓園通り商栄会 (中区)

※観光施設・公園もそこにつながる商店街としてとらえています。

(ので、役所の門前も)

西区役所通り中央商店街

(微妙な門前商店会)

中華街関帝廟通り会

洪福寺松原商店街(振)

【宿場町、駅前】

全国共通、駅前・街道筋に発展した商店会で全国の大半が入る分類です。

駅前銀座型商店街

二俣川銀座商店街(振)

ドリーム銀座商店会

芹が谷銀座商店会

瀬谷銀座通商店会

西前銀座商店街(協)

柏葉銀座柏商会

市場銀座商店街

潮田銀座協商会(協)

鶴見銀座商店街(協)

尻手銀座親交会

【クイズです】

横浜中央地下街商店会 ってどこの駅前?にある商店街でしょうか?

【駅前】

杉田駅前商店会

本郷台駅前商店会

本郷台駅前アーケード商店街

能見台駅前商店会

反町駅前通り商店街

三ッ境駅前商店振興会

瀬谷駅前サンロード商店会

瀬谷駅前横丁通商店会

たまプラーザ駅前通商店会

山手駅前商和会

日ノ出町駅前商店会

花月園駅前通り花商会

生麦駅前通り商友会

中川駅前商業振興会

和田駅前商店街

(つづく)

No.355 12月20日(木)瞑想・ザンギリ・赤い靴

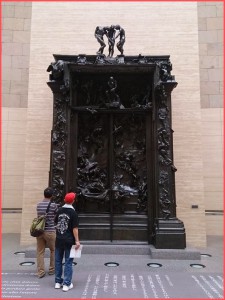

1911年(明治44年)12月20日の今日、

日本民藝運動を起こした思想家、柳宗悦(22才)が横浜税関に行き、

ロダンがフランスから白樺同人達に贈った彫刻三点を受け取に行きますが、

受け取れず仕方なく自宅に戻ります。

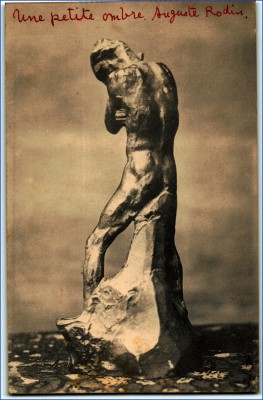

|

| 横浜税関付近 |

柳宗悦は再度横浜税関を訪れ、

無事に彫刻三点を受け取ります。

柳宗悦が受け取った作品は、

『ロダン夫人』 25.3cm

『巴里ゴロツキの首』 8.8cm

『或る小さき影』 31.5cm

の三点でした。(現在 大原美術館 所蔵だそうです)

何故、ロダンから白樺派のメンバーに

何故、ロダンから白樺派のメンバーに

ロダン自ら作品が贈られたのでしょうか?

簡単な調べではわからなかったので 少し突っ込んで調べてみました。

まず、

ロダンと白樺派の時代を簡単に紹介しておきましょう。

フランソワ=オーギュスト=ルネ・ロダン

(François-Auguste-René Rodin, 1840年11月12日〜1917年11月17日)は、近代彫刻の黎明期を切り拓いた重要な芸術家の一人です。

『近代彫刻の父』と彫刻史上評価されています。

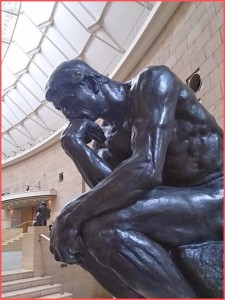

ロダンといえば「考える人」が有名ですね。

彼の作品はあまりに実像的な肉付け表現のため、

直接モデルから石膏取りをしたのではないか、

というスキャンダルに見舞われるほど衝撃を与えます。

彫刻家としての天才的才能を発揮し、多くの作品を残し“建築の付属品”だった彫刻から独立した芸術の領域を築いたことで『近代彫刻の父』と呼ばれました。

日本の同時代芸術としてロダンを紹介したのが文芸雑誌『白樺』です。文芸雑誌『白樺』は、1910年(明治43)4月から、1923年(大正12)8月まで、全160冊を世に送り出します。

大正デモクラシーのど真ん中に在り、

武者小路実篤、有島武郎、有島生馬、志賀直哉、柳宗悦らが同人として集結します。

※余談ですが 有島兄弟(武郎・生馬)は横浜税関長の父の下横浜育ちです。

明治以降、福沢諭吉等に代表される啓蒙思想に対する反動として大正時代の教養思想を貫いた“芸術論の集合体”でもありました。

島村抱月の論文紹介に始まる同時代人ロダンの紹介は、

その後の熱狂的な「白樺」によるロダン芸術評価に繋がります。

一方、ロダン自身もアジア、日本からの刺激を自らの作品に溶込ませようとします。

当時の欧州で起ったジャポニスムの流れの中でも、

ロダンの日本への関心は特異だったといわれています。

『白樺』派のメンバーと交流があった背景には、彼の日本への畏敬の念があり、

メンバーから贈られた「浮世絵」に対する大きな返礼として

ブロンズ3点が贈られました。

森鴎外「花子」のモチーフに描かれています。

http://www.aozora.gr.jp/cards/000129/files/42226_18459.html

柳宗悦が横浜港から運んだロダンのブロンズ3点は、

1912年(明治45)2月に赤坂三会堂で開催された第4回美術展覧会で、

バーナード・リーチのエッチング、

『白樺』の表紙画を描いたハインリヒ・フォーゲラーの作品とともに展示されます。

10日間の会期中入場者であふれ、

「オリジナルの迫力にはじめて接した日本人の印象と驚きは、まさにひとつの事件」となります。

一人の芸術を目指す青年がこの展覧会を訪れます。

北海道旭川から上京し洋画を学んで6年

中原悌二郎

彼はこの出会いによって彫刻への志を深く啓発され日本彫刻界を牽引する作家となります。

http://ja.wikipedia.org/wiki/中原悌二郎

中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館(休館中)

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/bunkashinko/sculpture_mus/

代表作は

中原悌二郎 《若きカフカス人》

神奈川県立近代美術館/葉山館 展示品

現在彫刻の世界で「中原悌二郎賞」といえば、最も権威ある賞といわれていますが、この「中原悌二郎賞」受賞者作品を横浜で発見できます。

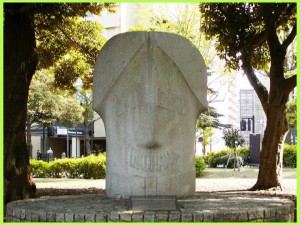

横浜港にロダンの作品が届いて100年、横浜にもここから始まる彫刻の息吹が繋がっています。

最上壽之

1981年第12回中原悌二郎賞優秀賞

代表作「モクモク・ワクワク・ヨコハマ・ヨーヨー」(1994年)

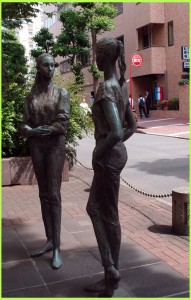

【横浜雑景】グランモール公園

山本 正道

Masamichi Yamamoto

1978年第9回中原悌二郎賞優秀賞

2000年第31回中原悌二郎賞受賞

1979年横浜市山下公園に「赤い靴」設置

木村 賢太郎

Kentaro Kimura

1974年 第5回中原悌二郎賞優秀賞

1989年 横浜山下公園に「ZANGIRI」設置

朝倉響子

1982年第13回「ニケ」で中原悌二朗賞優秀賞受賞。

『ニケとニコラ』 関内ホール前

澄川喜一

横浜市芸術文化振興財団理事長

1980年第11回中原悌二郎優秀賞受賞

澄川さんの作品は意外なところで出会えます。大岡川の「道慶橋」の親柱と、一つ上流の「一本橋」のデザインを担当しています。

一色邦彦

1973年「ひびき」により第4回中原悌二郎賞優秀賞受賞

横浜市港北区綱島に多くの作品が設置されています。

http://www.tsunashima.com/comm/museum.html

横浜で「ロダン」に出会うには、

大通公園関内駅寄りに「瞑想」という題で彼の作品が設置されています。

|

| 現在 |

|

| リニューアル前、背景の階段のようなモニュメントが無くなりました。 |

柳原 義達

1974年第五回 中原悌二郎賞大賞「道標・鳩」

市立中央図書館 前に 「鳩」像があります。

写真は あえて 掲載しません。どうぞ 実物をご覧下さい。

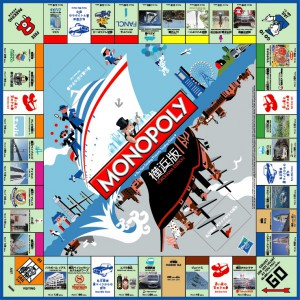

No.354 12月19日(水)Yokohama Game

2009年(平成22年)12月19日の今日、

横浜マリンタワーでモノポリー日本選手権全国大会ファイナルが行われました。

この大会には、この大会のために限定発売された

「横浜版モノポリー」が使用されました。

「横浜版モノポリー」は横浜市を基本エリアとして楽しめるご当地版モノポリーで、横浜に関係する「企業」「場所」「施設」等が登場する起業家精神も感じ取れるモノポリーです。

横浜版モノポリーに登場した「よこはま」

「私立探偵 濱マイク」「横浜タカシマヤ」「ジョイナス」「エバラ食品」「横浜ベイシェラトン」「ハマボール イアス」「横浜銀行」「横浜F・マリノス」「アイネット(独立系ITサービスプロバイダー)」「テレビ神奈川」「神奈川新聞社」等々実際に存在する企業や施設が登場するため、リアルな横浜コンテンツと重なっていく醍醐味があります。

モノポリー?

株式会社タカラトミー

ホームページ:

http://www.takaratomy.co.jp

モノポリーホームページ:

http://www.takaratomy.co.jp/products/monopoly/

モノポリー(Monopoly)とは、英語で「独占」を意味するボードゲームの一つで、一種のマネジメントゲームです。

20世紀初頭にアメリカ合衆国で生まれ、世界各国で自国版にライセンスされ、多くのファンがいます。

ボードと、カードを使ってダイスの目に沿って、カードの指示・選択を繰り返しながら土地や企業を購入したり売却し、税金等を支払い競争していきます。

生まれ故郷アメリカ版(アトランティックシティ版)の他

日本ではご当地版が作られています。

六本木ヒルズ版、秋田県版、大阪版、横浜版など。

日本モノポリー協会会長は糸井重里で、

日本にモノポリーを広めた立役者の一人で、

1992年の第9回世界選手権で8位入賞の実績もあります。

現在、この横浜版は売切れでプレミアのついたオークションサイトでしか購入できません。

横浜を楽しみながら知るゲームといえば?

子供向けには「ロイヤルウィング」から横浜パズルマップというレール玩具がでていますが、

改めて、横浜を遊ぶ「ゲーム」が無かったことに気がつきました。

横浜の風景が楽しめる「トランプ」があります。

モノポリーの次は?

何かご当地ゲームが欲しいですね。

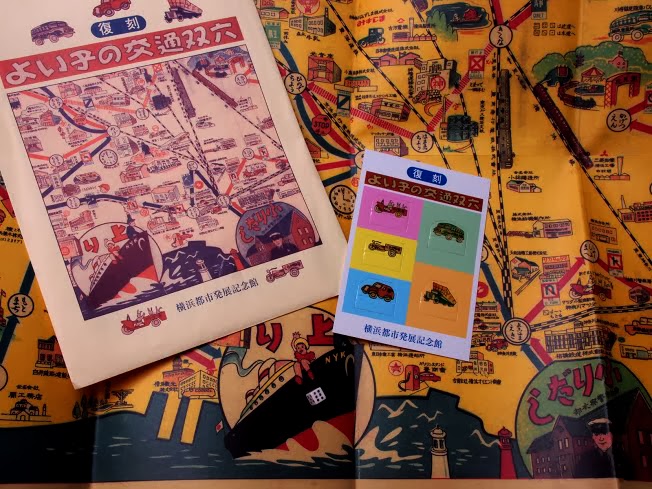

|

| 昭和20年代に作られた交通安全双六復刻版 |

昔は双六(すごろく)というゲームがあり、ご当地ものが多く作られました。

改めて「横浜双六」でも作ってみたいものです。

デザインコンペと連動して「横浜双六 企画コンテスト」

良いですね!!!!1

No.353 12月18日(火)多文化建築の傑作

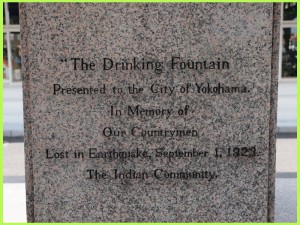

1939年(昭和14年)12月18日の今日、

山下公園で横浜在住インド人コミュニティ(インド商組合)が

インド水塔の市への引渡し式を行いました。

|

| 2006 |

最近、横浜はちょっとした“インド料理ブーム”です。

野毛・日ノ出町・吉田町近辺に10軒を越えるインド料理店が開店しています。

スリランカ、カシミール、パキスタン他お店によって味わいが異なるのも楽しいものです。

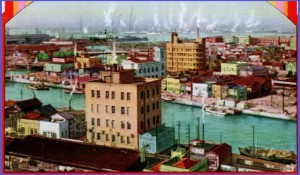

インドと横浜の関係は、幕末開港後英国人と共に多くのインド人が横浜に上陸したことに始まります。

1863年(文久3年)には、西インド中央銀行とチャータード・マーカンタイル銀行(ともにインド植民地銀行)が横浜に支店を開設しています。

日本最初遠洋航路開設は、日本郵船によって日本とボンベイ航路が1893年(明治26)年11月に開設します。インド綿が日本の重要な、綿紡績業の原材料となったからです。

逆に戦後は横浜の捺染産業が、大量のインド向け“サリー”を染め輸出した時期もあります。

一方、お茶貿易に関しては日本茶の強敵として立ちはだかります。

インドとの関係は、英国の植民地の影に隠れて明確な足跡は残されていませんが、横浜におけるインドの人たちとの関係はかなり信頼感の下にあったようです。その証が、

山下公園に建つ「インド水塔」です。このモニュメントが建った理由は、1923年(大正12年)に起きた関東大震災で、当時横浜に在住していたインド人116人が被災します。内28人が亡くなり、被災したインド人は住居を失い各地に離散します。復興が始まり、翌1924年横浜のインドと交易・交流のあった関係者は大阪・神戸方面に逃れたインド商家族を横浜に誘致します。

これによって、横浜のインド人は横浜での生活を再開する事ができるようになります。この好意に対し、横浜在住のインド人コミュニティ(インド商組合)がインド水塔を感謝をこめて贈られる事になったのです。

横浜市民への感謝の意と同胞の慰霊も含めインド風、イスラム風、日本風など様々な要素が組み合わされた見事なモニュメントです。

アジアで初のノーベル賞を受賞したインドの思想家タゴールは尊敬する岡倉天心に招かれ、横浜三渓園に長期滞在します。

No.120 4月29日 庭球が似合う街

横浜にもう一つ、インドと横浜の歴史を繋ぐ樹木が山手公園にあります。

日本国内に拡がったヒマラヤ杉のマザーツリーです。

このヒマラヤ杉はヘンリ一・ブルックが1879年(明治12年)に

インドのカルカッタから種子を取り寄せ、山手公園に植えたのが始まりです。

その後、横浜植木が苗木を育成し30本を宮内庁に献上、100本を新宿御苑が購入して以来、全国に公園樹として普及していきます。

クリスマスにふさわしい「ヒマラヤ杉」も横浜とインドを結んでいます。

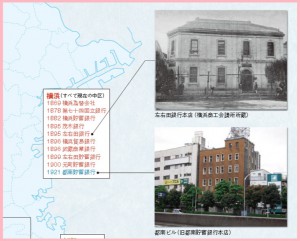

No.352 12月17日(月)市民の財布を守った都南(追加あり)

1921年(大正10年)12月17日の今日、

神奈川全県の貯蓄銀行を包含し都南貯蓄銀行(資本金1,000,000円)が

現在の横浜市中区弁天通に設立(後に吉田橋に本店移転)されます。

|

| (今も残る吉田町の都南銀行の面影) |

1920年(大正9年)3月に起こった戦後恐慌による経済破綻は、特に輸出入経済に大きく依存していた横浜にとって深刻でした。

横浜最大の「七十四銀行」と関連銀行の「横浜貯蓄銀行」が突然休業(事実上の破綻)します。この時の預金口座数が55,000で、しかも一口2,500円以下の小口(個人)預金口座数が53,000を占めていました。

当時の横浜市の総戸数が75,000(世帯)だったことからこの衝撃の大きさがわかると思います。

この「七十四銀行」から連鎖して起った破綻を救済するために原富太郎以下地元経済人が奔走し12月16日に設立されたのが「横浜興信銀行」のちの横浜銀行です。

ちなみに

日本の普通銀行、個人資産の管理をする貯蓄銀行は、

明治維新以降全国各地に設立され

ピークとなった1901年(明治34年)に2,344行ありました。

その後、昭和初期には872行になります。

「横浜興信銀行」設立からちょうど一年後の1921年(大正10年)12月17日の今日、不安定な金融機関を整理統合し預金者を保護するために貯蓄銀行法を作り(株)都南貯蓄銀行が設立されます。

神奈川県下の23の貯蓄銀行と4の普通銀行が合併することになります。

手元に資料のある横浜の商業のヘソにあたった“吉田町”から金融機関の変遷を紹介しましょう。

1918年(大正7年)

第一次世界大戦が終結した年です。

当時、吉田町には横須賀商業銀行、横須賀貯蓄銀行、川崎銀行、川崎貯蓄銀行の4行と横浜信託(財産管理銀行)が営業していました。市内で商業の盛んな伊勢佐木町には2行、元町にも1行しか銀行がありませんでしたので、吉田町の賑わいがわかります。

※銀行協会のDBでは川崎銀行は大正6年に解散となっています。

そこに大正12年「関東大震災」が起こり、「戦後恐慌」を生き残った金融機関に追い打ちをかけますが、統合や整理で生き残りをかけます。

震災直後の大正13年

吉田町の金融機関は(株)都南貯蓄銀行の他、旧横須賀貯蓄銀行が(株)横浜銀行(現在の浜銀とは別)、旧横須賀商業銀行は(株)共信銀行に、旧横浜信託は(株)上信銀行として生き残り営業を継続します。

二度の荒波を受けても、吉田町から金融機関が消えませんでした。

(吉田町 都南ビル)

1928年(昭和3年)関東大震災から復興した旧都南貯蓄銀行本店が吉田橋近くに開業します。(横浜市中区吉田町10番)

追記:都南貯蓄銀行本店ビル→都南ビルが竣工したのは1930年(昭和5年)9月15日

その後、

都南貯蓄銀行は横浜銀行と合併後閉店しますが、

横浜大空襲でも生き残り、現在に「都南」ビルの名が残ります。

設計者は山口為蔵で施工者は山口組となっています。

激動の昭和金融史を語る歴史遺産です。

■老舗復活の拠点に

この都南ビル1階にうなぎ「八十八」が復活・開業しています。

横浜市中区吉田町10都南ビル1階

TEL/FAX:045-261-8088

定休日: 月曜日

http://yokohamayasohachi.com

No.351 12月16日(日)戸塚踏切をなんとかしろ

横浜新道の旧戸塚有料道路区間(俗称吉田ワンマン道路)を

1964年(昭和39年)12月16日の今日、無料開放しました。

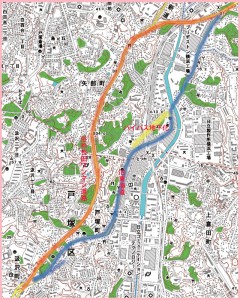

|

| オレンジ色が戸塚有料道路 |

自動車を運転される横浜市民なら一度は横浜新道を走ったことがあるでしょう。

横浜市内の国道1号のバイパス機能を持った国道です。

横浜新道はどこからどこまでなのか?

このテーマを調べるまで全く違う区間イメージを持っていました。

(横浜新道)

横浜新道は、“横浜市神奈川区立町”から“横浜市戸塚区上矢部町”までの区間です。

この区間内が一般道路と有料道路に分かれています。

起点の神奈川区立町、どこだか判りますか?

京浜急行「神奈川新町駅」近くで、

国道一号線は「東急 反町駅」経由して三沢から有料道路に入ります。

横浜新道の経緯を追っていきます。

まず

1948年(昭和23年)に連合国軍最高司令官総司令部が「行政道路」として東海道(国道一号線)のバイパス化を指示します。

(サブ年表1950年朝鮮戦争開始)

1952年(昭和27年)日本国主権回復(講和条約発効)

同年 国内法で道路計画が策定されます。

(サブ年表1953年朝鮮戦争終了)

1955年(昭和30年)に戸塚道路(不動坂交差点から大坂上まで)が有料道路として開通します。

1956年(昭和31年)に管理が日本道路公団に引き継がれます。

1957年(昭和32年)に日本道路公団が横浜市保土ヶ谷区常盤台から横浜市戸塚区上矢部町までの有料道路(横浜新道有料部分)の認可を受け着工します。

一方で、一般道の「横浜新道」区間(横浜市神奈川区立町から横浜市保土ヶ谷区常盤台)までが開通します。

1959年(昭和34年)10月28日に有料道路横浜新道が開通し戸塚道路と統合します。

横浜市神奈川区立町〜戸塚区上矢部町までの区間が「横浜新道」となります。

※横浜市戸塚区柏尾町から同区汲沢町までの区間は横浜新道戸塚支線に。

そして、

(旧戸塚有料道路区間無料)

横浜新道の旧戸塚有料道路区間(俗称吉田ワンマン道路)と横浜新道戸塚支線を1964年(昭和39年)12月16日の今日、無料開放することになります。

|

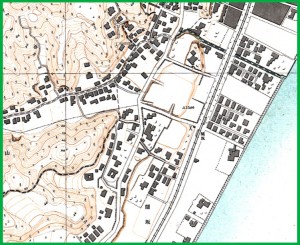

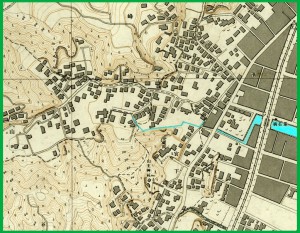

| 昭和30年頃の地図には戸塚料金所が記載されています |

(吉田ワンマン道路?)

横浜市戸塚区役所のHPには

「国道1号の不動坂交差点から大坂上までの道路は、通称ワンマン道路と呼ばれています。昭和28年、当時の吉田首相が開かずの踏切といわれる戸塚駅前の大踏切を避けるため、このバイパス道路を建設しました。吉田首相が「ワンマン宰相」と呼ばれていたことからこのように呼ばれるようになりました。」

と言われていますが、

「吉田ワンマン道路」は横浜新道全線を表現していると思っていませんでしたか?

正確には「不動坂交差点から大坂上の区間」だということです。

ただ、この“俗称ワンマン道路”にも若干?疑問を感じます。

戸塚有料道路と横浜新道は昭和20年代に計画されます。

この時期、日本国は米軍占領下にありました。

基地のある地域の“米軍”要求は

“渋滞をなんとかしろ”という項目から

「車を右側通行に」という日本の交通体系の根本改変まで要求されます。

これには、さすがの日本政府も徹底的に反対し

“英国流左側通行”が継続します。

たまたま、吉田ワンマンの自宅が大磯にあり、総理大臣自身も戸塚近辺の渋滞は不便だったかもしれませんが、背景には日米安保下の様々な政治的軋轢があったようですね。

確かに、吉田茂のワンマン所業は有名でしたから

彼も“戸塚踏切の渋滞をなんとかしろ!”と言ったのでしょう。

No.306 11月1日(木)戸塚駅東口小史

※吉田ワンマンの亡霊

吉田元総理大臣が作ったワンマン道路???

小田原厚木道路をワンマン道路という投稿まで出ています。

http://www.youtube.com/watch?v=00lmuO2Vq4k

(余談)吉田茂の天敵?

戦後、吉田内閣時代に首相を批判した技術官僚に

下元 連(しももと むらじ)という人物がいます。

大蔵官僚で建築家の彼は

横浜税関庁舎、

門司税関庁舎、長崎税関庁舎などのプロジェクトに携わります。

吉田茂に対して

「大磯あたりにいてワンマン道路を造って通う(吉田元首相のこと)なんていうのは、けしからんこと」と辛辣な批評をしています。

ただ、首相公邸を設計したのが下元 連でした。

自分の設計した公邸を使わない吉田茂が腹立たしかったのではないでしょうか?

■(追伸→リクエストがありました)

今日、12月16日は「東京〜横浜間」で電信事業が始まった日ということで、記念日になっていますが、横浜新道にちょっと触れおきたくて敢えて別の日にしました。