ホーム » 2014 (ページ 3)

年別アーカイブ: 2014

【芋づる横浜物語】縁は異なもの味なもの3

今日は共進会を紹介した【芋づる横浜物語2】の続きを紹介します。

【芋づる横浜物語1】

【芋づる横浜物語2】

明治初期、文明開化を実感する空間がいろいろ登場します。野外では鉄道、馬車や人力車に洋風の服装の外国人が町を闊歩する姿が登場し、洋館が建ち並びました。

飲食店も江戸時代とは異なる洋風のシツラエが目立ってきます。そしてさらに一般庶民が文明開化を実感したのが「新しいスタイルのお店」の登場です。

その一つに「勧工場」(カンコウバ、カンコバとも)があります。「勧工場」とは大型の共同店舗のことで、1878年(明治11年)1月東京府営として麹町区永楽町辰ノ口に誕生しました。

「勧工場」誕生のイキサツは、東京府が上野で開催した第一回内国勧業博覧会で売れ残った商品をまとめて“在庫一生処分”するために繁華街の一角に“店舗”を開いたものです。

ところが 意外と好調に売り上げを伸ばし、流行の商品が購入できるということで、いわゆる「百貨店」の前身として全国各地に登場します。

1880年(明治13年)には公営から民営となり明治20年代から30年代に最盛期を迎えます。

地域によっては「勧業場」「勧商場」とも呼ばれました。

「勧工場(かんこうば)」の話題性は、

江戸時代のスタンダードモデルだった“座売り”に代っで

商品を並べて販売する“陳列販売”を採用。

同一価格で販売したことが商業革命を起こします。

現在では当たり前の土足で店舗内に自由に出入りすることも「勧工場」が先駆けでした。

(一世を風靡)

勧工場は流行の最先端ショップとして一世を風靡します。

その現れとして、明治・大正期の文学エッセイに勧工場が登場します。

夏目漱石は「門」で

「そう云う時には彼は急に思い出したように町へ出る。その上懐ふところに多少余裕でもあると、これで一つ豪遊でもしてみようかと考える事もある。けれども彼の淋しみは、彼を思い切った極端に駆かり去るほどに、強烈の程度なものでないから、彼がそこまで猛進する前に、それも馬鹿馬鹿しくなってやめてしまう。のみならず、こんな人の常態として、紙入の底が大抵の場合には、軽挙を戒る程度内に膨んでいるので、億劫な工夫を凝よりも、懐手をして、ぶらりと家うちへ帰る方が、つい楽になる。だから宗助の淋さびしみは単なる散歩か勧工場縦覧ぐらいなところで、次の日曜まではどうかこうか慰藉されるのである。」

と豪遊したいが見るだけしかできない“勧工場”を描いています。

この他 「虞美人草」「それから」等でも勧工場が登場します。

また 永井荷風は「あめりか物語」で Department storeを「勧工場」と訳した最初といわれています。

その他 高浜虚子、国木田独歩、尾崎紅葉 らがエッセイや日記に「勧工場」を描くほど当時の日常風景だったといえるでしょう。

勧工場出口になりぬ夏の月 籾山柑子(もみやま かんし)

勧工場目をひく物のかずかずを並べて見する故に喜ぶ 石川啄木(いしかわたくぼく)

新しきにほいなによりいとかなし勧工場のぞく五月のこころ 北原白秋

(横浜の勧工場)

島崎藤村の短編小説に横浜の勧工場が登場します。

「雑貨店」で「横浜 伊勢佐木町の繁華な通りにある高橋雑貨店は、正札付きの日用品を置き並べて、いっさい掛け値なしに売るという便利な店である。この店がかりは高橋となる前の店主の意匠で、以前にもかなり繁盛したものであったが、ふとしたことから貸金の抵当として日本橋富沢町にある木綿問屋の大将の手にはいった。それを高橋のだんなが引き受けて、新たに店開きをしたのである。(中略)この雑貨店は、言わば小さい勧工場のような見世がかりで、是程の人手があってもまだ不足を感じた位である。」と描きました。

作家 島崎藤村は実際に伊勢佐木にあった雑貨店「まからずや」を手伝っていた時期があり、前述の一文はその頃の体験をモチーフにしたものです。

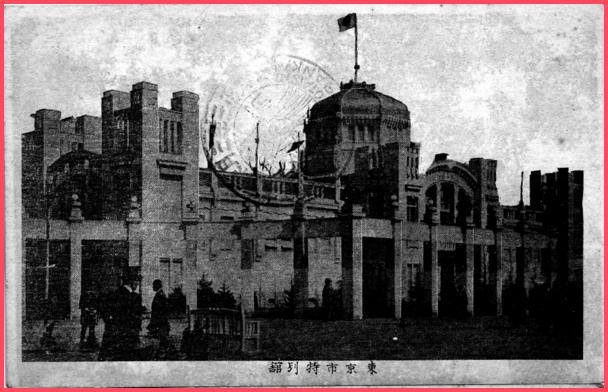

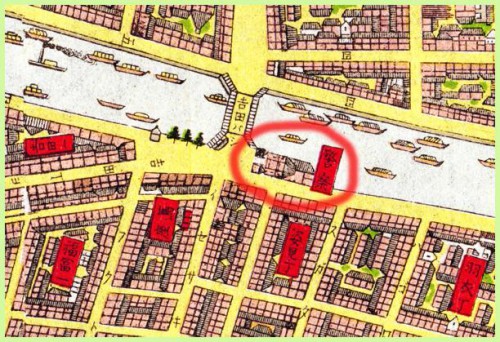

横浜にも勧工場がありました。

『横浜沿革誌』の1882年(明治15年)2月の項で

伊勢佐木町一丁目に「帝国商品館」と向かい合う「横浜館」の二つの勧工場が登場します。また、「横浜繁盛記」(横浜新報社)1903年刊でも

1882年(明治15年)の春に劇場や勧工場、飲食店ができ、賑わい当時四軒の勧工場が伊勢佐木町にあったことを伝えています。

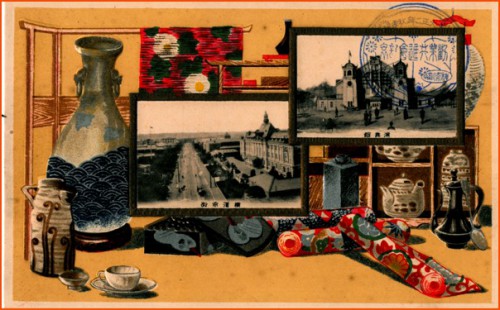

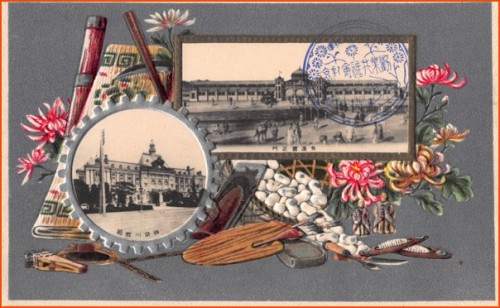

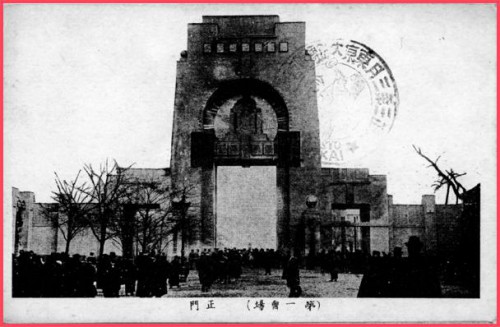

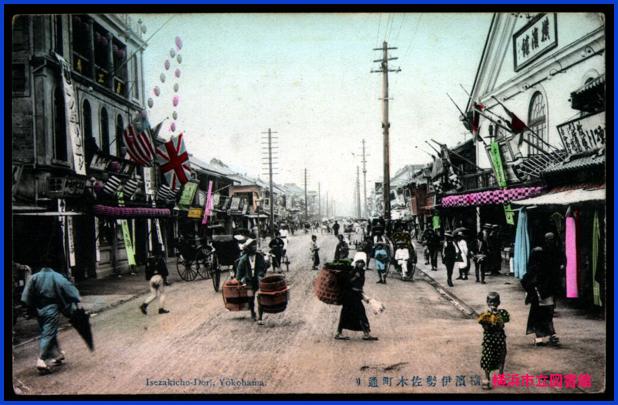

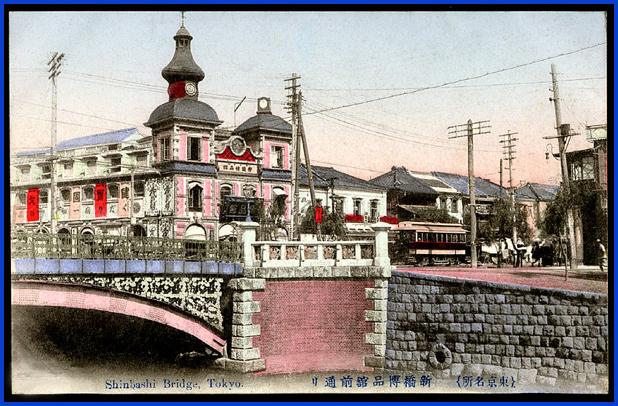

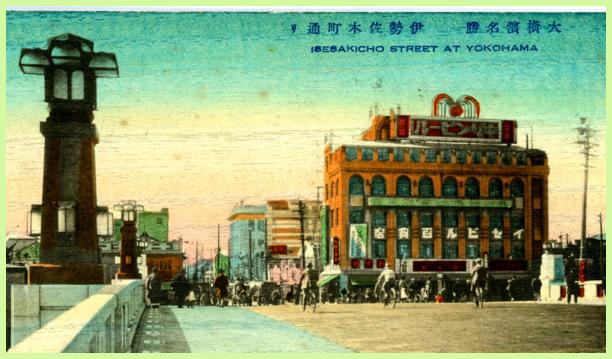

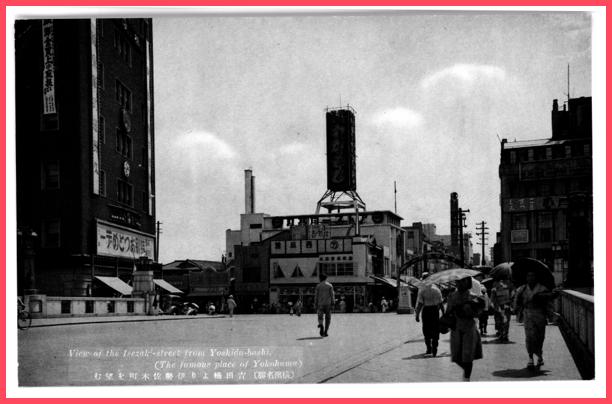

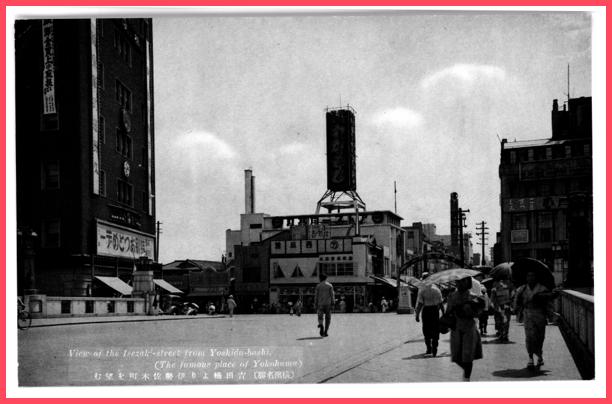

当時横浜最大の繁華街「伊勢佐木」を描いた“絵はがき”にも勧工場が描かれています。

<横浜市立図書館DBより>

※横浜市立中央図書館が販売している横浜絵葉書の復刻版に収録されています。

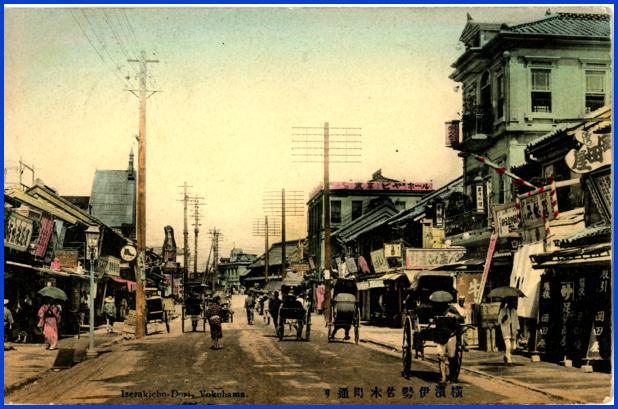

もう一枚著者所有の伊勢佐木町が描かれている絵葉書もこのブログを書くために資料を探している時に勧工場「帝国商品館」と「横浜館」が描かれていることが解りました。消印から明治43年以前の絵葉書です。

東京ビアホールを頼りに調べてみると

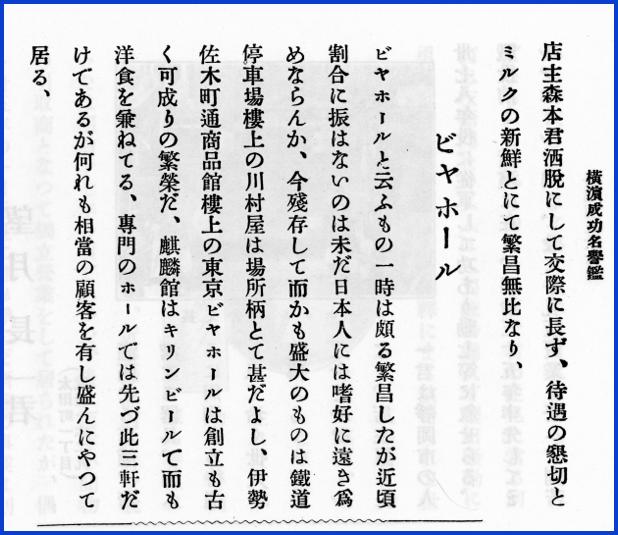

『横浜成功名誉鑑』に

「商品館楼上の東京ビヤホールは創立も古く可成りの繁栄だ」

から「東京ビアホール」の看板は「帝国商品館」であることが確認でき、横浜市立図書館「伊勢佐木町」とは反対側からの図であると思われます。

※余談 桜木町駅の「川村屋」の記事も載っています。

実際のイメージは

横浜市都筑区にある「横浜歴史博物館」常設展示場には明治期のコーナーで「横浜館」のファサードを復元しています。

※勧工場の誕生時期に関する諸データは多数ありますが「鈴木秀雄 勧工場と明治文化」が詳しく参考にしました。

(百貨店の原型)

「勧工場」は百貨店の原型となり、商業革命を起こします。

しかし、「勧工場」は消費者のニーズから次第にかけ離れ長く続きません。

1902年(明治35年)東京市の統計では

勧工場 27店

入居店数 2,149店

年間売上高 790,708円

この明治35年を境に年々勧工場は減少していきます。

明治35年 27店

明治36年 26店

明治40年 19店

明治44年 10店

大正3年 5店

(東京市統計)

明治32年に開業した「帝国博品館勧工場」が現在もその名を残しています。

銀座通り新橋寄りにある「銀座博品館」は1930年(昭和5年)に廃業した「帝国博品館勧工場」の名を1978年(昭和53年)に復活させたものです。

伊勢佐木の「横浜松坂屋 (ノザワ松坂屋)」閉店の後にオープンした「カトレヤプラザ伊勢佐木」はまさに平成の勧工場復活といえるかもしれません。頑張って欲しいものです。

伊勢佐木商店街もいずれ調べてみたい関心領域です。

【閑話休題】私のお気に入り風景

横浜は広い!

この世界最大級のCityの魅力はなんでしょうか?

最上段に振りかざし 議論するにはこのスペースでは少なすぎますが、ポイントだけ指摘しておきましょう。

良く比較される神戸市と比べるとどちらが広いと思いますか?

神戸市の面積は544.56平方キロメートルです。横浜市より少し広い街です。

横浜同様 市域を拡大させながら大きくなりました。

明治22年4月1日→21.28平方キロメートル

明治29年4月1日→37.02平方キロメートル

大正9年4月1日→63.58平方キロメートル

昭和4年4月1日→83.06平方キロメートル

昭和16年7月1日→115.05平方キロメートル

昭和22年3月1日→390.50平方キロメートル

昭和25年4月1日→404.66平方キロメートル

昭和25年10月10日→420.64平方キロメートル

昭和26年7月1日→479.88平方キロメートル

昭和30年10月15日→492.60平方キロメートル

昭和33年2月1日→529.58平方キロメートル

平成4年1月1日→544.56平方キロメートル

一方、横浜市も

何回かの市域拡大を重ねて現在に至っています。

【番外編】市域拡大は元気なうちに!?

No.141 5月20日 もしかしたら菊名区?

横浜の魅力は この437.4 平方キロメートルのエリアに都市の要素が多彩に凝縮されている点にあると思います。

軸は開港場にありますが、多彩な都市生活がこの街を重層的に形作っています。

俗な表現をすれば、

歴史も農業も漁業も重工業から最先端技術まで、

そして未来都市まで、

ほどほどの距離感のなかに繋がっている。

悪く言えば「箱庭的」「総花的」な街ともいえるかもしれません。

また、見事なまでの尾根筋が織りなす“谷戸”の街、この起伏が横浜の風景の原点でしょう。丘と坂が連なる分水嶺を歩くと“丘の横浜”が見えます。

この街の普通の風景を今日は幾つか紹介します。

【閑話休題】横浜の風景、ここはどこでしょう?

今日は、場所当てクイズです。

かなり解りにくい風景です。でもヒントはちゃんと隠れていますよ。

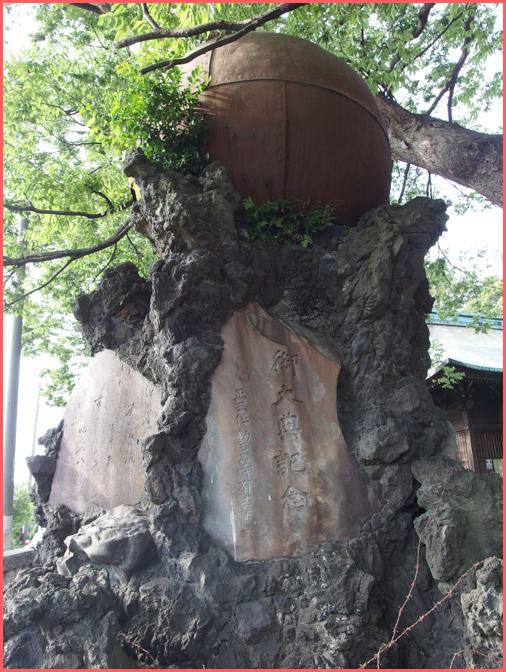

写真No.1<ノーヒントです。気がつくとかなり目立ってます>

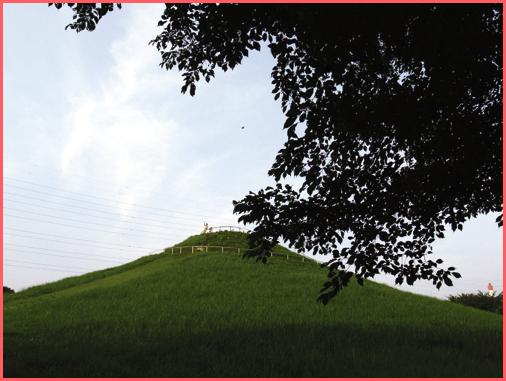

写真No.2<ノーヒントです。どこかというより、何か見えないものありませんか?>

写真No.3<京急のある駅です>

写真No.4<バードウォッチング用の覗き穴です>

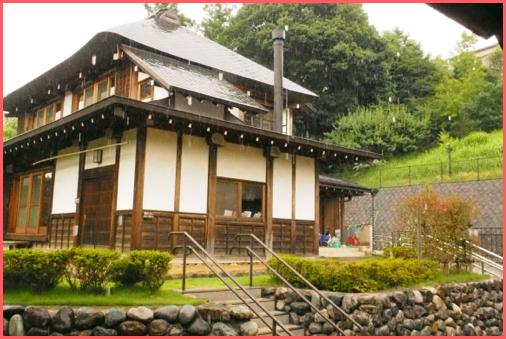

写真No.5<最近デビューした古民家です>

写真No.6<鉄系なら おわかりですね>

写真No.7<ノーヒントです>

写真No.8<これもノーヒントです。>

写真No.9<ノーヒントです。>

写真No.10<一瞬 ルーブル?ってわけないか>

写真No.11<下流に向かって撮影しています>

写真No.12<ノーヒントです。>

写真No.13<ノーヒントです。>

写真No.14<ちょっと解りにくいかもしれません。遠景に閉鎖されたシアターが見えます>

写真No.15<右上の建物がヒントです>

写真No.16<画像に施設名が見えます。お気に入りの設計です>

写真No.17<この撮影場所はもう無くなってしまいましたがどの辺か?わかりますか>

写真No.18<花見の名所です>

写真No.19<ノーヒントですが、かなりの繁華街です。>

写真No.20<ノーヒントです。>

写真No.21<海岸に近い、元同潤会があったあたりの公園です>

写真No.22<ノーヒントです。>

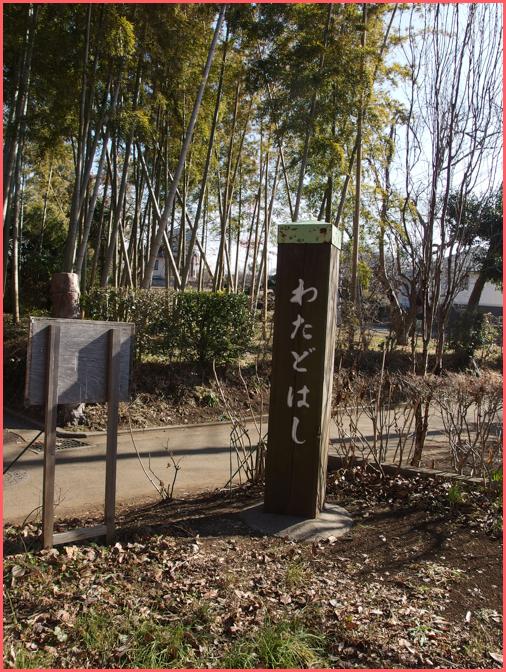

写真No.23<江戸時代に橋があった場所ですって>

写真No.24<ノーヒントです。駅まえです。>

(写真差し替え中)

写真No.25<タイルに特徴があります。県庁ではありません。公園です>

写真No.26<橋の無い親柱だけの風景>

写真No.27<ここがわかったらかなりの橋マニア>

写真No.28<プレートがヒントです>

********************************************

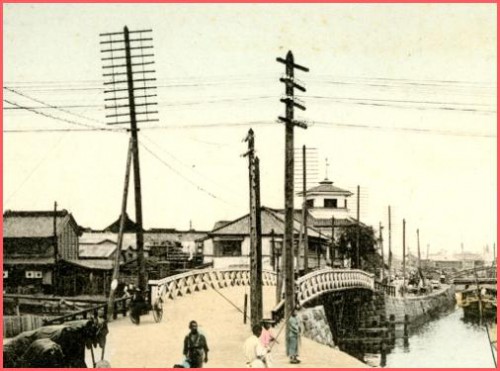

【絵葉書が語る横浜】吉田橋脇2

このブログは、調べながら書き、書きながら調べるという自転車操業が常態化しています。先日【絵葉書が語る横浜】と題して吉田橋際の鶴屋呉服店の風景を探ってみました。

改めて、吉田橋界隈の写真・絵葉書を探していたところ別の「絵葉書」を発見しましたので、簡単ですがパート2として紹介します。

※専門家が探れば簡単な時代考証ですが、ここでは素人の試行錯誤の様子を紹介しています。(毎度の事です)

<上記写真が以前紹介した吉田橋界隈>

【絵葉書が語る横浜】 吉田橋脇ここでは横浜亀の橋生まれの「鶴屋呉服店」の吉田橋店を推理しました。

亀の橋から亀屋にせず“鶴”としたのは鶴と亀にひっかけたかったのですかね。

そしてさらに東京の“松屋”ですから、縁起が良いといえば中々のものです。

事の真偽は別にして

亀の橋「鶴屋」は 当時の大繁華街「伊勢佐木」入口に店舗を出します。

ここで紹介した「絵葉書」には低層の鶴屋の店舗が写り込んでいることと

1927年(昭和2年)に竣工した「イセビル」が写っていることから昭和初期の風景だという事がわかります。

今回の吉田橋脇の絵葉書をご覧ください。

さらに時間が経ち「鶴屋呉服店」が「松屋」となり五階建ての当時としては近代的なビルとして登場しています。

松屋横浜支店が竣工したのが記録では1930年(昭和5年)です。

振り返って、

【絵葉書が語る横浜】 吉田橋脇

で紹介した風景の年代を確定しないままにしましたが、ここでもう少しはっきりさせておきます。

「イセビル」竣工と「松屋横浜店」竣工の間

1927年(昭和2年)〜1930年(昭和5年)の間の風景です。

さて、

今回の「吉田橋より伊勢佐木町を望む」の風景も、かなり撮影時期を絞り込む事ができました。

まず季節ですが、半袖と日傘の服装から暑い時期、夏頃ではないでしょうか。

年代は

1930年(昭和5年)〜1941年(昭和16年)ごろの10年に絞り込めます。

横道にそれますが「中区わが街 中区地区沿革外史」に戦前戦後の町並みを「記憶絵図」として収録されています。(PDFですが画像は解読に難)

http://www.city.yokohama.lg.jp/naka/archive/reference/wagamachi.html

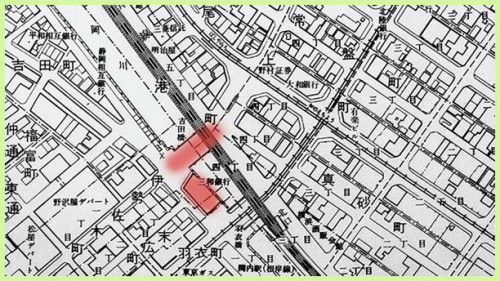

ここに昭和10年頃の伊勢佐木一丁目マップがあり照らし合わせてみると いろいろ情報が見えてきます。

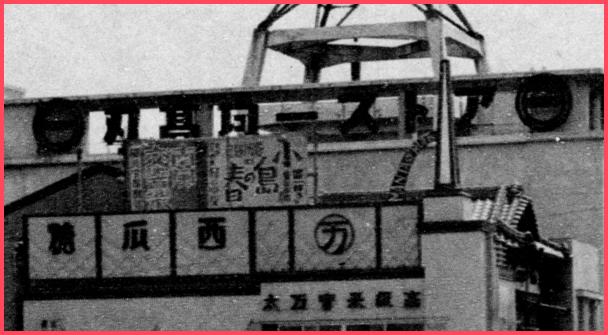

※薬「わかもと」の広告塔のあるビルは「丸高十銭ストアー」とか。

この風景の時代特定は、意外に簡単でした。

画像に映画の上演案内の看板があり、そこから時期を特定する事ができます。

「2013年12月16日 一枚の絵葉書から」

このブログでも、重要なヒントは「映画」でした。

都市発展記念館のサイトには

http://www.tohatsu.city.yokohama.jp/ppcDB/ppcDB_a12_021_03.htm

『備考:画面左の建物は松屋横浜支店(1930年竣工)。垂れ幕には「祈皇軍武運長久」と書かれている。中央の広告塔の看板は「わかもと」。絵葉書は1933(昭和8)〜45年刊。』

とありますが、もう少し時期をしぼる事ができます。

(開戦前夜の夏)

この「絵葉書」には、読みにくいですが

映画の上演案内が写っています。

「小島の春」と「南風交響楽」です。

二本の邦画作品が並んで掲げられています。

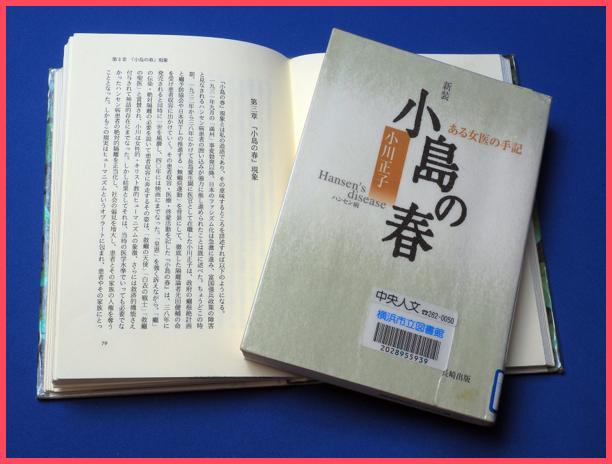

「小島の春」1940年(昭和15年)7月31日公開

「南風交響楽」1940年(昭和15年)7月24日公開

特に

「小島の春」はヒットしこの年の暮れに発表されたキネマ旬報年間ランキングで第一位となります。

1940年(昭和15年)この年は皇紀二千六百年でもあります。

この「絵葉書」はこの時期に映された映像をプリントしたことになります。

※「小島の春」は女医小川 正子(おがわ まさこ)が描いたハンセン病在宅患者のノンフィクション小説を映画化した作品で、1937年(昭和12年)に長崎出版より発刊しまたたくまにベストセラーとなります。

この「小島の春」大ヒット、研究者荒井英子は『小島の春』現象と呼び「ハンセン病とキリスト教」(岩波書店)の中で70p以上に渡って分析しています。

ファシズム化の進む中、ハンセン病患者の“囲い込み”政策に上手く利用された疑念は拭えません。

→ここではテーマがずれてしまいますが、

メディアとしての映画が、弱者を切り捨てていく“美談”を謳い、酔いしれる大衆の怖さを学ぶ良いケースです。

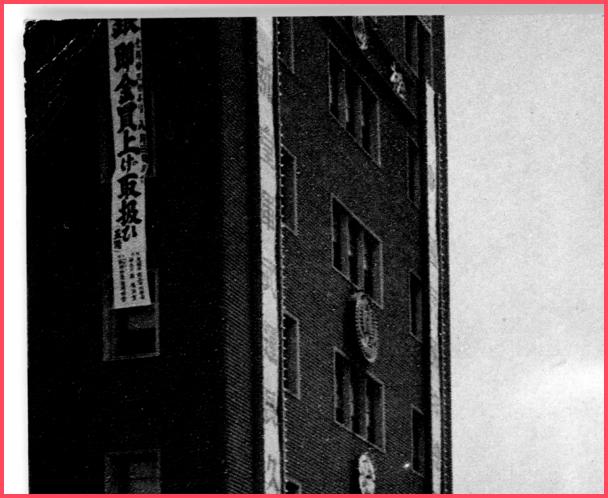

もう少し時期を絞り込める情報がこの「絵葉書」には写り込んでいます。「松屋横浜店」の壁面に架かっている懸垂幕です。

7月23日より8月3日まで

「●銀 即金買上げ 取扱い」

→おそらく “満州事変”勃発以降始まった「金銀 (強制)買上」政策の一つを百貨店が代行していたと考えられます。

もう一面の壁には「祈皇軍武運長久」の幕が架けられています。

→同じく戦時下となり国内に緊迫感が次第に高まってきている時期です。

1940年(昭和15年)か

1941年(昭和16年)のつかの間の夏。

あらためて

肩幅の広い「吉田橋」の存在感を感じる一枚です。

【絵葉書が語る横浜】 吉田橋脇

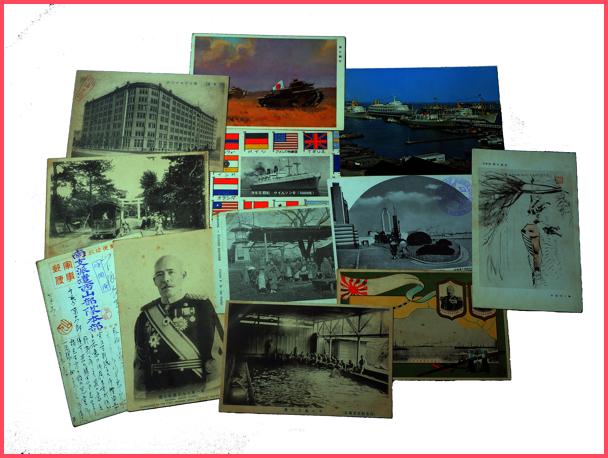

あるきっかけで、戦前の絵葉書に関心を持つようになり、

一部手の届く範囲でオリジナル絵葉書も入手するようになりました。

基本は、「絵葉書資料」を書籍やネットで眺めては

その時代の風景や暮らしぶりを推理する楽しみ方です。

ここでは 入手した絵葉書から“ディテール”をクローズアップし

横浜を読み解いてみます。

<大岡川 柳橋の絵葉書>

<大岡川 柳橋の絵葉書>

2014 【ミニネタ番外編】横浜電信柱 探索

ここでも「絵葉書」をヒントに電信柱を読み解いてみました。

また

横濱デパート物語

横濱デパート物語(MATSUYA編)

で「横浜鶴屋呉服店と銀座松屋」を紹介する中で、

松屋の本店絵葉書は紹介しましたが

肝心の「鶴屋」の絵葉書が中々見当たらない。

オークションにも出てこないレア?かと図録類を探してみても「野沢屋」や「越前屋」は良くあるんですが、鶴屋は隅っこ。

<イセビル付近を少し拡大>

<イセビル付近を少し拡大>

先日 たまたまイセビルが描かれている「絵葉書」が安かったので購入しました。商品画像では一瞬、手書きの複写かな?とも思える程のぼけ具合なので躊躇したのですが、手元に届いてみると 写真に手彩色で吉田橋の“親柱”もしっかり写っていて、このエリアの資料としては良かったな!と感じていました。

当時、吉田橋は現在よりも広かった!

吉田橋はイセビルにかかる感じで架かっていたようです。橋を渡るとすぐ 吉田町(都橋)方面に道が続いていたようですね。

さらに何時も渡っているのに、何も考えませんでした。

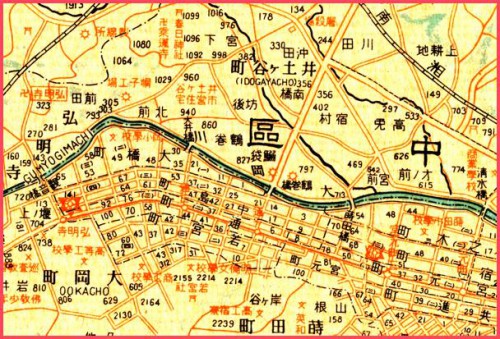

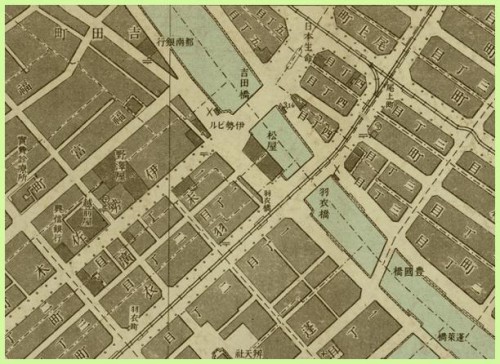

改めて昔の地図を眺めてみることにします。

明治時代

<明治20年代>

ここは「派大岡川」でした。橋のたもとには「警察署」がありました。吉田橋関門の流れでしょう。

この警察署の跡地に「鶴屋」が建ち、

その後マップでは昭和初期「松屋」になっています。

<昭和初期>

戦後になり「三和銀行」がこの場所に建ちます。

<昭和30年代>

横浜市の関内地区大改造の一つ、川の部分が現在首都高速となって地下化します。

ここに“市営地下鉄”が絡んできますから、当事者は大変だったでしょうね。

鶴屋→松屋→三和銀行→現在は、マリナード地下街入口

ざくっとしか眺めていなかったのですが

改めて、マリナード地下街あたりに「デパート」があったんだ!

狭い!

そうか、高速道路地下化に伴い脇に道路を作ったんですね。(何時も見ていたのに)

川の脇の住宅を取っ払って道路が出来たって訳ですね。

確かに

絵葉書の左隅、吉田橋の袂に「鶴マーク」があります。

一枚の風景から いろいろな再発見があるものです。

年代の推定

この絵葉書の年代推定

まず 戦前であることは間違いありません。

ということで 宛名側を見てみると一枚の切符から

もう一つの小さな物語が見えてきました。

アメリカ統治下のフィリピン切手が貼られています。

文面は英国に向けて「HAPPY NEW YEAR」でした。(公開しません。あしからず)

(想像)

ここからは想像です。

差出人は船員で、年末に横浜港に立寄り絵葉書を購入します。

南下し、香港経由でしょう、フィリピンで切手を購入しポストインしたと想像できます。

(アメリカ領フィリピン)

フィリピン共和国は、現在人口960万人で最近台風で国家存亡の危機状態になりました。

フィリピンは長くスペインの植民地時代を経て長い独立運動・戦争の後1899年に独立します。が

事実上アメリカ合衆国に統治権が移ったに過ぎません。

フィリピンが独立(1946年)するまでにその後半世紀50年かかります。

この間に太平洋戦争が起こりフィリピンは熾烈な日米の戦場になります。

実は、フィリピンがスペインからアメリカに統治権が移った時、

「桂・タフト協定」または「桂・タフト覚書」という“密約”が1905年に交わされます。

1924年(大正13年)まで公表されませんでした。

「「桂・タフト覚書」は、当時の首相桂太郎と来日したアメリカの陸軍長官タフトとの間で交わされました。この覚書は、アメリカが日本の韓国における指導的地位を認め、日本がフィリピンに対し野心のないことを表明し、日露戦争後の両国の対アジア政策を調整した重要な覚書ですが、残念ながら日本側原本は消失しています。そのため、外交史料館で編纂している『日本外交文書』第38巻第1冊(明治38年)には、アメリカの外交文書から同覚書を引用しています。」(外務省)

戦前外交の重要な岐路となった事件の一つです。

(切手と政治)

切手には良く独立に関わるその国の偉人がモチーフに使われます。

この絵葉書使われている切手には

Jose rizal(ホセ・リサール)フィリピン独立運動の闘士の顔が描かれています。

ホセ・リサール図案の切手は多く発行されていますが、フィリピンのサイトで1906年発行とわかりました。アメリカ統治下初期のものです。

1927年(昭和2年)に「イセビル」が竣工していますから、

この絵葉書に描かれた吉田橋は

戦前の昭和初期の風景だと推理できます。

(改めて絵葉書を見る)

最初からディテールばかり取り上げていましたので

改めて 絵葉書全体を眺めてみることにします。

時刻は午後も夕方に近い頃でしょう。夏ではなさそうです。

時刻は午後も夕方に近い頃でしょう。夏ではなさそうです。

イセビルの屋上には「キリンビール」の看板があり、伊勢佐木通りの反対側には「ユニオンビール」の看板が見えます。(わかりますか?橋の親柱に一部隠れています)

自転車が多く走っていて、車は見当たりません。通行人の多くが“帽子”をかぶっているのも戦前の特徴かもしれません。横浜市史によると

この昭和初期の伊勢佐木は「ハマのモダニズム」と呼ばれた時代の中心地だったそうです。

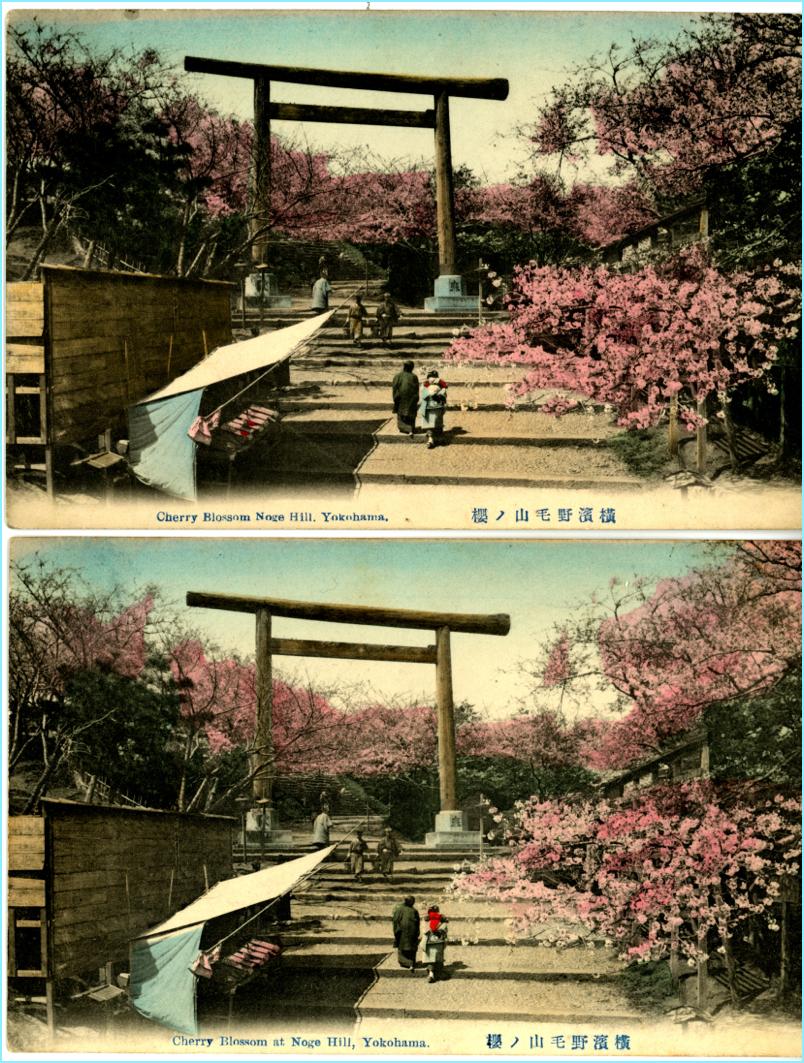

【絵葉書番外編】逆版の版逆?

禁断の「絵葉書世界」に足を踏み入れてしまい、いまだ半分躊躇しています。

そこで 集められる範囲、閲覧できる範囲で

ハガキを愉しむことを始めた次第です。

絵葉書に関しては特に「横浜」にこだわらず

メディアとしての絵葉書の役割を考えはじめています。

(逆版)

昔、印刷物で“逆版”が登場するケースがときたまありました。フィルムの裏表を間違えて版下を作ってしまう事から生じるイージーミスです。フィルムには表裏を確認することができる文字が入っています。

殆どデジタル画像となった現在では、“意図的に”逆版にしない限り間違う事はありません。フィルム時代が懐かしいですね。

「絵葉書」の世界にも結構“逆版”があるよ!と友人に言われ

絵葉書を見る場合にわかる範囲で“逆版”探しをしていますが、風景の場合元の風景を知っていない限り中々その画像が“逆”と判断できません。

はっきり文字が逆さまになっていればすぐにわかりますが、制作側も当然間違えない訳で、市場に“逆版”として出回っている風景はわかりにくいものが殆どです。(発見)

「絵葉書」を使って時代を読み解く楽しみの一つが

その時代に出会うことができるからです。個人の昔のスナップ写真には意図しない風景が写り込んでいる場合がありますが、「絵葉書」の場合

“商品化”というステップを踏んでいます。

一見、ごく普通の風景にも「絵葉書」化されるには

当時の“事情”“背景”がありました。

その 背景・事情を含め読み解くと 絵葉書から時代を読み解く意味合いと面白さが発見できます。

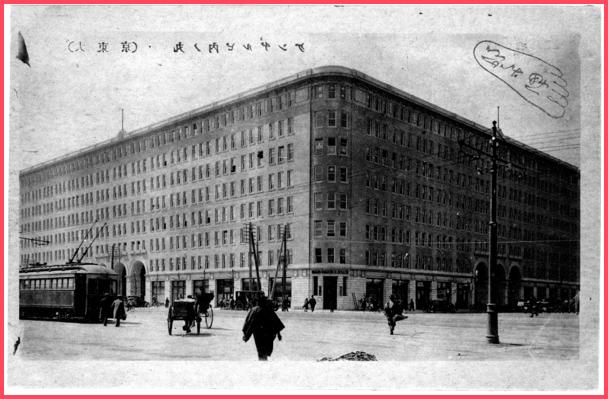

ということで何気無しに昔の建築物を知るために入手した

「丸ノ内ビルヂング」の一枚がここで登場します。

「丸ノ内ビルヂング」→丸ビル

現在の「新丸ビル」情報は

http://www.marunouchi.com/top/marubiru

歴史的な経緯は

http://ja.wikipedia.org/wiki/丸の内ビルディング

Wikiに「旧丸の内ビルディング」の紹介と写真が掲載されていましたので

写真を転載しておきます。

<1997年1月22日にPekePONがAPSで撮影>

<1997年1月22日にPekePONがAPSで撮影>1926年(昭和2年)大改修の「旧丸の内ビルディング」正面を撮ったものです。右方向が皇居、左方向が有楽町駅方向です。再度、戦前の“おそらく”竣工直後の「旧丸の内ビルディング」と1997年の写真を見比べてみてください。

殆どシンメトリー、左右対称の設計なのでわかりにくいのですが、

私は 一瞬 違和感を感じたのです。数年前なら違和感は起こらなかったかもしれません。

今回はこの風景に不自然さを感じます。

理由は路面電車の領域に関心が出てきたからです。

この画像の「都電(戦前は市電)」の方向に疑問を感じました。

素直に眺めると 市電は東京駅前広場と皇居を結んでいることになります。

まず 丸ビル・東京駅が新しい頃の画像を探しました。

中々確証がつかめませんでしたが、

再度「旧丸の内ビルディング」写真を眺めてみました。

「旧丸の内ビルディング」は左右対称ではない。

ということがわかりました。

敷地の関係で長方形で、幅が異なっていることに気がつきました。

長辺のブロック数と短辺のブロック数が違います。

そこで写真を逆版にしてみて 改修前の「旧丸の内ビルディング」と一致する事がわかりました。

<逆版にした丸ノ内ビルヂング>

良く眺めると、市電の送電線でわかりますね。

(余談)

角地に横浜生まれの「明治屋」が出店しています。

「旧丸の内ビルディング」が大正12年春に大改装した際、明治屋は一等地に進出します。

大改修施行が大林組なのでサイトで確認してみました

http://www.obayashi.co.jp/works/work_H640

明治屋は三菱Gで、日本郵船とともに横浜で大きくなった会社です。

明治屋社史でも丸ノ内支店への出店を大きく取り上げています。

「磯野計が創業より己の事業の本拠として進出を夢見ていた丸ノ内(東京麹町区永楽一丁目→現在の丸の内一丁目)に大正十二年二月丸ノ内ビルディング(丸ビル)が竣工しその一階一三九号に、当社「丸ノ内支店」が三月出店、小売ストアと喫茶室を併設した。」

「国民的存在としての丸ビル」には商店街出店申し込みが四十倍にも上がり」と記しています。

残念なことに「丸ビル」は大改装後 半年で関東大震災に遭遇します。

丸ノ内エリアが殆ど瓦解・焦土化した中、この丸ビルは残ります。

修復後、明治屋も継続してこの場所に出店し現在まで営業しています。

No.113 4月22日 甘辛両党おまかせ!

最後に少し横濱と繋がりました。

********************************************

【芋づる横浜物語】縁は異なもの味なもの2

今日は前段の長かった【芋づる横浜物語】の続きを紹介します。

群馬県前橋の老舗「たむらや」さんは明治23年に横浜で創業し、群馬で明治45年に開業した味噌蔵です。

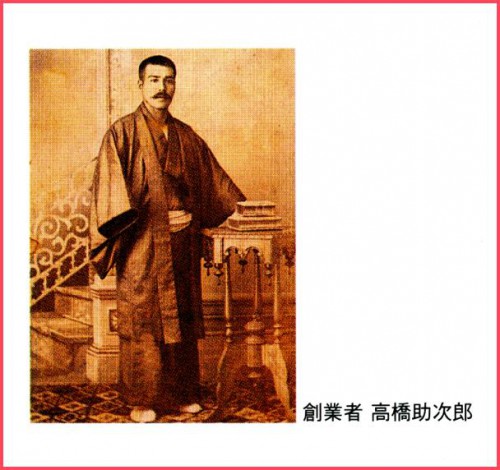

「明治23年、たむらやの創始者 高橋助次郎は神奈川県横浜にて代々の網元として漁業を営むかたわら食料品や薪、炭などを販売する個人商店として創業しました。

明治43年、助次郎は群馬県で開催された「一府十四県連合共進会」出席のため前橋市を訪れた際、その風土、気候、気風に強い感銘を受け、二年後の明治45年、時化(しけ)で全ての持ち船を失ったのを機に新しい事業を始める地として前橋を選び、佃煮、惣菜の販売を始めました。」

江戸時代後期から明治にかけて横浜近郊は漁業が盛んな地域で、さかんに輸出も行われていました。例えば、屏風ヶ浦沖の「煎海鼠(いりこ)」は中国(清)向けに加工され日本重要な輸出産品の一つでした。

「たむらや」創始者 高橋助次郎氏も近海漁業を営み、網元として江戸や神奈川湊に魚をおさめていたのかもしれません。

この「たむらや」さんが群馬県前橋市で第二の創業を始めるに至ったキッカケの一つが「一府十四県連合共進会」です。

この「共進会」は横浜市にも関係の深い明治期のイベントでした。

(内国勧業博覧会)

明治期から大正にかけて様々な分野の産業を奨励するために博覧会や共進会などが多数開催されました。

大規模な産業振興イベントが「内国勧業博覧会」です。

1877年(明治10年)8月21日〜11月30日

第一回内国勧業博覧会 東京上野公園(454,168人)

1881年(明治14年)3月1日〜6月30日

第二回内国勧業博覧会 東京上野公園(823,094人)

1880年(明治23年)4月1日〜7月31日

第三回内国勧業博覧会 東京上野公園(1,023,693人)

1885年(明治28年)4月1日〜7月31日

第四回内国勧業博覧会 京都市岡崎公園(1,136,695人)

1893年(明治36年)3月1日〜7月31日

第五回内国勧業博覧会 大阪市天王寺今宮(4,350,693人)

第一回から第四回まで出品した山田与七

横浜の有名自転車店も出品しています。

横浜の梶野甚之助は第三回から最後の五回まで出品

第四回では有功賞を受賞します。

(共進会)

内国勧業博覧会に対して

共進会は、日本の産業振興を図るため、産物や製品を集めて展覧し、その優劣を品評する会のことです。明治初年代より各地で開催され分野によっては現在も行われています。

お茶、生糸、製糖、綿花、穀物や蚕種、牛や豚等の原材料農産物や窯業、織物、農機具、織機などの工業製品が展示品評されました。

「製茶共進会」

「窯業品共進会」

「観古美術会」

「絵画共進会」

「畜産共進会」等々

(道府県連合共進会)

内国勧業博覧会と一分野の共進会の間の規模で地域産業振興を主軸においたものが「道府県連合共進会」です。

複数の道府県が連合して共進会を開催しました。

この「道府県連合共進会」は始まった当初はその都度複数の道府県が集まり開催する形で、開催地域や開催道府県に偏りがでてきました。

(共進会の整理統合)

道府県連合共進会規則(農商務省令第3号)が

1910年(明治43年)3月25日に公布されます。

全国でランダムに開催されていた「道府県が連合して産業に関する共進会」を主務大臣の許可制にし交通整理をはかります。

この規則の概要は、

①道府県の連合区域は6道府県以上15道府県以下とする(第3条)

②5年目以後でなければ同種の物品について連合共進会は原則として開催できない(第5条)

③主務大臣は審査長、審査官および審査員を命じ、優等と認めるものに褒賞を授与する。ただし、審査員に関する旅費は連合府県の負担とする(第7条)

④褒賞を1等から4等までの4種とする(第8条)

⑤主務大臣は出品と同種の産業に関して功労顕著と認める者に対し、その人の存亡にかかわらず功労賞杯を授与する(第9条)など

この年

1910年(明治43年)9月17日から二ヶ月間

群馬県で「一府十四県連合共進会」が前橋で開催されます。「たむらや」創始者 高橋助次郎氏が横浜から海産物を出品します。

入場者は延べ113万人を越える大盛況の「共進会」として成功を収めます。

単純計算でも一日2万人が訪れた計算になります。

この時に、高橋助次郎氏は上州の人情に触れ二年後にこの地を漬け物の専門店として開業する事を決断したのでしょう。

(横浜市勧業共進会開催)

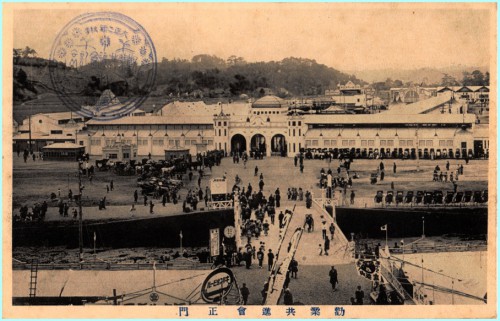

共進会は横浜でも何回か開催されますが、大規模な勧業共進会を1913年(大正2年)に企画します。

1913年(大正2年)10月1日から11月19日までの50日間、(現在の)横浜市南区で「神奈川県横浜市勧業共進会」(全国輸出貿易品神奈川県生産品勧業共進会)を開催し入場者は62万人に及びますが、前述の群馬県「一府十四県連合共進会」の半分しか入場者がありませんでした。

この「神奈川県横浜市勧業共進会」は企画段階では「全国輸出貿易品神奈川県生産品勧業共進会」となっていましたが途中から「神奈川県横浜市勧業共進会」と規模が縮小したようです。

この「神奈川県横浜市勧業共進会」は企画段階では「全国輸出貿易品神奈川県生産品勧業共進会」となっていましたが途中から「神奈川県横浜市勧業共進会」と規模が縮小したようです。

当時の新聞「時事新報」にはこの「神奈川県横浜市勧業共進会」の酷評記事が出てきます。

この時期は、日露戦争後の経済不況もありスポンサー不足もありましたが、最大の原因は翌年の1914年(大正3年)3月から四ヶ月間の予定で準備が進められていた「東京大正博覧会」に競合したためです。

「神奈川県横浜市勧業共進会」を酷評した時事新報は「東京大正博覧会」を絶賛します。

「東台の桜花は未だ多く朱唇を破らざるも大正新政の万歳を祝福せんとする同胞六千万の至誠は茲に大正博覧会の開催となりて所謂人工の極致を尽し物質的文明の精華を示せり(中略)

名は大正博覧会と称するも其実は明治時代に於ける科学的進歩と、従って起る物質的文明とを紀念するものと見るを得べし即ち大正博覧会は明治より大正に移る過渡期に際し一は過去に於ける明治文明の赫灼たる大功績を語り一は洋々たる未来に向て向上発展せんとする大正の首途を紀念するものというべきなり」(時事新報)

入場者は四ヶ月間で746万人、一日あたり6万人平均の大盛況となります。

※大正期に入り、日本経済は紡績・繊維依存からの脱却を目指しはじめた時期にあたり、横浜も産業の転換を求められた結果ともいえるでしょう。

それでも、この「共進会」の開催は地元にとって 印象深く地域活性化に繋がります。

1928年(昭和3年)9月1日に

(中区)蒔田町・南吉田町の一部から「神奈川県横浜市勧業共進会」の名をとって「共進町(きょうしんちょう)」が新設され記憶に留められることになりました。このエリアはその後「南区」となり現在は横浜市南区共進町です。

【芋づる横浜物語】縁は異なもの味なもの1

縁は異なもの味なもの

本来は「男女の縁は常識では考えられない不思議でおもしろいものであるの意」といった、艶っぽい言葉ですが

(和食とは)

「和食」がユネスコの無形文化遺産に登録されました。さて?和食とはと問われてその概要、定義を語れる方は意外に少ないかもしれません。

そこはユネスコ登録! 日本から提出した日本食の定義が

(善し悪しはこの際別にして)あります。

「和食」の特徴

■多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重

日本の国土は南北に長く、海、山、里と表情豊かな自然が広がっているため、各地で地域に根差した多様な食材が用いられています。また、素材の味わいを活かす調理技術・調理道具が発達しています。

■栄養バランスに優れた健康的な食生活

一汁三菜を基本とする日本の食事スタイルは理想的な栄養バランスと言われています。また、「うま味」を上手に使うことによって動物性油脂の少ない食生活を実現しており、日本人の長寿、肥満防止に役立っています。

■自然の美しさや季節の移ろいの表現

食事の場で、自然の美しさや四季の移ろいを表現することも特徴のひとつです。季節の花や葉などで料理を飾りつけたり、季節に合った調度品や器を利用したりして、季節感を楽しみます。

■正月などの年中行事との密接な関わり

日本の食文化は、年中行事と密接に関わって育まれてきました。自然の恵みである「食」を分け合い、食の時間を共にすることで、家族や地域の絆を深めてきました。

http://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/ich/だそうです。

私は これとは別の視点で「和食」の魅力を紹介します。

世界に多くの食のスタイルがありますが

その国その地域の食文化を知るには『保存食』の歴史を知ると面白いと思っています。

各国料理の乾燥食材活用はすばらしいものがあります。干物、薫製類はまさに乾燥食材の美学です。

塩漬けや砂糖漬けも保存食の代表的レシピです。

同様に『発酵食品』の工夫も地域の特色が現れています。

日本食では特にバラエティのある『発酵食品』が多いような気がします。

味噌・醤油・酒・酢のような調味料や

「すし」(寿司ではありません)類の「鮒ずし」「ハタハタずし」

「納豆」「塩辛」「漬物」最近ブームとなった「塩麹・しょうゆ麹」「魚醤油」「かつお節」「舞昆」「くさや」

特に日本食に登場する発酵食は世界の食文化の中でも多彩だと思います。

たまたま、変わった発酵食は無いか?

と色々探していたところ、クックパッドに

http://cookpad.com/search/チーズ%20味噌漬け

「チーズの味噌漬け」がありました。

「味噌漬け」は奥が深い!のです。

卵の黄身を味噌漬けにして程よく固まった頃は最高です。

http://www.sirogohan.com/kimiduke.html

実は肉の味噌漬けも色々試してみました。

自作も良いですが 地域の名産に絶品の「肉の味噌漬け」があります。

千成亭の「彦根肉の味噌漬」は彦根で仕事をして以来のファンです。

http://www.sennaritei.co.jp

水戸の徳川斉昭は無類の肉好きで、特に「彦根肉の味噌漬」が大好物だったそうです。「彦根肉の味噌漬を何卒、贈らせ給へ」と井伊直弼に頼んだら断られた!のが遠因で水戸藩と直弼は不仲に さらには「桜田門外の変」にという話迄残っているほど江戸時代からの名物だったそうです。

<見栄えは上手く写っていませんが、味は絶品です>

「チーズの味噌漬け」に話を戻します。

味噌にカマンベールチーズを漬け込むだけで珍味が誕生します。

ぜひ お勧めします。ということで、味噌蔵が「チーズの味噌漬け」を作っていないか?探したところ 見つかりました。

モッツアレラチーズ・プロボローネチーズ・ナチュラルチーズの味噌漬けを扱っている群馬の「たむらや」を取り寄せてみました。

http://www.tamuraya.com/category/index/category_code/CHEESE

味噌とチーズが合わない訳がありませんが、やはり良い味噌との組み合わせですよね。いい感じです。

(その他 おすすめ発酵食)

私が食べた中で 美味しくてたまらなかった 発酵食を紹介します。

★宇都宮「青源」の味噌

手頃なものとしては「味噌飴」(発酵食ではありませんが)

なんか面白いです。

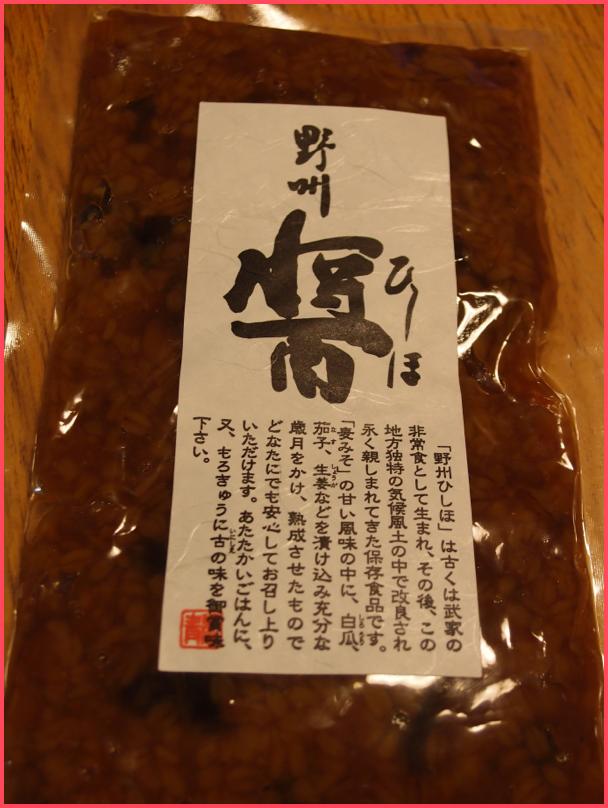

<写真はひしほ(醤)。野菜との相性が良い>

http://www.aogen.co.jp

★福井県の「へしこ」もおすすめ。

http://info.pref.fukui.jp/hanbai/syunfile/syun19/syoku_fukei_01.htm

となんだか横浜とは全く関係のない話になってしまいましたが

実は、

この群馬の「たむらや」さん。

ルーツが横浜にあったんです。

http://www.tamuraya.com/company/history

創業明治23年、横浜で網元だった高橋助次郎氏が漁業を営むかたわら食料品や薪、炭などを販売する個人商店として創業したお店が縁あって群馬県に店を構え、以来群馬の老舗として頑張っている!

(つづく)

ということで

次回は、群馬の「たむらや」さんにとって横浜と群馬を結びつけた

「一府十四県連合共進会」から縁は異なもの味な物語を紹介します。

********************************************

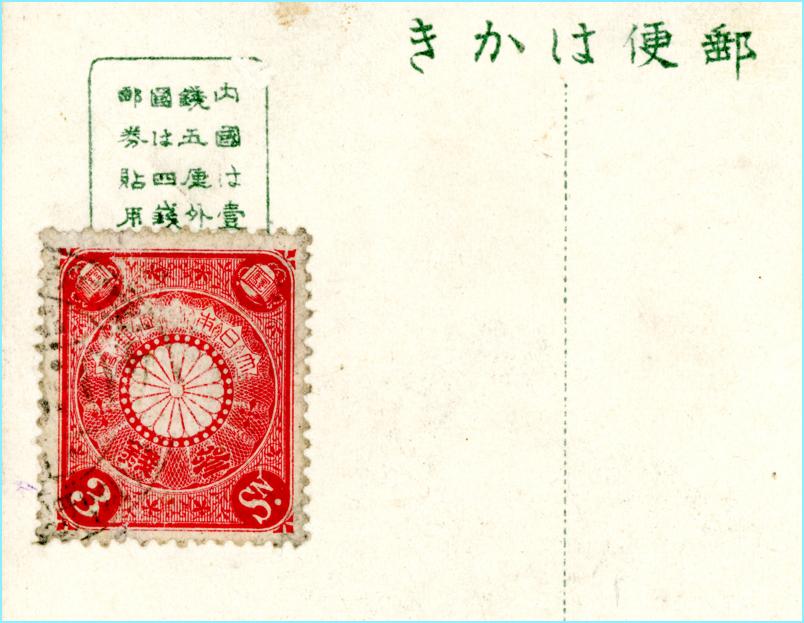

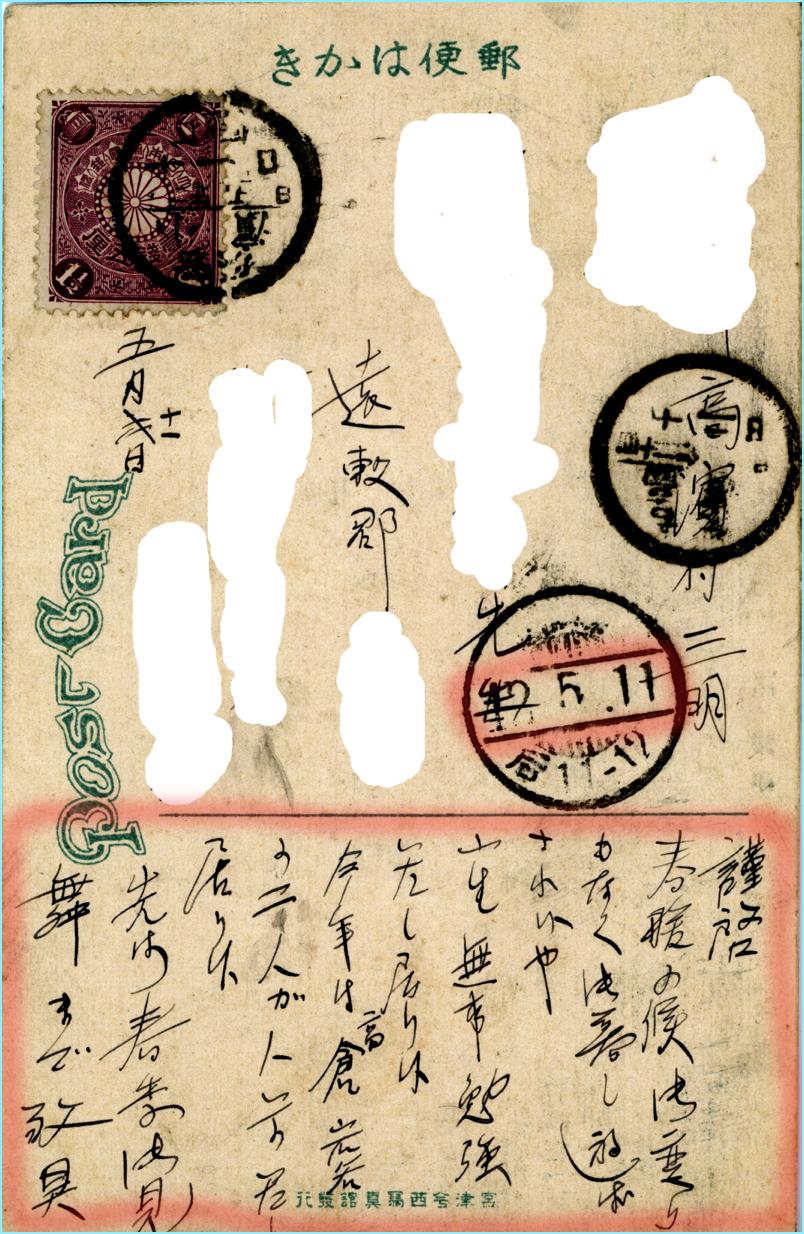

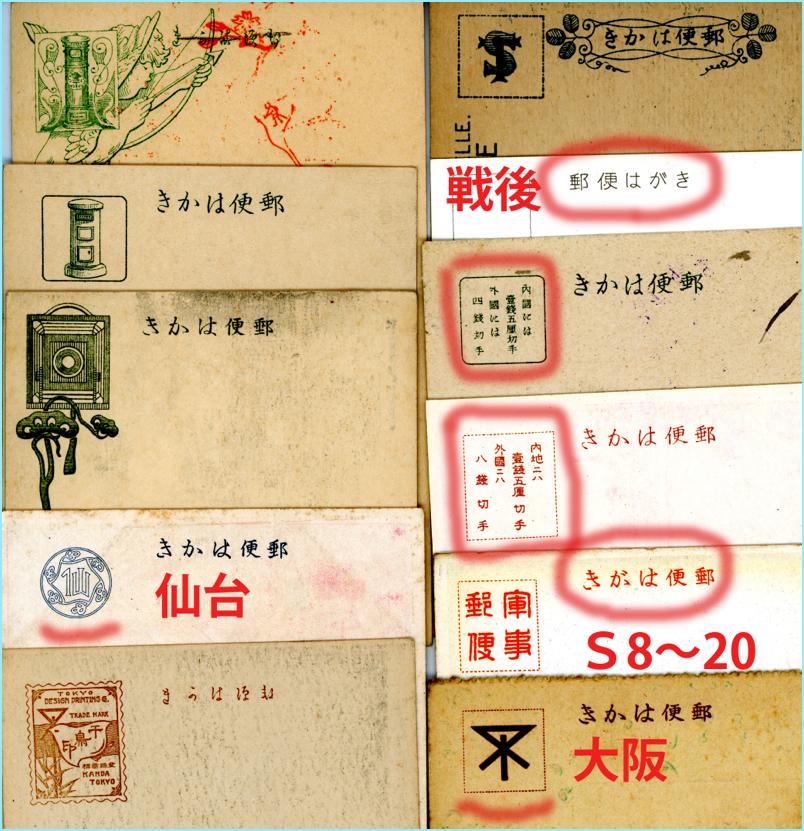

【番外編】古い葉書を読み解く

今日は あるキッカケから少し足を踏み込んだ

「絵葉書」の世界の話を紹介します。

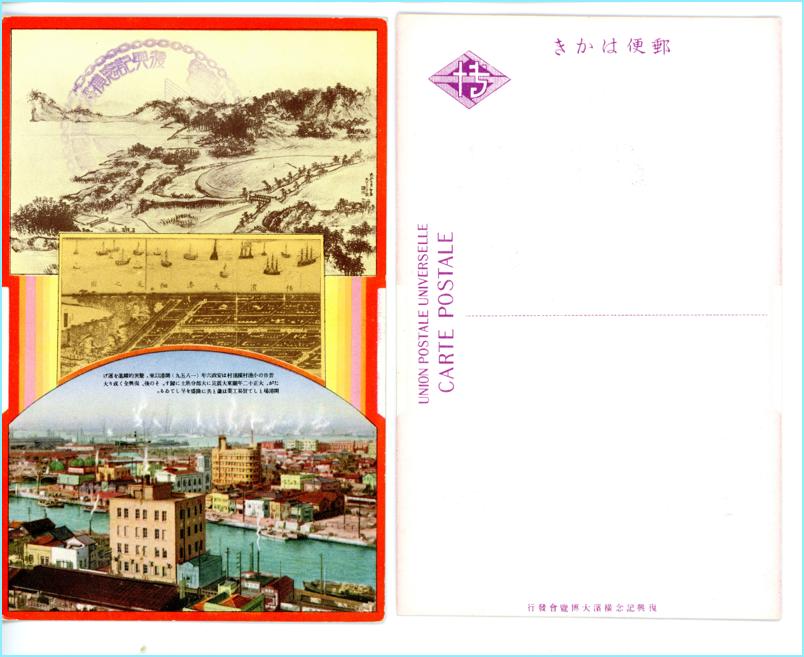

戦前の絵葉書を読み解く方法を紹介します。

絵葉書は絵柄の読み解きが楽しい作業ですが

宛名面も時代を探る重要な情報が多いので時代推定のヒントを紹介します。

使用した時期を推察するには「切手」と「消印」が正確な印です。

未使用の場合、判読が難しい場合は 大きく何時ごろ発行されたものかをさぐることになります。絵の面で読み解ける場合も多くありますが

絵葉書は幾つかのルールが「郵便法」で決まっているためこの形式からある程度時期を推定できます。

【表裏の問題】

絵葉書の表はどっちか?

おわかりですか。

封書で考えると分かりやすいかもしれません。相手に届くことが第一義です。

宛名が「表」で、差出人が「裏」ですし、まとめて宛名と差出人を書いても表は変わりません。宛名が最優先されます。

そこで「葉書」ですが、葉書というメディアは面白い存在で

本来「私信」の持っている「通信内容」の「秘匿性」がありません。

でも(郵便)配達員は見てはいけないことになっているのです。

ということで、絵葉書の絵柄は「裏面」です。

巷の絵葉書に関する「書籍」やブログの殆どが「裏面」をテーマにしているというのも面白い話です。

【表面の話】

ここでは 絵葉書の“表”をテーマにします。

(年代の推定)

切手が貼ってある場合で消印が判読できない時は

→金額で年代が推定できます。

『壱銭五厘』切手の場合

1937年(明治32年)4月1日

〜1937年(昭和12年)3月31日迄

『二銭』切手の場合

1937年(昭和12年)4月1日〜

1944年(昭和19年)3月31日迄

『三銭』切手の場合

1944年(昭和19年)4月1日〜

1945年(昭和20年)3月31日迄

→ハガキ自身のレイアウトが

時代によって変わります。

ハガキの宛名欄は 郵便制度が施行された時点で

宛名以外のメッセージを書くことができませんでした。

現在のように、ハガキ面の一部を通信欄に使える様になったのは

1907年(明治40年)絵葉書の表面の下部3分の1以内に、通信文の記載を認める法律ができます。

現在のように、宛名面の半分が通信欄となったのは

1918年(大正7年)からです。

戦後は原則は2分の1ですが、さらに緩やかにな ります。

内国郵便約款第23条第1項第4号)

「(4) 通信文その他の事項(郵便葉書の下部2分の1(横に長く使用するものにあっては、左側部2分の1)以内の部分に記載していただきます。ただし、あて名及び受取人の住所又は居所の郵便番号と明確に判別できるように記載する場合にあっては、この限りでありません。)」

通信文が半分を超えても、あて名との境界線をひいたり、あて名と通信文の間に明確な余白を設けたりすれば大丈夫だということになります。

■ハガキの通信欄区分比率で ハガキ発行年代が分かります。

→「郵便はがき」どう表記?

まずは 事例をご覧ください。

戦前の文字表記の殆どが右から左流れでした。ハガキの表記「郵便はがき」も最初は「きかは便郵」→「きがは便郵」と変わり

戦後は現在と同じように左から右流れ「郵便はがき」に変わります。

1933年(昭和8年)から「きがは便郵」となり

戦後から「郵便はがき」となります。

→印刷方法

明治期1888年(明治21年)からコロタイプ印刷により絵葉書が発行されます。

コロタイプ印刷は平版印刷の一種で写真・絵画などの精巧な複製に適しますが、大量印刷には適さないため量産化に向かなかった「絵葉書市場」から1915年(大正4年)頃で姿を消していきます。

大正に入り、印刷技術が飛躍的に進化しはじめます。

凹版印刷や活版・石版の両印刷の新技術が次々と海外から導入されます。

1912年(大正元年)国産オフセット印刷機器の製造に成功します。大正中期(1918年)くらいからカラーオフセットによる「絵葉書」印刷が主流となってきます。

初期の横浜絵葉書はモノクロ印刷に手彩色によるカラー絵葉書が発行され現在貴重な歴史資料となっています。

以上 細かい話ですが これらの特徴を組み合わせながら総合判断し年代を推定することができます。

ただ、例外も幾つかあるようです。あくまで目安にし、描かれた「裏面」から読み解くことが大切でしょう。

********************************************

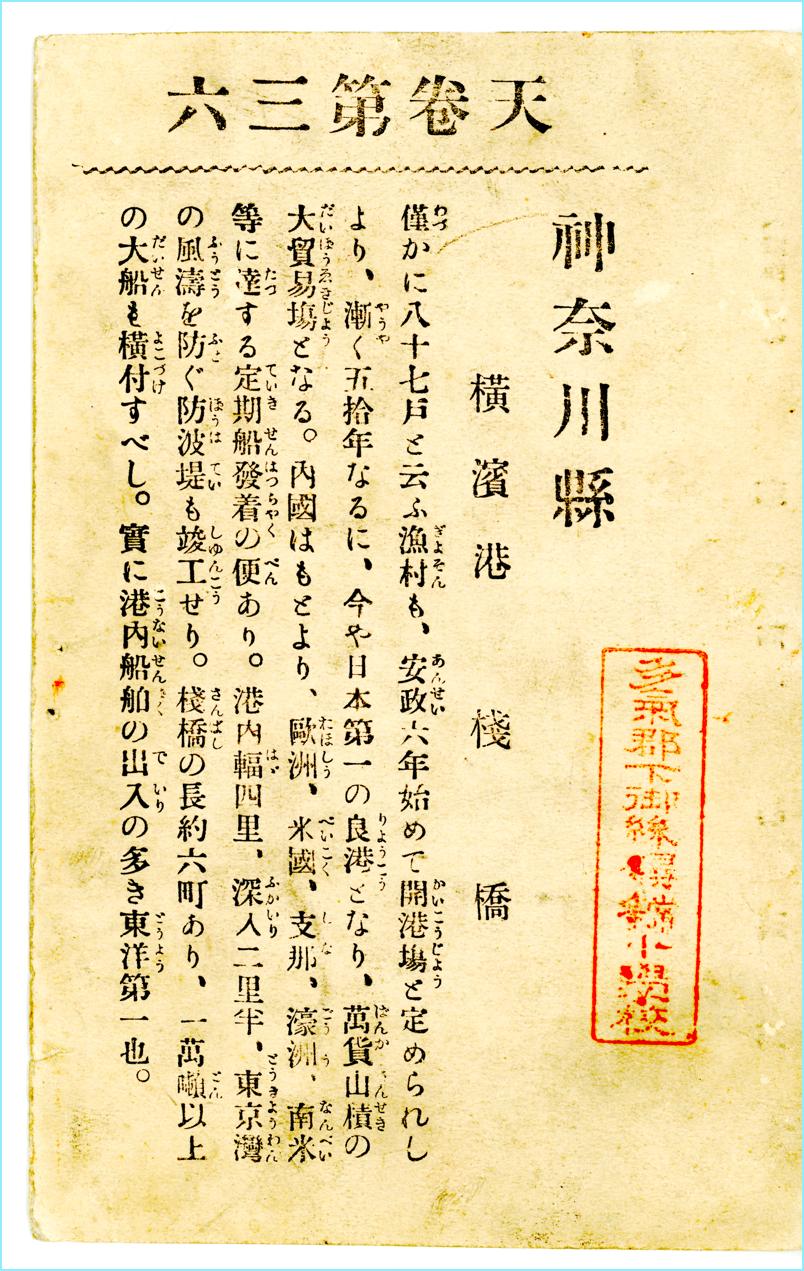

【新しい資料】横浜港桟橋 学校教材

「神奈川県」横濱港 桟橋

文面から 1909年(明治42年)以降数年の間に発行されたものと推測できます。

三重県多気郡下御糸村(しもみいとむら)尋常小学校の教材として使用したものらしき印が押されています。

ここに写っている風景は、現在の山下公園西端あたりからの情景でしょう。今年で120年を迎える「大さん橋」は竣工から少しずつ変化していて、何時の時代かを知る「手がかり」が欲しいと思っているところです。

ここでわかるところは

竣工当時に無かった「てすり」もすでに見えます。

おいおい 時代変遷を追いかけていきます。

********************************************

(つづく)